人迎寸口脉针法治疗腰椎间盘突出症35例临床观察

2019-05-29

湖南省人民医院,湖南 长沙 410016

腰椎间盘突出症是针灸科临床常见病,临床主要表现为腰腿部的疼痛麻木不适,多伴有肢体活动受限。针灸疗法是临床治疗该病的主要有效手段之一。为探寻更好的针灸疗法,笔者将“人迎寸口脉”针法用于治疗该病,取得满意疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年10月至2017年9月湖南省人民医院马王堆院区(原湖南省马王堆疗养院)针灸理疗科门诊收治的70例患者作为研究对象,将患者按就诊顺序查询随机数字表随机分为两组。治疗组35例,其中男 17例,女18 例;年龄21~75岁,平均年龄(45±14)岁;病程2 d至20年,平均病程(15±8)个月。对照组35例,其中男16例,女19例;年龄22~73岁,平均年龄(43±16)岁;病程3 d至18年,平均病程(16±6)个月。两组性别、年龄、病程比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 诊断标准参照中华医学会2009年编著的《临床诊疗指南-骨科分册》[1]相关内容。

1.3 纳入标准 符合诊断标准;依从性好,愿意停止其他治疗。

1.4 排除标准 合并其他严重慢性疾病者;不能完成规定疗程或有其他治疗干预者。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组 采用普通针刺,选用汉医牌一次性无菌针灸针(0.30 mm×45 mm),主穴取腰夹脊、阿是穴,根据下肢牵涉痛的部位选取配穴:下肢后侧痛取秩边、委中、承山等,下肢外侧痛取环跳、阳陵泉、绝骨等,下肢前侧痛取伏兔、足三里、解溪等,针刺得气后留针20 min,每日1次,10次为1个疗程。

1.5.2 治疗组 ①脉诊:诊脉原则:人迎寸口辨阴阳,寸口浮沉辨手足,寸口力度辨三阴三阳。一辨阴阳:通过人迎寸口脉对比确定病位之阴阳。人迎脉力度明显大于寸口脉者为阳,病位在阳经;寸口脉的力度明显大于人迎脉者为阴,病位在阴经。二辨手足:通过辨寸口脉之浮沉确定病位之在手在足。浮则病位在手,沉则病位在足。三辨三阴三阳:通过辨别寸口脉的力度大小来判定病位之三阴三阳。寸口脉一盛为厥阴或少阳,二盛为少阴或太阳,三盛为太阴或阳明。②方法:通过脉诊确定病位在哪条经脉,即在哪条经脉上进行针刺。选用汉医牌一次性无菌针灸针(0.30 mm×45 mm),以阿是穴为针刺点,针刺得气后留针20 min,每日1次,10次为1个疗程。

1.6 观察指标 疼痛程度采用疼痛视觉模拟评分法(VAS)。

1.7 疗效判定 参照《中医病症诊断疗效标准》[2]中的疗效评定。治愈: 疼痛麻木症状消失,感觉肌力正常,直腿抬高试验阴性; 显效: 腰腿痛症状及体征明显改善,日常工作和生活影响不大; 有效: 腰腿痛症状减轻,活动轻度受限,影响日常生活和工作; 无效: 症状、体征无改善,无法坚持工作。

2 结果

2.1 两组治疗前后VAS评分比较 治疗前后两组VAS评分差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后,治疗组在VAS评分上与对照组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组VAS评分比较

注:与同组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

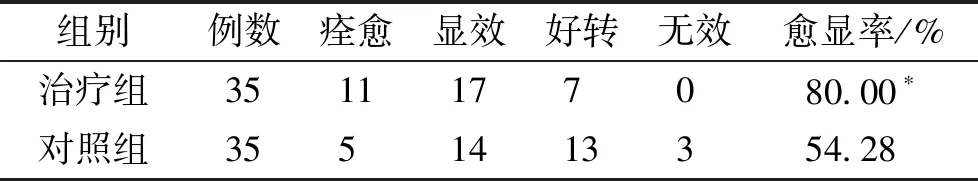

2.2 两组临床疗效比较 治疗后两组愈显率比较,差异有统计学意义(P<0.05),治疗组优于对照组。见表2。

表2 两组临床疗效比较 (例)

注:与对照组比较,*P<0.05。

3 讨论

腰椎间盘突出症为临床常见病、多发病,发作时严重影响人们的工作和生活。在治疗上分为手术治疗和保守治疗两种。手术治疗创伤大,风险高,术后可能出现并发症,故大部分患者倾向于保守治疗。针灸疗法是保守治疗中治疗该病的主要有效手段之一,在临床中笔者发现,常规针灸疗法有效率偏低,有部分患者疗效不佳,究其原因,可能与针灸治疗辨证论治不够精准有关。

人迎寸口诊法,最早见于《黄帝内经》。《灵枢·终始篇第九》[3]中记载:“人迎一盛,病在足少阳;一盛而躁,病在手少阳。人迎二盛,病在足太阳;二盛而躁,病在手太阳。人迎三盛,病在足阳明;三盛而躁,病在手阳明。人迎四盛,且大且数,名曰溢阳,溢阳为外格。脉口一盛,病在足厥阴;厥阴一盛而躁,在手心主。脉口二盛,病在足少阴;二盛而躁,在手少阴。脉口三盛,病在足太阴;三盛而躁,在手太阴……”根据以上论述可以得知:人迎候阳,寸口候阴。然后根据脉“盛”之程度不同区分所在三阳三阴;而病位在手还是在足是根据脉“躁”与否来区分的:不躁在足,躁则在手。①关于盛的解释。原文中“一盛”、“二盛”、“三盛”指的是脉的三种不同力度,是人迎脉或寸口脉自身三种不同力度的描述。不同的力度,代表病位在不同的经脉。故将上文理解为:人迎脉一等力度时,病位在少阳,二等力度时在阳明,三等力度时在太阳,寸口脉一等力度时,病位在厥阴,二等力度时病位在少阴,三等力度时病位在太阴,人迎脉与寸口脉皆为四等力度时,为关格。②关于“躁”的理解。《释名》[5]:躁,燥也,物燥乃动而飞扬也。从《释名》之意,将“躁”理解为“浮”更为适宜,“浮躁”与“沉静”相对,脉躁者即为浮脉,不躁者即为沉脉。“躁”者浮,在手;不“躁”者沉,在足。根据脉的“躁”与否即可判定病位是在手或是足。故笔者认为,人迎寸口诊法应理解为:人迎候阳经,寸口候阴经;寸口浮沉候手足;人迎寸口力度候三阴三阳。根据此脉法确定病位,再在相应经络上进行针刺,由此形成了人迎寸口脉针法。

腰椎间盘突出症属中医“腰痛”“痹证”范畴,多与跌扑损伤、风寒湿邪或气血瘀阻相关,其本为“肾虚”。常规治疗的辨证一般是经络辨证,多局限患者主诉所涉及的疼痛部位,不能准确全面地反映该病所涉经络。而脉象是全身气血最真实的反映,通过脉诊也最能反映疾病的本质,故“人迎寸口脉”针法通过探查人迎寸口脉力度的变化来感知病变的经络,辨证较之常规针法精准。腰椎间盘突出症,从人迎寸口脉诊来看,人迎脉等于寸口脉的情况最为常见,人迎脉小于寸口脉次之,人迎脉大于寸口脉最为少见;而寸口脉上,“二盛”而沉的情况较为多见,“一盛”而沉次之,余亦可出现反映其他经络的脉象。人迎寸口脉诊辨证较常规针法精准,故而针刺疗效也较好。但人迎寸口脉诊对于医者脉诊要求也更高,如果对于脉象把握不准,疗效也不佳,故而要求医者要经常练习诊脉,提高脉诊的精准度。

综上所述,人迎寸口脉针法,对腰椎间盘突出症疗效较好,亦可应用于其他针灸科常见疾病,还有待进一步研究和推广。