设计师视野下的浙江艺术乡建

2019-05-28何佳宁丁继军

何佳宁,丁继军

(浙江理工大学 艺术与设计学院,杭州 310018)

一、艺术介入乡建的概念界定

晏阳初作为中国乡建的先驱人物,一直致力于平民教育,被海内外誉为“平民教育之父”①,他希望通过这一方式来提升乡村人居环境水平。梁漱溟则在此基础上发展,提出了“创造新文化,救活旧农村”②激发乡村文化潜能,从而实现乡村振兴的乡建方式。费孝通作为社会学家从经济角度出发,认为乡建的最终目的是“志在富民”③。笔者将这三位中国乡建代表人物的思想与艺术的社会功能即审美认知作用、审美教育作用、审美娱乐作用④这三方面相结合,以现代艺术乡建代表人物渠岩“艺术介入乡村,其意义并不是艺术本身,而是艺术与乡村之间的关系开始建立”⑤这一理念作为辅助,将艺术介入乡建定义为:设计师通过艺术实践的方式,利用艺术介入乡村的特点,发挥艺术审美认知、审美教育、审美娱乐的社会功能,来建立艺术与乡村的关系,达到乡村文化振兴、乡村精神回归、乡村社会发展的效果,最终实现乡村振兴。

二、艺术介入乡建的模式分类

在住建部发布的传统村落评价认定指标体系中,将村落遗产分为物质遗产与非物质遗产两种⑥。因此,本文从不同类型设计师的视野出发,分析艺术乡建由于设计师专注领域不同而产生的建筑活动介入、艺术活动介入和建筑活动与艺术活动相结合的综合性介入这三种不同的介入模式。(表1)

表1 艺术介入乡建的模式 来源:作者自制

建筑设计师在建筑这一视野下通过材料、功能与更新三个方面来分析乡村;艺术设计师在艺术这一视野下以乡村产业转型与乡村文化重构这两个方面来分析乡村;综合型设计师在艺术与建筑相结合的这一视野下以功能、乡村产业转型与乡村文化重构三者结合的综合性方面来分析乡村。(表2)

表2 设计师视野分类 来源:作者自制

(一)建筑设计师视野下的建筑活动介入

1.建筑材料

王澍以建筑师的身份主动介入文村建筑项目的整体运作时,曾这样说道:“我的理想就是在未来的8至10年,在浙江做出七八个代表不同文化地域的村居设计样本。”⑦而本土材料正是展现村落地域特色的不二利器,于是他通过空间渗透的手法,采用杭灰石、黄泥土等本地材料进行夯土墙、摸泥墙和杭灰石墙这三种类型的建筑外立面装饰。建筑外立面作为村落空间中景通过本土材质的渗透,实现了中景与村落山峦远景的融合。(图1)

图1 文村村落风貌 来源:作者自摄

图2 文村建筑内部空间渗透分析来源:美丽乡村建设中新民居建筑空间的继承与更新——以文村村为例

图3 东梓关建筑风貌 来源:作者自摄

图4 溪头村建筑外立面 来源:场所精神 乡土建设 国际竹建筑双年展

王澍还曾这样说过:“在中国文化里,自然曾经远比建筑重要,建筑更像是一种人造的自然物,人们不断地向自然学习,使人的生活回复到某种非常接近自然的状态,一直是中国的人文理想,我称之为‘自然之道’。”⑧他在文村实践中,利用本地材质,使建筑融于村落自然环境之中,正是乡村“自然之道”与建筑文化的回归。

2.建筑功能

在进行文村实践的过程中,王澍还这样提道:“文村新村不能和老村脱离,新居的房子内部构造要更贴近农村百姓的生活”⑨于是他采用空间渗透的手法,发展了建筑空间功能,实现了家族文化的回归。设计师将文村新建建筑设计成一层与二层之间无法直接通行的形式,用以满足家族聚居的隐私需求。同时设计师又以江南地区特色空间要素——天井作为渗透中介连接建筑上下空间(图2),使得老人与晚辈可以实现跃层交流,家族文化得以不断延续。

3.建筑更新

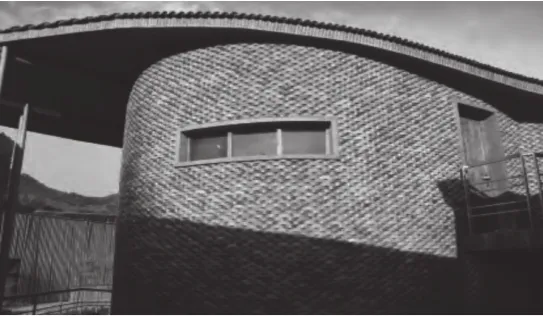

作为政府委托项目——回迁民居东梓关项目的设计师孟凡浩这样说道:“做设计可能更多的还是要因地制宜,以设计来回应当地文化”。建筑设计师在东梓关项目中以创作者的身份诱发介入乡建。因地制宜地借用画家吴冠中笔下江南民居的特色,对江南民居曲线屋顶这一要素进行提取、解析和抽象的处理。将传统的单坡屋顶或对坡屋顶重构成连续的不对称屋顶,并与屋面相结合,形成山峦起伏之势(图3)。体现建筑的多样性与变化性,并保留了旧时江南粉墙黛瓦的传统建筑风格,形成了独特的回迁房整体建筑风格,展现江南乡村特色文化。

(二)艺术设计师视野下的艺术活动介入

1.乡村产业转型

溪头作为浙江省第三批历史文化村落保护利用重点村,村落禀赋良好,是龙泉青瓷的发源地并且竹木加工产业发达。但仍停留在手工作坊式产业模式,未形成产业联动与转型。

因此,溪头在此基础上打造以乡土文化为核心的国际文创生活村落,当地艺术家葛千涛邀请了9国11位设计师以创作者的身份进行竹建筑创作。以设计师杨旭的艺术酒店为例,艺术酒店分为“水间”和“花间”两个部分,设计师利用螺旋平板将酒店的的每个房间抬升至不同的层面,这一坡面设计的灵感是来自于当地现存的古龙窑,通过倾斜的坡面使人们自然的联想起龙窑⑩。并且在建筑外立面上采用窑器烧制常用的窑具——匣体来进行装饰(图4),与当地人文背景相呼应,唤醒了当地村民对村庄的文化记忆,也吸引了无数中外游客。

溪头的乡村产业模式由传统的手工业模式开始向文旅综合性产业模式发展,将当地特色文化与旅游产业相结合形成村落社会合力。

2.乡村文化重构

设计师张雷在桐庐进行莪山实践后,曾发出这样的感慨:“我愈发领悟到乡土聚落的物质环境及其承载的历史文脉‘原生秩序’的生命力。”

张雷在深澳不仅进行乡村居住空间的改造,还引入了公共空间——图书馆(图5)。村落建设需要人手,这为地方工匠带来了就业机会。产业空间营建好后,村民可以聚在这里一起闲话家常,拉近了日渐疏远的乡村关系。并且随着村落业态的蓬勃发展,村落产业也为村内年轻人提供了就业机会,形成了一种新的乡村文化维系方式。村落与村民之间形成了良性互动,乡村社会的关系也在活动的过程中日益紧密。

(三)综合型设计师视野之下的综合性介入

莫干山计划通过清境农园、清境原舍和庾村1932文创园三个部分的规划达到改造乡村,建立乡村生态圈的目的。通过建筑设计师与艺术设计师的通力合作,莫干山计划的目标得以很好的实现。

1.建筑功能

莫干山计划是朱胜萱作为主设计师自投资金进行的乡村建设项目,他希望通过莫干山计划“复苏那片土地的记忆,并带给人们一种回归原本的生活方式体验”。于是他将民国第一任外交部长黄郛隐居在莫干山时兴办的蚕种场的废弃厂房进行改造,将改造后的艺术建筑作为基地开展庾村文化集市活动(图6)。这时废弃的蚕种场就具有了产业功能,实现了建筑功能的更新与转型。

2.乡村产业转型

莫干山计划推行“山间民宿、山腰农耕、山下休闲”联动模式,吸引艺术家入驻。艺术家在文创空间内经营艺术展览中心、特色农贸市场、主题餐饮酒店等多种业态,吸引游客前来参观,同时山腰的农耕活动也增强了区域景观的互动性,增加了游客的停驻时间,为山间民宿的发展提供了客源与机会,形成了产业联动化。实现了传统农业生产方式向综合性文创产业模式转变。

3.乡村文化重构

莫干山计划通过对固有建筑功能的更新,实现了乡村产业的转型,激发了乡土聚落生活新的叙事方式。乡村不再是落后的代名词,其具有的独特乡村文化在故土上焕发了新生。

三、艺术介入乡建的模式特色

通过对浙江地区乡建案例进行梳理和分析,笔者总结出浙江乡建案例在地性、互动性、协作性这三个特点。下文将会对这三个特点进行详细阐述。

(一)在地性

在当代乡建大背景下,各地纷纷进行新农村改造,但大部分乡村的路径仍围绕效仿城市标准美学而建立。大量的水泥幕墙在乡村耸立,村落独特性被破坏。

葡萄牙建筑师西扎曾说:“建筑师不发明事物,他们只是转化现实”。即建筑师是在对当地经过因地制宜的观察与想象后进行的设计,这样的设计能最大程度地保留乡村地域特色,不再只是简单的形式模仿或符号提取。文村作为建筑师以艺术介入的模式主动进行的乡建便很好的体现了这一特色。王澍在经过无数次的实地调研及与村民交流之后,进行了富阳文村建筑的设计。通过建筑材质、建筑元素等形式,使文村建筑融于村落整体环境。建筑外立面采用当地材料,使建筑生长于村落之中,并使其在住户使用的过程中不断生长与发展。同时王澍还采用江南传统建筑元素如廊桥、水埠头和回廊等(图7),满足村民交流、洗衣、休憩等需求,并保留村落原始风貌与江南特色,表达自己的创作理念与意境。

图5 云夕深澳里先锋图书馆 来源:谷德

图6 庾村文化集市 来源:作者自摄

图7 文村村落空间 来源:作者自摄

拥有在地性的艺术建筑,不仅能满足住户日益增长的生活需求,也能保有村落地域特色,丰富乡村建筑文化多样性,提升村民对故土的审美认知。

(二)互动性

村落风貌是在当地居民的日常生活以及自发的建造过程形成的,村落风貌与村民之间存在着千丝万缕的联系与互动。但由于城市本位思想的冲击,“乡/土”常在工业化坐标与竞争逻辑中“败”下阵来,在逆推中自认“落后”,在追赶中日益“问题化”。

艺术介入乡村的建设模式发现了这一问题,并通过艺术活动介入的方式,重塑乡土与村民之间的联系。以溪头为例,村落开展了国际竹建筑双年展,通过16栋竹建筑的建造与展示,使当地的村民、孩子、参观者透过这些建筑,认识天然材料的应用,起到了寓教于乐的作用。并且随着双年展影响力的不断扩大,吸引了越来越多的游客来到溪头。他们在当地近距离地接触青瓷的制作工艺,并可在竹建筑中体会原生态的活动。艺术介入乡建在人与艺术活动互动的过程中进行乡村本土文化的传播。村民目睹此景,对本土的文化自信开始建立,乡土文化在本地居民与外来游客中都传播开来。

拥有互动性的艺术活动,不仅可以在娱乐的过程中对村民和游客进行乡土文化的教育,还可以重塑村民文化自信,进行优质乡村文化的传播。

(三)协作性

在以政府作为主导力量进行的“自上而下”的乡村营建模式中,世代居住于乡村的村民很少能直接参与到乡村建设中,使得乡村终究是空有骨架而无血肉的乡村。

艺术介入乡建的模式,利用艺术的直观性和感染力,吸引村民参与,形成建设合力。以莫干山计划为例,莫干山计划通过艺术的形式进行村落建筑改造并开展艺术活动吸引了大量游客。村民借助这一机会,进行乡村民宿的经营,真正从乡建中获利,将自己认为是乡建的一份子。于是在政府、艺术家与村民之间便形成了多元伙伴关系,政府提供政策支持,艺术家提供创作思路,村民协助并提供民智,形成乡村建设可持续发展模式。

拥有协作性的综合性艺术介入,不仅可以形成建设合力,还可以增强乡村社会价值。

四、艺术介入乡建的浙江经验

(一)充分发挥在地性,打造村落特色,实现乡村文化的传承与创新

因此,乡村建设应充分利用乡村地域文化特色,发挥在地性。如东梓关的屋顶设计,正是因为其保有了当地地域特色,形成了与其他村落不同的村落风格,在千村一面中脱颖而出,成为了浙派回迁民居的代表。

这一独特的村落风貌,吸引了众多游客前来参观。乡村通过建筑与自然风貌的结合,在无形中进行了乡村文化的宣传,实现了乡村文化的传承,

(二)充分发挥互动性,传播教育信息,实现社会的和谐与发展

因此,乡村建设应充分发掘乡村特色活动,实现乡村文化的传播弘扬。如溪头竹建筑双年展便很好地利用了村落资源禀赋,开展乡村特色活动,使艺术设计师与村民在活动中实现沟通与交流,并将溪头特色文化——竹文化、瓷文化通过活动在互动与娱乐的过程中传播给了村民和游客。

通过乡村文化的传播与弘扬,增强了村民的文化自信。乡村社会在互动与交流的过程中,实现了和谐与发展。

(三)充分发挥协作性,增强团体合作,实现经济的增长与振兴

因此,乡村建设应联合各方力量,发挥协作性。在乡建中政府具有统筹优势,设计师具有创新优势,村民具有本土优势。因此,各方协作可以取长补短,实现优势共享。例如莫干山计划,政府给予政策支持,设计师通过设计手法对基地进行改造,使其在拥有乡村基因的基础上迸发新生,村民则利用自己对故土的认知和了解为艺术家提供建设帮助。这一建设方式,实现了文化的传承,推动了社会的发展,最终实现了经济的振兴。

五、总结

综上所述,设计师通过三种视野,分析了建筑活动介入、艺术活动介入和综合性介入三种乡建模式。总结了艺术介入乡建在地性、互动性和协作性三大特色,及其对实现村落经济富裕、文化振兴和社会发展的积极作用。因此,艺术乡建不仅具有很强的独特性,且可实施性高,是值得借鉴的乡建模式。■

注释:

①孙诗锦,龙秀清.晏阳初研究的回顾与展望[J].天津师范大学学报(社会科学版),2006(02):36-42.

②黄群.梁漱溟乡村建设理论及其现代意义[J].贵州社会科学,2009(07):133-136.

③邓洪洁. 费孝通的小城镇建设思想研究[D].武汉:华中师范大学,2012.

④金银珍, 罗小华. 艺术概论[M].武汉:武汉理工大学出版社,2006.

⑤渠岩,王长百. 许村艺术乡建的中国现场[J]. 时代建筑,2015(3):44-49.

⑥中华人民共和国住房和城乡建设部,等.传统村落评价认定指标体系

⑦王澍,秋落. 那山 那水 那村 浙江富阳文村改造[J].室内设计与装修,2016(11):86-91.

⑧王澍.我们需要一种重新进入自然的哲学[J].世界建筑,2012(5):20-21.

⑨蒋萍,刘海波.千年古村留住乡愁又宜居[N].文汇报,2016-6-28(005).

⑩孔莉莉. 乡村竹建筑发展中的低技术升级研究[D].南京:南京艺术学院,2016.