简单、复杂劳动获得禀赋是否影响人们的亲社会行为

2019-05-27路智雯

崔 驰,路智雯,戴 明

(东北师范大学 经济学院, 吉林 长春 130117)

一、引 言

马克思提出生产商品的劳动可以区分为简单劳动和复杂劳动。简单劳动指不经过专门训练和学习就能胜任的劳动,复杂劳动指需要经过专门训练和学习,具有一定技术专长的劳动。[1]复杂劳动只是简单劳动的乘方或不如说是自乘的简单劳动,因此,一定量的复杂劳动等于更多量的简单劳动。[1]马克思说:“要改变一般的人的本性,使它获得一定劳动部门的技能和技巧,成为发达的和专门的劳动力,就要有一定的教育或训练,而这就要花费或多或少的商品等价物。”[2]即由于复杂劳动者在学习和培训期间要支付一定的成本,这些成本应给予一定的补偿。相应地,产生了复杂劳动者与简单劳动者在收入分配上的差别。

马克思提出了复杂劳动者与简单劳动者在收入分配上的差别,但并没有指出这两种劳动者在社会偏好方面是否有差别。而最近的一些实验研究表明:在独断博弈实验中计算能力高的人、精英阶层或者通过做GRE试题等复杂劳动获得初始禀赋的人,分配比例相对都比较低。[3-6]那么从事不同劳动的人是否在亲社会行为方面有差别?是否因为从事复杂劳动调动了其脑力而变得更加理性、亲社会行为更低?

基于上述问题,本文对马克思的分配理论进行扩展性研究:从事不同劳动的人在亲社会行为方面是否有差别?从这一角度出发,本文设计了2个实验组:复杂劳动实验组和简单劳动实验组。被试通过简单劳动或者复杂劳动获得初始禀赋后,进入真实的捐赠活动阶段,并做出捐赠决策。根据被试的捐赠行为来研究进行不同劳动的被试的亲社会行为可能存在的差异。

本文有两点创新:一是已有的对禀赋来源影响人们分配行为的实验研究都是将“被试通过自身努力挣得禀赋”与“由实验员给予的天赐之财作为禀赋”两种情况进行比较研究,而本文则是将劳动挣得禀赋细化为简单劳动和复杂劳动两种情况,实验对比这两种不同的劳动方式对人们分配行为的影响,实证丰富了现有研究内容;二是已有的对禀赋来源影响的实验研究一般都采用实验室实验的方法,而本文把独断者实验拓展为向慈善机构捐款的现场实验,与红烛志愿者协会合作,通过让被试参加真实的慈善募捐活动,减轻被试参与科学研究活动的意识,从而表现出其在自然状态下的亲社会行为。

二、文献综述

博弈论中假设每位个体都是理性的,即都是以追求个人利益最大化为目标的经济人。然而,与传统经济学理论预期不同,现实中的微观个体既有理性自利的利己之心,也有不同程度社会偏好的利他之心,这种现象已经被大量的经济实验研究所证实,如独断博弈实验、最后通牒博弈实验、信任博弈实验、礼物交换博弈实验、公共品博弈实验以及带有惩罚机制的公共品博弈实验等等。[7-12]对此,行为经济学家构建了一系列丰富的社会偏好理论模型[注]社会偏好理论的核心是指经济人不仅关心自身的物质收益,也会关心他人的利益。而分配偏好是社会偏好的重要组成部分。来进行解释。[13-17]

独断博弈实验是测量参与者单纯的慷慨性分配动机的经典实验之一,最早是由Kahneman等设计的。[18]独断博弈是一个二阶段的序贯博弈,初始禀赋在两个实验参与者之间分配。该实验的第一个阶段由独裁者向接受者提出一种分配方案,第二个阶段为接受者接受独断者提出的分配方案。经典博弈论的理论预期是,理性的独断者不会分配任何比例的禀赋给接受者,他们会将全部的初始禀赋占为已有。但是Hoffman等发现,在独断博弈实验中,人们的行为要比标准经济学模型所预测的更为慷慨,即使在完全匿名的情况下,独断者仍然会将初始禀赋的40%分配给接受者,这恰好证明了人们是有利他之心的。[19]随后大量的实验结果均表明,通常有超过60%的独断者会转移大约20%的初始禀赋给接受者[7,20-22],并且在跨国文化的比较中也发现了类似的结果[23-25]。这些实验结果均表明大多数被试在独断者实验中不会利用独断者的权利将初始禀赋全部占为己有。被试的这种行为偏离了经典的理性人假设,对于这种现象,行为经济学家用利他和公平等社会偏好的理论进行解释[14,16,25-28]。

然而在上述实验中,初始禀赋往往都是“天赐之财”,不用为此付出劳动,所以独断者的行为比较慷慨。如果禀赋是由个人劳动获得的,那么,独断者的行为是否会发生变化?一些实验通过引入初始禀赋获得方式来研究人们的分配偏好的差别。Hoffman等让被试通过竞争来决定在实验中谁是拥有分配权力的独断者的角色,实验结果与标准独断者实验结果并没有很大差异。[29]但是如果让独断者通过自己的实际劳动获得初始禀赋[30],则其会更加理性,分配比例会更低。Cherry等通过让被试进行劳动来获得初始禀赋,实验中的独断者需要在一定时间内完成17道GMAT试题,根据独断者正确答案的数量确定分配阶段的初始禀赋。结果发现,70%的独断者对接受者的分配为0,即大多数独断者的行为变得更为理性。[6]Cherry等和Kocher等也得出了类似的结果[2,31]。Oxoby等修正了Cherry等的实验设计[6],实验中的初始禀赋是由接受者在一定时间内完成20道GRE试题得来的,他们发现当独断者对由接受者赚来的初始禀赋进行分配时,独断者的平均分配比例超过50%。[6]崔驰和路智雯在研究禀赋来源和框架对人们的行为的影响时,发现禀赋来源对人们的分配行为产生重要的影响;同时,在通过努力挣得初始禀赋的情况下,强化了人们的所有权意识,从而强化了框架效应带来的影响。但是如果初始禀赋是靠运气获得的,那么并没有这种强化作用,从而框架的影响并不显著。[32]Ariely等研究不同劳动获得初始禀赋对捐赠行为的影响,实验分别采用实验室实验和田野性实验方式来获得初始禀赋,其中实验室实验中的被试通过反复输入“X”和“Z”两个字母的方式获取初始禀赋,田野实验中被试通过自行车比赛获取初始禀赋,实验结果表明两类不同方式获得的初始禀赋对分配结果没有太大影响。[33]Reinstein和Riener研究了“如何获得初始禀赋”和“何时获得禀赋”两个方面对被试的分配行为的影响,他们发现这两个方面对被试的分配行为均有显著影响。[34]何浩然和陈叶烽的研究表明,相对于无偿赏金获得的初始禀赋,通过自身劳动获得初始禀赋的独断者捐出禀赋的比例明显下降。[35]Jakiela使用肯尼亚农村和美国顶尖大学两个不同的样本研究了初始禀赋如何产生(劳动获得或者不劳而获)对被试分配行为的影响,实验结果表明农村被试的分配行为没有显著性变化,而学生被试的分配行为有着显著性变化。[36]

综上我们发现,独断者会把通过自身劳动获得的初始禀赋看作自己的应得权利,所以相比于“天赐之财”或者不劳而获的独断者,他们的分配比例更低、更加理性。总结以往通过实际劳动获得初始禀赋影响分配结果的实验时,我们发现实验中采用劳动方式并不相同,大部分是让被试通过进行复杂劳动来获得初始禀赋:Cherry等、Oxoby等、List等的实验中均采用完成GRE或者GMAT试题的方式获得初始禀赋[5,6,30,37],Reinstein和Riener的实验中采用“加数字”任务的方式获得初始禀赋[34];另外一些实验则采用简单劳动(非复杂型劳动):Ariely等采用让被试反复输入“X”和“Z”两个字母的方式获得初始禀赋[33],何浩然和陈叶烽采用让被试进行有偿调查问卷的方式获取初始禀赋。[35]

上述实验中获得初始禀赋的劳动方式存在差异,所以使得被试的行为决策并不相同,以不同劳动方式获得初始禀赋对被试行为影响的不确定性结果引发了进一步追究其原因的必要性。本文在前人研究的基础上,将获得初始禀赋的劳动分为简单劳动和复杂劳动,进一步探讨初始禀赋的获得方式对被试亲社会行为的影响。是否通过复杂劳动获得禀赋会导致独断者分配比例更少?更强理性程度的人是否亲社会行为更低?

三、实验设计

本次实验于2016年4月初在东北师范大学进行,通过海报宣传的形式招募志愿者,从所有志愿者中随机抽选80名同学作为被试。实验由2个实验组组成:简单劳动实验组(T1)和复杂劳动实验组(T2)。实验分为三个阶段:第一个阶段为通过简单劳动或者复杂劳动获得初始禀赋的实验任务阶段;第二个阶段为真实的捐赠阶段;第三个阶段为个人信息问卷调查阶段。实验借助实验经济学软件Ztree完成[38]。

在实验任务阶段,两组被试分别通过简单劳动或复杂劳动获得初始禀赋。简单劳动是指不经过专门训练和学习就能胜任的劳动,所以我们选择不需要经过专门训练和学习的滑块任务作为简单劳动,其要求实验被试在10分钟内移动滑块以获得禀赋。[39]具体规则如图1所示,被试需要用鼠标将滑块从初始位置(0)移动到中间位置(50),实验被试每正确移动一个滑块都将获得1个点数。实验任务分为3个页面进行,每一个页面都有相同数量的滑块,被试有200秒的时间移动此页面上的滑块。实验员会选取被试在这3个页面中所获得的最高点数作为其在此阶段所获得的最终点数,例如:若被试在这3个页面上所获得的点数分别为18、25、20,则25为被试在此阶段所获得的最终点数。

图1 简单劳动的实验界面

而复杂劳动是指需要经过专门训练和学习,具有一定技术专长的劳动,所以我们选择完成国家公务员考试的行政测试题作为复杂劳动。具体实验规则如下:实验被试被要求在10分钟内完成20道行政测试题,试题均选自国家公务员考试历年真题,实验被试每正确回答一个问题将获得4个点数。之所以选择复杂劳动为4倍的简单劳动,是因为经过多轮测试,只有是4倍关系时,简单劳动实验组和复杂劳动实验组中被试的最终受益才比较相近。

本实验中被试的最终收益公式为:最终收益=所获点数×0.7+5,其中5元为实验被试的实验出场费,平均每人最终收益为27.4元。

第二阶段为捐赠阶段。在此阶段中,我们通过使用真实的捐赠活动来度量人们的亲社会行为。因为个体的捐赠水平是了解其亲社会行为最直观的方法,所以我们将标准的独断者博弈实验改为慈善募捐活动,将实验室实验转化为自然现场实验(natural field experiment),通过与红烛志愿者协会合作来完成募捐活动。在这种情景下,被试意识不到自己是在参与任何形式的科学研究活动,从而能够表现出其在自然状态下的行为,这样我们便可以获取被试捐赠行为最真实自然的数据。在这两个实验组中,被试参加募捐活动的方式完全相同:被试在实验任务阶段所获得的最终收益作为其在此阶段的初始禀赋。被试在电脑屏幕上看到自己的收益后,实验员会告知被试,红烛志愿者协会正在开展一个募捐活动,并由红烛志愿者协会募捐活动的负责人告知被试募捐活动的具体内容以及捐赠资金的具体用途。之后被试将有机会参加这个活动,并可以用他们在第一阶段获得的收益进行捐赠。并且被试会被告知此次募捐活动会采取完全匿名的方式。在实验被试了解了募捐活动之后,其需要在2分钟时间内决定自己的募捐额,并将募捐额输入电脑页面相应的位置。为了保证这两个实验组中的各个条件均相同(除了初始禀赋的获得方式),我们在这两个实验组中采用了相同的招募程序、初始禀赋支付方式、募捐程序、慈善机构和相似的实验讲解员和募捐活动负责人,从而排除其他因素的影响。

实验的第三个阶段为个人信息问卷调查阶段。被试根据电脑提示填写问卷,此阶段也是采取完全匿名的形式。

四、实验结果

(一)描述性统计量

本次实验总共选取了80名被试,被试群体来自包括社科、理学、工科及人文大类的各个专业。平均而言,每场实验大致耗时45分钟,平均每个被试获得27.4元报酬,其中包括5元参与费。

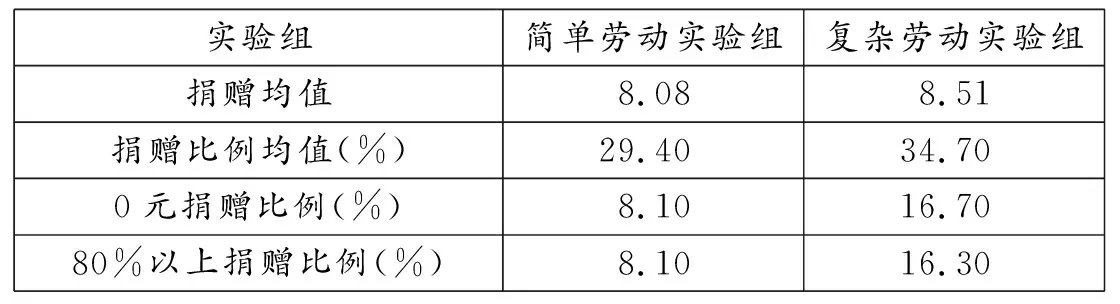

表1中分别列出了这2个实验组中捐赠额的一些基本的统计量。在简单劳动实验组中,被试的平均捐赠额为8.08元(平均捐赠比例为29.4%),0元捐赠比例为8.1%,80%以上捐赠比例为8.1%;而在复杂劳动实验组中,被试的平均捐赠额高于简单劳动实验组为8.51元(平均捐赠比例为34.7%),0元捐赠比例约为简单劳动实验组的2倍为16.7%,80%以上捐赠比例为简单劳动实验组的2倍为16.3%。

表1 各实验组捐赠额的基本统计量

表2则分别描述了简单劳动和复杂劳动实验组中关于被试获得初始禀赋、捐赠额和捐赠比例的统计量。在简单劳动实验组中被试所获初始禀赋的平均值为27.9,最大值为39.7,最小值为14.4;在复杂劳动实验组中被试所获初始禀赋的平均值与简单劳动实验组相近为26.9,最大值为41.8,最小值为6。在简单劳动实验组中捐赠额的最小值为0,最大值为29;在复杂劳动实验组中捐赠额的最小值为0,最大值为35。在简单劳动实验组中捐赠比例的最小值为0,最大值为96.3%;在复杂劳动实验组中捐赠比例的最小值为0,最大值为95%。

表2 简单劳动和复杂劳动实验组捐赠比例和捐赠额的基本统计量

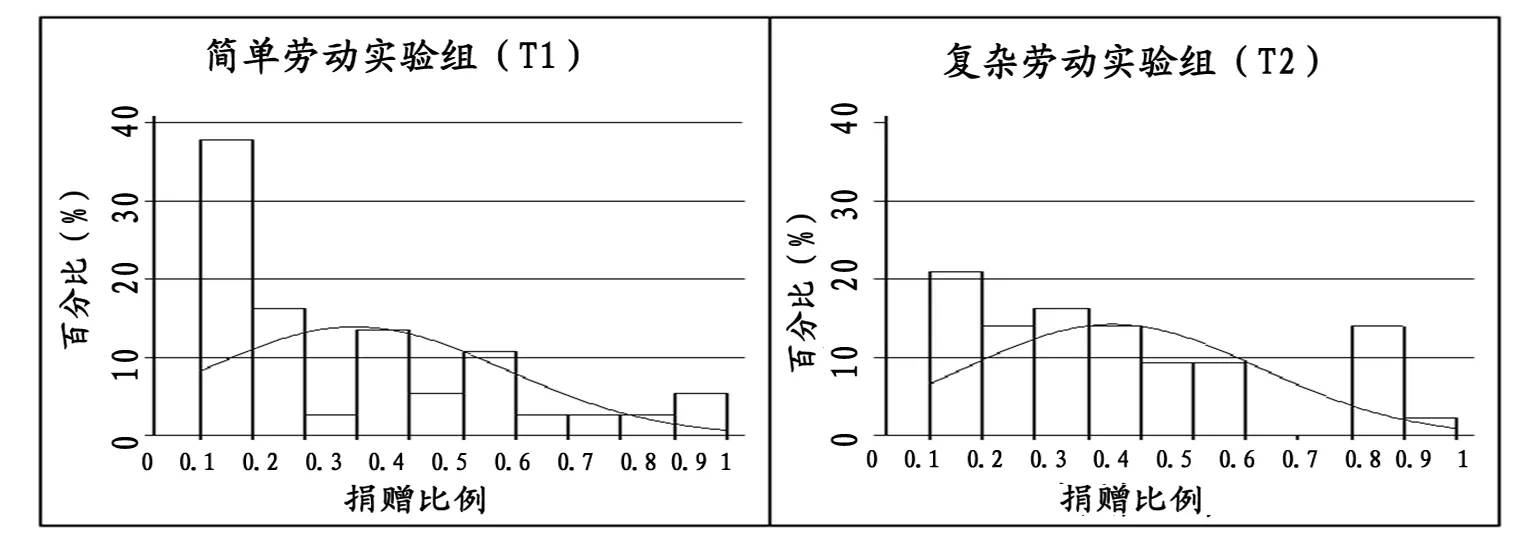

图2 简单、复杂劳动实验组捐赠比例直方图

对比两实验组中被试者捐赠比例的直方图(见图2),简单劳动实验组中被试的捐赠比例集中在60%以下,而复杂劳动实验组中被试的捐赠比例集中在40%以下,简单劳动实验组中有37.8%的人的捐赠比例在10%以下,有8.1%的人的捐赠比例在90%以上,复杂劳动实验组中有20.93%的人的捐赠比例在10%以下,有2.3%的人的捐赠比例在90%以上。简单劳动实验组被试者的捐赠比例较为集中,复杂劳动实验组被试的捐赠比例相对分散。由此看简单劳动实验组和复杂劳动实验组的数据有很多差别,但是两组之间有没有显著性差别还需进一步检验。

(二)参数检验

从事复杂劳动的人是否因其计算能力较高而表现出更低的亲社会行为?我们通过运用Wilcoxon-Mann-Whitney的非参数检验的方法进行检验,原假设是:简单劳动实验组和复杂劳动实验组被试者的捐赠比例无显著性差异,检验结果表明:Z=1.00;P=31.74%(远大于显著性水平5%)。所以不能拒绝原假设,即说明简单劳动实验组与复杂劳动实验组的捐赠比例没有显著性差异。这说明从事复杂劳动的人并没有因其计算能力较强而更为理性,其亲社会行为与从事简单劳动的人的亲社会行为并无显著性差异。除此之外,我们利用OLS进行参数检验,发现结果也支持上述检验(Coef.=0.05,P=0.409)。这与Choi等的实验结果并不一致,他们的实验结果表明计算能力强的人分配给其他人的钱会更少。[3]出现不一致的原因可能是由于实验设计的不同,由于本实验采用与红烛志愿者协会合作的真实的捐赠活动,可能会更强地激发人们的亲社会行为,所以导致无论初始禀赋的获得方式如何,被试的亲社会行为都广泛存在。

五、结 论

本文运用独断博弈实验,通过与红烛志愿者协会合作,让被试参与真实的捐赠活动的方法来扩展马克思的分配理论,研究简单、复杂劳动获得初始禀赋是否影响个人的亲社会行为?回应是否通过复杂劳动获得禀赋的人更加理性、其亲社会行为更低。而实验结果表明:在简单劳动实验组(T1)和复杂劳动实验组(T2)中人们的捐赠比例并不存在显著性的差异,这说明人们的利他行为是广泛存在的,并不显著依赖于初始禀赋的获得方式。这与之前的一些研究结果并不一致,出现这种结果的可能的原因有两个:一是由于实验设计的不同。之前的研究大多对比“天赐之财”和劳动挣得对人们分配行为的影响,即对比不劳而获和劳动所得引起分配行为的差异,而我们的实验是对比两种不同的劳动方式对人们分配行为的影响。以往研究内容仅在劳动与不劳动之间(跨度较大),发现了禀赋来源不同会影响人们的亲社会行为,那么在两种不同强度的劳动之间(跨度较小)是否存在这种差异?本文正是从这个角度丰富了此类研究,我们发现由不同劳动获得禀赋后,人们亲社会行为的差异并不显著。二是由于本实验的捐赠阶段是采用真实的捐献活动,相比于分配给实验对象,真实的捐赠活动可能会更强地激发人们的亲社会性,所以人们的赠与比例并无显著性差异,说明人们的亲社会行为是广泛存在的,并且不依赖于获得初始禀赋的方式。

“人们为何会存在亲社会行为”这一主题仍然需要大量的研究,本文研究可以为马克思主义实证研究提供一种新的技术方法。由于以经济人假设为基础的新古典经济学的标准化分析范式抽离了人的“社会性”(低度社会化),因而无法回答人们为什么存在亲社会行为这一问题。因此在经济分析过程需要对经济活动的参与者(人)进行适度的社会化处理,给予情感等非理性因素以一定的地位。正如马克思主义分析学派代表人物柯亨所指出的:“社会主义理想所面临的主要问题是,我们并不知道如何设计出那种实现社会主义理想的机制。从根本上说,我们的难题并不在于人性的自私,而在于我们缺乏一种合适的组织技术:我们的问题是方案问题…毕竟每一个人身上都存在自私的基础上使经济运转起来,但我们却不知道如何在慷慨的基础上使之运转起来。即使在现实的世界中,在我们的社会中,许多方面都依赖慷慨,或者更一般和更消极地说,依赖非市场的激励”[40]。然而由于实证技术的困难,马克思主义研究中这部分的证据较少,而实验经济学却可以为实证“人是社会的产物”以及研究社会主义分配机制等问题提供技术支持。

在此视角下,本文实验的研究结果表明被试的捐赠行为并不受初始禀赋是由简单劳动和复杂劳动获得两种不同情境的影响,进一步证实了亲社会行为的广泛存在性,为有关亲社会行为的情境依赖性的研究做了一些补充。结合马克思主义理论,实证社会主义条件下慷慨的运转机制,将会进一步丰富中国社会主义理论研究成果。未来还需做出更多的努力,进一步研究哪些情境会影响人们的亲社会行为以及人们的亲社会行为如何随着情境的变化而变化,研究在我国社会主义制度下如何更好地激发人们的慷慨行为,构建更好体现社会主义制度优越性的分配机制。