跨境贸易背景下中国与东盟农产品贸易结构分析

2019-05-24朱婷

朱婷

内容摘要:随着社会经济的快速发展,国际贸易量急剧增长,国际贸易的形式也向多元化趋势发展。自中国-东盟自贸区组建以来,双边贸易得到快速增长,中国一直是东盟最大的贸易伙伴,东盟也一跃成为中国第三大贸易伙伴。农产品贸易是中国与东盟贸易合作的重要组成部分,在跨境贸易背景下,中国与东盟农产品贸易总额不断扩大,但通过分析其贸易结构,发现中国出口产品多为低附加值的劳动密集型产品,市场竞争力较低,产品结构较为单一,说明中国与东盟的农产品贸易结构是一不种可持续的、不利于经济长期发展的贸易结构,因此,有必要采取各种措施努力改善双方的农产品贸易结构,力求构建更为稳固和谐的双边体系。

关键词:中国-东盟 跨境贸易 农产品 贸易结构

跨境贸易是指一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间的商品、劳务和技术的交换活动,由进口和出口两个部分组成。改革开放以来,随着世界经济一体化、全球化进程的加快,跨境贸易成为区域合作的焦点和选择,中国顺应经济全球化趋势,不断扩大对外开放,在平等互利的基础上积极同世界各国开展经贸合作,对外贸易成為中国经济最为活跃的部分。在此背景下,为加快区域经济一体化的发展,中国与东盟之间的自由贸易愈加频繁,并于2010年1月正式成立中国-东盟自贸区(CAFTA),有力推动了双边贸易的快速增长。2017年中国-东盟贸易额首次突破5000亿美元,其中,农业在双方经济中占据着重要地位,农业经贸合作一直是CAFTA框架下的重要合作领域。中国与东盟的农产品贸易有着既竞争又合作的关系,从农产品贸易结构来看,中国面向东盟的农产品出口产品主要集中在蔬菜、水果、水生动物、烟草等领域,形成了优质粮食、中药材、水果蔬菜、水产品等主要农业出口产业,但是,中国向东盟出口的农产品不具备较强的优势,且大多集中于中等附加值农产品类,高等、中高等技术附加值的农产品出口比重偏低是一种不健康的贸易结构,仍存在很大的改进空间。另一方面,中国向东盟进口产品主要集中在蔬菜、水果、动物油脂等特色农产品领域,双边农业投资合作较快增长,逐步带动农业产业规模化水平的发展,促进了双方的农产品贸易。

跨境贸易背景下中国与东盟农产品贸易结构分析

(一)中国-东盟农产品双边贸易状况

进口方面。2017年,中国从东盟进口农产品总量高达158.07亿美元,东盟也继美国、巴西之后,成为中国第三大农产品贸易伙伴。从进口总量来看,东盟进口农产品总量相对稳定,始终维持在国内进口农产品的15%左右。2016-2017年,自东盟进口的农产品保持稳定增长趋势,波动幅度相对较小。出口方面。2017年,中国对东盟农产品的出口额上升到148.54 亿美元,同比增长达到8.87%左右,继续保持东盟第一大农产品输入国地位。2006-2017年,中国出口东盟的农产品比例呈现出逐年上升的趋势,由9.85%上升至21.03%;从双方出口增长情况对比来看,增长比率虽然存在差异,但总体数值为正值。

(二)中国-东盟农产品贸易的市场结构

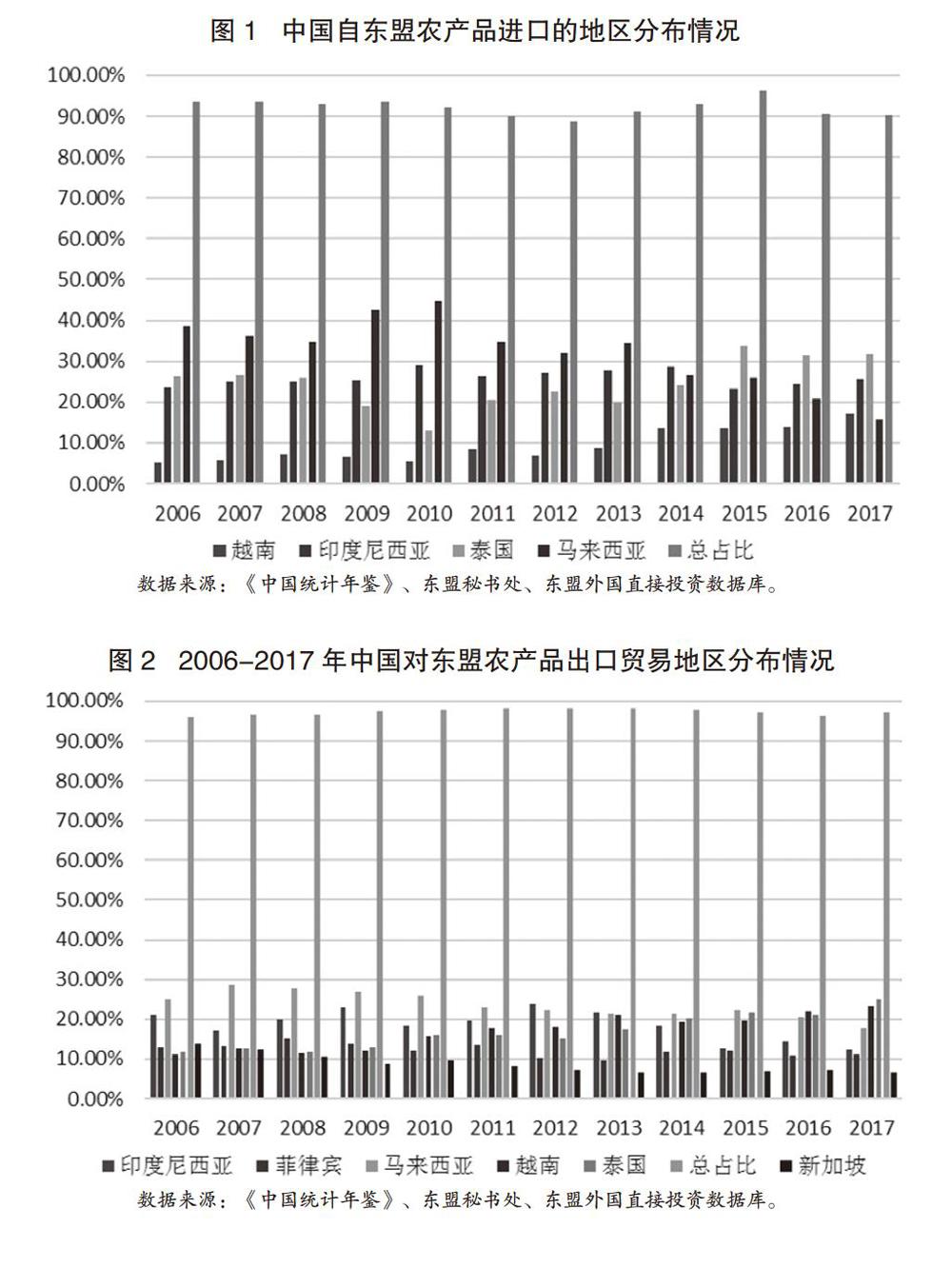

如图1所示,从中国农产品进口的地区分布情况来看,2006-2017年,中国从越南、马来西亚、泰国及印度尼西亚等国大量进口农产品,进口比例约为东盟输出总额的90%以上,进口市场相对比较集中,马来西亚对中国输出的农产品相对较多,约占东盟农产品输出总额的30%左右。越南农产品出口额始终保持在10%左右,变化幅度相对较小。

如图2所示,从中国对东盟农产品出口贸易市场来看,2017年,中国对东盟农产品的出口额上升至147.55 亿美元,同比增长达到8.98%,移居农产品出口市场第一位。2006-2017年,中国主要向马来西亚、泰国、新加坡、菲律宾、越南及印度尼西亚等国出口,总贸易额约占东盟总进口量的96%左右,各国占比基本保持在同一水平线,仅有马来西亚保持在一个相对较高的比例,约为20%左右,而新加坡则最小,但始终保持在10%左右,整体没有大幅度变化。

(三)中国-东盟农产品贸易的产品结构

从东盟出口中国的农产品结构来看,2011-2017年,中国自东盟进口的农产品主要以脂类作物、生橡胶、果蔬产品和软木木材为主,其中,植物油、脂及其加工品,生橡胶进口占比整体呈现下降趋势,至2017年二者所占份额分别降至2.51%和18.72%;蔬菜和水果自2012年开始呈逐年稳步增长态势,至2017年其所占份额上升至19.75%;纸浆和废纸类产品占比份额则相对平稳,波动值维持在3.16%-5.73%之间。

从中国对东盟的农产品出口结构看,2011-2017年,中国对东盟出口的农产品主要集中在果蔬产品和水产品,果蔬产品基本占中国对东盟农产品出口的40%左右,居于首位;水产品出口占比均在12%以上,位居第二。二者出口额累加就达到出口总量的50%左右,其它农产品的份额仅为5%,说明中国对东盟输出的农产品存在种类过于集中的现象,抵御风险能力相对较弱。

由此可见,中国-东盟农产品基本格局已形成,贸易结构相对稳定,并呈现出以下发展特点:一是进口增长迅速,出口增长缓慢,中国对东盟农产品呈现出进口增速大,出口增速小的特征。二是竞争逐渐下降,互补缓慢上升,从中国农产品出口贸易数据分析来看,中国农产品的竞争力处于持续下降趋势,导致其出口增速持续放缓,但东盟与中国农产品贸易存在一定的互补特征。三是出口贸易集中,进口贸易多样,从农产品贸易分类可知,中国对东盟出口的农产品种类过于集中,大多集中于优势较为明显的类别上,出口结构相对单一,这种贸易结构不利于规避市场波动,面对巨大的市场冲击可能会出现“塌方式”的波动。四是进口地理方向集中,出口贸易方向分散。上述特征决定中国对东盟农产品进出口逆差也是必然。

跨境贸易下中国与东盟农产品贸易结构演变及趋势

(一)跨境贸易下中国与东盟农产品贸易结构的演变

本文从减免税、比较优势、技术构成三个方面对跨境贸易背景下中国与东盟农产品贸易结构的演变进行分析。

一是基于减免税的农产品贸易结构演变。结合“一带一路”,中国与东盟制定“早期收获计划”,双方在农产品贸易的规模、范围、税收都在向好发展,为双边贸易额及规模的提升奠定良好基础。在减免税的背景下,农产品贸易结构发生了改变。例如,数据显示,2009年,中国从马来西亚进口将近30亿美元的动植物油脂,进口呈现出快速发展趋势,同比增幅接近200%,主要原因在于马来西亚有意消减关税,从而为中国进口方带来较大的市场空间。2016年,达到该类产品进口峰值的46亿美元。实施“早期收获计划”对于双边农产品贸易有着极为重要的现实意义。

二是基于比较优势的农产品结构演变。由表1所示,从双边贸易来看,中国对东盟国家的贸易结构呈现出极强的流动性,而东盟国家对中国的出口则保持相对稳定,东盟出口比较优势进一步增强。具体来看,通过分析2013-2017年中国与东盟农产品贸易区域显示性比较优势指数RRCA(注:RRCA 值大于1则说明M国出品的产品具有较强的竞争优势,绝对数值越大说明其竞争优势就越显著)可知,中国对东盟出口的農产品呈现出先降后升趋势,出口种类上升至6大类。而东盟对中国的农产品出口则始终处于稳定增长态势,并且由最初的6类上升至9类。

从农产品具体品类来看,2013年东盟保持出口优势的品类有棉麻丝、粮食 (薯类)、蔬菜、植物油等六大类,而这六大类农产品与中国出口的优势产品相同。另外,中国在精油、调味香料、饼粕、水果等农产品上占据优势,虽然两者在部分农产品进出口中出现优势互抵现象,但也保持着部分优势领域。截至2017年,双边贸易除在糖料及糖类、水果、棉麻丝、蔬菜及粮食(薯类)5类农产品存在优势外,东盟在粮食制品、干豆(不含大豆)、谷物等方面占据优势,而中国在精油产品中占据优势,说明双方贸易规模及数量呈现出稳定增长,但其差异性在逐渐扩大,贸易双方的互补性得到增强。

三是基于农产品技术构成的贸易结构演变。本文通过引用显性技术附加值(RTV)进行分析,农产品依据均值差异可以分为四类,通过计算,属于高技术附加值农产品的有:乳蛋蜜产品类(8.02)、树木及鲜花产品(8.22)、动植物油脂类(8.11)等8类;属于中高技术附加值农产品的有:其他动物产品(7.85)、动物制品(7.87)、糖及糖食(7.87);属于中低技术附加值农产品的有:肉类及食用杂碎(7.75)、粮食制粉产品(7.58)、果蔬制品(7.74)、烟草及烟草代用品(7.79);属于低技术附加值农产品的有:活动物(7.35)、水产类(7.32)、食用蔬菜及根茎(7.43)等9类。从中国、东盟七国出口农产品数据分析可知,中国向东盟输出的农产品总量较2003年仍然以中低附加值或低技术附加值农产品为主,优势较为明显,中高技术附加值农产品则缓慢上升,但高附加值农产品是略有下降。但东盟国家向中国输出的农产品却是具有高技术附加值的产品,呈现出稳步上升的趋势,中低附加值及低附加值产品份额相对稳定。

综上所述,中国优势农产品主要集中于中等技术附加值产品中,但出口总量最大的却是低技术附加值的农产品。东盟的农产品优势在高技术附加值类及中高技术附加值类。

(二)跨境贸易背景下中国与东盟农产品贸易结构的发展趋势

从双边贸易结构来看,中国对于东盟国家的出口仍然以低技术附加值农产品为主,而东盟各国主要是以高技术附加值的农产品为主。该种结构存在的原因在于双方市场需求及该国家及组织的农产品优势所决定,短期内不会出现剧烈的变化。

从双边贸易长期发展来看,双方农产品贸易结构及产品品类不会出现大幅度变化,即中国以低技术附加值农产品为主,不断提升中等技术附加值农产品的比重。东盟仍然以高技术附加值农产品为主,继续保持整体结构稳定。从市场供需平稳视角来看,中国对东盟输出的农产品并不符合主体需求,反而东盟需要最大的谷物及饼粕,则出口数量相对较少。说明中国对东盟的农产品出口没有按照市场规律运行,不是以满足市场供需关系为基础。部分卖家认为,中国农业资源转移及产品调整,是着眼全球及国内市场的,而不是单纯针对东盟市场,但可能会对中国对东盟出口潜力造成影响,部分专业人士对于双方农产品贸易持悲观态度。

结论与建议

(一)结论

第一,随着中国-东盟自贸区(CAFTA)的成立,中国-东盟贸易规模将持续上升,东盟对中国的出口始终保持较为稳定的状态,而中国对东盟的出口结构则需要进行相应的调整,以便于使其能够符合市场运行规律。中国对东盟农产品出口市场主要集中在马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南等国家,中国大型的农产品龙头企业大多集中于东部、中部地区,这些企业由于对东盟缺乏充足的了解使得双边合作难以推进,因此拓宽合作渠道是发展中国与东盟农产品贸易关系的重中之重,此外,中国与东盟的农产品贸易有较大的互补性,双方互有优势的农产品种类占绝大多数,从而发展中国与东盟的双边农产品贸易对于双方来说都是有利的,中国与东盟农产品贸易有较大潜力。

第二,东盟国家对中国的出口比较优势较为显著,而中国针对东盟国家的出口优势则相对较低。一方面,中国主要位于亚热带区域,对于热带农业资源优势突出的东盟国家来说其热带产品对于中国有着较强的吸引力,特色农产品对中国出口优势较为明显。中国有着广阔的热带农产品消费市场,而东盟热带国家有发展早熟品种的优势,因此,中国与东盟在热带生产领域有较强的互补性。另一方面,中国对东盟农产品出口种类主要集中在食品和活动物这两大类,其比重大约在70%以上,并且由于需求、供给、汇率、竞争性与互补性等问题导致中国对东盟农产品贸易逆差逐年加大,在与马来西亚、印度尼西亚和泰国的农产品贸易中尤其明显,中国出口的农产品多是劳动密集型产品,而进口的主要为土地密集型农产品,只有扩大农产品出口结构,提高农产品加工技术,才能更好提高中国与东盟的农产品贸易效率与贸易潜力。

第三,中国农产品优势集中于中等技术附加值品类,但出口的却是低技术附加值的农产品。中国与东盟相比,在现代化机械、水利设施、選种育苗等方面有着更为丰富的生产经验以及更为先进的生产技术,在农产品中等技术附加值类产品贸易中占有相当大的优势,但是由于农业贸易国际市场的竞争较为激烈,双边农业贸易合作结构不均衡,贸易壁垒较为严重,导致农产品贸易波动较大,出口以低技术附加值的农产品为主。

第四,东盟与中国出口农产品结构呈反向变化,即中国呈现集聚化,东盟趋向多元化。中国与东盟农产品贸易存在一定的竞争性、互补性,东盟成员国的农产品的热带特色突出,椰子、荔枝、榴莲、山竹等热带水果上具有较大的市场,依托于热带水果产品,需要中国的热带水果优良品种的培育技术等来提高其农产品附加值,进而扩大农产品出口种类,向多元化发展。中国主要依靠丰富的人口劳动力与自然资源来促进农业的发展与贸易,较东盟国家有技术优势,因此通过对农产品深加工提高附加值的方式来促进出口,由于特色农产品深加工技术日趋成熟,因此中国农产品出口也日渐呈现聚集化的发展趋势,集中于动植物油脂及其分解产品、坚果加工等领域。

(二)建议

一是提高农产品的技术附加值,改善农产品竞争力。首先,技术附加值低的农产品能够体现当地农村的丰裕特征,但必须要不断加强转化,以便于使其能够转化为附加值较高的农产品。该种发展趋势要求中国必须加快农业现代化发展进程,不断提升科技创新及转化水平,提高各项产品升级换代能力,以便提升农产品的竞争力与质量。其次,中国加强标准化、规范化生产建设,并提升农业基础设施建设水平。确保农产品不仅要符合其自身的生长规律及特征,还要不断满足市场周期性的需求。农产品在标准化生产中,要加强其保鲜、仓储技术的创新与研究,不断提升农产品产销平台对接能力。

二是建立健全农产品贸易的营销战略体系。可通过以下方面建立,第一,实施品牌战略。国家要对农产品品牌进行设计与引导,将产品附加值高、技术指标优、安全特征好的产品列入到战略规划体系,从而不断提升某一领域的品牌效应,不断提升区域农产品种植影响力。第二,加强农业品牌保护。充分借鉴其它国家及地区的品牌培养及保护策略,建立相对完备的品牌保护机制,加大品牌产权的保护力度,对于出现各种损害品牌权益的行为进行坚决的打击。第三,建立品牌标准。中国在进行品牌建设时,必须要充分借鉴国际标准,确保评价体系能够与国际接轨,从而培育一大批具有“龙头作用”的示范型企业。

三是发展农产品跨境电商。农产品跨境电商有助于农产品引进来与走出去,对释放东盟各国巨大的农产品市场需求,加快推进“一带一路”沿线国家农产品贸易及时互通互惠互利有着重要意义。因此,首先,构建农产品电子商务F2B模式,该模式可以有效弥补农户分散、种植规模小、农产品市场供给有限和效率低下等方面存在的差异,控制农产品对外交易成本,增强中国农产品的市场竞争优势,有利于国内农产品出口东盟市场贸易额的快速增长。其次,加强技术移动化建设并实施移动端跨境电商模式。全面推动“大数据”体系建设,开发跨境贸易APP,实现双边贸易数据对接,从而缩短农产品途中运输的时间,增强农产品的综合效益。最后还可建立海外仓并完善跨境物流体系发展。

参考文献:

1.王纪元,肖海峰.基于“一带一路”视角的中国与东盟农产品贸易特征变化研究[J].华南理大学学报(社会科学版),2018,20(2)

2.侯敬媛. “一带一路”背景下我国农产品跨境贸易模式转变分析[J].商业经济研究,2018(9)

3.宣善文.基于RCA和TC指数分析的中国-东盟农产品贸易研究[J].商业经济研究,2015(35)

4.殷磊磊,朱晶,李天祥.我国与东盟农产品贸易成本研究[J].经济研究参考,2018(2)