分裂、反噬与迷失:“玩乐劳动”视角下青年社交媒介使用异化

2019-05-24胡冰

胡冰

摘 要:处在经济变革与社会转型、文化变迁与技术发展等多维语境中的青少年社交媒体使用,呈现出典型的“玩乐劳动”与异化的新特征。具体表现为:劳动动机的分裂式异化、劳动产品的反噬性异化和劳动者社交与身份认同异化。玩乐劳动异化不仅是造成青年网络成瘾、网络犯罪、社会舆论与风气低下等社会问题的深层原因,同时,异化带来的青年主体意识沦丧、精神价值与理性交往的社会整体性缺失,将对青年个体身份认同、民族文化自信与自强心的建构造成无法预估的阻滞效应。由此,着力培养青年社交媒体使用的媒介素养,提高并强化青年自我反思意识与能力、借助法律、法规厘清产业发展与网民之间的权责与社会伦理问题、通过媒体与社会共同建构并传播真正主流的青年文化价值观、历史观与青少年文化体系是有效防治青年社交媒体使用焦虑与异化、促进青少年身心健康,提升其自我与民族与身份认同能力,增强社会凝聚力、长远推动我国文化振兴事业繁荣与发展的重要路径。

关键词:社交媒体;玩乐劳动;异化

中图分类号:C913.5文献标识码:A

文章编号:1006-1398(2019)02-0126-10

一 数字劳动、玩乐劳动与异化

在传统资本主义政治经济理论中,玩乐与快感必须被限制,且应该被归属于罪过,以防止人们“非理性”的将注意力从生产劳动的中心转移开来。由此,玩乐与性欲也成为对抗资本主义制度的重要的革命性力量。

[美]马尔库塞:《理性与革命——黑格尔和社会理论的兴起》,程志民等译,重庆:重庆出版社,1993年,第216页。随着数字媒介技术在社会生活中的不断渗透,现实与虚拟、劳动与娱乐的时空边界不断模糊并消弥。一种兼具劳动与玩乐性质的经济与文化形态:“玩乐劳动”迅速活跃于公众视野,并成为数字人类学、媒介政治经济学、文化研究近期关注的焦点问题之一。

(一)从普通劳动到数字劳动

在马克思主义理论体系中,资本主义语境下的劳动不仅是人类有意识地制造使用价值的生命活动,是区别于其他生物的本质功能,同时,劳动还反映了商品经济的一般规律,剩余价值理论则揭示了资本积累与增值的重要机制,资本主义语境下的劳动常表现为一种强制性、社会结构的奴役性行为。吴鼎铭:《网络“受众”的劳工化:传播政治经济学视角下网络“受众”的产业地位研究》,《国际新闻界》2017年第6期,第124—137页。数字媒介时代以来,信息技术、全球生产系统与知识生产体系共同催生了一种新的劳动形态:“数字劳动”。克里斯蒂安·福克斯(Christian Fuchs)从政治经济学视角界定了数字劳动的定义,他将消费知识文化转化成的生产性活动称为数字劳动,并指出数字劳动是包括硬件生產、信息生产、软件生产的生产性劳动,是关于文化系统中文化产业劳动的子系统,涉及到体力生产和生产性消费的文化劳动。Christian F.“Digital Labour and Karl Marx”,London:Routledge,2014:22.蒂兹纳·特拉诺瓦( Tiziana Terranova) 则从意大利自治主义马克思主义的“非物质劳动”概念出发,用非物质劳动概念来解读数字劳动,他指出数字劳动是免费劳动的一种表现形式,互联网用户这种被愉快接纳同时又被无情剥削的无酬的“数字劳动”(digital labour)现象具体包括: 互联网浏览网页、自由聊天、回复评论、写博客 、建网站 、改造软件包、阅读和参与邮件列表、 建构虚拟空间等。Tiziana Terranova.“Free Labour: Producing Culture for the Digital Ecomomy”,“Social Text”,2000,(2):33-58.特雷博·肖尔茨(Trebor Scholz)则认为数字劳动是个体消耗在社交网络上的创造性工作,是一种自由免费的劳动形态。Lynette Kvasny.“ Digital Labour: The Internet as Playground and Factory ”,“ New Technology,Work and Employment”,2013,(3):98.

数字劳动概念提出后,得到了学者们的热切关注和讨论,研究围绕媒介内容、受众和劳动的商品化,传播时空的变化以及阶级、社会运动、霸权等不同维度深入展开。其中,特雷博·肖尔茨在《数字劳动: 作为操场和工厂的互联网》中,批判性地分析并考察了数字经济视阈下社会职业、剥削和劳动的新形式。文森特·莫斯可 (Vincent Mosco) 和凯瑟琳·麦克切尔 (Catherine Mckercher) 则通过案例研究分析了传播从业者劳动的商品化和媒介产业商业化过程。Jeremy Aroles.Book review:Trebor Scholz(ed.) “Digital Labour: The Internet as Playgroud and Factory”,“Work Employment Society”,2014,(28): 144.除此之外,自2010年前后各地兴起的,诸如“数字劳动者: 工人、作者、农民”(2009年10 月,加拿大安大略)、“数字劳动: 血汗工厂、罢工纠察线、路障”(2014年11月,美国纽约)等学术会议的相继举办也将“数字劳动”研究推向了高潮。国际研究日渐深入的同时也带动了国内学者对“数字劳动”研究的广泛关注。周延云、闫秀荣、燕连福、谢芳芳等人对国外研究进行了译介,孔令全、黄再胜:《国内外数字劳动研究 ——一个基于马克思主义劳动价值论视角的文献综述》,《广东行政学院学报》2017年第10期,第73—74页。曹晋、邱林川、冯建三也借助案例分析方法对数字劳动理论进行了深入浅出的解析,吴鼎铭、石义彬、熊节等人则对大数据及网络产业模式中的商业增值模式、数字劳动与剥削现象进行了批判性反思。总体来说,数字劳动是以马克思劳动价值论为基石、结合了后福特主义及意大利自治主义的马克思主义的理论传统,遵循时代发展特征而延伸出的新理论概念,它体现了从资本工业化时代到数字媒介时期劳动形式与内涵的演进与变迁,同时也是对传统劳动价值论的批判性继承与创造性发展。当前,国内数字劳动研究仍处在起步阶段。

(二)玩乐劳动与异化

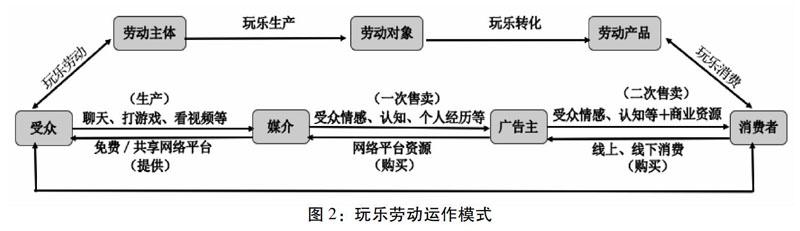

作为数字劳动的形式之一,玩乐劳动在商业与数字浪潮共同浇筑的当代社会与文化结构中占据着重要的位置及影响力,从而成为马克思主义劳动价值论及当代文化研究共同关注的重要议题与发展趋向。玩乐劳动主要指用户为了获取乐趣在网络上进行的一系列娱乐性活动,如闲聊、网络游戏和影视观赏,这些活动同时也为媒介公司生产了大量商业数据和资源。泰博·肖尔形象地指出,互联网上的“玩”和“劳动”紧密相连,数字劳动即是游乐场又是工厂,从而产生了“玩乐劳动”现象。在2014年3C关于数字劳动研究的特刊中,玩乐劳动与无酬劳动、受众劳动一起被归类为互联网行业专业工人的数字劳动形式。 Marisol Sandoval and Christian Fuchs.“Introduction: Philosophers of the World Unite! Theorising Digital Labour and Virtual Work—Definitions,Dimensions,and Forms”,“Triple C”,2014,(2):467. 阿威德.伦德(Aewid Lund)通过考察劳动和游戏的关系,建构了游戏、工作、赌博和劳动概念的分类学,并对玩乐劳动进行了解释和批判。 Arwid Lund.“Playing,Gaming,Working and Labouring: Framing the Concepts and Relations”, “Communication,capitalism&critique”,2014,(2):87.蒂兹纳·特拉诺瓦则认为,包括“玩乐劳动”(playbour/play labour)、“消费性工作”(consumption work)、“产用劳动”(produser:producer and user)、“非物质劳动2.0”(immaterial labour2.0)等在内的数字劳动形式应属于免费劳动范畴。库克里奇(Julian Kücklich)则通过对网络玩家(网络玩工)的游戏行为进行解析后发现,玩家在获取游戏乐趣的同时为游戏公司生产了大量剩余价值和巨大利润空间。 Julian Kücklich.“Precarious Playbour: Modders and the Digital Games Industry”,“Fibreculture”,2005,(5):33.根据达拉斯.斯迈斯(Dallas Walker Smythe)的“受众商品论”可知,商业大众媒体的主要产品为受众力(audience power)。而传统的媒介产品二次售卖理论则进一步提出,媒介產品的传播与消费过程是媒介单位先将媒介产品卖给信息受众,然后再将消费者的注意力资源卖给广告主的过程(如图1):

而关于社交媒体时代玩乐劳动的运作模式,学者们普遍认为,玩乐劳动隶属于数字劳动范畴,它建立在以数字技术为支撑的互联网平台之上,劳动主体是互联网用户,劳动对象是主体的情感、认知、经历等,劳动产品是主体在互联网上生成的内容。谢芳芳、燕连福:《“数字劳动”内涵探析——基于与受众劳动、非物质劳动、物质劳动的关系》,《学与研究》2017年第12期,第84—85页。由此可知,数字传播时代玩乐劳动的运作模式为:媒介单位通过为受众提供“免费”/共享式网络平台,激发受众通过玩乐行为(聊天、打游戏、看视频等)为媒介生产具备“注意力经济”或“影响力经济”特征的劳动产品(受众情感、认知、偏好、经历等)并售卖给广告主,随后,广告主进一步将劳动产品与商业资源相整合,以商品形式二次售卖给受众(如图2):

由图可知,社交媒体上的玩乐劳动行为与传统媒介产品存在显著的差异。首先,劳动者身份多元化、隐匿化。玩乐劳动模式下,玩乐即是生产性的也是消费性的,媒介单位不再作为媒介产品的生产者,而网民作为媒介信息接收者、媒介产品生产者/玩乐劳动者(网络玩工)、消费者的三重身份合为一体,受众看似是在自发的玩乐中享受乐趣,但实际上却被作为数字产业增值模式中的重要元素吸纳进商业资本增值的设计与运作之中,其作为无酬数字劳工的本质被隐匿。其次,劳动产品情感化。传统雇佣劳动产品形式主要以物质形式为主,而玩乐劳动产品则通常以劳动者/消费者的个人品味、经历、兴趣为内容,这也成为玩乐劳动无酬化的重要原因。第三,劳动方式常态化。在传统的雇佣劳动中,劳动与休憩是分离的,而互联网情境中的玩乐劳动在时间、空间、内容、方式上消除了玩乐与劳动的意义边界,并且呈现出产品生产、转化、消费行为一体化特征,这构成了玩乐劳动普遍化与常态化的新特征。

马克思曾在《1844年经济学哲学手稿》中对私有制条件下所发生的“异化”现象进行了系统的分析与总结。他指出,“异化” (alienation)意指人的物质与精神生产及其产品变成异己或与人对立的力量反过来统治人的社会现象。异化将造成:(1)劳动者同自己的劳动产品相异化;(2)劳动者同自己的劳动活动相异化;(3)人同自己的类本质相异化;(4)人同人相异化四种异化劳动形式。马克思:《1844 年经济学哲学手稿》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,北京: 人民出版社,1979年,第42—57页。马克思的异化理论描述了现代社会中无产者的存在状况,揭示了工人被剥削、被统治的地位。后工业时代以来,法兰克福学派通过研究文化工业与大众传播媒介对主体意识形态的异化作用,推进了异化理论的发展。马尔库塞在《单向度的人》中指出,工业社会艺术的大众化和商业化使之成为压抑性社会的工具,从而导致人和文化的单向度发展。而后,哈贝马斯“被视为意识形态的科技”观点则进一步指出,“我们自己创造出的物和环境在多大程度上变成了我们的主人,这是马克思所未能预见到的”谢意纯:《哈贝马斯对于作为意识形态的科技的批判》,《青年与社会(上)》2015年第1期,第354—354页。卢卡奇提出的“物化”和“物化意识”现象,则在异化理论基础上强调了资本主义社会中的商品,已经逐步以一种高居于整个社会之上的统治力量,渗透进社会和个人生活、以及经济、社会和意识形态的方方面面。

虽然时代在更迭,但异化劳动理论在当代的理论价值与生命力依然鲜活。针对数字媒介以来,人们在不分昼夜的网络冲浪,各类网络游戏、社区、聊天、视频中无法自拔的各类情形,尤其随着网络及社交媒体在青年群体中的不断渗透(Becker 2000;Mythily et al.2008;Valkenburg and Peter 2007),VivienS Huan,Rebecca P Ang,StefanieChye.“Loneliness and Shyness in Adolescent Problematic Internet Users: The Role of Social Anxiety”,“Child & Youth Care Forum”,2014,43(5):539-551.异化劳动理论、数字及玩乐劳动的结合研究更焕发出新的理论研究价值和实践意义。在以往青年社交媒体使用心理及行为的研究中,学者多从技术—社会视角讨论社交媒体使用对青年心理、学习成绩、生理、社会行为等多层面带来的复杂影响 (Douglas et al,2008;Pratarelli et al,1999)、(Beard and Wolf,2001;Davis,2001; Morahan-Martin and Schumacher,2000;Young,1998), Vivien S Huan, Rebecca P Ang, Stefanie Chye.“Loneliness and Shyness in Adolescent Problematic Internet Users: The Role of Social Anxiety”,“Child & Youth Care Forum”,2014,43(5):539-551.少數国外学者不同程度提及了社交媒体使用过程中出现的数字劳工和电子异化现象(Fisher, Eran,2012)、(Krüger, Steffen,Johanssen, Jacob,2014),Steffen Krüger,Jacob Johanssen. Alienation and Digital Labour—A Depth-Hermeneutic Inquiry into Online Commodification and the Unconscious. Journal of the American College of Surgeons,2014,43(5):478–479.还有学者从异化理论和福柯权力观出发,通过对比工业技术背景下“机器设计”和数字技术环境中的“数字文化设计”差异,反思了数字文化中的异化现象(Katarina Giritli Nygren ,Katarina L Gidlund,2012)。但是,就目前研究现状来看,依然存在着以下两方面问题:1.现有研究过多聚焦于数字劳动的经济向度而忽视了对社会结构与文化向度的关照,尚未有研究从数字与玩乐劳动视角剖析当代青年社交媒体使用的特点及成因。2.对于符合中国国情的数字与玩乐劳动现象的独立研究相对匮乏。在我国,社交媒体已成为影响青少年学习、生活与社会化历程的重要要素,那么,我国青少年在社交媒体使用过程中是否也存在着玩乐劳动及异化的现象?它与传统异化现象有哪些不同?在我国当代的社会语境中它将带来哪些影响?这成为本研究关注的重点问题。

二 研究方法

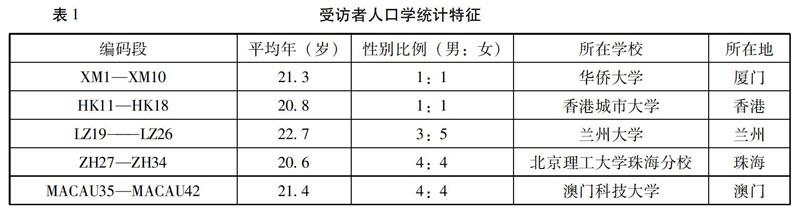

研究主要采用深度访谈法围绕大学生社交媒体使用的基本方式(包括使用时间、频率、场合、身体姿态等)、内容(包括浏览、转贴、游戏、点赞、表情包等)、使用态度与行为特征为主题展开研究。根据Jaber F. Gubrium 关于线性主题( Liner-Topic) 对深度访谈的样本数建议,Jaber F Gubrium,James A. Holstein“Handbook of Interview Research: Context & method”,London: Sage publications.2001,13-26.研究确定了来自福建省厦门市、广东省珠海市、甘肃省兰州市、香港、澳门共五所大学的42名在校大学生作为研究对象。访谈在2017年1-5月实施,主要采用面对面与电话访谈相结合的方式进行,个案访谈时间为60—90分钟,全程录音并作详细记录以便于回访及核查。访谈以半结构式方式围绕研究主题展开,以“渐进式聚焦法”从一般性问题入手,逐渐深入对聚焦问题的考察。研究试图通过深度访谈法激发并了解研究对象内心深处的心理感知与所思所想,深入挖掘其社交媒体使用特点与青年媒介文化间的建构关系及其文化形态特征与社会影响。由于社交媒体使用问题不同程度涉及个人隐私,深度访谈法有助于取得被访者的支持和信任,获得可靠的一手资料。另外,由于社交媒体心理与行为研究尚未有成熟完善的测量问卷,深度访谈法符合本研究作为探索性研究的基本要求。下表列出了受访者的人口统计学特征,出于受访者匿名的需要,数据分析采取了匿名的方式。

三 研究结果

研究表明,青年在社交媒体使用的过程中,存在着显著的玩乐劳动与异化现象,并且在劳动者的劳动动机、劳动产品与人际关系及自我身份认同三个方面存在明显的异化特征。

1.玩乐劳动动机的分裂式异化

马克思异化理论认为,人类之所以劳动,其第一目的始终是为了从其产物中获得某种满足。20世纪70年代,媒介研究的“使用与满足”理论也曾把受众看作是有着特定“需求”的个人,个体通过媒介接触活动便能够获得需求的有效满足。但本研究却表明,当代大学生的社交媒体使用心理与行为逐渐演化为一种无意识的、强迫性的玩乐劳动形态,在无法戒断的玩乐过程中他们并不能获得心理安慰与使用满足,反而呈现出更加空虚、焦虑的异化现象。

Box1:

起床、吃饭、蹲马桶、睡前或者做事情中途就会玩手机,也不知道要看什么,但不看好像会错过什么,越无聊刷的就越多,不刷总觉得手痒痒的。(陈,男,25岁,硕士,澳门)

在宿舍、课室、饭堂、家裡、搭交通工具时都会用啊!学习累了就玩手机,然后再在网上看新闻、学习。好像分不清学习还是在玩,感觉所有的时间都和手机在一起,毕竟它跟我的生活融为一体了……(庄,女,23岁,本科,香港)

无聊就刷手机,看看帖子,小视频,看看有没有人评论点赞,时间不知不觉就过去了,不过每次看完还是空虚无聊,好像也没学到什么。(梁,女,21岁,本科,兰州)

根据凯度2017年调查数据显示,微博在18—25岁的青年群体中覆盖率达45.9%,较2016年提升13.7%;QQ在年轻网民中覆盖率达到41.7%,较上一年基本持平,而微信在青年人群中覆盖率最高,达到86.6%,且活跃度为三者最高,到达52.7%。 《2017凯度中国社交媒体影响报告》,搜狐网,https://www.sohu.com/a/12,2018年6月5日。然而,在惊人的覆盖率与活跃度背后,在生怕“会错过些什么”、不刷手机就“空虚无聊”和需要被“关注”、被“点赞”的字里行间,折射的却是当代青少年群体对安全需求、爱和归属感、尊重和自我实现的深度渴求。数字媒体时代,媒介的便携性、碎片化以一种种跳跃、分散、中断、瞬息万变的信息方式呈现,它与泛娱乐化的文化情境一起共同塑就青年随进随出、匆匆而过且不再受限于某种共享时间,也不再被“在场性”所束缚的生活方式与泛娱乐意识,曹家荣、黄厚链:《流动的手机:液态现代性脉络下的速度、时空与公私领域》,台北: E世代重要议题—人文社会面向研讨会论文,2011年5月。这种消弥了劳动与娱乐、工作与生活、家庭与社会、甚至时间与空间之间界限的媒介使用方式看似充满了个性与自由,但其实质却正如达拉斯·斯迈斯的“受众商品论”所述,受众在观看电视的时候其实既是在从事受众注意力生产的劳动活动,而玩游戏、聊天等媒介娱乐行为所耗费的休闲时间在社会整体经济结构中其实也是劳动时间。Eran Fisher在分析Facebook中的电子异化与数字劳工现象时也指出,SNS网站的政治经济学既是建立在剥削和异化之间的辩证联系基础之上的强化性剥削行为。 Eran Fisher.“How Less Alienation Creates More Exploitation? Audience Labour on Social Network Sites”,“TripleC”,2012,10(2): 171-183.也就是说,当代青少年无意识又无休止网上玩乐活动,当以群体形式被放置在社会经济结构的整体语境中时,玩乐便呈现出了劳动的经济增值属性,而青年的玩乐者的身份也转化为“网络玩工”,网络玩乐变为典型的数字劳动行为。可是,青年们夜以继日的流量和数据生产,只为媒介与广告主生产了更多的产业增值、盈利的可能性,其自身不仅不能得到任何经济回报,其获得爱与关怀的使用动机也在循环往复的玩乐劳动中呈现出“使用——不满足”的分裂式异化特征。更令人担忧,由社交媒体使用不当引发的青年网络成瘾、焦虑、抑郁、舆论与网络犯罪等现象的逐年攀升,揭露了青年玩乐劳动终究不能使劳动者感到幸福,而是感到不幸的社会现实。由此,玩乐成为一种异己的力量反过来让劳动者感到割裂、空虚、孤独和焦虑。但与西方马克思主义不同的是,玩乐不再是与劳动相对立的革命性力量,当它被商品化、劳动化资源整合之后,其便成为更具隐匿性、无酬性和无法戒断性的劳动形态。同时,玩乐劳动主体在强制劳动停止时并未主动逃离,青年们沉迷在“使用——不满足”的玩乐劳动中不断轮回,日趋空虚、焦虑却无法抽身。

2.玩乐劳动产品的反噬性异化

马克思异化劳动理论认为,在资本主义社会,“劳动所生产的对象,即劳动的产品,作为一种异己的存在物,不依赖于生产者的力量并同劳动相对立”卡尔·马克思《1844 年经济学哲学手稿》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,北京: 人民出版社,1979年,第42—57页。数字媒介时代以来,大量经过“美化”的自拍图片、各种网络表情、语言符号等数字劳动产品已经建构出了一个庞大的虛拟景观世界,而这些近乎全球通用的媒介产品已失去了其工具性质,它们逐渐成为影响、控制甚至反噬人们语言、想象力及自主意识的主体。这种现象正是外在于主体性、反过来统治、压迫主体的数字异化现象,它成为造成青年社交媒体使用焦虑的重要因素。

box2:

必须仰拍45度才行啊!虽然大家都知道是“照骗”,但是还是觉得必须修过才能发,感觉会比较有自信,比较开心。(张,男,23岁,硕士,珠海)

我很反感不拍照就不吃饭的,感觉很无聊,不过要是自己出去旅游,感觉唯一乐趣就是拍照发圈了,可能有点虚荣吧,不过就是想鉴证一下,有时候连景点叫啥都忘记了……(钱,女,20岁,本科,厦门)

我常用的(网络语言)很多啊,比如“我们走皮皮虾”、“蓝瘦香菇”还有“666”……大家都在用了,不用好像有种脱离组织的感觉……(柳,男,22岁,本科,珠海)

“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你”是卞之琳《断章》中的著名诗句,从拉康的“镜像理论”出发,无论是观看风景,还是作为风景的一部分被凝视,人的主体性身份与自我认同都是清晰的。调查发现,进入社交媒体时代以来,大学生们“不拍照就吃不下饭,不发圈就感受不到旅行的意义”, 没有经过处理和美化的真实图片被认为是丑陋的、“不能见人的”(王,19岁,女,本科,兰州),以及不使用、更新慢或看不懂表情包和网络语言则被认为是“落伍的、不合群”的(Cindy ,21岁,女 ,本科,香港)观念已成为青年的一种心照不宣的集体共识。可以说,当代青年不仅需要依靠异常同步与一致的网络语言、表情包、精修的照片来传达思想、互动交际,甚至需要依托这些虚拟符号所承载的“语言共识”“美的共识”“文化与情感共识”来证明主体存在的意义和价值,这状态正如克里斯托弗·拉什(Christopher Lasch)所述,“他却要依靠别人才能感到自尊。离开了对他崇拜得五体投地的观众,他就活不下去。或者只有当他依附于那些出类拔萃、声名显赫、具有领袖才华的人物时,他才能克服这种不安全感”。[美]克里斯托弗·拉什:《自恋主义文化》,陈红雯、吕明译,上海: 上海译文出版社,2013年,第21页。究其原因,它与媒介技术发展的优越性并行而来的、技术对社会结构与文化带来的复杂影响不无关系。

随着人工智能、塞博格(cyborg)等媒介与文化产品的大热,“后人类”(post human)概念逐渐进入生活视野。随着人们对新技术形式的依赖、整合程度的不断加深,人的主体性地位,乃至“人”的元概念也在不断受到挑战和革新。文化研究学者弗拉瑟(Vilém flusser)甚至提出,人已成为了帮助工具实现其功能的客体,而设备则使人类机器化。[巴西]威廉·弗拉瑟《摄影的哲学思考》,李文吉译,台北:远流出版公司,1994年,第134页。由此,自文艺复兴以来,做为“万物灵长”的“人”的自然属性与社会属性及其主体性地位,已然随着技术的不断发展而被解构和异化。由此,青年们在社交媒体上的通过玩乐劳动创造出的网络语言、表情包等劳动产品,这些本来用做传情达意、建构青年文化的符号与工具,却反过来成了规训、同化甚至反噬青年个体语言方式、审美标准乃至思维能力的异己力量。后现代主义的技术异化观将这种现象解释为,人类现代科学思维使人类丧失了人性价值,从而带来了严重的社会及心理后果,最终导致精神上的肢解与分裂,而这种被异化的主体性被麦克卢汉称为“一种拼死的、自杀性的自我截除”[加]马歇尔·麦克卢汉:《理解媒介—论人的延伸》,何道宽译,北京:商务印书馆,2000年,第233—247页。后人类时代,玩乐劳动者与数字劳动产品之间的异化现象已逐步从资本主义语境中,传统的均质对抗转变为“劳动产品”对“劳动者”本质属性的反噬、异化与解构,这种经由媒介技术与社会文化剧变带来的矛盾,是造成青年社交媒体使用焦虑心理与行为的深层原因。

3.玩乐劳动社交与身份认同的迷失与异化

马克思异化劳动理论认为,人与人关系的异化是劳动者同劳动产品、劳动本身和人的类本质相异化的必然结果, 因为“人同自身的关系只有通过他同他人的关系,才成为对他说来是对象性的、现实的关系”。罗骞:《异化劳动:现代性状况与现代性批判——<1844年经济学哲学手稿>解读》,《学习与探索》2012年第1期,第34—38页。研究表明,大学生在社交媒体上的玩乐劳动行为一定程度上成为引发青年人际交往、生活方式与身份认同焦虑及异化的重要原因。

Box3:

刷朋友圈的时候,看到人家的工作天高海阔,每天见不同的人、做的事情很丰富很满足,就觉得自己上学很无聊,和感情失意加起来简直就是双重打击!但看见别人都点赞或者评论还很长,好像自己不点怪怪的,就跟着点,其实心理蛮不爽!(林,女,24岁,硕士,厦门)

我从来都是看过了可能记在心里,但是不会去转发或评论说出自己的看法,一部分是因为我不擅长表达,主要是害怕说错话,怕有舆论的压力。(陈,女,24岁,本科,珠海)

看到别人各种秀会觉得有点失落,觉得自己好像过得没那么好,不过 depends on如果关系越近,比较的心会更多。晒奢侈生活(我)会有点酸溜溜,如果是圈子里的同学同门,發现他们取得很多成就,会有郁闷和自信心受挫,或者有点frustration。(Kelly,女23岁,硕士,香港)

网络点赞起源于各大社交网络或社区的“Like”功能,表示对某个内容的赞同、喜欢和支持。研究表明,首先,大学生在社交媒体上的被点赞需求与点赞动机已发生明显的意义不对等现象。如被访者所述:“希望大家给我点赞,看到很多个赞会有被关心的感觉”(黄,19岁,女,本科,兰州),大学生们普遍渴望通过社交媒体上的被点赞行为来获得关注和肯定。而与“喜爱、赞同”的符号本意不同,大部分青年点赞动机为礼仪性点赞、损友模式点赞、习惯性点赞(刷存在感)、甚至迫于群体及压力对自己并不赞的信息被迫点赞。这些“异形赞”折射出了大学生在社交媒体“非语言驾驭机制”下扭曲的话语方式,它促使青年违背自己的意志而与社会意志(包括人群意志、集体意志、他人意志)表现出虚假的“意见一致”与“伪交往”现象。但这种复杂的社会心理机制在千篇一律的赞符号和表情包的掩盖下却无从辨识。同时,对于他人“秀”行为的“酸溜溜”及挫败心理则说明,当代青年极易被社交媒体所建构出的“虚拟社会”与商业文化打造的“幸福生活”幻象所干扰和影响,从而迷失在错误的人际交往模式与价值观念中。

再次,从社交媒体对青年心理影响趋势来看,如被访者(方,男,19岁,本科,兰州)所述“不知道说什么”“觉得一切索然无味”的缄默趋势令人忧虑。哈贝马斯的交往异化论曾将交往关系的异化归结为技术对人性的压抑,陈嬿如则在《心传:传播学理论的新探索》中提出,大众文化与新传播技术的结合将致使青年由最初对话语权的假想式及民主自由(liberty)进而转变为狂欢与放纵(license),最后转化为对社会的漠然(lost)、无感和缄默的状态。陈嬿如:《心传:传播学理论的新探索》,厦门:厦门大学出版社,2010年,第113—127页。这种缄默不同于“讷于言而敏于行”、不同于“雄辩是银,沉默是金”、更不同于“缄默就是最严厉的批评”,它是数字化时代青少年社会交往异化与焦虑现象形成的一种静默、隐藏的文本,是当代青年对于无法掌控的人际关系及自我身份认同缺失的一种迷失和麻木,这种无力感在技术更迭与社会变革加剧的当代社会显得尤为凸显,同时它也是造成青年一代文化精神薄弱、民族文化自信与自强心理缺失的重要社会根源。

四 结论与建议

(一)数字媒介时代青年玩乐劳动异化的新表征

马克思异化劳动理论是马克思以劳动价值论为基础,对资本主义社会经济资本剥削本质的深刻披露和揭示。传统资本主义政治经济理论中玩乐与性欲是对抗资本主义的重要革命性力量,而在数字媒介时代,玩乐则被权力场域商品化并且劳动化,呈现在我国社会文化背景下的青少年数字劳动行为,则以玩乐劳动的形式展现出了新的异化特征:

首先,劳动者主体性的进一步弱化与丧失。马克思异化劳动观认为,主体的劳动不是自愿劳动而是强制劳动,而在劳动过程中主体感到的不是幸福而是不幸,当主体在强制劳动停止时,主体存在主动逃离的意识与行为。而当代青年在社交媒体上的玩乐劳动看似自由,但却存在显著的强迫性与无意识性,青年们在即无法停止也无从逃离的玩乐过程中不仅不能获得心理安慰与使用满足,反而更加空虚、焦虑、无法抽身。

其次,劳动产品对劳动者异化的反噬性效应。在传统异化劳动体系中,劳动者与劳动产品之间的异化现象表现为“分裂为二”或“树立对立面的双重化过程”,其二者之间的关系依然是二元对立的均质化对抗。而在社交媒体情境中的玩乐劳动,不仅呈现出了“劳动产品”与“劳动者”之间异化,同时,劳动产品还具备反过来规训、同化,甚至吞噬、解构主体思维与行为能力的反噬性异化效应。

最后,主体对抗异化的缄默化趋势。传统异化观认为,异化现象同样存在于人与他人的交往关系之中。而只有在实践中主动扬弃异化来恢复人的自由、自觉的活动才能改变这种状况。但研究却发现,我国青年在社交媒体使用的过程中,不仅存在“伪交往”和“价值观迷失”与“自我认同缺失”的异化行为,同时,年轻人对异化现象的解读与回应逐渐呈现出一种日趋“缄默化”的趋势,这成为当代青少年人际交往与生活方式异化的新表征。

(二)当前社会语境中数字劳动异化的结果、影响与建议

当前我国社会正处在技术高速更迭,社会与文化变迁加剧的非常时期,以平台经济模式为基础的数字传媒产业结合数字劳动行为整合了来自技术、资本、媒介、消费市场等多方资源,共同打造了当代数字经济的运营模式。从社会经济效益出发,一方面,它打破了资本对物质劳动形式的依赖和垄断,形成了非物质劳动价值创造的集体智库,带来了新型的产业模态和价值增值方式。另一方面,立足于社会文化视角,它对数字劳动的劳动主体成员:心智与社会经验尚未成熟的青少年而言,也带来了复杂深远的影响。首先,媒介平台经济模式使得数字劳动者在其中扮演的“数字玩工”的角色更加隐没化,无酬数字劳工虽然为资本的积累与增值提供了原动力,但青年爱与关怀等心理需求却在循环往复的玩乐劳动中求而不得。其次,商业化与娱乐化使得玩乐有利可图,致力于玩乐欲望生产的权力场域将青年的认知、情感、经历在潜移默化中商品化与劳动化, 这导致了青年主体意识的逐渐沦丧、精神价值与理性交往的社会整体性缺失。这不仅成为造成青年网络成瘾、网络犯罪、社会舆论与风气低下等社会问题的深层原因,同时,长远来看,独立自主、思辨笃行的青年精神进一步弱化与缺失,将对青年个体身份认同、民族文化自信与自强心的建构造成无法预估的阻滞效应。

马克思的异化劳动理论旨在批判资本主义社会中资本奴役劳动、物统治人等种种弊端,进而阐述扬弃异化和实现人的自由全面发展的未来社会理想。在技术与社会复杂变迁的当代中国社会,重思马克思异化劳动理论将为构建社会主义和谐社会,贯穿落实科学发展观,实现人的自由、全面发展带来新的启示和重要意义。党的十九大报告中也指出,“青年兴则国家兴,青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。”因此,实现中华民族伟大复兴的中国梦,无疑需要一代代青年的接力奋斗。针对于新时期出现的青少年社交媒体使用玩乐劳动与数字异化现象,本文认为应当着力于三个方面进行反思和提升。第一,“玩乐劳工”现象警示我们应当着力培养青年社交媒体使用的媒介素养,提高并强化青年自我反思意识与能力。这样一来,一方面,媒介使用素养的提高可促使青年有效识别玩乐中的诱导与欺骗行为,避免落入数字资本的商业陷阱之中, 使媒介技术真正成为服务主体的工具。另一方面,可以实现青年数字劳动行为的自主性,让劳动成为人的自愿行为,同时提升数字劳动的主观能动性和创造性,推动数字经济的发展。第二,应当意识到建構数字产业发展的经济效益与受众健康发展的社会效益二者之间均衡关系的必要性与紧迫性,应当从互联网产业运作的规章制度层面来厘清产业发展与网民之间的权责与社会伦理机制,切实落实科学发展观,坚持以人为本、强调人的主体性地位,对于一味迎合青少年参与感,社区感,游戏暴力本能与情感追求的企业或产业形态,予以严格的监督与管控,从而切实维护青少年身心健康,真正意义上实现人的全面发展。第三,应当通过媒体与社会有意识的、积极的、系统的建构并传播真正主流的青年文化价值观、历史观与青少年文化体系,建构青少年民族与自我身份认同意识与能力,从而增强社会凝聚力、长远推动我国文化振兴事业的繁荣与发展。