社会流动与居民收入分配公平满意度

2019-05-21孙敬水蔡培培

孙敬水, 蔡培培

(浙江工商大学 经济学院, 浙江 杭州 310018)

一、问题的提出

改革开放以来,我国经济持续增长,居民收入不断增加,与此同时,社会不平等问题与收入分配不公问题也日益凸显[1-2]。尽管我国社会不平等与收入分配不公问题比较突出,但社会依然保持和谐与稳定。在现实生活中,收入差距扩大是否引发社会不稳,在一定程度上取决于居民对收入分配是否公平的心理认知与主观判断,即收入分配公平满意度[3],取决于人们从一个社会经济地位向另一社会经济地位流动的空间与机会,即社会流动[4]。社会流动是指社会成员从一个社会经济地位向另一社会经济地位移动的过程,本质上是社会有价值资源的重新分配过程。无论是向上流动还是向下流动,代内流动还是代际流动,社会流动本身能够给流动者带来全新的体验和感受。社会流动一直被作为社会开放程度的指标和社会不平等的指示器[5],是改变个人生活机会的重要途径之一[6]。社会流动可以影响一个社会的公平和效率,对一国经济持续发展具有重要作用。社会流动对个人和政策制定者来说都是一个重要的社会目标,它会影响人们对其他社会目标的态度,比如平等和经济增长[7-8],一个社会只有维持较高的社会流动率,才能实现社会资源配置的合理性,实现收入分配公平,提高居民收入分配公平满意度。深入探讨社会流动(户籍流动、收入流动、教育流动、职业与职务流动)与居民收入分配公平满意度之间的关系,对于政府制定科学有效的收入分配政策,促进社会向上有序流动,缩小收入分配不平等,提高分配公平满意度具有重要的理论与现实意义。

二、文献综述与研究假设

收入分配公平满意度是指居民对收入分配是否公平的心理认知与主观评价[9]。根据社会流动的具体范畴,理论界对户籍流动、收入流动、教育流动、职业流动与收入分配公平满意度之间的关系进行了有益探讨,但其观点存在一定的差异。

(一)户籍流动与收入分配公平满意度

户籍流动是指居民户籍从农业户口向非农业户口转变的过程(在我国很少出现反向流动的情况),主要分为代内户籍流动与代际户籍流动。在我国城乡分割的制度下,城镇居民、农村居民和流动人口形成特定的社会群体,对社会经济地位和收入分配公平有不同的认知[10]。有学者认为,相对于农业户口,获得城镇户口的居民享有更多的机会,获得更高的职业地位和经济地位,因此经历户籍流动的居民具有更强的分配公平感[11]。而有学者却得出了不同的结论,认为户籍流动对人们的分配公平感起到反向作用,那些经历了户籍流动的居民,产生了较强的分配不公平感。其原因在于从农业户口转为非农业户口的个体,他们往往以周围城镇居民作为参照群体,从而造成他们客观地位的向上流动和主观地位的向下流动[12]。长期以来,我国各种资源分配主要向城市倾斜,城镇户口一般比农业户口有着更高的社会经济地位。因此,人们将农业户口转变成为非农户口视为向上流动。户籍流动一方面客观上提高了人们的社会经济地位,使人们享有更多的机会和社会保障;另一方面由于人们的参照对象发生改变,与那些出生时就是城镇户口的居民相比,显然他们在家庭背景和社会资源方面都相对欠缺,因此他们的流动机会相对较少,收入分配公平满意度相对较低。因此,户籍流动对收入分配公平满意度的影响方向是不确定的。理论界在探讨户籍流动与收入分配公平满意度的关系时,很少涉及户籍、户籍流动与受教育年限的交互作用,导致研究结论出现偏差。为此提出如下假设。

假设1:户籍流动及其交互项对收入分配公平满意度有显著的影响,但其影响方向不确定。

(二)收入流动与收入分配公平满意度

收入流动是指社会成员在一定时期内,其收入份额或所在的收入等级发生变动的过程。代际收入流动的强弱直接影响到居民家庭长期收入差距的变化趋势[13]。Fischer[14]从代际收入弹性的角度来度量社会流动与个人满意度之间的关系,发现两者是正相关的。Clément[15]研究发现中国农村地区有很强的收入流动性,这在一定程度上缓解了农村居民收入不平等。一般而言,获益较多的个体或群体更认同现有的收入分配方式是公平的,个体的绝对收入和相对收入水平越高,其分配公平满意度越高[16]。笔者认为,收入流动是一种机会公平的测度,收入流动性越强,人们凭借自己的努力缩小收入不平等的可能性就越大,其分配公平满意度也越高。理论界在探讨收入流动与分配公平满意度关系时,主要分析代际收入流动对子辈分配公平满意度的影响,很少涉及代内收入流动对分配公平满意度的影响;没有涉及绝对收入、相对收入、收入流动与户籍、收入等级的交互作用。为此提出如下假设。

假设2:收入向上流动对收入分配公平满意度有显著正向影响,收入流动与其他变量的交互项对收入分配公平满意度有显著的影响。

(三)教育流动与收入分配公平满意度

教育流动一般指向上流动(不会出现反向流动的情况),即个体从较低的受教育程度向较高的受教育程度转变。教育流动是社会流动的重要组成部分,教育流动将改变人们在收入分配过程中的不利地位,给人们带来社会经济地位提升的机会。理论界对教育流动与收入分配公平满意度之间的关系有不同的看法。有的学者认为代际教育流动有助于提高人们的满意度[14],有的学者认为代际教育流动对人们的分配公平感没有表现出直接效应,但通过归因偏好产生间接影响[12]。另有一些学者则认为,代际教育流动程度的不同会影响收入不公平与满意度之间的关系。当代际教育流动程度较低时,收入不公平与满意度是负相关的;当代际教育流动程度较高时,收入不公平与满意度是正相关的[17]。笔者认为代内教育流动对收入分配公平满意度有正向影响,经历代内教育流动的人们,拥有更多的就业机会,享受更多的社会资源,因此他们的收入分配公平满意度较高。而代际教育流动对收入分配公平满意度的影响可能是不显著的。因为父辈的受教育年限相对来说都比较低,而随着义务教育的普及和高等教育的发展,子辈的受教育程度普遍高于父辈,因此代际教育流动是普遍存在的。现有相关研究在探讨教育流动与收入分配公平满意度关系时,很少涉及教育流动与户籍、收入等级的交互作用,为此提出如下假设。

假设3:代内教育流动有助于提高收入分配公平满意度,而代际教育流动对收入分配公平满意度的影响方向不确定;代内教育流动与其他变量的交互项对收入分配公平满意度有显著影响。

(四)职业流动与收入分配公平满意度

职业流动一般指劳动者在不同工作单位之间进行流动的过程。根据职业搜寻理论,职业流动是劳动者提高收入水平或收入等级的重要手段[18]。王甫勤[12]研究发现,代际职业流动对收入分配公平感有显著的正向影响,那些经历职业向上流动的人们,更加倾向于认为收入分配状况是公平的。而Liang & Lu[19]研究表明代内职业流动与个人的幸福感是负相关的,那些经历职业向上流动的人们,他们的幸福感和满意度更低。还有学者发现代际职业流动对收入分配公平感并未产生显著影响,而是通过与社会地位的交互项共同对收入分配公平感产生影响[20]。笔者认为代内职业向上流动提高了人们的收入水平与职业地位,其收入分配公平满意度也相应提高。代际职业向上流动,即相对于父辈,子辈获得更高的职业等级,个人的努力和付出得到了相应的回报,改变了家庭的社会经济地位,因此其收入分配公平满意度也较高。考虑到我国劳动力市场对农村劳动者存在户籍歧视、对女性劳动者存在性别歧视,现有研究在探讨职业流动与收入分配公平满意度关系时,很少涉及职业等级及其向上流动与户籍、性别的交互影响,没有涉及职务流动与收入分配公平满意度之间的关系。为此提出如下假设。

假设4:职业(职务)等级向上流动有助于提高收入分配公平满意度;职业(职务)等级向上流动与其他变量的交互项对收入分配公平满意度有显著的影响。

除此之外,个体基本特征对收入分配公平满意度也会产生重要影响。由于个体在性别、民族、年龄、健康状况、工作年限、受教育程度等方面存在差异,因此,个体对收入分配是否公平的心理认知与主观评价也会存在一定的差异[21-22],为此提出如下假设。

假设5:个体基本特征对收入分配公平满意度有显著的影响。

与现有研究相比,本文主要贡献在于:第一,现有相关文献在探讨户籍流动与分配公平满意度关系时,主要分析子辈户籍状况、户籍流动对子辈收入分配公平满意度的影响,很少涉及父辈户籍状况对子辈收入分配公平满意度的影响;很少涉及户籍、户籍流动与受教育年限的交互作用。本文从子辈户籍状况、父辈户籍状况、户籍流动等方面设计户籍流动的代理变量,探讨户籍、户籍流动及其与受教育年限的交互项对收入分配公平满意度的影响,这在现有相关研究中是很少涉及的。第二,学界在探讨收入流动与分配公平满意度关系时,主要分析代际收入流动对子辈收入分配公平满意度的影响,很少涉及代内收入流动对收入分配公平满意度的影响;没有涉及收入、收入流动与户籍、收入等级的交互作用。本文从绝对收入与相对收入、高收入等级与低收入等级、收入向下流动与收入向上流动等方面设计收入流动的代理变量,分析收入流动及其交互项对分配公平满意度的影响,这在现有文献中是没有涉及的。第三,理论界在探讨教育流动与分配公平满意度关系时,主要分析子辈、父辈的受教育年限、代际教育流动对子辈收入分配公平满意度的影响,很少涉及代内教育流动对收入分配公平满意度的影响;很少涉及教育流动与户籍、收入等级的交互作用。本文从个人现在的受教育年限、刚参加工作时的受教育年限、父辈的受教育年限、代内教育流动、代际教育流动等方面设计教育流动的代理变量,分析代内教育流动对收入分配公平满意度的影响,探讨教育流动与其他变量的交互项对收入分配公平满意度的影响,这在现有相关研究中是没有涉及的。第四,学界在探讨职业流动与分配公平满意度关系时,主要分析子辈的职业等级、代内职业向上流动对子辈收入分配公平满意度的影响,很少涉及父辈的职业等级、代际职业向上流动对子辈收入分配公平满意度的影响;没有涉及职业流动与其他变量的交互作用,没有涉及职务流动与分配公平满意度的关系。本文从个人现在的职业等级、刚参加工作时的职业等级、父辈的职业等级、代内职业向上流动、代际职业向上流动等方面设计职业流动的代理变量,分析父辈的职业等级、代际职业向上流动对子辈收入分配公平满意度的影响,探讨职业流动与其他变量的交互项对收入分配公平满意度的影响,这在现有相关研究中是没有涉及的。本文从个人现在的职务等级、刚参加工作时的职务等级、职务向上流动等方面设计职务流动的代理变量,分析职务等级、职务向上流动及其与户籍、性别的交互项对收入分配公平满意度的影响,现有相关研究也很少涉及。

三、研究设计

(一)变量

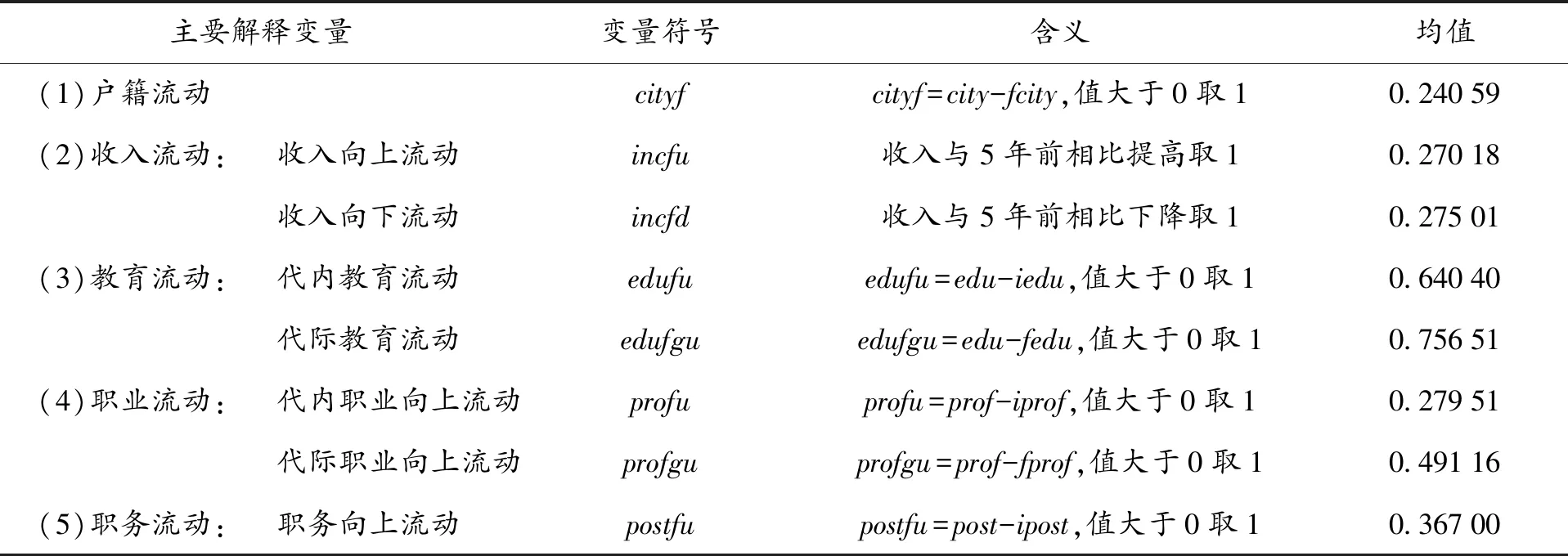

被解释变量为收入分配公平满意度(satis),用数字1~5分别表示非常不满意、不太满意、一般、比较满意、非常满意。解释变量有两类:一是社会流动变量,主要包括户籍流动、收入流动、教育流动、职业流动与职务流动等代理变量。其中,子辈和父辈的户籍状况依次记为city和fcity(非农业户口取1)。绝对收入(月均税后收入取对数)记为ln(income),相对收入分为纵向相对收入(与过去五年收入相比满意度)和横向相对收入(与同职业人员收入相比满意度),依次记为rinc1和rinc2,收入等级分为高收入和低收入(虚拟变量),依次记为hincome和lincome。个人现在的受教育年限、刚参加工作时的受教育年限、父辈的受教育年限依次记为edu、iedu和fedu。个人现在的职业等级、刚参加工作时的职业等级、父辈的职业等级依次记为prof、iprof和fprof(农业劳动者、工人、办事人员或服务人员、专业技术人员、单位负责人或管理者依次取值为1、2、3、4、5)。个人现在的职务等级、刚参加工作时的职务等级依次记为post和ipost(无职务、基层、中层、高层依次取值为1、2、3、4)。二是个体基本特征变量与控制变量,如性别(male,男性取1)、民族(han,汉族取1)、年龄(age)、家庭人口(pop)、家庭劳动力(lab)、健康状况(heal,很差、较差、一般、较好、很好依次取值为1、2、3、4、5)、工作年限(expe)等指标;地区作为控制变量(东部地区reg2取值为1,中部地区reg1取值为1)。主要解释变量的含义及均值见表1。

表1 主要解释变量的含义及其均值

(二)数据

由于社会流动(户籍流动、教育流动、职业流动与职务流动)等核心变量涉及较多主观评价指标,因此本文采用问卷调查的方法获取个体主观评价数据。课题组于2017年下半年向全国(新疆、西藏、青海除外)28个省份的城镇与农村家庭主要成员发放调查问卷6 000份,回收5 056份,去掉信息不全样本,最终得到有效样本3 109份。经过整理后的样本数据满足抽样分布条件,具有一定的可靠性。在调查收入分配公平满意度时,笔者借鉴多数学者常用的方法[23],请被调查者根据个人对现阶段收入分配状况是否公平的心理认知和感受,在代表满意度由低到高的序数1、2、3、4、5中选择一个数字表达自己满意度的高低。

(三)模型

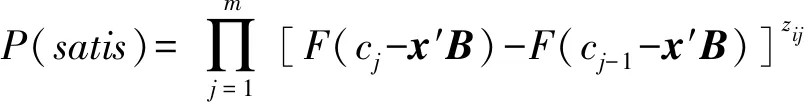

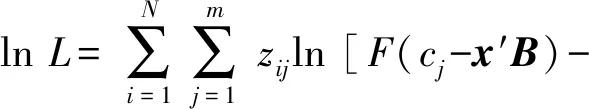

文中的被解释变量为收入分配公平满意度satis,是一个有序离散选择变量,可以采用多元有序选择模型[24]。设satis*为收入分配公平满意度satis的潜在变量,它与影响收入分配公平满意度satis的解释变量x之间具有线性关系:

satis*=x′B+ε

(1)

其中,x′为x转置列向量,B为参数,ε为相互独立服从标准正态的随机变量,其分布函数为F(·)。satis与潜变量satis*之间满足下列关系:

(2)

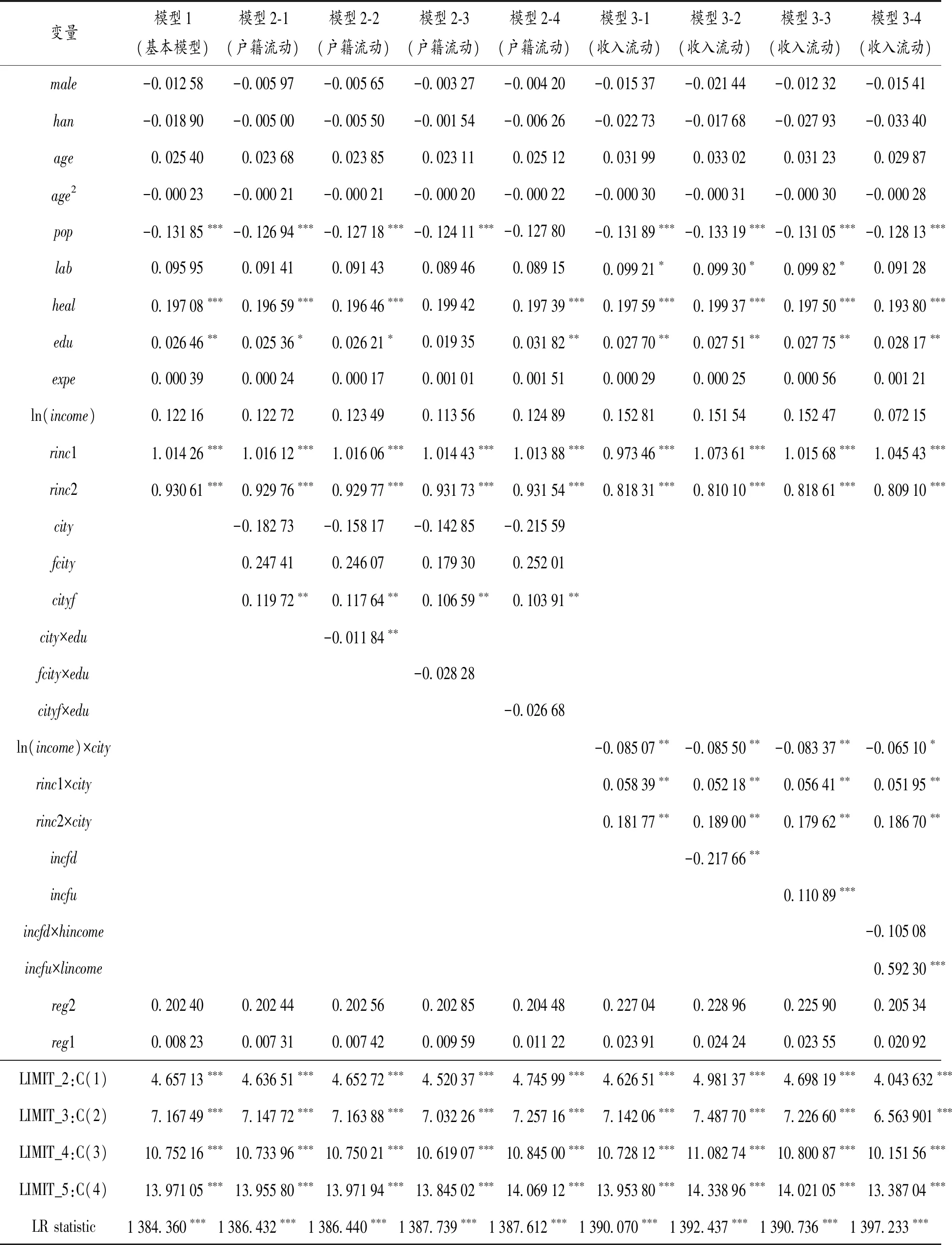

其中,c1、c2、…、cm-1为m-1个未知的临界值分界点,满足c1 P(satis=j)=F(cj-x′B)-F(cj-1-x′B) (3) 定义zij:当satis=j时,则zij=1,否则zij=0,i=1,2,…,N,N为样本容量。式(3)可以表示为: (4) 式(4)的对数似然函数为: (5) 令对数似然函数对参数的一阶偏导数为0,利用迭代法可以得到式(5)中的参数估计值。 根据本文的研究假设,x′B有如下形式: x′B=β0+∑βisocialmobilityi+ (6) 其中,β为回归参数,socialmobility为社会流动的核心变量,interaction为变量交互项,individual为个体基本特征变量和控制变量,各主要变量含义如表1所示。 对于上述Ordered Logit模型,利用EViews 9.0软件,得到表2与表3回归结果。 模型1为基本模型,反映了个体基本特征对分配公平满意度的影响。回归结果表明,个人健康状况越好、受教育年限越长、家庭人口数量越少,其收入分配公平满意度越高。其他变量如性别、民族、年龄、地区对分配公平满意度影响不显著。上述结论部分支持了假设5。 模型2-1回归结果显示,子辈与父辈户籍对子辈的收入分配公平满意度影响不显著。在5%显著性水平上,户籍流动(即户籍由农业户口向非农业户口转变)对收入分配公平满意度有显著正向影响。一方面,那些由农业户口转为非农业户口的居民,客观上比那些仍然是农业户口的居民拥有更多的生活机会和社会保障,能够获得较高的职业地位和经济地位[25],因而他们会产生较强的分配公平感。另一方面,户籍流动虽然改变了他们的生活境遇,但也改变了他们的参照群体,他们不再以农业户口的居民作为参照群体,而是以周围的城镇户口的居民作为参照对象,因而他们的分配公平感可能更低[12]。而本文的实证结果表明,前者的作用大于后者,因此,户籍流动有利于提高居民收入分配公平满意度。模型2-2回归结果表明,子辈户籍与受教育年限的交互项对子辈分配公平满意度有显著的负向影响;而模型2-3和模型2-4回归结果显示,父辈户籍、户籍流动与受教育年限交互项对子辈的分配公平满意度影响不显著。这表明,对于那些由农业户口转为非农业户口的居民而言,受教育年限越长,他们向上流动的机会越多,因此他们会付出更多的努力或投资,对社会经济地位向上流动的期望也越高,一旦他们达到预想目标时,其分配满意度较高;但当预想目标未能实现时,则会产生较强的分配不公平感和相对剥夺感,因此收入分配公平满意度可能更低。上述研究结论部分支持了假设1。 模型3-1回归结果显示,居民的绝对收入对分配公平满意度有正向影响但不显著;居民的相对收入对分配公平满意度有显著的正向影响。模型3-2回归结果显示,在5%显著性水平上,绝对收入与户籍的交互项对分配公平满意度有显著的负向影响,相对收入对收入与户籍的交互项对分配公平满意度有显著的正向影响,这符合局部比较理论的观点。该理论认为,与自己过去收入相比,或与同职业人员收入相比,如果认为自己的收入状况得到了改善,那么会更加认同当前的收入分配状况,其分配公平满意度较高。模型3-2~3-3的回归结果显示,收入向上流动对收入分配公平满意度有显著的正向影响,反之则相反。模型3-4回归结果显示,对于低收入等级的居民,其分配公平满意度显著高于中等收入等级的居民。上述研究结论基本上支持了假设2。 表2 户籍流动、收入流动与收入分配公平满意度的回归结果 注:***、**、*分别表示在1%、5%与10%的水平上显著。 表3 教育流动、职业流动、职务流动与收入分配公平满意度的回归结果 注:***、**、*分别表示在1%、5%与10%的水平上显著。 模型4-1回归结果显示,父辈的受教育年限对子辈的分配公平满意度有显著的正向影响,说明父辈的受教育年限越高,子辈的分配公平满意度越高。父辈受教育年限越高,在某种程度上反映其家庭背景相对较好,而这种优势可以为子辈创造更好的教育环境,也可以为子辈提供更多的生活和工作机会,因此子辈的分配公平满意度较高。回归结果显示,代内教育流动对分配公平满意度有显著的正向影响。事实上,代内教育流动通过间接方式——使个体拥有更多的就业机会、改善个体的职业地位,来提高个体的社会经济地位,这种客观经济地位的提高在某种程度上影响个体的主观地位评估,因此个体的收入分配公平满意度较高。而代际教育流动对分配公平满意度有正向影响但不显著。模型4-2~4-3回归结果显示,代内教育流动与户籍交互项、代内教育流动与低收入等级交互项对分配公平满意度有显著正向影响。这说明代内教育流动的城镇居民,其分配公平满意度显著高于农村居民;处于低收入等级的居民,如果个人实现教育流动,则其分配公平满意度也相应提高。研究结论与假设3基本相符。 模型5-1回归结果表明,个人的职业等级越高,其分配公平满意度越高。父辈的职业等级对收入分配公平满意度有正向影响但不显著。代内职业向上流动对分配公平满意度有显著的正向影响,说明代内职业向上流动直接改变了人们的不利地位,使人们在收入分配中获益,因此他们更加认同当前的收入分配体系,满意度相对较高。模型5-2~5-3的结果显示,代内职业向上流动与户籍的交互项对分配公平满意度有负向影响但不显著。模型5-3的结果显示,个人的职业等级、代内职业向上流动与性别的交互项对分配公平满意度有负向影响但不显著。结论与假设4基本一致。 模型6-1回归结果表明,个人职务等级越高,其分配公平满意度越高。职务向上流动对收入分配公平满意度有显著的正向影响。表明经历职务向上流动的人们,他们成功改变了自己在社会经济中的地位,个人的努力和付出获得相应的回报,因此他们的收入分配公平满意度相对较高。模型6-2、模型6-3回归结果显示,代内职务向上流动与户籍、性别的交互项对分配公平满意度有负向影响但不显著。上述结论基本支持了假设4。 本文通过构建Ordered Logit模型,研究了户籍流动、收入流动、教育流动、职业流动、职务流动与分配公平满意度之间的关系,得到以下研究结论。 (1)户籍流动对收入分配公平满意度有显著的正向影响,户籍与受教育年限的交互项对收入分配公平满意度有显著的负向影响。研究结果表明,子辈户籍、父辈户籍对子辈的分配公平满意度依次有负向影响和正向影响,但不显著。户籍流动对收入分配公平满意度有显著的正向影响,表明户籍流动有利于提高人们的分配公平满意度。与城镇居民相比,农村居民受教育年限越长,其分配公平满意度越高。户籍流动与受教育年限交互项对收入分配公平满意度有负向影响但不显著。这表明,对于那些由农业户口转为非农业户口的居民而言,他们的受教育年限越长,对社会经济地位向上流动的期望就越高,而一旦不能达到预期结果,便会产生分配不公平感和相对剥夺感,因而其收入分配公平满意度可能更低。 (2)相对收入、收入向上流动及其与低收入等级的交互项对收入分配公平满意度有显著的正向影响。研究结果显示,农村居民绝对收入越高,城镇居民相对收入越高,其收入分配公平满意度越高。这表明,城镇居民绝对收入对分配公平满意度的作用在减弱,而相对收入对分配公平满意度的影响则更为重要;对农村居民而言,收入水平的提高(不论是绝对收入还是相对收入)均能够给他们带来较高的分配公平满意度。收入向上流动对收入分配公平满意度有显著的正向影响,反之则相反。结果还表明,收入向上流动的低收入居民其分配公平满意度显著高于中等收入居民。 (3)教育流动对收入分配公平满意度有显著的正向影响,代内教育流动与户籍、低收入等级的交互项对收入分配公平满意度有显著的正向影响。研究结果表明,父辈的受教育年限越长,其子辈的分配公平满意度越高。父辈受教育年限越长,可以为子辈创造更好的教育环境,为子辈提供更多的生活和工作机会,因此子辈的分配公平满意度较高。代内教育流动对收入分配公平满意度有显著的正向影响。代内教育流动通过间接方式(职业地位和收入提高)来改变人们的生活条件,提高了人们的社会经济地位,这种客观社会位置的提高在某种程度上影响人们的主观地位评估,使人们的社会态度更加积极,因此其分配公平满意度较高。研究结果还表明,代内教育流动与户籍交互项、与低收入等级交互项对分配公平满意度有显著正向影响,说明代内教育流动的城镇居民、低收入居民,其分配公平满意度依次高于农村居民和中等收入居民。 (4)职业与职务等级、职业与职务向上流动对收入分配公平满意度有显著的正向影响。研究结果表明,个人的职业与职务等级越高,其收入分配公平满意度越高。个人职务与职务等级越高,说明个人在单位中的地位和收入水平越高,拥有的权利也越大,因此他们更加认同当前的收入分配体系,其收入分配公平满意度较高。代内职业与职务向上流动对收入分配公平满意度有显著的正向影响。职业与职务向上流动直接改变了个人的社会经济地位,个人努力和付出获得回报,因此更加认同当前的收入分配体系,其收入分配公平满意度相对较高。职业与职务向上流动与户籍、性别的交互项对分配公平满意度有负向影响但不显著。职业流动和教育流动均是改变人们生活机会,提高人们社会经济地位的一种重要途径和方式,但相比教育流动,职业流动更具有直接性[12]。 另外,本文研究结果还表明,居民的受教育年限越长、健康状况越好,其分配公平满意度越高。 以上结论提供了重要的政策启示:促进社会流动,特别是底层群体向上流动,不仅有利于经济社会的健康发展,而且能够显著提高居民收入分配公平满意度。第一,改革户籍制度,实现户籍自由流动是提高居民收入分配公平满意度的重要途径。第二,提高居民收入水平,实现收入向上流动是提高居民收入分配公平满意度的可靠保证。第三,加大教育投入,促进教育流动是提高居民收入分配公平满意度的有效手段。第四,打破职业进入壁垒,规范职务晋升制度,促进职业与职务流动是提高居民收入分配公平满意度的有力举措。

(j=1,2,…,m)

∑βjinteractionj+∑βkindividualk+ε四、实证结果

(一)个体基本特征与收入分配公平满意度的实证分析

(二)户籍流动与收入分配公平满意度的实证分析

(三)收入流动与收入分配公平满意度的实证分析

(四)教育流动与收入分配公平满意度的实证分析

(五)职业流动与收入分配公平满意度的实证分析

(六)职务流动与收入分配公平满意度的实证分析

五、研究结论与启示