高校校园社区人居环境中心区景观构景元素设计

2019-05-20查晓鸣

查晓鸣

(四川省简阳市建筑设计院,四川简阳641400)

1. 高校校园社区人居环境中心区景观的概念内涵

高校校园作为青年人学习、生活和成长的地方,是具有蓬勃个性的生长空间,需要满足学生学习与生活的需要。高校校园的公共开放空间在师生们的生活与学习中也起到了重要的作用,更是学校许多户外活动与非正式交流的重要场所,是学校教学环境的重要组成部分,在大学生的学习与成长过程中具有不可忽视的作用。高校校园景观具有使用功能,作为物质存在的实物教材,对学生精神层面还能起到潜移默化的重要作用。[1]人性化的高校校园空间能够激发好奇心,增强学生的求知欲望,有利于形成良好的高校校园氛围。长长的连廊与庄重的列柱也将是对学生教育的一部分,四方院中每块石头都能教导人们要知道体面与诚实。校园景观应努力根据建筑与地形的特点,真正利用好室外开放空间,营造出适宜师生活动且富于特色的公共开放空间,以满足校园功能需求和提升校园的环境品质。在科教兴国的战略指导下,以高校扩招与快速城市化为契机,大学城在中国迅速崛起。继高校合并、高校扩招之后。大学城具有“社区管理政府化、教育资源共享化、基础设施市政化、师生生活社会化、运转机制市场化”等特色。

社区建设模式的最主要内容是注重人与自然之间的关系,建构强烈归属感和凝聚力的区域。校园社区营造是指通过强化校园这个特殊社区各构成要素及其相互关系,完善校园社区的各层次结构(校园生活活动结构、校园社会结构、校园形态空间结构)系统及其相应功能,[2]突出学生与教师的主体地位,构建人与自然和谐共生的生态人居环境,同城乡社会联系紧密的校园空间的实践过程。

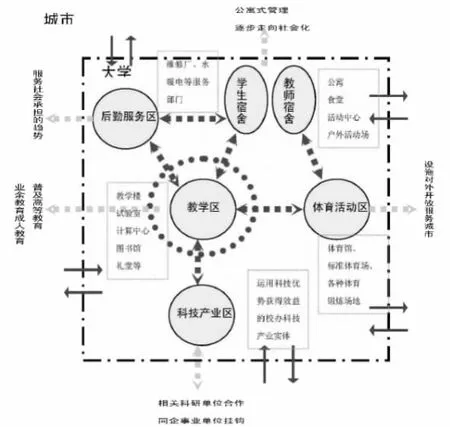

高校校园社区营造是校园规划发展的客观需要。作为一种基于文化的社区空间营造活动,它体现了以人为本的价值取向与高校校园社区文化、技术经济与高校校园社区形态空间协调发展的设计走向,是对传统高校校园社区设计的拓展与完善。普遍的高校校园社区规划是技术感生型与意志感生型,以校领导、市场意识为主导,是自上而下,[3]偏重于高校校园社区物质形态空间布局;过程是阶段终止型的。而高校校园社区营造则属于人文感生型,自上而下与自下而上紧密结合;过程是循序渐进的;更多关注于高校校园内人群的多层次需求与发展,以追求高校校园社区社会空间与高校校园社区物质形态空间良性互动为主要内容等。校园社区营造中社区观念的引入弥补了传统高校校园社区空间设计实践中对高校校园社区文化、高校校园社区精神与学生与教师主体地位关注不足的重大缺陷,适应了社会对新的人才教育体制改革的要求。高校校园社区空间规划一方面是通过高校校园社区的成功营造,使高校社区与社会紧密融合。从高校校园社区自身建设出发,它提供的理念无疑极大地丰富了传统建筑学的社会内涵,促进人与人、人与社会的和谐发展。高校校园社区空间分为教学空间、运动空间等不同类型,其中交通空间以纽带形式出现在高校校园社区布局中,将各部分有机地组织起来。高校校园社区各个组成部分关系。(见图1)

图1 校园社区空间构成图

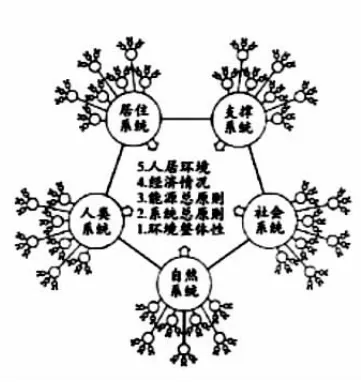

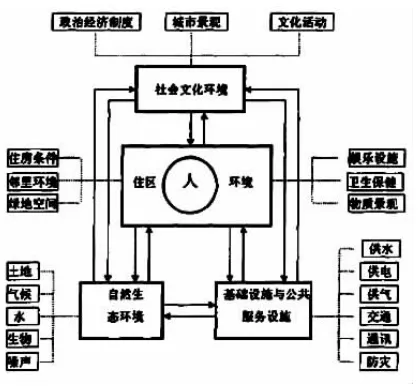

人居环境是指人类聚居生活的地方,是与人类生存活动密切相关的地表空间,是人类在大自然中赖以生存的基地,是人类利用自然、改造的主要场所。人居环境科学是以包括乡村、集镇、城市等在内的所有人类聚居形式为研究对象的科学,它着重研究人与环境之间的相互关系,[4]强调把人类聚居作为整体,从政治、社会、文化、技术等各个方面全面、系统、综合地加以研究。人居环境是人居住的,也是人管理的,更是为居民服务的,构成人居环境的三大要素:人类社会、人工环境、地域环境,即人、物、地(空间),人居于首要地位。人居环境是指一个由人、建筑及其周围自然环境构成的系统,是人对自然环境进行改造后形成的一种人工环境,包括自然环境、人工环境、社会环境。建筑、地景(景观)、城市规划为主导专业。人居环境是人地关系的集中体现。我国学者在此基础上将人居环境范围简化为全球、区域、城市、社区(村镇)、建筑等五大层次。人居环境从内容上划分为5个系统(见图2):自然系统、社会系统、居住系统、人类系统与支撑系统,人居环境分为4个分支:地下人居环境、地表人居环境、方位人居环境、营建人居环境,或者直接将人居环境分为硬环境和软环境。人居环境的内涵应该是人文与自然相协调,生产与生活结合,物质享受与精神享受统一。人居环境是人居住的,也是人管理的,更是为居民服务的,构成人居环境的三大要素:人类社会、人工环境、地域环境,即人、物、地(空间)。人居环境建设包括五大原则:正视生态的困境,提高生态意识;人居环境建设与经济发展良性互动;发展科学技术,推动经济发展和社会繁荣;关怀广大人民群众,注视社会发展整体利益;科学的追求与艺术的创造相结合。着重体现与人类居住和活动有关的要素,反映居民对住所及环境的主客观感受和需求。人居环境系统(见图3)是一个在自然—经济—社会—文化—技术等多种因素的综合作用下形成的自然人工环境系统。

图2 人居环境五大系统

图3 人居环境系统的构成

生态人居环境是以生态学为切入点,以生态思维和生态文化为理论导向,以生态美学为依托,以生态技术为保障,以生态法规和生态伦理学为制约,以可持续发展为指南,以建筑、地景、城市规划三位一体为构成核心,它着重研究人与生态环境之间的相互关系,[5]强调把人类聚居作为个整体,从政治、经济、社会、文化、科学技术等各个方面全面、系统、综合地加以研究,从不同的途径协调人、建筑、城市、大自然四者之间的相互关系,保护和合理利用一切自然资源与能源,提高生态系统的自我调节、修复、维持与发展能力,建立一个社会和谐-经济循环-文化多元-政治民主-生态环境平衡-科技创新的以包括乡村、集镇、城市等为基本人居生态单元的所有人类聚居形式为研究对象的地下—地面—地上三位一体的自然人工复合生态系统有机发展的立体聚居地。

高校校园社区人居环境是国家的高等教育学府,选拔具有高中以上学历者进行教育和培训,并以考试考核的方式检验其所学知识和技能。高校校园人居环境是一个较为复杂的聚居综合体。[6]高校校园人居环境空间是指校园内除了主体功能建筑实体之外的空间,它与建筑物之间表现为虚与实的关系。[7]空间是一个与实体相对应的概念,是由点、线、面、体划分或围合的虚体,高校校园人居环境空间是校园中向公众开放使用与进行活动的空间,包括室内与室外、地上与地下相结合的空间的整体。它包括在功能和形式上遵循相同原则的内部空间与外部空间两大部分。高校校园人居环境空间是由各组成要素相互关联构成的一个积极的有机整体。它既是物质层面的载体,又是学生活动的载体,还是高校校园人居环境各种功能要素之间关系的载体。校园中心区通常是指教学区、在这个区里集中了学校的教学、科研、管理乃至部分生活服务设施,也是对外联系的枢纽。校园中心是校园的公共活动中心,也是校园的客厅,一般由教学中心区建筑群体形成的室外空间,包含了建筑、景观配置等多项要素。以教学功能为主题,复合实验楼、图书馆、院系楼、信息中心、科学礼堂等设施的中心区域,在规模较小的高校校园中,一般以主教学楼为中心,具有比较明确的校园中心区域,而在规模较大的校园中,教学楼往往以组团方式布置并结合自然环境形成一个具有向心性的中心区域。

高校校园是微缩的城市,城市中心区的定义:“城市中心区是城市公共建筑及设施较集中的地段,是城市居民的政治、经济、文化和社交活动的中心,也是城市面貌的缩影。它由城市的主要公共建筑和构筑物按其功能要求并结合道路、广场及绿地等用地有机组成的综合体。”高校校园中心区定义为:“高校校园中心区是校园公共建筑和各种服务设施集中的地段,[8]是全校师生学习活动、约定俗成和心理指向的中心,也是校园中最具魅力和特色的区域。它由图书馆、主要教学楼、礼堂、行政楼、学生活动中心等主要公共建筑实体结合自然环境组合而成。”根据各学校情况不同构成校园中心区的建筑群体也会有所变化。

校园中心区可以大致分为单一中心区、多中心区以及无中心区三种情况。本文将着重研究单一中心区和多中心区,绝大多数尺度适宜的中小型高校存在单一中心区,一些规模宏大的综合性大学,或者校园形态呈带状发展的高校校园常常存在多个校园中心区,至于无中心区,任何高校都存在相对中心的区域,无中心区只是相对意义上没有形成比较明确的空间形态,不在本文的研究范围内。校园中心区的产生和发展是一个动态的演变过程,因此往往难以准确地划定中心区与非中心区的界线,通常人们仅能够凭借直觉指出一个校园中心区的大致范围。可以借鉴国外对城市中心区范围的研究办法,以校园中一个闭合环状的交通系统来确定中心区范围,校园中心区内建筑围合的户外空间便是校园中心区景观的范围,若景观临近山体湖泊等,则依靠自然山水的边界来划定景观范围。

景观“landscape”。最早出现在希伯来语的“圣经”旧约全书中,原义表示自然风光、地面形态和风景画面。校园景观是指由校园建筑、校园绿化用地、各类艺术小品及道路共同组成的一个环境体系。景观设计的基础是我们对空间的认识,这种认识并非是一成不变的。[9]早在公元前3000年,欧几里德认为空间是无限、等质的,是世界的基本单元之一,有着严格的几何学意义。欧几里德的空间概念使人想到的只是一个空的区域。空间是一切场所的总和,具有方向与质的特性。而牛顿则认为空间是实质的,不是抽象或心灵上的空间的存在,不受时间和出现的事物的影响。康德则认为空间是独立的、是人类理解力的一个基本的先验范畴。心理学家皮亚杰认为,人认识空间是通过图式来实现的,所谓空间图式,就是排除了某种个人的特异性,是在普遍性的原型结构基础之上形成的。诺伯格·舒尔兹认为,空间是由于人抓住了在环境中生活的关系,要为充满事件和行为的世界提出意义或秩序而产生。[10]法国学者亨利·勒菲弗尔指出:“空间生产就是空间被开发、设计使用和改造的全过程。空间的形成不是设计师个人创造的结果,而是社会生产的一部分,受某些社会驱动力的控制。”空间不是一个既定的存在,[11]而是在人类主体有意识的活动中不断生产出来的。它既是形式的,也是物质的。

2. 高校校园社区人居环境中心区景观文化内涵

2.1 展现校园人居环境文化,呈现校园人居环境特色

高校校园社区人居环境文化是大学多年以来沉淀下的精神财富,在高校校园社区人居环境中心区景观设计时要充分利用这一资源,使其成为承载校园社区人居环境文脉的最好载体。要重点从校园社区人居环境历史文化、校园社区人居环境精神文化、学科特色文化三方面来塑造中心区社区人居环境的文化景观。

2.1.1 展现校园人居环境历史文化

在中心区社区人居环境景观文化内涵设计时,首先要保留场地中有价值的文化遗迹,如老树、老建筑以及特定的交往空间等,这些遗迹都是对时代的见证;另外可以通过雕塑小品、纪念亭、碑刻、纪念石、文化墙、铺装、景点名称等文化载体来重塑校园社区人居环境历史中的重要事件、重要人物,[12]以此来唤醒师生们的回忆;也可以通过对老校区中心区社区人居环境景观的空间轴线关系的继承,经典标志物、景观建筑肌理等的迁建和复建来促进新老校区社区人居环境中心区景观的文化共融。

2.1.2 展现校园人居环境精神文化

在中心区社区人居环境景观文化内涵设计时,要注重用隐喻、象征的手法对校风校训、大学制度等精神文化的展现,可以将植物修剪成校训的形式,可以将校训刻在文化墙、校训石上,也可以运用景点名称、匾额楹联的方式来体现校园社区人居环境的精神文化,如西南大学崇德湖,崇德二字取自“大学之道,在明明德”之意;亦可以通过宣传栏、橱窗等形式来体现校园社区人居环境精神文化。

2.1.3 展现学科特色文化

在中心区社区人居环境景观在文化内涵设计时,还要根据自身的学校性质、办学特点体现自己的风格和特色。如综合性大学要体现包容性、学科交叉融合、广博的学科特点;理工类院校具有理性、严谨、科学性的特点,可以提炼学科符号、创造严谨有序、富有变化的文化景观;师范类院校具有浪漫、自由的特点,可以设计一些富有变化的自然式水体景观、文化纪念园、匾额極联、山石以及富有诗情画意的景点名称来体现;医学院校可以挖掘医学文化,例如医学生誓言碑、名医、名著以及药用植物等都可以作为文化景观元素;政法院校可以通过挖掘法律文化,例如与法律有关的名人、名著以及各个国家的法律图腾、法律理念等;外语院校的特色就是语言,可以设计各种语言文化角、以及以外语字母为元素的雕塑、景墙等;农林院校则应注重实习、科普,可以充分利用学科优势,做到植物造景与科学研究相结合,如将中心区社区人居环境景观建造成植物纪念园,还可以展现有关农事的农耕文化,如二十四节气等;艺术类院校则注重崇尚思想的解放、艺术的自由。

2.2 挖掘地域文化,体现个性气质

拥有三千多年历史的重庆,拥有巴渝文化、红岩文化、陪都文化、码头文化等地域文化,在高校校园中心区社区人居环境景观设计中,还应积极利用和发展这些地域文化资源,为生活其中的师生和游人们提供能了解与体验当地文化的平台,也为景观打上地域标签,突显个性气质,地域文化的体现,主要从以下几个方面进行考虑。

2.2.1 地域环境的运用

文化的生成必然带着当地自然环境的色彩,表现出所在地的自然环境特征。因此在中心区社区人居环境景观设计时,要充分利用场地所处环境的地形地貌,以自然山水格局作为景观构图的主体,顺应自然,少用斧凿,竭力保持自然山水脉络,形成自由式、多层次、立体化的山地特色景观。

2.2.2 地域符号的运用

不同的地域文化,都有其特殊的代表符号,借鉴地域文化的代表符号,将其运用到中心区社区人居环境景观设计中,是表达地域文化特色的主要方法。地域符号可以从地域性建筑、民俗文化、地域性文人墨客等因素中提炼,将其简化、抽象后运用到中心区社区人居环境景观中的雕塑小品、景观建筑表皮中去,如四川美术学院中心区社区人居环境景观中体现乡土文化的穿斗式长廊、以及长廊中陈设着的猪槽、木床、犁头、養衣等农具。

2.2.3 地域色彩的运用

不同地域文化会呈现出不同的地域色彩,例如江南园林的水墨黑、长城灰、玉脂白,皇家园林的中国红、琉璃黄等,在中心区社区人居环境景观文化特色设计上,可以利用巴渝园林的原木色、砖青色等地域色彩来为中心区社区人居环境景观的文化特色增添光彩。

2.2.4 地域材料的运用

材料也可以作为地域文化的象征符号,在校园中心区社区人居环境景观设计中将其通过重新组合利用,能使中心区社区人居环境景观具有强烈的地域文化色彩,常见的手法有使用石材、木材、砖瓦等地方材料作为景观建筑、花池、铺装、景墙、雕塑小品等的材料,以及使用乡土植物品种来营造植物景观。

3. 高校校园人居环境中心区景观构景元素设计

高校校园社区人居环境中心区景观的构景元素主要有场地及道路、雕塑小品及设施、挡墙及台阶、植物、水体、山体六大类。

3.1 场地及道路

3.1.1 场地类型满足功能需求

高校校园社区人居环境中心区景观在规划设计时要根据不同的功能需求设置不同的场地类型,以满足功能的需求,认为中心区社区人居环境景观场地应该具有以下三个类型。

(1)交往活动场地:这一类型的场地是师生聚集、休闲、展示、演出等的主要场所,一般将其布置在中心区社区人居环境景观内主要交通经过的节点处,以便吸引人们的停留和参与,[13]场地的设计要考虑尺度、人流、场所精神的营造,以充分发挥中心区景观疏散人流、引导交往的“客厅”作用;

(2)学习思考场地:学习是中心区社区人居环境景观使用主—体的重要行为,要提供使用主体学习思考的场地,场地的设计可以通过空间的分隔与限定来实现,可以釆用植物等拭进棚合、丽贿椅、石桌等室外家具,场地尺度宜小而亲切,周围环境要安静荫蔽,植物配置宜紧密自然,雕塑小品要删能(见图 4)。

图4 安静学习场地引人深思、启迪智慧的类型

(3)仪式纪念场地:该类场地主要是为了满足中心区社区人居环境景观的仪式纪念功能,具有一定的纪念、教育意义。场地的设计要赋予一定的文化主题,一般以纪念某个历史事件、某个历史人物、学校某段历史等为主题,其重点是情感的营造,可以处理成抬升式空间,通过高差的变化将人的视线由平视变成仰视,使人产生敬畏感,再对称布置塔柏、雪松等线状植物,创造出庄严、宁静、肃穆、严谨的空间氛围,铺装、植物等的色彩选择以冷色调为主,这样整个纪念仪式场地情感才会发挥最大功效。

3.1.2 场地内容具有归属感

校园社区人居环境中心区景观的场地内容应该具有归属感,使得每一个人在中心区景观中能够找到属于自己的空间,这样才能实现中心区社区人居环境景观服务于全校师生的价值。归属感的营造要从增加场地的舒适性、识别性、参与性这几个方面考虑,舒适性即是场地的尺度要合理、休憩设施要满足;识别性即是场地要有明确的功能定位和主题表述,以方便各种活动形式的展开;参与性即是场地内容要有吸引力,才能引人注目,刺激人们的参与性。

3.1.3 道路设计符合交通需求、形态多样

校园社区人居环境中心区交通流量大,穿行是中心区景观的基本功能,道路一定要根据中心区社区人居环境人流走向的特征来布局,做到便捷、高效,以满足人流量大时的抄近路心理。道路宽窄要根据人流量的大小而定,不能过宽也不能过窄,道路的形态要通过宽窄的变化、铺装的样式以及地形的升降等方式,做到形态多样,富有趣味性(见图5)。

图5 曲桥、汀步、宽度变化的园路

3.2 景观小品及设施

(1)构建景观标志物:标志物的特征是便于识别,是人们记忆的参考点,在中心区社区人居环境景观中要构建景观标志物,使其成为校园社区人居环境中心区的视觉焦点,和人们进入中心区社区人居环境景观的路标,标志物的位置一般选在中心区社区人居环境的突出空间,如主要场所的中心位置或是场地的制高点,其形式可以是纪念雕塑、小品、景观建筑、钟塔(楼)等,但要蕴含深厚的文化内涵,具有较高的艺术性与象征性;

(2)赋予文化教肓性:景观小品及设施是校园社区人居环境中心区景观中传递文化的重要载体,要注重其文化教育性的加强,切实将校园社区人居环境文化、地域文化、学科特色文化等多种文化元素注入其中;

(3)空间布局合理化:景观小品及设施的布局要从数量和位置两方面进行考虑,遵循“主次分明、有的放矢”的原则,在数量上满足功能的需求,尤其是休憩类景观小品,例如座椅、石桌、景观亭等;在位置安放上一般选取中心轴线区域、核心空间区域、以及视线通廊区域进行布置。

3.3 挡墙及台阶

挡墙及台阶作为高校校园社区人居环境中心区景观的特殊构景元素,要注重从平面线性的变化、立面造型的处理两个方面进行考虑,赋予挡墙文化性、艺术性、美观性,增加台阶形式美,以解决其形式单一、景观性差的问题,使其成为中心区景观中的亮点,变使用功能为景观功能。

(1)赋予挡墙文化性:可以采用浮雕的艺术手法,将校园社区人居环境文化中的名人轶事、历史事件、校风校训等文化元素以及地域文化中的地域符号提炼出来,装饰在挡墙立面上形成文化墙;

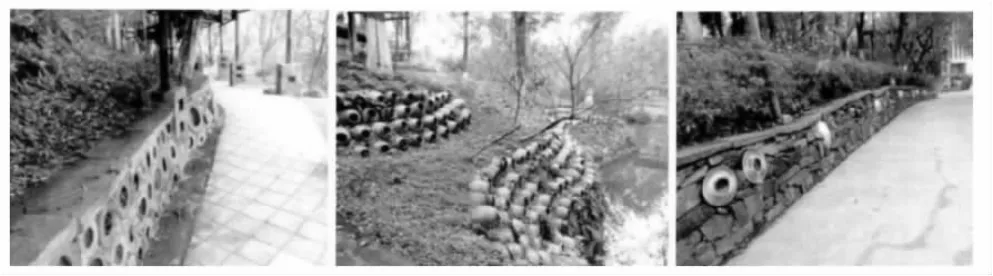

(2)赋予挡墙艺术性:可以采用绘画的方式,将师生的美术作品绘制在上面,用以增加挡墙的艺术气息,例如香港大学中心区社区人居环境景观步行空间的美术作品展示墙;也可以采用拼贴的方式,将各种形式的贴面材料如马赛克、陶瓷、瓦片等,对挡墙进行装饰,例如四川美术学院用陶瓷、瓦盆等作为挡土墙的拼贴材料,别致而又充满艺术性(见图6);

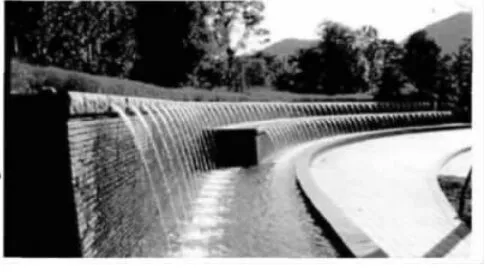

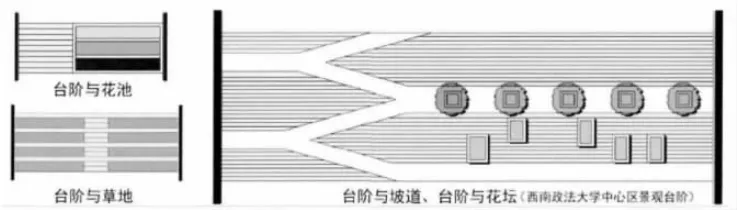

(3)赋予挡墙美观性:在平面线形上,可以通过线形的变化来赋予挡墙美观性。例如挡墙的平面线形可以选用直线、折线、曲线的形式,直线简洁、明确,给人以整齐和统一之美,能形成良好的秩序感;折线给人节奏感和力量感,能使有限的空间层次化,曲线则动感、绵延、富有变化,给人柔和、轻快之感 (见图7);也可以采用同类胡线形成组出现的方式,[14]以体现韵律与节奏美;在立面造型上,可以采用假山的方法来赋予挡墙美观性,即通过叠置山石的方式将挡墙处理成假山的形式;也可以采用水雑施,翻船财结合,形成跌水式景观(见图8);也可以采用阶梯的方法,“化整为零”,将挡墙与花坛、台阶等结合,处理成阶梯状的形式,通过逐步过渡的方式把挡墙分成多阶空间来调节高差,以免挡墙过于笨重、庞大,给人带来压抑感;也可以采用植物的方法,用攀缘类植物、地被类植物、垂悬类植物对挡墙进行装饰(见图9);

图6 四川美术学院的艺术挡墙

图7 挡墙线形

图8 日本别府市政广场挡墙

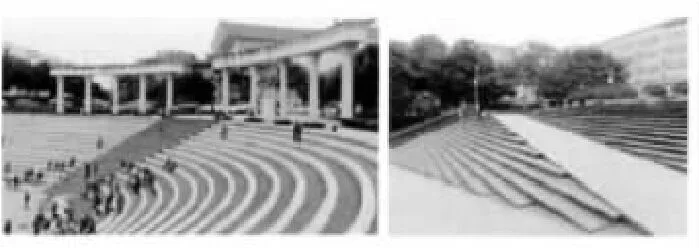

(4)增加台阶形式美:同挡墙一样,台阶的平面线形可以从简洁干练的直线、轻快柔和的曲线到富有力量和节奏的折线等形态,要突出动态、流线和韵律感,吸引人的视线焦点。台阶还可以与其他景观融合变化出不同的形式,来增加台阶的形式美。可以采用台阶与花池结合的形式,将台阶一侧的踏步处理成阶梯状的花池,或者将花池作为台阶的装饰品,点缀在台阶上(见图9、图10);可以采用台阶与草地结合的形式,将台阶的踏步处理成草地与台阶的混合形式,形成看台(见图9、图11);可以采用台阶与坡道结合的形式,呈“Z”字型,既解决了残坡的问题,也赋予了台阶形式美,如西南政法大学统秀湖中心区的景观台阶,就是将坡道与台阶结合(见图9、图12)。可以采用台阶与水结合的形式将台阶处理成亲水大台阶,丰富水体的驳岸形式,或者处理成跌落式水景,从而形成不同流量、波纹、质感的动态水景;可以采用台阶与小品设施结合的形式将景石、雕塑、坐凳等小品散置于台阶两侧或台阶之上,作为台阶的点缀。

图9 重庆交通大学挡墙、重庆理工大学挡墙、西南大学共青团花园挡墙

图10 台阶与花池

图11 台阶与草地

图12 台阶与坡道

3.4 植物

3.4.1 结合校园社区人居环境特色,突出个性

在中心区社区人居环境景观植物设计时,可以选用一到两种具有观赏价值的特色植物,作为基调树种,突出特色。例如武汉大学的樱园,主要以东京礼花为主,适量搭配垂枝樱花、山楼花等同属植物,背景植物为高大的银杏、枇杷等。植物种类的选择可以利用每所学校社区人居环境的校花、校树;也可以结合各自的办学性质,例如师范院校可以选用桃、李等人性化的植物,医学院校可以选用药用观赏植物,外语院校可以选用充满异域情调的植物等。另外还可以选用观赏价值高,景观效果佳的乡土植物,例如黄葛树、香樟、银杏、乐昌含笑、桂花、阜角、山茶花等,这类植物适应性强、有地域性特点,方便营造特色化植物景观。

3.4.2 挖掘文化内涵,寓意于教

高校社区人居环境是教书育人的场所,中心区社区人居环境景观的植物应该具有文化内涵与教育意义,挖掘植物文化内涵、启迪思想、寓意于教,这是中心区社区人居环境景观植物设计的关键所在,可以从以下方面进行考虑。

(1)标注植物信息:给中心区社区人居环境景观的植物挂牌或以二维码的形式,注明植物的名称、科属、生长习性、分布状况等信息,方便对师生进行植物的科普教育;

(2)建造纪念林:校园社区人居环境中心区景观植物设计可以以纪念某一有纪念性的活动或与校友的友谊为主题,建造“校友林”、“学子林”、“毕业林”等纪念林;

(3)建造植物园:校园社区人居环境中心区景观植物设计可以按照植物园的规划模式来配置,将中心区景观与植物园合二为一,区景观与植物园共融,形成以蔷薇花园为主的春景,水生植物专类园为主的夏景,木樨园、秋叶植物园为主的秋景,以及腊梅园为主的冬景,与湖水山丘、亭台楼阁交相掩映,重庆大学虎溪校区中心区社区人居环境景观平面图(见图 13);

(4)营造文化意境:受比德思想的影响,可以选择品质、寓意俱佳的植物来营造文化意境。例如“岁寒三友”之松、竹、梅,“花中四君子”之梅、兰、竹、菊,“桃李满天下”之桃树、李树等,以及中国传统植物品种,如牡丹、桂花、梅花、蜡梅、桃花、茶花、贴梗海棠、垂丝海棠、瑞香、杜酷、荣莉花等。

图13 重庆大学虎溪校区中心区景观平面图

3.5 水体

高校校园社区人居环境中心区景观的水体常常是高校校园景观的名片所在,造就了中心区景观较强的识别性。在高校校园社区人居环境中心区景观设计过程中主要从以下方面进行考虑。

(1)设计人性化尺度,选用合理化布局:校园社区人居环境中心区景观的水体因为其所处位置和服务对象的重要性,其尺度不能过于小气,但是也不能一味地追求空阔气派、宏大尺度,而是要强调其服务于人的品质。在设计时既要站在校园社区人居环境整体规划的角度,[15]也要考虑人的行为心理,选择人性化的尺度。水体的布局形态要根据高校中心区社区人居环境景观的整体布局来决定是选用规则式水体还是自然式水体,以确保景观的整体性;

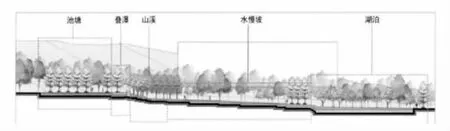

(2)借鉴重庆园林理水手法,利用高差塑造山水意境:重庆园林在水体处理中,遵循山静水动这一自然规律,充分利用地形高差变化,使水体随地形跌落而具有流动性,在高校中心区社区人居环境景观水体处理时,借鉴这种水动的手法,利用场地地形的高差变化来布置水体,使其形成层层跌落、富有变化的景观,并加以雕孫,形成湖泊、池塘、溪涧、河流、叠瀑等自然水景形态。设计的关键在于要利用景观桥、山石、景观建筑、湖中筑岛等手法对水体空间进行划分,做到主次分明、开阖有序、曲折有致,以达到给人不同景观体验的目的。例如重庆理工大学静湖中心区社区人居环境的水体,利用场地地形,形成阶梯状跌落水面,并利用山石对水流跌落的高差和频率做出划分,形成沉静的大水面、欢快的山溪、水慢坡以及叠瀑等丰富的水景(见图30);

图30 重庆理工大学静湖中心区

(3)赋予水体文化性,增强水体亲水性:文化性是校园社区人居环境中心区水体的特色之一,文化的体现可以通过水上建筑、水上桥、以及滨水空间雕塑、景石的运用来表现,最后还可以通过水体的名字来体现。还要注意水体的亲水性设计,可以通过降低水位线,设置水边休闲平台、水上栈道、亲水台阶等方法来实现,还可以在水边布置咖啡馆、水吧等商业服务活动;

(4)尊重原有场地,形成中心生态带:充分尊重场地的自然生态环境,在原有水系的基础上进行水体设计,采取以保护为主、有效梳理的策略,并站在整体校园社区人居环境生态规划的角度,通过生态式驳岸的运用、雨水收集技术的利用,黑天鹅、鹧妈、观赏鱼类等水生动物的适当养殖,将校园社区人居环境中心区水体建造成整个校园社区人居环境的中心生态带。

3.6 山体

山体是重庆高校校园社区人居环境中心区景观中最具特色的构景元素,由于高校社区人居环境山地特色,大多数中心区景观与山体联系紧密,一些高校社区人居环境的中心区用地范围内本身就有山体,[16]一些高校社区人居环境的中心区用地范围内虽没有山体,但附近有山,山体成了中心区景观的背景与天际轮廓线的组成部分。

(1)保留和利用山体,作为景观标志物:对于高校中心区社区人居环境景观场地内原有的山体,可以将其作为场地的标志物来加以利用,在山体顶部设观景台、景观建筑等。例如重庆师范大学三春湖中心区景观,[17]保留场地原有山体,遍植桃树,山顶建观景亭,极具山水校园社区人居环境特色;

(2)借山入景,丰富天际轮廓线:“构园无格、借景有因”—将园林中的借景手法运用于校园社区人居环境中心区景观的山体设计中,充分利用重庆的山地特色,借周围山脉的一麓,采用相互呼应的方法,[18]使中心区社区人居环境景观的轮廓线走势顺应山体轮廓线,使其相互融合,成为一个整体,[19]营造山地高校中心区社区人居环境特色天际轮廓线(见图 31)。

图31 重庆工商大学中心区、重庆医科大学虎溪中心区、重庆师范大学中心区天际轮廓线

4. 结论建议

国内许多城市人居环境为了推动城市整体建设、提升城市品质与改善高校校园社区人居环境,较大规模地启动了大学城建设。高校校园人居环境景观设计是大学整体建设的重要组成部分。由于建设速度较快与更重视单体建筑等原因,高校校园社区人居环境景观的整体规划与设计未能得到足够的重视。高校校园社区人居环境外部景观设计应该注意以下几点内容:

(1)高校校园社区人居环境景观的形成也具有渐进性,需要在景观整体设计中全面考虑。高校校园社区人居环境景观的形成是一个渐进的过程,从景观设计的细节到整个高校校园社区人居环境景观文化气氛的塑造都是自然和历史地形成的;

(2)高校校园社区人居环境景观设计需要从整体考虑学校乃至地区的自然环境、发展历史与文化个性,高校校园社区人居环境景观的特色应当根植于本地自然环境与历史文脉之中。高校校园社区人居环境景观设计应该尊重、反映地域的文化、历史与风土人情,创造适合特定高校校园社区人居环境的空间秩序与功能,应用于景观中的艺术应当契合所在场所的具体环境,明晰学生公共活动的具体要求,加强高校校园社区人居环境空间的文化性格与人文色彩,保障高校校园社区人居环境景观的自明性、永恒特性与场所历史文化特质,从而形成丰富多元的艺术形态;

(3)高校校园社区人居环境规划设计是以校园师生行为、心理需要为立足点,创造高质量的校园空间来满足其科研、教学、生活的需要。高校校园社区人居环境景观设计过程需要与学校师生进行互动,高校校园社区人居环境艺术日益升温的现象也反映了建设不断走向深化的趋势。通过冷静的观察与思考,当前高校校园社区人居环境景观设计过程体现在建立决策与民意交流互动方面,及在常规程序及相关法律法规等在内的整套运作机制等方面;

(4)高校校园社区人居环境景观到底应该走向何种表现方式发展—如何设计才能适应学生对生活与自然的追求,才能够满足其学习与交流的需要,才能够适应变化着的高校校园社区人居环境生活,才能与社会发展同步。高校校园社区人居环境景观的整体构建应从更高的层次上认识高校校园社区人居环境景观发展的规律性与经验教训,并注重寻求其发展的可持续性,才能设计出好的高校校园社区人居环境景观,更好地为高校校园社区人居环境生活服务;

(5)高校校园社区人居环境面貌的巨变不完全等于高校校园社区人居环境形象与校园质量的提高。我国历史悠久,文化积淀深厚,高校校园社区人居环境的景观在设计中需要仔细研究以反应各校在文化、历史等方面的相对差异性;高校校园社区人居环境景观是学校发展的需要,也应该负担部分耕地所具有的生态环境功能。我国的高校校园社区人居环境景观设计承担着多重的任务与压力;

(6)我国高校校园社区人居环境景观建设在规划设计、开发和管理等方面,只有对高校校园社区人居环境整体规划外在的表现形态进行研究,并找到其内在的控制与联系因素,才能更好地对高校校园社区人居环境景观做各种恰当的处理与艺术安排,创造出符合师生需求的具有文化内涵与精神体现的高校校园社区人居环境公共空间。高校校园社区人居环境景观设计作为一种公共艺术,开始受到政府与社会的广泛关注。

(感谢查华普先生、王在芳女士、西南科技大学杨剑教授对我的支持与帮助)。