新时代政府系统性空间治理体系构建——基于长沙“多规合一”改革的实践

2019-05-17王慧芳黄军林

王慧芳,黄军林,陈 伟

新时代政府系统性空间治理体系构建——基于长沙“多规合一”改革的实践

王慧芳1,黄军林2,陈 伟2

(1. 长沙市自然资源和规划局,长沙 410000;2. 长沙市规划信息服务中心,长沙 410013)

十八大以来,习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,为新时期“国家治理”提供了科学理论依据和行动指南。空间规划作为全面、系统、协调配置空间资源的重要抓手,是关乎“治理能力现代化”目标实现的关键。长沙紧扣时代主题和中央精神开展了一系列探索,其中重要工作之一就是通过“多规合一”改革,探索了基于全域空间资源的“战略—行动—指标”的空间规划编制、管控、实施及监督的传导路径,建立了以“目标体系”“管控体系”“审批体系”和“监督体系”为主体的新时代“系统性空间治理体系”。

系统性;事权;信息共享;空间治理;多规合一

“推进国家治理体系和治理能力现代化”是党的十八届三中全会提出的全面深化改革的总目标,[1]是推进各项改革的立足点与归宿。空间规划作为国家治理在空间资源配置领域的重要工具,[2]是关乎“治理能力现代化”目标实现的关键。党的十八大以来,习近平总书记的系列重要讲话及中央重大决策部署为加快推进“多规合一”改革做了战略谋划和顶层设计:2013年12月,习近平总书记在中央城镇化工作会议上提出要“积极推进市、县规划体制改革,探索能够实现‘多规合一’的方式方法,实现一个县市一本规划、一张蓝图,实现一张蓝图干到底”;2014年,国家新型城镇化规划(2014-2020)强调推动有条件地区的经济社会发展总体规划、城市规划、土地利用规划等“多规合一”;2015年,中央城市工作会议提出要“完善城市治理体系,提高城市治理能力,促进城市治理体系和治理能力现代化”;2017年1月,中共中央、国务院办公厅部署开展省级空间规划试点,指出“建立健全统一衔接的空间规划体系,提升国家国土空间治理能力和效率”;2018年2月,党的十九届三中全会通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》(下称《决定》),并提出了“强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用,推进‘多规合一’,实现土地利用规划、城乡规划等有机融合。”2018年3月13日,第十三届全国人民代表大会第一次会议审议了国务院机构改革方案,这是40年来最大规模的机构改革,方案提出组建自然资源部,而自然资源部的主要职责是对自然资源开发利用和保护进行监管,建立空间规划体系并监督实施等,自然资源部囊括了8个部委自然资源的监管和空间规划职能,部门调整从“合一”到“统一”才是“治本的改革”,以“多规合一”为抓手,探索建立空间治理体系、是推进空间治理体系现代化的关键所在,也是推进空间治理能力现代化的重要保障,是空间治理领域响应国家改革要求的重大举措。

立于“两个一百年”历史交汇点与经济社会发展和治理转型关键时期,长沙以新总规试点为契机,紧扣时代主题和中央精神[3]开展了一系列探索,其中重要工作之一就是通过“多规合一”改革,构建了一套面向全域空间资源的“目标体系”“管控体系”“审批体系”和“监督体系”为主体的新时代系统性空间治理体系。

一、新时代政府系统性空间治理体系构建

(一)问题引入:“部门规划”体系引致的“冲突与博弈”

目前由政府组织编制涉及空间开发利用的规划约80余类,各类规划由于主管部门行政组织架构的不同,规划编制和管理存在较大的差异。[4]从法理上看,各类规划看似职责明晰,而规划的本质是面向未来的,是一种多阶段的动态决策问题,加上在实际空间管理中,由于各类空间规划主管部门工作侧重点不同,规划内容存在较大差异性,使矛盾存在于规划的全过程中,[5]各类规划在同一空间背景下实施,由此导致规划功能相左、相互摩擦。[6]

究其原因,除了传统认识上的标准、技术不统一等原因外,深刻的内因源于部门特色鲜明的规划体系。由此导致在同一行政辖区内,同时出现多个指导空间资源配置的控制性或引导性规划。受到我国市场化和分权化改革的深刻影响,各类规划通过完善功能、强化管控能力以适应社会经济发展的需求,规划空间管制功能的完善演变成为行政扩权运动。可见,“多规”冲突并不完全是由规划“过多”引致的,而更大可能是由于规划不当引起的。[7]值得关注的是,空间规划的冲突表象,是空间管制行政权力上的交叉与重叠,也是部门之间围绕土地发展权配置的博弈,更是责任边界与权益边界模糊的结果。[8-9]

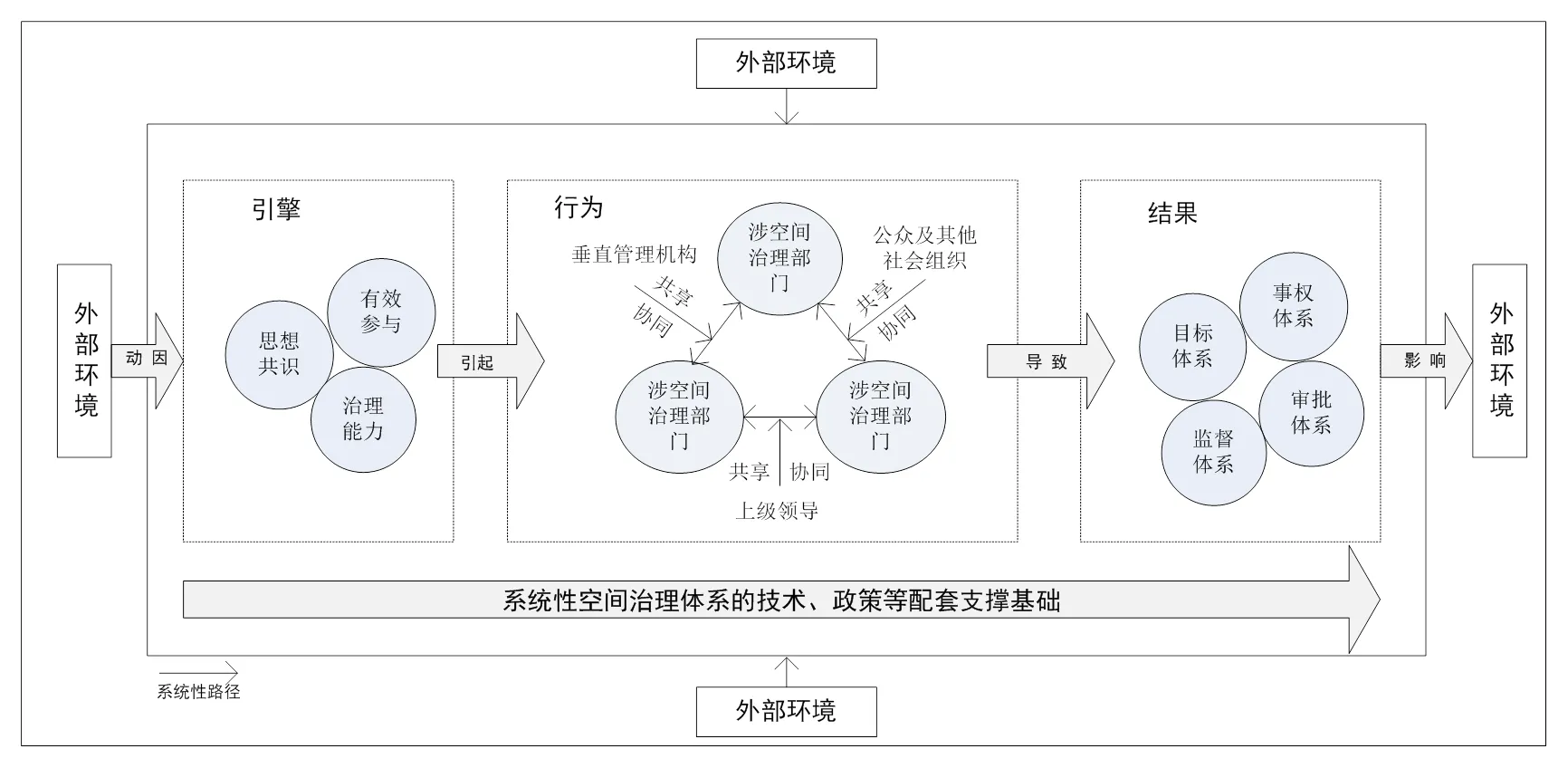

(二)问题分析:“多规合一”与“系统性”

虽然“多规”的冲突问题实际存在,但是“多规”之“合”更是历史必然的现实选择,只有“合”才能完成空间治理秩序的整合和再造,减少政府行政资源内耗,提高行政效能;[10]才能突破空间规划发展的技术瓶颈,统一规划资源,提升空间规划水平;才能厘清部门规划权力边界、防止管理越位和缺位、克服政府失灵和市场失灵;才能建立国土开发保护的利益机制、规范政府与部门行为、形成空间治理合力。[11]“空间治理现代化”要求多主体共同规范权力运行及维护社会公共秩序而形成和建构一套制度规则、治理工具及执行能力,从根本上建构起一套有机、协调、动态和整体的空间治理体系。通过“多规合一”改革实现多领域、多层次的“系统性空间治理体系”达成空间治理共识,形成多个各部门通力合作的“共治”局面,是完善空间治理体系和实现空间治理能力现代化的关键(见图1)。[12]

图1 “多规合一”改革与系统性治理驱动力框图

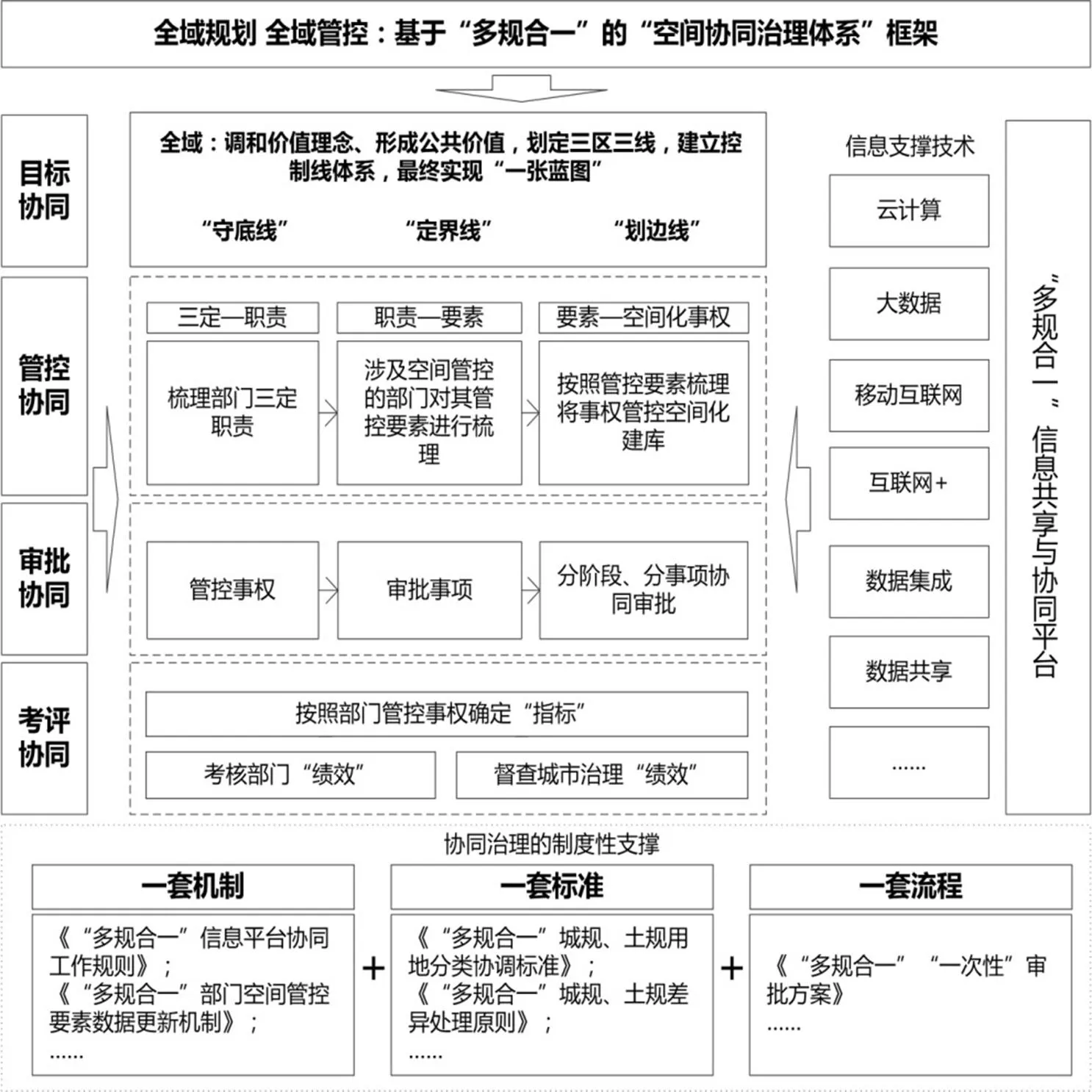

(三)应对策略:构建“系统性空间治理体系”

所谓“系统性空间治理体系”,是指以“多规合一”信息共享、协同与监管平台为支撑,通过“目标体系”“管控体系”“审批体系”和“监督体系”四大体系实现全域规划、全域管控的政府空间治理体系(见图2),从而搭建系统、整体、协同的整体空间治理格局:一是目标体系,主要是按照城乡统筹、资源保护、共建共享等核心内容,框定“三区三线”,形成公共价值共识,使各部门在空间配置行动上相互协调、科学有序、一以贯之;[13]二是管控体系,主要是以梳理部门管控事权与要素为核心,明确建立权责、要素和边界,建立“三管三有”的空间事权体系,改善原来各自为政、部门化及碎片化的治理环境;三是审批体系,该层级依托“目标体系”和“管控体系”所建立的空间治理的依据体系和权责体系,在涉空间项目的审批中实现“信息共享”与“业务协同”;四是监督体系,主要是依托成熟的政府考核与评估体系,为保障城市发展目标的实现,监督各治理主体彼此之间相互合作、相互配合、相互制约。“系统性空间治理体系”从目标、事权、审批和监督上实现了互联互通,最终实现各级政府上下部门之间信息互通、数据共享,共同做出理性决策,促进空间治理的现代化。[14]

图2 系统性空间治理体系框架构建

二、新时代政府系统性空间治理体系实践

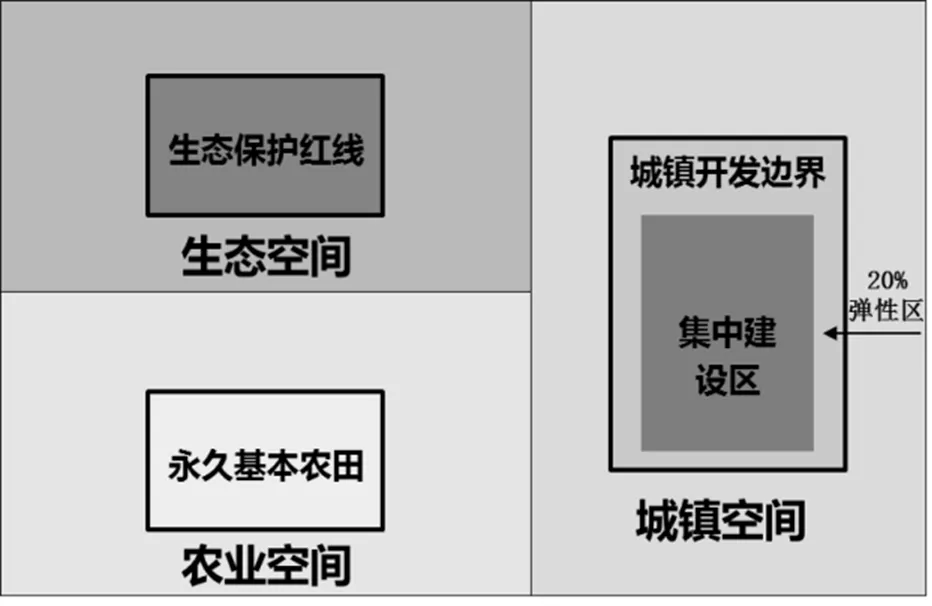

(一)目标体系:划定“三区三线”,形成公共价值与目标共识的法定管控体系

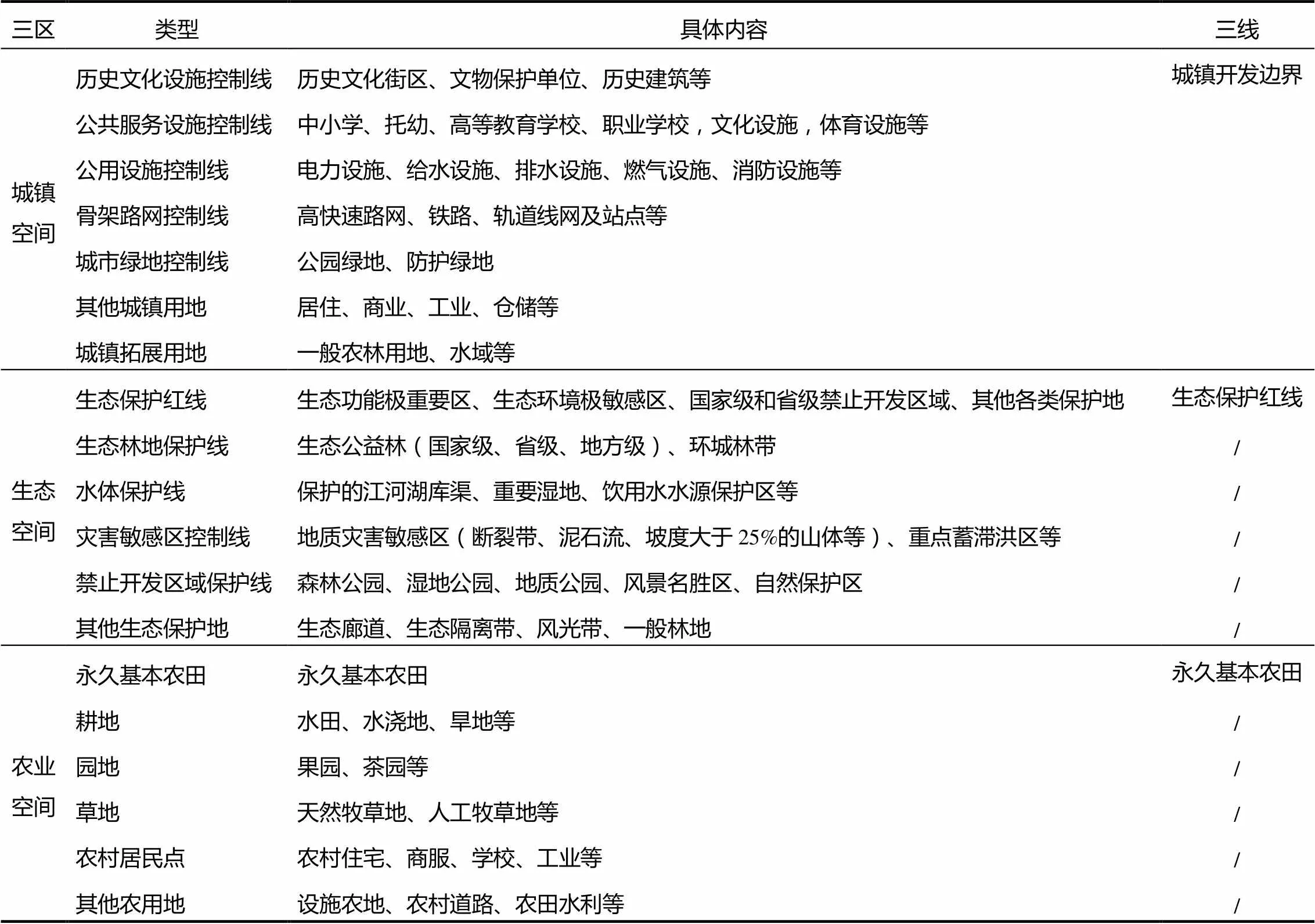

目标协同得以实现的保障是通过“多规合一”所建立起来的空间规划的“融合”路径。第一步就是结合现状与规划梳理工作初步搭建全市域1.18万平方公里范围内现状一张图、城乡规划拼合一张图、土地利用规划拼合一张图;第二步是对规划拼合一张图进行了差异分析,制定了符合长沙实际的差异处理协调原则,并结合法定规划的修改对差异进行协调与处理。同时,在建设用地范围内,重点对交通类、市政类及公共服务设施类共计14个专项规划与控规的差异分析与协调处理工作,形成基于“法定规划”的全市域覆盖的“一张蓝图”;第三步就是法定“一张底图”上划出“生态空间”“农业空间”“城镇空间”的三区及搭建以“生态保护红线”“永久基本农田”“城镇开发边界”为主体的三线管控体系(见图3、表1),长沙市市域“三区三线”方案(见图8),以此作为空间协同治理的公共价值与目标共识。

图3 “三区三线”理想空间结构示意图

表1 “三区三线”治理体系

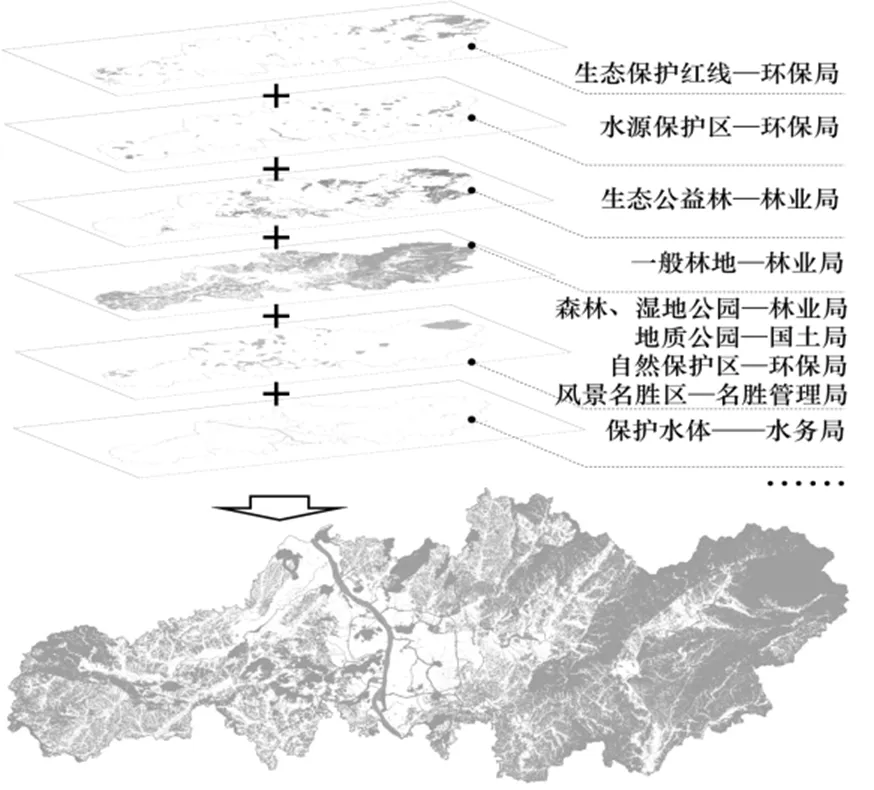

1. “守底线”:锚固生态空间

“生态空间”是城市生态安全的保障底线,是城市发展全过程中都必须严格保护的区域,按照部门三定职责,通过详细调研、部门访谈、空间数据整理,梳理提炼长沙市市直部门实际管控的生态空间要素,最终确定了22类需严格保护的生态要素,并明确了与之对应的7个事权部门,包括国土局、规划局、环保局、林业局、风景名胜区管理局、水务局、园林局。经过部门协商研究,将各生态保护要素层层叠加,达成生态保护共识区域,进而划定了全域生态空间,面积约6 619平方公里(见图4),占市域面积的56%。各事权部门按照相关的法律法规管控相应的生态保护要素,其中“生态保护红线”区域按最严格的标准进行管控。

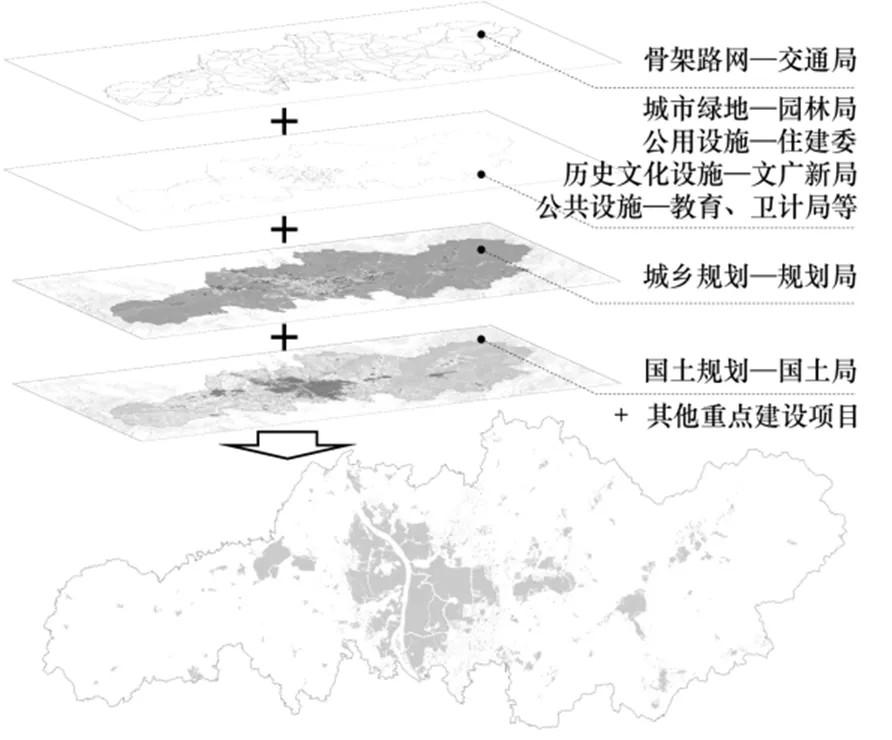

2. “划边线”:框定城镇空间

本次长沙市“多规合一”城镇空间划定以生态“底线”为刚性框架,以城规、土规融合为操作手段,以市直部门计划项目落地为目的,分三步走来划定。第一步:制定城规与土规用地分类衔接标准、统一坐标标准、统一数据标准,制定基本差异处理原则。差异共分为4大类(技术误差导致的差异、土规为非建设用地城规为建设用地、城规为非建设用地土规为建设用地、管理缺位导致的两规差异)、11小类,并形成4类处理方式(技术小组处理、部门协商、市领导决策、规委会审定),在技术小组解决因标准不一导致的差异基础上,建立规范化的差异图斑库包括差异图斑编号、所属地、类型、面积、审批情况、城规情况、土规情况、现状情况、处理建议及处理方式等。第二步:叠加部门计划项目,通过部门协商研究,上报市领导决策,解决落实项目用地。第三步:将落实部门计划项目的城规土规一致的建设用地空间与生态空间再次叠加分析,在保障刚性的生态保护要素不受破坏及建设用地集中成片的原则,划定全域城镇空间(即城镇开发边界),面积约1 363平方公里(见图5)。

3.“定界线”:界定农业空间

“农业空间”是介于生态空间与城镇空间之间的区域,它是农业生产的空间载体,是粮食安全的空间保障,兼具一定生态功能,面积约3 933平方公里(见图6),其中,永久基本农田是农业空间的重点管控区域,按《基本农田保护条例》进行管控。

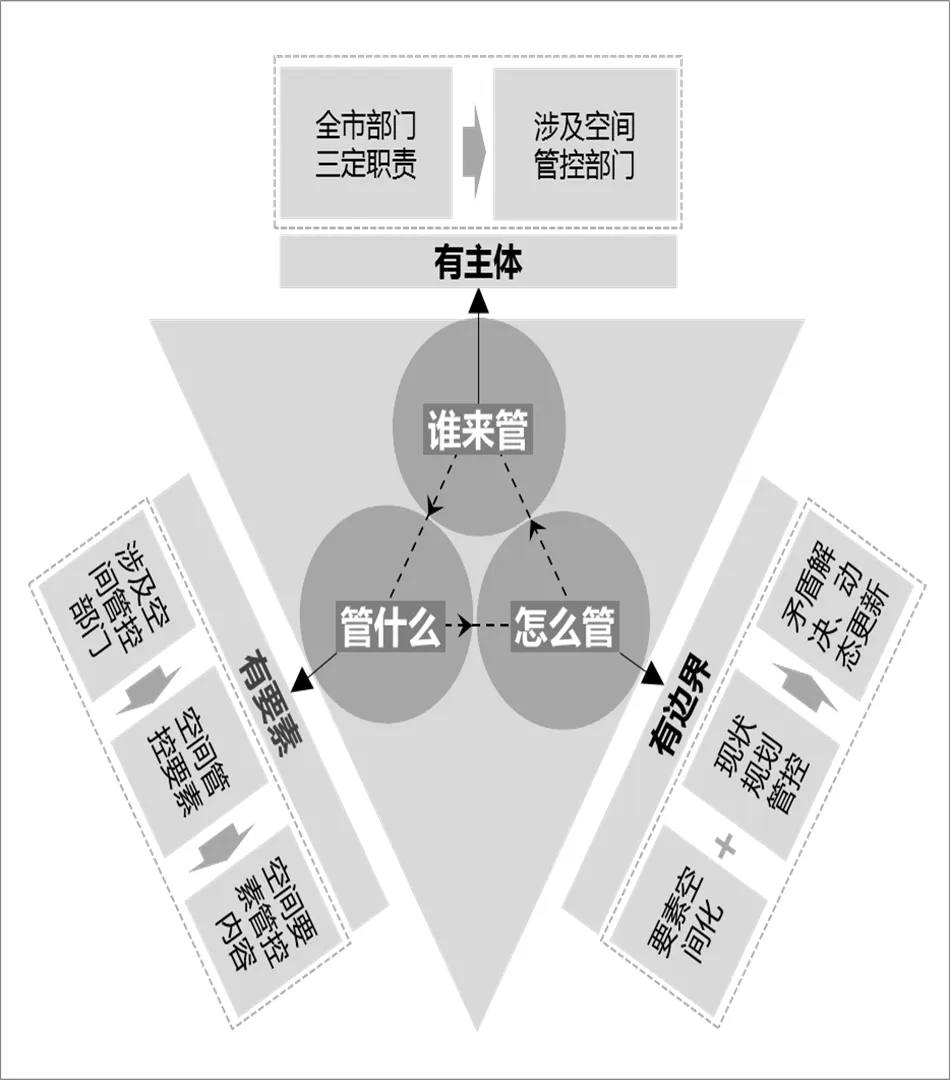

(二)管控体系:建立权责清晰、要素清晰和边界清晰“三管三有”的空间事权体系

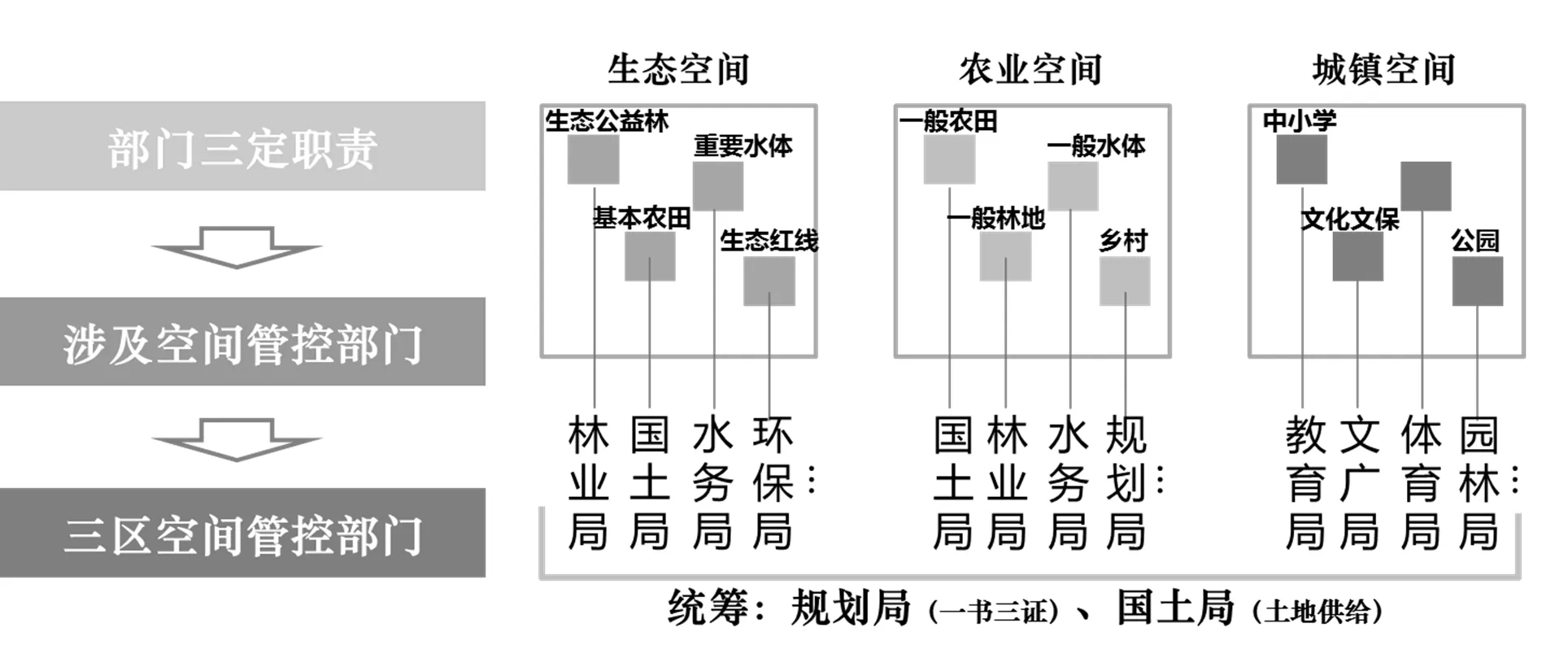

管控体系的关键在权责清晰,长沙市“多规合一”工作中,按部门三定职责,结合部门事权梳理,明确各部门空间管控要素、管控边界,[15]建立起谁来管(确定主体)、管什么(管控要素)、怎么管(空间边界)“三管三有”体系(见图7)。

图4 “生态空间”

图5 “城镇空间”

图6 “农业空间”

图7 “三管三有”的部门空间事权体系示意图

图8 长沙市市域“三区三线”方案(2020年)

1. “谁来管、有主体”:梳理“三定”职责,定位“涉空”部门

长沙市“多规合一”工作之初,便拟定了工作路径,由技术小组在搜集资料的同时对全市55个市直部门的三定职责进行梳理,形成一本权力清单,一本职责清单。根据两清单对各部门职责一一甄别,明确了31个部门涉及空间管控职能,并将这些部门管控职能与蓝图“三区”内容进行对应,明确11部门涉及生态空间管控,10部门涉及农业空间管控,28部门涉及城镇空间管控(见图9)。

2. “管什么、有要素”:空间管控要素分类,明确要素空间类型

在管控职能梳理的基础上,将部门空间管控的对象要素分成三类,包括独立占地要素、非独立占地要素和虚拟空间要素,虚拟空间要素是指无具体实物形态,但需要受到部门管控的空间如机场净空、微波通道等。按照“部门三定职责—管控对象—管控内容—管控方式—管控依据”整理形成31个部门空间管控要素一张表。

图9 部门空间管控事权梳理思路示意图

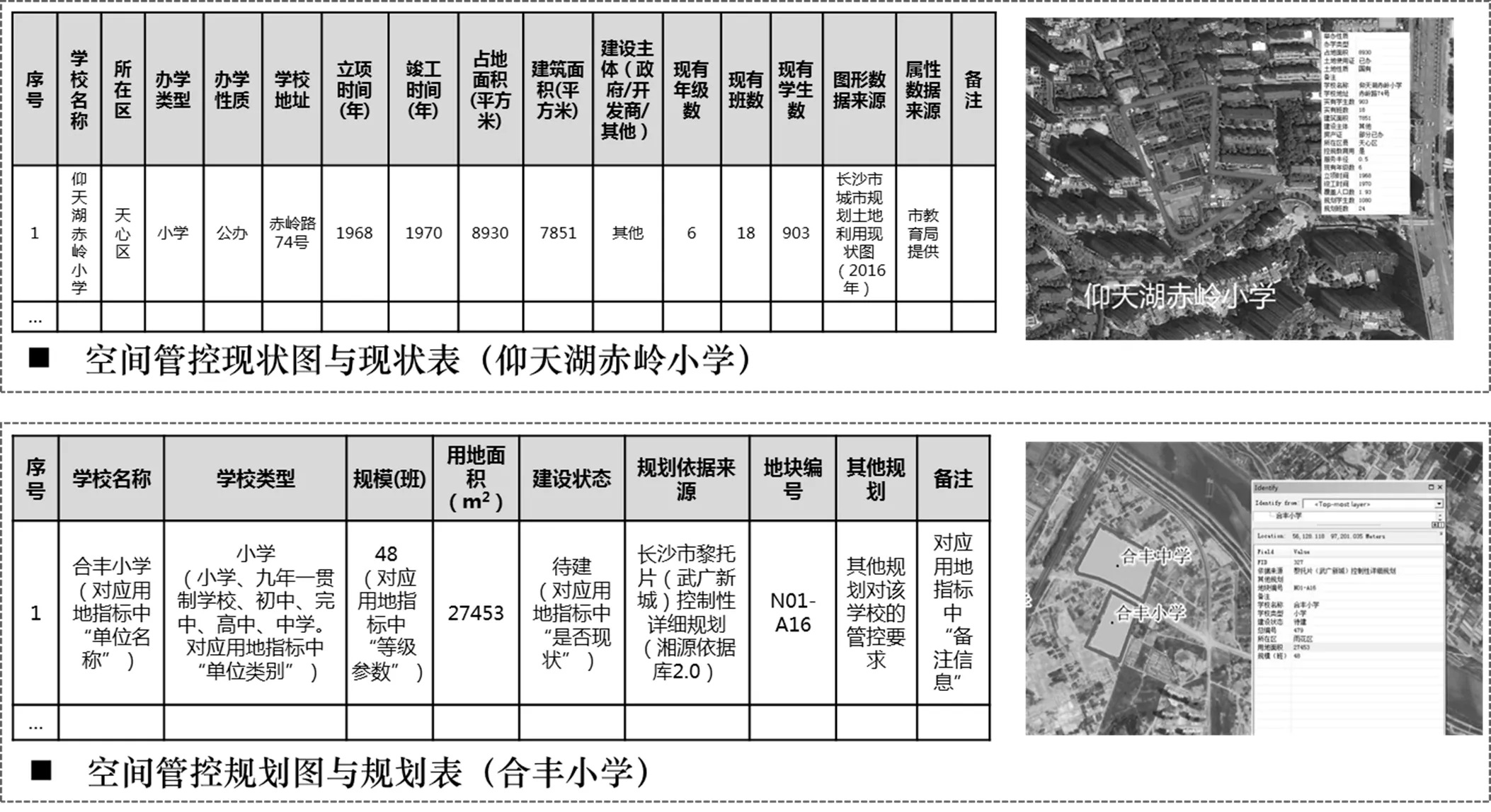

按照部门空间管控要素一张表,对接31个空间管控部门,形成了140余项空间管控要素,将各空间要素数据矢量化、属性标准化,形成了400余项空间管控要素图层,每项管控要素形成“两图两表”,即“现状一张图”和“现状一张表”“规划一张图”和“规划一张表”,如市教育局中小学“两图两表”(见图10),搭建了责权利明晰、管控要素详细、空间界线清晰的空间管控体系,促进部门空间治理、事权管控能力提升,切实将部门事权落实到空间上。

3. “怎么管、有边界”:建立依事权进行空间要素管控的机制

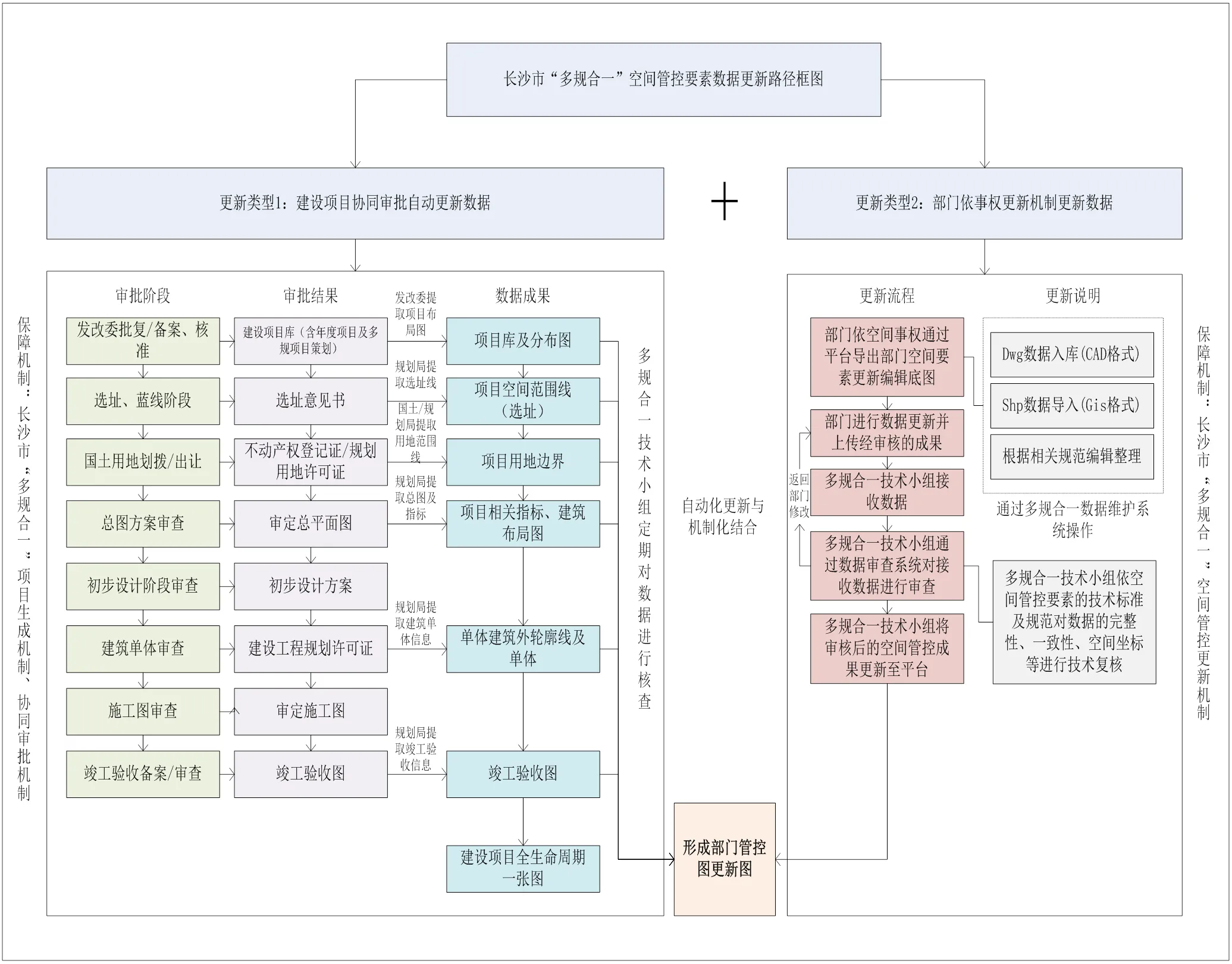

在未来2-3年时间内,随着新空间规划成果的完善,将逐步落实以“空间要素梳理”来明晰“空间管控事权”的思路,并逐步建立“谁管谁更新”“现状、规划管控联动”的平台动态更新机制,每个部门在空间管控事权范围内的事项都有明确的边界,并制定管控机制(见图11)。[10]

(三)审批体系:建立“一表进出”与“纵横联通”的项目联审体系

按“法定授权、事由法定”原则以及“放管服”要求,重构行政审批流程,降低空间治理过程中的制度性交易成本,梳理审批事项关系,建立从项目预审、协同审批机制,实现“资料互提、成果共享、联合审批”,大幅提高审批效能,节约报建成本。据统计,房建项目提交申报资料由原550余项将减至200余项,重复提交资料减少60%以上。以“多规合一”信息平台为载体,实现政府内部横向联通;纵向打通部、省、市、区(县)政府、园区系统,实现互联互通(见图12)。

(四)监督体系:建立“战略-行动-指标”的刚性传导体系

传统空间规划最大的问题在于重编制而轻实施,导致规划目标与实施机制相脱节。为保证空间治理的刚性传导,有必要理清空间治理全过程中的权责利结构,界定中央与地方、政府与部门之间、各部门之间的关系,明确规划实施主体、对象及目标等。长沙市“多规合一”改革从总体设计之初就考虑到空间规划落地性问题,按“战略—行动—指标”的空间治理路径,构建了200余项的指标,实现从城市发展战略到规划实施等的刚性传导,按照体检与评估的要求,将部门事权、空间规划及考评指标相结合,明确部门工作任务,并将任务完成情况纳入绩效考核,可依据相应指标和数据生成评估报告,有效推动城市涉及空间类各项战略目标任务的落实和实施。

图10 市教育局中小学空间管控“两图两表”示意图

图11 长沙市“多规合一”空间管控要素更新框图

图12 长沙市“多规合一”信息平台“纵-横”关联图

三、新时代政府系统性空间治理体系成效

基于“多规合一”的“系统性空间治理体系”的搭建为长沙空间治理转型带来效益,成为落实“放管服”改革工作落地的“主抓手”、实现“阳光规划”的“助推器”、实现“一张蓝图管到底”的“硬保障”,从当前长沙市“多规合一”的体系运行情况看,改革效益主要有以下三方面:

(一)以“系统性治理体系”优化治理“结构”

空间治理的工作基于统一的协作框架和信息平台上,进行空间资源配置的协调、以系统性推进空间资源的高效整理利用和审批流程改革,同步探索规划审批和实施机制的改革,缩减审批实现,打破部门藩篱,显著提高行政管理效率。通过系统性治理平台所构建的基础信息数据网络,在部门之间建立跨部门信息联系系统,是成功实现跨部门治理的先决条件。

(二)以“系统性治理体系”链接信息“孤岛”

统一的“信息共享”平台是推进政府跨部门协同治理的支撑基础。[16]将“信息孤岛”联接成“信息大陆”,是“系统性空间治理体系”的核心目标与任务,系统性治理体系的搭建,打破原有的“碎片化”“分散化”部门信息“孤岛”局面,建立了一套完善的各部门与各层级之间互联互通的信息交互接口,形成了“数据共享仓库”,可有效化解“信息孤岛”现象,提高政府公共管理效率。构建了以“多规合一”信息平台为核心,建立了全域空间治理底图,构建全域空间治理体系,为全域规划和全域管控打好了基础。

(三)以“系统性治理体系”降低治理“成本”

从经济学交易成本的视角分析,跨部门与层级工作是有成本的,这种成本既体现为时间上的成本,也涵盖经济性的成本,主要包括搜寻合作对象的信息成本、合作协商成本、合作缔约成本、合作执行成本。[17]如何降低跨部门工作成本是系统性推进空间治理面临的重要问题。在长沙探索“系统性空间治理体系”的同时,将如何降低“成本”纳入顶层设计的目标体系中,并将其作为提升政府效能的关键影响因素,将信息技术导入政府空间治理活动之后,各治理参与主体可通过平台获得充足的治理信息,从而减少治理的成本。

四、“新时代”背景下推进系统性空间治理需进一步探索的内容

长沙市以“多规合一”为抓手,在中央精神及相关政策指引下,基本完成了各类空间规划的整合,搭建了系统性工作平台,然而值得深思的是,在实践中发现比工作平台搭建更为重要的内因是政府及其职能部门权力的配置、协调和规范,因此,制度建设成为影响“多规合一”改革成效的关键。“规划先行”亟需“立法为本”的基础保障,健全空间治理的法规制度、健全空间规划体系。改革与法治是“破”与“立”的辩证统一,法治的完善需要改革提供实践样本,改革的成功则需要法治提供基础保障。“明者因时而变,知者随世而制”,空间规划作为政府对空间利用的基本干预手段,推进法治化尤为重要。在政府机构改革的背景下,“多规合一”工作迎来前所未有的机遇,围绕“多规合一”成效的法制建设势必成为下阶段重点关注的问题。

[1] 俞可平. 论国家治理现代化[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2014: 1-15.

[2] 熊健, 范宇, 金岚. 从“两规合一”到“多规合一”——上海城乡空间治理方式改革与创新[J]. 城市规划, 2017, 41(8): 29-37.

[3] 习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[J]. 前进, 2017(11): 4-23.

[4] 王向东, 刘卫东. 中国空间规划体系: 现状、问题与重构[J].经济地理, 2012, 32(5): 7-15.

[5] 吴次芳, 邵霞珍. 土地利用规划的非理性、不确定性和弹性理论研究[J]. 浙江大学学报: 人文社会科学版, 2005, 35(4): 98-105.

[6] 顾朝林. 多规融合的空间规划[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015: 15-45.

[7] 林坚, 陈诗弘, 许超诣, 等. 空间规划的博弈分析[J]. 城市规划学刊, 2015(1): 10-14.

[8] 林坚, 许超诣. 土地发展权、空间管制与规划协同[J]. 城市规划, 2014(1): 26-34.

[9] 何子张. “多规合一”之“一”探析——基于厦门实践的思考[J]. 城市发展研究, 2015(6): 52-58.

[10] 杨荫凯. 国家空间规划体系的背景和框架[J]. 改革, 2014(8): 125-130.

[11] 朱江, 邓木林, 潘安. “三规合一”:探索空间规划的秩序和调控合力[J]. 城市规划, 2015(1): 41-47.

[12] 王蒙徽. 推动政府职能转变,实现城乡区域资源环境统筹发展——厦门市开展“多规合一”改革的思考与实践[J]. 城市规划, 2015, 39(6): 9-13, 42.

[13] 吴超. 局部规则与共生秩序: “城市区域”协调发展的博弈分析[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016: 78-121.

[14] 祝春敏, 张衔春, 单卓然, 吴必虎. 新时期我国协同规划的理论体系构建[J]. 规划师, 2013, 29(12): 5-11.

[15] 门晓莹, 徐苏宁. 基于建立权力清单的城乡规划管理改革探索[J]. 城市规划, 2014, 38(12): 23-27.

[16] 戈德史密斯等. 网络化治理: 公共部门的新形态[M]. 孙迎春, 译. 北京: 北京大学出版社, 2008: 45-67.

[17] 埃里克·弗鲁博顿, 鲁道夫·芮切特著. 新制度经济学——一个交易费用分析范式[M]. 姜建强, 罗长远译. 上海: 上海人民出版社, 2006: 56-78.

Construction of the New Era Government’s Systematic Space Governance System: the Practice of the “Multiple-Plan Integration” Reform in Changsha

WANG Huifang1, HUANG Junlin2, CHEN Wei2

(1. Changsha Municipal Bureau of Natural Resources and Planning, Changsha, Hunan 410000, China; 2. Changsha Urban Planning Information Service Center, Changsha, Hunan 410013, China)

Since the “18th CPC National Congress” General Secretary of the CPC Xi Jinping made series of important speeches, new ideas and new strategies of governing the country, providing the scientific theoretical basis and action guide for the new era of “national governance”. As an important grasp of the comprehensive, systematic and coordinated allocation of space resources, the space planning is the key to the realization of the goal of “modernization of governance ability”. Changsha is closely to the theme of the era and the spirit of the central government that is carried out a series of exploration, which is one of the important work by more than one regulation reform. It sets up based on the global spatial resources “strategic action index” space planning, management, implementation and supervision of the conduction path, it is to establish a “The target system” and “The control system” and “The examination and approval system” and “The supervision system” as the main body of the new age of the“Systematic space governance system”.

systemic; powers or authority of office; information sharing; space governance; polymorphism

2018-12-13

王慧芳(1964-),女,湖南长沙人,博士研究生,主要从事空间规划编制与管理研究;黄军林(1985-),男,湖南常德人,博士研究生,主要从事国土空间规划研究;陈伟(1987-),男,湖南益阳人,硕士,注册城乡规划师,主要从事国土空间规划研究

TU 984.2;C 93-03

A

10.3969/j. issn. 2096-059X.2019.02.011

2096-059X(2019)02–0061–09

(责任编校:彭 萍)