基于分层走班的初中科学实验教学课例研究

2019-05-10王华震

□王华震 戚 兰

(绍兴市柯桥区教师发展中心,浙江绍兴 312030;绍兴市柯桥区实验中学,浙江绍兴 312030)

一、问题的提出

全面提高每一个学生的实验素养是科学教学的重要目标。实验教学既是初中科学教学的重要组成部分,又是提高学生科学素养的重要载体[1]。从传统教育向素质教育转变,探究性实验就开始被广泛倡导。但是,在现实的教学中,我们发现实施分层走班的课堂教学中,由于探究性实验需要综合考虑多方面的因素,很多教师依旧不敢放手让学生去自主探究,演示实验和验证性实验仍占多数。教师不愿在实验教学方案的分层设计上下工夫、花时间,导致实验教学方法形式单一、陈旧、机械。无论何种层次的班级学情,教师往往是为了完成教学任务而安排实验,在实验教学中一手包办现象比较突出。学生最多只是机械模仿,缺少动手和动脑的机会,尤其是优秀学生的实验创新和实践能力得不到相应的提高,实验教学有效性低下。

在实际教学中,以“照顾大多数”的课堂教学设计为指导思想的传统班级授课制,其弊端越来越突显,不仅拖垮了学习劣势的学生,而且阻碍了优秀学生的充分发展,出现了后进生“吃不了”,优秀学生“吃不饱”的现象。随着课程改革的不断深入,“分层走班”教学深入到课堂,通过教学组织形式的转变,从而改变学生的学习方式[2]。

二、课例分析

《生物的呼吸和呼吸作用》第一课时为浙教版八下第三章第五节新课内容,本节课的教学内容主要包括人体呼吸系统的结构、人体的呼气与吸气过程、气体交换原理。承接了氧气、氧化等内容,也为之后的呼吸作用、光合作用、自然界碳氧循环作铺垫。本节课在分层走班背景下,面对学习能力、学习习惯、学习兴趣等存在差异的学生,设计不同的实验教学方法,引导学生在学习相同知识的同时,达到不同的教学目的,获得不同层次的能力。

B层由原行政班中自学能力较强、学习习惯相对较好、学习积极性颇高的学生组成。对于该层学生来讲,教学中引导他们主动学习,促进自学能力的提高,注意知识的深度和广度。A层由原行政班中自学能力较弱、学习习惯相对欠佳、学习积极性不足的学生组成。对于该层学生来讲,教学中慢变化、小步走,培养其学习科学的兴趣,使之基本能掌握课本上的基础知识和基本技能。

(一)新课实验情境导入设计

(1)B层次课堂

情境导入

S:猜想“呼出气体与吸入空气在成分含量上发生怎样的变化?”

T:演示实验,比较蜡烛在空气和呼出气体中燃烧时间的长短(图1)。

图1

S:观察实验,分析现象,得出呼出气体中氧气含量降低。

T:设问:如何证明呼出气体中二氧化碳含量增加了?

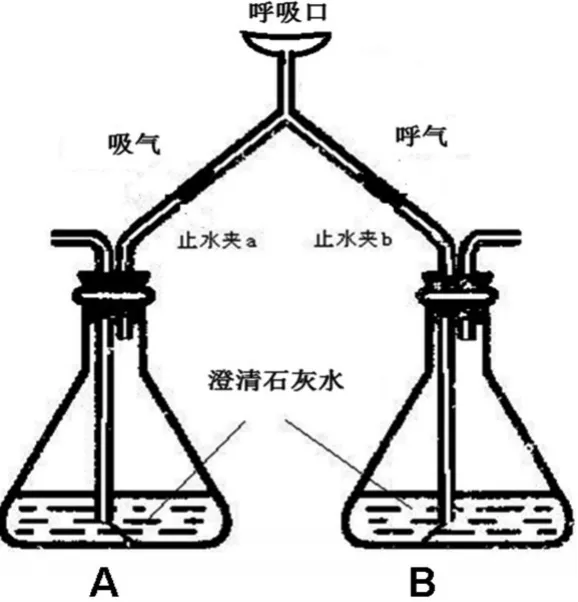

S:设计实验方案(图2),进行实验,观察现象,得出结论。

图2

(2)A层次课堂

情境导入

S:猜想“呼出气体与吸入空气在成分含量上发生怎样的变化?”

师生合作:利用传感器将呼出气体与吸入空气中氧气和二氧化碳的体积分数变化定量地显示在大屏幕上(图3)。

图3

S:观察数据变化,得出呼出气体中氧气含量降低,二氧化碳含量升高。

(3)评析:新课导入是课堂教学的先导,有酝酿情绪、集中注意力、渗透主题和带入情境的任务,是一节课成功的起点和关键。导入有法,但导无定法。不同层次的课堂,针对不同的学生,应有不同的导入方法。通过“比较呼出气体和吸入空气成分含量上的变化”引入。B层学生科学探究能力相对较强,教师演示实验,学生对比实验现象,分析得出结论,在前一个实验的引导后,学生进一步猜想——设计实验方案——进行实验——观察现象——得出结论。教师用实验情境激发学生自主探究活动。A层学生科学探究能力相对薄弱,通过“吹气”实验观察数据分析,直观地获取了知识,在教师的引导下开展学习活动。

(二)“呼气与吸气原理”实验分层设计

(1)B层次课堂

问题导入

T:设问:如何让气体进入气球?(图4)

S:方案1:吹气并演示;方案2:气球周围加一个密闭容器,改变容器体积,从而设计出呼吸模型(图5),并说说气体进入气球的原理。

图4

图5

小组合作活动:

将双手按在胸前,感受吸气和呼气时,胸腔体积的变化;

将双手轻轻按住肋骨下部,体验吸气和呼气时,肋骨的运动情况;

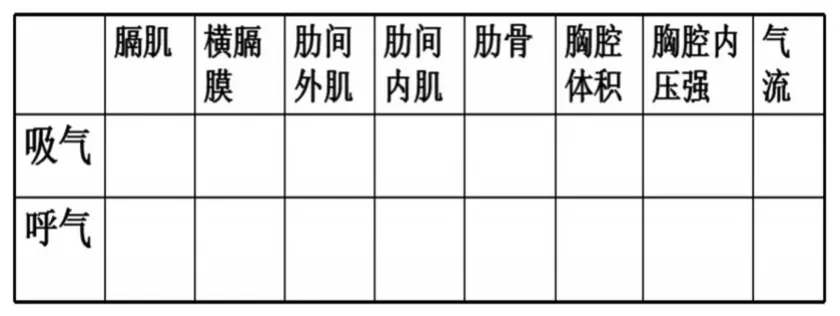

结合课本图3-66,完成表1;

表1

用曲线在坐标轴上表示人在平静呼吸时,肺内气压与大气压的示意图(图6)。

(2)A层次课堂

问题导入

T:躺在“气球”里的氧气很纳闷,刚才是怎么进来的呢?

S:利用模型(图5),让气体进入气球,并分步完成合作活动二、三、四。

合作活动二:

让气球鼓起来(气体进入气球);

思考气体进入气球的原理。

合作活动三:

用皮尺测量吸气和呼气时,胸围的大小;

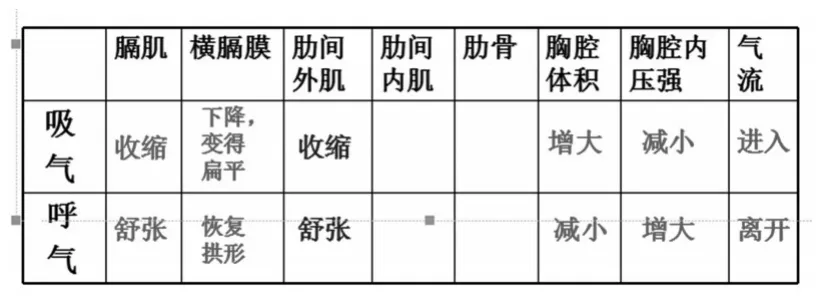

结合课本图3-66,完成表2。

合作活动四:

将双手轻轻按住肋骨下部,体验吸气和呼气过程中,肋骨的运动情况;

结合体验与模拟试验,完成表3。

表3

(3)评析:让B层学生自主设计实验方案“使气体进入气球的方法”,从而归纳出原理是气压差的改变,通过第二种方案得出了人体呼吸的模型,为学习人体的呼吸过程打下基础。同时将模型联系实际,形成建模思想。基于学生自学能力较强,培养他们的自我探究意识,加强语言表达能力和交流理解能力。在小组合作活动中,根据体验,推理气体进出的动力,锻炼其逻辑思维能力。画图分析对知识进行了深化与拓展,挖掘B层学生的学习潜能。

引导A层学生理解模型中气体进入和排出的原理,增强推理能力。基于学生自学能力较弱,通过皮尺测量胸围大小,激发兴趣,从定量的角度更能理解胸腔体积大小的改变。相对于B层次学生,自身体验分两次进行(活动三和活动四),旨在分小步、慢节奏,帮助理解呼吸运动的过程和原理,符合A层次学生的认知要求。

B层次在教学中,着重让学生认识到,分析事物可以从现象到本质的规律,建立科学探究的精神品质。本节课中,通过学生设计实验证明呼出气体与吸入气体的成分比较后得出氧气减少,二氧化碳、水汽增多这一现象,激起学生想要探究发生这一变化的本质原因,从而提出一系列问题。然后通过引导,让学生在自主学习、合作探究、自行设计实验等过程中获取知识,同时拓展知识的深度与广度,注重思维、实验、观察、分析等综合能力的培养。

A层次在教学中,通过传感器显示呼出气体与吸入空气的成分含量在数据上发生的变化,得出呼吸是气体交换的过程。测胸围大小,重在激发学生的学习兴趣。整个学习过程中分小步,让学生理解进行气体交换的器官,人体与外界气体交换的过程、原理以及肺泡的结构功能。同时通过阅读、交流、讨论等,注重培养学生的自学能力和合作意识。

三、启示

这些实验方案充分体现“以生为本”的观点,引导不同层次的学生在实验中观察、思考、讨论。尤其是鼓励高层次的学生大胆猜想与质疑,教师在其中只是组织者和引领者,可以期待这些学生在思维的碰撞中溅出智慧的火花[3]。不同的实验,如演示实验与学生实验。探究实验与验证性实验,研究运用不同的实验设计方案,最大可能促进学生科学探究能力的提高。

教师在实验教学中就应重视自主操作,放手让学生进行实验操作。完全没有必要老师一点点地讲,学生苦苦地记录。因为这种“照方抓药”式的实验操作,仅有利于实验能力较弱的学生,但是它却忽略了学生的主体性,使学生得不到应有的体验,也使学生无法主动生成实验技能。

在分层教学中,注重各层次学生的学法指导,引导学生总结自己的学习过程,并着重总结从形象到抽象思维,由认知到实践,由学会到会学等方面的转化,更好地掌握学习方法,有利于提高课堂的实效性。在实施学法指导的过程中我们把学生作为认识和发展的主体,充分尊重学生的主体地位,依据学生不同的认知规律、认知水平、认知潜能和认知兴趣等,在不同的教学设计中渗透不同的学法指导,从而发挥学生的主观能动性,使其在掌握学习方法的过程中自我明确学习目标、自我激发学习动机、自我保持学习兴趣、自我反馈调节学习行为与策略,加速对学法的内化过程,真正达到分层教学、因材施教的实效。