《资本论》的哲学意蕴:从哲学与经济学类比的视角看*

2019-05-09

对于马克思哲学的理解,我国的研究者分歧甚多,有“辩证唯物主义”[注]黄楠森:《必须坚持辩证唯物主义》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》1998年第2期。“实践的唯物主义”[注]肖前: 《马克思主义哲学是实践的唯物主义》,《东岳论丛》1983年第2期。“历史唯物主义”[注]俞吾金:《论两种不同的历史唯物主义概念》,《中国社会科学》1995年第6期。“实践、辩证、历史的唯物主义”[注]杨耕:《论辩证唯物主义、历史唯物主义、实践唯物主义的内涵——基于概念史的考察与审视》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2016年第2期。等多种说法。列宁在《哲学笔记》中说:“虽说马克思没有遗留下‘逻辑’(大写字母的),但他遗留下《资本论》的逻辑,应当充分地利用这种逻辑来解决这一问题。”[注]《列宁专题文集·论辩证唯物主义和历史唯物主义》,人民出版社,2009年,第145页。笔者以为,如果我们借助马克思《资本论》“从抽象上升到具体”的逻辑,[注]“从抽象上升到具体”本是马克思在《政治经济学批判·导言》中阐述、并在《资本论》中运用的从“理性抽象”上升到“理性具体”的叙述方法(比如“商品—货币—资本”的上升)。马克思认为,在历史上,比较简单的范畴所表现的关系存在于比较具体的范畴所表现的关系之前;正确的叙述逻辑是,从比较简单的范畴上升到比较复杂(具体)的范畴;理论叙述的先后顺序与经济学范畴所表现的关系在历史上出现的先后顺序是一致的,在此意义上,“从最简单上升到复杂这个抽象思维的进程符合现实的历史过程”。(参见《马克思恩格斯全集》,第30卷,人民出版社,1995年,第43-44页。)《资本论》中运用的“从抽象上升到具体”的方法,“理论地再现”从商品到货币再到资本这一“现实的历史进程”。对此问题的理解,(详见刘召峰:《马克思“从抽象上升到具体”的方法辨析》,《江汉论坛》2013年第10期。)也就是说,商品、货币、资本作为客观存在,也存在抽象—具体—更加具体的关系,从商品到货币再到资本的历史发展本身也可以理解为一种“从抽象上升到具体”。本文对于“从抽象上升到具体”的进一步“拓展”是:我们还可以把“抽象”与“具体”的对比,应用于马克思的商品理论、货币理论、资本理论之间的关系上,以及唯物主义、辩证唯物主义、实践(和历史)唯物主义、《资本论》哲学思想等的相互关系上。从哲学与经济学类比的视角来审视这些分歧,可以为消除(至少是缩小)相关分歧提供一些启示,并获得对《资本论》哲学意蕴的新领悟。

一、唯物主义与劳动价值论:一个初步类比

与唯物主义和唯心主义两大哲学流派的对立相类似,在经济学说史上也有劳动价值论与效用价值论的对立。劳动价值论,在其一般意义上,是用商品生产中的劳动耗费来解释商品价值(和价格)的经济学理论;效用价值论(包括边际效用价值论)是用人对物的主观评价去解释交换价值(或市场价格)的一种经济学理论。

把劳动解释为价值的源泉这一劳动价值论立场,是马克思与一些古典经济学家的共识。但若具体讨论,我们会发现古典经济学家的劳动价值论还有着这样或那样的缺陷。亚当·斯密有时认为,“物品的真实价格”取决于“获得它的辛苦和麻烦”[注](“耗费劳动论”),也有“购买或能支配的劳动量”是“衡量一切商品交换价值的真实尺度”[注]的说法(“购买劳动论”),还有商品价格由“地租、劳动及利润这三部分组成”[注][英]亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,上卷,郭大力、王亚南译,商务印书馆,1972年,第26、26、45页。的说法(“收入构成论”)。斯密的“耗费劳动论”被李嘉图和马克思继承和发展,“购买劳动论”和“收入构成论”则在后来成为庸俗经济学的理论基点。在此意义上,我们可以说斯密的劳动价值论是“半截子”的,而非一以贯之的。大卫·李嘉图则始终一贯地坚持生产中所耗费的劳动决定商品交换价值的原理,但他遇到了两大难题:(1)价值规律和利润的存在之间的矛盾(资本与劳动之间的“等价交换”如何产生利润);(2)价值决定于劳动的原理与等量资本获得等量利润的现实之间的矛盾。围绕这两大难题的理论论争,导致了李嘉图学派的解体。

在《1857—1858年经济学手稿》的《导言》中,马克思认为,货币主义把财富看成还是完全客观的东西,看成自身之外的物,存在于货币中;重工主义或重商主义的进步在于,把财富的源泉从对象转到主体的活动(商业劳动和工业劳动),但是,他们局限于“取得货币的活动”来理解创造财富的劳动;重农主义则把农业劳动看作创造财富的劳动;亚当·斯密“大大地前进了一步”,他抛开了创造财富的活动的一切规定性,实现了“对任何种类劳动的同样看待”,有了“劳动一般”的思想。[注]参见《马克思恩格斯文集》,第8卷,人民出版社,2009年,第27-29页。但是,马克思认为斯密的进步还不够。在《直接生产过程的结果》中,马克思说:“把商品归结为‘劳动’是不够的,必须把商品归结为具有二重形式的劳动:它一方面作为具体劳动表现在商品的使用价值中,另一方面作为社会必要劳动以交换价值的形式被计算。”[注]《马克思恩格斯全集》,第49卷,人民出版社,1982年,第51页。马克思的劳动价值论是奠基于劳动二重性学说的基础之上的,他以劳动的二重性(具体劳动与抽象劳动)来说明商品的二因素(使用价值与价值):劳动作为抽象劳动,形成商品的价值;劳动作为具体劳动,生产商品的使用价值。马克思的劳动二重性学说对于考察使用价值与价值,对于区分不变资本与可变资本,对于建构科学的社会资本再生产理论,对于透视“斯密教条”的错误,都具有重要意义。[注]对此观点的详细论证,参见刘召峰:《〈资本论〉中的“二重性”学说探论》,《教学与研究》2012年第1期。所以,马克思对它非常看重:“商品中包含的劳动的这种二重性,是首先由我批判地证明的。这一点是理解政治经济学的枢纽。”[注]《马克思恩格斯文集》,第5卷,人民出版社,2009年,第54-55、98、89-91页。不过,具体劳动与抽象劳动及其关系问题,是古典经济学家在分析商品的使用价值和交换价值时已经遭遇的问题,只是他们还未将二者明晰地区分开来,正如唯物论与辩证法在旧唯物主义者那里已有相关思想因子,只是还没有自觉地、完美地将二者统一起来。

对于马克思而言,更为重要的是,追问资产阶级经济学“从来也没有提出的问题”,去做“资产阶级经济学从来没有打算做”的事情。在《资本论》第一卷中,马克思认为,“政治经济学”从来也没有提出过这样的问题:“为什么这一内容采取这种形式呢?为什么劳动表现为价值,用劳动时间计算的劳动量表现为劳动产品的价值量呢?”[注]《马克思恩格斯文集》,第5卷,人民出版社,2009年,第54-55、98、89-91页。而这就是恩格斯所说的研究“劳动形成价值的特性”,确定“什么样的劳动形成价值,为什么形成价值以及怎样形成价值”。[注]《马克思恩格斯文集》,第6卷,人民出版社,2009年,第21页。通过上述追问,马克思考察了生产商品的劳动所特有的社会性质(即“二重的社会性质”):生产商品的私人劳动必须通过交换把产品转到把它当作使用价值使用的人手里,才能证实自身为社会总劳动的一部分,这一私人劳动的社会性质具有了物的外观。[注]《马克思恩格斯文集》,第5卷,人民出版社,2009年,第54-55、98、89-91页。这样,我们就进入了马克思拜物教批判理论这一研究领域。在拜物教批判理论的视野中,无论是商品的“价值”,还是创造它的“劳动”,都是具有独特性和历史性的社会存在物,而非一般的、永恒的存在物。[注]参见刘召峰:《“从抽象上升到具体”与马克思的劳动价值论——以“劳动的耗费、凝结与社会证成”为中心线索的解读》,《政治经济学评论》2013年第2期。

与之类似,在《德意志意识形态》中,马克思探究了青年黑格尔派从未提出过的问题:“这些哲学家没有一个想到要提出关于德国哲学和德国现实之间的联系问题,关于他们所作的批判和他们自身的物质环境之间的联系问题。”[注]在观念与人们的现实生活、物质实践的关系问题上,马克思回答说:“不是意识决定生活,而是生活决定意识”;[注]他们的历史观“不是从观念出发来解释实践,而是从物质实践出发来解释观念的形成”。[注]马克思这样剖析费尔巴哈的理论缺陷:“他没有看到,他周围的感性世界决不是某种开天辟地以来就直接存在的、始终如一的东西,而是工业和社会状况的产物,是历史的产物,是世世代代活动的结果”。[注]《马克思恩格斯文集》,第1卷,人民出版社,2009年,第516、525、544、529页。从“商业和工业”对“自然”的改造的角度,来理解“现存的感性世界”,从而把人的“周围的感性世界”看作人的活动的产物——这样的唯物主义,是一种“实践唯物主义”。这种“实践唯物主义”内蕴着把“历史”(“研究对象”)理解为一种具有“历史性”的社会存在物的理论自觉,因而也是一种“历史唯物主义”(其中的“历史”是作为“研究对象”与“解释原则”的统一[注]参见刘召峰:《历史唯物主义:“历史”作为“研究对象”与“解释原则”的统一》,《教学与研究》2010年第4期。)。

在哲学与经济学类比的视野中,我们可以获得关于马克思哲学的启示:马克思的哲学是一种唯物主义(任何发展都必须立足于此,而不能否定它),不过,我们还需说明它是何种唯物主义,正如明确“马克思的价值论是劳动价值论”非常必要,但还不够,还需进一步明了马克思的劳动价值论与资产阶级古典经济学的劳动价值论的区别;马克思的哲学是一种辩证的唯物主义(实现了唯物论与辩证法的结合),正如马克思在劳动二重性(具体劳动与抽象劳动的辩证统一)学说的基础上建构了自己的劳动价值论;马克思还追问和解答了青年黑格尔派不曾提出的问题,建构了一种“实践(和历史)唯物主义”,正如马克思追问和解答了“政治经济学”从未提出的问题,创立了拜物教批判理论。

二、哲学与经济学类比视角下的辩证唯物主义与实践(和历史)唯物主义

受苏联哲学的影响,我们曾把马克思主义哲学理解为“辩证唯物主义和历史唯物主义”,并认为历史唯物主义是辩证唯物主义在社会历史领域中的“推广和应用”。辩证唯物主义自然观(特别是“物质统一性”原理)是整个理论体系的“基石”。后来,这一理论“基石”被视为“抽象的自然观”(其中蕴含着“抽象物质本体论”)受到了一些特别推崇马克思“人化自然”思想的学者的批判。

俞吾金先生认为,马克思自然观的出发点不是排除人的目的性活动的抽象的自然界,而是被人的目的性活动中介过的“人化的自然界”,“就连人类诞生前的自然界也是在后来人类改造自然界的目的性活动的基础上被发现出来的”。[注]俞吾金:《自然辩证法,还是社会历史辩证法?》,《社会科学战线》2007年第4期。虽然从“时间上在先”的角度看问题,自然确实是先于人类而存在的;但是,从“逻辑上在先”这个角度看,正是人类的存在及其实践活动构成了自然的基础,在这个意义上,根本就不存在与人的生存实践活动相分离的自然。[注]俞吾金:《哲学是“关于世界观的学问”吗?》,《哲学研究》2013年第8期。笔者以为,俞吾金先生对于辩证唯物主义自然观的否定不能成立。

首先,我们可以说“人类改造自然界的目的性活动”是“发现”或“认识”“人类诞生前的自然界”的基础(这也只是说“实践是认识的基础”),但不能说“人类改造自然界的目的性活动”是“人类诞生前的自然界”存在的基础——人的实践活动并不构成“人类诞生前的自然界”存在与否的前提。

其次,基于人对自然的实践改造活动而建构的自然观,也不仅是“人化自然观”——现代实践与自然科学的发展,已经可以让人类“推知”人类诞生之前的自然,“观测”尚未被人化的自然。人类实践和自然科学的当代成就,使得人类对“人化自然”的限度(时间上的与空间上的)有了清醒的自觉。

再次,以“人类的存在及其实践活动”为基础而得以存在的自然,是“人化自然”,而非“人类诞生前的自然界”,因而,若论及“逻辑上在先”,“人类的存在及其实践活动”也只是相对于“人化自然”而言“在先”,而不是相对于“人类诞生前的自然界”而言“在先”。

最后,实践活动的“逻辑先在性”并不就是对自然“时间先在性”的否定。马克思曾明确肯定而不是否定“外部自然界的优先地位”。[注]《马克思恩格斯文集》,第1卷,第529页。此时,我们可以通过对马克思的哲学与经济学进行类比来辅助理解这一点:在用于生产商品之前,劳动早已存在,正如在人化自然存在以前,自然早已存在一样;而且,在生产商品的劳动存在的时代,还有不生产商品的劳动同时存在,正如在人化自然之外,还有“尚未被人化的自然”同时存在。只有肯定自然的“时间先在性”,才能理解从“尚未被人化的自然”到人化自然的转化,从而也才能理解“自然的历史性”;而俞吾金先生的“根本就不存在与人的生存实践活动相分离的自然”(言外之意是:只有“人化自然”才存在)等说法,恰恰是抹杀了“自然的历史性”。明了“人化自然”与“人类诞生之前的自然”和“尚未被人化的自然”之间的区别,而不是“把它们等同起来”[注]《马克思恩格斯全集》,第30卷,人民出版社,1995年,第47、47、44-46页。才是像马克思那样具备“历史性自觉”的表现。

马克思认为,对于资产阶级社会的剖析“能使我们透视一切已经覆灭的社会形式的结构和生产关系”,在此意义上,“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙”。[注]《马克思恩格斯全集》,第30卷,人民出版社,1995年,第47、47、44-46页。马克思的这一“从后思索法”意在提醒人们:要站在社会发展的最高处,“俯瞰”较为低级的历史进程。不仅如此,立足于历史发展的现实制高点,我们还可以对“一般规律”有更加清晰的认识。正是在剖析资产阶级社会特别是剖析资本主义生产方式的基础上,马克思才透彻地把握了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动[注]《马克思恩格斯文集》,第2卷,人民出版社,2009年,第592页。这一人类历史发展的一般规律。但是,这决不意味着只有在资本主义社会才存在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动。辩证唯物主义自然观虽是“现代社会”的产物,是我们基于人类实践和科技发展的当代成果对于自然(一般)的认识,是我们建构的当代自然图景或世界图景,但它同时适用于“现代”以前的人化自然和“人类诞生前的自然界”,正如基于资本主义商品生产对商品(一般)的认识,不等于对作为“资本的产物”的商品[注]《马克思恩格斯文集》,第8卷,第423页。的认识,不仅适用于资本主义商品生产和交换。这其中的道理不难理解:理论的提出所必备的条件与这一理论的适用范围(条件)是两回事。举例来说,万有引力定律是牛顿于17世纪提出的,是自然科学发展到一定历史阶段的产物,但它同样适用于牛顿之前的自然界。我们还可以以“劳动一般”为例来说明问题。马克思认为,在“最现代的社会”中,“个人很容易从一种劳动转到另一种劳动”,人们才能实现“对任何种类劳动的同等看待”,也才会有“劳动一般”这一经济学范畴。[注]《马克思恩格斯全集》,第30卷,人民出版社,1995年,第47、47、44-46页。但是,我们不能据此认定“劳动一般”只适用于“最现代的社会”而不适用于“现代”之前的社会形态。

由以上的论述可知,我们需要坚持辩证唯物主义自然观,而不是否定它;[注]安启念教授认为,马克思和恩格斯一样有辩证唯物主义世界观,不过,马克思特有的、最有价值的哲学思想是实践唯物主义;辩证唯物主义和实践唯物主义是从不同角度对世界的认识,前者是本体论,后者是人的解放理论,二者并不矛盾。参见安启念:《马克思与辩证唯物主义》,《北京行政学院学报》2014年第3期;《辩证唯物主义还是实践唯物主义——再读马克思》,《学术月刊》2011年第3期。辩证唯物主义自然观具有广泛的适用性,而不仅仅适用于它得以提出的那个时代。但是,辩证唯物主义自然观之于理解人类社会的独特发展规律并不够用(注意:不是“不管用”)。以“世界的普遍联系和永恒发展”等来说明社会历史,还未论及社会历史及其发展规律区别于自然及其规律的独特性何在,正如劳动二重性学说还只是论及“一切劳动”都是“具体劳动与抽象劳动的统一”,还未说明生产商品的劳动所独有的“二重的社会性质”(私人劳动需要通过交换才能证实自身是社会总劳动的一部分,劳动的社会性质具有了“物的外观”)。[注]参见《马克思恩格斯文集》,第5卷,第90-91页。说明社会历史的独特发展规律(特别是说明社会发展规律的客观性与人的主体能动性之间的关系)需要实践(和历史)唯物主义出场,正如剖析商品(特别是揭示商品的拜物教性质)需要商品拜物教理论出场一样。

在此,我们回顾一下马克思对于“生产一般”的态度,是非常有教益的。在《1857—1858年经济学手稿》的《导言》中,马克思说:“生产一般是一个抽象,但是只要它真正把共同点提出来,定下来,免得我们重复,它就是一个合理的抽象”。不过,“对生产一般适用的种种规定所以要抽出来,也正是为了不致因为有了统一(主体是人,客体是自然,这总是一样的,这里已经出现了统一)而忘记本质的差别。那些证明现存社会关系永存与和谐的现代经济学家的全部智慧,就在于忘记这种差别。”[注]可见,马克思承认“一般”“统一”的存在,但又提醒人们不要忘记“本质的差别”。因为“一切生产阶段所共有的、被思维当作一般规定而确定下来的规定,是存在的,但是所谓一切生产的一般条件,不过是这些抽象要素,用这些要素不可能理解任何一个现实的历史的生产阶段”。[注]《马克思恩格斯全集》,第30卷,第26、29页。在类比的意义上,我们也可以说:用“关于自然、社会和人类思维发展的一般规律的科学认识”[注]本书编写组:《马克思主义基本原理概论》,高等教育出版社,2018年,第3页。不可能理解任何一个历史发展阶段。马克思既肯定“生产一般”的合理性,又明确其局限(用生产的一般要素“不可能理解任何一个现实的历史的生产阶段”),告诫人们不要像“现代经济学家”那样忘记“本质的差别”。马克思的上述经济思想对于我们解读马克思哲学的启示是:在理解马克思的自然观时,既不能否定辩证唯物主义自然观的意义,又不能仅用关于“自然一般”的理论来诠释人类历史,而是要立足于人类对自然的实践改造的当代图景,建构“人化自然辩证法”,从而将辩证唯物主义“上升”为实践(和历史)唯物主义。“历史唯物主义是辩证唯物主义在社会历史领域中的推广和应用”之类的说法,若是想表达“马克思认识社会及其历史发展时也贯彻了既唯物又辩证的思维方式”的意思,并没有什么不妥;但如果以为我们可以从“辩证唯物主义”中“推论”出“历史唯物主义”来,就是错误的。从“辩证唯物主义”到“历史唯物主义”,这是从抽象到具体的“上升”,需要多年的艰苦研究工作才有可能实现,而绝不像进行形式逻辑的“推理”那样简单。

三、从实践(和历史)唯物主义到《资本论》哲学的“上升”

“实践的唯物主义”强调从劳动实践、从人的感性活动来理解“整个世界”。但是,如果不在其历史的、具体的形态上来把握“实践”,“实践”也将面临与“辩证唯物主义和历史唯物主义”框架中的“物质”一样的命运。更为重要的是,仅仅诉诸“实践的观点”, 并不能探寻到资本主义生产方式的独特运动规律,并不能揭示资本家剥削雇佣劳动者的秘密。在《资本论》中,马克思着重考察了“劳动”这一基础性实践活动。马克思的考察遵循的是从“劳动一般”到“生产商品的劳动”,再到“资本主义的雇佣劳动”这一“从抽象上升到具体”的逻辑。对于“劳动一般”,马克思说:“劳动作为使用价值的创造者,作为有用劳动,是不以一切社会形式为转移的人类生存条件,是人和自然之间的物质变换即人类生活得以实现的永恒的自然必然性。”[注]生产商品的劳动,则是“有用劳动与创造价值的劳动的统一”,具有“二重的社会性质”。[注]《马克思恩格斯文集》,第5卷,第56、90-91页。“资本主义的雇佣劳动”作为“有用劳动和创造剩余价值的劳动的统一”,[注]《马克思恩格斯全集》,第43卷,人民出版社,2016年,第199页。另可参见马克思:《资本论》(根据作者修订的法文版第一卷翻译),中国社会科学出版社,1983年,第185页。内涵更为丰富。由于马克思这样具体地剖析了特定“社会形式”的劳动,劳动、实践就不再是抽象的概念,而是具有了丰富的历史性内涵。《资本论》中的“雇佣劳动论”是实践唯物主义的具体化和深化。

历史唯物主义特别强调“物质生活的生产方式”在整个人类社会的基础性地位。但这对于剖析资本主义社会还远远不够——我们还需透彻地说明资本主义生产方式的独特性质。在《资本论》第一卷中,马克思说:“在徭役劳动下,服徭役者为自己的劳动和为地主的强制劳动在空间上和时间上都是明显地分开的。在奴隶劳动下,连奴隶只是用来补偿他本身的生活资料的价值的工作日部分,即他实际上为自己劳动的工作日部分,也表现为为主人的劳动。他的全部劳动都表现为无酬劳动。相反地,在雇佣劳动下,甚至剩余劳动或无酬劳动也表现为有酬劳动。在奴隶劳动下,所有权关系掩盖了奴隶为自己的劳动,而在雇佣劳动下,货币关系掩盖了雇佣工人的无代价劳动。”[注]《马克思恩格斯文集》,第5卷,第619页。需要说明的是,“无代价劳动”的德文原文是“das Umsonstarbeiten”(参见Karl Marx / Friedrich Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin, Band 23, 1962, S.562),它就是马克思所说的Gratisarbeit(无偿劳动),unbezahlte Arbeit(无酬劳动,未被支付工钱的劳动),应译为“无酬劳动”。《马克思恩格斯全集》中文第一版的译文是“无偿劳动”。(参见《马克思恩格斯全集》,第23卷,人民出版社,1972年,第591页。)笔者以为,第一版的译文准确,新版译文不确切:对于“剩余劳动”,资本家的确没有付出什么“代价”,但雇佣工人则不得不付出“代价”。在此,马克思指明了奴隶、服徭役者、雇佣劳动者的必要劳动与剩余劳动在表现形式上的重大差别:奴隶的必要劳动也表现为为主人的劳动,服徭役者为自己的必要劳动和为地主的剩余劳动是明显地分开的,雇佣劳动者的剩余劳动(为雇主的劳动)也表现为必要劳动(为自己的劳动)。我们也可以得出结论:资本主义生产方式的独特性在于,它实现了剥削与商品生产的“内在结合”(虽然商品生产和交换在奴隶社会和封建社会业已存在,但是,奴隶主与奴隶之间、地主与农民之间的剥削与被剥削关系并非建立在“商品交换”之上;在奴隶社会、封建社会中,剥削与商品生产的关系是“外在”的),资本对雇佣劳动的奴役建立在看似平等的商品交换的基础之上,从而资本主义的剥削被“平等交换”的假象掩蔽起来了,表现为没有剥削。《资本论》对于资本主义生产方式独特性的分析是历史唯物主义的生产方式理论的具体化和深化。

马克思是秉持“历史的”态度关照人类社会的:人们按照自己的物质生产方式建立的相应的社会关系,以及按照自己的社会关系创造的相应的原理、观念和范畴,都不是永恒的,而是历史的、暂时的产物。[注]《马克思恩格斯文集》,第1卷,第603页。这种“历史性自觉”,后来在《资本论》的写作中得到了彻底的贯彻。《资本论》及其手稿对于资本主义生产方式的科学分析证明:资本主义生产方式是一种特殊的、具有独特历史规定性的生产方式;它和任何其他一定的生产方式一样,把社会生产力及其发展形式的一定阶段作为自己的历史条件,而这个条件又是一个先行过程的历史结果和产物,并且是新的生产方式由以产生的现成基础;同这种独特的、历史规定的生产方式相适应的生产关系、分配关系,都具有独特的、历史的和暂时的性质。[注]《马克思恩格斯文集》,第7卷,人民出版社,2009年,第994页。基于这种“历史性自觉”,马克思曾多次批判“经济学家们”把资本、资本主义生产方式、资产阶级生产关系“永恒化”的企图。[注]详见《马克思恩格斯文集》,第1卷,第612页;《马克思恩格斯文集》,第8卷,第477-478页;《马克思恩格斯全集》,第35卷,人民出版社,2013年,第233页;《马克思恩格斯全集》,第50卷,人民出版社,1985年,第47页。这些“经济学家”因为受了拜物教观念(fetischistische anschauung)的束缚,“把经济的形式规定性,如商品,生产劳动等等,看成是这些形式规定性或范畴的物质承担者本身所固有的属性”[注]《马克思恩格斯文集》,第8卷,第528-529页。德文原文参见:Karl Marx/Friedrich Engels Gesamtausgabe, Dietz Verlag, Berlin, Ⅱ/4.1. 1988, S.114-115.,也就是混淆了生产的物质内容与社会形式,从而把“具体的”东西“抽象化”了:他们通过“撇开劳动过程的一切历史形式不谈”、通过抽去“一切生产过程的特殊差别”而“把它们的共同东西固定下来”,“证明”了生产资料与资本的同一性、劳动过程与资本的劳动过程的同一性、以及劳动与雇佣劳动的同一性。[注]他们把资本对劳动过程的占有同劳动过程本身混淆起来,从而把单纯劳动过程的物的要素同资本混淆起来,是为了证明“资本主义生产方式的永恒性”、“资本的永恒的自然必然性”,证明“资本是人类生产本身不朽的自然要素”、“资本的存在是人类生产的永恒自然规律”。[注]《马克思恩格斯文集》,第8卷,第460-461、477-478页。与“经济学家们”混淆生产的物质内容与社会形式,把物在社会关系中获得的“形式规定性”归之于物的天然属性,把资本抽象化、永恒化相反,马克思明晰区分了生产的物质内容与社会形式,剖析了资本主义商品生产中的“社会关系的物化”、“社会生产规定的物化”和“生产关系对生产当事人的独立化”,破除了种种假象带来的认识迷雾,揭示了资本的拜物教性质,彰显了资本主义生产方式的独特性和历史暂时性。[注]对此问题的具体阐述,参见刘召峰:《物象化、物化与马克思的拜物教批判》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2018年第1期;《拜物教批判理论与马克思的资本批判》,《马克思主义研究》2012年第4期。正是在《资本论》中,特别是在马克思对“经济学家”拜物教观念的批判中,“历史性”思想获得了自己的具体化形态。

近些年来,《资本论》哲学思想、资本批判越来越多地成为我国马克思主义哲学界的学者们撰写学术专著与论文的主题。说到“资本”,马克思的如下论断经常被我国学者引用:“资本不是物,而是一定的、社会的、属于一定历史社会形态的生产关系,后者体现在一个物上,并赋予这个物以独特的社会性质。”[注]《马克思恩格斯文集》,第7卷,人民出版社,2009年,第922页。孙正聿教授认为,马克思对于“物和物的关系”掩盖下的“人和人的关系”的揭示,是揭示了“存在”的秘密。[注]孙正聿:《“现实的历史”:〈资本论〉的存在论》,《中国社会科学》2010年第2期。其实,对“资本”进行批判的重点和难点并不在于说明“资本”不是“物”而是“关系”,而在于回答如下问题:作为“关系”的“资本”为什么和怎样表现为“物”的,“人与人的关系”是如何被“物与物的关系”掩盖起来的?[注]刘召峰:《拜物教批判理论与马克思的资本批判》,《马克思主义研究》2012年第4期。这样的追问,就将“资本批判”推进到“资本的拜物教性质剖析”的理论层面了。杨耕教授认为,马克思独特的思维方式、马克思主义哲学独特的存在方式在于,将形而上学批判、意识形态批判和资本批判融为一体。[注]杨耕:《形而上学批判、意识形态批判和资本批判的统一——我的马克思主义哲学观》,《社会科学战线》2011年第9期。对此判断,笔者非常赞赏,笔者想补充说明的是:在《资本论》及其手稿中,马克思揭露了“经济学家们”把资本主义生产方式抽象化、永恒化的企图,批判了“资产阶级经济学的形而上学”这一“形而上学特殊”,从而具体化了先前的形而上学批判;马克思对“经济学家们”的拜物教观念的批判,也以一种具体化的形态深化了先前的意识形态批判。[注]对此观点的具体阐述,参见刘召峰:《马克思形而上学、意识形态批判的具体化路径——以〈资本论〉对拜物教观念的剖析为例》,《学术研究》2014年第2期。

结 语

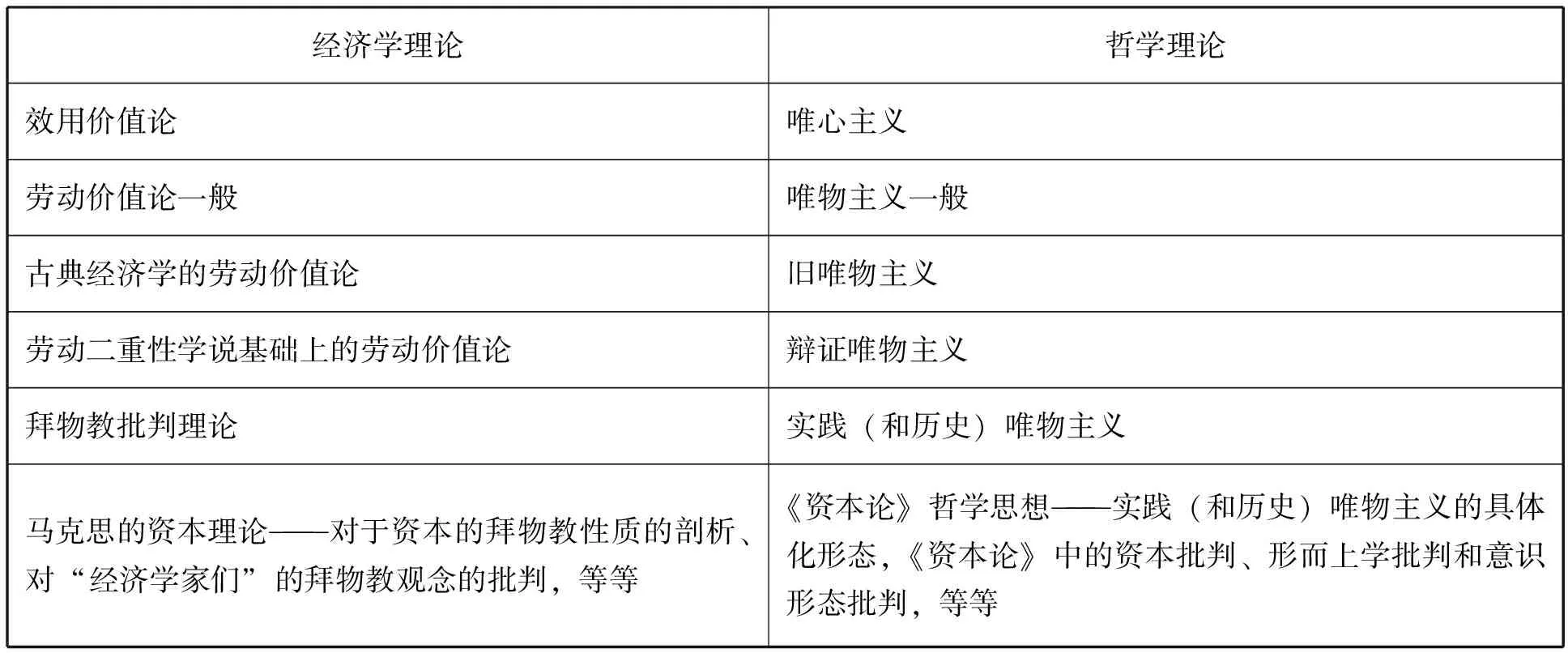

为方便读者理解,我们可以把上文的类比分析,整理成一个如下的表格:

经济学理论哲学理论效用价值论唯心主义劳动价值论一般唯物主义一般古典经济学的劳动价值论旧唯物主义劳动二重性学说基础上的劳动价值论辩证唯物主义拜物教批判理论实践(和历史)唯物主义马克思的资本理论———对于资本的拜物教性质的剖析、对“经济学家们”的拜物教观念的批判,等等《资本论》哲学思想———实践(和历史)唯物主义的具体化形态,《资本论》中的资本批判、形而上学批判和意识形态批判,等等

剩余价值的生产过程不能“归结”为价值形成过程,更不能“归结”为劳动过程;资本主义生产方式的独特运动规律不能“归结”为人类历史发展的一般规律,更不能“归结”为普遍适用于自然、人类社会和人的思维的一般规律。与之类似,《资本论》哲学思想不能“归结”为“社会存在决定社会意识”等实践(和历史)唯物主义原理,更不能“归结”为“世界的普遍联系和永恒发展”等辩证唯物主义原理。我们探究马克思哲学思想的正确思路是从抽象“上升”到具体,而不是把具体“归结”为抽象。

马克思的哲学是一种唯物主义,而非唯心主义,正如其经济学是一种劳动价值论,而非效用价值论。为了与旧唯物主义相区分,我们需要明确马克思的唯物主义是辩证唯物主义,正如为了与古典经济学的劳动价值论相区分,需明确马克思的劳动价值论是奠基于劳动二重性学说之上的。马克思追问了青年黑格尔派从未提出过的问题,创立了实践(和历史)唯物主义,正如马克思追问了资产阶级经济学“从来也没有提出的问题”,创立了拜物教批判理论。我们不能否定辩证唯物主义自然观,但运用辩证唯物主义原理,无法充分说明社会历史区别于自然的独特发展规律,因而有必要将辩证唯物主义“上升”为实践(和历史)唯物主义。正如“一切劳动”都是“具体劳动与抽象劳动的统一”,劳动二重性学说不能说明生产商品的劳动所独有的“二重的社会性质”,因而有必要让拜物教批判理论出场。在《资本论》及其手稿中,马克思的实践唯物主义、历史唯物主义、“历史性”思想都获得了自己的具体化形态,马克思的资本批判、形而上学批判、意识形态批判也都得到了具体化和深化,因而实践(和历史)唯物主义有必要“上升”为“《资本论》哲学思想”。这样,我们就从哲学与经济学类比的视角,对《资本论》的哲学意蕴进行了新的论证与阐发。