公正吸纳压力:当代中国的一项核心治理思想*

2019-05-09

一、为什么要关注公正:中国改革背后的思想焦点

当代中国作为一个重要的社会科学案例,不仅在经济学意义上引人注目,在政治学意义上,也创造了一个转型国家中的“奇迹”。一言以蔽之,即在没有像大多数后发国家一样采取西式民主转型的情况下,维持了长期的政治稳定,甚至获得了较高的民众支持。2008年的“东亚民主晴雨表”调查显示,中国民众对政府的满意度为3.6/5分,在环太平洋各大国中高于美国、日本、俄罗斯和印度。[注]Zhengxu Wang,“Citizens’ Satisfaction with Government Performance in Six Asian-Pacific Giants”,Japanese Journal of Political Science,2010,(1):62.近年多数实证研究都得出了类似的结论。

学界对中国的政治表现提出了各种解释,影响力最大的主要是经济绩效论与文化决定论。经济绩效论认为,改革开放以来政府的意识形态合法性一直在减弱,但又没有西式的选举合法性,因此只有以高速的经济增长来创造绩效合法性。[注]杨宏星、赵鼎新:《绩效合法性与中国经济奇迹》,《学海》2013年第3期;Bruce J.Dickson,The Dictators’s Dilemma:The Chinese Communist Party’s Strategy for Survival,Oxford University Press, 2016.文化决定论则试图理解民众支持背后的政治文化,他们发现部分中国人把“民主”理解为社会经济福利,另一些把“民主”理解为选举的人也不支持多党竞争,而这正是两千年儒家传统教给中国人的民本主义思想。无论是海内的“中国模式”论者[注]潘维主编:《中国模式——解读人民共和国的60年》,中央编译出版社,2009年。还是海外试图解释“威权韧性”的学者,[注]Tianjian Shi,The Cultural Logic of Politics in Mainland China and Taiwan,Cambridge University Press,2015;Shanruo Ning Zhang,Confucianismin Contemporary Chinese Politics:An Actionable Account of Authoritarian Political Culture,Lexington Books,2015.都持这种文化解释。

这两种解释一“外”一“内”,看起来已经很完整了,但我们仍然需要更进一步。因为这些推理大多外在于政治领域的治理经验,好像政府只能用经济和文化去“换”政治,改革开放的40年就是回避核心挑战的40年。经济绩效论有说服力却并不完整,因为有学者已发现GDP增长与民众的满意度并不直接相关,[注]Bruce Dickson,The Dictator’s Dilemma:The Chinese Communist Party’s Strategy for Survival,Oxford University Press, 2016,p.9.而其他高增长的国家也有出现政府崩溃或者民主化的。这很容易理解,因为经济增长只是“做蛋糕”,民众还要看“蛋糕分给谁”。而文化决定论虽然有扎实的数据,因果关系却仍不严谨,所谓“人们如此是因为文化如此”在逻辑上有循环论证之嫌。因为比较而言,东亚儒家文化圈里既出现过民主化,也存在着民主集中制,还有转型失败的国家;而且文化从来都不是一个亘古不变的先验概念,而是一直在被历史塑造着——当代中国的革命和改革不正是在重塑文化吗?

可以说,经济绩效论和文化决定论都还没有把故事说完。进一步的研究需要走进中国政府的具体思想和行为,这就要求我们重视当代中国政治思想研究,而不能套用古代或西方政治思想的结论。但是,目前虽有不少关于中国共产党或者知识分子思想的论著,它们并不足以解释真实的改革开放历史。因为其中存在一个方法论问题:传统的思想史方法只聚焦于几个重要人物的几个重要文本,结果我们看到的都是领导人的言论汇编或者经济学家、法学家们的争鸣解析。这些论著只是“文本中的思想史”,而非“现实中的思想史”,用来研究某个人物确有其价值,却无法回答这个人物或文本对社会到底有多大影响,甚至有可能是与现实毫无关系的“虚假辞令汇编”。因此本文主张,要采取知识社会学的视角,在分析思想时注重真实的行为而不仅仅是文本、注重中下层的互动而不仅仅是上层,如此才能触及真正的改革开放思想。

首先让我们从下层社会开始观察,看看在改革开放启动前后民众最关心的是什么,这是否影响了政府的治理思想。下面两份民间传单,分别流传于改革前的“文化大革命”期间和改革后的20世纪80年代,全文都在批判经济分配的不公正:

“资本家:1964年底,我们对北京、上海、武汉、西安、济南五个城市的资本家进行了调查,拿高工资的约两万四千多人。……他们的工资绝大多数远远高过所任同等职务的职工的工资。文艺人员:在文艺人员中,工资高得令人难以想象。一些大演‘名’、‘洋’、‘古’、‘封’、‘修’、‘资’的资产阶级‘名演员’,他们极力宣扬帝王将相,才子佳人,他们是反革命修正主义的吹鼓手。他们的月工资高得相当惊人,一般是500~600元,甚至高达1 000元以上。”[注]原北京市人委革命造反队等:《触目惊心的高薪阶层》,当代中国运动历史数据库,http://ccrd.usc.cuhk.edu.hk.ezproxy.cul.columbia.edu/Fulltext.aspx.

“告诉每一位公民‘他们之所以在工厂不敢说话,而厂长能给他们小鞋穿’,‘他们之所以公共汽车挤不上,而当官的高级轿车却满街跑’,‘他们之所以连几平米的简易房都住不上,可豪华宾馆却到处是’,‘他们之所以勒紧裤带买国库券,而当官的外国存款却数以亿计’,告诉每一位中国人吧,所有这一切都是因为中国没有民主。”[注]《中国被唤醒了吗》,in Marsha L.Wagner(ed.),Collection of China’s Spring Democracy Movement, Columbia University East Asian Library,2016.

如果按前面经济增长和民主文化的视角观察,“文革”往往被视为社会主义民主的激进实验,而20世纪80年代改革则被视为自由民主化在中国的回响。但审视史料后我们发现,虽然当时的民众都在高呼民主和现代化,他们却常常将民主视为追逐平等福利的工具,“公正”潜藏在了“民主”的背后。这也正是为什么政府和媒体呼吁最多的就是所谓“做蛋糕”与“分蛋糕”。治理者并非单纯地回避民主和现代化的诉求,而是进行了一种独特的回应:在体制没有大变动的前提下,以公正的话语和政策吸纳社会压力。

政治思想史中“公正”或“正义”(justice)的讨论源远流长。虽然思想家们对公正的具体内容和限度有所争执,但关于公正牵涉到政府治理的哪几个领域,意见则相对一致。从亚里士多德首先将“具体的公正”分为“分配的”(distributive)、“矫正的”(rectificatory)和“相互的”(reciprocal)[注]The Complete Works of Aristotle,Princeton University Press,1984,pp.1131a-1133b.具体译法有所不同,“reciprocal”也被不同中文本译为“互惠的”或者“交换的”。开始,大家便认识到,每个公民一生都要经历人生起点是否公正、活动程序是否公正和最终分配结果是否公正这三项考验。[注]当然话语上有转变:亚里士多德的“矫正的公正”相当于现代社会科学中的“再分配”。虽然不少当代学者习惯将公正分为“形式/程序”和“实质/结果”两类,但不要忘了,古希腊的分配公正是建立在各人灵魂不同、才能不同的假设上,而现代政治则允诺每个人都有接受同水平教育、进入各项职业的初始起点。大家习惯二分法而非三分法,或许与起点公正已成现代国家共识有关。但对于正在现代化的转型国家而言,起点公正和程序公正的区分就很有必要了,中国的改革也将印证这一点。

那么,当代中国实践的是哪种公正思想呢?在改革的不同阶段,政府面临的中下层挑战不同,公正又如何吸纳压力呢?下文将进行历时性的分析。

二、1978—1992年:教育、生产与起点公正

学界常提及“农村承包制改革—城市企业改制”这条经济线索,如果我们着眼于治理思想,会发现起点公正是改革开放的重要开端。因为在改革开放初期,邓小平等新领导最重要的举措主要有二:教育改革,这为每个人提供了不受意识形态和阶级出身干扰的受教育机会;生产权利改革,这保证每个人在毕业进入社会时,能有同等的从事经济活动的权利。

教育公正从革命年代就受重视,因为下层百姓、女性和少数民族的受教育权就是革命思想的一部分。在新中国成立后的30年间,全国小学、初中和高中的在校生数一直在增长,只有大学规模一度受政治运动冲击而缩减。而从1999年起,小学和初中教育已基本普及,在校生数开始下降。可以说,政府对公民的基础教育解决得比较早,并不构成改革开放中的难题。

那么,在革命年代相对薄弱的高中以上教育,是否贯彻了公正原则呢?近来有统计发现,新中国成立前30年打破了旧社会精英子女对大学的垄断,1965年的苏州大学甚至有超过60%的学生来自农村家庭,这诚然是一场“无声的革命”。[注]梁晨、李中清等:《无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究(1952—2002)》,《中国社会科学》2012年第1期。但正如批评者[注]应星、刘云杉:《“无声的革命”:被夸大的修辞》,《社会》2015年第2期。所说,革命虽然扫除了旧的阶级,我们还需要看革命以后如何选拔人。“文革”高潮时期的选拔思想,就是以阶级出身和意识形态立场作为选拔标准,以推荐制作为选拔手段——农村家庭大学生在60年代的暴涨正是以出身选人的矫正性结果。

图1 1949—1999年全国各级学校在校生数[注]图中左纵坐标轴为小学、初中人数,右纵坐标轴为高中、大学人数。数据源自国家统计局国民经济综合统计司编:《新中国六十年统计资料汇编》,中国统计出版社,2010年;国家统计局编:《中国统计年鉴(2010)》,中国统计出版社,2010年。

在这种标准影响下,教育公正遭到了至少三方面的损害:首先,学习成绩被意识形态甄选取代,不具备听课能力的人也被矫枉过正地拉到了同一水平线上,如1974年江苏省的工农兵学员中具有高中文化程度的仅有46%,另有30%只有小学文化程度;[注]金鱼为:《“文革”期间江苏省围绕高校招生考试等问题进行的斗争》,《教育史研究》2001年第1期。其次,那些“剥削阶级”出身的考生被剥夺了受教育权利;最后,程序上的“群众推荐”和“领导批准”也为招生腐败留下了空间,结果“走后门招生”一度成为70年代全国揭批的问题。正是对这种选拔的反叛,催生了改革开放后的教育公正思想。

邓小平复出后担任中央排名靠后的副主席,分管科教文卫。1977年8月起,邓小平连续开会部署教育战线的拨乱反正,认为前十七年科教战线的主导是“红”。[注]《邓小平年谱(1975—1997)》,上册,中央文献出版社,2004年,第168页。而他理解的公平教育主要在两个方面,首先就是被破坏的大学招生,应当用考试制和成绩标准取代推荐制和意识形态标准:

“总之,招生主要抓两条:第一是本人表现好,第二是择优录取。”[注]《邓小平文选》,第2卷,人民出版社,1994年,第69页。

在邓小平的指示下,国务院于10月批准了教育部恢复高考的意见,规定报名者要有高中学历或高中水平、认真进行文化考试。[注]何东昌主编:《中华人民共和国重要教育文献(1976—1990)》,海南出版社,1998年,第1579页。从当年起,十余年无法进入社会流动的知青等群体首次有了公正的录取途径,而后来支撑起中国各界发展的“新三届”群体也由此形成。

邓小平关注的另外一个方面是基础教育。如果说大学以上的教育可能是一种专业化的分配,学生必须符合其“资格条件”,[注][美]沃尔泽:《正义诸领域:为多元主义与平等一辩》,凤凰出版传媒集团,2009年,第246页。那么中小学教育则是一种全民均等的福利。邓小平在论及各种知识时都常说“要从娃娃抓起”,因此与部署大学时不同,他对基础教育关注更多的是政府的投入:提高教师工资“首先是中小学教师的工资制度”,[注]《邓小平文选》,第2卷,人民出版社,1994年,第109、104、145页。提高教育质量也“首先要提高中小学教育的质量”。[注]《邓小平文选》,第2卷,人民出版社,1994年,第109、104、145页。到1986年,全国人大通过了《义务教育法》,标志着一套更公正的基础教育体系的形成。

当然前面提到,研究公正思想不能只看文本中的设想,还要评价其具体政策效果。周雪光曾对改革前与改革后影响孩子升学的因素进行过对比,发现1978—1994年间,“剥削阶级”“中间阶级”和干部的孩子,升入高中和大学的机会差别没有“文革”时期那么大了。[注]周雪光:《国家与生活机遇——中国城市中的再分配与分层(1949—1994)》,中国人民大学出版社,2015年,第83-84页。这的确为全社会民众带来了一个淡化政治身份的、更公正的起点。不过,孩子父亲的不同教育程度仍在制造孩子升学时的差别,这种代际传承的起点不公仍然有待解决。

随着新一代中央领导集体全面接班,改革开放推进到政治经济领域,便有了后来著名的农业责任制、商品经济、按劳分配和配套的政治体制改革。对这些改革思想的重要意义,学界已有诸多论述,但人们似乎认为,这些改革尤其是经济改革是“效率”而非“公平”,是为“打破大锅饭”而牺牲了曾经的公正。本文要专门辨析的正是这一点:20世纪80年代的生产权利改革实际上是起点公正意义上的巨大进步。

其实这一点在邓小平、陈云等人的改革思想中早有线索。在他们关于经济改革的论述中其实有一个奇怪之处,即常常把生产力的解放当作一种民主。例如邓小平在十一届三中全会上的主题报告,说要“着重讲讲发扬经济民主的问题”,以革除计划经济的旧弊。这里的“经济民主”具体指什么呢?

我们现在知道,解除权力限制、发挥劳动者和企业的积极性,当然不算经济民主,而是经济权利或者经济自由。邓小平之所以认为它能起到民主的作用,是因为平等的起点和自主权第一次使公民成为经济活动中的主人翁。虽然共和国的建立已经让公民在法律地位上人人平等,但计划经济体系将经济活动的决策权转移给了部门领导,反对资本主义的意识形态更相当于取消了人们从事营利生产的权利。因此,革命年代的公民虽然可以享受平均主义的国家分配,却并未拥有生产和工作的公平起点。真正平等的起点,自然是十一届三中全会以后赋予农民平等的承包权、赋予企业同等的经营权而一步一步带来的。

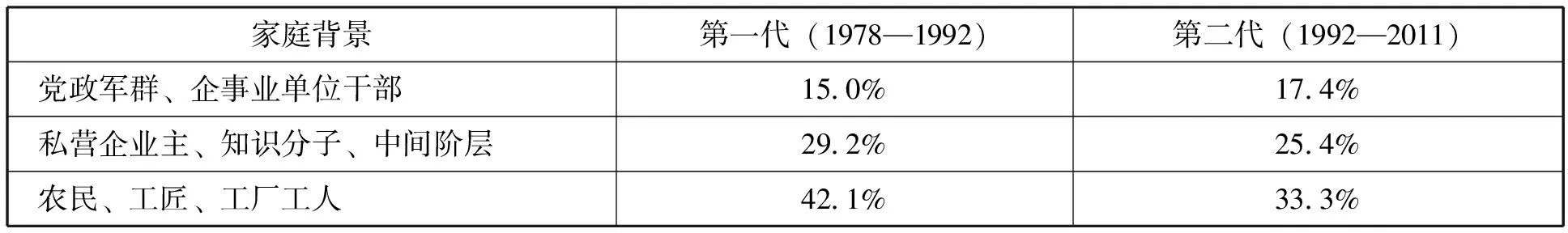

生产权利的起点公正意涵,在1978—1992年间诞生的“第一代”企业家身上表现得最为明显。年广久、牛根生等人都是农村出身,白手起家;像宗庆后这样父祖曾在国民党政府居高位的人,也因阶级成分不好而同样从头干起;当然,还有王石、柳传志这样拥有一定资源优势的干部子弟:所有这些人尤其是前两类人,都得到了一个靠预判信息、低买高卖的能力赚取第一桶金的机会。如果将1992年以后的企业家划分为“第二代”、而将互联网时代的企业家称为“第三代”,改革初年的起点公正表现得更为明显。统计显示,第一代企业家只有15%来自干部家庭,而农民、工匠和工厂工人出身的高达42.1%:

表1 1978—2011年胡润和福布斯富豪榜前50名企业家的家庭背景[注]数据源自吕鹏:《新古典社会学中的“阿尔吉之谜”:中国第一代最富有私营企业家的社会起源》,《学海》2013年第3期。

可见,虽然中国革命扫除了旧的权贵阶级,但20世纪80年代的教育和经济改革才真正给所有公民一个公正的奋斗起点。公正的治理不仅解放了中国的经济,其政治成效更不容忽视。因为起点公正消融了大量的社会不满,甚至那些表达抗议的青年人仍然支持政府的改革开放路线。例如1980年人大选举前后,一所大学的学生做了一次民意调查,结果有90.4%的受访者认为本届选举“很成功”或“基本成功”。[注]《北大民意测验(284人)》,《竞选短波》1980年11月7日。而从此以后,公正也成为政府治理中的常用语。

三、1992—2012年:社会压力推动结果公正

当然,起点公正只是公正的第一步,它并不能解决民众表达的所有问题。在1988年的一项全国调查里,“廉洁”和“提高人民生活水平”被选为政治改革最重要的目标。[注]张明澍:《中国“政治人”:中国公民政治素质调查报告》,中国社会科学出版社,1994年,第46-47页。这个结果可以解读出两层含义:第一,正如前文那张传单所传达的,20世纪80年代民众的抗议主要是为了经济和公正方面的回报,第三波民主化的压力的确可以公正所吸纳;第二,到80年代后期仅仅靠起点公正已不足以吸纳压力,因为民众开始关注物质回报——这需要经济增长以及增长结果的公正分配。

正是在这样的背景下,邓小平和以江泽民为代表的中国共产党人启动了新一轮的市场化改革。1992年以后的改革与80年代表现出了差异,经济增长成为政府压倒一切的目标。而此时期对公正问题最为知名的指导思想,就是中共中央为个人收入分配定的调:“效率优先,兼顾公平”。[注]《十四大以来重要文献选编》,上册,人民出版社,1996年,第534页。

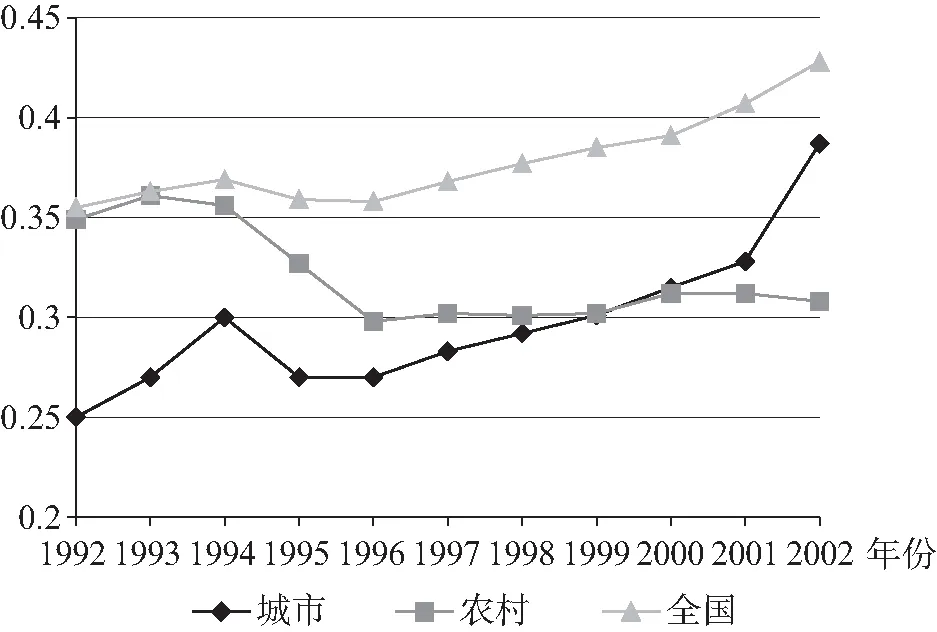

图2 1992—2002年全国、城市与农村的基尼系数[注]计算结果取自徐映梅、张学新:《中国基尼系数警戒线的一个估计》,《统计研究》2011年第1期。其他学者的计算相差不大,如李强:《社会分层》,载于李培林等主编:《社会学与中国社会》,社会科学文献出版社,2008年。

以效率来配置资源,加上起点公正改革所释放的劳动力和企业,创造了持续二十余年的高速经济增长。但问题在于,政治参与和监督制度的改革未跟上经济改革的速度。这样一来,上层的政治经济精英就有空间在招商引资、国有企业改制等重要改革中攫取利益,而中下层民众的正当利益却得不到保障。其后果是,经济增长伴随着程序和结果上的更多不平等。20世纪90年代的基尼系数就是最好的证据:不仅城市居民间的基尼系数快速升高,算上农村居民之后的全国系数甚至更高——这便是典型的强者越强,弱者越弱。

分配问题引发了两大群体的政治表达,他们从不同角度对政府施加了压力。最先发出声音自然是知识界,他们从90年代中期起展开了“左右论战”。虽然论战双方的思想资源和制度诉求都不同,但改革中的“不公正”是他们共同的问题意识。右翼学者认为不公正是旧权力体制的遗留问题,所以,“使权力受到约束,才是争取公正的正确途径”。[注]徐友渔:《自由主义与当代中国》,《开放时代》1998年第3期。左翼学者则认为“所有这些社会关系都需要置于资本主义的生产关系、特别是市场关系中来观察”,[注]汪晖:《当代中国的思想状况与现代性问题》,《天涯》1997年第5期。因此一个民主的强大国家才能治理市场的不公。左右论战的文献反映出这样一个特点:虽然知识界在呼吁“民主化”,但他们中的很多人是把“民主”视为一种工具,隐于其后的目标还是实现社会经济绩效。

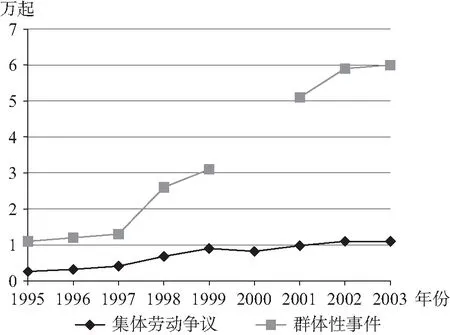

另一个声音不多但力量更大的群体,则是20世纪90年代末越来越多的抗争民众。下图展示了与抗争民众有关的两组数据:“集体劳动争议”指的是由制度化的仲裁委员会来处理的事件;“群体性事件”指的则是民众因制度内没有解决问题而走上街头的事件,最初政府还称之为违法的“治安事件”:

密切观察雾化药物吸入后,患儿有无出现各种不良反应,观察患儿的喘息和咳嗽情况,若出现不良反应,应该及时处理。

图3 1995—2003年全国集体劳动争议和群体性事件的数量[注]数据分别源自汝信等:《社会蓝皮书:2005年中国社会形势分析与预测》,社会科学文献出版社,2004年,第298页;公安部第四研究所编:《群体性事件研究论文集》,内部发行,2001年。(2000年无数据)

我们看到,不仅集体劳动争议的数量在攀升,群体性事件的攀升速度更是远远甩开了劳动仲裁,这正是制度供给不足的表现。因此从2000年左右开始,各级政府部门不得不愈发重视群体性事件,并形成报告呈送给中央。[注]如中共中央组织部课题组:《中国调查报告——新形势下人民内部矛盾研究》,中央编译出版社,2001年。于是,分配不公的问题成为新一届政府的首要挑战。在2002—2012年的十年间我们看到,虽然政府在经济增长领域仍然重视右翼学者的市场化策略,但在社会公正方面吸收更多的是抗争民众和左翼学者的话语。

第一个标志性的转变是,胡锦涛在2003年全国公安会议上的讲话中,正式认可了“群体性事件”这个名称。政府不再视这些事件为违法犯罪,因为它们属于“人民内部矛盾”,只是“一些群众要求的合理性又同反映形式的违法性交织在一起,同时还存在违法犯罪和敌对分子插手的问题”。[注]胡锦涛:《论构建社会主义和谐社会》,中央文献出版社,2013年,第15页。此后,中央开始委托知识界研究对策,并将指导思想传达给下级。[注]《中共中央办公厅、国务院办公厅转发中央处理信访突出问题及群体性事件联席会议〈关于积极预防和妥善处置群体性事件的工作意见〉的通知》,中办发[2004]33。同时,一些基层政府的成功经验也被中央介绍给其他地方。[注]如中央维稳办从2005年起到四川省遂宁市调研并推广其经验,随后遂宁成为《人民日报》宣传的重点。“稳定”从此成为各级政府在经济增长以外的重要目标。

稳定治理虽然如批评者[注]Yuhua Wang,Carl Minzner,“The Rise of the Chinese Security State”,The China Quarterly,2015,(222).所说的,以国家强力机关为基础,但真正的稳定绝不可能只靠政治控制。那些成功的地方政府正是在处理群体性事件的过程中,找到了民众不满的根源——分配不公。张永宏等发现,华北某市平均要向每位维权民众给6 000—7 000元,而华南某市对每位遇难人员的赔偿已从2009年的40万元涨到2011年的100万元。[注]张永宏、李静君:《制造同意:基层政府怎样吸纳民众的抗争》,《开放时代》2012年第7期。“九二”以后政府强大的财政实力可以支撑其以再分配换取稳定,越来越多的县、市政府学习到了这一点。在深圳市的一份《实施办法》中,处理群体性事件要由市、区政府牵头领导,公安部门控场,劳动、国企部门排查矛盾,纪委政法委调查处分。[注]《中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市预防和处置群体性事件实施办法〉的通知》,深办[2005]51号。让经济和司法部门承担主要工作,正是治理手段从“控制”转变为“分配”的标志。

公正思想上的第二个转变则广为人知,这就是成为当时改革指导思想的“和谐社会”。2006年的十六届六中全会,是中国共产党历史上第一次以社会事务为主题的大会。会后出台的决定,不仅将“和谐社会”定义为经济社会各领域的协调平衡状态,而且首次将“公平正义”列为核心段落,认为这是“社会和谐的基本条件”。[注]《十六大以来重要文献选编》,下册,中央文献出版社,2008年,第657页。

那么,此时的公正与效率的关系又如何处理呢?中央政府的思维是将个人收入的来源划分为“初次分配”和“再分配”两个阶段:前者符合市场竞争中的能者多得原则,而后者则是政府利用财政力量、根据补偿弱者原则实行的结果公正。对比从十五大到十八大的四次大会报告,我们很容易看到结果公正越来越重的戏份。十八大报告甚至强调“初次分配和再分配都要兼顾效率和公平”,这标志着政府——至少在话语上——已将结果公正扩展到了经济社会的各个领域。

话语的变化背后是一系列新的政策结果,当时的海外学者认为中国政府重新回到了平民主义(populist)的立场。[注]Barry Naughton,“China’s Left Tilt:Pendulum Swing or Midcourse Correction?”,in Cheng Li(ed.),China’s Changing Political Landscape: Prospects for Democracy,Brookings Institution Press,2008.2006年全国人大决定废除农业税,在城乡分配差距方面走出重要一步。在城市居民中反响更大的则是个税起征点的变化:从1980年到2005年,800元的起征点从未变更,极大伤害了中低收入人群的利益;而在2005年、2007年、2011年,政府分三次将起征点最后提高到3 500元,才使他们不再困于税费而可能成为福利的享受者。[注]《中华人民共和国个人所得税法》,http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2011-07/01/content_1662341.htm.

表2 2002—2012年四次大会报告对效率与公平的阐述[注]分别据《十五大以来重要文献选编》,上册,人民出版社,2000年;《十六大以来重要文献选编》,上册,中央文献出版社,2004年;《十七大以来重要文献选编》,上册,中央文献出版社,2009年;《十八大以来重要文献选编》,上册,中央文献出版社,2014年。

当然,追求结果公正的另一面是:它必须以一个财政强大的政府为基础,而政府对经济的过多干预总会破坏效率。企业领域的“国进民退”以及理论界对经济自由主义的批判热潮,都在这一时期出现,这使得政府在追求公正的同时埋下了新的问题。但无论如何,第二阶段的公正治理还是有明确的轨迹。无论城乡居民和知识分子对公正的感受是变好还是变坏了,“公正”或者“公平”这样的话语已经代替民主和革命,成为他们谈论政治社会事务时的首要热词。

四、2012年—:探索程序公正

无法忽略的是,改革开放进行到30余年后,中国总体上的贫富差距和社会不平等仍然位居世界前列。计量研究显示,中国与OECD发达国家相比,市场因素制造的不平等几乎相同;中国居民收入基尼系数和各国的差异,有80.92%是源自政府的再分配。[注]蔡萌、岳希明:《我国居民收入不平等的主要原因:市场还是政府政策?》,《财经研究》2016年第4期。这样看来,第二阶段的公正治理与第一阶段显著不同,政府的治理思想和实际的治理效果之间出现了反差。这是为什么呢?

如果我们对“什么是公正”有一个完整的理解,那么问题的根源就能明显察知:之前两个阶段分别着眼于起点公正和结果公正这一“头”一“尾”,对于中间的程序公正则探索不够。程序/形式公正即“制度确定的正确规范被一贯地坚持”,[注][美]罗尔斯:《正义论》,中国社会科学出版社,1988年,第54页。这就要求政府和法律对社会经济活动中的每一个公民、企业和组织都做出同样尺度的裁决,而拒绝市场化改革中常见的行贿受贿、双轨倒卖、特许权利等腐败现象。正是对这些现象治标不治本,20世纪90年代以来的改革才常被批评为“跛足的”。如果没有针对程序公正的政治改革,即使政府在再分配领域花再大的力气,腐败也会随时滋生更多的不公正。

因此,以国家既有的强大政治经济权力为基础,打破既得利益集团,从制度上根治不公正,就成了2012年以后的主要治理挑战。第一项具有制度意义的改革,是中共中央于2012年末出台的“八项规定”。[注]《关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”》,http://fanfu.people.com.cn/n/2013/0109/c64371-20146477.html.从公开数据来看,这对腐败的打击效果明显。就基层干部而言,从规定出台至2017年6月,全国累计查处违规问题17万多起,人员13万多人。[注]《形成反腐败斗争压倒性态势——党的十八大以来全面从严治党成就综述》,http://www.xinhuanet.com/2017-08/16/c_1121494957.htm.就高层领导而言,每年都有30名上下的副省部级以上高官被处分:

表3 2013—2017年处分的副省部级以上官员数量[注]统计自国内正式媒体的公开报道。

不过,反腐败只是政策性行动,可能会随着地方领导的更替而或兴或偃。这一政策只是“破”的一步,建立公正的制度体系这“立”的一步仍然在艰苦探索之中。

由于当代中国的发展强烈依赖于各级政府的绩效竞赛,因此首先要转变的就是各级政府的绩效目标。2013年十八届三中全会首次提出,“促进社会公平正义、增进人民福祉”是改革的出发点和落脚点。[注]《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,人民出版社,2013年。公正价值本身成为政府的目标,而不仅仅是一种应对压力的治理手段,这与此前的治理模式有了不同。习近平在说明全会决定时解释了这一转变的意义:

“全面深化改革必须着眼创造更加公平正义的社会环境,不断克服各种有违公平正义的现象,使改革发展成果更多更公平惠及全体人民。如果不能给老百姓带来实实在在的利益,如果不能创造更加公平的社会环境,甚至导致更多不公平,改革就失去意义,也不可能持续。”[注]习近平系列重要讲话数据库,http://jhsjk.people.cn/article.

在新理念的指导下,各级政府发文开始调整的绩效考核的标准,将文山会海、不办事、铺张浪费、超标配备、“三公”经费、政绩工程和侵害群众利益等七方面问题纳入考评,并坚决纠正唯国内生产总值用干部问题。[注]《关于开展“四风”突出问题专项整治和加强制度建设的通知》,2013年11月4日。由于干部考核是地方政府竞赛的最大驱动力,新的标准迅速收到效果:聂辉华等发现,公开处分领导干部越多的省份,其GDP增长率越低。[注]Huihua Nie,et al.“Why Chinese Anti-Corruption has Not Yet Promoted Economic Growth?”,Journal of Socialomics,2016,(3):1-3.如果我们以经济绩效为唯一评价标准,新阶段的治理当然是有退步的;但如果以程序公正为评价标准,那么因追求政绩而损害公正的案例显然减少了。

另一方面的探索或许更为艰难,因为需要将强烈依赖于中央的行动升格为制度化的、公正的法治。十八届四中全会提出全面推进依法治国,正如学者指出的,其核心指向就是制度性的公平正义。[注]杨光斌:《习近平的国家治理现代化思想——中国文明基体论的延续》,《行政科学论坛》2015年第4期。依法治国要“重点解决影响司法公正和制约司法能力的深层次问题”。[注]习近平系列重要讲话数据库,http://jhsjk.people.cn/article.前两个阶段对公正问题重结果、轻程序,只能应对“浅层次问题”。而所谓“深层次问题”指的正是权力机关本身的问题,只有将权力关进法治的笼子里,才可能保障每一次治理行为的程序公正。

不过就目前而言,攸关程序正义的法治体系尚在建设中,程序公正仍然任重道远。以2015年国家统计局的廉政调查为例,虽然有高达83.8%的民众对规范“三公”经费感到满意,但只有13.6%的人认为选人用人的不正之风得到了整治,认为政府减少了形象工程、政绩工程的人也只有16.8%。[注]国家统计局:《正风反腐深得党心民心——2015年全国党风廉政建设民意调查数据分析》,《中国纪检监察》2016年第1期。这说明程序公正仅仅靠一个强大的中央政府是不够的,很多问题来自不受约束的政府本身,靠法治以及依法的民主监督才能全方位地实行约束。这也意味着,当代中国靠公正吸纳压力的策略有其限度,最终还是需要其他治理思想的配合。

五、结语:中国经验的双重理论内涵

三个阶段社会压力与公正思想的互动,构成了一种不同于经济绩效论和文化决定论的解释。基于中国经验形成的解释,对社会科学至少有如下两重理论内涵:

第一,公正吸纳了转型压力。非西方自由民主的政府也可以实现相当程度的公正治理,而这又进一步消融了政府“民主化”转型的压力。公正成为社会各阶层讨论改革开放的主要话语、政治参与的主要目标,这是当代中国政治稳定背后的重要机制。

第二,虽然公正的哲学原则是普遍的,但公正思想的实践顺序是特殊的,这就要求我们重视知识社会学方法。众所周知,英美代表的自由民主国家是先建立程序公正的立宪政府,在19世纪末社会主义、进步主义推动下重视结果公正,到20世纪末少数族裔抗争兴起后起点公正又重新得到关注。而中国以强大的政府为基础,先扫除了不同阶级间的起点不公,继而在社会压力的推动下关注结果公正,与权力本身相关的程序公正改革则放到了最后。这一知识社会学考察表明,思想的实践顺序受各国不同的历史与社会结构影响。为什么中国经验能为世界社会科学提供知识增量,其原因也在于此。