清代的军功议叙奖赏制度研究

2019-05-08万朝林

万朝林

(塔里木大学历史与哲学学院,新疆阿拉尔843300)

为了激励出征官兵冲锋陷阵,更好地为其打江山和维护其统治,满清统治者在入关后建立了一套完整的议叙军功制度。

在入关之前,满族实行的是“兵民合一”的八旗制度,还没有一套完整的功赏制度,有的只是野蛮的、落后的、抢夺性的赏赐性质,不分银物,不分等第,亦无统一的标准。他们把掳来的男女老少及银帛财畜,在统治集团内部进行分配,部分归汗、贝勒所有,部分由各官将直接抢夺霸占,另一部分则以赏赐的形式给予出征八旗兵丁。如1618年(天命三年)努尔哈赤攻下抚顺等地,“论功行赏,将所得人畜三十万,散给众军”①《清太祖实录》卷5,天命三年四月癸卯。。一直到顺治三年,才逐步形成了一套包括“军功赏”、“凯旋赏”及“功牌制度”在内的军功议叙制度,对于清代的军功议叙奖赏制度,目前学界对此研究尚不够深入,论著不多,特别是“凯旋赏”,它是帝王对凯旋班师将士的赏赐,它没有统一的规定,也无定例可言,一般是照帝王的意思,一次性的战后赏银、赏物。如顺治三年赏湖广凯旋大将军勒克德浑黄金100两,银2 000两,依次降至甲喇章京各官,“各赏赉有差”②《清世祖实录》卷28,顺治三年十月乙未。。又如康熙三十六年剿灭噶尔丹后颁诏:“三次出征官兵及西路进剿官兵所借官库银两免追;三次俱出征官兵各加一级,兵丁俱议加恩。”①《平定朔漠方略》卷45,康熙三十六年七月丁酉。再如乾隆二十五年,“西陲大功告成”,出征将领各赏银两数百两、数千两不等,出征兵丁各赏银数十两不等②《平定准噶尔方略》正编卷85,乾隆二十五年三月戊申。。因此,本文重点探讨“军功赏”和“功牌”制度。

1 军功赏

军功赏主要是指克敌破阵的议功赏赐。有严格的议功则例和赏赐等级,亦即“赏格”。

军功赏的赏赐种类主要包括赏银、授世职、赏功牌,注册记档等。一般遵循功高者授世职,次者赏军功,再次者注册记档的原则。赏银有时单独进行,有时又和授世职、赏军功、注册记档混合使用。

军功的赏格主要包括攻城赏格、陷阵赏格、水战赏格、持纛(军旗)前进赏格、招抚敌人赏格、招抚城池赏格六类。兹将主要者分述如下:

1.1 攻城赏格

早在太宗时期,对于攻城有功者都有不同赏赐,但都是临时性或御赐性质的,未形成相关制度。如天聪三年,皇太极率兵用云梯攻占“较前所攻占更坚”的遵化城时,就对上自固山额真、甲喀额真,下至登城士卒“俱以次赏赉”,特别是对首先登上城墙的前四人更是大加奖赏。如正白旗小卒萨木哈图,第一个登上城墙,掩杀其守卒,使“大军俱登,遂克其城”,皇太极亲自将其召至御前,赐以金卮,“褒谕之,授备御、世职,赐号巴图鲁③蒋良骐:《东华录》卷二,天聪三年十一月壬午。。天聪四年,清兵攻占永平城,皇太极对攻城有功之副将阿山、叶臣等三十四勇士赏赐如萨木哈图,并晓谕全军,“后遇攻城,勿令此辈再登,以示朕爱惜材勇之意”④《清太宗实录》卷六,天聪四年二月亥朔。。同年三月初一日,又对阿山、叶臣等攻占永平城之巴图鲁各赏驼一、马十、牛十、缎二十、毛青布二百⑤中国第一历史档案馆、中国社会科学院历史研究所译注《满文老档》第1005页,中华书局1990年。。

顺治三年首次制定攻城赏格,“以攻城光登架梯兵丁赏格,以城垣大小险易为等差”,分别对攻城有功者赏银40两至10两不等。“一等城,架梯兵每名赏银四十两。二等城架梯兵每名赏三十两,三等城,架梯兵每名赏二十两,四等城,架梯兵每名赏十两。其虽经竖梯,无人先登者,不赏。若两梯有人齐登,架梯兵即照次登者给赏,其登城者若无功,架梯兵不赏”⑥《清世祖实录》卷24,顺治三年二月丙午。。顺治八年,又在此基础上进行了补充完善,制定了新的攻城赏格,并为后来所沿袭。该例依据不同的攻城手段分为四种,即:用云梯攻城赏例、用火炮攻城赏例、凿地道陷城赏例、夺门入城及无云梯而疾走登城赏例;就所攻城池大小而言,该例又分为府城、州卫城、县所城三类;到了顺治十七年,又根据攻占城池的难易程度,将城池列为五等:如城中敌兵众多,顽强坚守,我军登云梯艰苦攻战而克城者,为一等;敌兵虽众,我军统兵将帅出奇制胜,士卒登云梯攻城不十分艰苦者,为二等;敌兵虽少,但拼死抵抗,我军经艰苦攻战而克城者,为三等;敌兵少并且我方将领又出奇制胜,士卒攻克不甚艰苦者,为四等;敌兵力量很弱,但仍负隅顽抗,我师架云梯攻克较为艰苦者,为五等。

各类各等之间还可互相转换,如州卫城一等准作府城二等,县所城一等准作州卫城二等,其余俱照此例各递减一等⑦《钦定中枢政考》卷20,《议功》。。

1.1.1 八旗官兵云梯攻城赏格示例

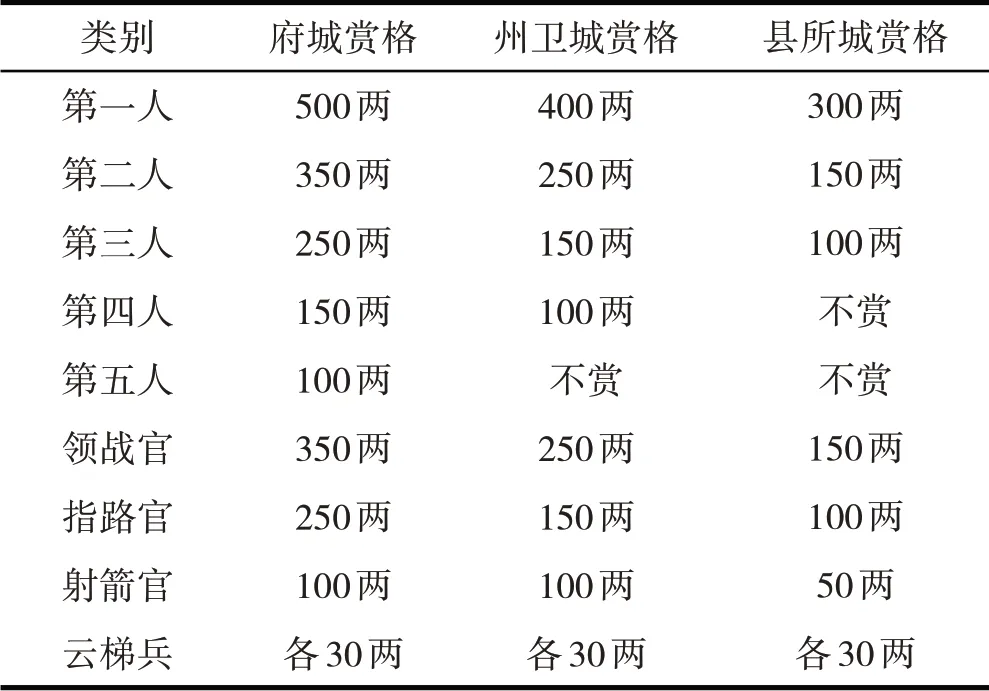

顺治八年规定,“如遇敌兵据寨筑堡,我师艰苦攻克。各视其寨之大小与城之等次相较议叙,其赏赉以府,州、县,卫所为等次”。每一种类的赏赐标准各不相同⑧《清世祖实录》卷54,顺治八年闰二月庚午,按:此例为后来沿袭,参见《清朝文献通考》卷179,《兵一》;《钦定八旗通志》卷36,《兵制五·思恤》;嘉庆《钦定中枢政考》卷20,《议功》。。如表1

表1 八旗官兵云梯登城赏格示例

到了康熙四年,才议叙绿旗军功,题准绿旗兵丁用云梯登城分别等第授职和授银①《大清会典则例》卷113,《兵部》。。但标准明显比八旗低得多。

1.1.2 凿毁城墙攻城者赏格

视云梯攻城例给赏,领战官照首登云梯例给赏,前锋校、护军校、骁骑校照末等人给赏,效力兵士照抬云梯例给赏,登城者照用大炮克城例给赏。

1.1.3 用大炮攻城者赏格

不论府州县卫所,均赏三人,第一人赏银200两,第二人赏银100 两,第三人50 两,领战官视第二人赏银100 两,指路官视第三人赏银50 两,射箭官不赏。炮手克府城各赏银15 两,克州卫城各赏银10 两,克县所城各赏印5两。

顺治八年还题准,汉军用红衣大炮攻城,令八旗会于一处,同时点放,叙功时分别等第,照云梯克城例减一等议叙。每炮一位,议叙官一人,多委者不准。每参领下有大炮两位以上者,参领亦准议叙。其都统、副都统及两旁管放炮官,均照例议叙②《钦定大清会典事例》卷600,《议叙通例·军功议叙》。。

1.1.4 夺门入城及无云梯而疾走登城者赏格

赏三人,第一人赏银150 两,第二人赏银100 两,第三人赏银50 两,领战官视第二人赏银100 两,指路官视第三人赏银50两。

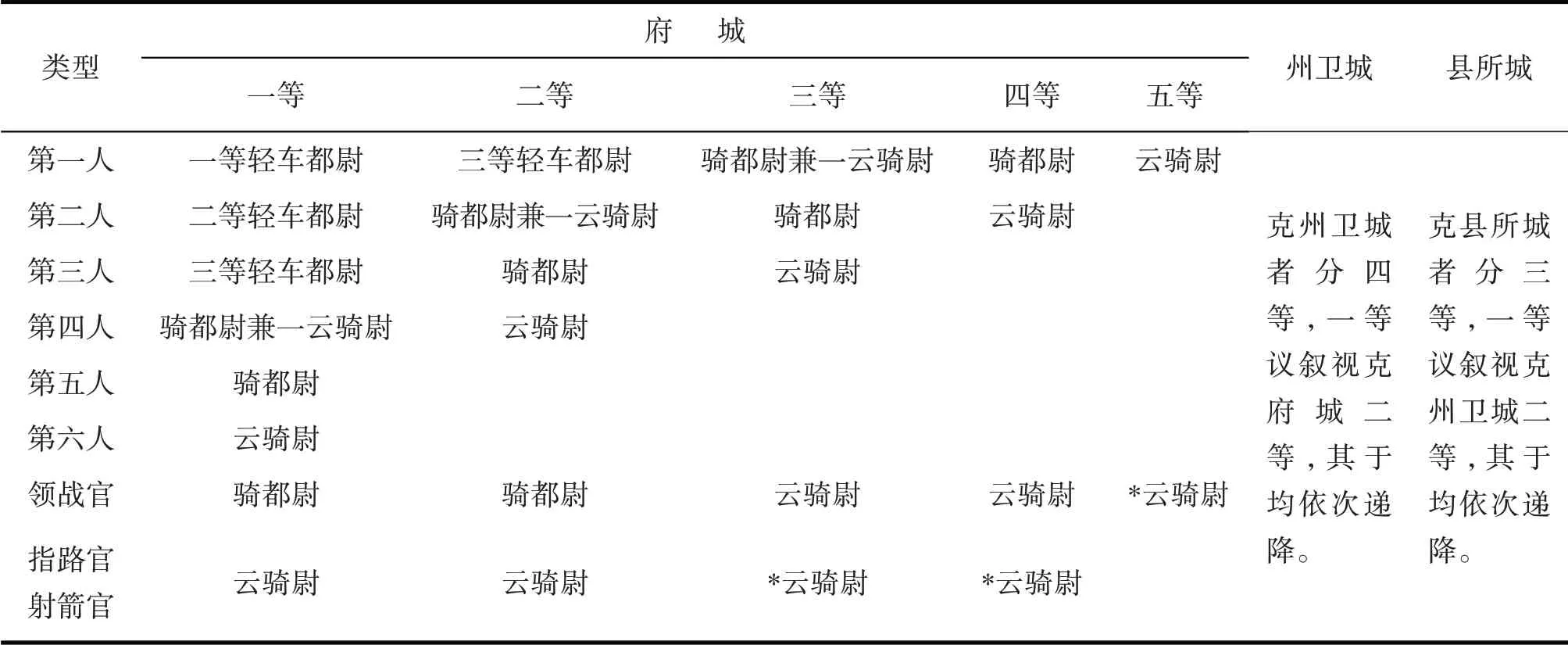

清廷除了对攻城的八旗官兵赏银作为激励外,还根据不同的城池等级授予不同的官职和世职。如顺治元年题准,攻克五等城池者各授不同的官职,如表2③《钦定大清会典事例》卷142,《世爵·攻城议叙》。:

表2 八旗官兵攻克城池授予官职表

到了顺治十三年题准规定了三类城池五等难易的授予世职情况,如表3④《钦定中枢政考》卷20,《议功》。:

表3 八旗官兵攻城赏给世职表

以上可以看出,顺治初年的攻城赏格,既赏银,解决八旗兵丁的眼前利益,又赏给官职,解决其本人的现实职务问题,同时还授予世职,使其拼死一博,为子孙换来永世利益。而且三者同时兼顾,对于激励清初八旗军人攻城掠地、英勇作战确实起到了积极的作用。

1.2 陷阵赏格

随着明金军事形势的发展和清军入关后,原有的以争夺城池为目标的战争态势逐渐转化为以野战为主,“今攻城者少,野战者多”,顺治三年、八年制定的攻城赏格已远远不能适应新的战争态势的需要。所以顺治十三年三月,要求吏、兵二部“将叙功条例再议具奏”①《清世祖实录》卷100,顺治十三年三月丙午。。该年六月,吏、兵二部即遵旨议定领催等的陷阵赏例,该赏例“分为三等,各赏给银两有差”②《清世祖实录》卷102,顺治十三年六月辛巳。。顺治帝认为,这种笼统的定例,“何以鼓舞兵士”?令重新拟定③《清世祖实录》卷106,顺治十四年正月癸亥。。于是顺治十四年才制定了较为完善的八旗陷阵赏格条例。该条例分为两种情况,第一种情况是两军处于相持阶段,“有能越众前驱,众军随进克敌者”,即两军相持率先冲锋陷阵者。第二种是两军交锋时,“有于本旗行队前出众冲锋前进,本旗大队随进克敌者”,即两军交锋时冲锋在前者。在两种情况下各赏前三人银两和功牌不等,如表4④《清朝文献通考》卷179,《兵一》。:

表4 八旗官兵陷阵赏格表

到了康熙十三年又规定了绿旗陷阵赏格①《钦定八旗通志》卷36.。

1.3 水战赏格

随着战局的逐步发展,清军占领了广大的北方平原地区后,进入了南方水网地带,以攻城、野战陷阵为主的赏格又不适应新的战争态势的发展,水战赏格的制定又提上了议事日程。所以顺治十四年制定了水战条例,规定“凡遇水战时,能超登敌舟杀贼有获者”,视舟之大小分为等。一等舟议叙五人,二等舟议叙四人,三等舟议叙三人,常舟议叙三人,各等舟议叙的赏银和功牌各分别有差。如表5②《钦定大清会典事例》卷600,《议叙通例·军功议叙》。:

表5 八旗官兵水战赏格表

1.4 持纛前进赏格

军旗是一只军队的灵魂和核心,也是军队前进和溃退的风向标,它同时也巨大地影响着官兵的士气,所以对持纛前进之人的作用任何一支军队都非常重视,也多加赏赐,但未形成条例,直到康熙元年才真正形成制度。规定:“如对敌之时,官兵力战不退,八旗执纛人有能鼓勇首进者”,照越众前驱例叙三人,第一人赏银100两,仍咨吏部授世职,余依次递降。

“如官兵前进将及十人,执纛人续进者,惟叙一人”。赏银50两。

“对敌时一旗内有参领下执纛人在众参领前首进者,照本旗前进例叙三人”,第一人赏银50 两,给一等功牌,余依次递降。续进者惟叙一人,赏银20两①《钦定大清会典事例》卷600,《议叙通例·军功议叙》。。

1.5 招抚敌人赏格

孙子曰:不战而屈人之兵,善之善也。攻城掠地,战场拼杀是不得已之事,也是战争之最下策。历朝历代对招抚敌人都非常重视。康熙时制定了较为详细的赏赐条例。如康熙十二年复准,如招抚敌人千名以上或敌舟三十艘以上者为五等军功。招抚人每增五百名或舟增十艘,各加一等,人至三千名或舟七十艘者为一等军功。人员自三千五百名以上或舟至八十艘以上,临时酌量从优议叙②《钦定大清会典事例》卷600,《议叙通例·军功议叙》。》。

康熙十七年题准:现任官有陆续招抚伪官兵及难民者,合并议叙。如表6:

表6 八旗官兵招抚敌人赏格

此外除了现任官吏招抚敌人获得赏格外,侯选文武官、进士、举人、贡监生、武生有能照此例招抚者,均于补官日照数纪录加级③《钦定大清会典事例》卷600,《议叙通例·军功议叙》。。

如若生员招抚伪官兵500 名以上,一等船5 只以上,二等船10 只以上,三等船20 只以上,难民2 000名以上者,送礼部移咨国子监读书;若招抚伪官兵2 000名以上,一等船10只以上,二等船20只以上,三等船40只以上,难民5 000名以上者,授为功贡,免其坐监,以州同、州判考定即用。如数多者,照数加级。

如效用人员招抚官兵500 名以上,一等船5 只以上,二等船10 只以上,三等船20 只以上,难民2 000名以上者,系部册有名者,文职授为正九品,武职给予千总,部册无名者,文职授为从九品,武职给予把总。如数多者,照数加级。不及数者不准议叙,酌量奖赏。

如发遣招抚之官,招抚伪官兵5 000名以上,一等船15只以上,二等船30只以上,三等船60只以上,难民10 000 名以上者,纪录一次;招抚伪官兵10 000 名以上,一等船30 只以上,二等船60 只以上,三等船120 只以上,难民25 000 名以上者,加功加一级,多者照数加级。

1.6 招抚城池赏格

以府、州、县、卫所、寨崖为等次。主要是授予军功。不赏银。招抚府城为一等军功;招抚州城为二等军功;招抚县城为三等军功;招抚卫城所城为四等军功;名寨崖为五等军功。另招抚伪王居住之府城者,为头等第一军功,但这种府城毕竟很少,所以未列入五等降城军功④《古今图书集成·经济汇编·戎政典第五五卷·兵制部第四一》。。

2 军功功牌制度

2.1 功牌申报程序:

八旗官兵有军功则议叙。掌八旗议叙的机关为兵部,凡议叙军功,行间将帅著有劳绩有特旨优叙的。由兵部复议奏请随时酌定。一般兵丁和将领则由统兵将帅根据官兵勤劳情形,分别等第造册报与兵部,兵部核其实,给予功牌。若有应授爵者,咨送吏部授爵。按其功牌等第授职应注册者,由兵部注册。其不及功加者给予纪录,纪录注册也由兵部负责。

功牌的申报时间,顺治九年定为军功凯旋之日,如果在已定等级之后,或称前功遗忘,再行请给;或称前次未经请给,欲俟后得功牌并请,或称因事耽误者,均不准行。若果在请功之先,实系因公差遣,许统兵大臣及该管官开明缘由,送部注册,俟竣日请功。

2.2 功牌的制式

功牌之制式,清初就确定,以紫绫为面,有洁白厚纸裱衬一层为里,四边雕印螭纹,内注明功绩等次,凡填功绩及年月处即用兵部砂印钤记,并编次号数,覆对给发。功牌共分为五等,一等功牌长六尺六寸五分;二等功牌长三尺三寸五分;三等功牌长三尺五分;四等功牌长二尺八寸五分;五等功牌长二尺六寸五分。其宽均为五寸五分。到了乾隆二十四年,鉴于以前功牌式样太长,不便携带、保存,奏准了改定功牌式样,比原来功牌长度大为缩短,其宽度不变。如一等功牌长二尺八寸;二等者长二尺四寸;三等者二尺二寸;四等者长二尺;五等者长一尺八寸。

2.3 功牌的分类与折算

清代军功功牌分为三种功牌:越众前驱功牌、本旗前进功牌、水战登舟功牌。

越众前驱功牌:分为三等,积两次三等功牌者准作一次二等功牌,两次二等功牌者准作一次一等功牌咨吏部授世职。

本旗前进功牌:分为三等,两次三等功牌者准作一次二等功牌,两次二等功牌者准作一次一等功牌,积至三次一等功牌者咨吏部授世职。

水战登舟功牌:按舟之大小,一等舟分五等功牌;二等舟分四等功牌;三等舟分三等功牌;常舟分三等功牌。

一等舟功牌:第一等、第二等直接咨吏部授世职。积两次五等功牌者准作一次四等功牌,依次以两个下等功牌折算一个相邻上等功牌,积至两次三等功牌者,咨吏部授世职。

二等舟功牌:第一等直接咨吏部授世职。积两次四等功牌准作一次三等功牌,依次递加,积至两次二等功牌者,咨吏部授世职。

三等舟功牌:积两次三等功牌准作一次二等功牌,依次递加,积至两次一等功牌者,咨吏部授世职。

常舟功牌:积两次三等功牌准作一次二等功牌,依次递加,积至三次一等功牌者,咨吏部授世职。

以上水战登舟功牌,均可视舟之等次递减一等,准其积算。如超登一等舟之第三人,后得二等舟二等功牌,或得三等舟一等功牌或得常舟两次一等功牌均可咨吏部授世职,余仿此①《钦定大清会典事例》卷600,《议叙通例·军功议叙》。。

如果是攻破城池,则如上述按等级直接授予世职。

2.4 功牌的分等与折算

乾隆七年规定,出征立功人员,例有专条者仍照例遵行,如上述三类功牌。其余所得战功,要以兵数之多寡,定立功之等级,共分为五等。如敌兵甚众,官兵甚少,进展取胜劳绩最著者为一等军功;敌兵甚众,官兵略少,进展取胜者为二等军功;兵数相等进展取胜者为三等军功;官兵甚众,敌兵略少进展取胜者为四等军功;我众敌寡进展取胜者为五等军功,军功等级和功牌等级一致,八旗武职一等军功者授一等功牌一个,直至五等。军功获得者除了有功牌外,还另给功加和纪录,一般军功卓著者授功牌,次功加,再次纪录,还有记名注册。这种记名注册还不是严格意义上的功赏制度,只是享有以后同等条件下优先的权利,所以不能和上述三种功赏层次折算。功牌、功加和纪录的彼此折算乾隆六年规定,立功官弁,除登城、前进、跃舟例各载有授职给赏者,仍照例议叙外,其余军营立功之人,一等功牌一个换给军功加一级、纪录两次;二等功牌一个,换给军功加一级;三等功牌一个换给军功纪录三次;四等功牌一个,换给军功纪录两次,五等功牌一个,换给军功纪录一次①《钦定大清会典事例》卷600,《议叙通例·军功议叙》。。

而且功牌只能由上等往下等折,下等功牌不能折算上等功牌。如康熙三年规定,凡多一等功牌者,可以折算二等三等功牌;多一二等功牌者准作三等、四等功牌;多一三等功牌者,准作四等五等功牌;多一四等功牌者准作五等功牌②《钦定中枢政考》卷20,《议功·多得上等功牌准折算下等》。。

以上只是征对一般军功人员,如果奉皇帝谕旨从优议叙者则除外,乾隆二十四年规定奉旨从优议叙者,将出众效力者给予一等功牌两个,获一等军功者给一等功牌一个外,再给三等功牌一个;二等军功者给二等功牌一个外,再给四等功牌一个;三等军功者给三等功牌一个外,再给五等功牌一个。实际上这种恩赏只限于三等以上军功者。而文职官员列为一等军功者加三级,二等者加二级,三等者加一级。以后又增加,其列如出众者于加三级之外,再准加一级③《钦定兵部军需则例》卷4,《军功议叙功加等次》。。这种情况只是特例,不能作为通例。具体的实例见附表《八旗绿营军功优叙示例》。

2.5 功牌之转换

军功是对军人英勇作战的奖赏,功牌则是其表现形式,功牌积累的多寡决定其为国效劳的大小,也是其自身价值的体现。通过功牌的积累既可获得短期的如赏银、给予官职、改变出身、抵罪等,又可给予世职、荫子,受益于子孙后代。

2.5.1 功牌与世职

功牌、军功纪录到一定程度后可以授予世职,如康熙十一年题准,官弁加至左都督无可加之级者,纪功存案,积至八次,授一云骑尉。到了乾隆时期随着战争频繁,立功将士的不断增多,康熙十一年的军功递加授予世职的规定已不适应新的战争态势的发展,因此乾隆十九年又做了新规定,将官职的大小与立功次数相结合起来。提督有功加十等,总兵官功加十二等,副将有功加十四等,参将有功加十六等,游击有功加十八等,都司有功加二十等,守备有功加二十二等,到千总功加二十四等,皆给一云骑尉。

不仅功加纪录可折换世职,就连功牌多少也可折换世职。如乾隆二十四年规定:

“将军、副将军、参赞大臣都统、前锋统领、副都统、一二品大臣及委署前锋统领、护军统领、副都统,有从前所得头等功牌两个,二三四五等功牌各一个;营总、翼长、一二三等侍卫、前锋参领、护军参领、骁骑参领、城守尉、总管、协领前锋侍卫、副前锋参领、副护军参领、副骁骑参领、佐领、防守尉、闲散章京、防御、三四五品官员及委署营总、委署前锋参领、委署护军参领、委署骁骑参领有头等功牌三个,二三四五等功牌各一个;蓝翎侍卫、前锋校、护军校、六品官员及委署前锋参领、前锋侍卫、护军参领、骁骑参领之闲散章京,有头等功牌四个,二三四五等功牌各一个;委署前锋校、护军校、骁骑校及七八品官员、奖赏蓝翎、蓝翎长、前锋护军领催、委署参领之闲散章京、笔贴式有头等功牌五个,二三四五等功牌各一个,俱授云骑尉,如不足者注册”④《钦定中枢政考》卷20,《议功·功授世职》。

2.5.2 地位低下之奴仆、家下兵丁、随役等可凭功牌开户

康熙十九年规定,八旗从征奴仆如果得有一等功牌,准其开户。国家允许其在偿还主人身价后从主人户下分离出来,摆脱奴隶地位,另立户籍。可以获得与平民同等的社会地位,时隔数代之后,便可称另户。这一政策的制定和实施,极大地调动了广大奴仆的积极性,为其取得平叛“三藩之乱”的最后胜利奠定了坚实的人才基础。同时也使康熙看到了这一政策的巨大作用。所以到了康熙三十五年又从奴仆扩充到家下兵丁及随役人等,而且范围又扩展及父母、妻子,条件比康熙十九年时的规定还低,规定只要在“两军列阵之地,有能奋勇前驱,众人随后杀敌追逐者,将奋勇前驱之家下兵丁随役本身及其父母妻子,均著出佐领为另户”⑤《钦定中枢政考》卷8,《匏部军政下·议叙出征奴仆》。到了雍正十一年又规定,八旗户下兵丁出征时,著有劳绩者,大军凯旋后就可另立户籍,条件更加降低。乾隆四年,开户兵丁只要获一等二等功牌,均准作为另户。

2.5.3 军功功牌获得者可荫子给官职和功牌银

雍正元年时规定,文武官兵出征立功,可以功牌荫子或给官职,系一等二等军功者,给一子监生,可拣选、拔补把总;三等四等军功,给一子监生,可拣选、拔补外委把总;五等军功,给一子监生,或愿应试、或愿当兵食粮,各听其便。如果八旗武职有功牌身故后,不论何等,官员给七品监生一名,护军校、骁骑校给八品监生一名,兵丁及委署之护军校、骁骑校等,各给祭奠银二十两,再折给功牌银五十两。乾隆七年,将折给功牌银改为一等军功五十两,以下递减十两,至五等军功功牌为十两。

2.5.4 功牌抵罪

以功牌纪录抵销处分的先例最早是顺治年间,当时只在八旗军中执行,一直到乾隆二年才推广至绿营军,具体是:凡因公诖误议处官员,有军功加一级准其抵销降二级,如系降一级的案件,将军功加一级抵免,仍给还军功纪录二次。有军功纪录两次,准其抵销降一级。有军功纪录一次,准其抵销罚俸一年。如遇有罚俸六个月的案件,销军功记录一次抵免,仍给还寻常纪录一次。其余寻常加一级寻常纪录四次,俱准其抵销降一级,寻常记录两次准抵销罚俸一年,寻常纪录一次,准抵销罚俸六个月。

3 余论

清代的军功议叙奖赏制度犹如一把双刃剑,早期在激发八旗军战斗力方面发挥了积极的制度作用,奠定了清军能迅速一统中原的制度基础,但到了后期,“冒功”、“滥赏”却使这一制度走向了另一面。清朝在入关之前,军法最为严明,“凡击斩贼众,攻取城池,必据实奏报,复行确核,功罪昭著,故能信赏必罚,鼓励戎行,并无虚无冒功之弊”,可入关之后,虚冒谎报军功之事时有发生,连康熙也不得不承认,“今自用兵以来,每览各处奏捷章疏,其中固有实在建功者,亦有虚词妄报者,如击败贼兵,动称斩杀甚多,或云数千,或云万余,或云不计其数,甚至贼弃空城,或云如何攻取,如何恢复,妄行谎报,微功小寇,任意铺张,议叙之时,希翼滥邀升赏”,所以作出规定,“嗣今诸领兵大将军、将军、督抚、提镇等,务须洗心涤虑,勿蹈前辙,凡报捷,必确核功绩,据实上闻,如因循陋习,冒滥军功,或被旁人举首,或经发觉,定以军法从重治罪,必无宽贷”①《古今图书集成·经济汇编·戎政典第五五卷·兵制部第四一》;《清圣祖实录》卷80,康熙十八年三月丙辰。。乾隆六年以后,作了更为详细具体的规定:规定“将军、总督、提督等,如果将有功之人屈抑不报和将无功之人冒滥开列者,将军、总督、提督降一级调用,总兵官降二级调用。如果册籍繁多,偶有遗漏者,将军、总督、提督罚俸六个月,总兵官罚俸一年。其造册不实者令其改正,遗漏者令其补报”。“官弁自己报功,该上司必须详覆后才能转报,如果官弁将杀伤良民捏报杀贼得功者革职提问,转报之上司也得革职,总兵官降两级调用,将军、总督、提督降一级留任。乾隆七年还规定,造报军功时,如果有铺饰谎奏者,皆革职,如属官员谎报者,将本人革职,不行查明遽为转报之该管将领与统兵大臣分别降级留任”②《钦定中枢政考》卷12,《辛部军政·妄冒军功》。。但规定总归是规定,各地统兵将领并未严格认真执行,谎报、漏报军功现象仍然很普遍。如在镇压白莲教起义的过程中,各地乡勇虽“不顾驱命,力犯凶锋”,但乡勇阵亡叙功者仍寥寥无几,就连嘉庆皇帝也不得不承认,“推原其故,总由地方官藉乡勇之力以御贼,战胜则冒为己功,乡勇转不得与。即有阵亡被害者,以其非在伍之兵,匿不呈报,无由上闻。是乡勇人等,杀贼既不能叙功,徒死亦毫无赠恤,何以慰幽魂而励士气”③《钦定中枢政考》卷21,《乡勇阵亡据实报明议恤》。。