危重儿童不同部位动脉置管的临床疗效比较*

2019-05-08袁慧贞钟恺婷黄见欢莫小月

袁慧贞,钟恺婷,黄见欢,莫小月

(广东省东莞市妇幼保健院 儿童重症监护室,广东 东莞 523000)

儿科重症监护病房(pediatric intensive care unit,PICU)的患儿具有病情危重、变化快的特点,医护人员需及时掌握患儿血压的动态变化,以便根据血气情况分析患儿的身体状况和指导临床治疗[1]。目前临床上常规袖带测压并不能满足这些需求,而且反复穿刺查血气分析可能会引起患儿的血管和周围组织损坏,增加患儿的痛苦。留置动脉导管检测血压可及时有效、准确、动态地反映患者动脉压的变化,给医务人员提供了准确、直观的数据,同时可准确地采集血标本,减少了反复穿刺,降低了对血管造成的损伤和护理人员的工作量[2]。有研究结果显示成人留置桡动脉为适合部位[3]。成人、新生儿与儿童存在特异性,成人的最佳留置部位是否适合小儿,还未探讨。本研究选取本院142例危重患儿为探讨桡动脉、足背动脉、腋动脉留置部位监测有创血压在儿科危重患儿中效果比较,现作如下报道。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2017年1月-2018年8月入住本院PICU符合标准的142例危重患儿作为研究总体。纳入标准:①病情需要留置动脉导管的危重患儿;②1月≤年龄≤7岁;③入住PICU天数>2天;④均征得患儿家属同意并签署知情同意书。排除标准:①入住PICU天数<2天;②凝血功能障碍;③存在周围血管性病变,Allen实验阳性,足趾存在缺血现象,胫后足底动脉代偿差,躁动未能有效镇静者。将纳入标准的142例患儿以最有把握一次成功置管为原则随机分为桡动脉组70例,平均(3.6±0.3)岁;足背动脉组42例,平均(3.8±0.7)岁;腋动脉组30例,平均(3.1±0.2)岁,差异无统计学意义。

1.2 操作方法

经麻醉诱导后,穿刺方法(以桡动脉为例)如下:物品准备完毕,患儿取平卧,上肢外展,手掌向上,使腕部背屈抬高35°~45°。操作者取患儿桡动脉搏动最明显处的远端0.3~0.5 cm处为穿刺部位,消毒直径范围5 cm以上,消毒皮肤3次。消毒完毕后,铺巾,操作者再次确认穿刺位置,针与皮肤呈30°~35°顺着动脉血流动的方向进针,回血顺畅,固定针芯,并沿着动脉走向小心缓慢地将软套管推进,随后退出针芯,敷贴固定,软管一端连接监测装置。注意操作完毕后应用红色记号笔标注好穿刺日期。足背动脉组:患儿取平卧位,暴露足背部位,选择搏动最明显处进行穿刺,其余操作方法与桡动脉组相同。腋动脉组:患儿取去枕平卧位,并协助患儿头偏向一侧,暴露一侧上肢腋窝,选择搏动最明显处进行穿刺,其余操作方法与桡动脉组相同。

成功置管20分钟后,两侧肢体比较,管侧肢体是否青紫或苍白,一旦发现类似症状应立即给予拔管处理。同时需注意以下几点:①每天应定期更换敷贴、消毒穿刺部位;②若发现留置针内出现回血,应用肝素盐水冲洗,避免形成局部血栓;③留置针内出现不畅时,应及时排查原因。

拔管护理:由肢体远心端向近心端去除敷贴,消毒,拔出留置针后压针眼3~5分钟后宽胶布固定。操作完毕后密切观察穿刺部位末梢循环是否良好、是否出血。

1.3 观察指标

观察3组患儿一次性穿刺成功率,按上述规范操作,一次性穿刺成功率=1次成功置管的患儿人数/(1次成功置管的患儿人数+大于等于2次成功置管的人数);并发症发生的人数及置管的留置时间,并发症主要有瘀斑形成,局部血肿、感染、栓塞。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 3组动脉穿刺置管成功率比较

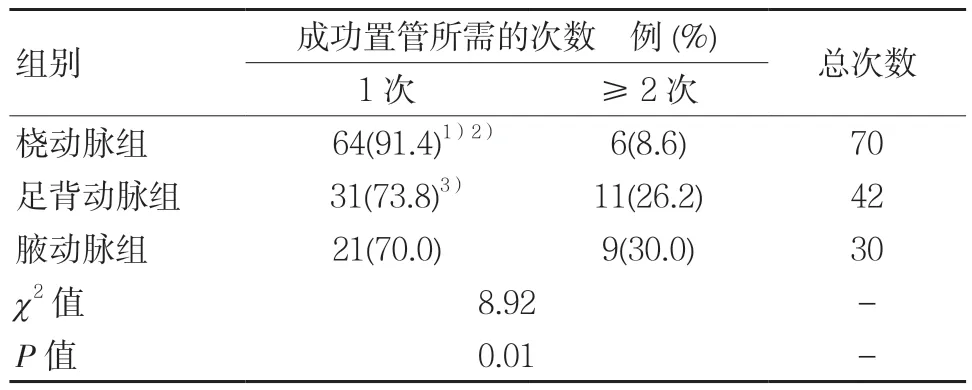

桡动脉组患儿一次性置管成功率显著高于足背动脉组及腋动脉组,差异有统计学意义(P<0.05)。而足背动脉组和腋动脉组相比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 3组动脉穿刺置管成功率比较

2.2 3组动脉穿刺置管留置时间及出现瘀斑情况比较

腋动脉组的动脉穿刺置管留置时间明显长于桡动脉组和足背动脉组,差异有统计学意义(P<0.05)。而足背动脉组和桡动脉相比,留置时间相差不大,差异无统计学意义(P>0.05)。腋动脉组穿刺部位有瘀斑形成的患儿所占人数比例为26.7%,高于桡动脉组和足背动脉组,差异均有统计学意义(P<0.05)。足背动脉组瘀斑形成的人数比例与桡动脉组相比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 2。

表2 3组动脉穿刺置管留置时间及出现瘀斑情况比较

3 讨论

此次研究主要围绕了对患儿常见的动脉穿刺部位,桡动脉、足背动脉和腋动脉做了对比研究。本研究发现桡动脉组和足背动脉组、腋动脉组比较,一次性置管成功率明显高于其他两组。腋动脉组的动脉穿刺置管留置时间明显长于桡动脉组和足背动脉组。同时,腋动脉组穿刺部位有瘀斑形成的患儿所占的人数比例均高于桡动脉组和足背动脉组。这就表明了桡动脉有可能是危病重儿童最容易穿刺部位,在临床上护理人员易操作,能够在短时间穿刺成功,减少患儿痛苦。但是腋动脉置管留置时间最长,避免反复穿刺,但并发症瘀斑形成的患儿比例也最高。这表明在临床上根据儿童需要置管的时间长短而选择不同的置管方式,置管时间短可以选择桡动脉部位,时间长则可选择腋动脉部位,尽量减少患儿的置管次数。

在动脉置管操作中,患儿烦躁不安是影响动脉置管测压效果的重要因素[4],因此医护人员在临床护理中应针对性对患儿的镇静情况进行评估。穿刺完成后,需注意存在以下潜在风险:血栓形成、血肿和瘀斑、感染等。针对以上风险,有以下防范措施,预防血栓形成[5]:①减少同一穿刺点的穿刺次数;②使用正压封管,以防止血液反流进入导管;③如发现套管内有血块堵塞时,应用负压抽吸,以免发生栓塞。预防血肿形成[6]:①加强护理人员培训,正确定位,提高一次性穿刺成功率[7];②正确压迫止血。防止瘀斑形成:①严格密切巡视,若出现局部肿胀或循环受限,立即拔出导管[8];②穿刺前评估患儿的血液情况,以防止出现局部血液循环受阻情况。针对患儿易发生感染情况,家属及护理人员应提前预防,如置管部位应定期消毒,家长应加强饮食管理,增加患儿自身免疫力等[9]。

综上所述,本文通过对比研究,桡动脉是危重症儿童最易操作的动脉导管留置部位,腋动脉置管能够延长动脉导管的留置时间,但并发症发生概率高。