外显自尊在自我概念清晰性与心理健康间的中介作用研究

2019-05-05郭志刚

郭志刚

(山西医科大学汾阳学院,山西 汾阳 032200)

一、引言

自我概念作为个体在社会化过程中形成的关于自我及其与环境关系的多层次认知和评价体系,对个体调节自身行为具有非常重要的作用。罗杰斯认为,自我概念综合并控制着个体的环境知觉,而且决定着个体对环境的反应。伯恩斯提出自我概念具有三项功能,分别是保持个体的内在一致性、决定个体对经验的解释和决定个体的期望。自我概念对行为的重要作用必然对个体心理健康产生重要影响。Rogers、Beck 和 Higgins 等学者均认为自我概念在调节心理健康方面具有重要意义,很多研究也证实了这一点。黄希庭等人的研究表明,老年人自我概念的水平及其各因子对其心理健康具有显著影响[1]。姚信的研究表明,大学生总体自我概念及各因子(自我批评因子除外)均与心理健康状况呈极其显著的正相关[2]。

自我概念对心理健康有着显著影响,但其并不是单一结构,而是包含诸多成分。自我概念清晰性及自尊是自我概念的重要成分,自我概念清晰性是自我概念的组织成分,反映的是人们对于自己了解的确信程度;自尊是自我概念的评价成分,反映的是自我概念的积极性水平。二者对心理健康有着非常重要的影响。

Campbell 等人研究发现,自我概念清晰性与消极情感、焦虑、抑郁和神经质呈显著负相关[3-4]。Constantino、Wilson、Horowitz 等人研究发现,自我概念清晰性与个体的抑郁、自尊、感知的压力和人际问题关系密切[5]。一些学者认为自尊可显著缓解抑郁和焦虑,从而有益于心理健康。吴明证等人的研究表明,自尊是影响青少年抑郁的重要因素,低自尊青少年容易出现暴力和学业不良等现象,进而体验到更高程度的抑郁[6]。同时,自我概念清晰性与自尊之间也存在着密切关系。Campbell 等人研究发现,自我概念清晰性与自尊呈显著正相关[3],国内学者徐海玲的研究也得出了同样的结果[7]。

从上述引用文献能够看出,自我概念清晰性、自尊与心理健康三者之间存在着复杂而密切的关系。但笔者在查阅了相关文献后发现,国内此类研究大多是其中两个变量之间的相关关系研究,同时研究主要集中于抑郁、焦虑、社会适应等心理健康的少数几个因子。为了更进一步了解自我概念的这两个重要成分之间的关系及二者对心理健康的影响,笔者决定对自我概念清晰性与心理健康的关系中自尊的中介作用进行研究,并将心理健康整体及其10个因子全部纳入本研究中。具体研究的方法、结果分析和讨论如下文所述。

二、研究方法

(一)被试大学生

选取某大学在校生129人,其中男生31人,女生98人,年龄介于19—24岁之间。

(二)研究材料

自我概念清晰性:选用冯泽雨修订的Campbell自我概念清晰性问卷中文版,该问卷含11 个项目,采用5级评分,分为自我概念的内部一致性和稳定性两个因子,其自我概念内部一致性项目的α系数为0.674,自我概念稳定性项目的α系数为0.712,两因子对总体方差的累计贡献率为44.83%。

心理健康:采用国内广泛使用的SCL90量表,该量表由Derogatis于1973年编制,后由王征宇翻译成中文。量表共90个项目,采用5级评分,包含躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性和其他共10个因子,Derogatis报告的各症状效度系数为0.77—0.99(P<0.01)。陈树林等人(2003)对中学生、成年人及61岁以上老年人群体的测查表明该量表具有良好的内部一致性和重测信度。

外显自尊:采用Rosenberg编制的自尊量表,量表包含10个项目,仅具有单一维度。中文版由王孟成和戴晓阳修订,二人对289名被试进行了3次测试,每次间隔2个月,重测相关系数为0.51—0.75,平均为0.72,具有较为良好的信度。此外,熊承清及谢虹等人的研究表明该量表具有良好的实证效度。

在数据处理上,作者采用Spss18对数据进行了相关分析、线性回归分析,用Excel进行了中介效应sobel检验。

三、结果分析

(一)大学生自我概念清晰性、自尊与心理健康两两相关的分析结果

表1为自我概念清晰性、自尊与心理健康及其各因子间的两两相关系数结果。结果显示,自我概念清晰性与自尊显著正相关,自我概念清晰性与心理健康总体及其躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑、恐怖、偏执、精神病性和其他共9个因子显著负相关,而与敌对因子相关不显著。自尊与心理健康总体及其躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、偏执、精神病性和其他共9个因子显著负相关,而与恐怖因子相关不显著。

(二)自尊在自我概念清晰性与心理健康关系中的中介效应分析

注:*表示相关系数在0.05水平上显著;**表示相关系数在0.01水平上显著

笔者根据温忠麟提出的中介效应检验程序[8],对自我概念清晰性与心理健康总体及其10个因子的关系中自尊的中介效应进行了检验,过程简单叙述如下。

1.笔者根据已有研究,将自我概念清晰性设为自变量X,心理健康总体及其10个因子设为因变量Y,自尊设为中介变量M。

2.将所有变量进行中心化处理(即变量均值为0)。

3.按照如下三个方程进行线性回归分析:

Y=cX+e1 .

(1)

M=aX+e2 .

(2)

Y=c′X+bM+e3 .

(3)

中介效应模型可参见图1。

图1 自我概念清晰性与心理健康关系中自尊的中介作用模型

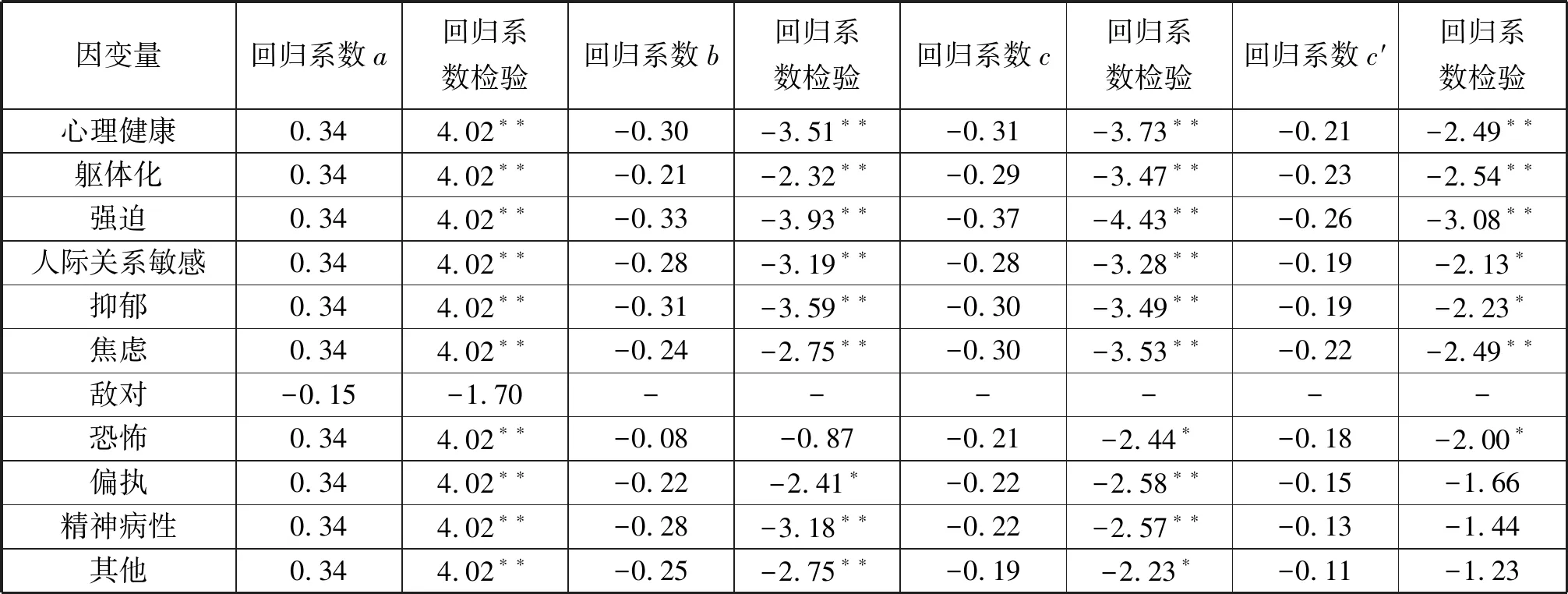

本研究中,因变量为心理健康总体及其10个因子共11项,因而需进行11次中介效应逐步检验。由于X和M固定,11次中介效应检验中的回归系数a一样,而回归系数b、c和c′不同,11次逐步检验获得数据,如表2所示。

从表2可以看出,当因变量为敌对时,回归系数c不显著。根据温忠麟的中介效应逐步检验法,此时因自变量对因变量无显著影响,故无需进行中介效应分析。

表2 中介效应逐步检验数据

注:*表示回归系数在0.05水平上显著;**表示回归系数在0.01水平上显著

当因变量为恐怖时,回归系数c显著,但回归系数b不显著,此时因中介效应逐步检验法检验力较低,不能继续使用此法,而应采用sobel检验进行中介效应检验,结果表明中介效应显著,所得sobel=-1.095。

当因变量为偏执、精神病性和其他时,回归系数a、b均显著,而c′不显著,表明此时外显自尊起着完全中介作用,即自变量自我概念清晰性对因变量偏执、精神病性和其他3个因子的影响都是通过中介变量外显自尊实现的。

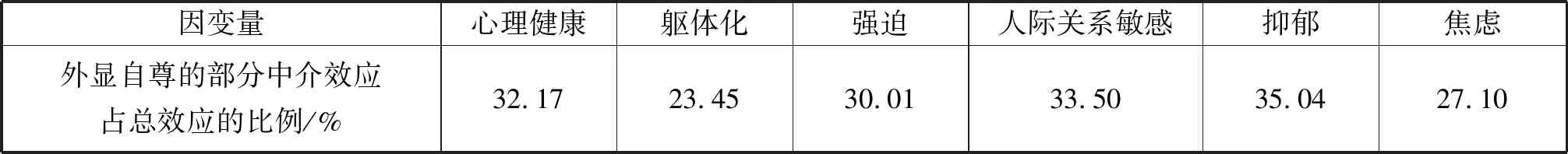

当因变量为心理健康总体及其躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑5个因子时,回归系数a、b、c′均显著,表明此时外显自尊起着部分中介作用,即自我概念清晰性对心理健康总体及其躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑5个因子的影响只有部分是通过外显自尊这一中介变量实现的,此时按ab/c计算获得外显自尊的部分中介效应占总效应的比例,结果如表3所示。

表3 不同因变量下外显自尊的部分中介效应占总效应的比例

从表3可以看出,这6个因变量中,外显自尊的部分中介效应占总效应的比例在23.45%—35.04%,当因变量为抑郁时该比例最高,为35.04%,当因变量为躯体化时该比例最低,为 23.45%。

四、讨论

(一)自我概念清晰性、自尊与心理健康两两相关结果的讨论

1.自我概念清晰性与心理健康之间相关的讨论。自我概念清晰性与心理健康总体及其躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑、恐怖、偏执、精神病性和其他9个因子显著负相关,与敌对因子相关不显著。国内外的多项研究表明,自我概念清晰性对个体的一系列心理调适能力有重要影响,其对心理健康的影响可能正是这种作用的结果。

Campbell等人研究发现,自我概念清晰性会影响个体的自我调控能力,自我概念清晰性低的个体在进行决策时更容易受到外界情境的影响,而不是自我相关信息[9]。Smith、Wethington & Zhan等人的研究表明,自我概念清晰性也会影响个体的压力知觉,自我概念清晰性低的个体倾向于将外界环境视为混乱和无法预测,导致体验到了更高的压力水平[10]。朱丹的研究发现,自我概念清晰性还会影响到个体的压力应对方式,自我概念清晰性与中间型防御机制和不成熟防御机制显著负相关,与成熟防御机制则相关不显著[11]。鲁雅静的研究发现,自我概念清晰性还会影响到个体的社会支持,自我概念清晰性与个体的友谊质量和社会适应之间呈正相关关系[12]。

本研究中自我概念清晰性与敌对之间相关不显著。敌对是个体攻击性的主要成分,国内外关于攻击性的研究主要集中于其与自尊之间的关系,现有研究表明自尊与攻击性之间存在着非常密切而复杂的关系。本研究中自我概念清晰性与敌对之间相关不显著表明,攻击行为的产生可能很少受个体自我概念清晰性的影响。自我概念清晰性及自尊与攻击性之间关系的这一差异可能正是源于二者是相对独立的两种心理结构。

2.自尊与心理健康之间相关的讨论。自尊与心理健康总体及其躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、偏执、精神病性和其他9个因子显著负相关,与恐怖因子相关不显著。就自尊与心理健康之间的关系,丛晓波等人认为,自尊是心理健康的核心,自尊的状态直接关系着心理健康的状态。在自尊与躯体化、强迫、精神病性的关系方面,本研究结果与钱铭怡、肖广兰的研究一致,他们二人认为,较高水平的自尊有助于青少年更好地调整其行为与心境,减少了个体在遭遇困难、挫折时的躯体化倾向、神经症性及精神病性反应等[13]。在自尊与抑郁的关系方面,本研究与国内外普遍的研究结果一致,二者之间的显著负相关已得到国内外大量研究的证实,低自尊往往与抑郁紧密伴随,既是抑郁的典型症状之一,同时也提高了个体抑郁发作和持续的易感性。

本研究显示自尊与焦虑显著负相关。针对二者关系的研究主要集中于恐惧管理理论方面的研究,本研究与这方面研究的结果是一致的。Jeff. Greenberg等人的研究发现,在面对死亡形象或在预期痛苦时,提高自尊能够减少被试的焦虑[14]。恐惧管理理论认为,自尊具有焦虑缓解器的作用,自尊的自我调节机制能够为个体心理提供弹性空间,从而缓解和减少生活中的毁灭、破坏、失败等引起的个体焦虑和恐惧。

本研究显示自尊与人际关系敏感显著负相关。表明自尊越低的个体,在进行人际交往时越敏感,这与李志勇、吴明证等人的研究结果一致,他们的研究表明,自尊会通过不确定性的中介作用影响个体的社交焦虑[15]。杨丽珠等人认为,低自尊者倾向于认为未来的情境是消极的,并以消极方式来应对不确定情境,导致人际关系敏感性提高,强化了社交焦虑[16]。

敌对是个体攻击性的重要成分,在自尊与攻击性的关系方面,国内外已有大量研究,但研究结果却存在诸多不一致。早期研究者认为低自尊者更具攻击性,后来有不少研究者发现高自尊者更易于发生攻击行为;但也有研究者发现自尊与攻击之间无显著相关,目前这一争论尚未解决。在本研究中,自尊与敌对呈显著负相关,但本研究的自尊仅是外显自尊,并不能全面反映自尊与攻击性之间的关系,也同样无法解决目前自尊与攻击性关系上的争论。这个问题尚需更多更深入的研究,来真正明确自尊与攻击性之间的关系。

本研究显示自尊与恐怖相关不显著。恐怖是个体对特定对象的恐惧,其产生往往是自动化的,个体所恐惧的对象与其恐惧反应之间已经形成强有力的S-R联接,因而恐怖并非产生于个体的意识层面,也不受意识的调控;但外显自尊是产生于意识层面并受个体意识调控的,可能正是由于这一原因使得恐怖与自尊之间相关并不显著。

3.自我概念清晰性与自尊之间相关的讨论。本研究显示自我概念清晰性与外显自尊显著正相关,这一结果与Baumgardner、Campbell、徐海玲和梁宁建等学者的研究结果相同。从理论上来说,自我概念清晰性是自我概念的组织成分,自尊是自我概念的评价成分,二者是相对独立的,但众多研究结果一致显示二者存在着显著正相关,表明在自我概念内部,自我概念清晰性与自尊这两个成分是彼此密切相关的。Baumgardner就认为自我概念清晰性与自尊是两种彼此相关但又相对独立的心理结构。

(二)自尊在自我概念清晰性与心理健康关系中的中介作用的讨论

本研究中,外显自尊在自我概念清晰性对心理健康及其因子的影响中,起着部分或完全中介作用。这意味着自我概念清晰性对心理健康及其因子的影响部分或全部是通过自尊实现的,外显自尊这一中介作用的发挥是基于其与自我概念清晰性及心理健康之间的密切关系的。

首先,大量研究已表明,自我概念清晰性能显著预测外显自尊,同时朱丹的研究还发现自我概念清晰性与内隐自尊相关不显著[11]。由此我们可以推论,自我概念清晰性和外显自尊都是处于个体意识层面的心理结构,且均受到个体意识的调控。其次,自我概念清晰性与外显自尊显著正相关,意味着自我概念清晰性和自尊呈现出相同的变化趋势,即高自我概念清晰性的个体往往也具有较高的外显自尊。原因可能在于高自我概念清晰性的个体,其自我概念的一致性和稳定性较高,因而其自我提升和自我验证动机均能够获得满足而不存在显著冲突,这样的个体往往外显自尊也较高。反之,则自我概念清晰性和外显自尊都会较低。最后,自我概念清晰性和自尊均是自我概念的重要成分,虽然我们对二者进行了概念方面的区分,但二者均包含在自我概念之中,在现实情境中也是同时对个体的心理健康产生着影响。正是由于自我概念清晰性、外显自尊及心理健康三者之间存在着如此密切的关系,因而自尊在自我概念清晰性与心理健康关系中起到中介作用,也是一种必然。

五、研究的不足

首先,本研究的自尊只涉及了外显自尊水平,这并不能全面地反映个体自尊,自尊的稳定性、内隐自尊等也是个体自尊的重要方面。因此本研究并不能全面地说明自尊在自我概念清晰性与心理健康关系中的中介作用,今后还应将自尊稳定性以及内隐自尊纳入此类研究。

其次,本研究假设自我概念清晰性为自变量,心理健康为因变量,自尊为中介变量,是基于以往研究成果的一种假设,并不能由此确定各变量之间的因果关系。同时本研究所采用的中介效应统计检验方法也并不具备检出因果关系的能力,要明确三个变量间的因果关系,尚需更强有力的证据。

最后,自我概念有多个维度和成分,本研究只关注了自尊和自我概念清晰性两个方面。今后的研究可以对心理健康与自我概念其他成分(如自我概念复杂性等)之间的关系进行探讨,以更加全面地揭示自我概念与心理健康之间的关系。

通过以上研究分析,总结如下:一是自我概念清晰性与心理健康及其9个因子躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑、恐怖、偏执、精神病性和其他显著负相关,与敌对因子相关不显著;二是自尊与心理健康及其9个因子躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、偏执、精神病性、其他显著负相关,与恐怖因子相关不显著;三是自我概念清晰性与自尊显著正相关;四是自我概念清晰性能够显著负向预测心理健康及其9个因子躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑、恐怖、偏执、精神病性和其他,且自尊的中介效应显著。