英汉语音对比教学模型及其可行性研究

——以元音对比为例

2019-04-29陈梓桑

文 兵,陈梓桑

(1.汕头大学文学院,广东 汕头 515063;2.香港大学教育学院,香港 528300)

一、引 言

英语语音学家Gimson曾说过:“掌握一门语言,必须学会其几乎100%的语音,而掌握其50%-90%的语法和1%的词汇就足够了[1]”。对于一门语言的学习,语音的重要性不容忽视:一方面,它与诸如词汇、听力等语言学习的其它方面紧密联系,另一方面它又是有效交际的基本保障。从这个意义上说,语音教学作为外语教学不可或缺的起始环节显得尤为重要。然而作为最大的二语英语学习群体,中国学生英语语音总体掌握情况并不理想。原因主要有以下几个方面:第一,中国学生缺少英语运用环境,对英语的接触主要集中在英语课堂,难以保证语音的学习和固定;第二,母语汉语对英语学习有负迁移影响,语音层面的负迁移尤其突显;第三,中小学英语教师语音状况参差不齐,且缺乏系统而专业的英语语音教学方法和经验,不能在英语学习的初、中级阶段有效地帮助学生学习语音;第四,高校大学英语课一般没有专门的语音学习环节,各高校英语专业开设语音课的情况也不统一,导致学生的语音多靠自我训练或“吃老本”维持。

针对这一现状,本文提出一种全新的英汉语音对比教学模型(Chinese-English Phonetic ContrastiveTeaching Model),与以往研究中有关英汉语音对比教学的简单语言对比描述不同,该模型以对比语音学为理论基础,试图搭建一套完整的、可操作性强的、理论与实践相结合的英汉语音对比教学模型,通过对比方法的运用系统讲授英语语音,能有效帮助学生避免汉语语音的负迁移。本文以汕头大学2016级英语专业70名学生为研究对象,以他们大一第一学期语音课期初(前测)和期末(后测)朗读录音为语料,对两次录音进行错误分类统计与对比分析以论证该方法的可行性。该教学模型已成为笔者经过多年教学实践积累并完善的一整套“高校英语专业语音教学课程模块”的一部分①整个教学模块包括英汉对比教学、英美音分组教学、量身纠错、一对一辅导、活动展示等诸多内容,鉴于篇幅有限,本文将只简介英汉对比教学这一环节。,也是其中的核心部分,这一教学模型的研究对英语语音的教与学都有重要意义。

二、现有研究的不足

关于英汉语音对比的研究不在少数,研究成果也各有侧重:

大多数研究都是通过文字描述对英、汉两种语音中的细类进行对比,比如孙芙蓉对音位、超音位分别进行了对比,并且提出了几条语音教学的实战策略[2];吴青华认为外语界对语音教学问题的探讨明显少于其它领域,并提出将英汉两种语音进行对比研究和对比教学不失为一种良策,他对英、汉语的语调和声调、重音分布、节奏和音渡等超音位特征进行了对比[3]。但类似这样的对比仅停留在语言描述层面,一般都是各自表述,缺乏统一的对比框架,对差异的显示比较有限。

有些研究将英、汉语音在统一框架下进行对比,比如李玉芬从自己的教学实践出发,对英、汉语的元音、辅音做了对比,其中元音对比部分还分别列出了英、汉语单元音的音位图[4];张金生援引徐通锵,提到基本元音系统构型(configuration),认为英语单元音系统构型呈四方形,汉语则呈三角形[5,6]。这些研究以对比语言学理论为基础,将英、汉语音放在音位图、系统构型等同一框架下进行对比,这样的对比有理论依据,统一的框架提供了可靠的对比基础,能够很好地显示所描述项目的差异,但也有不足之处,比如李玉芬的单元音音位图是英、汉各自作图,没有真正将两种语言的元音音位图合二为一,没有更加直观地来显示差异;张金生的双元音倒是在同一张音位图上画出了英、汉四对相似音的音位,但单元音部分却没有贯彻到底。另外,对于如何将对比的结果用于教学也没有提及一些具体可行的办法。

还有些研究者谈及英、汉语音对比与教学的关系,比如孙芙蓉、孙全才等,这些研究既有理论层面的对比研究又有教学层面的实践策略,有意识地将语音研究与教学实践结合起来[2,7]。但这些研究仍可见不足:一方面教学层面只是一些建议或经验之谈,缺少完整可行的教学模型,另一方面也缺少实证性研究来论证英汉语音对比教学方法的可行性。

基于以上的讨论,本文试图对现有研究的不足进行弥补:一是以元音对比为例,在运用音位图作对比框架的基础上,将英、汉元音的音位图重叠,更加直观清晰地显示两者的音位差异,避免缺乏系统性的、各自为营的单纯语言对比描述;二是提出一整套具体的、可操作性强的语音对比教学模型,让对比的方法与教学实践有机结合起来;三是以汕头大学2016级英语专业学生大一第一学期语音课的期初、期末录音作为语料,对比两次录音的错误类型和频次,以实证的方式论证该教学模型的可行性。

三、理论框架

要理解英汉对比语音教学法,需要了解语言迁移理论、对比分析假设和语音对比方法。

(一)语言迁移理论

对于“语言迁移(languagetransfer)”的概念,学界看法不一,但基本观点为:语言迁移是指一种语言系统对另一种语言系统的影响,通常是L1(第一语言)对L2(第二语言)的影响,如果L1和L2有相似的特征,学习者会得益于L1对L2的正迁移(positivetransfer,也叫有益迁移或促进[facilitation]),而L2与L1的特征差异巨大则会导致负迁移(negativetransfer,也叫有害迁移或干扰[interference])的发生[8]。语言迁移在语言学习的各个层面都会发生,就语音层面而言,英汉两种语言在语音上的差异是造成中国学生语音学习问题的主要原因。

为了降低发音的错误,对比分析法(Contrastive Analysis)被引入语音教学。最早运用对比方法的是Charles Fries,他非常强调对比教学内容的重要性,指出:“最有效的教学内容就是那些基于对所教授语言进行的科学描述以及与学习者母语进行的对比描述”[9]52。之后,Lado又对这一观点进一步做了论证:

我们假定,学生在接触外语时,会感到其中有些特征易学,有些难学。那些与本族语相似的要素,他们会感到简单;而那些不同的要素,他们会感到困难。教师如果将学生的本族语与他们所学的外语加以比较,那么他可以更好地了解真正的学习困难所在,并能更好地组织教学[10,11]。

(二)对比分析假设

对比分析法引入语音教学带来的新问题是:对比分析在多大程度上可以促进教学?对比分析的心理学基本原理通常称为对比分析假设(Contrastive Analysis Hypothesis),学界对这一假设历来就有不同的解释,其中最为典型的是强假设和弱假设。强假设认为:“通过语言之间的比较,可以预测外语学习中将会出现的困难和错误”[11]222,[12];弱假设认为:“对比分析并不具有预测能力,而只有诊断能力”[11]233。强假设现在很少有人支持,弱假设也并不十分令人满意,而后来研究又发现“差异不一定会造成语言学习中的困难,而对困难的预测也并非百分之百的准确”[13],反而常常造成最大困难的是相似而并非差异[9]96。这一观点笔者在多年的语音教学中深有体会:那些差异巨大的音往往不会造成干扰,比如[i:]和[ɑ:],一个是高前元音,一个是低后元音,发音位置相去甚远,学生从来不会混淆,反而是那些既相似但又不完全相同的音才极易造成负迁移,比如[i:][I]和汉语的/i,衣/的区别就经常困扰学生。这一观点我们通过试验性研究也得到了证实,因此我们将根据这一观点而不是语言迁移论的最初表述提出我们的初始假设(详见本文第五部分)。

(三)语音对比方法

语音对比是对比语言学的一个重要组成部分,对比语言学认为:“任何对比都是建立在某一共同基础上的对比,这个共同对比基础(tertiumcomparationis,简称TC,也译作第三对比项)其严格定义为:一项具体语言对比研究的对比基础,是对两种或两种以上语言进行对比描述的共同出发点或参照点,它通常是语言中普遍存在的(或至少是两种语言所共有的)某种属性或范畴。”[11]27语音学研究语音的发生、传递和感知……语音的研究也就自然地分成三个主要领域分别对应这一过程中的三个步骤:发音语音学、声学语音学和听觉语音学[14],因而从理论上来说,语音学对比可以分别在这三个语音描述框架中进行[11]50。许余龙教授也在他的《对比语言学》中明确指出了发音语音学对于外语教学的意义,以及如何进行发音语音学对比:

在发音语音学对比中,我们可以用国际语音协会制订的一套国际音标作为对比基础,因为国际音标主要是根据语音的发音,在对迄今所研究过的世界上各种语言进行分析研究的基础上制订出来的。在对比中,我们可以先分别用国际音标对两种语言的语音进行描述,然后对比它们的发音部位和方法有什么不同。应用语音学对比主要是发音语音学的对比,因为研究和对比两种语言在发音上的差别,对于指导外语教学有更直接的意义[11]50。

比如要对比两种语言中的元音,我们可以根据其发音特征,把它们在同一张舌位图上表示出来,看看哪几对元音具有相同或相近的舌位,一对相近的元音之间的舌位差别又是如何,等等。这张元音舌位图,便是元音发音对比描述的对比基础[11]28。

这种方法的提出由来已久,但始终停留在研究层面。据笔者对中国大陆已出版的近10种英语语音教材所做的不完全统计,未见一种教材将英汉两种元音在同一个音位图(即上文所说的舌位图)中对比呈现,可见语音对比的理论与教学在实践仍处于脱节状态。当然我们不排除语音教师在实际教学过程中会有意无意地加入英汉对比的部分,但没有真正将两种语言的语音放入同一框架下进行的对比描述,其教学过程也必然缺乏系统性和可操作性。

正是基于以上空白,笔者自2012年开始逐步设计出一整套基于语音对比理论的教学模块并应用于汕头大学英语专业的语音教学课程中,收到极好的效果与反馈。本文的撰写就是在此基础上进行的教学实践对理论研究产生反作用的一次尝试。

四、英汉语音对比教学模型简介

发音语音学对比涉及的内容很广,比如元音对比、辅音对比、英汉音节对比、汉语声调与英语语调对比、英汉重音对比等等,其中任何一组都可以做出十分详尽的对比内容,并据此设计具体的教学环节帮助学生规避汉语负迁移,提高和改善英语语音学习的效率和效果。但由于篇幅有限,本文仅以元音对比教学环节为例,介绍英汉对比教学模型,并用学生的前测、后测录音的对比来论证该模型的可行性。

语音对比教学模型分为如下四个环节:理论模型搭建、对比描述示范、课堂练习讨论和课后复习巩固,其中前两个环节是关键,是该教学模型的核心部分。下面我们主要介绍这两个环节。

(一)理论模型搭建—重叠音位图是关键

英语的元音相当于汉语的韵母,为叙述简便,我们统一用元音来指称。英语中有20个元音,包括12个单元音和8个双元音,而汉语有15个元音,其中单元音6个①汉语单元音中的i和ü共用一个舌位。,双元音9个。尽管“把它们(元音)在同一张舌位图上表示出来[11]28”的方法在理论上早就被提出,但在已有文献中却没有发现一个学者真正这样去做,仅有张金生等为数不多的研究者把英汉双元音的四对相似音在同一张音位图(即舌位图)中表示出来[5],单元音的对比几乎全部是各自作图,用文字分别进行描述。在同一张音位图中将两种语言的单元音或双元音同时标画出来(因为舌位图是一个统一的框架,也可以理解成将两种语言的舌位图重叠)可以非常直观地显示两种语言元音的异同,也便于教师进行第二步的对比描述示范。据此将英汉两种语言的元音音位图进行重叠显示,先看英、汉单元音音位图重叠前与后的情况。

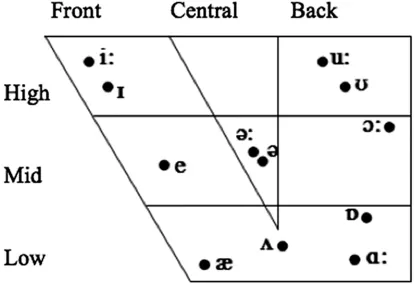

英、汉单元音音位图重叠前,见图1、2:

图1 英语单元音

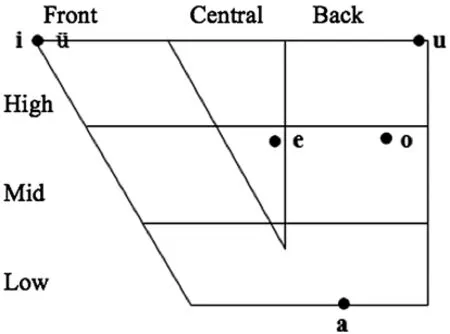

图2 汉语单元音

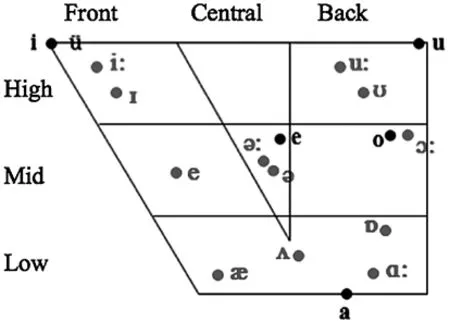

英、汉单元音音位图重叠后,见图3:

图3 英、汉单元音音位对比图

如图3所示,重叠后的英、汉单元音音位图可以清晰地显示出两者之间的差异,为第二步对比描述示范做好了理论准备。

(二)对比描述示范—理论与实践的接口

有了重叠后的音位对比图,教学时的对比描述与示范就有了参照的基准。这里要特别注意,对比描述不能像以往研究中那样,对英、汉单元音或双元音只做分别的、整体的描述,而要在此基础之上,对每组相似音做统一的、具体的描述,即对每组相似音几乎所有指标的细微差别进行描述:(1)舌位(tongue position),包括高、中、低(high,mid,low)与前、央、后(front,central,back),分别指舌的高度(与口腔开合度一致)与舌头抬起最高部分的前后位置。(2)唇形(shape of lips),分为唇圆(roundedness),包括圆唇(rounded)和扁唇(unrounded);唇突(protrusion),包括高唇突(high-protrusion)、中唇突(mid-protrusion)和低唇突(low-protrusion)。(3)滑动(gliding),即发音时口腔是否滑动。(4)时值(duration),主要是长、短元音(long and short vowels)的区别等①关于英、汉元音的时值长度可参照以下公式:英语长元音=英语双元音>汉语单元音=汉语双元音>英语短元音,假设将汉语的一个音节(即单、双元音)的长度设定为一拍(或一个单位的时值),等于英语长元音与短元音时值和的平均值,那么以上公式可大约表示为:2拍>1拍>0.5拍。时值或拍是一个相对概念,而非绝对数值或定值,根据每个人说话的语速有所不同,但其相对长短保持稳定即可不影响辨义。。需特别注意的是,舌位可以通过音位图中的小圆点的位置进行描述,时值可以通过英语国际音标中的长音符号“:”来判断,但唇形是音位图所不能反映出来的,描述时不能忽略。另外,英、汉元音发音时口腔滑动情况也有明显差异,描述时也必须特别强调。

下面举例说明,先看英汉单、双元音的整体对比描述。

从整体上说,英、汉语单元音呈现如下差异:(1)英语单元音12个,汉语有6个,数量只有英语的一半。(2)英语有长、短元音之分,汉语没有。(3)从英、汉单元音音位小圆点的毗邻程度可知,两者相似发音有5组,差别有大有小(留待具体对比描述时详述)。(4)英语单元音发音时口形不变,汉语则有不同程度的滑动。

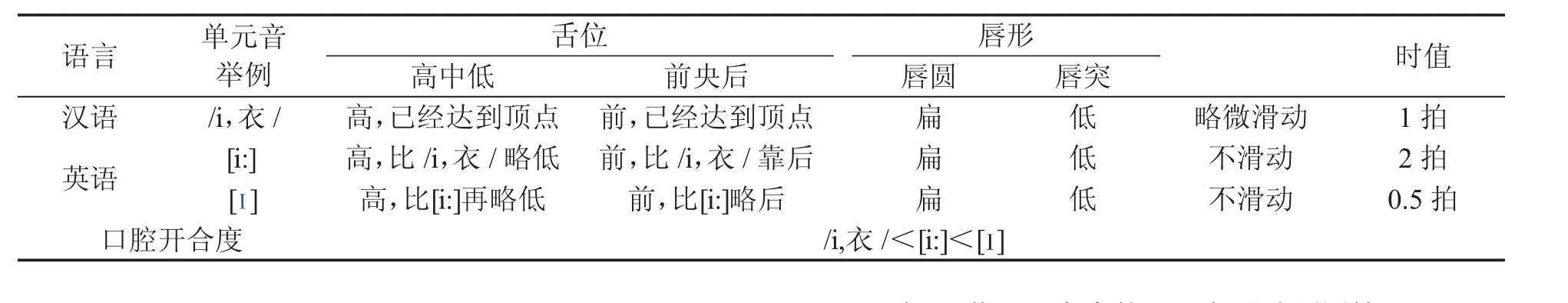

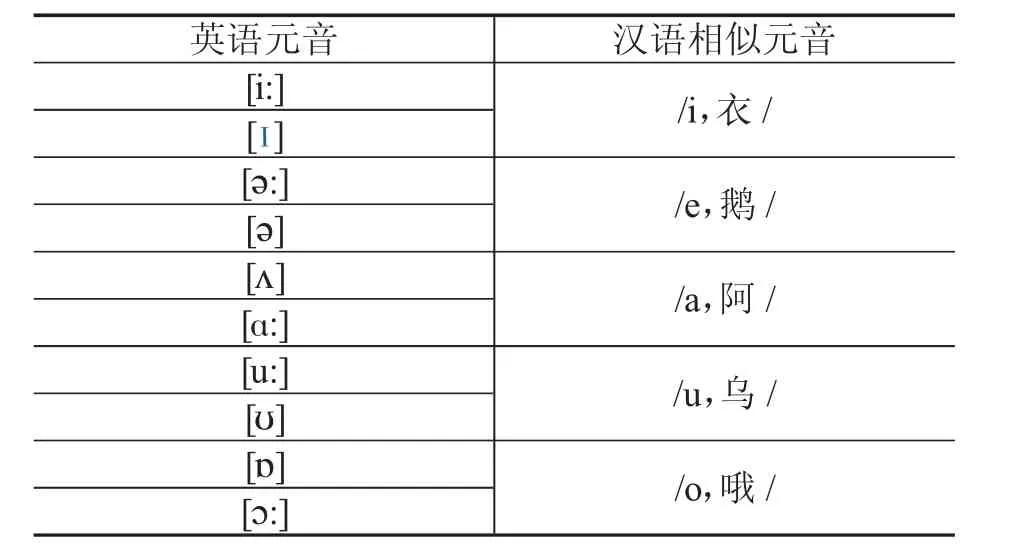

单元音举例:汉语 /i,衣 /vs.英语[i:]和[I],可根据表1进行各项指标的对比描述,并作出示范。

表1 英、汉单元音对比描述举例情况

五、英汉对比语音教学模型的可行性

(一)初始假设

根据上文Freeman和Long[9]96的观点以及笔者预先做的试验性研究,我们提出假设:

中国学生在学习英语元音时,那些有汉语相似音的元音出现汉语负迁移的几率最大。

根据图3英汉单元音音位对比图以及假设,与汉语位置毗邻的英语音位是出现汉语负迁移几率最大的音位,现将这些音位列表,见表2。

(二)研究设计

选择70名汕头大学英语专业一年级新生(2016级)为研究样本,以他们期初和期末的录音作为前测和后测的对比语料,以检测该教学模型的效果。这样做的原因有二:第一,学生在中学阶段已学习过多年的英语,包括基本的英语语音知识,但尚未受过专业的语音训练,当然也完全没有接触过英汉对比语音教学模型,那么前测录音中应该大量存在汉语负迁移造成的语音问题;第二,他们全部选修了笔者开设的“英语语音(English Pronunciation)”课程,在同一时段(即大一第一学期)接触专业的语音学习与训练,英、汉对比语音教学模型是其中的一个重要环节。

表2 英语元音中的汉语负迁移预测情况

研究分为三个阶段:第一阶段,通过期初的前测录音搜集学生在接触该模型学习之前英语单元音中的主要发音问题;第二阶段,通过期末的后测录音再次搜集学生英语单元音中仍然存在的问题,经过一个学期的系统学习,预期学生对英语元音的掌握有明显提高;第三阶段,将前、后测录音问题进行对比,以证明该模型的有效性。

前、后测录音要求学生朗读指定的涵盖所有相似音位的若干组单词或篇章,以作业的形式收回并用提前设计好的错误类型进行批改标注。每条错误类型的描述前都有对应的数字代码,批改时只需标注出代码即可,并将批改与错误类型都反馈给学生,帮助他们准确了解到自己语音的不足之处。

(三)假设验证

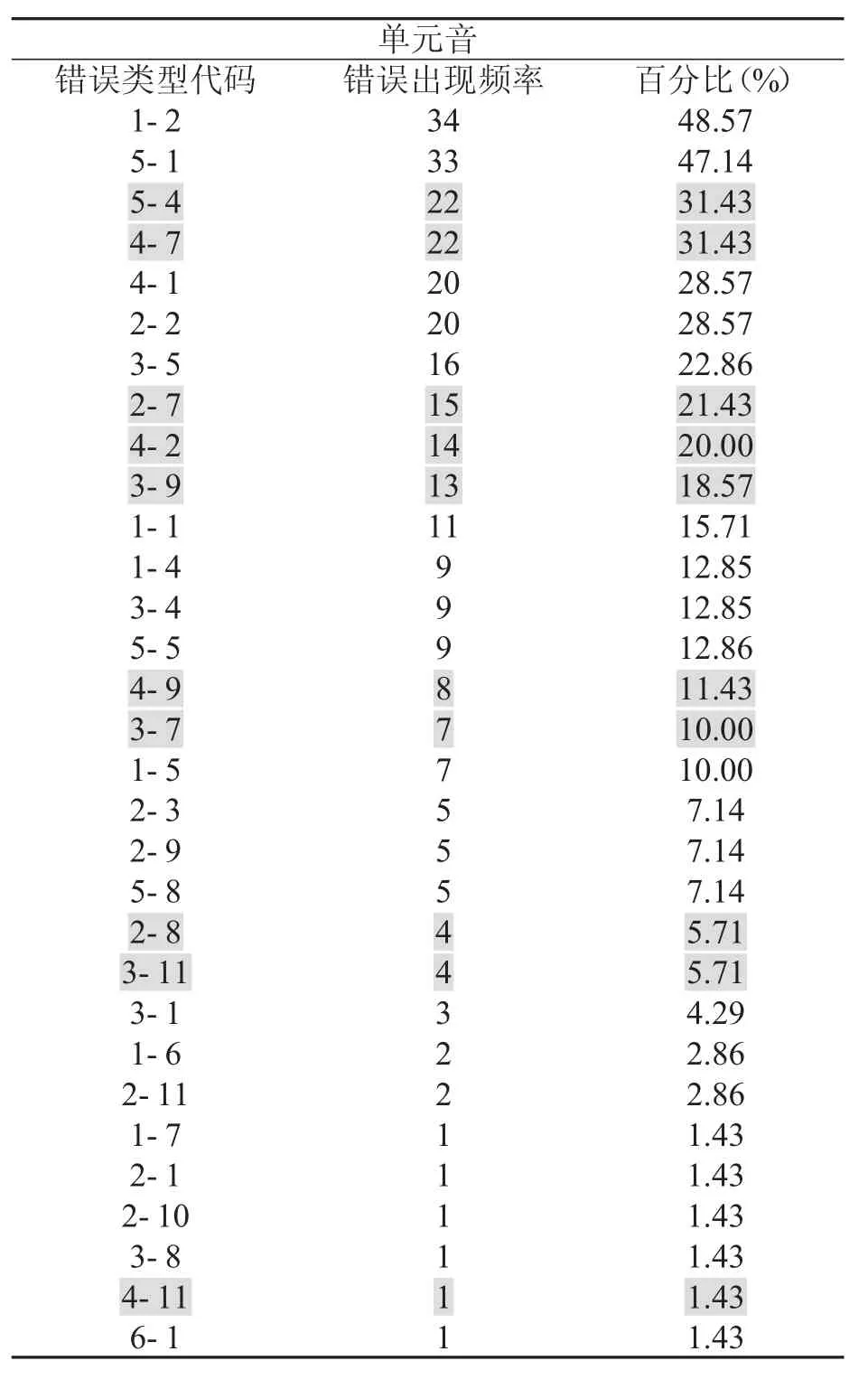

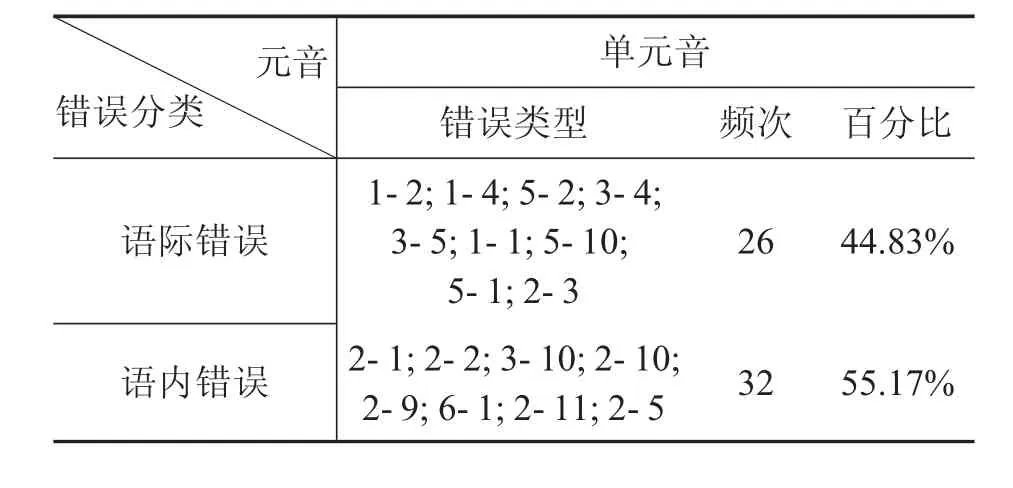

1.前测录音情况。前测录音要求学生朗读13组含所有英语单元音的单词共39个和8组含所有英语双元音的单词共24个,根据附录3的错误类型进行统计,见表3。

表3 前测录音错误统计

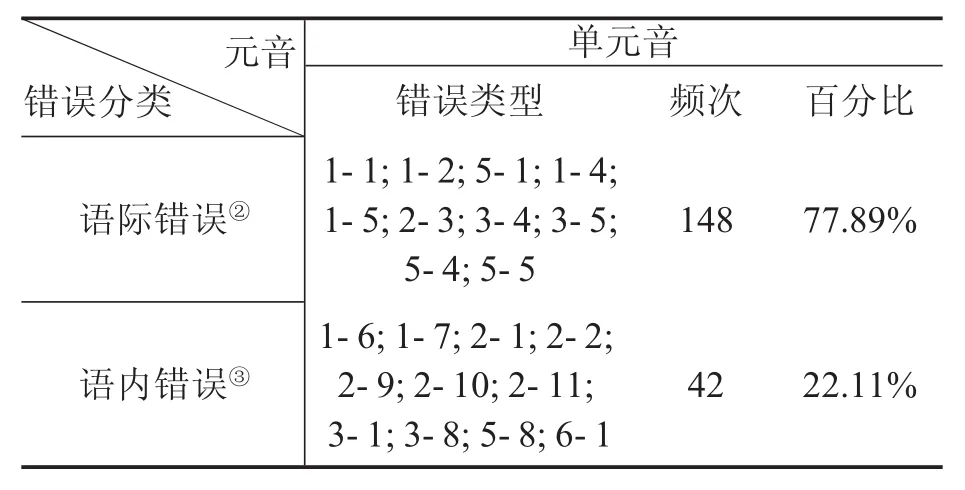

表4 前测录音错误分类统计

表格中标为灰色的部分是英音与美音的差异造成的错误,分析时将这部分去除①英美音分组教学也是语音课教学的一个特色,旨在解决学生英美音混杂的问题,方法同样是音位对比,鉴于篇幅限制,这一部分将另文专述。,再将这些错误进行分类统计,如表4。

表4的统计数据表明,汉语负迁移造成的学生发音问题在单元音中占77.89%,在双元音中占73.28%,而由英语内部相似音干扰造成的错误分别为22.11%和26.72%。由此可见,汉语负迁移造成的学生发音问题是语音学习过程中的主要问题。对于汉语负迁移造成的发音错误,可以做进一步的分类和说明。

汉语负迁移在单元音方面主要表现为以下三类:第一,音长负迁移。英语单元音有长、短元音的区分,也就是说,音长在英语中是参与辨义的特征之一,而汉语则没有这个区分,汉语每个音、每个音节的音长都相同,发音长短主要是感情色彩或语用方面的需要,而不是辨义特征,因此学生在发音时常常受汉语影响,把长元音发得偏短,或短元音发得偏长,如 1-1、1-2、1-4、1-5、5-1,统计显示70个受试学生中45个在发[i:]和[I]时发生错误。第二,滑动负迁移。英语单元音发音时口腔不滑动,而汉语则有小幅度(相对于双元音而言)且程度不同(比如/e,鹅/比/i,衣 /的滑动幅度略大)的滑动,如2-3。第三,舌位负迁移。英、汉语中相似单元音的舌位都是接近但不同,因此极易混淆发生负迁移;另外,舌位的变化会对口型甚至唇形产生连带的变化,因此也会在这两个方面发生负迁移,如 3-4、3-5、5-4、5-5。

2.后测录音情况。后测录音要求学生朗读了《新概念英语》第二册的第3课的短文“Please send me a card”,并以作业的形式收回进行批改,并将结果与前测结果进行对比。后测录音邀请了13级工商管理专业的聂彩玉同学来做评分,彩玉选修过笔者的语音课,成绩优异,有非常强的语音模仿能力和判断力,通过对彩玉进行培训,在确保她掌握了批改录音作业的方法之后,让其对70份后测录音进行批改,共进行了两遍,第一遍批改标注,第二遍校对以确保没有误听或误标的情况发生。

对于后测录音朗读内容和批改者的选择需做如下说明:第一,选择这篇短文是因为其包含了表3所列出的全部的5组英汉单元音相似音和4对英汉双元音相似音,可以检测出学生前测录音中出现的错误在一学期的学习和练习之后是否得到改善。第二,选择短文而不再选择让学生朗读前测时相同的单词,是因为经过一学期的学习和训练,学生单发一个音或一个单词会非常注意舌位、口型、滑动等发音要领,其结果很可能不是自然状态下的发音情况。选择篇章朗读,学生的注意力会放在篇章整体方面,比如语调、发音技巧、语义关联等等,这时每个单词中的单个音就是自然状态下的发音,可以比较真实地反映出学习的效果。第三,选择语音成绩优秀的学生而不是笔者或第二作者再次批改是为了避免主观性①第二作者陈梓桑系汕头大学13级英语专业学生(16届毕业生)。从笔者处获取了全部的录音语料,并负责了全部的统计工作,数据部分全部来源于她的学士学位论文(笔者为其指导教师)。,由于受试学生是笔者的学生、第二作者的师弟师妹,如果由笔者本人或第二作者来进行批改,难免会有先入为主或为了达到假设的预期结果而使批改带有主观因素,因此第三方做批改最为合适。彩玉同学与受试学生非同一专业,年级也相差较多,而且录音不提供受试者的姓名信息和前测结果,保证了后测结果尽量客观。第四,选择中国人而非外教进行批改是因为,本文研究的是英汉对比语音教学,主要讨论汉语语音对英语语音学习的负迁移影响,如果选择母语为英语的外教,他们当然可以判断录音中的英语发音是否有错误或有问题,但却不能判断这个错误或问题是否由汉语负迁移造成,因此不能运用我们针对英、汉语而设计的错误类型来进行批改,这样一来,后测与前测就不能在同一框架下进行描述和标注,其对比结果也就没有意义了。

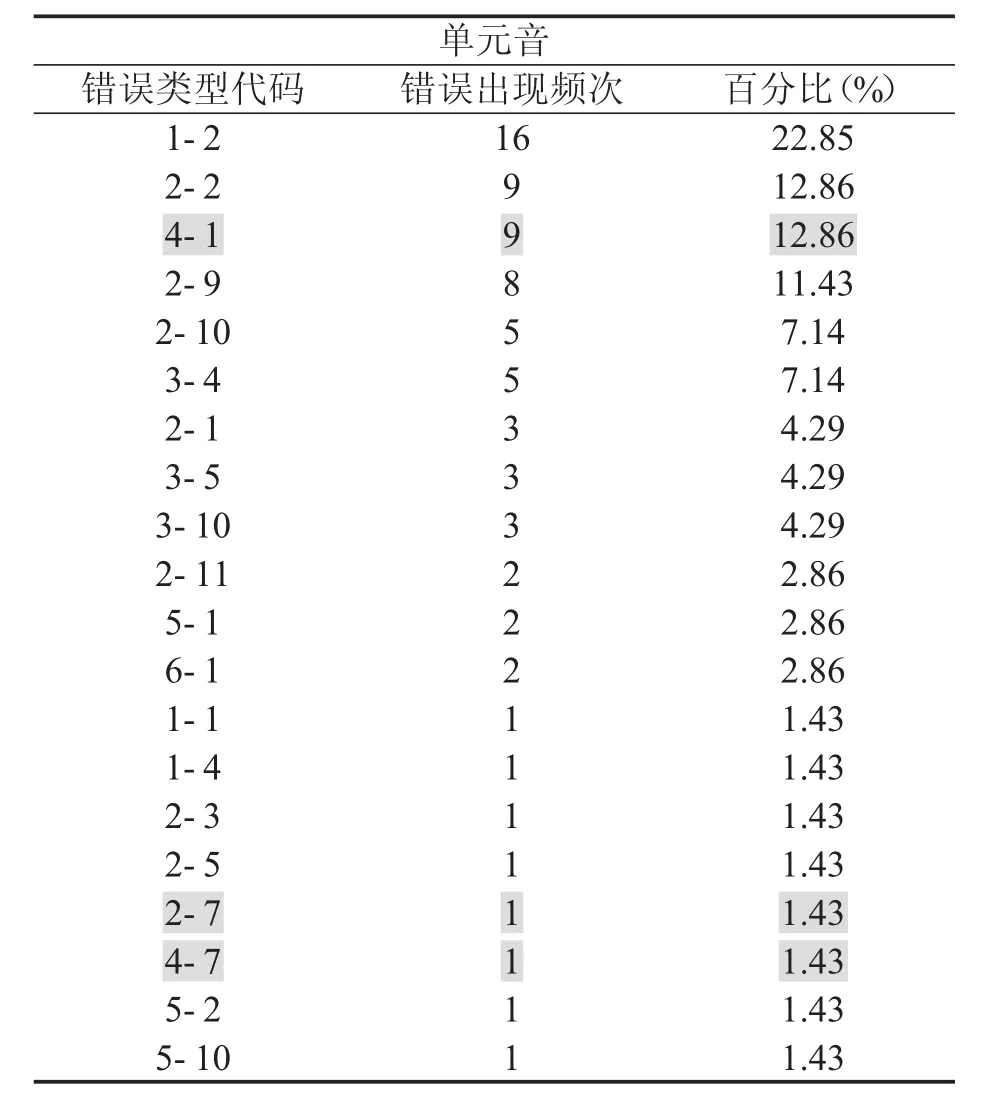

表5 后测录音错误统计

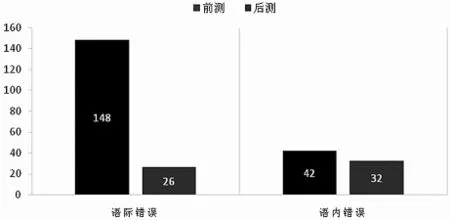

对学生后测录音的统计结果如表5,同样将这些错误进行分类如表6。把前测、后测的统计进行对比发现:错误频次总数由原来的321骤降到93,降幅达到71.01%,其中汉语负迁移造成的学生发音问题在单元音中的频次由原来的148降低到26,在双元音中的频次由原来的96降低到21,降幅也分别高达82.43%和78.13%,如图4。

表6 后测录音错误分类统计

图4 前、后测英语单元音错误频次对比

3.结果分析。根据上一节的数据统计与对比(见图4),可以做如下分析:首先,从总体来看,不管是语际错误还是语内错误,错误频次都明显下降,说明经过一个学期的学习与训练,学生的英语元音发音状况有了明显的改善。其次,从横向来看,语际错误频次降幅明显高于语内错误降幅,前者为82.43%和78.13%,后者为23.81%和60%,这说明英汉对比语音教学模型对纠正语际错误效果明显,有效帮助学生规避了英语元音学习中汉语负迁移的影响,但对于语内错误的作用是相对有限的。为此,笔者反思教学过程:尽管笔者在教学过程中也会对英语语内的相似音进行对比描述和示范,比如[ʌ]和[ɑ:]、[u:]和[ʊ]等,但大多是参照汉语相似音同时进行对比,如[ʌ]和[ɑ:]是参照/a,阿 /进行对比描述、[u:]和[ʊ]是参照 /u,乌 /进行对比描述,而只有[e]和[æ]这一组,因其没有汉语相似音,而单独进行了两者的语内对比描述,但后测结果显示,混淆这两个音的错误代码2-1、2-2仍然存在,而两者频次相加总数由原来的21降至12,降幅为42.86%,这说明语内对比描述也有一定的作用,只是相对语际对比来看,需要加强。另外,后测结果中仍然出现了前测结果中就已经出现过的语内非相似音之间的错误,如2-10、2-9、6-1、2-11。这类错误并不在教学内容之内,因为根据假设,并非任意两对元音之间都会造成负迁移或干扰,那么这些相似程度较低的音之间的混淆错误有可能是偶发性的(四个错误的频次全部低于10,本身也不具有显著性),比如练习不够或由于紧张,也有可能是学生个人的发音习惯造成的(比如受方言的影响)等等。第三,从纵向来看,单、双元音语际错误的降幅分别为82.43%和78.13%,比较接近,这说明重叠音位图显示相似音差异,加上语言对比描述与示范的方法对单、双元音的发音改善效果都很显著①辅音的描述方式与元音不同,不是用音位图显示舌位,而是以辅音表的形式显示发音部位与发音方式,因此对比语音教学模型对辅音的教学采用的对比手段也不相同,由于篇幅有限,需另文专述。;二者的后测频次也比较接近,分别为26和21,说明通过相同方法的学习和训练,错误频次可以降低至一个相对稳定的范围;但前测频次悬殊比较大,分别为148和96,高出了54.17%,这一点可以解释为:英语单元音数量比双元音多,且大多以音长为特征成对出现,双元音则没有,因为汉语音长不参与辨义,汉语每个相似音均对应两个英语单元音,那么一长一短两个单元音对应一个汉语相似音,比英、汉双元音一对一产生错误的几率自然要高。

(四)假设修正

笔者在初始假设部分列出了英、汉语单元音的相似音,认为这是汉语负迁移发生几率最大的音位,这一点已经由假设验证部分的数据予以证实。但根据列出的错误类型发现,负迁移并不像预测的那样全部是汉语相似音位代替英语某个音位(比如用 /i,衣 /来代替[i:]和[I],对应单元音错误类型的1-4和1-5,频次分别为9和7),而是有时也会发生用英语中某个音位的相似音位来代替这个音位(如用[i:]代替[I],对应单元音错误类型的1-2,频次为34),如果认为后者就不属于负迁移,那么这类错误就应该归入语内错误,之前的统计也要重新做大的调整。但笔者认为这种错误仍然属于汉语负迁移造成的错误。

许余龙提出,音位系统的构成①即上文张金生(2002:57)、徐通锵(2001)提到的“音位系统的构型(configuration)”。包括音位系统中音位和音位变体的分布情况,两种语言进行音位对比时,音位数量少的语言比音位数量多的语言单个音位的音位变体分布要广,如汉语和英语。[11]56,57也就是说,一些在英语中属于不同音位的音,在汉语中却只是同一音位的不同音位变体。张金生也提到:“一个元音不代表一点,而代表一个区域,这个区域由表示该元音具体因素或音位变体的一些距离相近的点构成”。[5]据此可以得知:汉语单元音少,每个音位在音位图上占据的区域也就更大,变体之间差异也较英语大,那么对于母语为汉语的英语学习者来说,学习英语单元音时就会出现少对多的关系(汉英单元音数量分别为6和12,比率为1∶2),一个音位至少会对应两个音位(比如:/i,衣/同时对[i:]和[I]),笔者认为少对多的关系比多对少的关系更容易产生负迁移,因为在迁移选择上有了更多的干扰项。具体到本文的研究,不管是用/i,衣/代替[i:]或[I]还是用[i:]代替[I],归根到底都是由于汉语的/i,衣/干扰造成的,因为即使是用[i:]代替[I],那也是因为英语[i:]的位置仍处于汉语/i,衣/的音位变体区域内,而不会是因为学生掌握了英语的[i:]又立刻用来对英语的[I]发生语内负迁移。

据此对初始假设修正如下:

中国学生在学习英语元音时,那些有汉语相似音的元音出现汉语负迁移的几率最大。负迁移分为直接负迁移(directnegativetransfer)和间接负迁移(indirectnegativetransfer)两种,前者是指直接用汉语相似音代替英语某个元音的现象,后者则是指用汉语相似音音位分布区域内的某个音位变体代替英语某个元音的现象,两者都属于语际错误而非语内错误。

修正后的假设对于语言迁移理论也是一个修正和补充,至少在语音层面的迁移是适用的。另外,根据以上音位系统的构成理论,进一步提出:从发音语音学的角度来说,一个语言中所有元音的发音构成一个连续体(continuum)。因为不管元音数量多少,一个语言中的所有元音都要划分整个口腔,音位之间没有清晰的边界,只有渐进过渡的区域,一个音发得越靠近音位点所在位置听起来就越标准,反之,发音离音位点位置越远则听起来越不标准,超过这个区域听起来就会像另外一个音了。这也说明,连续体概念也同样适用于听觉语音学,对于交际中听话人对说话人语音的正确理解、语音教学中教师对录音作业的批改和对学生发音的纠正都有着重要意义。

本文基于笔者多年的语音教学经验,简要介绍了一套包含重叠音位图等创新手段在内的英汉语音对比教学模型,并运用一手的学生录音作为语料进行了定量对比研究,论证了该模型的可行性,通过对研究结果的详细分析,提出了直接负迁移、间接负迁移以及发音连续体等概念,对语言迁移理论尤其是对语音层面的迁移现象做了有益的修正和补充。