眼部疾患社区高龄老年人孤独感及其影响因素

2019-04-26邢琰陈长香张学敏朱学慧张皓妍

邢琰 陈长香 张学敏 朱学慧 张皓妍

(1石家庄市第一医院,河北 石家庄 050011;2华北理工大学护理与康复学院;3唐山市眼科医院)

“健康老龄化”是人口老龄化过程中追求的目标。健康所要求的不仅仅指躯体、生理层面的健康,也指精神和心理层面的健康。随着核心、空巢家庭的数量逐渐增多,孤独感成为老年人最重要的心理问题之一〔1〕。眼疾老年人由于视力的不便,内心更为脆弱、敏感,可能会有更高的孤独体验。孤独感不仅会影响老年人的认知功能、情绪〔2〕等心理问题,还会引起高血压、癌症等疾病,自杀率也在不断提高〔3〕,因此对老年人孤独感的研究引起越来越多人的重视。本研究旨在了解眼部疾患老年人孤独感现状及其影响因素。

1 对象与方法

1.1对象 于2016年7月至2017年1月,采取分层随机整群抽样法,首先选取河北省唐山市市区内的全部二级及以上医院(其中三级8所,二级8所),分别随机抽取一所三级医院(唐山工人医院)、一所二级医院(唐山市弘慈医院),然后选取这两所医院所有直属社区卫生服务中心或服务站所管辖社区内所有居民中的老年人作为研究对象。两家医院直属的社区卫生服务中心共10家。居住地涉及范围包括唐山市东部、西部、中部、北部、南部。纳入标准:截至调查日期年龄≥75岁;有眼科疾病,包括白内障、青光眼等,有正式的户口登记,在调查地居住≥1年;老年人知情同意,自愿参加调查。排除标准:存在严重疾病、精神疾患、老年痴呆、严重认知障碍不能完成询问者;表达不清,沟通障碍者;调查时外出居住者。本次调查共发放问卷3 612份,回收有效问卷3 448份(95.46%)。选取其中眼疾患者共412例,年龄75~96〔平均(80.95±4.805)〕岁,男142例,女270例。

1.2方法 由进行统一培训的调查人员采用面对面入户方式进行调查。调查工具包括:①一般情况调查表:包括年龄、性别、文化程度、婚姻状况等。②加州大学洛杉矶分校(UCLA)孤独量表用于评价由于对社会交往的渴望水平与实际水平的差距而产生的孤独感〔4〕,应用于老年人Cronbach α系数为0.89,相关系数为0.73,共20个条目,其中正序条目11个、反序条目9个。量表总分20~80分。评分越高孤独水平越高。

1.3统计分析 采用SPSS17.0软件进行t检验、方差分析和多元线性回归分析。

2 结 果

2.1眼疾高龄老年人孤独感状况及其影响因素的单因素分析 412例眼疾高龄老年人孤独感得分在20~69分,平均(43.08±10.59)分。单因分析显示婚姻状况、文化程度、与子女关系、子女探望越频繁、与子女经常交流、遇到问题子女能否及时提供帮助、子女是否听取父母意见、家族有事是否会与您商量、能否积极面对生活、与亲朋好友来往频率、与邻里交往频率、参与社区活动频率、运动与否、有无爱好、居住方式影响眼疾高龄老年人孤独感水平(P<0.05),见表1。

表1 高龄老年人孤独感影响因素的单因素分析分)

1)有6例未答

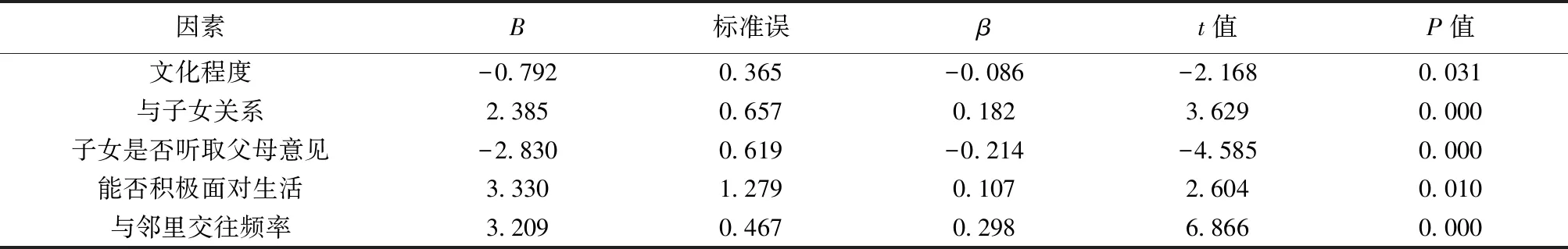

2.2高龄老年人孤独感影响因素多因素分析 以UCLA孤独量表总分为因变量,以单因素分析中有统计学意义的因素为自变量建立多元线性回归模型。其中自变量赋值如下:婚姻(在婚=1,非在婚=2)、文化程度(文盲=1,小学及以下=2,初中=3,高中或中专=4,大学专科及以上=5)、与子女关系(1=和睦,2=良好,3=一般,4=不好)、子女探望频率(每天=1,每周数次=2,每个月数次=3,每年数次或更少=4,从不=5)、子女交流(经常=1,有时=2,偶尔=3,很少=4)、遇问题子女能否及时提供帮助(能=1,不能=2)、子女是否听取父母意见(1=从来不,2=很少,3=有时,4=经常)、能否积极面对生活(1=能,2=不能)、家族有事是否会与您商量(从来不=1,很少=2,有时=3,经常=4)、与亲朋好友来往频率(从来不=1,很少=2,有时=3,经常=4)、与邻里交往频率(1=经常,2=偶尔,3=有事来往,4=几乎不来往)、参与社区活动频率(1=经常,2=有时,3=偶尔,4=基本不参加)。运动与否(运动=1,不运动=2)、有无爱好(有=1,无=2)、居住方式(空巢=1,非空巢=2)。结果显示,文化程度(β=-0.086)、与子女关系(β=0.182)、子女是否听取父母意见(β=-0.214)、能否积极面对生活(β=0.107)、与邻里交往频率(β=0.298)是眼疾高龄老年人孤独感的影响因素(P<0.05)。见表2。

表2 高龄老年人孤独感影响因素多因素分析

3 讨 论

本研究中老年人孤独感平均得分高于沈先卿等〔5〕对安徽省老年人孤独感〔(38.72±8.03)分〕的报道,造成差异的原因可能与本调查人群年龄为高龄老年人及均患有眼科疾病有关。一方面,随着年龄的增长,老年人免疫力及各脏器功能逐渐下降,因此会更加关注自己的身体状况,加之退休后与社会交流的机会相对降低,因此弱化了社会功能和社会角色〔6〕,另一方面,对于老年人来说配偶、老朋友给予他们更多的精神照护,但是随着年龄越来越大,配偶、老朋友们相继离世,使他们更容易产生孤独感〔7〕。步入老年后,老年人从各行各业的岗位退下来,内心本就已经有了一定的孤独、寂寞感,一旦患有眼疾,往往产生强烈的焦虑与恐惧,认为自己要成为别人的负担,产生自卑与负罪感,有的老年人认为眼疾不便与人交流从而不去与人交流,久而久之便产生了较强的孤独感。

多元线性回归分析显示,受教育程度影响老年人孤独情绪,文化程度与老年人孤独感得分相关,文化水平越低孤独评分越高,与郭娓娓等〔8〕报道一致。可能是因为大部分老年人退休后都会从“主要角色”转变为“辅助角色”,而文化程度高的老年人能够很好地融入老年生活,在生活中遇到问题,习惯性采取积极应对的方式,对于挫败的结果也能进行心理调节,因此孤独感程度低。

研究结果显示,与子女关系和睦、子女能听取父母意见的老年人孤独感程度轻。老年人这一特殊群体获得的支持最重要的就是来自家庭的支持〔9〕。父母与子女关系和睦、子女能听取父母意见的老年人证明其与子女有很好的情感交流,填补了老年人的空虚寂寞感,并且子女能给父母及时提供帮助,听取他们的意见能消除他们因年龄增长而逐渐出现的顾虑,得到情感寄托,减少孤独感的产生〔10〕;相反,如果与子女联系少,缺少交流,会让老人有一种被抛弃的感觉,在对子女的思念过程中可能会出现孤独感,甚至更严重的心理问题。

研究结果还显示,能积极面对生活的老年人孤独感评分较低。可能是由于这类老年人本身就比较乐观,能够对生活有较好的积极期待,遇事不会计较那么多,很容易知足,能够保持良好的积极情绪〔11〕;除此之外还可能是由于老年人本身的生活状态很不错,国家给予足够的支持,生活质量较高,从而孤独症状较轻。国内研究指出,社区老年人抑郁、孤独与社会功能有相关性〔8〕。本研究发现经常与邻里交往的老年人孤独感程度低,这是因为社区是老年人生活的主要场所,经常与邻里来往意味着老年人与社会、他人的来往关系较多,频繁的邻里交往会充实老年人的闲暇时间,有一定的依靠感也能找到自己的一些价值,填补了子女不在身边的寂寞感,而减少了孤独感的产生。

总之,作为眼疾高龄老年人应积极配合治疗,尽早改善自己眼部疾病,同时在生活中遇到问题应放宽心,乐观面对生活;作为子女应及时去关心、了解父母所需并提供帮助,多陪伴他们,倾听他们的心声,做到精神陪护满足其情感需求〔11〕;社会应及时关注老年人的生活,解决他们真正关心、存在的问题,使老年人能快乐地安享晚年。