铜(111)衬底上的可控连续脱氢反应

2019-04-23吴凯

吴凯

北京大学化学与分子工程学院,北京 100871

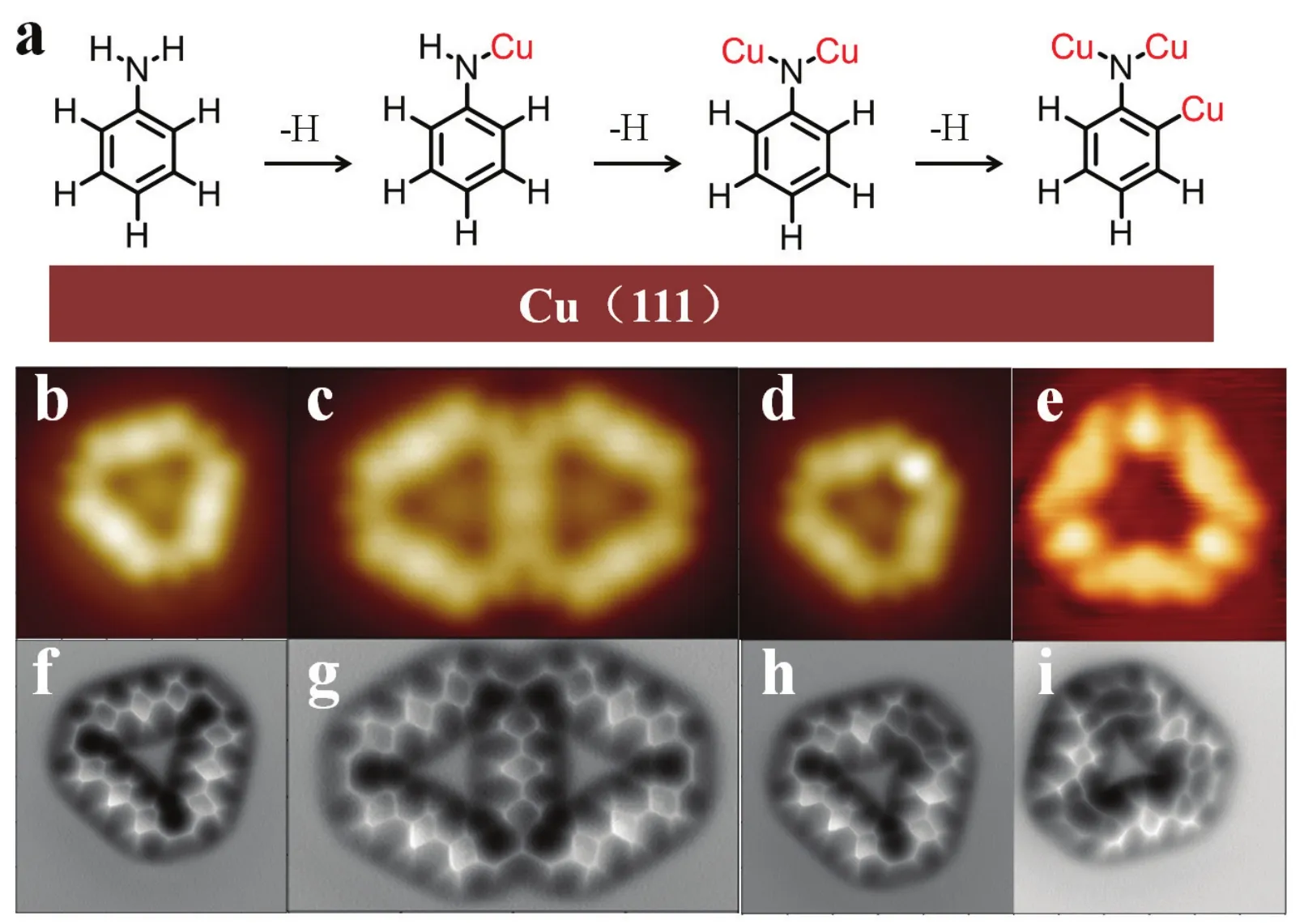

(a) 铜(111)衬底上的可控连续脱氢反应的示意图;(b)-(e) 铜(111)衬底上的可控连续脱氢反应的STM表征;(f)-(i) 铜(111)衬底上的可控连续脱氢反应的nc-AFM表征。

无受体脱氢(acceptorless dehydrogenation,AD)反应是指氢原子在催化解离后会以氢气的形式释放,不产生其他副产物的一类反应1-3。由于此特点,无受体脱氢反应被认为是清洁的、环境友好的活化脱氢反应策略。除了传统的均相反应,表面在位化学技术也是实现无受体脱氢反应的常用手段4,5。在金属表面上,碳―氢键活化6-8,氮―氢键活化9,10以及氧―氢键活化11,12均陆续地被实现。然而对于一些富含多种X―H键(X = 碳、氮、氧等)的有机分子,如何可控高选择性地实现连续地脱氢反应仍然是一大挑战。事实上,迄今为止,仅有少数课题组在表面上实现了可控地连续反应。然而这些工作均包含了经典的Ullmann反应13。表面上连续可控地脱氢反应尚未被报导。

最近,苏州大学功能纳米与软物质研究院迟力峰教授课题组成功在 Cu(111)表面实现了 4,4”-diamino-p-terphenyl (DATP)分子的可控连续脱氢反应。他们发现随着退火温度的不断升高,第一个氮―氢键,第二个氮―氢键,邻位的第一个碳―氢键和邻位的第二个碳―氢键会在铜衬底的催化下可控地连续活化。每一步脱氢反应均会在Cu(111)表面形成稳定的呈三角形的三聚体结构。结合扫描隧道显微镜、高分辨原子力显微镜、密度泛函理论以及X光电子能谱等多种手段,他们给出了这些三聚体的结构模型,发现其源自碳/氮原子与铜增原子的相互作用。重要的是,这种三聚体结构的形成克服了连续脱氢反应中位阻效应的干扰,从而使得反应能够顺利进行。最后他们通过密度泛函计算给出了反应的过程以及每一步反应的反应势垒。

该研究工作近期已在Journal of the American Chemical Society上在线发表14。该工作首次在金属表面实现了可控地连续非受主脱氢反应。