不孕对女性的影响

——基于社会性别视角的个案分析

2019-04-22邱幼云

邱幼云

(杭州师范大学钱江学院, 浙江 杭州 310018)

一、问题的提出

对多数人而言,生小孩并成为父母是个体生命历程中的重要事件。传统中国社会一直都是鼓励生育的。亲朋好友在婚礼上常常用“早生贵子”“多子多福”等跟生育相关的词语来表达对新婚夫妻的祝福。随着时代的变迁,人们虽不像之前那样追求早生贵子或多子多福,但是家庭对至少有一个孩子的需求仍具有普遍性[1]。然而,近些年来,不孕不育的现象越来越多。2012年的一项调查显示,女性不孕症患者数量至少有2000万[2]。不孕不育发病率不断上升且呈年轻化趋势[3],已成为仅次于肿瘤和心脑血管疾病的第三大疾病[4]。

可见,不孕不育人口日益增多并带来重大社会影响,已成为一个紧迫的医学和社会问题。然而,目前国内学者对此议题的研究主要涉及临床医学、护理学、流行病学等领域,很少有社会科学学者对此进行人类社会学分析。作为承载繁衍生育的个体,生育对于女性具有更特殊的意义。传统父权制文化影响下的女性被赋予了生儿育女的天职,生育孩子与履行母职不仅是女人的本分,还关系到她在家庭和社会上的地位和价值。对那些希望怀孕、将生育子女视为生命和身份认同之关键的女性而言,不孕是充满痛苦与折磨的经历。虽然现代女性扮演的社会角色越来越多,在职场上巾帼不让须眉也很是常见,然而,在生育一事上,女性作为母亲的生理和社会角色,使她们更容易受到不孕的消极影响。她们更容易因为不孕而自责,并更难以接受自己不孕无小孩的事实[5]。因此,相对男性而言,不孕女性更易遭受身体和心理的打击,承受着各种身心压力。本文试图在人类社会学的学科视角下关注不孕妇女,通过倾听她们的声音,从自我认同、婚姻关系和社会影响三个方面综合探讨“不孕对女性的影响”这个话题。

二、研究方法与样本介绍

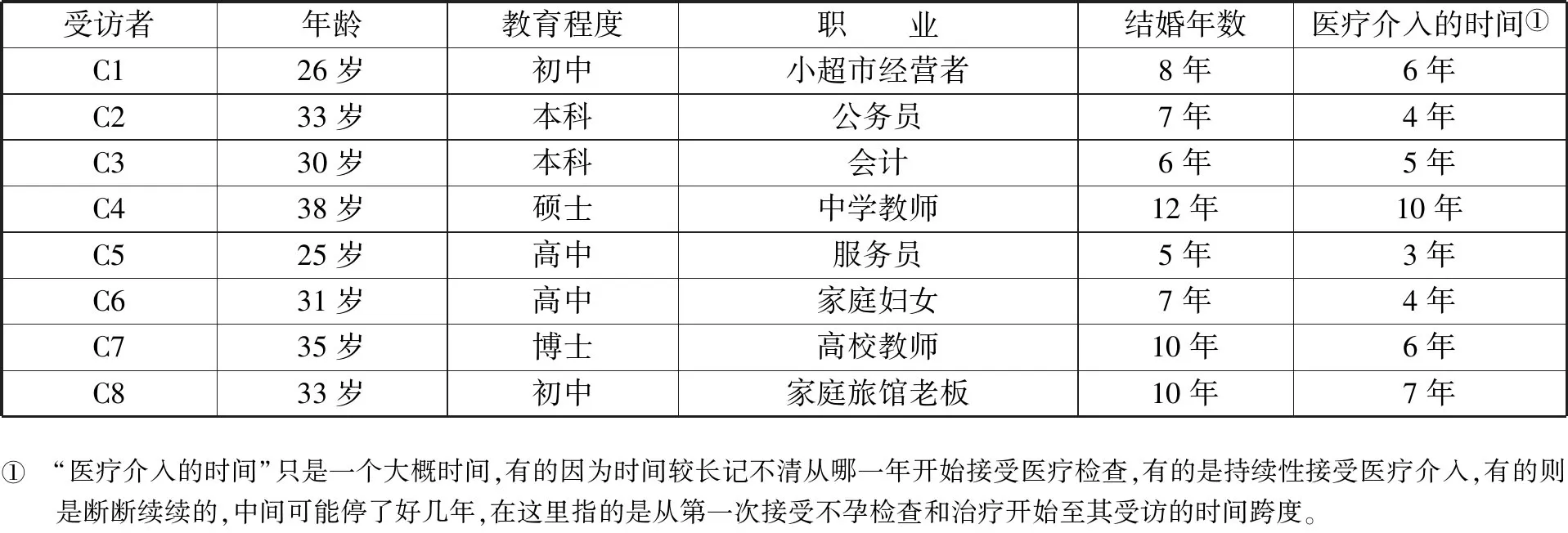

在研究方法上,本研究通过深入访谈来倾听不孕女性的生命故事,侧重的是受访者对自身经历的思考和理解。受访者对故事的描述可以让读者理解在特定的文化下,不孕对她们的影响及其反映出来的社会结构和心理历程。访谈对象共有8人,有的是通过笔者的个人关系网找到的,有的则是通过受访者介绍而来的,其基本情况见表1:

表1 访谈对象的基本情况

三、 不孕对女性的影响

(一)不孕影响女性性别身份认同

在人的生命周期中,结婚生子对大多数人而言是非常重要的事情。尽管我国对成年人的年龄界定是满18周岁,但在重视生育的中国文化里,女性的身份认同常常与生育紧密联系在一起。只有完成了结婚并生育子女,才意味着她从“女孩”变成“女人”,并获得了成年女性的身份。

C1老家在农村,初中毕业不久就结婚了。婚后不久夫妻俩就一同外出打工、做小生意,目前在杭州经营一家小超市。婚后两人并没避孕,刚开始一年没有怀上孩子的时候,他们不以为意,认为这是时机未到。两年过去了,他们还是没有怀孕,夫妻俩就有点着急了,C1开始到医院咨询并治疗。遗憾的是,6年来她跑了好多家医院,作了大大小小无数个检查和治疗,至今仍然未孕。更让她感到难过和无助的是,已有的医疗检查显示,她与丈夫两人没有明显的生殖功能障碍,属于不明原因的不孕不育。尽管她现有的检查指标都在正常范围内,但多年不孕的事实还是让她心有疑虑,并将不能生育的原因归结在自己身上。比如,她否定自己的女性生理特征,认为自己“不像女人,长得很壮,力气比男人大,国字脸,眉毛又浓又粗,缺乏女人味”,并质疑自己缺少某些目前医疗技术还检查不出来的“女性激素”。她还认为自己不是一个纯粹的女人,缺乏女性气质,“做事风风火火,也不够温柔,像个‘女汉子’”。

除了对生理特征、性别气质的自我怀疑,还有受访者也因为不孕而不认同自己的女性身份。C2从某重点大学毕业后考上公务员,工作后不久很快与恋爱多年的大学同学结婚,婚后夫妻俩恩爱有加,唯一的缺憾就是结婚7年了还不孕不育。反反复复的多种检查显示他们不孕不育的主要原因是C2患有巧克力囊肿。虽然囊肿不大可不做手术,但是为了尽早怀孕,C2还是去做了囊肿摘除手术。然而,术后不到一年囊肿又复发了。几年的治疗下来,C2感到身心疲惫。她出生于盛行重男轻女的潮汕地区,从小就因为是女孩而在家不受待见,长大后凭着努力过上了不错的生活,但她小时候的女性角色经历仍影响到她的生活,让她较难认同自己的女性性别身份,不孕更是让她进一步否定自己的女性身份和角色。“奶奶和父亲喜欢男孩,我的出生让他们很失望。他们对我的态度是我一辈子的阴影。但是,我从小就很好强,希望得到家人的认可。工作和婚姻都如意,但一直没有孩子,对一个女人来说,还是挺失败的……我渴望有孩子,但我从来没有想象过自己大肚子的样子。很可能是我在潜意识里也不喜欢做女人,不接受自己是女人吧。如果一生都没有孩子,是很遗憾的。”

与C2类似,C3同样成长于重男轻女的传统农村家庭,从小妈妈就告诉她生小孩是女人的本分,履行母职首先必须是为男人生下孩子。她在被确诊为不孕并进行多年无果的治疗后,感到很自卑。这让她几度陷入抑郁,觉得活着就是一种折磨,还不如早点结束生命。“自古以来,女人生孩子都是正常不过的一件事。每个女人都会渴望成为母亲吧,有了宝宝人生才会完美。小时候看到孕妇,觉得大肚子是好惭愧的一件事,现在在路上看到大肚子的女人,会感到羡慕,甚至妒忌。女人都会生孩子,也许是我身体上缺了某种东西,没有孩子,那就不是一个完整的女人”(C3)。

在调查中,其他受访者也或多或少将自身不孕视为人生的失败,并认为自己不是“真正的女人”“纯粹的女人”,是“不完整的女人”。可见,不孕的事实让当事女性产生自我怀疑:在生理层面上,她们怀疑自己作为一个女人的身体不够纯粹或不完整;在社会层面上,她们质疑自己的女性身份和女性气质,并因此怀有失落和内疚感。社会对母职的文化建构让不孕女性的心理和身体的完整受到损害。在社会结构中,不孕意味着违背履行母职的性别角色期待,也使女性难以获得社会认可的女人身份,多数人通过履行母职来确认自己的女性身份。整个社会对女人承担母亲角色的功能性要求很高,这使女性比男性要承受更多的不孕压力,如果一个女人无法生下自己的小孩,无法成为一个母亲,那她在很大程度上就不为社会所接受。在这点上,女性的自我期待和社会期待是一致的,从小的性别角色社会化让她们把履行母职视为女人的必修课,“女人应该生孩子”“女人应该当母亲”等内化的观念让她们难以接受自己不孕的事实,并感到自卑和内疚,对自己女人身份的完整性产生质疑。因此,如何让不孕的女性跳出母亲角色的束缚,接纳自己不孕的事实而不再“自我指责和怀疑”,也是她们自身要面对的困难和挑战。

(二)不孕导致婚姻关系不稳定

在传统社会,女性通过生育来获取个人在家庭里的地位和安全保障[6],生孩子尤其是生男孩很大程度上决定了女人在夫家处于何种地位。时至今日,对多数家庭来说,孩子仍是幸福美满的婚姻和家庭的必备条件之一[7],在家庭稳定和家庭功能的正常发挥中仍起着重要作用。

受访者纷纷谈及孩子对婚姻和家庭的积极意义。有的认为孩子是家庭必不可少的一部分:“孩子会给家庭带来很多欢乐。没有孩子的夫妻,就像缺了一角的圆,是不完整的。有一次他喝多了说如果回家有小孩叫一声爸爸,工作再累也不累了。我很受触动,心里暗想着无论(不孕治疗)这条路有多艰难,我都要坚持走下去,直到生出小孩。”(C2)有的看到孩子对家庭活力的积极作用:“家庭没有孩子,生活就像死水一般,太平静了。夫妻两个人相处久了,没什么话说。没有孩子的家庭是不完整、不稳定的家庭,要个宝宝才有安全感。如果一直没有孩子,我们两个人不可能白头偕老走到最后的。”(C7)还有被访者认为孩子是夫妻关系维系的纽带:“孩子是夫妻关系的纽带,有了孩子,夫妻才有共同的奋斗目标。没有孩子,我一直在担心和焦虑,感觉自己没有资格和先生在一起。我不知道这种思想是怎么来的,我受过高等教育,之前一直认为自己不会有这种思想。可是,没有孩子,我经常觉得配不上丈夫,耽误了他,在婚姻里也没有安全感。”(C2)

没有孩子会造成家庭功能的失调,有学者的调查表明,不孕女性中仅有48.34%的家庭功能良好,44.55%的家庭功能有中度障碍,还有7.11%的家庭功能有严重障碍[8],严重的甚至会导致婚姻破裂[9]。由此可见,不孕很可能会导致夫妻关系紧张、冲突甚至离婚。在这个意义上说,不孕是家庭的危机事件。如果不孕的原因在女方,她通常不被夫家接受,很大程度上会引发婚姻震荡甚至解体。受访者谈到了不孕对婚姻的负面影响,并或多或少表达了对婚姻能否稳定的忧虑。进入第二段婚姻的C4,与前夫离婚的导火索就是没生孩子。有的女性还因为不能生育而遭受家庭暴力,C5就是这样的受害者。她结婚三年了,婚后被诊断为重度子宫内膜异位症,较难生育,丈夫常常因为她不能生育而进行语言攻击,说她“不能生,是废物”,稍有言语不和就对她拳打脚踢、扇耳光。因为不孕,当事妇女的婚姻维系之路比较辛苦。C4因为自己不孕,与前夫离婚时也不敢“讨价还价”,几乎就是“净身出户”;C5在面对丈夫实施暴力的时候,也只有回避和忍让;C1因没有生孩子而感觉在婆家低人一等,不得不选择努力赚钱,并把赚到的钱给公婆和丈夫来稳固婚姻。多数不孕的女性,在面对不孕无孩的现实时,不得不付出更多的心血来经营婚姻和家庭,维护婚姻的延续。

相反,如果不孕的主要原因在丈夫,妻子少有大吵大闹,不离不弃的居多。有趣的是,也有个别夫妻多年不孕不育,他们的感情反而不错,关系也更为稳定。C7因为自己的原因难以生育,为了治疗花费了十几万元,期间时常心情不好与丈夫吵闹。有一段时间,她相当痛苦,总觉得自己不能生育影响了丈夫的幸福。她几次提出离婚,而丈夫总是不离不弃,默默给予她支持。在多年面对不孕的“斗争”中,丈夫看到妻子在生育治疗中承受的巨大的身心痛苦而心疼不已,并深深感激妻子的付出。此外,面对一辈子可能不会有孩子的状况,他们夫妻俩还经常一起探讨解决对策及未来生活的可能性,这也进一步加深了双方的感情。

不可否认的是,在中国的传统文化中,生育子女是美满婚姻的重要保障。总体而言,不孕不育夫妻的生活质量较低,其中女性的生活质量低于其配偶[10]。为了让婚姻维系下去,女性需要付出更多的代价。当然,不孕对个别婚姻关系也有正面影响。

(三)不孕女性遭遇社会污名化

戈夫曼将“污名”界定为一种使人遭到贬抑(discrediting)的特质,透过污名,人们会把普通人看轻看扁,被污名者也由此遭遇到歧视和排斥[11]。如果一对已婚夫妇迟迟不孕无孩,通常会被家中长辈询问、谴责,甚至被认为不正常。实际上,因为女性是怀孕的最终承担者,无论不孕原因是否在男方身上,不孕经常被视为女人的问题。

怀孕与否是个敏感而隐私的话题,尤其是不孕,无论在公领域还是私领域人们通常保持沉默,不愿向他人谈及自己的不孕经历。但即使不主动告诉他人,婚后迟迟没生孩子的女人还是很容易会成为不孕的怀疑对象,使其产生“难以像正常人一样被接纳”的感觉。如果没有小孩,女性受污名化的压力更大,被贴上不孕标签的通常是妻子而非丈夫。C6不孕的原因是夫妻两人生殖功能都有点问题。不过,在丈夫检查出少精弱精之前,公婆包括丈夫都认为问题出在C6身上。即使后来检查出丈夫也有问题,周围亲戚朋友仍认为他们久婚不孕不育的原因在C6身上。C7谈到了其被他人催生和另眼看待的经历。“春节去走亲戚,他们都说我们该要小孩了,有的还热心推荐治疗不孕不育的医院和医生。有人是善意的关心,有人看我是不正常的,认为我书读这么多却没有小孩,仍然是失败者”(C7)。其他受访者也谈到类似的体会,婚后没有孩子,常常会惹来七大姑八大姨的“关心”,劝他们尽早生孩子。在他人看来,没有孩子的女人是失败的女人、不完整的女人[12]。

“催生”尚带善意,有的人更是用“不下蛋的鸡”“不生仔的猪”“没用的女人”“性无能”等形容和称呼不孕妇女。C4因为不孕,前婆婆经常对着她说母鸡都会下蛋,暗讽她不生小孩会断了他们家的后,看她哪里都不顺眼。这让她觉得低人一等,在婆婆面前低声下气,但始终得不到好脸色。“我结婚5年还没有孩子,他们看我哪里都不合格,是个不祥的女人”(C5)。其实在结婚前,C5是很爱美和阳光的一个人,但不孕的事实改变了这一切。

此外,还有人认为女性不孕是因为“生活作风不检点”“打胎太多”或做了坏事“受到报应”等等。就此,受访者谈到因为没有生小孩被他人另眼相看。事实上,多年的治疗让这些不孕妇女非常清楚怀孕到底是怎么一回事,就此,C7谈到“怀孕是很复杂的一件事,任何一个环节出现问题都可能导致不孕。就算在今天,医学这么发达了,还是没有完全掌握怀孕的整个过程和影响因素。社会上很多人不了解,以为不孕是打胎多了或者生活不检点导致有妇科病。比如我是原发性不孕,从来就没怀过孕,何来打胎?”(C7)

社会污名化加剧了不孕妇女的痛苦。如果一对夫妇不能生育,通常会被认为是妻子的身体有问题而不能生孩子。面对这些污名化,很少有不孕妇女去反驳,她们有的默默忍受,有的主动承担起不孕污名以给丈夫留面子。有的人为了避免社交场面中的尴尬,逐渐疏离与外界的社交关系,尽量避免外界的社交活动;有的人则是积极向外寻找支持性的人际交往圈,这个支持圈通常不是亲属关系网,也非朋友同事关系网,而是与自己情况类似的不孕女性,通过与这些同病相怜的姐妹交往,她们建立起QQ群、微信群等,形成一个可以诉说的圈子,这种支持性的网络让她们的身心压力得到一定程度的释放。

四、余论

作为一种社会建构过程,本文探讨了不孕对女性的影响,在个人层面,不孕意味着女性身份的不完整,很多人因此不认同自己的女性性别身份;在家庭层面,不孕给婚姻关系埋下隐患;在社会层面,不孕女性常常会遭遇污名化。不孕无孩带给受访者诸多消极感觉,这强化了处于这一境遇中的女性的社会性别角色规范。相比之下,男性较少受到不孕不育的消极影响,成为父亲对男性身份认同的意义不像母亲身份对女性身份认同那么重要;男性不育对家庭和婚姻稳定性的影响也要小于女性;他们也较少受社会污名化的影响。

对于女性,不孕意味着什么?这个问题可以从自然和文化两方面来看。社会学或社会建构论偏重于文化视角。费孝通的《生育制度》就从功能论的角度,指出生育是一种旨在履行社会继替职能的强制性社会事实。在某种程度上,这可以解释为何传统儒家思想认为“不孝有三,无后为大”。受此影响,中国民间迄今都有视结婚生子为天经地义的家庭观念。这种生育文化又与父权制、等级制联系在一起,并衍生出本文描述的种种污名化符号。不孕不只是意味着没有自己的子女,在很大程度上还弱化了女人的价值。而西学东渐迄今,追求独立、自由和平等的西方文化传入后,传统的性别机制面临着巨大的冲击。其中,女权主义思潮就社会制度和思想观念中方方面面的性别不平等和性别歧视现象,进行了强有力的批判。应该说,这样的努力对去污名化产生了积极的社会效果。

无论是等级制的传统中国文化,还是自由主义的西方文化,都是对性别的社会建构,虽然二者因基于不同的价值和观念前提而采取了不同的建构方式。以女性“不孕意味着什么”而言,自由主义的西方文化或许会以成就动机替代生育动机。主张经济学帝国主义的贝克尔甚至会将生育进行成本收益核算,以判定生养孩子到底“值不值”。而弗洛伊德的精神分析则在性别的生理解剖差异的基础上为女性强加了“阉割情结”,并认为只有生出男孩才能摆脱这种情结造成的不完整感。社会学以理解社会行动者自身的生命意义为主,因而首先要悬置这些有关生育的“理论”——无论是儒家的、经济学的还是心理学的。上文中,受访女性的共识是,不孕的女人“不完整”。需要注意的是,这是一种直观的不完整感,而非由他处衍生出来的次级感受。可以说,这种不完整感是父权制、污名化等社会性别不平等机制能够起作用的心理基础。因此,必须首先理解女性自身为何感到不完整,而这种感觉在某种程度上又超出了文化视角。

这促使我们切换到自然视角。事实上,任何文化都是建立在生命的自然历程之上的。就男女两性而言,女性比男性有着更丰富的自然生命历程。除了两性都要经历的生、长、壮、老以外,女性还有其独特的经、带、胎、产、乳的生命经历。现代性的特征之一是以技术替代自然,但生育过程仍不能完全由技术替代。女性对新生命的孕育表明技术无法完全取代自然,而女性的不完整感可以理解为人对其自然生命发自本能的要求。这种自然性从对不能生育的女性被污名化的方式也能见出——“不会下蛋的鸡”。从自然与文化的关系来看,无论是传统的父权制造成的男尊女卑(精神分析学说为父权制提供了新颖的理论辩护),还是现代以技术和功利主义文化为背景的平等诉求(以经济学帝国主义和激进女权主义理论为典型),都追求以文化取代自然。而实际上,文化不可能取代自然,我们也不应追求以文化取代自然。反之,我们应思考的是:文化如何辅助自然。具体而言,“不孕对女性的影响”这个议题促使我们思考:是否能改善现有的文化观念,为生育过程提供更友好的文化环境?