徐昌绪行书对联研究与保护修复

2019-04-17周理坤

周理坤

摘 要:重庆中国三峡博物馆馆藏晚晴巴渝地区著名书法家徐昌绪行书八言对联,墨色光亮流畅,笔法潇洒圆劲。该对联经过专家反复观察对比及科学仪器检测分析,其书写纸张被认定为大红色描银蜡笺纸。这种纸张表面光滑细润、质地细腻、做工精美。2018年该对联经过专业人员的保护、修复,已恢复其完整原貌,为研究清代晚期的书法、纸张制作工艺提供了丰富的实物信息。

关键词:徐昌绪;晚清;蜡笺纸

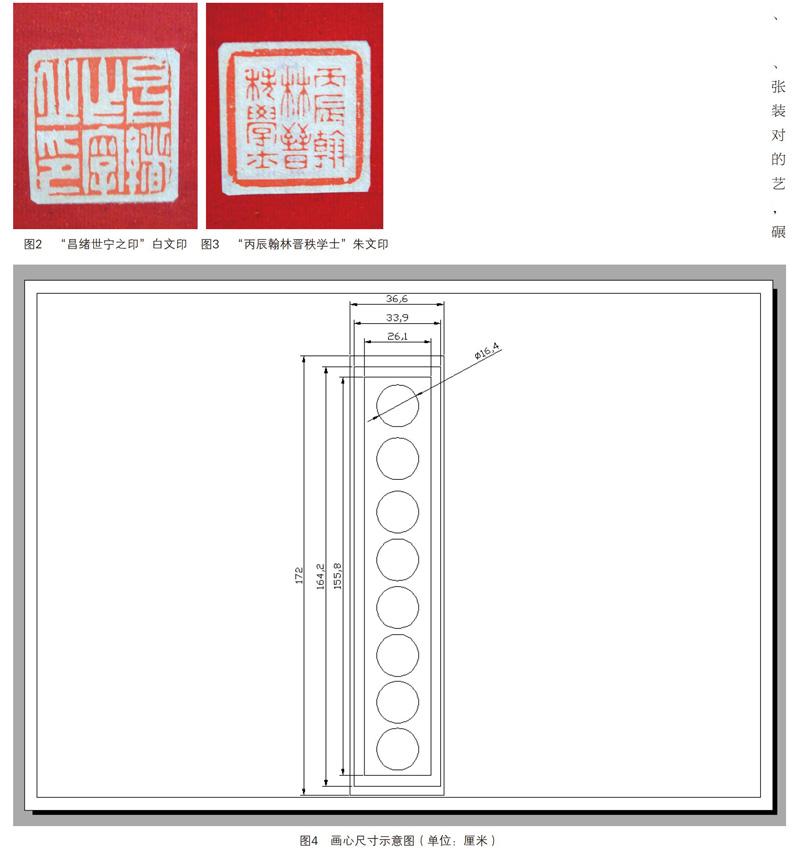

重庆中国三峡博物馆馆藏一副行书八言对联,笔法遒劲,结构俊美,为晚清书法家徐昌绪书写。其内容为“笔有奇锋谈有胜理,参以酒德间以琴心”(图1)。其中上联内容取自北齐魏收所著《枕中篇》,下联内容取自《昭明文选》中收录的南齐名臣王俭为褚渊所撰的《褚渊碑》。对联之意表现了儒家士大夫高洁雅致的精神追求,也体现了徐昌绪渊深的经史学成就以及他对先贤的仰慕之情。落款“亮甫二兄大人雅属”,钤篆书白文印“昌绪世宁之印”(图2),篆书朱文印“丙辰翰林晋秩学士”(图3)。印章事先盖印在白色宣纸上,经裁切后粘贴于对联落款下方。

对联的作者徐昌绪(1824—1892),丰都县双龙乡人,字琴舫,号遁溪。自小就至情至性,与庶母、诸弟相处谦让、和善。咸丰二年(1852)举人,咸丰六年(1856)为进士,选翰林院庶吉士。此年正值丙辰年,与对联上的朱文印章内容一致。可见此对联的书写时间应在1856年之后。徐昌绪曾官至编修、侍讲学士,后因1861年辛酉政变案,受肃顺牵连入狱,平反后辞官归乡养老。归乡后在重庆东川书院(现为重庆市第七中学)担任主讲,并受丰都知县田秀栗邀请,编修《丰都县志》。甲申年(1884)丰都城起大火,百姓损失惨重,徐昌绪募渝商巨金救济大众,深得乡民敬重[1]。徐昌绪书法如其人,笔力苍劲,字方中有圆、刚柔相济,深得二王精髓,时人多以之为楷模而临习。

对联的画心(图4)长172厘米,宽36.6厘米。其纸张表面光滑细润,质地细腻,具有较强的反光性。采用柯尼卡单角度光泽度仪(光泽测量角度为60度)对其进行分析测试,光泽度为4.6~10.8。采用便携式荧光光谱仪无损分析红色部分,可发现其主要成分为铅。这与文献记载蜡笺纸是采用以铅的氧化物为主的土粉子进行填充的记载相一致[2]。早在魏晋时期,人们就在纸张表面涂抹石膏、石灰、云母等天然矿物以改善纸的白度、平滑度等,增强纸张的结构紧密性和吸墨性。运用这种天然钙系矿物涂抹的纸,即为粉笺纸。而土粉子与此类天然的钙系矿物不同,为铅氧化物,具有颜色丰富、颗粒度细腻、密度大且不溶于水的特性。将铅系氧化物与有机红色染料结合,可以获得理想颜色,加重纸张的质感,降低成本。因此该对联的画心用土粉子作为填充物,严格来说并不能算粉笺纸。而唐代,人们发现了蜡与纸相结合可以改善纸张性能。将蜡加热后均匀涂抹在纸张表面,使其呈半透明状态以便于摹写、书画。同时,还可以起到防水、防虫的作用。在明清时期,蜡笺纸便优化为冷蜡涂布工艺,采用猪鬃或人发等工具将蜡擦蹭于纸上,得到的纸为不透明状。而该对联的纸张表面并不透光,反光性能良好,符合明清时期蜡笺纸的特点。综上所述,此对联的制作工艺与粉笺纸和蜡笺纸结合而成的粉蜡笺纸制作工艺相似,仅制作材料略有不同。粉蜡笺纸兼有粉笺纸吸水性好和蜡笺纸防水性好的优点,既平滑细密又富有光泽,深受历代文人士大夫青睐。它采用优质宣纸,通过染色、施胶、填粉、施蜡、砑光、洒金、挣平、水印、描绘等多道工艺加工而成。

对联的两层方框用泥银描绘,长度分别为164.2厘米、155.8厘米,宽度分别为33.9厘米、26.1厘米,以突出纸张的立体效果。银泥描绘的祥云、宝卷、蝙蝠、棋盘等物装饰美化了整体布局。经过便携式荧光光谱仪无损分析,对联方框的泥银成分主要为银和铅,其中的铅可能为泥银的杂质,也可能为纸张的表面成分。银经过十几道特殊工艺后锤成厚度不超过0.1微米的薄片,用手指加胶研细成泥,笔蘸即可使用。若用量大,则用银箔与水银、食盐混合碾细,然后加酒点燃,烧去水银,漂去食盐即成。对联上书写文字的部位则用圆形云龙纹(尺寸见图4)描绘。云龙纹形态较为一致,龙头的朝向略有不同,在图像处理软件中处理之后可见。例如,“以”字龙头偏上,龙角对右,双眼直视左上方(图5);“酒”字龙头位于中央,龙角对左上方,双眼直视右方(图6)。

对联在入馆之后因一直未得到保护、修复,天地杆缺失,局部有残缺、断裂、折痕、墨迹脱落等病害。2018年,重庆中国三峡博物馆文保部书画装裱组将此对联提取,拍照记录,编制保护修复方案。在通过相关上级部门批示后,开展保护修复工作。首先将表面浮尘小心轻扫去除,避免触及墨迹部位。画心墨迹有多处堆积开裂病害,因此采用浓度为2%的明胶溶液对墨迹进行加固。放置约5天后,待画心稳定,用70摄氏度左右的去离子水,使用排笔空淋画心,不直接接触画心的方法清洗,用毛巾吸除黄水。用pH定性试纸检测清洗水,呈中性后即停止。湿毛巾覆盖、闷润画心24小时,揭取原覆褙纸及命纸。用颜色接近文物的天然矿物颜料蜡笺纸进一步染色,使其颜色与画心基本一致。晾干挣平后,表面铺垫一层宣纸进行反复砑磨,使其光泽与文物本体基本一致。之后调制稀糨糊水,用补纸把残缺部位补齐,再上红星单宣(2015年生产)作软局、命纸。用刀片仔细修整命纸与补纸相交部位,棕刷刷平之后摊在桌面晾干。用单宣裁3厘米左右直条,在拷贝箱上将画心断裂、折痕部位加固。卷起约5天后,打开检查。如有新折痕缝隙,继续贴直条加固。对于紧挨的缝隙,两条直条可以稍有重叠,以免产生新缝隙。待直条加固结束、画心基本稳定,则喷水湿润画心,棕刷排平整之后,用排笔将画心四周上糨糊水上墙挣平。下墙方裁画心、镶嵌为对联品式之后上红星单宣(2015年生产)覆褙纸上墙挣平。大约经过7个月时间,待纸张在墙上充分阴干后,用竹启子将其小心揭下墙,背面均匀打上川蜡,砑磨数遍,剔边,安装天地杆。经过保护修复之后,对联恢复了本来面貌,在正视的条件下肉眼观察修补部位与原画心的光泽和颜色基本统一,用光泽度仪和色差仪检测的結果也基本统一。然而美中不足的是肉眼与直射光呈一定角度进行侧向观察时,修补部位与原画心的反光效果略有不同。究其原因,应该为现代蜡笺纸工艺与古代蜡笺纸工艺的差异性,导致蜡颗粒在纸面上分布情况不同,产生的镜面反射和漫反射效果不同。现代的蜡笺纸多数为化学法涂蜡,颗粒在纸上分布较薄且稀疏,对于入射光产生的漫反射效果较强。而古代的蜡笺纸为人工反复施蜡,颗粒分布较厚且密实,对于入射光产生的镜面反射效果较强。保护修复文物后,在欣喜于再现清代晚期的书法以及为纸张制作工艺提供丰富实物信息的同时,也应看到现行手工艺所存在的一些问题。我们期待在今后不断实践中能够解决这些问题,为更好地保护修复文物做出贡献。

参考文献

[1]四川省丰都县地方志编纂委员会.丰都县志[M].成都:四川科学技术出版社,1991.

[8]郭文林,张小巍,张旭光.清宫蜡笺纸的研究与复制[J].故宫博物院院刊,2004(16).