遵循PDCA循环模式,打造高效习题课堂

2019-04-15汤绪华

汤绪华

【摘要】习题课是科学课的一个重要组成部分,是学生巩固所学知识、教师了解教学情况的重要方式。文章从教师在习题课课堂教学中常见的“怪圈”现象出发,分析原因,利用PDCA循环模式,遵循学生的认知规律,跳出“怪圈”,最终实现学生对科学知识的理解掌握,提高教师教学质量。

【关键词】习题课;结构化;PDCA循环模式

一、缘起——现状

初中科学教学中,习题反馈是一个重要环节,习题反馈对课堂教学是一个有益补充,同时对学生知识掌握情况进行有效矫正。但在科学习题课中,反馈总是陷入一个习题纠错“怪圈”。“这样的题目我已经讲过几遍,为什么你还在做错啊?”——从老师的口中听出了多少埋怨和无奈。

这样的抱怨说明教师的教学步入了一个纠错“怪圈”(如图1)。如何跳出“习题纠正怪圈”是每一个教师乃至整个学校需解决的教学难题。

第一,赶时间,重讲解。科学习题课应占科学总课时1/3左右。而我们的习题课有时为了赶时间,放在上课前面几分钟讲解或把几天的习题集中在一节课中进行讲解,老师是讲完了,但学生掌握就没有那么快了,特别是中等生和后进生,由于采用“满堂灌”的教学方式,这批学生的习题纠错充其量就是一个“答案抄写员”。故此,习题讲评课的效果必然是差的。

第二,重题量,轻题质。平时教学非常注意练习量,希望通过量变达到质变,所以给学生一定量的习题,却没有注意习题本身质量和习题课的品质。导致最大的问题是学生累得够呛,教师疲于批改。习题讲评课只关注习题答案,没有分析错误原因和有效的纠错途径。

二、分析原因,探究解决方案

(一)习题讲评课剖析

1.习题纠错主体失位。我们的课堂教师一讲到底,讲得天花乱坠,学生稀里糊涂。其实学生才是真正的纠错主体,关键要让学生明白自己错误的地方,找到错误的原因,弄清如何纠正错误。

2.科学练习观念失准。题不在多,有质就行。科学习题课不能只有量,更要注重学生知识体系的建立,平时讲解时留一定时间思考;要提高作业布置的质量,更要提高作业反馈的质量。

3.习题反馈注重思维。科学习题相对于其他学科的习题,若只关注答案,不注重思维,那么习题讲评如同蜻蜓点水,效果一定很差。

(二)学习PDCA循环模式,探索跳出“怪圈”之路

笔者学习教育学期间,针对教育学中PDCA循环模型颇有兴趣,从而引发思考,针对初中科学习题课的课堂教学有了一些新的认识和方法。

科学习题课与新授课不同,难点在于求质量。如何讲评习题课?既要做到巩固基础,又要做到舉一反三,是值得教师思考的。笔者在学习管理学PDCA模型的基础上,探求在教学过程中提高习题课课堂教学质量,将模型转化为课堂结构化框架,如图2所示,并在实际教学中进行了尝试。

xxxxxxxxxxx

1.什么是课堂PDCA循环模式。(1)PDCA循环模式原理。通过结构化框架和学习者互动强化的教学策略,在教学中尽早呈现一个结构化框架(回归基础-思维方法-知识体系-解惑)循环圈,并且在学习新知识时予以指导,在应用新知识及时辅导以及在融会贯通时不断反思,都离不开合理利用这一结构化框架。

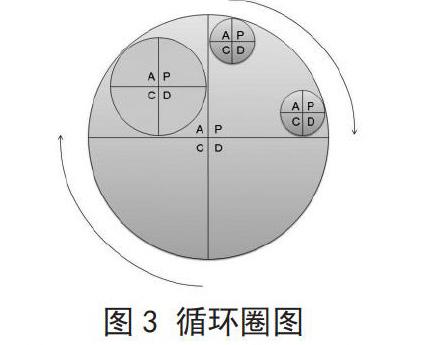

(2)循环圈概念。在原有循环的基础上,再制定一个小循环,呈现爬楼梯上升式的循环理念。如图3,教学中强调 “解惑——回归基础”的连接,将大循环没有解决或又出现的新问题转入下一个小循环中去解决,各小循环围绕总目标朝同一方向转动,达成统一共识。

2.为什么建立循环模式。罗森海因(Rosenshine,1997)指出:学生组织信息,汇总信息,并比较新旧材料等信息加工活动能够强化认知结构,帮助学生发展更适当的心智模式。此研究表明,在激活旧知过程中应帮助学生建立一个结构化框架去组织待学信息。结构化框架是一种对先前学到的东西进行组织的方式,学习者能用其调适现有的心智模式或者为新内容构建新的心智模式。

基于此,科学习题课应该有基本的结构化框架。科学习题课课堂,在例题讲解阶段,通过“回归基础”能够帮助学生把新信息和这一框架联系起来;在实际操作阶段,通过“思维方法”完成学习任务;在融会贯通阶段,通过“知识体系”和“解惑”帮助学习者将这一框架融入其心智模式以支持后续学习。

三、依据PDCA循环模式,构建高效习题课堂

科学习题课是达成《初中科学课程标准(7-9年级)》的一种学科课程形式,是面向全体学生的集体活动,不仅能将学生初步建立的知识框架从作业或练习中暴露出来,而且能对学生已深入建立的科学思维起矫正、完善和巩固的作用。

依据PDCA循环模式,在科学习题讲解课中主要从以下四个维度运行PDCA模式来重构教学结构,以实现科学习题课效率最大化。

(一)回归基础,落实订正

习题课堂教学质量的提高源于发现学生的错误。每次批改学生的作业,教师归纳出错误点,寻找出知识点,落实到订正点;学生分析错误点,写下理由点,交流问题点。

通过对P阶段模型的分析处理,具体课堂操作可以如下。

1.教师把学生的习题批改好之后,学生先独立订正,解决一些自己独立能完成的订正任务,订正时要在原来错题旁边写上错误的理由,如图4所示。写理由的目的是让学生能真正明白和掌握本道题的基础知识,也有利于学生改正原有错误认知。这一步订正解决了学生因粗心或查阅资料即可订正的基础问题。

2.独立订正完成后,剩下的错题无法订正了,教师允许学生可以离开座位,向班里的同学请教。一般情况下学生会主动分成几个相对较固定的组。这样的分组,我称之为动态分组。它有两个好处,其一是这样的分组往往学生的成绩、程度等都相差不大,学生间关系较为亲密,有利于彼此间的讨论,避免了小组讨论流于形式;其二是它能真正发挥小组协作的优势,通过小组内的交流与合作,同学之间相互学习,取长补短,达到共同进步的目的。

教师在小组间解决关键基础问题,填补基础知识漏洞。一段时间实施下来,动态分组效果非常好。整个探讨过程其实就是学生自己组建、重构、建构基础知识的过程。经过这轮探讨,学生解决了大部分的错题。

(二)暴露思维,循环归纳

学生解决了大部分的错题后,教师应重点讲评一些学生出错率较高、错因又较多的典型题目。可以先让学生讲一下自己的思路,这样先采用暴露学生思维,后教会学生思维归一的方法能取得较好的效果。

课堂操作部分如下。

1.投影学生错误案例。教师要做充分的准备工作,对学生的各类错误要做归纳,尤其对重点题目的错案更要进行记录。随后,把学生的错误用手机拍下来,在课堂上借用实物投影放出来。

案例1:(芜湖中考)家用电器工作时往往达不到额定的电压和功率。某同学在家中做了如下实验:他首先查看自己家的电能表,表上标有“3600r/kW·h”字样;随后他关闭了家中所有用电器,只让一只标有“220V、1210W”的电水壶盛满水持续工作,与此同时,观察到电能表转盘3分钟转过180圈。假设电水壶的电阻保持不变,求:

(1)电水壶的电阻;

(2)电水壶工作时的实际电功率;

(3)该同学家的实际电压。

如下图所示,是学生在上题解答过程中所犯的各种错误的投影。经过这样的投影,把各种错误归纳在一起了。

投影学生的错误解答时,教师可以让学生指出错在哪里,并让学生分析错误的原因,即为什么会犯这样的错误。同时激励做错的学生自己分析和纠正,其他学生整理和落实正确的解题思路。只有这样做才能让学生真正知道自己错在哪,才能对症下药,找到解决问题的有效办法。

2.在投影学生错误个案的同时,思考如何通过循环模式,如图7所示,提高学生的思维程度。当学生的潜意识与科学概念不一致时,往往会阻碍学生对新知识的学习,同一知识点重复犯错。展示学生错题的“思维步骤”,引导学生在辩思、析思、纠思的过程中认清错误及其原因,是提高习题讲评效率的策略。

思维方法的培养通过先暴露后归纳,会让学生的思维错误有较大的冲击。正如著名教育家叶圣陶说:“教师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。”经过教师循环思路的归纳引导,学生的科学思维错误得以去除。

(三)建构体系,循环过渡

造成学生解题困难的深层次原因是学生缺乏网络化的知识系统和方法系统。

“感知-理解-巩固-应用”,是学生掌握知识的一般过程,通过习题讲评,把科学知识整理、归纳、总结,将零散的知识串成线,结成网,构成知识网络体系。这需要教师在习题讲评时注意寻找习题中的关联点,形成知识体系。

其实学生的个体差异是客观存在的,教师应该将其当作教学的资源,教学中只要合理地利用这一资源,就能达到“无声胜有声”的效果。针对不同学生的思路和解题的关联点,通过习题讲评就能把知识点形成一个网络系统。

笔者认为建构知识体系是较好的方法,在建构知识体系时,主要有两种途径。一是教师课堂教学设计的知识网络化以简洁的语言、严谨的思路以及丰富的色彩把一节课的内容完整地呈现出来,

案例2:如图8是平时上课时的两个教学设计图,色彩白色表示常规,红色是重点,黄色是方法,双箭头是主线,单箭头是添加。

二是学生把已学过的知识通过一个主线独立完善它们之间的联系。主要是因为所学过的科学问题在学生思维中较为零散,通过构建知识网,使用画图连线的方法,从不同的角度将其进行归纳、总结,形成学生独有的知识网络体系。

案例3:学生通过画图,建构自我独有的知识体系(内容选自九年级上第四章“代谢与平衡”)。如图9,该同学学完了第四章知识后对人体八大系统中的四大系统进行归纳,寻找它们之间的联系,完成了知识体系结构图。

通过这种方式,把人体的血液循环系统、消化系统、呼吸系统和泌尿系统等联系在一起,形成一个关聯的知识体系,这样做即使知识点较多时,学生也能容易分清楚它们之间的联系。

如果教师每次在习题讲评过程中都注重帮助学生建立和完善知识网络与方法体系,在讲评习题时注重把以前分散的知识点串成线连成网,将大大有利于培养学生的解题能力和思维能力。这正是建立循环模式的一个过渡阶段,意在上接思维方法的实际体现,下接解答疑惑的思路引导。

(四)解惑释疑,循环突破

传统的科学习题课模式:批改学生作业,发现问题;分析学生问题中各种影响因素,找出影响错误产生的基础知识缺陷;针对基础知识缺陷,课堂上提出有效的思维方法;学生间相互讨论,总结完善知识体系。

在传统模式下,增加两个亮点,实现结构化循环。

1.教师解答疑惑,关注新问题的出现。也许这个新问题正是困扰学生之前问题的原因所在,没有解决这个新出现的问题,学生就无法真正解惑。

2.把新出现或未解决的问题转入另一个PDCA小循环圈中去解决。

案例4:(2017·杭州)如图10是小金研究电动机转动是否对小灯泡的亮度有影响的电路图,开始小金先抓住转轴合上开关,观察小灯泡的亮度,接着放开转轴让电动机转动,继续观察小灯泡亮度的变化(已知:小灯泡的电阻为R,电动机线圈电阻为r,电源电压为U),由此请你回答:

学生的疑惑不仅仅是题目表象的知识点错误,更是来自对知识点的确切理解。我们通过大循环圈解决“解题错误,失分原因”,而通过小循环圈分析“基础漏洞,知识概念”。教师在习题课教学中要有一双善于发现的眼睛,找到学生的知识漏洞,及时弥补,才能真正成为一名“授业解惑者”。

四、回顾与反思

循环教学模式的重点在于教学的设计环节,因此对习题的把握程度及变式的灵活应用都对教师提出了比较高的要求,所以我们要不断加强学生问题积累,并对学生暴露出来的问题有较强的分辨能力。“师者,传道授业解惑也。”尤其面对学生的科学思维错误,如何帮助学生解答疑惑是教学的重心,教师应做好铺路搭桥的引导工作,通过知识体系的构建,使得学生的思维具有逻辑性。同时加强学生对解决问题的技巧和方法进行归纳总结,加深对科学现象本质的理解和认识。

【参考文献】

[1]蔡铁权,姜旭英.科学课程与教学研究[M].杭州:浙江大学出版社,2008.

[2]李志军.如何上好物理习题课[J].教育革新,2010(08).

[3]许彬.由教学功能探习题课选例[J].中学数学教学参考,2018(23).