老年人无用感与认知功能障碍风险的关系研究

2019-04-12杨磊孟兆敏

杨磊,孟兆敏

(1中央民族大学 民族学与社会学学院,北京 100081;2 上海工程技术大学 城市问题研究中心,上海 201620)

1 研究背景

认知功能是人体大脑接受信息并进行加工处理的过程,包括记忆、语言、计算和理解等各种机能[1]。认知功能下降是人体逐渐老化的自然过程。不论对于个人还是社会,在人体老化过程中,认知功能都具有重要意义,因为其可以有效的预测个体死亡率和其它健康状况指标的发展[2]。认知功能障碍尤其是记忆功能恶化严重影响老年人日常生活能力和生活质量,也对家庭和社会带来沉重负担。随着中国逐渐进入深度老龄化社会,老年人失能失智的比例逐年提高。据估算,2011年中国大陆老年人失能比例达到10.48%~13.31%[3];2010年老年人失智比例城镇男性为4.2%,女性为7.9%,农村地区男性失智率为6.1%,女性为10.8%[4]。失能失智老年人比例不断提高带来的长期照护问题已经成为一个突出的社会问题。伴随中国家庭模式的转变以及老年人“独居”和“空巢”现象不断增多,在“健康老龄化”和“积极老龄化”成为共识的背景下,不断提升和深化认识老年人认知功能下降的影响因素具有重要意义。

国内学者目前对老年人自感无用与认知功能障碍的关系研究较少,国际上少量对中国老年人的研究主要集中在自感无用的影响因素以及自感无用如何影响老年人死亡风险上[5-7]。此外,已有研究表明,认知老化并非绝对不可逆转的,可以部分地通过干预加以延缓[8]。由于国内外社会文化背景和老年人自身经历均有不同,中外老年人对“无用感(或自感无用)”也可能存在不同理解。因此有必要对中国老年人自感无用与认知功能健康的关系进行深入探讨分析以期发现可以对延缓老年认知衰退进行干预的因素。本文基于CLHLS 2002-2014共5期追踪调查数据,利用事件史分析方法,对老年人自感无用和认知功能障碍的关系以及参与社会活动是否对两者关系产生调节作用进行分析,以其对以上问题有更深一步的认识。

2 研究回顾

老年人认知功能受多种因素的影响,包括生物学因素如同型半胱胺酸(Homocysteine)、端粒长度(Telomere length)等[9,10],社会经济因素如社会经济地位、社会交往与社会活动等[8,11],心理因素如紧张情绪、长期压力等[12]。在影响老年人认知功能的心理因素中,老年人自感无用对认知功能的影响近年来在国际上逐渐得到重视。自感无用一般是指老年人认为自己对家庭、朋友、社区、社会等感到没有价值或用处的负面情绪[7]。自感无用是个体对自身老化过程理解的核心组成部分,以此形成对老化过程的想法和感受,并且影响其自身的行为6。自感无用能够影响一个人的心理感受进而影响其社会活动和行为。到了老年阶段,由于自身健康功能不断下降和社会角色的转变,可能导致社会交往逐渐缩小,部分老年人会越来越感觉自己无用。

针对中国老年人的研究发现,拥有较多社会经济资源和家庭及社会支持的老年人有无用感觉的比例较低;身体健康较差如有残疾的老年人会更加感觉自己无用。同时比较乐观的老年人和自我控制感较强的老年人有无用感觉的比较少[5]。此外,与从来没有感觉无用的老年人相比,经常有无用感觉的老年人躯体功能受损风险高,生活满意度和自评健康较差[7]。同时研究还发现,与无持续低水平自感无用的老年人相比,持续性(近10年时间)自感无用的老年人死亡率高80%,同时无用感在一段时间内持续增加的老年人死亡率高42%[6]。

国外研究发现,经常自感无用的老年人有较高的死亡风险、较高的躯体功能障碍、残疾和慢性病比例以及较差的认知功能和比较高的认知功能障碍风险[13-17]。如塔拉(Tara)等研究发现,持续性的自感无用或者对他人有用的感觉不断下降的老年人死亡风险增加75%[16]。在亚洲国家如日本,冈本(Okamoto)等的研究发现,感觉自己对他人和社会有用有利于提高老年人的自评健康,降低死亡风险[18]。总而言之,自感无用一方面影响老年人自身对他人和对社会作用的否定进而影响其自尊和自我肯定,另一方面自感无用的老年人会逐渐减少社会参与程度,反向影响其认知功能。国际上也有研究发现老年人由于自身健康状况的不断降低导致社会活动参与度不断下降,影响到老年人为他人提供有意义的服务的能力,进而可能对其自身有用感产生负面影响[14]。

总结发现,目前对中国老年人无用感如何影响其认知功能障碍的研究比较少,需要进一步深化研究。

3 研究设计

3.1 数据来源

本文所用数据来自于中国老年人健康长寿影响因素调查(CLHLS)。该数据由北京大学老龄健康与家庭研究中心于1998年开始调查实施,随后分别在2000年、2002年、2005年、2008/09年、2011/12年和2014年进行跟踪调查。CLHLS数据在1998年和2000年主要针对80岁及以上的高龄老人进行跟踪调查,2002年开始加入了65岁及以上的老年人样本,调查样本涵盖信息丰富,包括个人背景和家庭结构、健康和体质测量、居住安排、社会活动、生活方式等。

本文研究样本选取2002年到2014年共计五次跟踪调查数据,考虑到高龄老人在回忆信息上可能存在偏误,样本删除了90岁以上年龄的老年人(6484人)以及其它变量上的缺失值,同时为了研究需要删除了2002年基期认知功能得分小于18的样本,最终得到2002年基期样本数8713个(女性4252个,占比49%)。样本年龄范围覆盖60-90岁,其中5900个人在2005年继续存活,1641个死亡,1172个样本失访,在2005年存活的5900个个体中,3596个老年人在2008年继续存活,1239个在2005年到2008年间死亡,2011年2339个老年人继续存活,到2014年1616个个体仍然继续存活,也就是说有1616个老年人从2002年到2014年连续参加了5次面对面调查。

3.2 变量

3.2.1 认知功能障碍

首先利用国际通用的Mini-Mental State Examination(MMSE)得分值来测量老年人认知功能。MMSE最早是由福尔斯汀(Folstein)在1975年提出并在识别老年人认知功能障碍中得到了广泛应用[19]。CLHLS调查中MMSE包括11种问题涵盖一般能力、反应能力、注意力及计算能力、回忆及语言理解和自我协调能力等。所有问题均由受访老年人自己完成,最后将每个问题的结果进行赋值加总得到认知功能得分,范围是0-30分。根据之前的研究,结合中国老年人的实际情况,本文将得分低于18分作为出现认知功能障碍的标准。

3.2.2 无用感/自感无用

调查中,老年人被问及“您是不是觉得越老越不中用”,该问题答案分为总是、经常、有时候、很少、从不和无法回答。本文将该问题重新赋值为1=很少或从不(代表低水平的自感无用),2=有时候(代表中度水平的自感无用),3=总是或经常(代表高水平的自感无用)和4=无法回答。本文与前人研究保持一致,将“无法回答”这一选项赋值为4,原因在于样本中无法回答的受访老人90%以上都是健康状态比较差的[6,7]。本文另尝试将“无法回答”这一选项标示为缺失值,回归结果和目前结果是基本一致的。

3.2.3 社会经济地位

主要包括老年人的受教育程度、职业、家庭人均年收入和生活资金是否足够。由于数据中近一半的老年人没有接受任何教育,因此本文将受教育年限分为两类,0表示文盲,即没有接受过任何教育;1表示非文盲即至少受过1年及以上教育。由于家庭人均年收入值波动比较大,为了保持数据和模型稳定性,将其先取对数,然后以连续变量的形式进入模型估计。职业被划分为农业和非农业两类。为了更加全面反映老年人的收入情况,除了加入家庭人均年收入,还增加了生活资金是否足够这一变量,该变量由问题“您所有生活来源是否够用”得到。

3.2.4 其它协变量

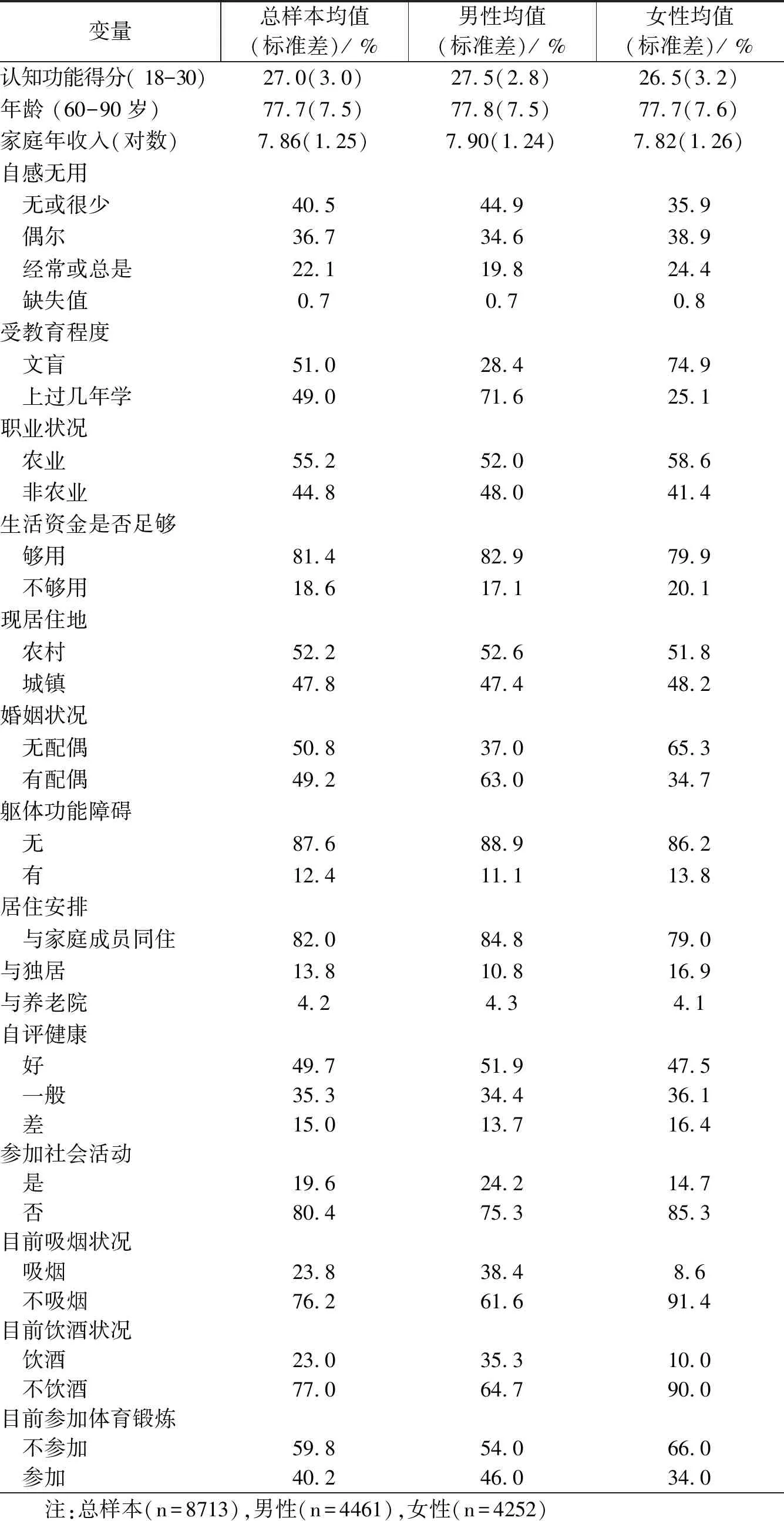

主要包括年龄、是否参加社会活动(是和否)、现居住地(城镇和农村)、婚姻状况(有配偶和无配偶)、居住安排(与家庭成员同住、独居或居住养老院)、自评健康(好、一般和差)、躯体功能障碍以及健康行为变量包括现在是否吸烟、饮酒和参加体育锻炼。其中躯体功能障碍由日常生活自理能力(ADL:Activity of Daily Living)来测量。日常生活自理能力ADL询问受访老年人能否完成6项基本活动(洗澡、穿衣、吃饭、如厕、控制大小便和室内走动)。如果以上6项活动均无需任何帮助,则视为无躯体功能障碍;如果6项中任何1项需要帮助,则视为存在躯体功能障碍。以上控制变量除了受教育程度和职业状况外,其它均为随时间变化(time-variant)的变量。具体变量分布情况请见表1。

3.3 研究方法

本文主要运用事件史分析方法分析老年人自感无用与出现认知功能障碍风险的关系。事件史分析(也称为生存分析)是研究社会现象动态过程的一种统计方法,通常用来考察某个事件发生的可能性大小(风险比)。具体运用Cox 等比例风险模型(Proportional Hazard Model),其因变量是风险率的比值(Hazard Ratio),系数表示变量在时间 t变化一个单位而其他风险集中观测变量保持不变情况下风险率的变化。该模型形式如下:

表1 2002年基线样本特征描述

loghi(t)=α(t)+β1xi1+β2xi2(t)

其中t是认知功能正常到出现障碍的存续时间,hi(t)是关于时间t和协变量之间的时间函数,xi1是不随时间变化的变量,xi2(t)是随时间变化的变量。

在该模型中,已将2002年基期MMSE得分小于18分(有认知功能障碍的老年人)的样本删除,以便跟踪老年人认知功能从正常到出现障碍的过程和时间。从2002年调查时间开始,基期样本中认知功能正常的个体进入到“暴露人群”一直到下一次调查时确认出现认知功能障碍(即MMSE得分低于18分)为止。从2002年到2014年的跟踪期间,一直保持认知功能正常状态的老年人个体被标示为“删截(censored)”。个体在被确认为认知功能障碍之前死亡或者丢失的,也被处理为“删截”于其最后受访的日期。考虑到男女在认知功能水平上可能存在差异,本文分男性和女性两个样本分别进行模型估计。

本文分2个模型分别来分析。模型1纳入除了是否参与社会活动、健康行为三个变量(现在是否吸烟、饮酒和参加体育锻炼)以外的其它所有变量,模型2将所有协变量包括参与社会活动和健康行为变量纳入以分析其是否对结果有显著影响。

表2 老年人无用感与认知功能障碍的Cox模型回归结果(风险比)

4 实证结果

表1是总样本和分男女样本的所有变量在2002年基期的描述统计表,从表中可以看出,在总样本中,约有22%的老年人经常或总是感觉自己无用,约40%的老年人没有或很少自感无用。分男女样本中,经常或者总是自感无用的比例分别是20%和24%。认知功能得分上,总样本均值27,男性老年人认知功能平均得分27.5,女性老年人认知功能平均得分为26.5。大约20%的老年人经常参与社会活动,其中24%的男性和15%的女性参与社会活动。

表2是分男女的Cox回归模型结果,从年龄来看,随着年龄的增长,认知功能出现障碍的风险也会增大。对男性而言,在模型1中,上过几年学的老年人出现认知功能障碍的风险比没有接受过教育的老年人低20%左右。经常或者总是自感无用的老年人认知功能出现障碍的风险比是没有或者很少自感无用的老年人1.56倍,偶尔自感无用与认知功能障碍的风险统计不显著。模型2中加入是否参与社会活动和健康行为变量之后,经常或者总是自感无用的老年人出现认知障碍的风险有所降低,但是与对照组相比,仍然高出41%。与参加社会活动的男性老年人相比,不参加社会活动的男性老年人认知功能出现障碍的风险是前者的近3.5倍。

对于女性而言,模型1和模型2的结果基本相同,受教育程度同样与认知功能障碍的风险显著相关。与没有或很少自感无用的老年人相比,经常或者总是自感无用的老年人出现认知功能障碍的风险高61%-68%。研究结果还显示,婚姻与老年人出现认知功能障碍的风险显著相关,相对于无配偶者,有配偶者的认知功能障碍风险较低。不参加社会活动的女性老年人比参加社会活动的女性老年人认知功能出现障碍的风险高出56%。

为了研究不同年龄段可能存在的差异,笔者尝试将年龄分为不同年龄组分别进行回归(结果未显示),但是回归结果与结论基本一致。

5 结论与讨论

本文基于CLHLS 2002-2014年共5期追踪调查数据,利用Cox等比例回归方法对老年人自感无用与出现认知功能障碍风险的关系进行纵向追踪分析,并且对参与社会活动是否对两者关系产生调节作用进行了检验。分析结果表明,年龄、受教育程度、躯体功能状态、自评健康、体育锻炼、参加社会活动等均与老年人认知功能障碍的风险显著相关。一般来讲,接受过教育、躯体功能状态好、自评健康好、经常参加体育锻炼和社会活动能显著降低老年人出现认知功能障碍的风险。另外更重要的是老年人自感无用对认知功能障碍风险有显著影响,经常或总是感觉无用的老年人比没有感觉无用的老年人出现认知功能障碍的风险高41%-61%。模型中加入是否参与社会活动变量并没有显著改变自感无用与老年人认知功能障碍风险的关系。

经常自感无用对老年人出现认知功能障碍有显著作用。随着年龄增长,老年人生活的自我目的性意识可能逐渐降低。从心理因素来说,以往研究发现老年人对自我老化的个人期望会影响其自我控制和自我效能(自我效能是指相信自己能完成想要完成的任务的能力)[7]。自感无用会降低老年人的自我控制和自我效能,导致一系列的心理问题如紧张、抑郁等。另一方面,持续不断的自感无用也可能会对自身生理系统如免疫系统、神经系统和循环系统等产生不利影响,从而对自身躯体功能和认知功能产生不利影响[6]。从社会行为因素来说,经常自感无用的老年人可能在社会交往的规模和参与社会活动的频次上会越来越少[14]。也有研究发现自感无用的老年人可能更倾向于忽略自身健康存在的问题,导致健康问题越来越多,身体越来越差。例如利维(Levy)等研究发现对自我老化的认知会影响个体对预防性健康行为(如平衡的饮食、锻炼、正确按时服药等)的选择[20]。

本文的另外一个发现是虽然分析模型中最后加入了是否参与社会活动这个变量,结果显示经常或者总是自感无用仍然与认知功能障碍风险显著相关,但是从风险程度来说已经有所降低。这在另一个侧面证明了经常参与社会活动可以在一定程度上调节自感无用对认知功能障碍的影响。社会活动的参与一方面代表了认同和社会融入,另一方面也会对身体功能产生正面影响如刺激脑功能(认知可塑性和神经可塑性)等,从而帮助减缓认知功能下降的速度[7,21]。积极参与社会活动还可以增强老年人社会角色感,提高社会交往度,降低孤单、压力和抑郁等负面心理问题对认知功能的影响。

本文的优势在于利用大规模长时间跨度的追踪调查数据,利用事件史分析的方法研究了老年人自感无用与认知功能障碍风险的关系,同时控制了一系列可能与自感无用有关的协变量。利用MMSE得分作为老年人认知功能的测量在国际上得到了广泛应用并且信度和效度高[22,23]。本文的局限性在于不同的老年人可能对于有用或者无用有不同的理解,后期的研究可以考虑对自感有用或无用进行多指标的量表测量,以期能更准确的反映老年人的无用感。另外认知功能MMSE的问题中没有包含对老年人空间定位等能力的测量。由于数据限制,模型中无法控制其它不可观测的变量如基因等因素可能存在的影响。

总之,根据以上研究结论,本文的启示在于应该充分认识到老年人心理状态对其认知功能障碍风险的影响,加强老年人对自身老化的积极看法,引导老年人积极参与社会活动,及时对自感无用的老年人进行干预,使其从社会参与中找到自身价值,提高老年人的生活质量和健康水平,使“健康老龄化”和“积极老龄化”成为可能。