身份、地区和城市

——老年流动人口基本公共健康服务的不平等

2019-04-12侯慧丽李春华

侯慧丽,李春华

(1 中国社会科学院 人口与劳动经济研究所,北京 100028; 2 广西民族大学 商学院,广西 南宁 530006)

1 引言

老年流动人口正在成为流动人口中一个日益庞大的群体。进入21世纪,城镇的独生子女一代已经进入劳动力市场,随着劳动力市场发育成熟,作为劳动力的独生子女流动已经成为常态,由于目前我国养老模式仍以家庭为主,导致其父母在退休后跟随独生子女流动到其它城市,尤其是大城市居住(吴要武,2013)。同时,作为流动人口主要力量的农村流动人口的流动模式也在不断变化,从单身流动向家庭流动转变,其家庭流动方式不仅是夫妻两个带着孩子流动,也开始出现老年父母跟随流动的趋势[注]卫计委:流动人口拉家带口成常态 老年人跟着流动 http://www.chinanews.com/gn/2015/11-11/7618162.shtml,2015- 11-11。随着城镇化、老龄化速度的加快,出于养老或者照顾祖辈的原因,年老父母跟随子女一起流动的现象会越来越普遍。2015年国家卫生计生委流动老人健康服务专题调查显示,流动老人占流动人口总量的7.2%,年龄中位数为64岁,其中约有八成低于70岁,70-79岁的占18%,80岁及以上的高龄流动老人不到5%[注]2016中国流动人口发展报告:我国流动人口2.47亿 http://sky.cssn.cn/zx/shwx/shhnew/201610/t20161019_3241404.shtml,2016-10-19。按照流动人口总量为2.47亿计算,老年流动人口达到了近1800万,其中1400万为70岁以下的低龄老人,这对流入地城市公共服务的提供提出了挑战。虽然在低龄老人这一阶段,养老照顾服务的需求还不是特别强烈,但是具有预防性质的公共健康服务的需求则更为重要,充分提供公共健康服务可以有效减轻医疗和养老照料的负担。

近几年来,健康服务越来越得到重视。为促进基本公共卫生服务逐步均等化等目的,2009年,当时的卫生部印发了《国家基本公共卫生服务规范(2009年版)》和《卫生部关于规范城乡居民健康档案管理的指导意见》,明确规定了辖区内的常住居民,包括居住半年以上的户籍和非户籍的城乡居民,都是建立健康档案的服务对象,目的是以建立健康档案为载体,更好地为城乡居民提供连续、综合、适宜、经济的公共卫生服务和基本医疗服务。也就是说从制度上规定了老年流动人口是可以在流入居住地享受到建立健康档案这一公共健康基本服务。随后在2011年和2017年分别更新和发布了《国家基本公共卫生服务规范》2011年版和第三版。2016年8月26日,中央政治局召开会议审议通过了“健康中国2030”规划纲要,明确提出推进健康中国建设,具体就是要以坚持预防为主,要调整优化健康服务体系,要坚持共建共享,全民健康,尤其提到了老年人、妇女儿童、流动人口等弱势人群的健康问题,要加大政府投入等等。因此,研究老年流动人口的公共健康服务对于提高老年人口个体生活质量以及对我国建设“健康中国”和深度城市化都具有十分重要的意义。老年流动人口的公共健康服务既是养老服务体系的一部分,也是公共服务体系的一部分,在我国快速老龄化、城镇化过程中公共服务均等化要求下,对人口数量已经接近两千万的老年流动人口的公共健康服务进行深入研究,显得尤为必要。

本文主要回答几个方面的问题:第一,老年流动人口拥有的公共健康服务总体状况是怎样的?第二,作为老年流动人口,他们所享受到的公共健康服务是否与本地老人存在差异,是否存在着基本公共服务的不平等?第三,什么因素影响了老年流动人口公共健康服务的获得? 第四,在社会政策的制定上如何更有利于老年流动人口平等地享有公共健康服务,从而提高以预防为主来推进老年人口健康的可操作性和精准性。

2 文献回顾

基本公共健康服务是公共服务中的一项重要内容,在对流动人口公共服务研究中,有研究认为年轻人口往往是流向就业机会多、收入高、公共服务水平高的地区,所以北上广等大城市更容易成为流动人口集中流向的地区(童玉芬,2015)。然而有学者在对公共服务的性质做进一步深入研究时发现,东部大城市提供给流动人口的公共服务水平高,更多的是与就业相关联的市场化推动的社会保险制度的水平高,而与户籍相关性强的基于公民身份获得的公共服务与小城市相比水平却更低(侯慧丽,2016)。一些学者注意到了流动人口中老年流动人口群体的重要性,但多数关注的是老年流动人口的群体特征及流动原因(孟向京等,2004),或者集中于老年流动人口对流入地城市的融合和适应,从老年流动人口的心理健康和婚姻生活等方面加以研究(阎志强,2014;郑佳然,2016;孙克波,2016),而对老年流动人口从制度上融入公共健康服务的研究非常少。

在仅有的几篇关于老年流动人口卫生服务使用的研究结论比较一致:老年流动人口的身体健康状况相对良好,高血压和糖尿病患病率低于同龄老人的一般水平,但针对老年流动人口公共卫生服务利用情况有待改善,配套健康管理措施仍需完善(张静茹等,2017)。一项来自上海的研究表明,上海市老年流动人口对卫生服务的利用率较低,不仅看病率和住院率都低,而且诸如慢性病管理等基本公共卫生服务的使用率都较低(聂欢欢、鲍勇,2016)。来自西部地区四川省老年流动人口的研究也同样发现,流动老人由于文化、保障等方面的影响导致了其对卫生服务的利用率低下(张燕燕等,2017)。

上述研究为本文的写作提供了重要的参考价值,然而却在以下四个方面存在不足:第一,这些研究多为对老年流动人口公共卫生服务使用现状的描述,但究竟是什么原因造成了老年流动人口在异地的公共卫生服务使用率低下?上述文献没有给出比较深入的原因解释。第二,没有将卫生服务使用概念进行细分,比如基本公共卫生服务是建立在全民公共服务的基础上的,应该覆盖所有老年人口,其背后的涵义是基本权利,是政府提供的基本公共卫生服务;而对于医院看病住院等卫生服务的使用,则是建立的收入、医保制度等基础上的,其中包含了市场行为的问题,如果将这两种形式的卫生服务使用不加区分地研究,必然会出现结论上的偏差。第三,上述研究几乎都只针对流动人口群体做研究,没有将本地老年人口纳入其中进行对比分析,没有考虑到老人身份因素对老年人获得基本公共卫生服务的影响。第四,有些研究是从医学的角度看待老年流动人口的基本公共卫生服务使用,而事实上基本公共卫生服务的使用是受到卫生制度、医疗保险制度甚至是户籍制度等因素和地区差异等社会环境影响的,因此对老年流动人口基本公共卫生服务的分析不仅仅是医学行为,还应深入到其背后的制度和社会环境等因素。

因此,在文献研究的基础上,本文将流动人口与本地人口样本结合起来,从制度和社会环境(身份、地区和城市)的角度,在控制个人背景变量的情况下,分析影响老年流动人口获得基本公共健康服务的重要因素及其状况。

3 数据与方法

3.1 数据来源

本文采用2015年国家卫生与计划生育委员会流动人口司在全国范围内采集的流动人口监测数据。该调查按照随机原则以31个省(区、市)和新疆生产建设兵团2014年全员流动人口年报数据为基本抽样框,采取分层、多阶段、与规模成比例的PPS方法进行抽样,其调查结果对全国和各省均具代表性。同时,为了解流动老人健康状况、医疗卫生服务利用情况,在北京、上海、大连、无锡、杭州、合肥、广州、贵阳等8个城市开展流动老人专题调查。

该调查设计了户籍人口调查问卷、流动人口调查问卷以及村/居委会问卷。根据研究目的,本研究只使用户籍人口调查数据和流动人口调查数据。

流动人口问卷的调查对象为在流入地居住一个月以上,非本区(县、市)户口的15周岁及以上流入人口,共有193,125人。户籍人口问卷的调查对象为本区(市、县)户籍的15周岁及以上的人口,共有15,000人。流动人口问卷和户籍人口问卷调查的内容基本相同,例如调查家庭成员及收支情况、就业情况、基本公共卫生和计划生育服务、老年人医疗卫生服务情况等。两者唯一不同的是在“老年人医疗卫生服务情况”部分,流动人口问卷中填答的是老年流动人口本人的情况,而在户籍人口问卷中填答的是在户籍人口家中居住的流动老人的情况,例如身体状况、参加社区免费体检情况、患慢病的情况等等。

根据研究需要,本文选取了被访者为60岁及以上的人口作为老年人口。由于在流入地居住超过半年的流动老人才有资格建立健康档案,因此删除了一些不满足条件的个案,最后形成老年流动人口样本3720人,本地户籍老年人口3451人,共计7171人的总样本。

3.2 变量测量

本文的因变量为“是否在所居住社区建立健康档案”(以下简称为“是否建档”)。这里的居民健康档案指卫生系统建立的居民健康档案,不是医院的病历。居民健康档案一般建在社区卫生服务站/中心,其内容包括个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录,从这个意义上,健康档案的建立突出了基本公共服务的性质。该因变量采用原问卷中的问题:“您在本地居住的社区建立居民健康档案了吗?”而得到。该问题的答案选项有四个:1没建,没听说过;2没建,但听说过;3已经建立;4不清楚。本文将“没建,没听说过”和“没建,但听说过”选项合并设置为“没建”类;将原问卷中的“已经建立”设为“已建”类。由于原问卷中的“不清楚”选项未能提供足够的有用信息,因此将回答了此项的个案予以删除。因此,该因变量是一个二分类变量,其中建立了健康档案赋值为1,没有建立健康档案赋值为0,为参照类。

本文的核心自变量包括老年人的身份、户籍类型、地区和城市类型等制度和社会环境方面的变量,其他控制变量包括年龄、性别、婚姻、教育程度、家庭月均收入等。

在核心的自变量中,老年人的身份是一个二分类变量。其中本地户籍赋值为0,作为参照类;流动人口赋值为1。户籍类型采用传统的农业和非农业户口以及近些年出现的居民户口的分类方法,由原问卷中的“户口登记类型”变量得到,原选项有:1农业,2非农业,3农业转居民,4非农业转居民。这里将农业户口设为参照类,赋值为0;非农户口设置为1;将原来的第3和第4项合并设置为转户居民户口,赋值为2。地区变量根据我国统计局的划分方法分为三类,其中西部地区为参照类,赋值为0;1为东部地区,2为中部地区。在城市类型变量的形成上,从建国以来城市发展的历史看,城市发展大多建立在行政级别的基础上,级别高的城市获得配置资源的机会更多,发展水平也更高,因此不同城市提供公共服务能力也不同。同时,由于公共服务是由地方政府负担财政,不同地区和不同城市具有公共服务提供的自主权,所以不同城市提供公共服务的意愿也不同。因此,本文将城市级别变量分为4类:直辖市(参照类,赋值为0)、省会城市(赋值为1)、计划单列市(赋值为2)和其他城市(赋值为3)。

在控制变量中,年龄采用连续型变量,性别变量是一个二分类变量,女性设置为0,男性设置为1。婚姻变量采用原来问卷中的“婚姻状况”问题,原问题有五个选项:1未婚,2初婚,3再婚,4离婚,5丧偶。这里将丧偶设置为0,初婚为1,其他为2。教育程度变量采用原问卷中的“受教育程度”问题得到。原问题有七个选项:1未上过学,2小学,3初中,4高中/中专,5大学专科,6大学本科,7研究生。这里将第5-7项进行合并为“大专及以上”,编码为0,文盲为1,小学为2,初中为3,高中为4。收入变量将原问卷的“家庭月均收入”变量近似三分为三档:高中低,其中低收入(0-3999元)为参照类,赋值为0;中等收入(4000-6199元)赋值为1;高收入(6200元及以上)赋值为2。流动老人样本中的控制变量多了“流入时间”,该变量作为连续变量进入模型。具体各变量的设置和分布情况如表1所示。

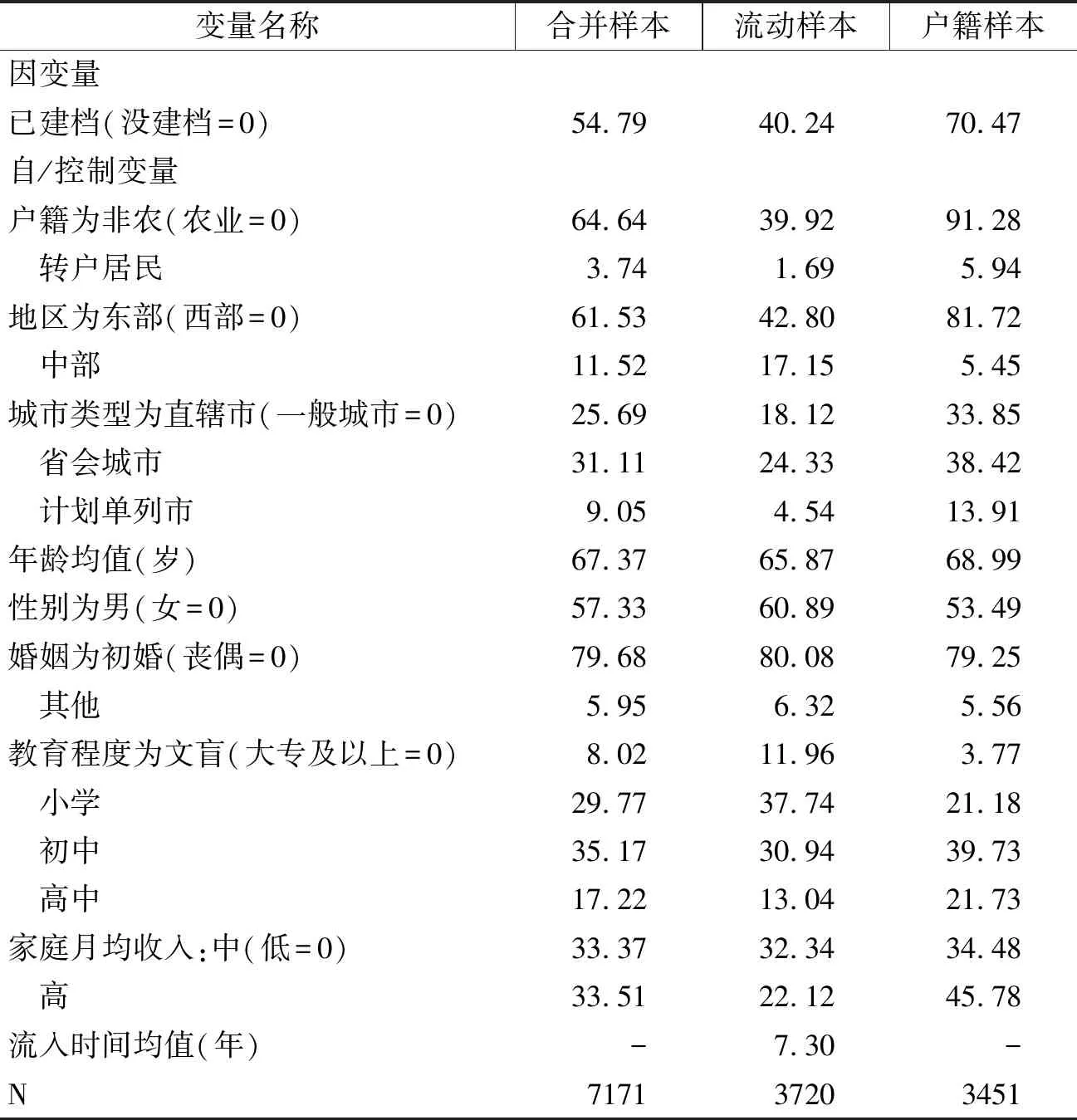

从表1可以看出,就合并样本而言,超过半数的老人已经在所住辖区建立了健康档案,但是建了档案的流动老人占比为四成略多一点,而本地户籍老人的这一比例超过了七成。从老人的身份来看,流动老人有3720人,本地户籍老人为3451人,流动老人略比本地老人多一点。从户籍来看,总体上非农户籍老人居多,占到了六成多,本地非农户籍的老人比例更是高达九成多,老年流动人口以农业户籍为主,占到六成左右。总体样本中超过六成的老人分布在东部地区,但老年流动人口在东部地区的比例只有四成多,本地老人的这一比例达到八成。从城市类型看,总体样本中老人多分布在一般城市,但老人流动人口集中在一般城市的比例更高,而本地户籍老人多集中在省会城市。

表1 变量情况分布(%)

平均而言,老人年龄均值为67岁左右,说明低龄老年人口居多。总体样本中的男性老人略比女性稍多一点,这一比例在老年流动人口中更高一点,从婚姻情况看,样本中的老人都是以初婚为主,约占到八成。总体老人的受教育程度以初中为主,小学次之;流动人口老人以小学为主,初中次之,说明总体上老人的受教育程度不高,但老年流动人口的受教育程度更低,本地户籍人口的老人受教育程度较高。本文将总样本的家庭月均收入近似平均地进行三等分,按照同样的绝对收入标准,流动人口的家庭月均收入多集中在收入低的组,而本地户籍人口的家庭月均收入多集中在收入高的组。流动样本中老人的平均流入时间为7.3年,说明流动的时间较长。

3.3 研究方法和模型设定

由于本文的因变量(是否建档)是二分变量,故采用二分类的logistic统计模型考察各种制度环境因素对老年人口健康建档的影响。

同时,为了进一步揭示影响老年流动人口与本地老年人口健康建档的因素是否存在差异,本文共采用3个模型进行回归分析,各模型的设置如下:

模型1:总体样本下的回归模型;

模型2:流动人口样本下的回归模型;

模型3:本地户籍人口样本下的回归模型。

4 回归分析结果

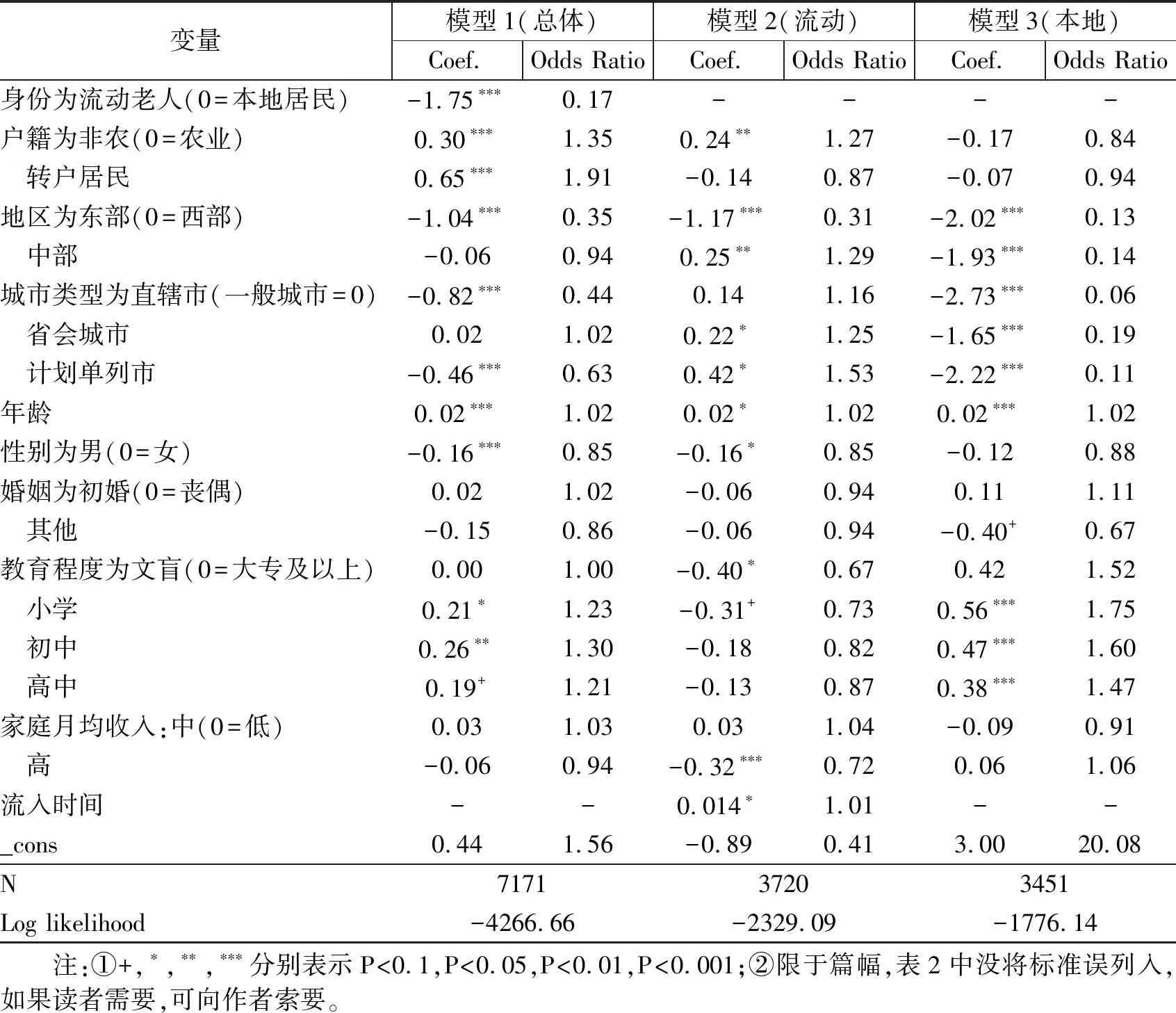

在控制年龄、性别、婚姻状况、教育程度和家庭月收入等老人个人基本特征变量的基础上,本文重点考察老年人的身份、户籍类型、地区和城市变量对因变量的影响,得到的结果如表2所示。表2揭示了总样本(模型1)、流动老人样本(模型2)和本地户籍老人样本(模型3)下的回归结果。

表2的模型1结果显示,身份变量在0.001水平上显著,表现为老年流动人口建档的可能性低于本地老人,前者的发生比只有后者的17%。户籍变量在0.001水平上显著,表现为非农户籍和居民户籍的老人建档的可能性显著高于农业户籍老人的。相对于农村户籍老人来说,非农户籍老人建档的发生比是其的135%;相对于农村户籍老人来说,居民户籍老人建档的发生比是其的191%。由此可见因户籍导致的公共服务享有的差异依然存在。地区变量中的东部类别显著,且表现为东部地区老人建档的可能性低于西部地区,前者发生比为后者的35%,中部地区不显著。在城市类型变量中,直辖市和计划单列市类别显著,具体表现为和一般城市相比,直辖市老人建档的发生比是一般城市的44%、计划单列市老人建档的发生比是一般城市的63%,即意味着小城市老人建档的可能性高于大城市的。

表2 是否建立健康档案的logistics回归分析

在模型1的控制变量方面,表现为年龄越高,建立健康档案的可能性越高;女性较男性老人更倾向于建立健康档案。婚姻状况变量没有在0.1水平上显著。在教育程度方面,除了文盲类别,其他类别皆在0.1水平上显著,都表现为与大专及以上参照类相比,较低受教育水平者更倾向于建立健康档案。这一结论可能与较低教育水平者更想搭公共福利便车有关,其更深层的原因有待于以后做进一步的研究论证,在此该变量只是作为控制变量纳入模型,因此在此不进行深入讨论。家庭月均收入变量没有在0.1水平上显著。

在核心自变量上,模型2揭示,在流动人口样本中,户籍变量在0.01水平上显著,表现为非农户籍的流动老人较农业户籍的流动老人更倾向于建立健康档案,前者发生比是后者的127%,居民类别不在0.1水平上显著。地区变量显著。西部地区的流动老人较东部老人更倾向于建立健康档案,后者发生比只是前者的31%;而中部地区的流动老人较西部老人更倾向于建立健康档案,前者发生比是后者的129%。城市类型中的直辖市、省会城市和计划单列市类别的系数都为正,说明与一般城市比较而言,前面这三类城市的流动老人的建档比率更高,只不过只有省会城市和计划单列市类别在0.1水平上显著。其中省会城市流动老人建立健康档案的发生比是一般城市老人的125%、计划单列市流动老人建立健康档案的发生比是一般城市老人的153%。由于控制变量不是本文关注的变量,在此不再解释他们对建档的影响作用,只解释该模型中唯一与本地样本不同的控制变量“流入时间”对建档的影响。模型2的结果表明,流入时间越长,建立健康档案的可能性越高,这一结果在0.05水平上显著。

模型3的核心自变量结果显示,本地老人的户籍变量不显著,这可能跟抽样有关,因为本地老人样本只有不到5%的农业户籍老人。其地区变量显著,表现为与西部地区的本地老人相比,东部和中部的本地老人较少地建立了健康档案,也即说明西部地区的本地老人更多地享受到了基本的公共卫生服务。城市类型变量的三个类别都非常显著,表现为直辖市、省会城市和计划单列市的本地老人建立健康档案的可能性低于一般城市的。

对比模型1、模型2和模型3的核心自变量的结果,我们看到户籍变量在总体样本与流动老人样本中的影响作用大略相同,表现为非农户籍的老人较农业户籍的老人更倾向于建立健康档案。在地区变量上,无论是总样本还是分样本下,都表现为西部老人较东部老人更倾向于建立健康档案。但是在城市规模变量上,总样本与本地老人样本的结果大体相同,而流动老人样本的结果与总样本和本地老人样本不一样。流动老人样本的结果表现为大城市的流动老人较小城市的流动老人建立健康档案的可能性更高,这一结论与劳动力年龄的流动人口正好相反,劳动年龄流动人口在大城市享有的普惠性的公共服务水平比小城市低,(侯慧丽,2016)而对于退出劳动力市场的老年流动人口而言,城市的规模越大,其获得的公共健康服务越好这个结论为流动人口集中流向大城市扩展的思路,即大城市对老年流动人口的公共健康服务的提供水平高在一定程度上也促进了带着老人流动的劳动年龄人口向大城市的集中。

综上,可以看出流动老人的身份、户籍、地区和城市类型等这些非个人的制度和社会环境因素对流动老人是否获得基本的公共健康服务起到了重要的影响。

5 结论与讨论

在我国目前老龄化、城镇化、养老家庭化为主的背景下,老年流动人口正逐渐成为一个日益壮大并需要受到关注的群体,由于我国户籍制度和福利制度的发展落后于人口流动的发展,老年流动人口在流入地城市往往不能充分享受到基本的公共健康服务,在健康中国的建设中,老年流动人口如何平等地享受公共健康服务成为一个重要的研究议题。本文通过对全国流动人口监测数据的研究得出以下结论并揭示其政策涵义。

5.1 结论

5.1.1 老年流动人口在基本公共健康服务获得上具有身份的不平等

老年流动人口因为流动性,在目前户籍和福利仍然存在城乡差异的状况下,在流入地仍然无法与本地户籍老人一样平等地享有公共健康服务。这首先表现在当地户籍老人较流动老人获得更多的建档机会,其次表现在有非农户籍的流动老人享有公共健康服务的几率更大流动的身份是相对与流入地的本地老人而言的,以“本地”和“外来”作为区隔,使得两种身份的老人享受的基本公共健康福利待遇有所不同。户籍身份主要是以“农业”和“非农”作为区隔,也造就了两种身份的老人在享受基本公共健康待遇上的差异。因此,流动老人在享受基本公共健康待遇上具有户籍的城乡和地区区隔性质的双重不平等性。

5.1.2 老年流动人口在基本公共健康服务获得上具有地区的不平等

除了身份和户籍制度上的不平等以外,老年流动人口在基本公共健康服务的享有上还表现为地区上的不平等。上述分析结果表现为在享受到基本公共健康服务待遇的可能性大小依次为:中部地区、西部地区、东部地区。也就是说,东部地区的流动老人比中西部地区的老人享有服务的几率更小。

5.1.3 老年流动人口在基本公共健康服务获得上具有城市间的不平等

老年流动人口的基本公共健康服务的不平等除了反映在制度、地区分割以外,还表现出在城市类型上的不均衡特点。上文的分析结论揭示,大城市的流动老人较小城市的流动老人建立健康档案的可能性更高,城市的差异造成了流动老人在基本公共健康服务获得方面的不平等。

5.2 讨论

从对老年流动人口基本公共健康服务的分析可以看出,目前我国基本公共健康服务具有明显的制度和社会环境的不平等。具体表现在老人的流动身份、户籍制度、地区差异以及城市类型差异上。

作为已经退出劳动力市场的老年流动人口来说,对与户籍相关性较强的公民身份的基本公共健康服务需求更强烈。由于基本公共健康服务的主要提供者为地方政府,在地方趋利的作用下,往往利用户籍制度限制流动人口获得本地福利,所以不仅户籍的壁垒作用仍然在持续,而且进入的壁垒也同样坚固。因此不仅表现为非农户籍较农业户籍的流动老人较难获得基本的公共健康服务,而且流动的老人较当地老人较难获得基本的公共健康服务。一个城市的基本公共健康服务从制度上排斥着外来流动老人的加入,表现出明显的基本权利上的不平等。

从地区来看,东部地区应该是发展水平高、财政收入多、各类资源比较丰富的城市,具备充分的提供公共服务的能力,但是却缺乏提供基本公共健康服务的意愿。多数老年人口的流动是跟随子女的流动,所以其流向从根本上取决于子女的流向。目前的劳动力流动趋向于就业机会多、收入高、劳动力市场的社会保护制度比较完善的东部地区,而这些地区提供的老年公共健康服务却比较少。

在城市类型上,大城市积极为老年流动人口提供公共健康服务,这与劳动年龄人口的公共服务供给相反,但可能正是因为大城市能够更好地提供给老年流动人口公共健康服务,也促使了有养老责任的年轻人更愿意流向大城市,也是流动人口向大城市集中的一个原因。同时,从风险理论上讲,这是对人口老龄化社会的风险分担,以免造成人口流出地的人口老龄化过于严重而产生新的社会风险。我国劳动力大量流向大城市存在着一定的社会风险,后果之一是加重了流出地的人口老龄化和养老负担,大城市在获得了劳动力流动带来利益的同时,也应该承担人口流动所带来的风险,逐步增加为老年流动人口提供平等的公共健康服务。

目前社会政策发展的趋势是以事发之后的救助转向事发之前的预防,那么具有明显预防性质的公共健康服务的研究结果对社会政策的制定就具有了一定意义。从医疗预防和健康老龄化的角度看,针对于花费较多且不公平的医疗保险支出来说,加大公共健康服务的投资、实现更大力度的再分配实质上更可能减少医疗费用的总支出。健康社会学中的研究认为相比较于个体医学的治理和康复,群体医学的预防会对人们产生更大的影响,但是我们绝大部分的卫生经费却用在了倾向于个体的医学治疗上(F.D.沃林斯基,1990)。那么由此在社会政策的设计上,医疗基金也是被过多地用在个人医疗保险的赔偿上,而忽视了公共健康服务的群体性预防投入。目前我国医保制度在地区之间、城乡之间仍然存在着不平等,老年人口是医疗消费的主要人群,那么流动的老年人口就变成了医疗保险不平等的主要承受人群。如果对低龄老人在公共健康服务上增加投入,从疾病的预防上增加投入,可能会减少在高龄阶段治病的医疗支出,而且基本的公共健康服务做到均等化可以减少甚至消除因为身份、户籍、地区和城市规模等原因造成的制度环境方面的不平等,从而增加老年流动人口的健康平等。

总之,在制度上确立普惠的力度,在落实政策的过程中加大执行力度,消除地区和城市间的不平等,共同分担人口老龄化的社会风险,是目前实现全民健康的首要任务。