区域一体化与市场潜能

——基于中国省级面板数据的经验分析

2019-04-11段玉彬

段玉彬

改革开放40年以来,中国经济取得了世人瞩目的成就,1978—2017年中国GDP以年均9.3%的速度增长,成为世界上少见的经济一直保持高速增长的国家之一。然而,从2010年开始中国经济增速逐年下滑,其中固然有金融危机等外部因素和周期性因素的影响,但根本原因是中国要素边际收益的递减,投资驱动型的经济增长不具有持续性。在此背景下,充分挖掘市场潜能,进而促进规模经济和产业集聚的实现以及经济增长的空间溢出效应,无疑是促进中国经济增长效率提高、经济增长方式转型的有效途径。长期以来,中国地区间的市场分割阻碍了商品与生产要素的自由流动,限制了各地区市场潜能的提高,弱化了市场潜能促进经济增长作用的发挥。然而,在国内的研究中,对此却很少涉及。因此,分析区域一体化对市场潜能的影响,进而从经济一体化的角度探讨如何挖掘市场潜能,具有重要的理论与现实意义。

一、文献概述

自新经济地理学在学术界引起广泛的兴趣后,市场潜能作为其中一个重要的研究内容也得到了越来越多的关注。市场潜能的概念最早由美国经济学家Harris提出,市场潜能由本地市场规模和外部市场规模组成,用于衡量本地与周边邻近地区的市场需求及其对本地经济的影响[1]。市场潜能的大小与运输距离相关,是运输距离的衰减函数,随着运输距离的延长,贸易成本逐渐提高,对本地区产品的市场需求也会减少。市场潜能的概念揭示出一个地区经济增长与邻近地区经济增长的密切关系,距离越近,交易成本越低,邻近地区对该地区的经济增长溢出效应越大,该地区的市场潜能也越大[2]。

从市场潜能的概念中可以看出,贸易成本是影响市场潜能大小的决定性因素。Harris只是用运输距离作为衡量地区间交易成本的权数,而在实际估算中,往往会高估地区的市场潜能[3]。贸易成本不仅只包括运输成本,还包括政府保护所引起的政策性贸易壁垒[4]。当本地区贸易壁垒足够高时,将导致完全的市场分割,这样就只会形成自给自足的经济体系。即使是地理位置比邻,邻近地区的市场需求也不会对本地区经济产生影响,本地区的市场潜能只能由本地区的市场规模决定。因此,促进区域一体化无疑会降低地区间的贸易壁垒,减少贸易成本,增大地区间经济增长的溢出效应,从而提高市场潜能。Brakman,Garretsen,Schramm研究表明,地区间贸易壁垒对市场潜能有显著影响,贸易壁垒的存在会阻碍地区间经济联系和均衡发展,消除贸易壁垒会导致市场需求的溢出[5]。Redding,Sturm 通过对德国进行分析得出由于边界壁垒的存在,市场潜能作用的发挥受到了抑制,东西德经济发展差距依然存在[6]。赵永亮考察了跨国和省际边界对市场潜能的影响,发现国内经济一体化能够提高市场潜能,促进贸易的本土化倾向[7]。刘建等人的研究也表明政府保护所带来的贸易壁垒依然是影响中国国内贸易成本的重要因素,促进区域一体化会降低地区间贸易成本,扩大市场规模,提高经济增长潜能[8]。蔡宏波等人分析了市场潜能与地区一体化的关系,指出打破地方保护主义,加强地区间的经济联系,可以提高市场需求[9]。孙博文和雷明也认为市场分割会带来交易成本的增加,构建统一的市场会推动市场规模的扩大[10]。

长期以来,中国由于行政分权、财税制度改革以及政绩考核等因素的影响,强化了地方政府保护本地经济的动力,导致了地区间市场分割[11-12]。地区间市场分割不仅提高了地区间贸易成本,限制了本地需求和市场规模的扩大,而且也抑制了地区间经济增长溢出效应的实现,从而降低了本地和邻近地区的市场潜能,削弱了地区经济增长潜力。市场潜能不仅受地理距离、交通基础设施等条件的影响,区域一体化程度的提高也可以有效降低地区间贸易成本,提高地区市场潜能。从目前的研究来看,大多是阐释区域一体化对交易成本和市场规模的影响,对于区域一体化与市场潜能关系的直接考察相对较少,而相关的实证分析更是缺乏。因此,笔者通过中国省级面板数据对区域一体化与市场潜能的关系进行实证检验。

二、模型设定与变量说明

(一)模型设定

以新经济地理学和现有研究成果为基础,就区域一体化对市场潜能的影响进行分析,并结合影响市场潜能的地区控制变量,设立以下计量模型:

式中:MPit——i地区第t年的市场潜能;

RSIit——i地区第t年的地区相对专业化指数,用以衡量区域一体化水平;

Xit——地区控制变量;

μit——随机扰动项。

(二)变量说明

1.被解释变量

被解释变量为市场潜能,其常见的计算方法主要有Harris公式与Redding-Venables公式。由于国内双边贸易流的不可得性,且两者计算结果并无本质区别[13],因此,本研究以Harris模型为基础计算市场潜能,具体公式为:

式中:MPi——i地区的市场潜能;

Yj——j地区的GDP;

dij(i≠j)——i地区与j地区之间的地理距离。

2.解释变量

解释变量为区域一体化水平,其衡量方法有地区间贸易流量[14]、地区间商品价格差异与波动[15]、地区间专业化分工程度[16]等。一般来说,使用地区间贸易流量来衡量区域一体化程度更为合理,但鉴于中国省际贸易流量数据取得的困难性,本研究使用地区相对专业化指数(RSI)来衡量中国区域一体化水平[13]。

地区相对专业化指数取值范围为0~2,反映的是一个地区的专业化程度。数值越大意味着该地区与其他地区的产业结构差异越大,地区专业化程度越高,一体化水平也越高。

3.控制变量

由于市场潜能不仅受地区间市场通达程度的约束,还受本地区与其他地区经济规模的影响,因此,本研究加入固定资产投资(IFA)、劳动投入(LAB)、人力资本(EDU)、技术进步(TP)和交通基础设施(TI)作为控制变量。固定资产投资、劳动投入、人力资本的增加和技术进步会促进本地经济增长,增大市场需求,提高本地的市场潜能。同时,经济增长的溢出效应也会带动邻近地区市场潜能的提高。其中,劳动投入用各地区全社会年末就业人数来衡量;人力资本用人均受教育年限来衡量;技术进步采用各地区研究经费内部支出总额来衡量。交通基础设施的改善也会提高地区间市场的通达程度,降低交易成本,扩大市场需求,有利于本地区和邻近地区市场潜能的提高。本研究采取交通密度即铁路营业、公路和内河航道里程数之和除以各省(市)土地面积来度量交通基础设施的变化情况。

(三)数据说明与描述统计

研究样本主要是中国大陆省级地区,由于西藏自治区的数据缺失严重,因此,本研究样本范围包括除西藏自治区以外的30个省(市、自治区)。考虑到一些省(市、自治区)1999年以前的部分数据缺失,研究时间段为1999—2016年。为剔除价格变化的影响,以1999年为基期,对数据进行了调整。

数据来源于2000—2017年的《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》和各省统计年鉴。其中固定资产投资、人均受教育年限、研发经费内部支出、交通基础设施数据来源于《中国统计年鉴》,考虑到投资的滞后性,固定资产投资为滞后一期数据;全社会年末就业人数来源于各省统计年鉴;制造业两位数行业生产总值数据来源于《中国工业统计年鉴》。在计算地区相对专业化指数时,由于中国国民经济行业分类前后发生了多次变化,为保持数据的一致性,选取了制造业中21个主要行业进行计算⑴。

三、实证结果分析

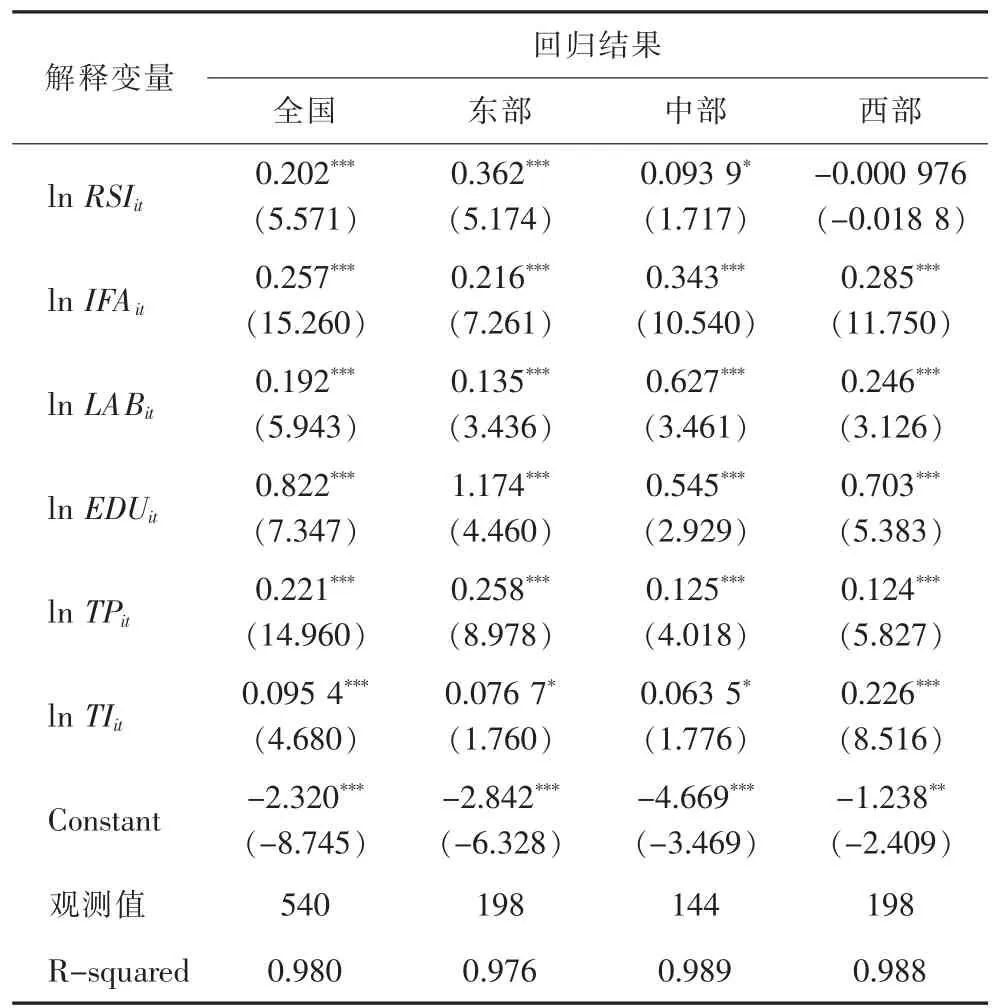

为分析区域一体化对地区市场潜能的影响及中国不同地区之间的差异,分别使用全国总样本以及东、中、西部地区子样本数据对计量模型进行了回归。在回归过程中,采用了面板固定效应模型(FE)和面板随机效应模型(RE),并使用Hausman方法进行检验,都在1%水平上拒绝了面板随机效应模型,固定效应模型回归结果见表1所示。表1中,东、中、西部地区按中国国家统计局标准进行划分,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆11个省(市、自治区)。从回归结果看,绝大多数变量都与理论预期相符,并通过了显著性检验,回归方程显著性F检验也在1%水平上显著。

表1 固定效应模型回归结果

(一)全样本分析

在全国层面,地区相对专业化指数对市场潜能有着显著的正向影响,通过了1%的显著性检验,且弹性较高。当地区相对专业化指数提高1%时,地区市场潜能将提高0.202%,这意味着区域一体化水平的提高会显著促进地区市场潜能的提高,与理论预期一致。区域一体化水平的提高,一方面降低了地区间贸易成本,有利于提升其他地区对本地区商品的需求,从而提升本地市场潜能;另一方面,有利于生产要素和商品的自由流动,能够推动地区间专业化分工与比较优势的发挥,实现产业的集聚和规模经济,刺激地区经济增长,扩大市场规模,进一步提高本地市场潜能,形成经济增长与市场潜能的累积循环机制。

(二)分地区样本分析

从地区样本来看,不同地区间区域一体化水平对市场潜能的影响存在着显著差异,从东部地区向中西部地区逐次降低。东部地区相对专业化指数对市场潜能的弹性最高,达到了0.362,并在1%水平上显著;中部地区仅有0.093 9,但仅在10%水平上显著;而西部地区则不显著,且回归系数符号为负。对于东部地区而言,由于地理区位、较大的经济规模与产业优势,随着区域一体化水平的提高,会产生强大的集聚力,促进产业向东部地区集聚。同时,由于东部地区经济发展水平和技术水平较高,其产品在中西部地区市场占有较强的竞争优势,区域一体化水平的提高会极大地促进其产品在中西部地区市场的销售,进而有效提高东部地区的市场潜能。中部地区贸易量主要以本地市场为主,所以区域一体化对其市场潜能的提升不如东部地区明显,地区相对专业化指数每提高1%,市场潜能只提高0.093 9%。而从西部地区来看,地区相对专业化指数的回归系数不显著且符号为负,这与理论分析相矛盾。可能是由于西部地区的生产与其他地区的消费联系并不紧密,贸易量也是以本地市场为主,所以区域一体化并不会明显提升西部地区市场潜能;同时,西部地区产业竞争力较低,区域一体化水平的提高会促使中东部地区产品的流入,阻碍本地产业发展,还会加剧西部地区资源的流失,损害西部地区的经济增长潜力,因此,不仅不会提高市场潜能,反而可能起到反作用。

四、结论与建议

基于1999—2016年的中国省级样本面板数据,使用地区相对专业化指数作为衡量区域一体化的指标,运用面板固定效应模型的方法,在控制了固定资产投资、劳动投入、人才资本、技术进步和交通基础设施等因素的影响后,对区域一体化与市场潜能的关系进行了实证分析。结论显示二者存在显著的正向关系,区域一体化水平的提高能显著提升地区市场潜能。但在不同的地区有较大的差异,东部地区在区域一体化中获益最大,对市场潜能的提升最显著,中部地区次之,西部地区则不显著。这也说明了在区域一体化进程中,中西部地区对东部地区的经济增长溢出效应更大,其市场需求对东部地区经济的发展提供了有力的支撑。而东部地区的发展并未如人们期待的那样,对中西部地区起到有效的带动作用,这在一定程度上也解释了为什么在中国国内市场化与一体化进程中,东部地区与中西部地区之间的发展差距并没有缩小,还有着扩大的趋势。

基于上述结论,提出一些政策建议:(1)区域一体化会显著提升地区市场潜能,应进一步打破地区间市场分割,消除地区间贸易壁垒,进而促进产业集聚和规模经济的实现。同时,也可以充分发挥地区间经济增长溢出效应,这对于中国现阶段人口红利逐渐消失、投资驱动不可持续背景下经济增长模式的转变有着重要意义。尽管东、中、西部地区在这一进程中,收益有着显著的差异,甚至会进一步拉大地区差距,但都会从中国整体经济增长中获益。(2)中西部地区在区域一体化进程中,市场潜能提升有限,可能是因为产业结构层次不高,生产技术水平较低,应继续加大对中西部地区的扶持力度,把重点放在产业结构升级和技术水平提高方面,以期在与东部地区经济联系中形成良好的交互作用。(3)加大基础设施投入,特别是地区间的交通改善。这不仅可以降低区域间贸易成本,增强地区间经济增长溢出效应,也有利于中西部地区吸引东部地区的投资与产业转移,进而缩小地区差距。

注释:

⑴21个产业包括:农副食品加工业,食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,烟草制造业,纺织业,纺织服装、服饰业,造纸和纸制品业,石油加工、炼焦和核燃料加工业,化学原料和化学制品制造业,医药制造业,化学纤维制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,交通运输设备制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业。