《食品安全法》是否保障了食品安全?

——基于国际比较回归合成控制法的规制效果推估

2019-04-11白雪洁程于思

白雪洁,程于思

(1.南开大学经济与社会发展研究院,天津 300071;2.南开大学经济学院,天津 300071)

一、引 言

食品安全事关百姓民生。2017年,“海底捞”后厨危机事件和九江大米镉污染事件引发社会民众对食品卫生安全的担忧。食品安全需要规制的理论基础来自学者对搜寻品、经验品和信任品的划分[1][2][3]。信任品的特性在很大程度上源自食品消费供给方和需求方的信息不对称及食品生产商的道德风险行为,因而需对食品安全进行严格的社会性规制。

食品安全规制的效果主要表现为由食品安全引起的健康风险的降低[4][5]。中国食物中毒发病率从1985年的7.20/10万降至2015年的0.43/10万,但病死率却从8.14‰升至20.42‰。发病率总体在下降,仅在2003~2006年出现小幅上扬波动;病死率在1985~2006年基本保持平稳,但自2007年起病死率急剧上升。出现这种情况的一个可能的原因是随着中国经济发展,相比于食品生产者的败德行为(即“无良”)导致的食品安全问题,食品生产者滥用所谓的新技术或新工艺带来的不确定性(即“无知”)更大,而“无知”导致的食物中毒和食源性疾病的病因更复杂、影响时间更长,治疗/治愈的难度更大,“无良”驱使和“无知”助长导致食物中毒的病死率居高不下,食品安全规制面临的局面愈发严峻。

全国食物中毒发病率和病死率在2009年《食品安全法》实施后出现前一个下降、后一个上升的对立趋势,使民众和学界从不同的立场出发都对食品安全规制改革的有效性持有很大的质疑,中国看似不断加强的食品安全规制到底产生怎样的绩效有待进一步研究检验。

二、相关文献回顾

食品安全规制属于社会性规制,政府通常利用法律规制、准入规制和多样化的行为规制,加大处罚力度等手段提高违反规制的经济和社会成本。如果政府规制的食品卫生和质量标准高且食品企业完全遵从规制要求,那么短期内由食品生产者造成的食物中毒事故将显著减少,在长期则促进国民健康水平不断提升。

回顾学界关于食品安全规制绩效的研究,规制本身的有效性是食品安全控制效果好坏的关键[6]。规制效率研究的奠基理论就是基于成本收益分析的规制影响评估理论[7],定量研究中完全货币化的成本收益分析一直占主流地位。但定量研究食品安全规制绩效的一大难点是无法获得充足的有关企业遵循成本及消费者身心损益方面的数据,评价食品安全规制效果的另一个可行方向是运用德尔菲法推断食源性疾病的次数,研究各种食品安全控制措施的有效性[8]。有关研究通过检验澳大利亚政府与肉类生产和加工企业实施合作规制并加强监管后沙门氏菌流行率的下降程度来考察规制如何影响健康[9]。采用美国的州级面板数据研究发现,实行严格的法律规制并对安全事故进行法律制裁显著减少食品安全事故的数量[10]。但相关文献研究表明,美国主要的食品安全规制并没有明显减少食源性疾病的爆发[11]。国外学者在研究食品安全规制时重点关注规制的有效性和规制效率的高低。

国内关于食品安全规制绩效的研究囿于研究数据难以获取等客观原因,大多视规制绩效为规制效果,而规制效果通常被界定为规制目标是否得以实现。刘鹏回顾中国食品安全规制的制度变迁过程,选取食物中毒数据评估规制的效果[12],文中的规制体制变迁事实和数据都发生在2009年之前。有学者运用DEA方法得出中国食品安全规制效率逐年提高的结论[13],但文中并未阐释投入与产出之间如何构成直接的生产函数关系。也有研究将食品抽检合格率作为规制效果指标,讨论食品安全规制效果的主要影响因素[14]。

微观视角的食品安全规制绩效研究大多从企业和消费者两个不同的主体角度进行探讨。而从政府视角来看,规制的直接目标是促使企业提高对食品安全的重视程度,进而不断提升食品质量;间接目标是影响食品消费,改善消费者的营养水平,保证其生命健康安全。研究直接效果的文献多数利用一手调查数据进行分析。例如,探讨食品安全管理体系(HACCP)认证对企业成本收益及经营有效性的影响,企业获得HACCP认证的影响因素等[15][16][17]。还有部分学者关注食品质量安全追溯体系的实施效果及其影响因素[18][19]。在研究间接效果评估的文献中,学者利用CHNS数据分析规制对乳制品消费量、消费者营养健康的影响[20]。此外,围绕消费者对可追溯农产品、具有认证标志的农产品等安全食品的支付意愿及其影响因素时,学者的研究表明政府应加强食品安全质量信息规制[21][22][23]。

中国食品安全规制领域现有文献对规制政策实施的有效性和效果的研究还较为薄弱,尽管有学者采用微观数据研究乳制品行业规制政策实施效果[20],但鲜有基于健康风险视角探讨一项重要的规制政策的执行效果的文献。基于此,本文拟用中国食物中毒和食源性疾病暴发事件数、患病数和发病率作为规制目标的表征指标,将2009年《食品安全法》的颁布实施视为一项重要的规制政策冲击,研究该部法律是否产生利剑高悬的威慑效果。

三、食品安全规制效果的实证研究

(一)回归合成控制法

研究中国《食品安全法》颁布实施对食物中毒和食源性疾病暴发的影响,即是对规制政策的实施效果进行评价。有关政策执行效果的实证研究常使用倍差法(DID),该方法的前提假设要求样本受到政策冲击影响的概率是随机的。中国受到《食品安全法》颁布实行这一政策冲击的直接原因是2008年的三聚氰胺食品安全危机事件,政策冲击具有内生性而无法满足DID的前提假设,但类似问题并非全无解决办法。回顾讨论香港回归政策效果和中国2008年经济刺激政策效果的文献[24][25],政策冲击也都不满足随机性假设,但可使用回归合成方法(HCW)。该方法使用一个简单的面板数据来评估社会政策的影响,在实证中可行性强于DID。这一方法建议直接使用未受政策冲击的控制组数据估计处理组在未受政策冲击情况下的反设事实,控制组内实际进入估计的个体的权重可以取负,本文实证部分将使用该方法。

(1)

HCW方法认为基于yt=(y2t,y3t,...,yNt)′,采用OLS方法可估计y1t。此方法的有效性取决于误差项条件均值方程的线性假设,如此计算的平均处理效应Δ1t是稳健且一致的估计量。

以上即是本文的实证模型设定部分,具体计量方程式将根据数据做出相应的调整。

(二)数据来源、样本选择与计量方程

本文实证部分用到的数据是各国食源性疾病暴发起数和患病人数,处理组是中国数据[注]中国年度食物中毒和食源性疾病暴发数据来自《中国卫生年鉴》和《中国卫生与计划生育统计年鉴》。,而控制组中该放入哪些国家的数据则需斟酌一番。根据HCW方法的要求,控制组需满足三个条件:一是控制组样本与中国样本数据应满足强相关假设;二是中国《食品安全法》的颁布实施对控制组的样本没有影响或影响甚微而可以忽略;三是数据连续可观测。

强相关假设要求控制组与中国在食品安全规制能力和绩效等方面大致处于同一水平。世界卫生组织公布的各国食品安全的能力得分定义的就是各国以检测和响应食源性疾病及食物污染为表征的食品安全的绩效或实现水平。数据年份是2010~2017年,也是中国《食品安全法》颁布实施之后。得分与中国相同的国家,其食品安全规制绩效与同时期的中国相当。经比对,筛选至少1年以上同中国得分相同的国家,共计99个国家备选进入控制组。

第二个条件要求中国《食品安全法》的颁布实施不影响控制组国家的食品安全问题。参考前人研究的做法[25],经计算后备选的99个国家中智利、印尼、日本、卢森堡、澳大利亚、新西兰和加拿大都不应列入控制组中。

控制组需包含尽可能多的国家,这些国家的年度食源性疾病暴发起数和患病人数也须连续且时间段尽可能长。综合考虑数据的可得性和连续性,最终13个国家进入控制组[注]控制组中的外国数据都是食源性疾病暴发数据,而没有食物中毒数据:从美国食源性疾病数据库找到1998~2016年的暴发起数、患病人数、住院人次和死亡人数;从欧洲食品安全局与欧盟疾病预防控制中心发布的年度报告中找到各国2004~2016年的暴发起数、患病人数和死亡人数。计算患病率用到的各国各年度人口数来自联合国官网统计数据,由于很多国家每年食源性疾病死亡人数缺失严重,所以实证部分没有讨论死亡人数和死亡率。,样本期是2004~2016年。由表1可知,中国食物中毒起数和食源性疾病暴发起数的统计值相差较大,但人数和患病率的差异相对较小。同控制组中的数据相比,中国食源性疾病患病率明显低于外国的相应数据,这可能缘于中外的统计口径不同,也说明中国公布的食源性疾病可能存在大量遗漏。

表1 中国和控制组的食源性疾病及食物中毒状况的描述性统计

理论上,政府规制减少因食品生产者造成的食物中毒和食源性疾病。但现实中可能是消费者个人处置不当(如储存食物的方法不当使食物变质)或食用者个体差异(如误食含过敏源的食品)引起食物中毒和食源性疾病,而这与规制无关。由于没有细分数据且当前的技术无法拆分生产者和消费者成因的数据,故实证部分是不同成因的食物中毒和食源性疾病的总数据。

本文实证部分先拟合2010~2016年中国食源性疾病暴发情况,得到估计方程后再反推2004~2009年制定实施《食品安全法》的话情况又如何,差分比较反推值与实际观察值,以此分析规制效果。根据前述分析,本文实证部分的计量模型是:

(2)

计量时先估计2010~2016年中国食源性疾病暴发情况,再将2009年之前数据代入估计方程,得到相应的预测值。最后,将预测值减去实际观察值计算政策冲击的处理效应,讨论差分值的时间序列特征,以分析中国《食品安全法》出台实行的长短期政策执行效果。

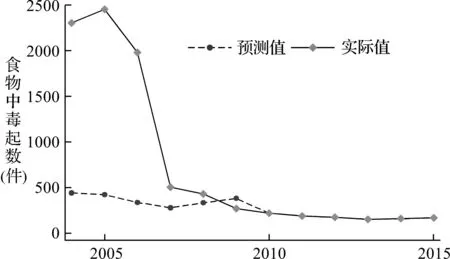

图1 食源性疾病暴发数的估计值与实际值的比较

图2 食源性疾病患者数的估计值与实际值的比较

(三)估计结果分析

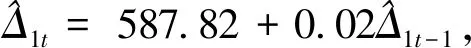

在计算中国与其他国家之间的相关关系时,发现2010~2016年中国食源性疾病暴发起数与芬兰、荷兰、葡萄牙、爱尔兰、爱沙尼亚和奥地利的数据高度相关。将以上国家分别放入方程(2)进行回归,根据AIC准则,确定最终进入控制组的是芬兰、荷兰、葡萄牙、爱尔兰和爱沙尼亚,得到的估计方程是:

(3)

使用食源性疾病患病人数回归得到:

(4)

使用食源性疾病患病率回归得到:

(5)

图3 食源性疾病患病率的估计值与实际值的比较

图4 食物中毒数的估计值与实际值的比较

以上的实证结果显示,《食品安全法》的颁布实施虽然使食源性疾病暴发起数增加,但减少长短期食源性疾病患病人数和患病率。单就有效控制食源性疾病患病率和波及人数而言,《食品安全法》的实施效果显著。

(四)稳健性检验

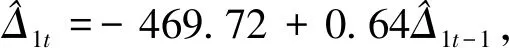

鉴于中国食源性疾病暴发数据可能存在较为普遍的漏报问题,稳健性检验部分采用中国年度食物中毒数据代替食源性疾病暴发数据。使用食物中毒数据,我们发现未受政策冲击的年份是2004~2009年,受到政策冲击的年份是其后的6年,2010~2015年中国食物中毒与比利时、美国、匈牙利、爱沙尼亚和葡萄牙的食源性疾病暴发高度相关。将上述国家的数据和时间趋势分别放入方程(2)进行回归,根据AIC准则,得到的估计方程是:

(6)

图5 食物中毒患者数的估计值与实际值的比较

(7)

图6 食物中毒患病率的估计预测值与实际观测值的比较

使用食物中毒患病率回归得到:

(8)

综上,如果将食物中毒事件数或食源性疾病暴发起数作为食品安全规制政策效果指标,《食品安全法》颁布实施的短期绩效难以评定,长期绩效显著为负;如果将患者数和患病率作为食品安全规制政策效果指标,《食品安全法》的实施绩效在长短期都显著为正。

四、结 语

由食源性疾病、化学污染和食物中毒等引起的疾病和死亡是对人类生产和人力资本最大的损耗[30],实施规制是期望减少由食品生产者造成的食物中毒和食源性疾病,最终目标是长期促进国民健康水平的提高。本文估计得到的规制效果是:虽然短期内食物中毒事件在减少,但长期该数值仍在增加,食源性疾病暴发起数在长短期都增加;单就食源性疾病和食物中毒患者及患病率而言,《食品安全法》的出台发挥了预想的效果。

短期内观测到的食物中毒和食源性疾病在长期不一定对国民健康水平产生影响。因为除危及性命的食物中毒和食源性疾病直接影响健康及性命外,多数由食物引发的急性疾病在治愈后并不影响个体的长期健康水平。就这个角度来说,计量估算的是规制的短期效果。而本文更关注法律的颁布执行是否促进长期国民健康水平,由此本文提出以下的政策建议:

1.法律规定的食品卫生和质量标准应足够高。当前,中国食品安全标准远低于国际标准(尤其是食品添加剂的使用标准),消费者食用的食品中往往含有过量的有害食品添加剂(如奶粉中三聚氰胺含量过高),就算短期内没有出现食物中毒和食源性疾病,长期看势必损害消费者的身体正常机能,削弱国民身体健康水平。食品安全的低水平保障是无法发挥《食品安全法》对国民健康的长期提升作用的,因此相关法律法规制定食品安全标准须予提高。

2.在制定高的食品安全标准过程中需多元利益主体的参与。食品安全规制并非仅仰仗法律法规和政府之手就能让规制效果自动同规制目标一致,而需各参与主体各自发挥作用且通力合作才有机会实现合意的规制绩效。面对消费者对食品安全标准的高期许,政府、行业协会和食品生产企业应邀其共同参与到食品卫生和质量标准的制定商讨中,各方受自身利益驱使和博弈过程的牵制,最终妥协到食品安全标准和食品生产成本均衡的组合上。媒体有责任披露重大食品安全事件,起到社会监督的职能。制定的标准不应高到当前技术水平和经济发展水平难以承受。因为过高的标准使其难以严格执行,强硬执行易造成生产成本高昂,降低部分消费者的最低福利水平;若宽松执行,则势必造成法律法规形同虚设。个中“尺度”与经济社会发展水平密切相关,但标准一定是日趋严格。

3.制定足够高的食品安全标准后更应严格执行,且需制定高昂的违法成本。食品规制的执行远比规制政策的齐备更重要,而中国恰恰在执行层面暴露的问题更多。作为市场监管重要方式的定期监督检查对企业的威慑作用几乎为零。仅在爆发重大事件后的不定期抽查、运动式专项整治可能产生较强的威慑作用。但集体记忆的七天忘却效应,加上对违法行为惩罚的法律、行政和经济成本都太低,远达不到对企业产生长久威慑力的效果。只有严格执法和违法成本高昂的组合,才对企业产生真实可信且长期有效的威慑,减少企业的机会主义行为。企业严格遵循高标准生产卫生且优质的食品,消费者食用后短期内由食品生产者造成的食物中毒和食源性疾病将减少,长期国民健康水平的提升也就可预期。