中国乒乓球“海漂群体”的时空分布特征及影响机制

2019-04-08石金龙张艳蕊

李 钢,尹 璐,周 佼,3,石金龙,张艳蕊

(1.西北大学 城市与环境学院,陕西 西安710127;2.西北大学 陕西省地表系统与环境承载力重点实验室,陕西 西安710127;3.中山大学 地理科学与规划学院,广东 广州 510275;4.西北大学 体育教研部,陕西 西安710127)

1 引言

在当代体育全球化发展的背景下,“海漂群体”对于全球体育的均衡发展具有重要意义。“海漂群体”出现于 20世纪70年代末,指退役或现役的本国国家队、省队运动员或教练员,到国外俱乐部打球或者任教的人员群体。如果海漂球员或教练员在出生国籍以外自愿、主动取得其他国家国籍则被称为“运动员归化”现象。本研究中的“海漂群体”既包括归化者,也包括未归化者。我国输出的“海漂群体”主要集中在乒乓球、羽毛球、跳水等优势项目,也属于在全球各国非均衡发展的项目。目前,我国地理学者对于“海漂群体”等体育竞技现象的研究有限。

“海漂群体”的已有研究主要集中于我国优势项目乒乓球,根据研究内容大致包括4类:1)现状描述类研究,早前通过海漂人数、性别、海漂国家等数据的统计分析,对中国乒乓球“海漂群体”的分布特征进行统计描述(袁玉峰,2011)。2)原因探析类研究,主要运用文献资料法、访谈法等,对“海漂”原因进行分析,指出不合理的体制管理(崔婧宇 等,2014),选人用人机制、竞争环境、运动员退役安置等因素(范云平,2014),加上国际体育组织规则的允许、国外优厚的待遇和福利、“援外计划”与“养狼计划”等因素(张敏,2016)综合作用导致“海漂”。3)效应影响类研究,在国内影响方面,“海漂群体”是我国乒乓球发展的阶段性产物,在对国内乒乓球发展起刺激作用的同时,也造成了我国乒乓球体育人才的流失(侯继刚,2014);在世界影响方面,“国乒长盛、欧洲低迷”的世界乒乓球非均衡发展格局,导致了乒乓球运动在世界体坛的地位危机,不利于乒乓球运动的全球化推广和发展(Guo,2013),进而产生差异化影响(刘振坤,2009; 陈小华等,2011; 朱玲等, 2011)。4)发展道路类研究,视角多样,提出了众多对策建议(梁艳 等,2013; 郑秀丽 等,2015; 黄鹏 等,2015; 刘鹰,2011; 兰彤 等,2005; 张轶 等,2015),旨在顺应体育国际化的大趋势,实现可持续发展。

“运动员归化”研究在内容上包括:1)全球范围的研究,视角较为宏观,包括运动员归化对原有世界体育格局的影响(庞建民,2016),亚洲球员归化的现状、作用与结果的比较(张霞 等,2015),运动员归化的动因及其世界影响与我国的应对策略(王占坤 等,2014; 李征,2010)。2)具体项目的研究,主要针对足球、篮球、田径等世界普及度较高的项目,对于乒乓球“运动员归化”的研究相对较少,认为对归化现象正面、负面影响的协调是关键(吴扬,2016)。3)国内范围的研究,集中在归化形成原因、归化发展趋势、归化政策研究三个方面:运动员归化或被归化存在必然性,利弊一体两面,关键在于把握发展时机(辛松和 等,2014),应当顺应“移民和归化球员”“多种族竞技”的国际竞技体育新趋势(刘志民,2015)。

前人关于乒乓球“海漂群体”的研究集中于影响因素分析与未来发展策略等方面;关于世界“运动员归化”的研究集中在归化球员作用评价、文化融入、归化现象的应对策略等方面,而针对国内“运动员归化”研究则集中于归化成因分析、发展趋势以及相关政策研究。大多研究主要从宏观层面展开讨论,多以描述性分析为主、统计分析为辅,时空计量与机制解释类研究较少。为此,本文从体育地理学视角,综合运用数理统计和空间分析方法,探究乒乓球“海漂群体”的时空分布特征,并运用人口(人才)迁移相关理论,揭示其形成与变动机制,以期丰富相关研究视角。

2 数据来源

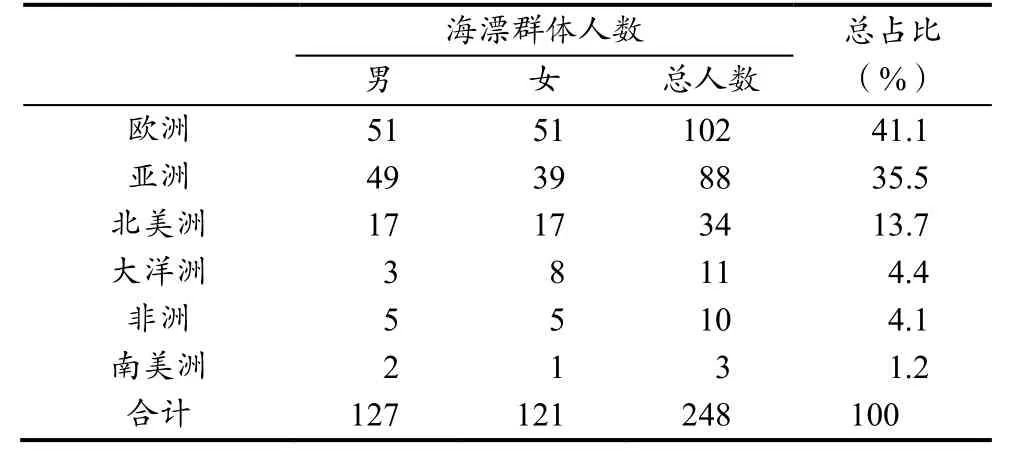

以1986-2016年参加世界乒乓球锦标赛、奥运会、国际乒联巡回赛、乒乓球世界杯等国际性赛事的源于中国的海漂球员及教练员为研究对象,通过文献查阅、网络相关信息检索相结合的方法,搜集整理其性别、籍贯、海漂年龄、海漂年份、效力的国家或地区等原始数据,结合中国乒乓球史,运用历史推演的方法对其进行完善和订正,共获得海漂球员及教练员数据248条(表1),其中教练员数共54条,获取数据中欧洲、亚洲、北美洲数据较多,男性、女性总人数比为127:121,从性别比的角度来看基本符合统计规律。

表1 乒乓球“海漂群体”各大洲人数分布Table 1 The Proportion of Table Tennis Drifters in Different Continents

3 乒乓球“海漂群体”的时间变化特征

3.1 海漂人数年际变化

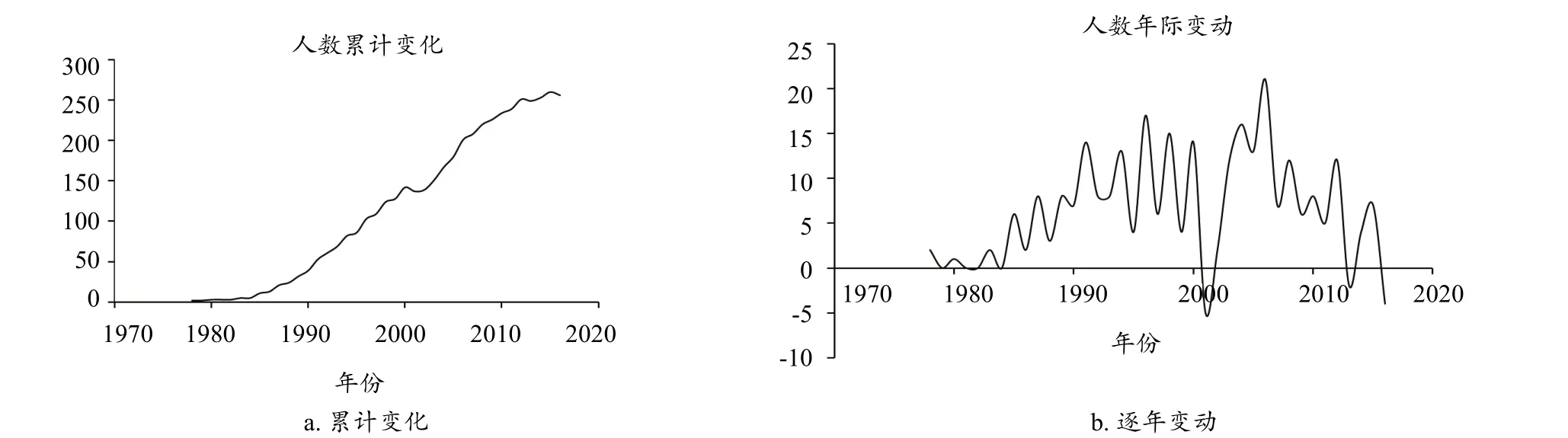

从累计海漂人数的整体变化趋势、局部变化幅度揭示乒乓球海漂群体时间演变过程。据图1a可知,1986-2016年,海漂人数呈整体增长、局部波动态势,且增长率基本保持稳定:1986-1995年海漂人数增长率稳步上升,但上升幅度不明显;1995-2000年海漂人数呈阶梯状逐年上升,据此推测海漂群体的外派可能存在 1~2年的时间间隔;2000-2003年海漂人数增长减缓,甚至出现总人数缩减,这很可能与 2003年前后多个国家暴发 SARS疫情有关,同时2000年前后也是20世纪80-90年代出国的“60后”海漂乒乓球员退役的集中时期;2003-2006年为快速增长时期,老一代乒乓球员的退役或转行,以及国外人才交流政策的逐步放开,促使更多的“70后”“80后”年轻人才流入海外;2006-2012年的增长相对于上一时期有所减缓,但仍旧保持稳定增长态势;2012-2013年海漂人数小幅度减少,归因为伦敦奥运会后,新加坡、美国等国家乒乓球海漂球员的集中退役;2013-2016年海漂人数有极小幅度增长,且基本保持稳定状态,可以推知中国乒乓球海漂群体格局已基本形成,未来的规模不会有太大的变化。

图1 乒乓球“海漂群体”人数变化图Figure 1. Quantitative Change in the Number of Table Tennis Drifters

由逐年海漂人数变动(图 1b)可知,基本上都是正向变动,只在2001年、2013年左右出现负向变动,海漂人数总体上呈上升趋势,某些特殊时间点上,受当时世界局势、人才断层的影响出现下降趋势。1986-1990年海漂人数保持 5人左右的正向变动,且随着年份推移呈现波动式的增长;1990-2000年十年间海漂人数保持5~17人左右的正向变动,且基本稳定在10人左右;2001年附近出现海漂人数5人左右的负向变动,这与2001年左右“60后”运动员集中退役或转行、世界 SARS疫情开始暴发有关;2001-2006年海漂人数存在 5~20人左右正向变动,且该变动呈逐渐增长态势;2006-2016年海漂人数除2013年外仍然基本保持正向变动,且变动呈逐渐减少趋势,在 0附近上下波动,这说明海漂群体经过几十年的发展,人数规模已经基本稳定。年际变动基本上是隔年增长,这可能受乒乓球国际性赛事举办时间周期以及海漂群体参赛规定所决定。

综上可知,整体增长、局部波动、个别点下降是乒乓球海漂群体时间演变过程的主要特征。经最近 30年的发展,乒乓球海漂群体的规模已大致趋于稳定。

3.2 “海漂群体”个体时间特征

海漂群体出生年份人数统计(图 2a)呈现“三高峰、一低谷”的特征,“三高峰”即 1963、1968、1983年左右的三个出生高峰,“一低谷”即指 1971年左右的出生低谷,且大致每隔 4~5年出现一次出生高峰。1940-1961年出生的海漂人才非常少,很可能是由于年份较早的数据难以收集,或早期我国的乒乓球人才还未达到饱和;1962-1969年是海漂群体出生的高峰时期,虽然局部波动较大,但整体上大致以 1963和 1968年为高峰,这与我国在20世纪 80-90年代大批外派乒乓球人才有关;1970-1978年是海漂群体出生的低谷期,其中个别年份几乎到了最低点,乒乓球海漂人才的职业生涯一般在 20年左右,“60后”海漂群体使得当时国际乒乓球人才需求基本饱和,导致了20年后的低谷。同时经过信息搜集发现,较多的“80后”海漂群体为“60后”海漂群体的子女,因此1970-1978年间的低谷也可能是因为父母和子女的年龄差;1978-1990年是乒乓球海漂群体出生的另一个高峰期,“60后”乒乓球海漂人才的集中退役或转行,大批“80后”乒乓球人才进入海漂群体行列;1990-2002年出生的乒乓球海漂人才呈现逐渐减少的趋势,可能是乒乓球海漂父母和乒乓球海漂子女年龄差造成,也可能因为 2000年后出国途径逐渐增多,以海漂方式出国的人数减少。

图2 乒乓球“海漂群体”个体特征统计Figure 2. Statistics in Individual Characteristics of Table Tennis Drifters

海漂年龄统计(图 2b)呈现“两大高峰、三小高峰”的特征。22和28岁左右为“两大高峰”,12、33、44岁左右为“三小高峰”。6~22岁之间出国的海漂人数大致是随年龄逐渐增长的,几乎占海漂总人数一半,在12岁左右出现小高峰,一般是年龄很小入选省队、国家二队,但个人技术发展空间不大,国内竞争大,参赛机会少,于是海漂寻求机遇;22~30岁之间出国的海漂人数,大致以 25岁为界先减少后增加,在28岁左右为海漂年龄大高峰,这一年龄段的海漂人才一般是参加过国际赛事并取得优秀成绩或作为国家队陪练,到达退役年龄出国继续打球、公派外援其他国家;30~40岁年龄段出现 33岁左右的小高峰,海漂的主要是大龄的乒乓球员或者年轻教练,去国外打球或任教,可能是通过国家公派或者外聘等方式成为海漂群体;40岁以上出现了 44岁左右的小高峰,国内有经验的优秀教练去别国外援任教,多以公派短期任教为主,也有教练获得别国国籍,在各国乒乓球俱乐部间交替任教。

海漂年份统计(图 2c)表明在 1991、1998、2005年出现“三高峰”。海漂年份除了与海外乒乓球人才需求有关,还与国家政策、世界时局有关。1980-1991年海漂人数整体上逐步增长,达到第一个小高峰,这一时期是我国乒乓球蓬勃发展的时期,也是我国乒乓球人才集中海漂的时期;1991-1995年,由于上一时期乒乓球人才的大量流出,以及国内出现的一系列关于海漂群体的舆论,乒乓球海漂群体出国人数出现下降;1995-2001年,乒乓球人才出国海漂人数逐渐回升,达到第二个小高峰,2002-2003年,由于 SARS在多个国家暴发,导致海漂群体出国人数锐减;2003年7月后,随着SARS疫情的消退,以及大批“60后”海漂群体退役,乒乓球海漂群体出国人数出现大幅增长,并达到第三个高峰;2005-2016年海漂群体的出国人数整体上呈逐渐减少趋势。按照大致每 7年出现一个高峰的规律,2012年适逢伦敦奥运年,当年海漂即参赛的可能性小,出现的高峰也并不明显。

退役或转行年份统计(图 2c)呈现“一个大高峰、多个小高峰”的特点。2001年左右出现大高峰,1990、1996、2007、2012、2016年左右分别出现小高峰,大致每间隔 4~6年出现一次高峰,与海漂年份每间隔 4~5年出现一次高峰间隔合拍。1990、1996、2007、2012年左右的小高峰属于正常的海漂人才更替,2001年左右的大高峰是“60后”海漂群体大量退役导致,2016年小高峰则与新加坡乒协针对中国籍球员或教练进行大幅度调整改组有关。

4 乒乓球“海漂群体”的空间格局演变

4.1 空间分布

借助ArcGIS绘制乒乓球海漂群体空间分布图、乒乓球“海漂群体”籍贯分布图。鉴于海漂现象本质上是一种跨国的人才迁移,由此根据“推力—拉力”理论,从迁入地、迁出地两方面分析整体空间分布格局。

4.1.1 海漂群体迁入地空间分布

由1986-2016年乒乓球海漂群体效力国家或地区的人数空间分布图(图3)可知,海漂群体在亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲各大洲均有分布。在分布格局上,欧洲、北美洲整体呈片状分布,亚洲、非洲、南美洲、大洋洲以国家(地区)为单位呈点状分布;在分布规模上,北美洲大部分、欧洲西部、亚洲东南部、大洋洲大部分的海漂人数分布规模较大,非洲、南美洲海漂人数分布规模较小。

图3 乒乓球“海漂群体”空间分布图(迁入地)Figure 3. Spatial Distribution Map of Table Tennis Drifters (destinations)

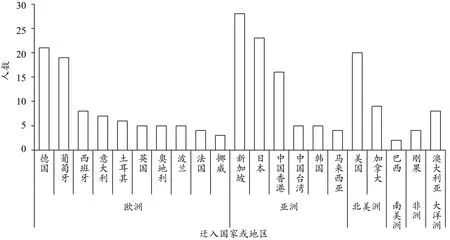

海漂群体主要效力国家或地区人数统计(图 4)显示,在欧洲的集中迁入块状分布区包括德国、葡萄牙、西班牙、意大利、土耳其、英国、奥地利、波兰、法国、挪威等国家;在亚洲呈点状分布,主要迁入新加坡、日本、中国香港、中国台湾、韩国、马来西亚等国家或地区;在北美洲集中迁入美国、加拿大;在南美洲、非洲、大洋洲分别集中迁入巴西、刚果共和国、澳大利亚。从整体趋势上看,海漂群体倾向于迁入欧洲、北美洲、亚洲发达国家或地区以及周边邻国;在非洲、南美洲等较不发达国家或地区,海漂群体一般以国家公派为主,且呈点状分布,规模相对较小。

图4 各国家(地区)乒乓球“海漂群体”人数统计Figure 4. Statistics in the Number of Table Tennis Drifters in Different Countries or Regions

对于迁入国家(地区)的倾向性,主要受迁入国体育运动发展情况与国家环境的影响。例如常年位于奥运会奖牌榜前列的美国和德国,体育事业发展受到重视,同时作为经济实力强大的国家,可提供更具吸引力的条件收纳人才,其迁入人数也相对较多;除此之外,新加坡环境优美,适宜居住,且空间距离与文化生活接近中国,虽在世界赛事获奖一般,但却是迁入人数最多的国家,可见生活舒适度与差异度也是海漂群体迁移考虑的重要因素。

4.1.2 海漂群体迁出地空间分布

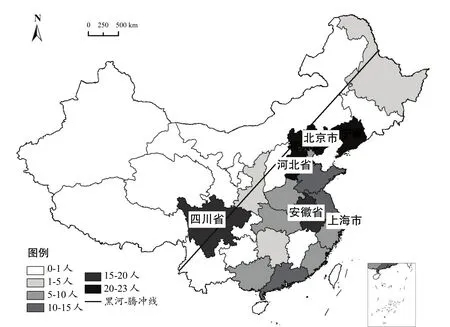

由海漂群体籍贯统计图(图 5)可知,迁出地主要是河北、辽宁、四川、安徽、北京、上海等乒乓球大省或体育较发达地区,这些地区在集中大量乒乓球优秀人才的同时,竞争压力也相对较大,一些自身技术不错但发展空间不大的球员为了获得参加国际性比赛的机会或更好的发展前景,选择成为海漂群体的一员,这是迁出地“推力”和迁入地“拉力”双重作用的结果。同时迁出地大多分布在我国人口地理分界线——胡焕庸线东南侧,也说明人口密度高、经济发展快、体育运动更加普及并受到重视的地区出现乒乓球优秀人才的概率更大。

图5 乒乓球“海漂群体”籍贯分布图(迁出地)Figure 5. Native Place Distribution Map of Table Tennis Drifters (origins)

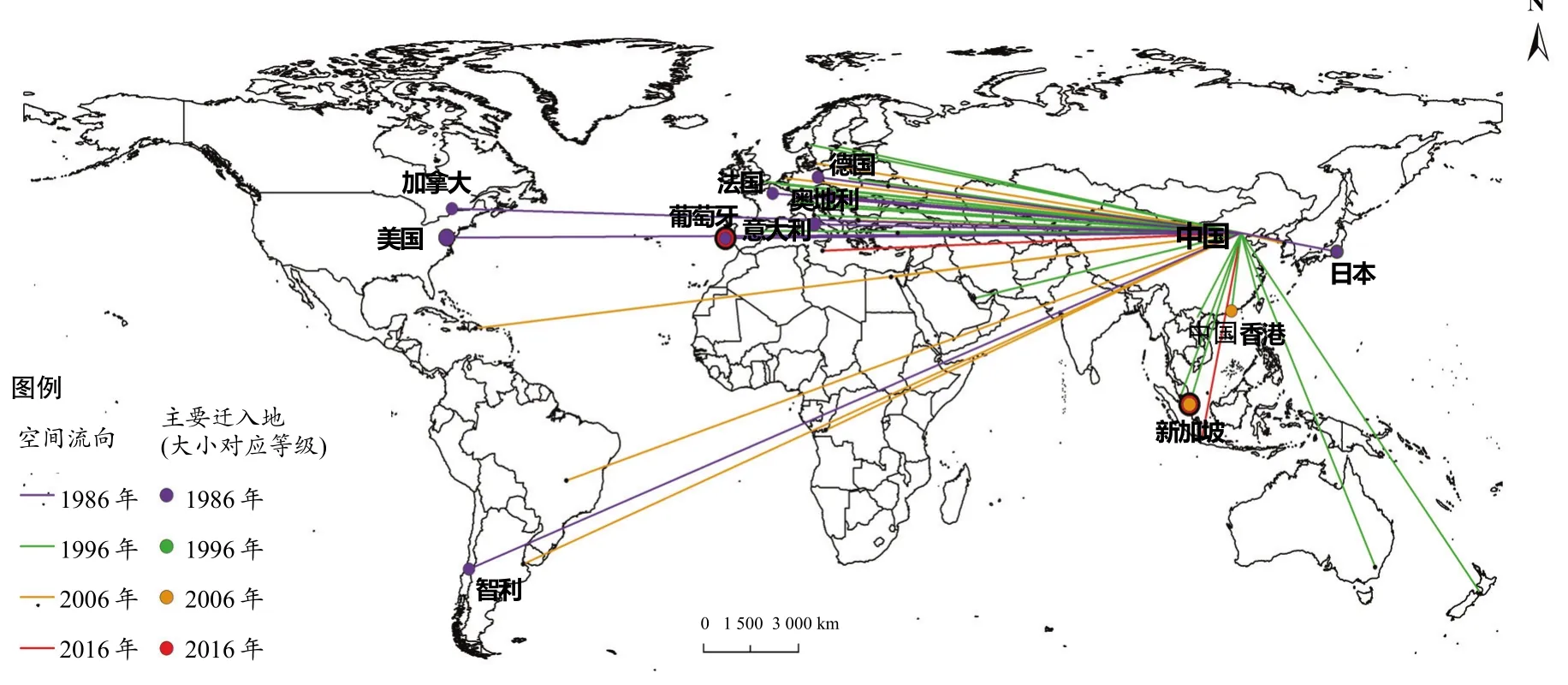

4.2 空间流变化

根据海漂年份、退役或转行年份、效力国家,统计各个国家或地区的历年海漂人数,由于1986-2016年时间跨度较大,故根据数据分布特点选取 1986、1996、2006、2016年 4年运用 ArcGIS软件绘制全球海漂人才空间流向图(图4),进而分析空间流向变化特征。

图6 乒乓球“海漂群体”空间流向图Figure 6. Spatial Flow Map of Table Tennis Drifters

1986年,海漂人才主要流向意大利、德国、奥地利、葡萄牙、法国等欧洲国家,美国、加拿大、智利等美洲国家,以及亚洲国家日本,其中流向美国、意大利的相对更多。在 20世纪 70年代的“乒乓外交”后,随着中日、中美建交,乒乓球的政治色彩逐渐减弱,开始作为一项常规体育运动在世界范围内发展,乒乓球人才也逐渐流向美、日、意等发达国家。

1996年,海漂人才主要流向美国、英国、德国、日本、马来西亚、中国香港、中国台湾等国家和地区,与1986年相比,1996年的流向更加多样,除北美洲外,其他各大洲的流向均发生了显著变化。海漂人才在欧洲的流向从意、德、奥、法等国家逐渐扩展到其周边英国、匈牙利、土耳其、波兰等国家以及瑞典、挪威等北欧国家;海漂人才在亚洲除保持日本的流向外,增加了中国香港、中国台湾两条流向以及越南、马来西亚等东南亚国家和地区流向;同时海漂人才从这一时期开始流入澳大利亚、新西兰等大洋洲国家以及亚洲西南部国家卡塔尔。随着20世纪90年代中国乒乓球世界地位的逐渐确立,海漂人数不断增加,但除了大洋洲外,海漂人才的流向分布格局基本上沿袭 80年代流向分布。在海漂过程中,语言、文化、民族等可能成为阻碍其流向与拓展的因素,因此海漂人才前期流向分布呈点状、块状,主要表现为海漂人数增长,而不是空间扩张。

2006年,海漂人才流向初步呈现全球化趋势,总体上看,海漂人才在六大洲均有流向分布,但主要以美洲、欧洲西部、亚洲东南部以及大洋洲为主,非洲地区的流向分布仍较少,这可能与非洲地区经济发展相对落后、乒乓球发展基础薄弱、体育设施匮乏有关。与90年代相比,2000年后的海漂人才流向分布几乎覆盖全球,这一时期为海漂群体空间大幅扩张时期,在人数增长的同时,海漂人才在全球范围内流动,这与国际乒联对乒乓球赛制改革以及我国出台体育人才海漂政策密切相关。赛制改革虽在某种程度上影响了中国乒乓球的发展,但为世界乒乓球均衡发展提供了契机,加之我国出台一系列有关体育人才退役海漂的政策,加快了乒乓球海漂人才的全球扩张。

2016年,海漂人才流向分布格局与 2006年大体一致,海漂人才在世界各大洲均有分布,非洲地区乒乓球人才流入仍然较少,但已形成较稳定的全球流向分布格局。海漂群体总人数增加,海漂人才的流向在已形成的全球框架下,辐射周边国家和地区,乒乓球海漂群体的全球空间流向网络逐步完善。我国2009年的“养狼计划”提出,向其他国家派出大量乒乓球人才,在中国乒乓球与世界乒乓球之间建立有机联系,在竞争中激发乒乓球运动在全世界范围内的生命力,这一举措在很大程度上进一步促进了乒乓球海漂群体流向分布的全球化。

综上可知,乒乓球海漂群体世界流向分布的全球化格局,在2006年左右基本形成。单从流向来看,1986、1996、2006年的海漂人才流向分布叠加图与2016年海漂人才流向分布图基本一致,这表明 2006年左右,乒乓球海漂群体与世界各大洲发展乒乓球的重要节点国家已经建立或正在建立联系。从20世纪80年代开始,到2006年左右,经过初步发展期、快速扩张期以及稳定发展期,乒乓球海漂群体的世界空间流向格局已基本确定,预见未来的发展方向将主要关注优化海漂群体流动网络和提高流动效率等方面。

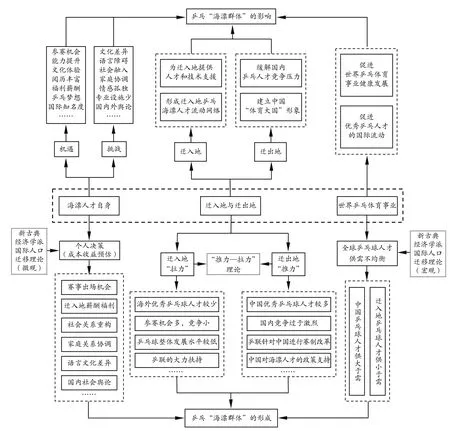

5 乒乓球“海漂群体”形成与变动影响机制

进入21世纪以来,在全球化大背景下,乒乓球海漂群体不断壮大,对经济、社会、文化等诸多方面的影响越来越显著。以新古典经济学国际人口迁移理论、“推力—拉力”理论为基础,从海漂人才自身、迁入地与迁出地、世界乒乓球体育事业三个层面分析海漂群体形成与变动的影响因素与机制(图7)。

图7 乒乓球“海漂群体”形成与变动影响机制图Figure 7. Formation, Evolution and Influence Mechanism Diagram of Table Tennis Drifters

5.1 海漂人才自身

新古典经济学派关于国际人口迁移的理论指出,国际人口迁移在微观层面上取决于当事人的决策。由此,海漂人才个人的成本收益预估对海漂与否具有决定性作用。决策意味着承担风险,赛事出场机会、迁入地的薪酬福利、社会关系和家庭关系的重构、语言文化差异、国内社会舆论等,是海漂人才在决策时的重要考虑因素。

海漂的机遇与挑战并存,对于海漂人才个人来说,加入海漂群体获得了国际乒乓球赛事的参赛机会,提高了自身对不同环境的适应能力,增强耐挫抗压能力,体验不同的文化,丰富人生经历,获得国外的福利薪酬待遇,实现乒乓球梦想,提高国际知名度。如新加坡籍运动员冯天薇在自传中说道:“‘去新加坡打球可以参加世界比赛,那是对我最大的诱惑’,我就说,‘想’。”但同时,也必须面对决策带来的一系列风险,例如迁入地与迁出地文化差异巨大,存在语言障碍,不能融入当地社会关系,情感孤独,家庭关系难以协调,迁入地乒乓球基础薄弱,对乒乓球重视程度不高等。

从中国乒乓球人才到海漂群体的身份转变,可能也会给海漂人才带来一些困扰,作为海漂群体的一员,必须面对国内的一些舆论,早前和当下大多数人对海漂群体现象一直存在错误解读,舆论影响不容忽视。如何智丽代表日本夺冠后某些媒体反应相当强烈,发表评述责难;韩国籍运动员唐娜冠以“小山智利第二”之称,鲜有人了解其真实想法:“参加北京奥运会是我的梦想,我当然希望能够代表自己的祖国参加比赛。但是既然不能那样(代表中国参赛),只能换一种方式来实现。”国内媒体片面的激烈言论,无论对于当事人,还是其他海漂群体成员来说,均造成一定的心理压力与困苦处境。

5.2 迁出地和迁入地

海漂群体为国家间的人口迁移活动,根据“推力—拉力”理论可知,国内推力和海外拉力的共同作用导致了海漂群体时空轨迹演变,因此从迁出地、迁入地两个角度分析海漂群体对不同国家的影响。

中国乒乓球人才较多、国内竞争激烈、乒联赛制改组抑制中国一家独大、国家对海漂群体的政策支持是迁出地的“推力”,海外优秀乒乓球人才少、参赛机会多竞争小、缺乏系统的技术指导、俱乐部薪资较高、国际乒联对乒乓球不发达国家和地区的扶持是迁入地的“拉力”,在推力、拉力的共同作用下,海漂发生。

中国作为乒乓球高发展水平国家,从体校到省队、国家队,中国具有非常完整的乒乓球人才选拔、培育制度。黄色人种身材相对较小,灵活性高,具有从事乒乓球运动的优势,且中国人口基数大,有利于选拔出更多优秀乒乓球人才。国内乒乓球人才过剩,在加快国内乒乓球事业发展的同时,导致乒乓球竞争过于激烈,这对乒乓球人才造成极大的心理压力,可能会在某种程度上减缓国内乒乓球的发展速度。而且2000年以后,国际乒联频频改革世界大赛乒乓球赛制,旨在抑制中国乒乓球一家独大的局面,在这一背景下,中国通过出台一系列规定,将部分优秀乒乓球人才输往海外,虽然流失部分优秀乒乓球人才,但减少了国内乒乓球人才的过度竞争,树立中国在国际乒乓球项目上的大国形象。

迁入地主要为北美、西欧及北欧、东南亚、大洋洲国家。各国迁入的海漂人才具有不同特征,美国等北美国家主要迁入大赛经历不多的年轻乒乓球运动员,如叶瑞玲、冯宜君等;德国、意大利、瑞典、挪威等欧洲国家主要迁入 20世纪 80、90年代在世界大赛上获得奖牌的运动员,这些运动员代表迁入地参赛几年后一般作为乒乓球教练培育迁入地本土乒乓球人才,如刁文元、丁毅等;新加坡、日本、韩国等亚洲国家主要迁入省队、国家二队的乒乓球运动员,短期迁入国家队执教多年的教练,如李佳薇、刘国栋、周树森等;大洋洲主要迁入短期任教的教练或无世界大赛参赛经历的年轻乒乓球运动员,如李春丽、周雪妮等。对于迁入地来说,海漂群体带来人才、技术支援,对各国乒乓球发展起促进作用,而且 20世纪 80、90年代的海漂人才,在迁入地安家落户的同时,带动了同籍乒乓球人才的海外迁移,有助于形成完善的乒乓球海漂人才的流动网络。

海漂群体除了促进迁出地、迁入地乒乓球事业发展外,也是对外传播中国文化、迁入地对中国宣传其特色文化的窗口,因此也可以用“海漂使团”来比喻这类群体。例如,著名奥地利籍运动员陈卫星就曾表示,时常会与奥地利国防部长等高级领导交流乒乓球,对于退役后的打算——“会去做教练或者给中欧之间的交流发挥一下桥梁作用吧”。

5.3 世界乒乓球体育事业

新古典经济学派的国际人口迁移理论认为,国际性的人口迁移实际上是全球尺度上对供需不均衡的劳动力资源的调整过程。从迁入地和迁出地的视角来看,乒乓球“海漂群体”是“推力”与“拉力”共同作用的结果,但归根结底是对全球分布不均衡的乒乓球人才资源的调整,部分优秀的乒乓球人才从乒乓球水平较高的中国流向乒乓球水平相对较低的其他国家,提高其他国家的乒乓球发展水平,从而推动世界乒乓球的发展。如刁文元在 1978-1981年任意大利国家队总教练期间,带领意队首次进入世界前16名;刘国栋在 2006-2009年任新加坡乒乓球队主教练期间,携新加坡乒乓球女团闯入北京奥运会决赛,代表新方获得了其48年来的首枚奖牌,并培养出李佳薇、冯天薇、王越古等实力运动员,提高了新加坡乒乓球水平。

对于一项世界性的体育运动来说,一个或几个国家发展水平远高于世界其他国家是不利于长远发展的,乒乓球“海漂群体”的流入,为世界各国的乒乓球带来了人才和技术,调整了迁出地、迁入地乒乓球人才供需不均的状况,促进世界各国在乒乓球赛事上的竞争,为世界乒乓球未来可持续发展奠定基础。

6 总结与展望

6.1 总结

本文从体育地理学角度,运用数理统计分析与空间分析相结合的方法,考察 1986-2016年中国乒乓球“海漂群体”的时空演变规律,并以“推力—拉力”理论和新古典经济学派国际人口迁移理论为基础,从海漂人才个人、迁出地和迁入地、世界乒乓球体育事业三个层面,分析乒乓球“海漂群体”的形成与变动影响机制,主要结论如下:

1.整体增长、局部波动、个别点下降是乒乓球“海漂群体”时间演变的主要特征。海漂人才出生年份、海漂年龄、海漂年份、退役或转行年份具有明显的高峰和低谷,且出国高峰年份和退役或转行高峰年份相互穿插,分别具有 4~5年、4~6年的高峰间隔,高峰间隔基本吻合。

2.乒乓球海漂人才在各大洲均有分布:在分布格局上,欧洲、北美洲整体呈片状分布,亚洲、非洲、南美洲、大洋洲以国家为单位呈点状分布;在分布规模上,北美洲大部分、欧洲西部、亚洲东南部、大洋洲大部分的海漂人数较多,非洲、南美洲海漂群体人数较少。

3.乒乓球海漂人才倾向于迁入欧洲、北美洲、亚洲发达国家或地区以及周边邻国,非洲、南美洲等较不发达国家或地区,海漂一般以国家公派为主,且呈点状分布。

4.乒乓球海漂人才迁出地主要是河北、辽宁、四川、安徽、北京、上海等乒乓球大省或体育较发达的地区,主要分布在胡焕庸线东南半壁,人口密度高、经济发展快、体育运动普及并受重视的地区出现乒乓球优秀人才的概率更大。

5.从20世纪80年代到2006年左右,经过初步发展期、快速扩张期以及稳定发展期,乒乓球“海漂群体”的世界空间流向格局已基本形成并趋于稳定,未来优化网络与提高效率是主要方向。

6.从海漂人才自身、迁出地和迁入地、世界乒乓球体育事业三个层面探讨海漂的影响:给海漂人才自身带来机遇与挑战,为迁入地提供乒乓球人才和技术支持、形成迁入地乒乓球海漂人才流动网络,缓解国内乒乓球人才竞争压力、树立中国“体育大国”形象,促进优秀乒乓球人才的国际流动,促进世界乒乓球事业可持续发展。

6.2 研究展望

我国最早的乒乓球“海漂”现象可追溯至 20世纪 50年代末,由于年代久远,20世纪 80年代以前的数据难以完整获取,因此基于文献查阅、网络检索、历史推演 3种方法相结合而获得研究资料,进而选择1986-2016年的时间跨度进行研究,亦算是一次积极的尝试和管窥。未来可进一步建立“海漂群体”地理信息系统,深度刻画模拟乒乓球“海漂群体”的动态演变过程。

目前已有的研究从体育地理学角度切入的相对较少,未来可以将体育地理学与文化地理学、时间地理学、情感地理学、社会网络分析相结合,开展典型个案职业生涯迁移轨迹、乒乓球与羽毛球等其他项目“海漂群体”对比、“海漂群体”家国地方依恋、“海漂群体”与国内体育人才的社会关系等相关议题的研究,这些将是重要的工作方向。