元代鉴书博士考论

2019-04-02赵利光西安工业大学中国书法学院陕西西安710032

赵利光(西安工业大学 中国书法学院,陕西 西安710032)

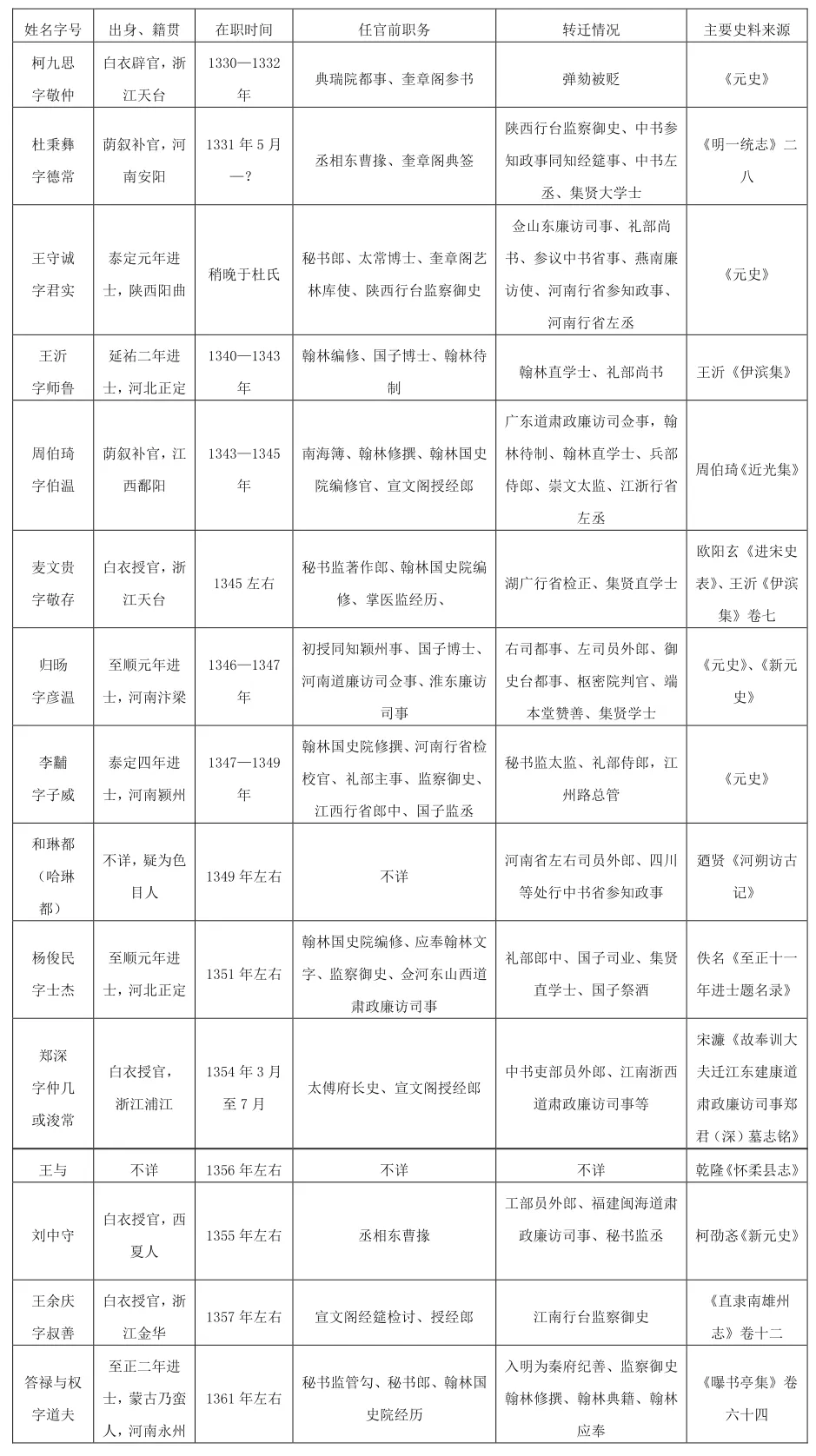

关于元代鉴书博士,台湾学者姜一涵先生《元代奎章阁及奎章人物》列奎章阁鉴书博士柯九思、王守诚二人,宣文阁鉴书博士王沂、周伯琦、麦文贵、归旸、郑深、李黼和“刘某”七人。王力春在此基础上补正了杜秉彝、杨俊民和刘中守三人,徐凯凯对刘中守亦进行了较详细考述。由于诸家着眼于个案,尚缺乏制度层面对鉴书博士的整体认知。本文通过全面考辨正史、诗文集、金石方志、书画著录及存世书迹等史料,在补足和琳都、郑深、王与、王余庆和答禄与权五人基础之上,对鉴书博士的设置与延续、选任及职责诸问题作综合考察与评价,对研究元代书画鉴藏史或有所补益。

一、鉴书博士沿革再探讨

对于鉴书博士的研究,首要工作是厘清其设置与延续诸问题。关于鉴书博士的设置时间,有《元史》卷八十八“天历二年(1329)”[1]2223、卷三十四“至顺元年(1330)二月”[1]752、杨瑀《山居新语》“天历初”[2]214三说,然而,三者互相抵牾,究竟以何为据?姜一涵先生首提出质疑,认为《元史》记载皆误,而奎章阁首任鉴书博士柯九思任职的时间就应该是鉴书博士设置的时间[3],其依据是现存虞集跋《曹娥诔辞》卷墨迹:

金源纥石烈希元、武夷詹天麟、长沙欧阳玄、燕山王遇,天历三年(1330)正月廿五日丁丑同观。是日,贺柯敬仲有鉴书博士之命。[4]

既然柯九思于天历三年正月五日(按,天历三年改元为至顺元年)便正式任命为鉴书博士,显然,《元史》卷三十四所载鉴书博士设置于此年二月之说就晚了一个月,讹误无疑。那么,这是否说明“天历二年”“天历初”二说同样有误?未必,原因有二。

其一,杨瑀“天历初”之说无误。此说与《元史》卷八十八“天历二年”当为同一年,是年二月正式设立奎章阁学士院,秩正三品。八月,升学士院为正二品,下设机构进一步扩大与完善,鉴书博士即设于此时。且此时杨瑀见文宗于奎章阁论治道与艺文事。未几,因篆“洪禧”“明仁”二玺备受顺帝赏识而备宿卫,擢为奎章阁广成局副使。杨瑀作为奎章阁直属官员,其所记当为第一手材料,值得信从。再者,按照天历年号时限(1328年9月——1330年5月)推算,把“天历二年”笼统说成“天历初”亦合情理。

其二,鉴书博士司初设时有可能缺员,即天历二年至三年正月这段时间内鉴书博士司仅设官署而未选员充职。这种情况可能与文宗与柯九思之关系相关。众所周知,天历二年初建奎章阁学士院时,柯九思以布衣身份刚被文宗擢为典瑞院都事(从七品),但此时文宗已有意任命柯氏为鉴书博士,但鉴书博士秩正五品,根据元朝官员迁叙规定,即便进士及第者初授官职也不能超过七品,何况布衣出身的柯九思。为了遵循元代初授职官规定,文宗不得不从长计议,即先授柯氏典瑞院都事、再擢为奎章阁参书(从五品),进而简拔为鉴书博士,这样就最大限度地避免了朝臣非议。这种情况通过与柯九思任鉴书博士时间有重叠的另一位鉴书博士杜秉彝印证。《元史》和《山居新语》皆有记载,鉴书博士司阶正五品,置博士兼经筵参赞官二员,但朝廷诏命柯九思任鉴书博士时却只此一人,另一员阙额,直到次年(1331)五月杜秉彝才补阙。据苏天爵记载:“寻擢秉彝奎章阁典签,与修《大典》,书成,迁鉴书博士。”[5]377《大典》即《经世大典》,据《元史》载,《经世大典》纂成的时间是至顺二年(1331)五月一日。显然,杜秉彝迁鉴书博士的时间是比柯九思晚了一年之多,这也从侧面印证了朝廷在鉴书博士的设置与管理上并未严格遵从时间和名额规定执行。

关于鉴书博士的下限问题。继柯九思之后顺帝统治的1333—1340年里,杜秉彝和王守诚居此官不久便转迁,史料再未发现他人居职,这与顺帝与奎章阁的关系相关。至正元年(1341)九月,奎章阁改宣文阁,不再设置学士,“唯授经郎及鉴书博士以宣文阁系衔”[1]2329表明鉴书博士又重新设于此。先后有王沂、周伯琦、麦文贵、归旸、李黼、和琳都(哈琳都、哈剌图)、杨俊民、郑深、王与、刘中守、王余庆和答禄与权十二人担任此职。

王力春于《〈至正时一年进士题名记〉所录鉴书博士考》一文按时间顺序自1340年至1354年梳理出王沂、周伯琦、麦文贵、归旸、李黼、杨俊民、刘中守和郑深八位鉴书博士,又补录无确切任职时间的王与和和琳都(又译哈琳都或哈拉图)二人,并言:“考之史书,至正十四年(1354)之后,宣文阁鉴书博士已无迹可寻。”[6]实际上,据笔者研究,发现至正十四年(1354)后宣文阁鉴书博士还有王余庆、王与和答禄与权三人,并非“无迹可寻”,且最后一位鉴书博士蒙古人答禄与权任职时间在1361年左右[7],而此后至元亡的八年时间里,史料再也不见何人居职,这与朝廷局势动荡导致顺帝无暇顾及宣文阁有关。从鉴书博士沿革过程可以看出,鉴书博士起初乃文宗为柯九思而特设,后形成固定制度,其额员盈缺受奎章阁和宣文阁的兴衰左右,显示出虎头蛇尾的历史过程。

二、鉴书博士的出身、入仕与才能

古代专制政权讲究等级与名分,出身是官员加官晋爵的凭依,对其为官心态和仕宦命运起着举足轻重的作用。在十五位鉴书博士中,除哈琳都、王与二人出身无考外,其余十三人史料还是比较丰富的。就出身而言可分为进士、布衣、荫叙三类,其中进士出身者6人,以荫补官者2人,布衣出身者5人。

1.进士出身

王守诚(1300—1349),字君实,山西阳曲人。早年从邓文原、虞集游,文词日进。虞集任国子监师儒时,王守诚为其学生,泰定元年中左榜状元。天历二年以奎章阁艺林库使佐修《经世大典》,书成,拜陕西行台监察御史,后转为鉴书博士,终官河南行省左丞,谥文昭。王守诚“博雅多识,好蓄古文奇字。”[5]505欧阳玄《重刻羊公(祜)碑阴跋》也说:“王君君实家多先代碑帖,暇日相过,语及《羊公碑》,君实适有是本。”[8]227王氏不但家藏历代碑帖甚富,闲居往往以摹写鼎彝古器为乐,如王沂《渭北春天送王君实御史西台》诗曰:“羽阳宫瓦堪为砚,闲写先秦古器

图。”[9]13956王氏善楷书,史料著录其楷书碑有:新河县重修庙学记》《元故怀远大将军谥昭懿董公神道碑》《奉元路重修庙学记》《董守义神道碑》《元加封启圣王碑》《元加封 孔 子 制 诰 碑 》等。

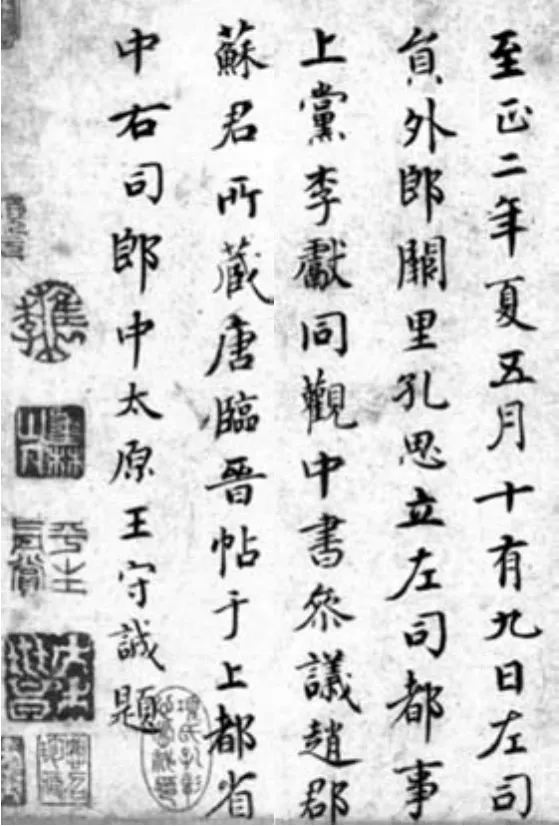

图1王守诚题褚遂良临王献之飞鸟帖,台北故宫博物院藏,采于台湾何传馨等编《故宫法书新编》

其存世书迹见《褚遂良临王献之飞鸟帖》(图1)跋,取法虞世南的痕迹十分明显,如清毕沅在见到其正书《奉元路重修庙学记》时评价说:“字法近近虞世南,合与虞(虞集)文、苏(苏天爵)额可称三绝。”[10]另外,王守诚曾先后四次为吴炳跋其所藏《定武兰亭》。

王沂(1287—1363),字师鲁,延祐二年进士。曾任国子监博士,为宣文阁首任鉴书博士,有《伊滨集》二十四卷存世。陆友《研北杂志》云:“国子博士王师鲁为余言,昔于秦陇间,得尽观郭忠恕所书碑,始悟笔意在隶前,作篆乃可传。”[11]郭忠恕为五代末宋初书家,以精通古文字、善篆、隶名世。王氏观郭书而悟篆隶笔法,显示了其对篆隶古体的兴趣。《伊滨集》收录书画题跋甚多,存世书迹有跋《化度寺碑》(图2)鉴藏印记有“石田文房”“王氏师鲁”等。

归旸(1305—1367),字彦温,汴梁(今河南开封)人。《元史》有传。至顺元年进士,授为同知颍州事。归旸与艺文监典簿吴炳同里,但据传二人气节有别。至元五年(1339),杞县范孟谋叛,欲用归旸,坚执不从,而吴炳竟不敢辞,因此民间流传“归旸出角,吴炳无光”的说法,自此归旸名声赫然,仕途顺畅,先后任国子博士、监察御史,至正六年以佥淮东廉访司事改宣文阁鉴书博士兼经筵译文官。

图2王沂跋《化度寺碑》墨迹,采于《元十三家跋化度寺碑》

图3 欧阳玄撰文、李黼书《真定路学乐户记》

李黼(1298—1352),字子威,颍州(今安徽阜阳)人,工部尚书李守中子,初为国子监生,泰定四年(1327)明经科左榜第一,授翰林修撰,至正六年为国子监丞,迁宣文阁鉴书博士兼经筵官。《元史》称其数与劝讲,每以圣贤心法为帝言之。后升秘书太监。至正十二年,李黼与其子李秉昭在武昌被红巾军战乱中被俘后遭杀。2000年,河北正定曾发现欧阳玄撰文、李黼书《真定路学乐户记》[12]256(图3),从此碑来看,其书法水平与王守诚相比还是有不少差距的。存世书迹有《赠颍监诗卷》(图4),顾复《平生壮观》评其之曰:“无书名,字亦平平。而题跋诸公异世同词,极推重之,以人重也。”[13]923显然,李黼在当时诗名远甚于书名。

图4 李黼行书《赠颍监诗卷》 台北故宫博物院藏 采于《故宫历代书法全集》卷15册

杨俊民,字世杰,徙居真定(河北正定)。早年从苏天爵同出于理学家安熙之门,至顺元年中进士第,授翰林国史院编修官,至正十一年,升承德郎、宣文阁鉴书博士,后转礼部郎中、国子司业,以文学、政事闻于当时,著《滹川文集》,今散佚。杨氏能楷书、篆书。其楷书碑有《陕西行省平掌董士选墓碑》《中奉大夫董守慤墓碑》《井陉县增修庙学记》;而立于至正六年之《住持真定龙兴寺临坛大德讲经律论沙门佛光弘教大师之碑》和《真定府龙兴寺钞主赐紫沙门通照大师之碑》即由杨俊民篆额[12]286。

答禄与权(约1331-1382),字道夫,蒙古乃蛮氏,曾著文集十卷,于至正二年登进士第,授秘书郎。答禄氏家族在元代世习儒业,汉化颇深,其父辈答禄守恭、守礼即曾中天历三年、泰定四年进士第,黄溍评其家族曰:“接踵儒科,易武以文”[14]。答禄与权任鉴书博士见元末来复辑《澹游集》中录答禄与权作五绝《题见心禅师天香室》一首,并附其小传:“答禄与权,字道夫,乃蛮人,至正壬午登进士第,迁鉴书博士、太子文学。”[15]此人于至正二十一年(1361)由翰林院经历擢为宣文阁鉴书博士,后官端本堂太子文学和河南江北道廉访司佥事。答禄与权为元末知名文士,在任秘书郎时危素即以《云林图》求其诗[16]。在任职翰林经历时曾与南人贡师泰(字泰甫)、汉人李国凤(字景仪)、海清溪、色目廉惠山海牙(字公亮)5人于福州玄沙寺雅集[17]。入明后颇受明太祖赏识,以荐先后供职于御史台、翰林院。

2.以荫补官

荫叙补官,即古代官员子孙凭借父祖有勋劳或官职而循例封赠得官。根据元代荫袭制度,承荫者入官虽不必像科举一样须要考试诸多科目,但入官时也须要试一经一史,能通大义者可免儤使,不通者则发还学习。鉴书博士中以此途入官者二人。

杜秉彝,字德常,河南安阳人。元代名臣杜瑛曾孙,以荫补官,曾以奎章阁典签佐修《经世大典》,书成后授鉴书博士,累官崇文少监、中书左丞、集贤大学士。周伯琦《近光集》卷三《观杜德常尚书所藏王晋卿画春山雪景》诗云:“尚书知画犹知人,三铨品第才必真。”[18]可见杜氏也是善鉴书画的。清金石录著录其杜秉彝《跋草堂杜公南游纪行诗》一则[19]。

周伯琦(1298—1369),字伯温,号玉雪坡等,江西鄱阳人。有诗文集《近光集》、小学类字书《说文字源》一卷和《六书正伪》五卷存世,周氏博学工文,尤以篆、隶、真、草擅名。其父周应极在至大年间应仁宗召见入大都,因献《皇元颂》而任翰林待制,后转集贤待制。周伯琦早年即从其父宦游京师,入国子监为上舍生,因积分及高以荫授南海县主簿,周伯琦初授职官是完全符合元代正五品子叙正九品的制度规定。后经三转为翰林修撰。至正改元,周伯琦任宣文阁授经郎,再迁鉴书博士。周氏得以任职宣文阁,与康里巎巎举荐有莫大关系。明代陆深《俨山集》记之甚详:

惟巎巎学士子山之于周伯琦,可谓有大臣之度者,昔至正间,将改奎章阁为宣文阁,先时子山每令伯琦日篆宣文阁榜数十,伯琦殊不省识,一日,有旨命子山书宣文阁榜,子山上言:“臣能真书非古,古莫如篆,朝廷宣文阁宜用篆书。周伯琦篆书,今世无过之者。”顺帝如其言,召伯琦书,下笔称旨,由是伯琦益见柄用。[20]

周伯琦以能篆书得康里巎巎引荐并受知于元顺帝而书名大噪,并篆“宣文阁宝”用于顺帝于宣文阁中所鉴藏书画,也因此博得了“天上词臣小篆书 ”的美誉[21],先后任宣文阁授经郎和鉴书博士。

3.白衣释褐

以白衣释褐者除我们熟知的柯九思外,尚有麦文贵、郑深、刘中守和王余庆四人。这些由布衣入仕的鉴书博士,乃由朝廷征召或大臣举荐入官,他们在初授职官时往往不需笔试,只要得到帝王或中书宰执赏识即可直接为官。

麦文贵,字敬存,广东南雄人。以辟举荐起为湖广行省检校[22]206,元统元年十二月,以翰林国史院编修官转秘书监著作郎,至正三年左右任宣文阁鉴书博士。史籍称其笃志力行,博极群书,金石、书画著录等史料未见其书碑、题跋,亦无书迹存世。

郑深(1309—1356),字浚常,浙江浦江人,家族号“九世同爨”。其父郑锐作小楷而殊有思致,虽然郑深父子二人史料未见收藏古代书画痕迹,但郑深之叔伯郑鉴(1281—1350)即以“平生无所嗜好,唯聚书数千卷,蓄古今法书、名画、历代金石刻甚富”而闻名江浙[23]531。郑氏家藏法书、名画一直传至明初郑济(1353—1403),郑济收藏历代法书、名画有王羲之《游目帖》、褚遂良摹《兰亭序》(北京故宫博物院藏)传孙过庭《草书千字文第五本》卷(辽宁博物馆藏)、蔡襄《陶生帖》(台北故宫博物院藏)、王安石《致通判比部尺牍》(台北故宫博物院藏)、沈辽《屯田帖》《动止帖》(台北故宫博物院藏)、章惇《会稽帖》(台北故宫博物院藏)、薛绍彭《乍履危涂帖》(台北故宫博物院藏)、米友仁《文字帖》(台北故宫博物院藏)等,这些藏品上或钤“浦江旌表孝义郑氏”“浦阳三郑”“鬻质假赠兹为不孝”等印[24],应该说郑锐这些藏品皆为元朝先辈世藏,郑氏家族之所以历元明两朝而能共世同爨,与其极其严格的宗族管理制度有关。“鬻质假赠兹为不孝”也可能是元朝先辈立下的规范,即后代不得随意售卖、抵押、假借和赠送世传书画,只不过到明代郑济时把这一家规刻印并钤于家藏书画,以警示子孙。可见郑深能够白衣任官宣文阁授经郎、鉴书博士和族弟郑涛(1315-1386)以布衣任经筵检讨,与其深厚的家族文化是难以割舍的。

刘中守,西夏人,天历年间以布衣入奎章阁个缮写《经世大典》,书成后授地方儒学教授,迁东曹掾,后转鉴书博士。刘氏在元末与贡师泰、李士瞻交善。刘氏能书法,擅画山水,精于鉴赏,经其鉴藏的书画有唐摹王羲之《黄庭经》,钤印“刘中守氏”;米友仁《潇湘奇观图》,后有刘氏题跋并钤“刘氏中守”“宣文阁鉴书画博士”“审定无疑”和“昆仑山牧”四印;故宫博物院藏隋人《出师颂》墨迹上亦钤“枕肱轩”“昆仑山牧”和“宣文阁鉴书画博士”印,另外其“宣文阁鉴书画博士印”还见于宋蔡襄《谢御赐诗表》、元郭畀画、虞集跋《雪竹图》和吴仲圭《古木竹石轴》等[25]。这里需要指出,刘氏这些鉴藏活动并非宣文阁官方活动,属于个人行为,如柯九思一样,被逐出奎章阁后,其时常仍用“奎章阁鉴书博士”印钤于书画,这里无论“奎章阁鉴书博士”印还是“宣文阁鉴书画博士印”,皆属于私印,我们不能以此作为内府收藏的依据,也不能因这些印记并非钤于任职博士时间里而认为这些印记为后人伪仿之作。

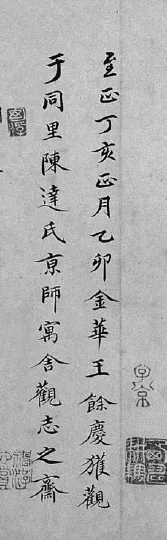

图5 李白《上阳台》帖卷后王余庆题跋

王余庆为笔者新发现的鉴书博士[7]。王氏字叔善,号惺惺道人,浙江金华人。元统年间(1333—1335)以布衣游京师, 在后至元年间(1336—1340),王余庆结识了奎章阁大学士康里巎巎,并馆其家,从其学书。至正元年(1341),以大臣荐,与临川危素同任宣文阁经筵检讨,后改宣文阁授经郎,再迁鉴书博士。王氏通儒学,与揭傒斯、欧阳玄同出元代大儒许谦之门,其文章华泽谨绳尺,诗词流丽富情致。在宣文阁十二位鉴书博士中,王余庆是唯一一位从经筵检讨、授经郎升任此职的文官。王氏之所以能任鉴书博士,与其能书善鉴有莫大关系。宋濂《哀王御史诗并序》评之:“至正间赫赫有声”[26],当时郑元椿自闽南专门来京求王余庆为家藏《唐郑浑告身》题跋[27],可见其书名亦不小。王余庆篆书、楷书、行草诸体兼善,惜乎多已不存。目前史料著录其篆额碑两方,一为正十四年(1354年)以宣文阁授经郎兼经筵译文官身份为《师子林菩提正宗寺记》篆额[28];二为同年后以鉴书博士兼经筵译文官身份为《有元澶渊官人寨创建庙学记》篆额[29]。清代顾复《平生壮观》曾著录其与赵孟頫、中峰明本、杨维桢及倪瓒等十九家杂诗书迹[13]926。王氏目前传世墨迹惟见李白《上阳台帖》(图5)上两行小字行书跋,为“至正丁亥(1347)正月乙卯金华王余庆获观于同里陈达氏京师寓舍观志之斋。”前后分别有杜本、欧阳玄、危素和邹鲁等时人观款。其书法工稳而不失灵动,风格上与危素相似,盖二人同出康里氏之门,与其一同师法虞永兴有关。王氏尤以行草书为时人称道,如刘仁本见王余庆跋《康里子山平章公瑞果卷》时言:“经筵检讨金华王叔善甫跋之。……叔善之书大似晋人,丰度殊可爱也。”[23]327

王余庆书风的形成与康里巎巎有直接关系。陶宗仪《书史会要》评之曰:“草书学巎正斋(康里巎巎,号正斋)甚似。”[30]好友傅若金有《寄王叔善兼呈子山(巎巎,字子山)内相二首》:“学士高标今罕俦,主人与客俱风流。”[31]可见王余庆在馆于康里巎巎之门时无论书法还是精神气质上均与之甚似。宣文阁初期也是王余庆与康里巎巎书法往来最为密切的时期。至正初年,宫廷画师周朗为康里氏作《瑞果图》,巎巎即邀请王余庆为之题跋。另外,二人还一同跋传为阎立本所作《职贡图》。康里巎巎素来“雅爱儒士甚于饥渴,以故四方士大夫翕然宗之,萃于其门。”且善“真行草书,识者谓得晋人笔意,单牍片纸人争宝之,不翅金玉。”[1]3415其以众望、书名居高位,后辈如危素、王余庆、金哈剌、陈达、王桂、詹希元等皆以之为师。在诸弟子中,王余庆无疑是较为出色的。

三、鉴书博士的职责与活动

按照置官初衷,鉴书博士乃专一鉴辨内府书画所设,但其实际执掌并未形成严格的制度,鉴书博士往往因帝王或政府需要临时调用,其活动主要表现在以下方面。

1.鉴辨、题识书画

从职官名称来讲,鉴书博士肯定以辨验内府书画为第一要务。但是其作为一种官衔,是否有权鉴定、品题书画,要收到皇帝诏旨方能进入奎章阁或宣文阁从事鉴赏工作,如柯九思奉敕题欧阳询中楷《阴符经》时载:“天历三年十月二日辰时,中使宣陛下睿旨,诏直班臣等赐览御府书画于奎章阁中。”[32]周伯琦《近光集》卷二两诗标题亦可证,《二十九日承诏复兼经筵官是日进讲咸宁殿面赐巵酒作》,紧接第二首《同日承诏鉴品题识阁中书画》,说明此日周伯琦在咸宁殿经筵讲毕后,奉顺帝诏旨进入宣文阁鉴定书画。就目前所见史料而言,明确记载参与内府书画鉴定的却只有柯九思、王沂、周伯琦、郑深四人。文宗朝柯九思鉴定活动最盛,不用多言。首任宣文阁鉴书博士王沂曾自言:“余待诏宣文阁,审定御府所藏珍图名札,品第甲乙。”[9]14044说明王沂确实参与内府书画鉴定工作,其文集有大量书画题跋,除私人应酬外,也应该有部分属应制之作。赓续王沂,周伯琦为第二位宣文阁鉴书博士,也参与了阁藏书画鉴定,其《同日承诏鉴品题识阁中书画作》诗曰:“无色云中白玉堂,牙签犀轴绚天光,古今缋像丹青妙,贤圣传心翰墨香,游艺无为研阃奥,列名第品愧芜荒,宣文阁玺明星日,羲画箕畴并久长。”郑深同样也参与了鉴定工作,欧阳玄记曰:“再迁宫师(授经郎),授业内廷。密阁鉴书,讲筵译经。”[8]129而其他鉴书博士是否真正参与了御府书画鉴定,因史料阙略,不好遽断。但我们可以推论两种可能性,一是其它鉴书博士有可能参与了鉴定工作,但史料未记或遗失;另一种可能性是其余鉴书博士有可能根本没有参与内府书画鉴定工作,这我们可以从周伯琦《近光集》佐证,该书乃周氏以日记体例录其所作诗文,周氏自至正三年正月二十八日至至正五年七月八日任鉴书博士两年半余时间里,只参加了一次宣文阁书画鉴定工作[18],倘若周伯琦还在其他时间还参与了阁藏书画鉴定,按其兴趣和记录习惯,没有不记的理由。以周伯琦在当时书名之高、顺帝宠渥之隆尚且就参加过一次,对于其他书名亚于周氏者就更不用多说了。由此可见,鉴书博士大部分时间比较清闲,并非每日皆在阁中以书画为事。

2.经筵侍讲

奎章阁鉴书博士一般要兼经筵参赞官,于此史料已名言。宣文阁鉴书博士要兼经筵译文官,正史金石或方志史料每提及鉴书博士其人职官称谓时,多以“鉴书博士”和“兼经筵官”或“兼经筵译文官”连缀使用。无论是经筵参赞管还是译文官,均属经筵官之名目,具体工作并无实质差别。鉴书博士属于本职,经筵官属于兼官或加职,但二者也并非天然捆绑关系,能否兼任经筵官,往往要皇帝批准,以周伯琦充任二职即可证明,周氏任鉴书博士于至正三年正月二十八日,兼经筵官的时间则在同年二月十九日 。

至于经筵进讲的内容,主要是以经史书籍启渥帝王为主。如周伯琦诗:“缉熙共仰参亭毒,启渥长思固本根。道统有传民极建,魏巍文德照乾坤。”[18]李黼也是:“迁宣文阁鉴书博士兼经筵官,数与劝讲,每以圣贤心法为帝言之。”[1]4392宣文阁鉴书博士参加经筵活动最多者首推周伯琦,任职期间先后进讲8次。除了经史之书外,奎章、宣文还藏不少历代书画、钟鼎彝器等,鉴书博士则负责为帝王讲解书艺及其制作缘由。如周伯琦于至正四年闰二月八日奉顺帝之命入直宣文阁,讲说阁中所藏古代钟鼎彝器制作之由[18]。

3.书碑刻石

元代勋臣贵戚之碑多由当朝集贤、翰林国史、奎章阁等官居高位之馆阁名臣撰书,而一般官员和地方书院、庙堂等碑则由朝廷中下层善书文官撰写。鉴书博士大多能书,奉帝王或权臣之命撰文、书碑亦属常事,但限于品级(正五品),碑文志主多为中下级官吏。考诸金石、方志史料,著录如下:

《宋公世德褒嘉碑》,至正二年由宣文阁鉴书博士、朝散大夫兼经筵译文官王沂撰文,翰林学士承旨、荣禄大夫知制诰兼修国史知经筵事康里巎巎书,翰林学士承旨荣禄大夫知制诰兼修国史耿焕书[33]。

《元邬处士墓志铭》,宣文阁鉴书博士朝散大夫兼经筵译文官王沂撰,奎章阁鉴书博士柯九思书,宣文阁授经郎、儒林郎兼经筵译文官周伯琦篆[34]。

《有元澶渊官人寨创建庙学记》, 正议大夫、集贤直学士致仕礼部尚书魏郡潘迪撰。前国子掌仪、将仕郎、提举万亿绮源库知事邢台张昭书丹。宣文阁鉴书博士、奉训大夫兼经筵译文官金华王余庆篆额[29]109。

《张文献公(唐代名相张九龄)祠》,元至正丁酉(1357)达鲁花赤密里沙建,宣文阁鉴书博士金华王余庆记[22]155。

周伯琦以通晓古人法书、精于临摹最受顺帝赏识,内府法书摹拓和宫阁榜额也时有其书。苏天爵曾言:“博士周伯温精通六书,尝奉敕摹勒晋人法帖。”[5]505即指于宣文阁中摹拓《定武兰亭》和智永《真草千字文》一事。元朝废金中都而新建大都,皇城内宫殿、苑籞、门观和池馆等时有增损,朝廷不时选拔著名书家为之题榜,前期赵孟頫、释溥光即参与此事。有幸题写宫廷匾额,对书家来说极尽荣耀,也是显扬书名的最好机会。元人熊梦祥《析津志辑佚》中《中书左司小瀛洲记》:“扁曰‘小瀛洲’,宣文博士为之大书,以镂于梓。”[35]以周氏尝奉顺帝诏篆“宣文阁宝”和“宣文阁”榜的经历来推断,此扁也极有可能属其所为。

4.临时性活动

鉴辨书画、入侍经筵是鉴书博士的主要职责。但终归来说还算清闲,他们往往根据帝王或朝廷需要而临时从事其它活动。至正三年诏修三史而开局,鉴书博士麦文贵即临时充任史官,参与《宋史》的编纂[8]168。作为顺帝的御用文人,周伯琦升任鉴书博士两月后即侍从顺帝泛舟玉泉西寺护国寺行香[18]。李黼在担任鉴书博士期间奉中书之命巡视河渠[1]4392等。

四、“鉴书博士”制度评议

考察十五位鉴书博士的任职时限,发现他们任职时间皆较短,长者不过两三年,如柯九思、王沂、周伯琦和王余庆,短者甚至不到一年。如何评价元廷设置鉴书博士一事,就书画职能来说,该职官设计又有何缺陷?

1.鉴书博士的转迁与出路

在可考的十三位鉴书博士中,柯九思任此职时最为风光,但整个仕宦生涯也最短。从1328年10月任典瑞院都事到1332年5月革职,从官不足四年就遭到皇帝之“耳目”御史台臣(元朝御史台掌百官善恶、政治得失,多由蒙古、色目世臣充任)的弹劾,说其“性非纯良,行极矫谲,挟末技趋附权门,请罢黜。”[1]791事实上,这些理由只不过是“莫须有”的说辞,柯氏被弹劾的根本原因是其与文宗过于亲近而打破了宫廷政治生态的相对平衡。文宗入正大统后,柯九思凭借宠溺一路超擢,并且与之于奎阁中与文宗“日从容翰墨”,尚且不论其他蒙古、色目权臣有非议,即便同为南士的揭傒斯也感到不公,甚至撰《奎章政要》献于文宗与之争宠。柯氏从布衣升为正五品鉴书博士仅仅用了一年多时间,而揭氏从延祐元年(1314)经程钜夫等人举荐授翰林国史院编修官(正八品),直到任奎章阁授经郎(正七品)足足用了16年,难免张雨有“侍书偏爱博士画,日日退朝书满床。奎章阁上观政要,无人知有授经郎”如此嘲讽了。以往元代帝王虽然也有征召南方布衣之士入朝为官的案例,但作为蒙族身份的帝王,最为亲近的还是蒙古、色目家臣,文宗日与柯九思讨论书画为事,就相对疏远了这些蒙古、色目世臣,这就难免引起以宰相伯颜为首的蒙古势力的猜忌和排斥。在如此紧张的政治气氛下柯九思就注定不过是宫廷皇权与相权博弈中的牺牲品。最终文宗于至顺三年五月上都避暑期间屈服于御史台势力,不得不“敕中书补外,卿(柯九思)其稍避。”柯九思辞出避祸,但仍对文宗抱有幻想,渴望再次入宫为官,但此时“中书竟格诏不行。”随着此年八月文宗崩于上都,柯九思呜咽流涕,流寓吴中,柯氏政治生涯终于就此了结。

与柯氏相比,从附表所录鉴书博士转迁情况来看,其他鉴书博士皆有进入中央权力机构——中书省、御史台和枢密院任职的经历,甚至升至二品官阶,如杜秉彝、王守诚、周伯琦和哈琳都四人。这里最值得注意的是南方籍鉴书博士。鉴书博士群体中共有柯九思、周伯琦、麦文贵、郑深和王余庆五位南士,其中周伯琦终官江浙行省左丞(正二品),高居副宰,属宰执大臣;麦文贵曾官湖广行省检正;郑深任中书吏部员外郎、江南浙西道肃政廉访司事;王余庆任江南行台监察御史。这四位南方籍宣文鉴书博士以文职转入中枢系统,得意于朝廷政策的调整。按照元代四等人管理制度(蒙古、色目、汉人及南人),元代中前期,省、院、台是不许南人充任的。至元末,顺帝为了缓和矛盾而拉拢南人,于至正十二年(1352)三月下诏更改此局面。

顺帝下诏,曰:“南人有才学者,依世祖旧制,中书省、枢密院、御史台皆用之。”于是吏部郎中宣城贡师泰、翰林直学士饶州周伯琦、同擢监察御史,南士复居省台自此始。[36]

在此,王余庆最为典型,以他为例,可以窥探鉴书博士的政治生涯与抉择。王氏为最后一位南方籍宣文阁鉴书博士,秩满选为江南行台监察御史,元明鼎革,王余庆持节广州,卒于任上,其坟茔后为乱兵所发。明朝义士广州郡守徐焕、知印赵侃合谋改葬悟胜寺,请宋濂以篆字书其爵位姓字,刻之墓门。宋濂作哀诗云:“剪纸难招御史魂,峦烟瘴雨但空坟。纵然有诗题新篆,谁守杨雄死后文。”[26]王氏以白衣踏入仕途,凭借朝中显官的提携和援引待诏宣文阁,并屡屡升官,委任要职,最后在元末战争中甘愿为蒙元政权死节效命,顺帝和朝廷推行的一系列优渥南士的政策是其选择殉国的重要因素。

总之,从鉴书博士仕宦履历来看,多为循序升官,越级升迁者甚少。因陪侍帝王研讨艺文,比他官亲近皇权,亦更易得到帝王和朝廷赏识而充任要职。因此也大都有较好的政治前程。柯九思虽书画名声最大,但在鉴书博士职官群体中却属特例。

2.制度缺陷

元代鉴书博士的设置带有天生的制度缺陷,主要有二。

其一,品秩过高。唐宋书学博士不过九品或七品,等于官员入仕初授官阶,因而更容易通过征召、举荐等形式选拔一些善书的在野书家或底层吏员充职,这样在选任上就有很大的灵活性和便捷性。如北宋郭忠恕以宗正丞(从七品)兼国子书学博士,孙景璠以善篆千字文为五十余体直接授为书学博士,米芾以知无为军召为书画学博士。元朝则不同,鉴书博士秩正五品,在九品职官中居于中层,只能依例循资迁叙。加之历史文化积淀差异,作为南宋故域的江南一带金石、书画收藏最盛,能书善鉴之士也最多。但是元朝鉴书博士秩正五品,而制度规定,初授职官最高不超七品,因此这些能书善鉴的南士不可能由布衣直接释褐为鉴书博士。宣文阁首任鉴书博士王沂《书砚北生(陆友,字友仁)传后》揭示了这种局面的尴尬情况:

至顺间,余尝序砚北生《集古印考》,是时生年甫三十,携此著书游京师,,一时贤豪知名士皆与之交,生负其有不肯俯首随流俗已而归吴中。后十年,余待诏宣文阁,审定御府所藏珍图名札,品第甲乙。诸公贵人间闻海内精赏鉴可召用者,余曰吴中赵仲穆(赵雍,赵孟頫子)与生(陆友)、淮南陈新甫(陈柏,约1279—1339,号云峤,今属江苏盱眙人)而已。既而余承乏翰林,一二贵人亦相继去,而无知生者矣。又三年诏修辽金宋史,余言任事者曰:“生闻见甚博,叙事有法,宜以前代陈无己(北宋陈师道,字无己)故事召生”,而任事者复以白衣难之,至是不见生十五年矣。[9]14044

显然,王沂在担任鉴书博士时,“诸公贵人”有意召用“海内精鉴赏者”充博士一职,王沂推荐了赵雍、陆友和陈柏三位南士。其中,陆友博雅好古,楷书、行草篆隶皆有法则,能鉴辨三代、汉魏以来钟鼎铭刻,对法书名画亦有精识,但最终因“任事者以白衣难之”而作罢。这样,鉴书博士只能“择朝臣之博识者为之”。事实上,在十五位鉴书博士中,只有柯九思、王守诚、王沂、周伯琦和刘中守五人算是精于鉴辨者,而其他十位博士则现存史料未留下任何蛛丝马迹证明他们参与过内府书画的鉴定工作,这种情况恐非简单的史料湮没使然,不善鉴辨也应是造成如此局面的重要原因。

其二,定位不明。鉴书博士是以鉴辨书画为本职的技艺官,但由于此官隶属于奎章阁和宣文阁,而二阁又是帝王学习“祖宗明训、古昔治乱得失”的重要经筵机构,故鉴书博士同时要以本职兼经筵官,即兼有鉴定内府书画和备顾问的双重职能。当然,若鉴书博士兼有二长则最好,如王沂、周伯琦。但这两项工作性质差异很大,鉴辨书画属于专门技能,非博雅好古、精于鉴藏者不能胜任,朝中一般文学之士也很难胜任这项工作;反过来讲,掌典制、备顾问的经筵工作主要是以经史、词章之学教化帝王,这方面朝廷儒臣则为专长,而一般精于鉴辨者也尚难有此深厚学养。如此一来,鉴书博士之选拔就处于尴尬境地。鉴书博士究竟侧重以何种职责为重就完全取决于帝王的态度。就当时情况来看,每当文宗和顺帝于阁中沉溺于书画时,总是引来朝臣非议,御史台弹劾柯九思即为明证,苏天爵、康里巎巎、朵尔直班和拔实等也时常劝诫二帝要励精图治而毋专为辞翰之美。如此之故,后来朝廷在选任鉴书博士时就要改变选拔标准,即不再吸纳书画鉴辨专才,而以儒官为主。元代进士和国子生群体受过经史专门教育,且经过官方考核后才出职授官,他们是正统学问之表砺,这就是我们看到,元代鉴书博士群体中为何出身进士和国子生者占大半的重要原因。但是,若鉴书博士以入侍讲筵为主要职责,他们又属于较低级的经筵官,职责又被高层奎章、翰林学士或其他讲官弱化,直至架空。

要言之,鉴书博士的设置是元末二帝书画鉴赏活动繁盛的制度反映,是皇权参与书画鉴赏的合法化与制度化,避免了为上层权贵留下“玩物丧志”的口实。鉴书博士以侍奉皇帝读书为主,书画鉴赏为辅。随着元代末期政局的内忧外患,皇帝已无暇经筵与翰墨,鉴书博士只能沦为皇权的附庸,游离于中央文官体制的边缘。因此,鉴书博士在最后大约成了荣誉性的虚衔,只是用作文臣转迁的寄禄官罢了。

附:元鉴书博士任职详表