聋人大学生心理健康状况的调查研究

2019-03-28琨王

姜 琨王 凯

(1.天津理工大学聋人工学院,天津300384;2.天津理工大学社会发展学院,天津300384)

一、问题提出

听障大学生(Deaf college students)是我国残障学生群体中重要的一部分,心理健康问题受到学界的关注[1]。相关研究证实由于听障大学生生理和心理原因,导致其言语和社交能力受阻、情感发展存在偏差,社会适应能力较差,这些情况影响了听障大学生的心理健康水平[2]。听障大学生的SCL-90各因子得分都显著高于全国常模,心理问题检出率为57.6%,远远高于其他非残疾人群体[3]。随着我国高等教育的快速发展,我国聋人高等教育发展也取得重大的发展,首先招收聋人大学生的高等院校逐渐增多,其次聋人大学生的招生数量也在逐年递增,聋人大学生在各类残疾学生群体中保持较高的比例,是我国特殊教育的主体之一,由于主体的特殊性,心理和生理与健听学生的巨大差异,其心理健康水平较低,如何提高听障大学生的心理健康水平,提升社会适应能力显得尤为重要。

二、研究方法

1.对象

采用整群抽样的方法,抽取天津市、北京市高校听障大学生510名,回收问卷498份,回收率为97.6%。对问卷进行筛查处理,剔除无效问卷3份,有效问卷495份,问卷有效率99.4%。被试平均年龄 21.76(M±2.00)。 其中,男生 254 名,女生 241名;先天残疾143人,后天残疾351人,1人原因不明。听障等级一级359人,二级105人,三级22人,四级9人;城镇240人,农村254人,1人户口信息不明;独生子女177,非独生子女318人。

2.工具

(1)症状自评量表

症状自评量表 (Self-reporting Inventory,SCL90),最初源于康奈尔医学索引 (the Cornell Medical Index),目前版本由Derogatis于1973年编制,中文版本由上海精神卫生中心王征宇1984年引进编译[4]。该量表共包括90个评定项目,分十个维度,每一个项目均采取1~5级评分,程度依次递增。该量表是世界上最著名的心理健康测试量表之一,广泛应用于精神障碍和心理疾病的诊断测量,具有良好的信效度。

(2)自编人口学问卷

内容包括一般人口学变量以及户口性质、是否独生子女、听障原因、听力损失等级等

3.研究程序

每位被试自愿参加测试,测试前取得了所有被试的同意。对参加被试的同学以年级为单位进行集体施测,由辅导员老师对测试进行讲解说明,要求每一位被试在理解量表条目的情况下如实作答。测试时间大约10分钟,测试结束后当场收回问卷。对回收的数据使用SPSS20.0进行分析统计。

三、结果

1.聋人大学生与全国常模[5]的比较

根据表1结果显示,聋人大学生心理健康除人际关系维度外,其余各维度得分都显著高于全国常模。

表1 聋人大学生与全国常模的比较结果

2.聋人大学生心理健康水平在不同人口学变量上的差异

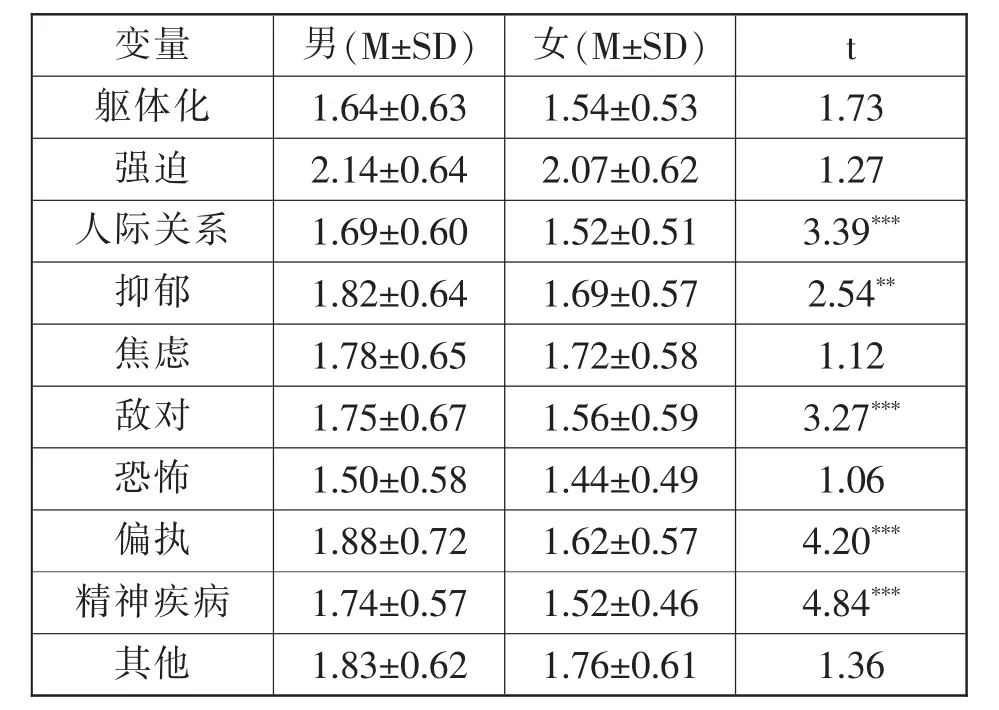

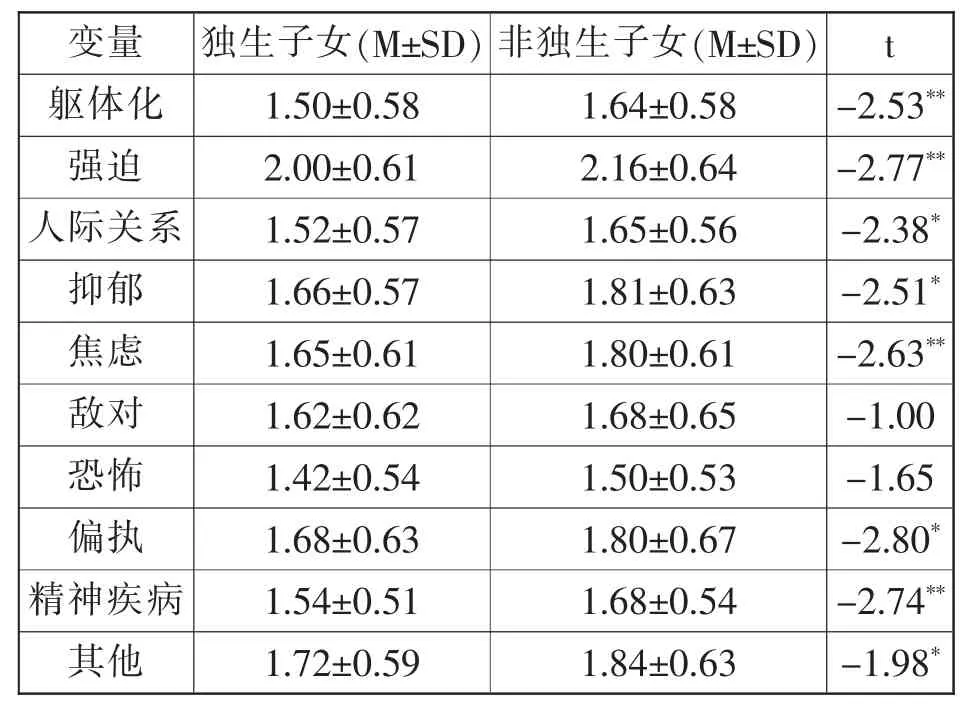

由表2可以看出,聋人大学生心理健康在人际关系、抑郁、敌对、偏执和精神疾病因子上存在明显的性别差异,男性聋人大学生各因子得分都高于女性,表面男性的心理健康水平低于女性。由表3结果显示,聋人大学生是否独生子女在心理健康方面存在显著差异,其中在躯体化、强迫、焦虑、精神疾病维度差别显著。

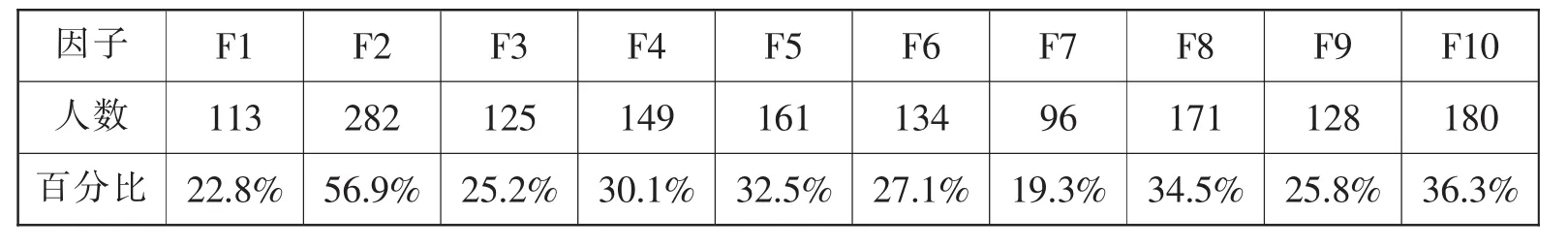

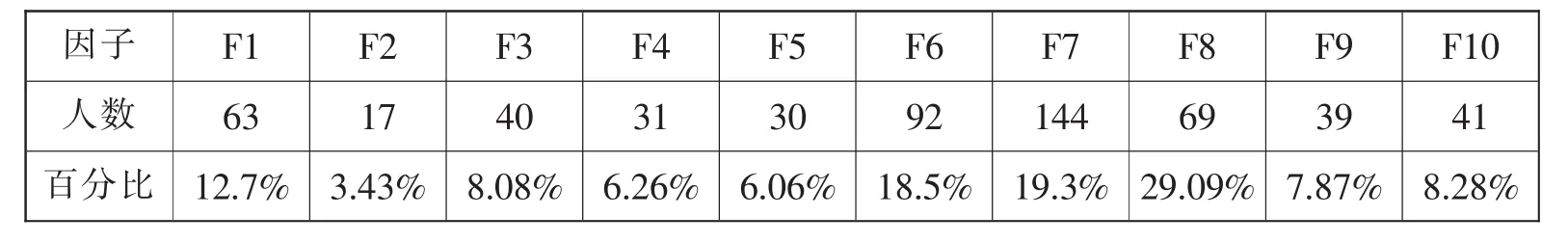

3.聋人大学生呈现阳性和阴性症状的测试结果

SCL-90常用的统计指标中,除最常用为总分与因子分外,阳性、阴性项目数也是衡量心理健康水平的重要指标。其中,阳性症状为因子分≥2,表示病人在多少项目中呈现“有症状”。阴性症状为因子分=1,表示病人“无症状”的项目有多少。根据表4统计结果显示,强迫症状最严重,阳性症状检出率56.9%,最低的为恐怖,阳性症状检出率为19.3%。由表5阴性症状中,强迫症状的阴性检出率最低3.43%,最高的是偏执为29.09%。通过对阳性、阴性症状的分析,表明聋人大学生强迫症状最为严重,其次为偏执、焦虑和抑郁。总分也可以有效考察心理健康状况。(其中F1=躯体化;F2=强迫;F3=人际关系;F4=抑郁;F5=焦虑;F6=敌对;F7=恐怖;F8=偏执;F9=精神疾病;F10=其他)

表2 聋人大学生心理健康水平在性别上的差异

表3 聋人大学生心理健康水平在是否独生子女上的差异

表4 聋人大学生呈现阳性症状的测试结果

表5 聋人大学生呈现阴性症状的测试结果

四、讨论

1.聋人大学生的心理健康现状

根据本次的调查结果显示,聋人大学生的心理健康状况不容乐观,各维度得分显著高于全国常模,这与以往的研究结果一致[6]。聋人大学生心理问题发生率较高的有强迫、偏执、焦虑和抑郁。本次调查女性听障大学生心理健康水平高于男性,独生子女在躯体化、强迫、焦虑、精神疾病存在显著差异。

2.原因分析

本次调查结果与以往结果一致,聋人大学生心理健康水平较低,应该引起学校和社会的足够关注。造成这种现象的原因主要包括以下几点:第一,生理障碍造成心理健康水平低下。由于听力的丧失,缺少与外界交流,性格表现相对保守,情感不易表达,而且表现为自卑,缺少自信,不相信别人,甚至仇视这个社会。聋人大学生对外界的感知大多依赖视觉,培养了较强的洞察能力,但常常会产生误解与偏见,如果不被外界接受,他们会表现出退缩、回避等行为。聋人大学生很难结交到健听大学生,他们的社交圈大都局限于聋人群体,有的会受到其他群体的歧视甚至欺负,在人际交往中,表现出很强的自卑感,担心与陌生人对话,缺乏交流的勇气和信心,不敢在人群面前展露和表达自己,长时间的累积会逐渐与社会脱轨,严重影响自身的心理健康水平。第二,传统的隔离式教育。绝大多数聋人学生都是在特校接受教育,与健听学生接触较少,参与社会实践项目较少,导致其社会适应能力较低。第三,家庭因素。聋人父母常怀愧疚感,会表现出更多的溺爱,对孩子的管教疏于严格,从小会滋生懒惰、自私、依赖等不良品行。此外一些社会因素也会造成聋人学生心理健康水平低下,聋人属于社会弱势群体,会受到一些社会歧视,在就业和融入社会的过程中容易受到排挤以及一些不公正待遇,使他们感觉到社会的敌视,造成其心理承受能力差,自信水平低等问题。

五、建议

1.建立聋人大学生心理健康动态监测体系

聋人大学生大部分时间都是在学校度过的,学校应充分重视学生的心理健康问题。首先,教师和辅导员应做好聋人大学生心理健康状况的观测活动,做好相应的记录,经常性地进行总结分析比较,及时发现问题并加以解决。同时应积极开展心理健康教育,普及心理健康知识,让学生了解基本的知识,学会自我调适与适应。其次,定期进行心理健康的测评,使用科学的测量工具,分析聋人大学生心理健康的变化情况,采取针对性措施解决心理健康问题。开展心理辅导活动,举办日常交流活动,了解学生的思想动态,对出现的问题及时解决,在活动中引导同学互帮互助,增强学生的沟通交流能力,使其善于倾诉表达。最后,要加强和其他同类型聋人大学生院校的交流合作,对比聋人大学生心理健康状况在院校和区域之间的差距,加强教师合作,共同探讨促进聋人大学生心理健康水平提升措施。

2.大力推行全纳教育

全纳教育作为继全民教育和终身教育之后的又一大教育理念,倡导将有残障的学生安置在普通院校当中,通过与健全学生群体的交流合作学习,实现群体间的共同进步。全纳教育倡导开放包容的理念,关注每一位学生的发展,其倡导的融合式教育理念有利于学生回归主流。开展全纳教育,有利于促进听障大学生身心全面健康发展,在他们社会化过程中发挥重要作用[7]。各级院校应逐步开展全纳教育的教学工作,并逐步扩大全纳教育的规模,在全纳教育的教学环境中,学生可以在一个开放的环境下学习,接触到更多的健听大学生,相互交流学习的过程中,可以提高自身的社会交往与适应能力。全纳教育理念打破了传统的隔离教育观念,提倡平等自由的学习观,在融合的教育环境下,各学生主体相互交流,有利于引导聋人大学生融入健听群体,同时也给健听学生接触和了解聋人大学生的机会,有利于促进双方的共同发展。全纳教育作为继终身教育、全民教育的又一大教育思潮[8],其对聋人大学生培养和发展的积极效益,应当引起各特殊院校的足够重视。

3.注重对聋人大学生的心理干预

通过提前的心理干预,可以有效防止一些心理问题的出现。聋人大学生在兴奋性、忧虑性、独立性等方面与健听大学生存在显著的差异,导致其与健听生在心理健康方面的差异。学校应保持对学生心理健康状况的动态监测,准确把握学生的心理健康状况,即时调整心理健康教育的内容和手段,对出现的问题进行一对一针对性解决。在教育辅导的过程中,要讲究方式与方法,讲求关怀与爱护,与学生进行心与心的交流,取得学生的信任,使他们善于倾诉和表达,通过积极手段塑造聋人大学生健康人格,使他们能够正确认识学习和生活中出现的种种问题,并能够掌握有效的方法处理问题。通过沙盘、沙龙等活动,了解学生,帮助学生,从而使他们能够正视自己的缺陷,理性看待社会眼光,专心自己的学习,树立聋人大学生的好榜样。