土族织褐子技艺调查*

2019-03-26王方瑜仪德刚

王方瑜 仪德刚

(内蒙古师范大学科学技术史研究院,内蒙古呼和浩特010020;东华大学人文学院,上海200051)

褐子是用捻成的羊毛线手工织成的衣、褂、褡裢和被面等,在古代广泛运用于北方游牧民族的日常生活中。据《天工开物》载:“古者西域羊未入中国,作褐为贱者服,亦以其毛为之。”①古时西域的羊还未进入中原地区时,地位低下的人所穿的褐子就是用羊毛织成的衣褂。据清代《皇清职贡图》载:“汪于昆所管土民亦西蕃苗裔……男毡帽布衣,妇女盘发戴红布箍。”“西宁县土智慧祁宪邦等所辖东沟等番民……番民男戴白羊皮帽,著长袍褐衣。”②《皇清职贡图》中提到的“布衣”和“褐衣”皆是由羊毛织成的衣褂,可知在清代,土族织褐子工艺已经发展成熟,织成品褐褂具有较好的保温、防风防潮的作用,因而被被民众广泛接受。《西宁府新志》又载:“察民间情状,则见土屋穹顶,番汉交界处各擅五谷、材木、毡毳、旄罽、湩酪之利,安贴咸若。”③在清代,居住在西宁一带的人们就已经在使用毛毡一类的毛制纺织品了。土族作为青海省的北方游牧民族之一,很早就掌握了织褐子的技艺,如图1、图2、图3 分别是羊毛线、褐褂和腰带。土族人将这种工艺一直延续至今,形成了独具特色的民族文化。笔者于2019 年5 月前往青海省互助土族自治县进行田野调查,有幸采访到土族织褐子传承人——何生林。

图1 残存的羊毛线

图2 褐褂

图3 腰带

一、传承人及现状

土族织褐子传承人何生林是一位71 岁的老人了,但如今还在继续自己的织褐子职业。据了解,何生林是土族,1948 年12 月出生于互助县东沟乡大庄村,是第四批省级非物质文化遗产项目土族织褐子技艺代表性传承人(见图4、图5)。何生林于1967年开始跟郭田十九师傅学习织褐子技艺,1970~1989 年到各个地区织褐子谋生养家。至今,何生林从事织褐子职业已经有50 多年。老人何生林为了将这种稀缺的传统手工艺发展下去,于2000 年开始为自己的儿子传授织褐子技艺,2012 年开始为儿媳张学花传授织褐子技艺,之后为大孙子何启军传授制褐技艺。至此,从何生林的师傅算起,织褐子技艺已经传承了四代。为了更好地宣传和传承织褐子技艺,何生林积极参加了很多地方的传统工艺宣传展览活动。2017 年,丹麻腊八节民间庙会中参加现场制作展销。2018 年二月二期间,在东沟大庄的庙会中中参加现场制作展览。2018 年6 月9 日,在互助青稞酒文化广场参加“多彩非遗,美好生活”“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展示活动。

图4 何生林

图5 正在工作的何生林

织褐子的发展现状并不乐观。一方面,人们的日常穿着逐渐被现代服装代替,市场需求量逐年减小;另一方面,褐制品制作周期长,制作工序繁杂,且从事织褐子职业收入微薄,因此,很少有人自愿学习织褐子技艺。

二、织褐子的原料及工具

(一)原料

《天工开物》载:“凡绵羊有两种……一曰矞竻羊,唐末始至西域传来……山羊掱绒亦分为两等,一曰搊绒,用梳栉搊下,打线织帛,曰褐子、把子诸色名。”④可知,至少在唐代就有人用羊毛织成织物,就地取材,满足生活所需。

织褐子时使用的主要原料是羊毛。据青海省马家窑文化遗址出土的一件彩陶壶得知,陶壶上画有朱、狗、牛和羊,可知在马家窑文化时期,居住在青海省的人们就已经开始饲养羊;在青海湖滨的沙柳河遗址中,有大量的鱼骨和鹿、大角羊的骨骼等,可以表明,在当时的齐家文化时期家畜饲养业有了较大的发展,直至卡约文化时期,河湟谷地中农业较发达,高寒草原地区牧业发展良好;卡约文化墓葬中出土的大量羊、牛、马等兽骨反映出当时的牧业发展情况。从马家窑文化到卡约文化,居住在青海地区的先民已经开始饲养牛、羊等牲畜。此外,土族人系北方游牧民族的后裔,居住在青海地区的羌人历史较为悠久,《山海经》《史记》中对羌人的活动都有记载。应劭《风俗通》载:“羌,本西戎卑贱者也,主牧羊。”⑤土族人的生活生产技艺的学习对象很有可能是羌人。

综上,青海省羊饲养业历史悠久,羊毛也成了人们日常生活中经常用到的纺织原料。羊毛蛋白质含量丰富,具有非常好的柔软性和弹性,用羊毛制成的纺织品保暖性能超强,此外,羊毛具有较好的毡合性和吸湿性。

(二)工具

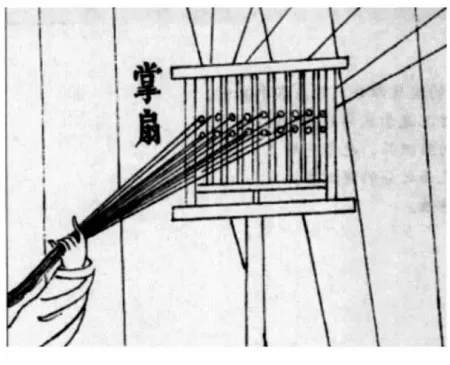

1.掌扇

掌扇(见图6、图7)是织布用到的经具之一,又称经牌或者分绞筘。主要功能是将线排列整齐然后缠于经耙之上。《天工开物》载:“丝从圈透过掌扇,然后缠绕经耙之上。”⑥意思是丝线从由篾圈穿过到掌扇,然后缠绕在经耙上。掌扇的主要作用是整理经线。

图6 《天工开物图说》中的掌扇⑦

图7 掌扇

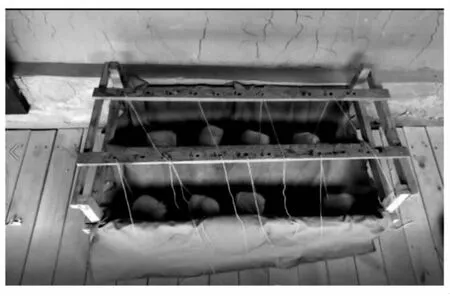

2.经耙

经耙(见图8、图9)又称经架,是钉着竹钉或木桩的牵经架子,竹钉或木桩叫作经牙,经牙的数量由经线的长度决定。经耙一般为双数,经耙一般靠墙平行排列可移动。

图9 经耙

图8 《天工开物图说》中的经耙⑧

3.梳筘

《天工开物》载:“过筘之人,手执筘耙先插以待丝至。”⑨掌握过筘的人,手拿着筘钩穿过筘齿准备接丝,这时用到的穿经工具就是梳筘(见图10)。

图10 梳筘

4.砍刀

砍刀(见图11、图12)是比较古老的打纬、引纬的工具,是罗机子的组成部分之一。引纬工具早在原始腰机织布时代,是直接用缠绕着纱线的小木棒筟,春秋战国前后,利用在光滑又宽扁的打纬刀上刻槽嵌入筟子,成为既可打纬又可引纬的刀杼,这就是砍刀。

图11 砍刀⑩

图12 砍刀

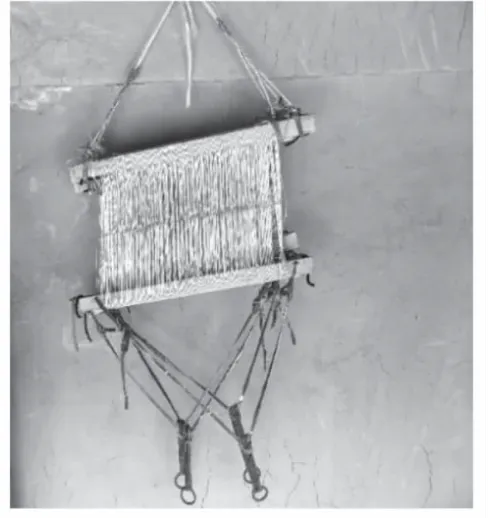

5.软综

软综(见图13、图14)又称绞综或半综,是指用绳子做的综,综的上下由两条细木头连接。软综分为宽、细两种,宽软综用粗绳制成,细软综则由细绳制成。软综与脚踏板连接,脚踏板上下移动牵引软综完成织布的部分工作。

图13 旧软综

图14 软综

6.分经木

分经木别名胜子,古称“榺”“樀”,卷经、放经用。分经木起分经开口的作用,是老式织布机的组成部分之一。⑪榺子与卷布轴相配合,将经线绷直,方便织造。榺子的整体形状像十字架,可拆卸,榺子主要起固定作用。在分拨经线时将交棍和梳筘放置在卷布轴上,可进行经线分拨工作。在织布时,将卷布轴横放于高脚上,同样起固定经线的作用。

7.交棍

交棍由两根长扁木棍组成,宽度为20 厘米左右,长度为45 厘米左右,厚度为1.5 厘米,主要作用是将经线分层,使经线一直保持交叉状态。

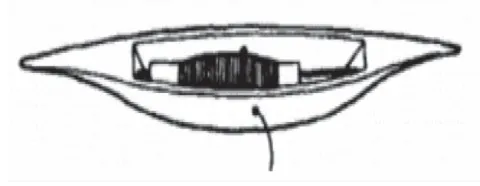

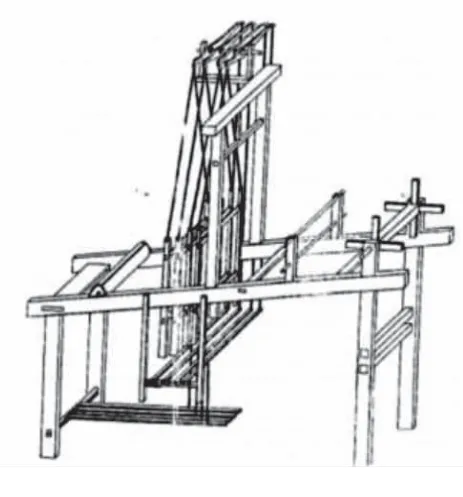

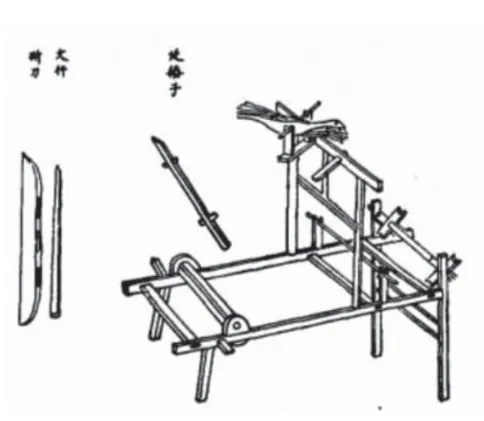

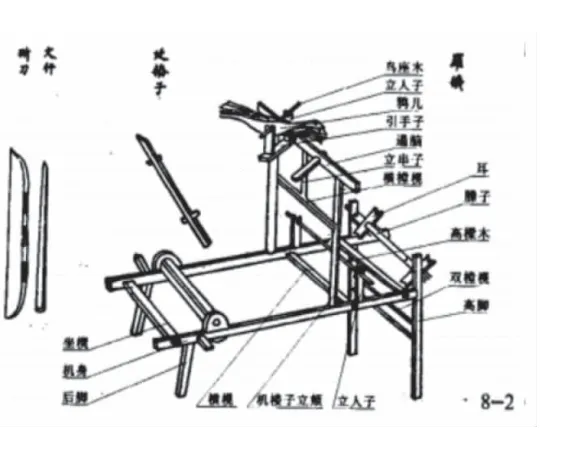

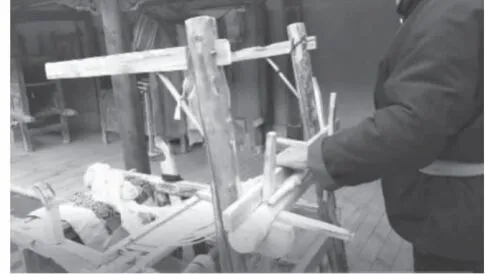

8.织布机

据《梓人遗制》载,织布机可分为立机子、罗机子(见图15、图16)、小布卧机子和提花机四类。何生林织褐子用到的织布机(见图17)与罗机子(见图18)极为相似,主要组成部分有:机身、砍刀、文杆、坐凳、脚踏板、立人子等。

图15 《梓人遗制》中的罗机子原图⑫

图16 《梓人遗制》中的罗机子图释⑬

图17 何生林所用织机

图18 迪特·库恩根据《梓人遗制》复原罗机子结构图⑭

三、织褐子工序

(一)原料准备

1.清洗羊毛

选用当年新产的羊羔毛,将羊羔毛放入盆中,然后倒入烧开的热水(见图19),再加入洗衣粉。清洗羊羔毛时不能用力揉搓(见图20),用手慢慢以挤压的形式将羊羔毛中的杂质清洗干净,然后换干净的热水,大概清洗三四次,直至将羊羔毛中的杂质及洗衣粉泡沫洗干净。

图19 倒入热水

图20 揉洗羊毛

2.晾晒

将清洗好的羊羔毛放在架子上晾晒(见图21),在晾晒的过程中,用手稍稍将羊羔毛撕开,不仅可以使羊羔毛更快地晾干,也可以使羊羔毛更加蓬松。

图21 晾晒

3.捻线

《天工开物》载:“凡打褐绒线,治铅为锤,坠于绪端,两手宛转搓成。”⑮凡是织褐子用到的绒线,是用铅做成的锤吊在线团的一端,然后用两只手转动搓成的线。

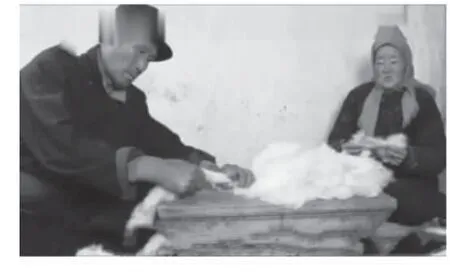

首先,将晾晒好的羊羔毛用手团成长条形状(见图22),然后将条状的羊羔毛缠绕在绕线棒上(见图23),而后将条状的羊羔毛一头与捻线锤连接,最后举起绕线棒,捻线锤自然下垂与绕线棒保持垂直状态,一边用手将捻线锤顺时针旋转(见图24),一边将绕线棒上的羊羔毛放开。重复旋转捻线锤数百次,将捻好的线缠绕在捻线棒上。与《天工开物》记载不同,土族人用的绕线棒和捻线棒均由木头制成,木材是当地的榆树或者花椒树的木头,捻线棒下方的石锤则是由普通石头磨制而成。

图22 将线团成条状

图23 将线团在绕线棒上

图24 转动捻线棒

(二)纺织

由于社会经济发展较快,人们对“褐子”这种由羊毛织成的衣褂需求量越来越小,甚至都不愿意再买这种衣褂了,所以在田野调查的过程中,传承人何生林顺应市场经济的发展,将织衣褂转变为土族传统男性服饰中不可缺少的腰带,一方面迎合了人们的需求,另一方面又可以将织褐子技艺发展下去。

1.理经线

在整理经线的过程中会用到掌扇、溜眼和经耙。

首先,将线团分别放入掌扇中,掌扇的每个掌眼都有标号。本次田野调查中,传承人何生林制作的是腰带,用到了8 团毛线。掌扇分为两排,平行排列,每排都标号1~10;先将4 团毛线分别放入掌扇前排的1、3、6、8 号中(见图25),再将4 团毛线分别放入掌扇后排的1、4、7、9 中,然后将毛线的一头打好结后按顺序缠在经耙上(见图26)。

图25 将线放入掌扇中

图26 将线缠在经耙上

2.穿梳筘

在整理经线的过程中,何生林特意在右边经耙的右上方缠绕出三角形形状(见图27)。他介绍,这一步非常重要,以便于接下来穿梳筘(见图28)、穿软综,使经线有顺序地交叉,便于织腰带。将榺子放在地下,交棍中的一根棍子放在三角筘内,另一根棍子放置在三角筘外。两根交棍用线连在一起,将交棍放在榺子的兔耳上,然后将梳筘放在交棍的斜上方,将经线均匀地排列在梳筘上。

图27 必要的三角交口

图28 穿梳筘

3.卷经

卷经就是将经线卷在卷经轴上,卷经轴由榺子和两根木棍组成(见图29)。先将梳筘上的经线均匀地分为两份,用木棍撑起,卸下梳筘,将榺子放在织布机后方,然后把有经线的木棍放在榺子的兔耳中,再将另一根木棍放在兔耳的另一侧起到固定作用,而后进行卷经工作。由于经线过长,需要由两个人完成。何生林先将经线的一头固定在榺子上,另一头放置在座椅上,将经线拉直后,转动榺子,直至经线缠绕在卷经轴上(见图30、图31、图32)。

图29 放置榺子

图30 准备卷经

图31 固定榺子

图32 开始卷经

4.穿软综

将经线放入卷经轴后,再将经线分别穿入软综中。选择合适的软综置于织布机上方的横梁上(见图33),将梳筘卸下,最后开始穿软综(见图34)的工作。穿综时需要将经线按照交叉顺序一根一根地穿入软综,穿综工序耗费时间很长,考验耐心和细心。

图33 放置软综

图34 穿软综

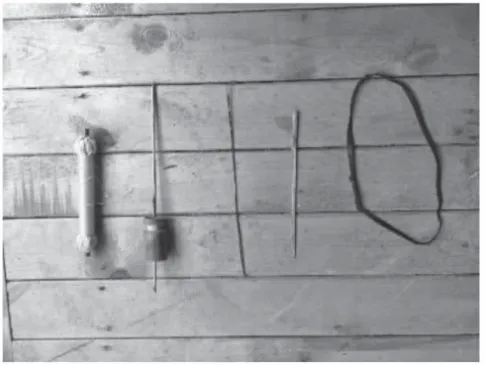

5.准备筟子

筟子是放入砍刀中的一个装置(见图35),将缠好线的筟子放入带有凹槽的砍刀中,砍刀即成为可以打纬的刀杼。将足够的线缠绕在筟子上,缠绕在筟子上的线要与织物的颜色相符。最后通过砍刀中钻好的眼将筟子固定在凹槽中(见图36、图37、图38)。

图35 筟子及工具

图36 木轮

图37 转动木轮绕线

图38 将筟子放入砍刀中

6.开始织布

首先,需要放置脚踏板(见图39)。脚踏板和软综的数量同为四个,每一个脚踏板控制一个软综,软综在脚踏板牵引作用下完成经线的开口运动。经线打开后,手持刀杼从开口处将纬线穿入经线的开口处,在踩动脚踏板形成另一个开口,在将纬线引入,周而复始,直至将准备好的线织完(见图40)。

图39 放置脚踏板

图40 打纬

四、其他民族织褐子技艺

褐子制作工艺是古代北方各民族手工制作布料最典型的工艺,其他民族现今已不多见。居住在甘肃境内的裕固族同样也拥有织褐子技艺。裕固族是回纥后裔之一,以畜牧业为主,农业为辅,主要饲养山羊、牦牛和骆驼。裕固族作为北方少数民族之一,也曾用羊毛或牛毛捻成粗细不同的线,用线织成日常生活用品。裕固族和土族织褐子技艺大同小异,原材料基本相同,用途也较为相似。唯一和土族织褐子不同的是裕固族用到的织机,土族用的织机类似罗机子,而裕固族用到的是腰织机。据视频资料《裕固族的故事》了解,织褐子技艺发展面临原材料稀缺的困难,虽然牧区养羊的牧民较多,但会捻线的老一辈有的因为年龄较大无法捻线,有的已经去世,年轻人对捻线没有学习的兴趣,甚至没有见过捻线的工具,所以导致原材料稀缺、传承后继无人,裕固族织褐子技艺也逐渐消失在人们的视野中。

东乡语称“制褐子”为“木褐他木”。清代就已盛行,专门织褐的手工业者称为褐匠,织褐用的毛线一般是各家各户自己捻的,捻线的工具叫“木乎斗”,在一根竹竿或筷子下端系一个木制的捻转儿,或用一个小土豆代替亦可。⑯东乡族地处黄土高原与青藏高原的镶嵌地带,东乡地域文化带有很深的汉、回、藏等文化的烙印。早期,东乡族从事以养羊为主的畜牧业,穿用羊毛纺线织成的褐衫和用羊皮制作的皮袄,以游牧生活为主。褐子是东乡族的传统纺织品,织褐子的原材料是用手工捻制成的羊毛线,颜色有黑、白、红三种,成品虽然粗糙,但结实耐穿,价格便宜,具有良好的防水、避风、隔潮、耐晒、保温作用,是游牧民族重要的生活物资。东乡族织褐子无需专门的作坊,可以在院子里、场沿上随便支起简陋的织褐子架,因此,褐子匠可以随时走街串巷。过去,褐子是东乡族人民做衣服的主要面料,直到20 世纪六七十年代,褐子仍然相当流行。80 年代以后,汉族地区的布匹大量拥入东乡,褐子被现代机器制造的布料所替代,到现在已名存实亡了。⑰

由上述文字记录可知,东乡族织褐子技艺最早在清代就已出现,至1960 年前后处于繁荣发展阶段;从1980 年后,手工织品逐渐被机器纺织品替代,东乡族织褐子技艺名存实亡。从现有资料来看,东乡族织褐子技艺的文字记录较为简单。自机器纺织品代替手工业织品后,东乡族织褐子技艺快速消失,且相关部门没有采取保护措施,织褐子技艺作为东乡族民族文化的一部分没有传承下来是一种遗憾。

五、土族织褐子技艺发展现状

由于受到工业化产品的冲击与影响,土族人用羊毛手工织成的衣服、被面等织物逐渐受到市场的排挤,导致市场需求量减少,很多织褐子的匠人缺少经济来源,从事织褐子的匠人就不再从事此类工作了。土族织褐子技艺逐渐消失在人们的日常生活中。

近年来,青海省为更好地保护民族文化,非常重视非物质文化遗产的发展,于2003 年起陆续公布了一些少数民族传统工艺,土族织褐子技艺也于2018 年被列入省级非物质文化遗产行列。作为土族织褐子传承人的何生林虽已71 岁,但他热心于织褐子技艺的发展,“活态”演示、宣传这一传统技艺,效果较好。较裕固族和东乡族织褐子技艺发展现状来看,土族织褐子技艺发展状况相对良好。

何生林为了更好地保留古老的织褐子技艺,使织褐子技艺发展下去,将羊毛织成品从褐褂、被面等转变为土族男性服饰中经常使用的腰带。土族男性腰带大长2 米左右,宽45 厘米左右。此外,何生林还会织一些煨桑袋,供人们煨桑时使用。何生林在织物上用的最多的花纹是平纹、八罗花和“人”字形图案。平纹手法较为简单,用平纹手法织成的腰带光泽度一般,但腰带较为坚固、耐磨,手感较硬,看起来很平整。所用到的原料有时是自己捻好的羊毛线,有时是市面上买的羊毛线。但由于传承人年龄较大,精力有限,已经很少自己捻线了。据调查,何生林所织的腰带市场价每条为140 元左右。

传统工艺既可以体现出一个民族的生活方式,又能展现出民族文化的独特性。关于土族的来源,至今说法不一,笔者希望通过梳理土族民族工艺的发展状况和其使用的生产工具为土族族源研究提供一些佐证,可以使土族的来源有更加确切的结论。织褐子技艺本属于北方少数游牧民族,但如今只有土族将其传承并顺应市场需求缓慢发展。但土族织褐子传承人何生林年纪较大,且学徒不多,因此,对这一技艺的文字记载也迫在眉睫。笔者希望通过本文为大家提供一个了解土族织褐子技艺的平台。在后期的研究中,笔者将结合实际情况对土族织褐子技艺提出可行的发展建议和措施。

[注 释]

①④⑥⑨⑮宋应星著、钟广言注:《天工开物》,广东人民出版社1976 年版,第89~108 页。

②[清]傅恒等编著:《皇清职贡图》,辽沈书社1991 年版,第519~531 页。

③[清]杨应琚编纂:《西宁府新志》,青海人民出版社1988年版,第56 页。

⑤崔永红等主编:《青海通史》,青海人民出版社1999 年版,第24 页。

⑦⑧[明]宋应星:《天工开物图说》,山东画报出版社2009年版,第126~127 页。

⑩⑪⑫⑬⑭[元]薛景石著、郑巨欣注:《梓人遗制图说》,山东画报出版社2006 年版,第45~131 页。

⑯中华文化通志编委会编:《中华文化通志·第三典民族文化·蒙古、东乡、土、保安、达斡尔族文化志》,上海人民出版社2010 年版,第168 页。

⑰王淑芳:《甘肃特有少数民族服饰文化研究》,民族出版社2015 年版,第37~41 页。