银行女性职员职业发展问题研究—以民国时期上海为中心的考察

2019-03-23黄蕾

黄 蕾

(福建师范大学社会历史学院, 福建福州 350118)

近年来,对于民国时期银行史研究的重点呈现出从组织机构和业务管理向人物研究转变的趋势。重要银行家生平、思想、人际关系、政治主张等受到越来越多的关注,研究对象也逐渐从个体拓展到群体。二十世纪二三十年代是近代女性职业化发展的重要时期,随着知识女性群体的产生,银行女性职员逐渐成为一个职业群体。回顾过往研究,关于近代女性从业问题的历史论述主要从妇女职业教育、职业观念、职业类型等不同方面加以考察。邵雍、何黎平、蒋美华、赵炎才、谭玉秀等一批学者的研究工作,使得近代女性职业问题受到越来越多的关注。[1]但在金融史研究领域,由于职业群体相对规模及职业层级的限制,关于女性银行业者的专门研究付之阙如,仅在妇女史和银行史文献中偶有涉及,主要以上海女子商业银行为个案。如谈社英编著的《中国妇女运动通史》中有相当的篇幅提到了上海女子商业储蓄银行的创办与经营。中华全国妇女联合会所编的《中国妇女运动史(新民主主义时期)》从近代妇女追求经济独立的角度,将上海女子商业储蓄银行的创设与经营作为例证予以描述。张佩佩所著《试论民国时期女子实业家的创业及困境》一文,从女子实业家的角度阐述该群体在当时所遭遇的困难,其中亦提到近代金融业女性代表。江文君在关于上海职员阶层生活史的研究中亦涉及女银行业者个案的论述。上海复旦大学史立丽的硕士论文《上海女子商业储蓄银行研究(1924-1955)》是目前唯一一篇以女子银行行史为主题的研究,为后人的研究提供了不少线索,但也未涉及对银行女职员群体的讨论。

本文将研究主题聚焦于民国时期银行女性职员群体,包括中高层女性管理者及一般女员工,重点在于厘清知识女性进入银行业的条件背景、职业发展路径及影响因素,进而总结女性银行业者的群体特征与历史面向。本文既是对近代金融人物群体研究的丰富,也是对女性职业史研究领域的拓展。上海是当时中国乃至远东地区金融中心,是新式社会和新式教育的中心,也是包括女性银行业者在内的新式知识女性的集中区域,因此本文的讨论以上海地区为主,兼及其他大中型城市。

一、民国时期银行业女性从业背景与条件

“五四运动”爆发后,受西方女权运动的影响,社会对于女性家庭角色的认识也有了初步转变。社会对于女性参与就业,已不像以前那样认为是可耻的事情,舆论甚至开始积极鼓励女性就业,呼吁男女平等,女性经济独立思想逐渐流行,妇女就业群体不断壮大,就业层次逐步提升。此外,女性受教育机会大大多于从前,职业教育和大学教育的发展为女性就业提供了基础,新式女子教育的发展造就一定规模的知识女性群体,女子有更多的机会因为接受新式教育而成长为职场精英。

作为全国经济中心的大都市上海,知识女性的成长与职业化发展趋势尤为突出,金融业尤其是银行业成为知识女性的去向之一。越来越多的银行开始雇佣女性职员,设立专门的部门用以服务女性客户,从外部为女性就业提供了较为良好的社会环境。

上海商业储蓄银行是近代华资新式银行的翘楚,也是最早一批与学校合作并从在校生中物色专业人才的商业银行。该行苏州分行经理唐庆永在一次入校演讲中说道:“现在上海有女子银行办的甚好,将来女子服务银行界的机会行将渐见增多,银行是为女子选择职业良好途径之一。”[2]该行最初创办时,发起者曾在中西女塾、圣玛丽亚女校等学校做公开演讲,招募优秀毕业生的同时亦尝试吸收股权投资。在上海女子商业储蓄银行筹备之初,中西女塾认股2万余元,圣玛利亚女校也认股不少,该行与其他女校亦分头接洽筹款。此外,上海女子商业储蓄银行于职员面试时要求“投考者至少拥有高小毕业或中学一年级之程度,报名后须至江湾路灵生学校受训两个月再以考试定取,取后充任练习生,三年后升任充行员。”[3]女性进入银行界工作,除一般招考外亦有各方名流推荐。如女子银行合作的会计师事务所负责人徐永祚曾向严叔和经理推荐施竹素女士入职,朵云轩李德经理推荐其外甥女入职,上海中学校长郑通和推荐该校优秀女毕业生潘丽娟、俞丽槑。[4]1935年时任中国银行天津分行经理的卞白眉,曾向总部位于上海的新华信托储蓄银行总经理王志莘推荐杨丽川女士入职:“杨女士为敝平行经理杨朗川兄之令妹,在上海银行津行服务有年,现任储蓄部主管,人极勤敏,安详于应付顾客尤有经验,该行储蓄业务恐受影响颇思迁地为良。”[5]这些都表明了银行的工作机会在当时看来非常受到女性求职者的青睐。

二、 民国时期银行业女性的职业发展状况

民国初年是新式银行创办的兴盛时期,当时就有商业银行开始招收女性职员。1916年,中国银行鉴于“女子心思缜密,俸给可低于男子,而且不易有派别关系,不致见异思迁”,率先在银行业中使用女子司帐。[6]上海商业储蓄银行、美丰银行等自成立之日起也相继雇请妇女担任会计、书记或行员等职务。[7]新民储蓄银行、上海商业储蓄银行和生大银行“以振兴商业,提倡妇女储蓄”为宗旨相继附设妇女储蓄部。[8]此类专以女性为客户群体的金融部门的设置,客观上需要女性职员办理业务,女性进入银行界工作成为了一种新的社会现象。1921年,北京的妇女界为提倡女子经济独立,率先发起创立主要面向女性储户的专业银行——中国女子商业储蓄银行,创办人包含陈丽华、赵君默、张佩芳、宋云舫、邓芸芝、王令仪等。该行从董事至职员一切均以女子担任,开女子专业银行之先河。后来受公债风潮冲击,该行于1925年不得已而停业。

随着银行业重心南移,上海逐渐取代京津地区成为全国金融业之中心。1923年冬,上海女界发起组织上海女子商业储蓄银行,次年5月该行正式开业。该行“虽只集资二十万元,为试办性之企业,然以呼起女界从事经济事业之奋斗,颇足引起社会贤达一致拥护”。[9]该行董事长欧谭惠然是上海先施公司经理欧彬的夫人,有着广泛的人脉及社会资源。另一发起人、长期担任该行总经理的严叔和曾在上海商业储蓄银行工作,行业经验丰富。其董事会成员涵括了乐振葆、陈光甫、张嘉璈、邬挺生等当时上海商界及银行界知名人士,女性董事中除欧谭惠然和严叔和之外,还包括张默君、黄琼仙、虞张湘湄等女界名流。[10]该行自成立起便得到了社会各界的极大提携,社会各界对女子银行的襄助成为近代金融业的一段佳话。上海女子商业储蓄银行所倡导的“提倡女子职业,号召女子储蓄、经济独立”,标志着社会转型及女子经济自主意识觉醒,女子银行的成立更是女性进入金融行业里程碑式的事件。不过,由于在经济发展、人才养成及社会观念等方面的优势,上海均遥遥领先于全国其他城市,专业女子银行这种经营模式很难扩展到上海以外的地区。而即使在这样的专门银行里,受其营业范围和资金的限制,其发展规模仍然难以与大型商业银行相提并论。在上海女子商业储蓄银行,初创时女性职员“占全数约四分之三”,在该行几十年的发展历程中职工人数大体保持在50~70余名。虽然“女子银行”并不全部雇佣女性职员,却仍是各银行中女职员比例最高的。[11]

(一)职业发展路径

银行业务的特殊性需要女性职员的加入,如会计、扎帐、制票、客户接待等都需要细致的工作习惯和良好的工作态度,而此类素质多为女性所长。此外,一般女性都具有更高的储蓄倾向,成为银行存款业务尤其是小额储蓄业务的重要客户群体,女行员在应对女性客户方面自然具有优势。因此女职员在银行所从事的工作大多与柜台、会计、文书和客户服务有关。

民国时期一般商业银行的组织架构由以下几个层次组成:普通职员(练习生、办事员、助理员),中级管理层(副主任、主任、分支行经理等),高级管理层(总理、副理、襄理等),再往上便是股东会和董事会等决策机构。每一个层级所服务的年限视个人能力不同而有所区别,通常3-5年为一个升级考核期。上海女子商业储蓄银行虽被冠以“女子银行”专称,其内部组织架构与其他商业银行并无太大差异。一项关于上海女子商业储蓄银行员工的调查显示,该行女职员大多在职时间较长,长则二十余年,短则三五年,但在晋升方面与男性职员相比并不突出。女职员王冰梅在该行筹备期间即入行,二十多年时间内曾经历三个不同岗位,最高职位担任过“主任”一职。其余几位入行多年的女性职员,如会计处楼蘋芳,存款处朱炳瑞,储蓄部吕雅宜、杨藜芸,出纳处严明德,往来处朱莹白等,则都只做到了“普通职员”级别。[12]

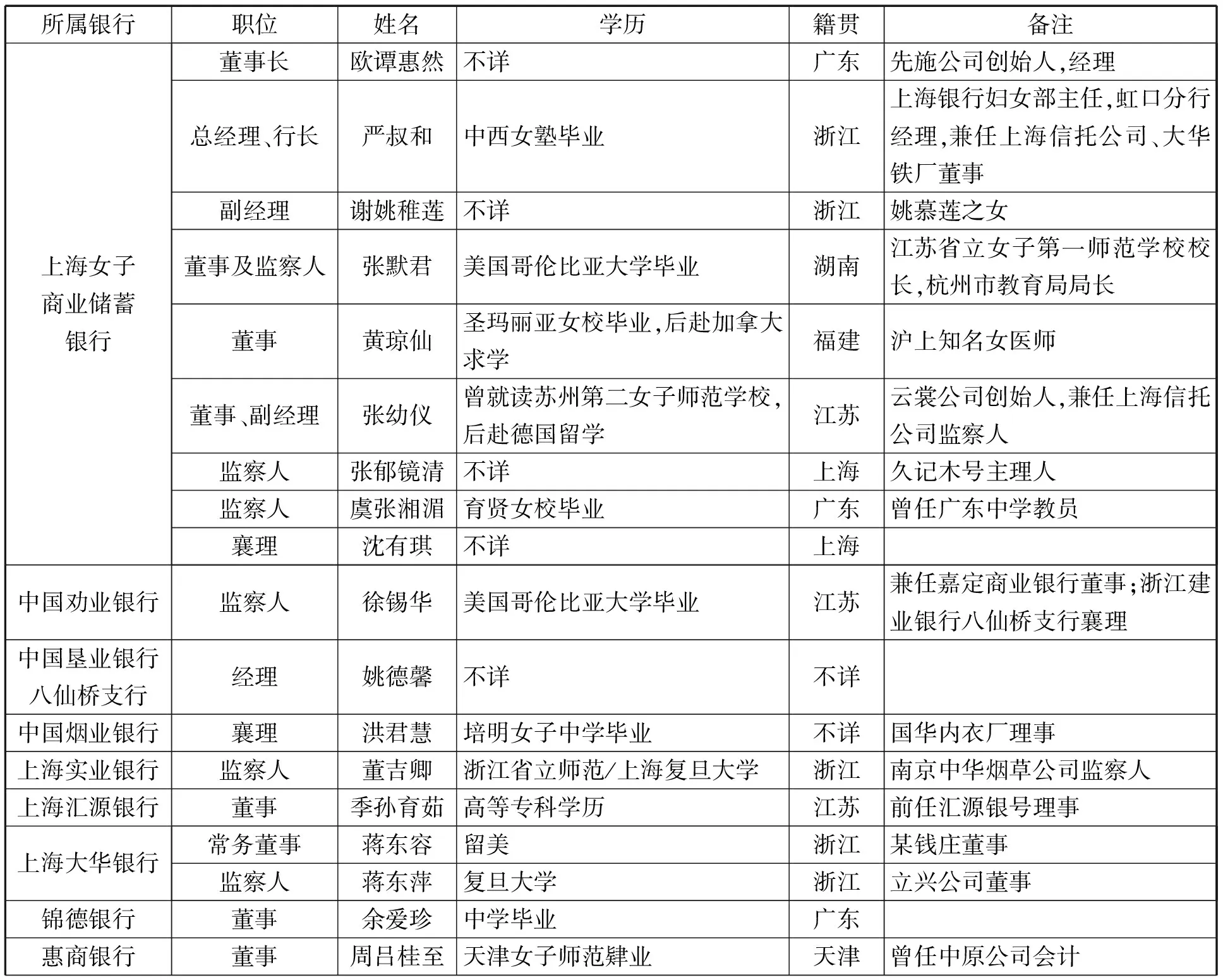

本文根据相关史料,对民国时期各商业银行女性高级管理人员做统计如下:

表1 民国时期银行界女性高级管理人员之相关统计

续表1

所属银行职位姓名学历籍贯备注南京商业储蓄银行上海分行董事何极云中山大学毕业福建黄山农场经理监察人任竹心宗教哲学院毕业湖北崇德社妇女部总干事

注:本表根据“上海女子商业储蓄银行重要职员简历”,上海市档案馆藏上海女子商业银行档案Q271-1-25;“本行董事监察人经理资历及历届当选董监名单”,上海市档案馆藏上海女子商业银行档案Q271-1-29;“上海女子商业储蓄银行董监会经理人姓名籍贯简历”,上海市档案馆藏上海女子商业银行档案Q271-1-33;“上海女子商业储蓄银行主任以上职员表”,上海市档案馆藏上海女子商业银行档案Q271-1-44;“上海市银行商业同业公会会员”,上海市档案馆藏上海市银行商业同业公会档案S173-1-116等资料进行整理。统计范围针对总部或分支机构位于上海的金融机构,并选取由女性所出任的银行襄理以上职务进行分析。

从表1可以看出,除了专门的女子银行外,女性在当时的上海银行业所担任的职务大多为董事及监事一职,主要与其家庭背景、学历、社会声望以及从业经验有关。而其他从事银行一般业务的女性职员则很少能有机会升迁至重要岗位,成为银行高级经理人的更是凤毛麟角,这一现象在各行各地亦是如此:除了上海女子商业储蓄银行的几位创始人和主要管理者之外,其他较突出者仅有南京中国女界第一银行创始人刘芝婷、四川和成银行南京分行襄理吕祖媛等个别女性。教育背景方面,表中所列人物除个别学历不详以外,一般不低于中学学历,而管理层大多具备专科学校或是大学商科毕业的学历,这当中也包括从海外留学归来的银行界高层,如张默君、张幼仪、徐锡华等。学员在学期间一般均受过如会计学、经济学、珠算、审计学以及外国语等学科的训练。由此可以看出银行业对职员的综合能力要求较高,女性充任要职亦需要具备相当的教育背景和业务能力。

值得注意的是,当时银行界人员招聘普遍实行担保人制度,而保人一般为声望素孚或资财丰裕者。因此获得工作担保的银行女职员多出身中产以上家庭,受过良好教育,家族显赫者不在少数,反之出身寒微者则很少能够有机会进入银行界服务。

(二)薪资及待遇水平

银行管理中的薪金分配须视各银行的资本总额和营业情形而定,员工薪资主要由固定薪资和分红组成。以当时营业情况较好的上海商业储蓄银行为例,该行将职员从初级试用助理员到正式职员共分为五个级别,薪资从35元至300元不等。每一级所对应的薪资水平不同。如助理员工资从50元到95元不等,共分为9个等级,级差为5元;而正式职员的工资则从200元至300元不等,级差为20元。[13]其他一些商业银行,也同样实行级别制工资,但底薪会略低于上海商业储蓄银行。分红方面,一般视盈余情况而定,经理、副理等高级职员其分红率通常高于普通职员数倍以上,有些银行还有固定的红股作为高级职员的报酬。总体来看,不同银行的同级职员之间收入不平均,同一银行不同级别之间收入差距大,有些岗位甚至需要熬很多年的时间才能提薪。

普通银行女职员的薪酬待遇一般要低于同一级别男职员,甚至要低于其他行业的女职员收入水平。据《英华独立周报》报道,上海女子商业储蓄银行的女性职员在1931年时“平均月工资仅有16元,连买香水可能都不够,而多数职位较低的女职员则收入更低”。[14]1934年,一位在某银行任职三年的记账员的月薪是30元,三年月薪增长不过4元。[15]对比而言,当时大学女教员的平均月收入在120-240元,文员的月工资则在60-100元之间。[16]银行女性职员多数所任职位不高,而行业薪资级差又大,因此一般银行女职员较其他知识女性——教员、记者、医生等的收入更低。

不过,银行业女职员虽然直接报酬不高,但其所获的间接报酬即福利待遇相较其他行业仍有一定优势:如生育金、养老金、抚恤金,供给膳食等。休假制度也较其他行业更为完善,职员享有不同天数的年假;女职员由于其性别的特殊性,在生育请假方面,“因产育或早产得请假两个月,流产的请假一个月,小产的请假半个月。”[17]以上规定体现了银行在人力管理方面相对较为人性化,一些盈利水平较好的商业银行甚至为女职员发放生育补助。此外,由于银行是讲究信用的机构,发薪时间较为按时稳定。银行业还有一些别的职业不能享受的特殊待遇和职业保障,如个人或家庭如急需用钱,“亦有酌量向行中通融若干现款的便利”;[18]同时,银行常会组织行员进行理论学习及实操培训,增强其个人业务能力,为将来职位提升打下基础。银行职员日常所接触的客群多为工商界人士,有利于其在工作中拓展个人社会关系和人脉。同业组织比较完善,工作之余各自娱乐休闲比赛较多,企业文化较一般职业更显新式和开化,这些都是银行业吸引女性就业的有利因素。

三、民国时期银行业女性从业所面临的问题

到20世纪30年代,女性任职于金融业有了长足的进展,银行女职员作为一个群体越发引起关注,但女职员在金融界的成长仍面临诸多制约。

首先也是最突出的问题是银行的性别歧视。一些银行在对外招考时对性别有着明确规定,如上海商业储蓄银行招考练习生简章(1937年)中可以看出,“高级中学或专门学校毕业,年龄在二十二岁以下,未结婚,经原肄业学校校长具函介绍者。女生暂不接收”。浙江兴业银行招考练习生简则(1933年)中也做出类似规定,该行明确规定投考资格为“高中毕业及在校高中三年级生,年龄在二十一岁以下者,男性。”[19]当银行为缩减开支而需要进行人员调整时,一些银行在人事调整上倾向于裁退女性而保留男性职员岗位,因此引起了女性职员的强烈不满。[20]这证明了当时的银行界男女职员间并未达到真正意义上的性别平等,女性在金融界遭受明显的就业歧视。

其次,女性因职业成长较慢而更易于发生职业倦怠。近代商业银行受西方银行制度和科学革命的影响,其组织制度日益健全,工作分工日趋明细,因此许多在银行工作多年的基层职员常常会觉得银行的工作较为单调和苦闷,尤其由于受到性别歧视而缺乏晋升机会的女职员,开始渐渐失去对本职工作的兴趣和积极性,“即使是职位较高的行员,做的日常工作还是签签字,盖盖章,看看函件,会会客,此外就一天到晚忙于应酬与打电话,如此而已。”[21]银行工作本身所暗伏的危险性亦令人产生顾虑,主要是职务过失问题,如每天经手的钞票、支票和繁琐细微的会计工作等,需高度集中精力才不会出错,稍有不慎,就有可能给银行带来损失,同时连累到个人。另外,当工作待遇不高而导致“入不敷出”时,自然会产生从事副业甚至离职的想法。[22]

事业家庭难以兼顾也是银行业女职员所面临的一个突出问题。从上海女子商业储蓄银行档案里有关职员进退的来往函电中,发现该行的女性职员尤其是已婚女性存在着较大的流动性。如该行副经理谢姚稚莲曾在1933年提出辞呈,其辞职信全文如下:

董事会诸先生大鉴:

稚莲蒙诸先生维护,勉任副经理。韶华如逝水,忽忽十年于兹矣了。自问无所建向,愧对同人。既鲜居积之良规希踪桑孔,又无推行以尽利媲美嘉隆。与其贻误于方来,何如急流而勇退。况乎舅姑相继谢世,子女待抚,需人家政就荒,其叹入宫而不见戚族存问,似应酬酢而往来。且从四月中请假后,觉到家中一切情形非得自行治理不可。子女之训育,仆人之督察,尤非有以表率之不行。而且体质素弱,精神不济,行务家事实在不能兼顾用。特专函奉达,恳请准予辞职。卸却仔肩,藉以理家政而资休养,不胜盼祷之至。

专此祗颂公绥。

谢姚稚莲 启 七月二十日[23]

谢姚稚莲为上海女子商业储蓄银行之发起人之一,长期任职该行董事及副经理要职,为女性行员之翘楚。虽在银行身居要职仍不得以因料理家政、子女抚育之需提出辞呈,一般女行员家庭事业两者兼顾之难处可想而知。针对谢姚稚莲的辞职,当时的董事会则勉励挽留,允其休假料理家事:“谢副经理在职已将十载,平日勤奋行务,自应有长时期之休养,兹既以家务纷繁,即自七月份起准假六个月俾便料理,对于所请辞职一事由董事会致函挽留之议决通过。”若一般女行员遇同样之困难,必无法获银行如此之体恤,多数不得不被迫辞职。

四、结语

民国时期,随着新式教育的发展和华资银行的兴起,女性独立意识随之觉醒,女性进入专业女子银行或商业银行各部门工作的现象日趋普遍,女性银行职员开始成为一个职业群体,少数女性成长为知名银行家。在上海之外的其他城市,如中国银行天津分行、中南银行杭州支行、江苏省农民银行和四川省地方银行等各地银行也出现了越来越多的女性行员。以上海女子商业储蓄银行为代表的女子银行的创设和发展,成为中国近代金融史和女性职业发展史上具有划时代意义的事件。银行业女性的职业发展总体上朝着一个好的方向发展。当然,由于当时政治经济社会环境的局限,女性想要在业界立足也面临着诸多挑战。首先,银行业职业女性总人数在整个职业女性群体中占比很小,和其他群体如女教师、女医生相比,社会影响力较弱;其次,女性在银行界充任要职者较少,女性高管更是凤毛麟角,在行业中的话语权也大大逊色于男性;再次,由于当时女性职业权利还未能得到相关法律的保护,且各地大多未能形成专为银行女职员服务的行业组织或工会组织,因此女性从业仍具有相当的风险和不确定性。但应予以肯定的是,女性进入银行界,本身就是女性就业观念的极大解放,女子银行的创设是银行专业化、服务精细化发展的实例,更是民众金融观念更新的注解。就此而言,女性银行业者的出现具有积极的意义。

注释:

[1] 邵 雍:《中国近代妇女史》,合肥:合肥工业大学出版社,2013年;何黎萍:《中国近代妇女职业的起源》,《妇女研究论丛》1997年第3期,第37-42页;蒋美华:《中国近代妇女就业初探》,《江苏社会科学》1998年第4期,第118-124页;赵炎才、任华华:《民初舆论对妇女职业的几种认知》,《长江论坛》2011年第3期,第71页;谭玉秀、高春艳:《中国近代知识女性就业状况研究》,《教育评论》2015年第1期,第158页。

[2] 徐湘贞、叶家基:《演讲纪录——上海银行苏州分行总经理唐庆永先生演讲——银行女子职业(附图表)》,《振华季刊》1936年第2卷第3/4期,第192-195页。

[3] 《各地商业金融——银行界消息近闻(附外国银行):上海女子银行营业方针》,《银行杂志》1924年第1卷第8-9期,第135页。

[4]《女子商业储蓄银行关于行员舞弊催保人理楚及录用新进人员等事项与各对象来往文书》,上海市档案馆馆藏上海女子商业银行档案Q271-1-53。

[5] 《卞经理致介绍函》,天津市档案馆藏中国银行天津分行档案J0161-1-001185。

[6] 王开林:《民国女人》,北京:东方出版社,2013年,第327页。

[7] 陈友琴:《中国商业女子的现状》,《妇女杂志》1924年第10卷6号,第900-906页。

[8] 《银行界消息汇闻:上海生大银行设女子储蓄部》,《银行月刊》1922年第2卷第11期,第145页

[9] 《简史及沿革概要》,上海市档案馆馆藏上海女子商业储蓄银行档案Q271-1-44。

[10] 张默君(1883-1965),湖南湘乡人,1918年入美国哥伦比亚大学攻读教育学。近代著名妇女活动家、教育家、记者。黄琼仙,福建厦门人,著名医生。曾赴加拿大攻读医学,回国后就职于多家著名医院,艺术精湛,为沪上名医,同时为中华医学会创办人之一,著名社会活动家。虞张湘湄,广东人,上海女子银行董事。

[11] 吕美颐、郑永福:《二十世纪二三十年代女性职业简论——从上海女子商业储蓄银行谈起》,《郑州大学学报》(哲学社会科学版)2002年第35卷第6期,第129-133页。

[12] 《上世纪50年代金融业第二联营处总管理处“女子商业储蓄银行关于员生履历表及职工调查表”》,上海市档案馆藏上海女子商业储蓄银行档案Q271-1-54。

[13] 中国人民银行上海市分行金融研究室:《上海商业储蓄银行史料》,上海:上海人民出版社,1990年。转引自孙树汉:《中国近代银行的人力资源管理初探》,《新经济》第2015年第4期,第42-44页。

[14] 《Salary at the Women's Bank》,《The Independent Weekly》,1931年第1卷第22期,第4-5页。

[15] 央 子:《花市里的白蔷薇——一个银行女职员的告白》,《玲珑》1934年第39期,第2494-2497页。

[16] 《本校职员薪金月计表》,《安徽大学周刊》1933年第123期,第3页。

[17] 《公告——福建省银行总管理处通函(总人讯字第一八一四一号)——函各分支行处——奉令改订女职员分娩假条文仰遵照由》,《省行通讯》1945年第10卷第3期,第112页。

[18] 刘涛天:《银行员的职业生活》,《教育与职业》1937年第185期,第391-399页。

[19] 参见中国银行总管理处考选练习生章程(1915年),大陆银行任用员生考试规则(1931年),中孚银行总分行号练习生习业试行规程(1917年)等资料,转引自刘 平:《民国银行练习生记事》,上海:上海远东出版社,2016年。

[20] 绍 先:《银行经理不满女职员 裁员风潮激动妇女群》,《海涛》1949年第4期,第15页。

[21] 前引《银行员的职业生活》,第391-399页。

[22] 凤 三:《银行女职员的副业》,《海光》1946年第9期,第11页。

[23] 《民国二十二年七月二十日本行第三十二届董事会纪要》,上海市档案馆藏上海女子商业储蓄银行档案Q271-1-4。