什么样的企业会承担社会责任

2019-03-23方建国

方建国

(福州大学经济与管理学院, 福建福州 350108)

什么样的企业能够勇于承担社会责任?一般地,人们会认为,大型企业、知名企业和老牌企业会承担社会责任。但这个认识似是而非,因为现实中总有这样一些企业发生违法犯法和侵害消费者权益的事件,可见企业的规模、知名度和声望虽然有助于企业承担社会责任,但这只是表面现象,并非判断企业社会责任的可靠标准。那么,如何判断一个企业是有责任、敢担当的企业呢?我们还得从企业组织治理上来探讨企业和社会责任之间的内在必然性。我们知道,企业组织治理包括两个组成部分:一是企业组织结构设计;一是企业治理机制设置。这二者之间是紧密相关的,企业组织结构是企业内部治理机制的基础和处理内在利益关系的框架,而内部治理机制则是处理这些内在利益关系的内容。可见,内部治理机制是对组织结构的具体化完善。虽然今天人们对于企业的本质还存在着这样或那样的认知差异,但是越来越多的学者开始认识到企业组织范围在逐渐地宽广起来,阿尔奇安和德姆塞茨、德姆塞茨将企业看成一个团队[1][2],青木昌彥将企业看成一个联盟[3],本文倾向于将企业看成是一个由利益相关所组成的利益共同体。但无论企业是一个团队,联盟,还是利益共同体,都是利益相关者组成的合作区域。“不负责任”是这个合作区域内的“癌细胞”,一旦扩散开来就会形成利益相关者之间的“互害模式”而不是“互惠模式”,这样,企业的竞争力就会消失殆尽,企业也会土崩瓦解。现代企业经济中“你死我活”的丛林法则已经过时,而“合作共赢”的竞争理论不断深入人心。企业利益相关者都是企业价值生产的特质性资源的所有者,他们将企业主要功能设定为社会价值增长而非传统商品生产追求的利润最大化。因此,在价值共创基础上探讨企业社会责任模式更富有现代意义。

一、文献综述

企业作为一种组织出现已经有几百年的历史了,但什么是企业或它的本质是什么?对于这样一个问题,不同时代、不同学派有着不同的理论和阐释。斯密认为企业就是一个进行分工协作生产的单位,而这个认识基本代表了古典经济学对企业的认知。这样,企业就和生产性组织在一定经济形态的某个发展阶段上的特殊形式直接相关,斯密在他的《道德情操论》中所提倡的道德原则和精神也被再次灌注到他的经济学中来,他的使命“就是要证明道德原则在一个道德日益沦丧的社会里仍然起着作用”[4],那就是社会成员都需要互相帮助而不是相互伤害,否则社会便不能维持下去。这是斯密“理性人”的道德约束——每个人都自私自利,但不损人——在行为范畴上的延伸。马克思把企业抽象为劳资关系,也就资本家雇佣工人进行剩余价值生产的地方,实质上是认为雇佣关系就是企业。这种雇佣劳动关系就是工人被异化的过程,“原来的货币占有者作为资本家,昂首前行;劳动力占有者作为他的工人,尾随于后。一个笑容满面,雄心勃勃;一个战战兢兢,畏缩不前,像在市场上出卖了自己的皮一样,只有一个前途——让人家来鞣。”[5]斯密和马克思都描述了资本主义企业是一种雇佣关系,在这种简单的雇主雇员关系就是“企业的原型”[6]。在这种“雇主+雇员”的组织结构中,斯密强调了资本家和工人的相互利用和利益统一的一面,而马克思则强调了资本家对工人的剥削的一面。因而他们的企业理论中所反映出来的道德需求是不一样的,但都表达了对经济行为的伦理考量和道德倾注,突出了人在经济中的中心地位。虽然这两种理论今天仍然在经济学中发挥着指导作用,但它们对企业范围和关系的界定过于狭窄和抽象,因而将雇主和雇员的关系看得也比较狭窄、单一——不是统一就是对立,忽视了雇主和雇员的关系的复杂性,因而企业的责任问题也难以确定。

新古典主义经济学将企业抽象为一个关于投入-产出的生产函数,完全忽视了企业在市场中的主体作用,至于企业(或厂商)内部关系如何,无从知晓,更不关心和讨论企业的内在伦理和外部的道德力量。对于这种状况,越来越多的学者开始反思利己动机在人类行为中的基础作用,并指出它是企业不道德行为的根源。[7][8]鉴于此,Lewis & Mackenzie、Croson & Konow、Camerer & Fehr、Bandiera等、Rai & Fiske批评“利己”主义将个人行为规则直接认定为社会规范,从而忽视了人性及其动机的多维性、不同质性和复杂性,以及个人行为规则与社会道德规范的信息不对称性。[9][10][11][12][13]可见,如果企业真的像新古典经济学厂商理论那样建立在利己动机上,那么就基本没有什么黏合力能把企业的成员结合在一起。一旦利己动机在人类行为中的基础作用动摇了,它在企业经济学中的基础作用也必将崩溃。

新制度经济学将企业视为“契约关系结点”[14][15][16],企业就是通过合同约束各方行动的组织。但这种“契约企业”本质上仍是资本权力或雇主控制理论的延续。随着所有权和经营权的分离的大形势需求,这种契约关系越来越变成了另外的一种控制关系——委托-代理关系——被学术界主流认为是催生了道德风险的主要环境,因为委托-代理问题与不公正的剩余索取权再分配[17][18]和“道德债追索权”[19][20]相关——在此,很必要了解“道德债追索权”的概念。Guidi等指出“道德债”产生于公司将一些利益相关者权利据为已有或发源于公司通过不正确的商业决策来夺取别人的利益,因此必须通过组织治理来解决“道德债”问题,只有将(经济、法律和分配的)公正纳入公司决策考虑之中,才能保护利益相关者的权利。因此,企业商业决策需要与利益相关者“道德债”追索结合起来,只有公正地分配利益相关者的剩余索取权和道德债追索权才能导致公司的长期的社会价值最大化。Guidi等还发现,封闭型公司实质上有更低的“道德债”和代理成本,因为他们公平地分派、保护、加强和分配剩余索取权和道德债追索权给所有的内在利益相关者。[21]由此可见,公正地分派、保护、加强和分配可让渡和不可让渡的权利,是企业应尽的社会责任,是“道德债”治理之关键所在。

近10年来,“价值共创”理论被Agrawal等、Sarmah等扩大到企业利益相关者参与价值创造的内容上来,进一步丰富和充实了企业理论;他们认为,价值由顾客-企业共创的概念不符合所有的现象,因为顾客不是孤立的而是被许多其他行动者(利益相关者)所包围的,所以价值共创发生在相互作用和社会关系的节点,共创价值本质上是社会的,利益相关者共同为自己和为顾客创造社会价值。[22][23]Sarmah等、Ebner & Baumgartner、Koll等认为作为价值链上的成员,主要利益相关者(雇员、顾客、股东和债权人、供应商)对公司的决策和业绩影响更大,而次要的利益相关者(媒体、商业协会、非政府组织和其他利益群体)对公司的影响稍小一些,在价值链上的企业不仅为价值链成员创造利益,还会创造未来价值。[24][25][26]这使企业朝向利益共同体的理论更靠近了一步,为向企业理论之中注入社会责任分析打开了大门。因此,近来一些学者将利益相关者的权利与企业社会责任结合起来,但现存的利益相关者理论对建立在隐含的和明确的“道德债”上的权利和权利保护的定义和界定是不完全、不充分的,其中对企业契约本质和企业家主体责任关系不明确,因此需要对企业家和企业组织理论有更宽泛的开拓与包容。[27][28][29][30]31][32][33][34]在此基础上,一些学者讨论了企业家的伦理责任和企业社会责任问题,在价值共创理论基础上进一步开发企业家及企业组织所内含的伦理价值并建立一个包容性更强的理论,就可以为“企业社会责任”提供了一个新的理论框架。[35][36]

DeBrucker等和Costa & Menichini认为利益相关者之间的利益冲突促进创造性,利益相关者之间一定程度的冲突与相互作用的决策过程相关联,这样就给决策者新的洞察力和压力去寻找所有行动者都接受的改进的解决方案,这样的决策程序可以被看成是“‘制度在行动’创造实现目标的动量”,所以利益相关者之间既冲突又融合的目标最终会导致“制度均衡”。[37][38]“制度均衡”是进行了战略定位的利益相关者之间为寻求满足自我目标的制度而进行谈判的结果,即企业是由所有利益相关者而不单是雇主-雇员结成的利益共同体。这个变化的趋势意味着企业价值创造的范围越来越广大,因而社会责任的意义和作用也越来越重要,越来越具有实践意义。

二、组织中的责任冲突是如何产生的?

不同产权安排可以形成不同的企业结构,但关键要看形成怎样的组织——是等级制还是非等级制?大量事件说明和经验证明,越是等级制的企业组织结构,其中个体责任越是被稀释,所以在个人看来,社会责任与企业组织相关,与个人无关。所以我们完全可以根据具体条件来设计和完善企业组织结构来加强社会责任,不同企业会根据自己现有条件(如利益相关者的关系状况、规模大小、地域环境等综合资源禀赋),选择责任加强而不是责任稀释的组织结构,从而减少或消除“道德债”,获取“组织租”。

那么,在什么样的企业组织结构中,企业个体责任会被稀释或责任感被弱化?什么样的企业组织结构有利于促进企业成员承担社会责任?按照企业组织原则,企业组织结构大致有四类:等级制的(金字塔式的或U型)、团队的(扁三角式的或M型)、集团的(同心圆的或C型)、平等的(水平线的或一字型)和临时的(灵活变动的或T型)。[39]越来越多的事件表明,越是等级繁多的结构,组织中的个人越是不主动承担责任,因为这种组织结构中,个体之间的距离远了,事件发生的道德责任感与个体心理距离也就远了,因而谁都不觉得他们应当为集体的过错和失误而负责。因此,防止和避免这种不负责的行为,我们可以设计一个更少层级的组织结构来减少人们的心理距离来增加责任感。

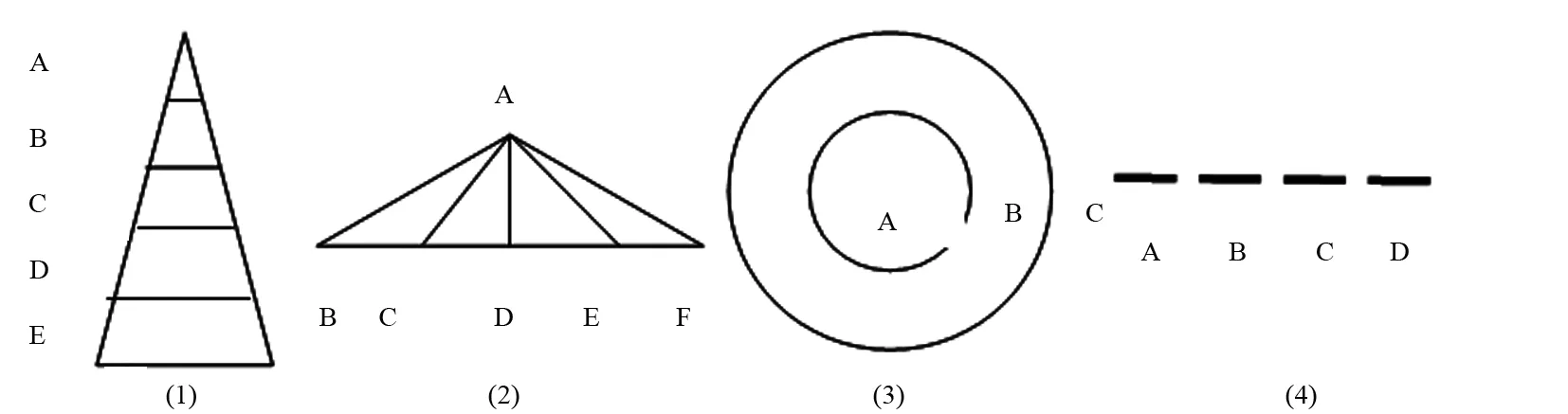

图1演示了企业组织结构的演化图式。

图1 企业组织结构类型

图1中从左向右依次为:(1)“金字塔”结构,A,B,C,D,E分别代表不同的等级。(2)为“扁三角”结构,A代表企业总管,B,C,D,E,F代表企业中的团队,A与B,C,D,E,F之间再也没有中间层,B,C,D,E,F是平等协作的各种团队。(3)为“同心圆”结构,A代表企业的核心利益相关者即主控股东(或董事长),B代表其他的具有独立人格的利益相关者如雇员、一般股东、债权人、顾客、供应商,C代表非人格化的利益相关者如政府、社会和环境。(4)为水平直线的“一字型”结构,这种企业就是网络经济中的企业组织结构,已经出现在网络平台上,例如淘宝,与其加盟店、顾客之间的关系都平等的,加入这个网络平台,三方都承认“三边合同”对各自的约束,“七天无理由退货”表面是保护消费者的利益,实质上是保护了三方的利益。因为只有保护了消费者的利益才能吸引消费者,然后才能增大加盟店家的利益,维护了淘宝的利益。从企业组织结构的演化中,我们可以发现两个规律:

(1)企业组织结构演化存在着去等级、去中心的规律。“扁三角”和“同心圆”就是去等级的产物,但是,“扁三角”去等级不彻底——A与B、C、D、E、F处在上下等级——还保留着官僚治理企业的痕迹;“同心圆”结构去等级比较彻底,但它形成了核心化和中心化的治理结构——这就是精英治理企业思想的遗产——现代公司制企业大都是这种组织形式,所以它是目前企业组织结构的主体。建立在互联网节点基础上的“一字型”结构具有去等级、去中心的特征,这种企业是最新的企业组织形态,已经诞生在网络经济之中。

(2)组织结构不同,利益主体和责任主体也不同,因而它们对承担企业责任和社会责任也就不相同。从图1可以看出:越是等级制的企业,越是相互推卸责任;越是在结构上去等级、去中心的企业组织,越是愿意承担相应的社会责任。至于“哪种组织结构更有利于企业承担责任?”的问题,这里就有了一定的倾向性,我们在后面还将进一步讨论。现在先讨论现有的等级组织结构为什么会产生不道德的行为。

为了确使人们做正确的事情,人们必须对他们的行为的结果负责。所以个人责任是道德行为的前提。但在等级制组织中的个人,都不觉得自己应该负责任,也没有人觉得有必要负责。一旦没有人负责任或逃避责任,企业不道德的行为就更可能发生。个体不觉得对他们的组织行为负有责任的原因可能至少有如下几个方面:

(一)在等级中责任被分散了

在企业或公司的组织结构中,员工不得不服从上司的命令,即使这个命令本身是错误或是有道德问题的。如果你要抗议,可能就要“卷铺盖走人”了。因此,人们形成了这样一种职业观念:作为一个好员工,他们必须放弃一定程度的独立性和自主性,他们期待管理者告诉他们做些什么,他们也认为他们应该做管理者要求做的事。我们在工作中经常会执行权威人物的命令,即使这些命令和他们个人是非观和信仰是相矛盾的。例如,许多战争中的军人被迫屠杀无辜人,因为他遵守上司的命令。即使在今天以团队为导向的组织里,绝大多数人还是做着别人让他们做的事。因此,对权威人士的道德标准要求必须是较高的,他必须有较高的道德,然后他才会向下级传递一个信息:每个人都必须按道德标准行事!如果他的道德水平或对他的道德要求较低,那么他是不会向下级传递道德要求的。在等级制组织中,由于缺乏民主和选举机制,权威人士的道德标准就缺乏广泛的社会基础。在这种情况下,个体通常被鼓励将责任转移给更高层级的管理者或权威人士,下级总是认为处在更高层次的人会负起责任,而认为发生不道德行为不是他们的责任。因此,在大多数情况下,他们不仅不会将潜在的问题报告给上司,而且还有一种强烈激励从事于吹牛式的商业行动。

(二)在组织层级中道德变得模糊

由于组织责任被分散了,责任的划分是现代专业化分工要求的,所以一个组织的设计会影响到个体在组织中接受的信息的性质以及他们是否负有责任。官僚化的组织结构A,B,C,D,E等层次之间两两隔开而形成封闭,让个体只能看到问题的很狭小的部分,这让他们没有负责任的感觉。例如,武器制造者认真大屠杀跟他们没有关系,其道德问题也不是他们负责的范围之内;参谋总部认为他们决定打仗,但却没有决定让士兵去屠杀;士兵说他们只是执行上级的命令,决策之错不是他们的个人的错。在他们这些个人看来,实际结果距离他们个体决策的距离很远,所以,斯科特·佩克(Scott Peck)说:“任何团队都毫不例外的没有道德心,直到每个人都必须为整个团队行为——因为他是组织的一部分——直接负责。我们还没有开始达到那个程度。”[40]

(三)由于与潜在受害者的心理距离较远责任被稀释了

当潜在的受害人不在视线之内时,心理上的感觉比较遥远了,人们就很难觉得自己应该对其不道德结果负责。人们首先关心自己身边发生的事件,然后再延伸到周边地区、较远地区和遥远地区;人们最关心自己亲人的事,然后再延及朋友、老乡、国人,最后是遥远的外国人。总之,从心理学实践来说,潜在的消极结果越远离我们,责任越小,更可能做出伤害到别人的决定;当我们将决策视为其他人的责任时,我们更可能同意伤害其他人的决策。“事不关己高高挂起”,说的就是事件发生距离我们越远,就越不关心。如果组织等级或层级过多,不同层级之间的人会觉得他们之间的心理距离远了,他们就不会关心各自所发生的事情及其责任。所以,越是等级制的组织,人们心理距离越远,就越是远离责任。下级认为上级应当负责任,上级认为这是下级应当的承担责任,甚至还会扭曲责任观念,认为下级就应当为上级承担而不是分担责任。

(四)“我没有参与决策我就不负责”

在一个等级制组织中,这是员工普遍存在的一个借口。由于决策不民主,中下层次机构和普通员工没有大政方针的议事建言和参与权,他们就不觉得自己应该为决策的失误和因此导致的道德问题负责。在他们看来,决策者或决策层为这种失误负责任是理所当然的。而在决策者或决策层看来,所有决策是他们这个高级层次的团队决定的——虽是少数人,甚至是董事长或最高执行官来决定的——也借决策团队的名义来说是团队决策的,因而决策的责任分散开来了,没有任何个人觉得应该负有责任。特别是在一个具有“凝聚力”的团队中,人们会遵从或习惯于“群体思维”群体决策,单个群体中的成员很难表达不同意见。特别是,群体思维中存在着一个流行病——群体“道德幻觉”,即觉得群体是不会做任何不好的事情的,如员工相信公司有好的名声,不会做伤害顾客的事情。就像普通民众对政府、党员及其官员也产生“全心全意为人民服务”的“道德幻觉”,认为他们这个群体不会犯道德错误一样。在这种“道德幻觉”下,自然就放松了组织的道德和社会责任的标准,也放松了对组织的道德和社会责任的监督。其中个人责任感和责任心就可见一斑了。

越是等级制结构,越是容易犯上述的组织问题。因而在某种意义说,企业伦理和社会责任问题不是某个人的问题,而是一个组织问题。图1中的“金字塔”结构,由于A,B,C,D,E分别代表不同的等级,各层级之间的距离扩大和信息封闭而削弱了个人责任。而“扁三角”的结构,由于A这个企业总管形成对B,C,D,E,F这些团队的直接控制,并且与B,C,D,E,F团队之间再也没有任何中间层,从而减少最高领导和基层之间的距离;各团队之间在业务上职责分明,互相协作,各司其职,直接对主管负责,因而责任心也就强化了。在“同心圆”结构中,由于B层的所有的利益相关者都围绕企业这个集团的利益而展开活动,如果A这个企业的核心利益相关者即主控股东(或董事长)能够正确处理与B层的利益相关者如雇员、一般股东、债权人、顾客、供应商的利益关系,遵守合同,信守承诺,履行责任,就会发挥“领头羊”的作用并形成向心力,形成企业价值共创共享的良性循环,最终不仅能够实现企业利润最大化,而且还能实现企业社会价值的增长。“一字型”组织结构是一个彻底去等级化、去中心化的网络组织,成员之间完全是通过信任而形成群体。它虽然是一个新事物,但其道德责任明显地加强了。

可见,一个组织的设计会影响到个体在组织中接受的信息的性质以及他们是否负有责任。官僚化的组织结构让个体只能看到问题的很狭小的部分,这让他们没有负责任的感觉。当潜在的受害人不在视线之内时,心理上的感觉比较遥远了,人们就很难觉得自己应该对其不道德结果负责。我们时常所说的“服从命令”或“服从权威”,实质是在把责任分散给上司或权威人士,让人们觉得在心理上远离他们的行为。所以,我们可以设计一个非等级制的组织结构来减少人们之间的实际距离和心理距离,从“金字塔”到“扁三角”要减少许多中间的层级环节,而“同心圆”结构若要强化责任,首先必须强化企业核心——企业家或董事、经理——的责任。所以,强化企业社会责任,必须减少组织等级和用《公司法》来规定企业高层的责任。“一字型”的组织结构中,由于成员之间是平等的关系,他们之间的越是信任加入网络的人数就越多,其价值就发生递增效应。

三、加强企业成员责任的组织设计

传统道德经济学以动机和偏好为起点来研究企业伦理决策的路径在理论上和现实中遭受到严重的挫折,因为企业组织的外延化趋势越来越明显,传统的狭义企业“黑箱”越来越限制了和难以解释企业的伦理决策。如果将企业价值(包括社会价值)的形成看作是利益相关者共同努力的结果,更有利于让企业接受社会责任的观念,从而降低道德风险,更好地获取竞争优势。

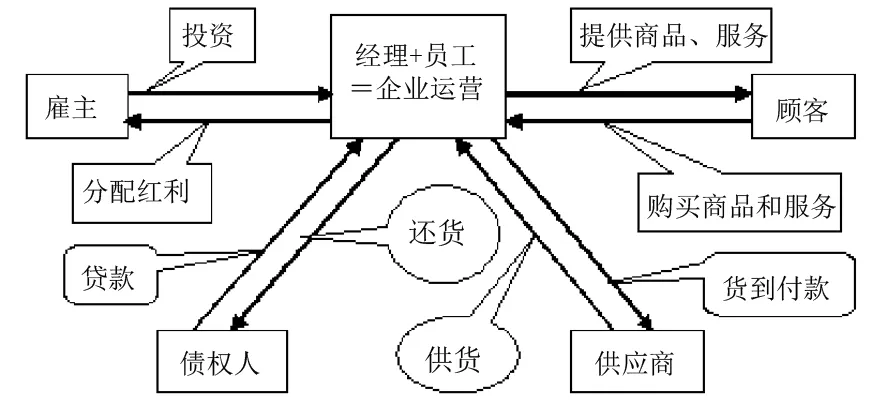

首先,我们设计的企业组织在结构上要能突出企业家或董事、经理的责任地位,让他们能够发挥“领头羊”的作用。谁是企业的核心?无论“原型企业”还是现代企业,雇主处于企业的核心地位,虽然现代公司制企业的雇主大多已隐身在幕后而不直接从事企业经营管理,将企业或公司的运营交给了职业经理人(高级雇员),但他仍然是企业的最终控制者——主控股东或最大董事,他们同职业经理人一起构成企业的核心。根据图1中的(3)图——同心圆结构,可以进一步将A和B的关系演化细化为图2,则更加清晰地表达出了主要利益相关者之间的经济关系。

图2 广义企业组织架构[41]

从图2可以看出,现代企业是利益相关者结成的利益共同体,这符合现代企业的开放性和社会化趋势。我们以一个创业型的企业家的企业为例,如果企业家能力为作为企业组织结构的逻辑起点,那么建立个人行动与组织化行动的协调的逻辑思路,从而解决“企业家不在企业之中”的问题,一切困难就可以手到擒来、迎刃而解了。因为卓越的企业家具有“三种能力”:一是发现利润的能力,这是作为企业家的独特的能力;二是聚众创业能力,也可以称为“聚众人之力发财致富的能力”,因为企业财富不是企业家一个人创造而是企业员工大众共同所创造的,作为企业家需要能够聚集人力资源从事谋求利润的活动的能力;三是服务能力,企业主要是靠为消费者提供商品或服务来获取利润的,没有服务意识不具备服务能力,难以成为企业家。[42]企业家的这样三种能力包含着丰富的道德和责任内涵,因为每个能力基本上都是要与他人打交道才能生效的,或者说,它们只有在经济交往实践中、在人与人的关系中,才能成为将潜能转化为实际的能力。因而,他必须遵守契约,信守承诺,履行责任。这就为企业的社会责任提供合理的解释。

在公司行为中,企业家或董事、经理无疑处于最核心的地位。公司的一切活动,都是由企业家或董事、经理参与决策、负责执行的。无论是图1中的哪种结构,企业家或董事、经理总是处于顶层,或核心,起着至关重要的决定作用。所以,在公司法上解决好董事、经理对利益相关者的义务与责任问题,很多问题可以因此迎刃而解。在我国市场经济发展与完善过程中,建立和完善董事、经理对利益相关者的义务与责任制度,对于有效建立良好的信用环境和交易秩序,尤为重要。

在现代公司制企业中,要确定企业的责任,首先要明确区分利益相关者承担的合理风险是什么,哪些风险是A这个核心层应该承担的风险,哪些风险不应该由B和C层的利益相关者承担的,这是公司法对利益相关者保护制度建立和完善的基础。股份有限责任、公司财产、人格和责任独立是公司法的固有制度。在此固有制度下,B、C层级利益相关者与企业家或董事、经理合理分担了公司经营失败的风险。也就是说,B、C层级利益相关者所应承担的合理风险是企业的经营失败、资不抵债所导致的损失,不应由B、C层级利益相关者承担的风险则是公司欺诈(出资不实、抽逃出资、隐瞒或转移资产、逃避债务)、利用关联交易进行利益输送、违规或变相分配利润从而不正当地减少企业资产,企业家或董事、经理滥用公司独立人格、有限责任而投机冒险带来的风险。企业所面临的这些困境和风险,症结在于董事、经理没有履行法定的职责和义务。所以,要解决我国的企业社会责任和信用问题,就必须在法律制度上明确董事、经理的义务与责任,建立和完善利益相关者的保护和责任机制。所以,我们不妨对企业家或董事、经理的要求高一些,这样企业家就会有 “在角色中行动”的激励,从而提高企业家或董事、经理承担社会责任的意愿与能力。

如何平衡企业和利益相关者之间的利益,是企业治理当中的一个重要任务。对企业利益相关者的保护的程度或水平,对交易成本和交易效率、交易风险有着重要的影响,是一个国家投资环境的重要组成部分。现代各国公司法,无不以股东、债权人、员工等的利益保护的完美统一作为追求的目标,企业负责人对企业利益相关者的义务与责任制度的完善是各国公司立法竞争的一个重要内容。如果国有企业依据《公司法》来进行市场管理,建立和完善企业家或董事、经理对利益相关者的义务与责任制度,对于有效建立良好的信用环境和交易秩序,尤为重要。更助于形成有效的激励与约束机制,从而促进企业的效益增长。

其次,我们可以进行有利于履行社会责任的企业组织设计,设计一个更少层级的组织结构来减少人们的心理距离,增加责任感。从根据图1和图2可知,等级层级越少的组织结构,个人责任感就超强,“扁三角”结构明显比“金字塔”结构的个人责任意识强,因而其社会责任意识也就强。这是非常明显的,也有大量的例证可以证明这个命题。

鉴于T型企业组织结构在现实中并不多见,也难以把握,我们重点讨论“同心圆”和“一字型”的组织结构。依次我们先讨论“同心圆”的结构优势:

(1)与“金字塔”和“扁三角”结构的单向责任——下级对上级负责——相比,“同心圆”结构却是“多重双向责任”的:A与B之间是双向责任的,即A对B负有责任,B对A负有责任;B与C之间,A与C之间,亦是如此。也就是说,A、B、C之间都存在着双向动态责任,而不是单方向另一方的负责,这样就可以形成一个利益相关者之间的社会责任的循环与互动,从而可以创造出良好的社会信用和社会责任态势。

(2)企业家或董事、经理的个人责任是企业社会责任的中心。由于企业家或董事、经理是企业主要或最终决策者,但却只负有限责任,这就纵容了他们冒险和不当行为。因而在2002年安然公司倒闭之后各国《公司法》修订的主要方向就是强化企业家或董事、经理的责任,明确规定在特定情形(公司欺诈、利用关联交易进行利益输送、违规或变相分配利润从而不正当地减少企业资产,企业家或董事、经理滥用公司独立人格、有限责任而投机冒险带来的风险,等等)下企业家或公司董事、经理必须对自己的行为负责,从而在权力源头上扼制不负责任的动机。社会责任是从共同利益中派生出来的,而不是从预设理性人动机,或者从个人利益派生出来的。因此,将企业看成一个利益相关者组成的利益共同体——不仅描述了现代企业的开放性、社会化的基本特征,而且从中可以派生出更多的社会责任来,这就为企业社会责任提供了合理的解释。

(3)由于A、B、C三层利益相关者涉及广泛,个人、企业、社会“三位一体”,其“社会责任”的意义更具有针对性和现实意义。由于经济活动的主体是企业,社会信用问题最关键的是要解决企业的信用问题,而企业信用问题则主要表现在企业能否正常处理利益相关者之间的利益关系,与企业利益相关者的责任机制和利益保护制度直接相关。较低的固有的内在利益冲突是由于那些公司在处理风险负担的公共分配和决策权的公共分配上有较好的组织的和文化的系统。如果利益者相关者权利保护不充分,公司及其代理人就有一种强烈激励从事于吹牛式的商业决策,他们承诺的最好收获的成功概率却极低。因此,完善企业利益相关者保护制度,不仅是维护交易安全和保护正常的经济秩序的需要,也是社会信用建设的需要,它还对保护企业利益、完善公司治理机制、建立现代企业制度具有重要的意义。

目前,网络经济已经诞生。网络经济不是虚拟经济,它是一种“建立在关系和技术基础上的实体经济”[43],但它的特性和规则仍然在人们的观察和探讨之中,网络经济将会给我们带来什么样的变化?它会不会改变企业的组织结构?从目前的形势来看,网络经济明显不同于传统的工业经济,其生产方式发生了显著的变化,其价值生产也明显地不遵守工业经济中的商品价值增长方式。因为,“网络价值之总和会随着网络用户数以平方的速度增长。换句话说,如果网络中节点的数量以算术级的速度增长,网络的价值就在以指数级的速度增长。新网络用户的加入会使所有用户的价值都得到提升。”[44]网络经济就是大众经济,就是一种去垄断化、去中心化的经济——没有谁能够垄断经济,也没有谁是主导和精英——全是独立自主经营的经济个体,一种分化而又通过网络紧密地连接在一起的经济形式。在网络经济条件下,人们结成群体或组织的主要动力是价值递增——人人都从中获得自已想要的利益;人们结成群体或组织的黏合剂就是信任:也就是标准和规范——不仅仅是技术的标准和规范,也是道德的标准和规范。所以说,网络经济严格地依赖于标准和规范。如果哪个人不遵守网络规范,不会融入到群体中来,他就享受不到网络的价值递增效应,并且被孤立,从而享受不到网络经济的效益。在这种情况下,他别无生路,所以他就更愿意遵守规则和道德。

T型的企业组织结构,就是以灵活多变为原则的,它突出责任和绩效,当以责任为中心的时候,它非常遵纪守法;当它以绩效为中心的时候,可能会产生一些违法乱纪和不守道德的行为。所以,这种组织结构应考察它的目标任务是什么,然后才能确定它的行为本质。进一步说,临时的T型结构是一个转型的结构,如果它是根据企业的经济目标和伦理目标而设计的,那么它就是一个更为倾向于承担社会责任的结构;如果仅仅是为经济目标而设计的结构,可能会鼓励或刺激不道德行为。

作为现代公司制企业,大多是股份制企业,即是由利益相关者所结成的利益集团或联盟。在这个集团或联盟中利益相关者权利是不平等的,主控股东或企业家具有明显的强势,他们之间的博弈不同于一般博弈,必须以合作为主,否则特质性资源就达不到效用最大化。在种情况下,完善企业社会责任机制还要强调如下一些情况:(1)建立主控股东或企业家的责任机制,明确规定“不道德经营”是他应当承担的责任范围,要给予受损者经济赔偿。(2)建立“道德债”追索机制或补偿机制,防止庄家通吃,保护弱者权利。(3)建立公平分配机制,根据利益相关者在价值增长中的贡献和责任,公正分配剩余索取权和风险负担。(4)扩大的集体协商谈判机制,保证利益相关者讨价还价、追究责任的权利,形成企业群体规范或共同行动纲领。

注释:

[1] A. Alchian & H. Demsetz. “Production, Information Cost and economic Organization”,AmericanEconomicReview,vol.62,no.5(1972),pp.777-795.

[2] 德姆塞茨:《企业经济学》,北京:中国社会科学出版社,1999年,第20-23页。

[3] 青木昌彥:《企业的合作博弈理论》,北京:中国人民大学出版社,2005年,第8、68-82页。

[4] 马克·A.卢兹、肯尼思·勒克斯:《人本主义经济学的挑战》,成都:西南财经大学出版社, 2003年,第35页。

[5] 马克思:《资本论》(第一卷),北京:人民出版社,1995年,第200页。

[6] R. H. Coase, “The Nature of the Firm: Origin, Meaning, Influence”,JournalofLaw,Economics,andOrganization,vol.4,no.1(1988),pp.3-47.

[7][10] R. Croson & J. Konow,“Social preferences and moral biases”,JournalofEconomicBehavior&Organization,vol. 69,no.3(2009),pp.201-212.

[8]S. Bowles, “Endogenous Preferences: The Cultural Consequences of Markets and Other Economic Institutions”,JournalofEconomicLiterature, vol,36,no.1(1998),pp.75-111.

[9] A. Lewis & C. Mackenzie, “Morals, money, ethical investing and economic psychology”,HumanRelations, vol.53,no.2(2000 ),pp.179-191.

[11] C.F.Camerer & E.Fehr, “When Does ‘Economic Man’ Dominate Social Behavior?”,Science,vol.311,no.5757(2006),pp.47-52.

[12] O.Bandiera, I. Barankay & I. Rasul, “Social Preferences and the Response to Incentives: Evidence from Personnel Data”,TheQuarterlyJournalofEconomics, vol.120,no.3(2005),pp.917-962.

[13] T. Rai & A. Fiske, “Moral Psychology Is Relationship Regulation:Moral Motives for Unity, Hierarchy, Equality, and Proportionality”,PsychologicalReview, vol.118,no.1(2011),pp.57-75.

[14] R. Stultz & R. Williamson,“Culture, openness, and finance”,JournalofFinancialEconomics,vol.70,no.3(2003),pp.313-349.

[15] A. Shleifer,“Understanding regulations”,EuropeanFinancialManagement,vol.11,no.4(2005),pp.439-451.

[16] E. Stiglitz,Makingglobalizationwork:thenextstepstoglobaljustice,London: Allen Lane,2006.

[17] R. Freemanr, D. Kruse & J.Blasi,“ Monitoring colleagues at work: profit sharing, employee ownership, broad-based stock options and workplace performance in the United States”,CentreforEconomicPerformance,DiscussionPaper,no.647(2004),pp.1-35.

[18] S. A. Reiter,“Storytelling and ethics in financial economics”,CriticalPerspectivesonAccounting,vol.8,no.6(1997),pp.605-632.

[19] M. Guidi, J. Hilier & H. Tarbert,“Maximizing the firm’s value to society through ethical business decisions: Incorporating ‘moral debt’ claims”,CriticalPerspectivesonAccounting,vol.19 ,no.5(2008),pp.603-619.

[20][21] M. Guidi, J. Hilier & H. Tarbert,“Successfully reshaping the ownership relationship by reducing ‘moral debt’ and justly distributing residual claims: The cases from Scott Bader Commonweath and the John Lewis Partnertship”,CriticalPerspectivesonAccounting,vol.21,no.4(2010),pp.318-328.

[22] A K.Agrawal &, Z.Rahman, “Co-creation of value through integration of stakeholders”,Porcedia-SocialandBehavioralSciences, vol.189(2015),pp.442-448.

[23][24] B.Sarmah, J.U.Islam & Z. Rahman, “Sustainability, social responsibility and value co-creation: A case study based approach”,Porcedia-SocialandBehavioralSciences, vol.189,no3(2015),pp.314-319.

[25] D.Ebner & J. Baumgartner,Therelationshipbetweensustainabledevelopmentandcorporatesocialresponsibility,In Corporate Responsibility Research Conference(CRRC), Dublin, Ireland,2006,pp.4-5.

[26] O.Koll, A. G.Woodside & H. Muhlbacher, “Balanced versus focused responsiveness to core constituencies and organizational effectiveness”,EuropeanJournalofMarketing.vol.39,no.9/10(2005),pp.1166-1183.

[27] S.M.Isa, “Corporate social responsibility: What can we learn from the stakeholders?”,Procedia-SocialandBehavioralSciences, vol.65(2012),pp.327-337.

[28] G.D.Antoni & L.Sacconi, “Social responsibility, activism and boycotting in a firm-stakeholders network of games with players’ conformist preferences”,TheJournalofSocio-Economics,vol.45(August 2013),pp.216-226.

[29][37] K. De Brucker, G.Macharis & A.Verbeke, “Multi-criteria analysis and the resolution of sustainable development dilemmas: A stakeholder management approach”,EuropeanJournalofOperationalResearch,vol.224,no.1(2013),pp.122-131.

[30][38] R.Costa & T.Menichini, “multidimensional approach for CSR assessment: The importance of the stakeholder perception”,ExpertSystemswithApplications,vol.40,no.1(2013),pp.150-161.

[31] J. Martínez, M. Fernāndez & P. Fenāndez, “Corporate social responsibility: Evolution through institutional and stakeholder perspectives”,EuropeanJournalofManagementandBusinessEconomics,vol.25,no.1(2016),pp.8-14.

[33] 郑志刚:《利益相关者对公司控制权的分享、承诺可置信成本和公司治理的股东价值导向》,《世界经济》2007年第8期。

[34] 赵德志:《论企业社会责任的对象——一种基于利益相关者重新分类的解释》,《当代经济研究》2015年第2期。

[35] 黄 静、王新刚、童泽林:《企业家社会责任道德发展观:基于本土文化的解读》,《统计与决策》2011年第2期。

[36] 周中胜、王 愫:《企业家能力、信用评级与中小企业信贷融资可获性——基于江浙地区中小企业问卷调查的经验研究》,《财贸经济》2010年第6期。

[39] U型组织(集中的)与M型组织(分散的)在现代企业经济学中常出现,为大家所熟悉。C型组织(circle型的简写)是一种具有向心力的圆形组织结构,T型组织(临时[temporary]或转型[transitional]的简写)是根据具体情况而灵活变化的组织结构。

[40] S.Peck,PeopleoftheLie:TheHopeforHealingHumanEvil,New York:Simon & Schuster,1983.

[41][42] 方建国:《企业“道德债”治理的合作架构》,《福州大学学报》(哲社版)2018年第2期。

[43][44] 凯文·凯莉:《新经济新规则:网络经济的十种策略》,北京:电子工业出版社,2014年,第xviii,23页。