日本“产业经营史”研究的源流

2019-03-23林彦樱井泽龙

林彦樱 [日]井泽龙

(1. 广岛大学社会科学研究科, 日本国广岛县东广岛市 7390046;2. 滋贺大学经济学院, 日本国滋贺县彦根市 5228522)

日本是较早引进企业史的国家之一,在企业史研究方面有着深厚的积淀。日本系统地引进企业史始于上世纪60年代,如果以1964年经营史学会的成立为标志,企业史这一学科在日本至今也有了超过50年的积累。而事实上,早在经营史学会成立之前,日本就已经存在类似于企业史的研究,大学中也开始设置了类似的教席。不仅如此,日本的企业史比美国更早地实现了学术组织的制度化。美国的Business History Conference虽然成立于1954年,但是早期只是少数学者组成的研究会,直到1971年才开始具备学会章程和理事会,成为严格意义上的全国性学会组织。[1]而日本经营史学会的前身经营史研究会成立于1960年,略晚于美国,但是仅在四年之后(1964年)就发展成全国规模的经营史学会,设置了学会章程和理事会,并在1965年开始征集会员,1966年发行学会刊物《经营史学》。[2]

至今为止,在中日文献方面都有一些介绍日本的企业史研究的文章或者著作。在中国,王处辉和橘川武郎的论文介绍了日本的企业史研究的基本情况,对增进中国学界对日本的企业史研究的了解做出了很大贡献。[3]日文文献方面,《经营史学的二十年(経営史学の二十年)》《经营史学的五十年(経営史学の五十年)》《探寻经营史的历程(経営史の歩みを聴く)》等日本经营史学会的官方著作,详细记录了日本经营史学会的发展过程、重点研究领域和代表性的研究成果,是了解日本企业史研究的重要文献。

虽然上述文献为我国学者了解日本的企业史研究提供了重要参考,但是却很少深入分析其重要特点:那就是以产业为基本立足点的企业史研究占据了重要位置,同时企业史研究保持了与经济史研究的密切互动。本文旨在通过梳理学术史文献,理清日本经营史的发展脉络,以及在此脉络中产业经营史传统的形成过程。由于研究风格的特异性,日本的企业史与美国乃至欧洲的企业史有着一定的区别。为了便于区分,本文在泛指一般意义上的Business History时采取国内通行的“企业史”的译法,而特指日本的“経営史”时则沿用日文汉字的直译“经营史”。

一、重视以“产业”为分析单位的日本经营史

如上文提到的,Business History在日本一般被翻译为“经营史(経営史)”,至于这一术语是何时、如何确定下来的,尚没有找到特别明确的记载。据笔者的考证,“经营史”这一译法的使用最早可以追溯到1934年,酒井正三郎将格拉斯发表在Economic History Review上的题为“Business History”的标志性论文介绍到日本的时候。[4]不过,同一年也介绍了该论文的大塚久雄则将Business History 翻译为“经营经济史(経営経済史)”[5]。由此看来,在战前的日本,Business History的译法并没有得到统一,这一现象一直延续到了战后初期。1949年,栗田真造将出版的教材命名为《经营经济史》,而1951年东京大学设立的教席则命名为“经营发展史(経営発達史)”[6]。“经营史”这一术语逐渐确定下来,似乎是20世纪50年代末的事情。1957年,富山大学开设了日本最早冠名为“经营史”的教席。1961年,井上忠胜虽然认为“‘经营’作为译语是否恰当仍有讨论的空间,或许使用‘经营活动’或者‘事业管理活动’这样的词汇更为贴切”,但仍将其出版的专著命名为《美国经营史(アメリカ経営史)》。[7]

需要强调的是,在日本,经营史的研究对象也不局限于企业,这一点被认为是“学界的共识”[8]。日本经营史学会前会长橘川武郎强调,Business History不单包括企业,也应该包括非营利组织、政府组织等。[9]从这个意义上说,汉语的“企业史”这一译法是否贴切,似乎也有讨论的空间。

那么,日本的经营史有什么样的特征呢?为了明确这一点,笔者收集了日本经营史学会的会刊,也是日本的企业史研究的主要刊物《经营史学》上自1966年创刊以来,到2015年的50年内的所有论文共计546篇,[10]在逐一确认其内容的基础上,对其进行了分类。[11]

通过整理这些论文,首先发现《经营史学》上刊载论文的第一个特点,是其跨学科的特性非常明显。在除去理论性论文和资料介绍的486篇实证研究论文中,根据其主要运用的概念和理论框架进行分类,可以发现主要使用管理学概念和理论的论文最多,有282篇;其次是不拘泥于特定学科的理论框架,而以说明史实为目的的历史学倾向的论文,有134篇,而基于经济学的视角(包括马克思主义经济学)的论文有57篇,最后基于社会学视角的论文有13篇。[12]

由于企业史研究的侧重点在于研究企业内部活动,因而使用管理学概念的论文最多并不稀奇。相比之下,侧重于其他学科背景的论文数量较多,则凸显了日本的经营史有明显的跨学科特征,这一点从《经营史学》上发表论文的所属院系也可以看出。在《经营史学》上有明确记载作者所属院系的2005年到2015年的105篇论文中,所属单位最多的是经济学院的作者有52名,几乎占到一半;其次是管理学院的21名。这些任职于经济学院的研究者一部分是某些大学经济学院经营史教席的教师或学生,而另一部分则是研究经济史,尤其是下文提到的研究产业史的研究者。虽然他们的研究中也会采用管理学的概念,借鉴企业史的研究视角,但是其问题意识有很强的经济史属性。这一点也从侧面说明了日本的经济史与经营史的密切联系。

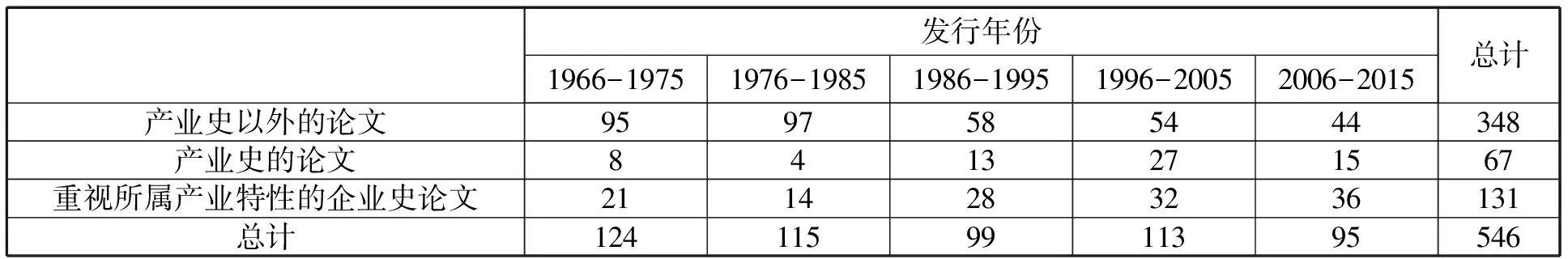

第二个特点,是把个别企业的历史放在整个产业的发展框架下的研究,或者直接以产业整体作为对象的产业研究较多。这一点从表1也可以看出。在546篇论文中,纯粹的产业史的论文有67篇,在重视所属产业的产业特性的基础上进行的个别企业的案例研究的论文有131篇,加起来占到整体的三分之一以上。从时间上看,在80年代之后,“产业史的论文”和“重视所述产业特性的企业史论文”的论文明显增加,尤其是1996年之后,两者相加的论文数甚至超过了“产业史以外的论文”的数量。

表1 《经营史学》的论文分类(单位:篇)

资料来源:笔者根据《经营史学》期刊论文进行分类整理。

从以上分析大体可以看出,日本的经营史研究的重要特征,第一是研究范式的多样性,或者说是跨学科特性;第二是在研究个别企业的组织管理活动的同时,十分注重所属产业的特性及其发展动态。而且这两个特点是紧密联系的。

“企业史”这一学科本身就具有很强的跨学科特质。日本的经营史的特点,主要体现在其与日本本土的经济史研究有着密切的交流和联系。《经营史学》论文的作者主要来自经济学院的经济史专业也体现了这一点。这种经济史与经营史的重叠在关西地区更为明显。在经营史学会成立50周年纪念的访谈录《探寻经营史学的历程(経営史学の歩みを聴く)》中,早期参与经营史学会创建的学者们也频繁提及这种立场。比如,渡边尚强调“没有必要执着于经济史与经营史的区别”。由井常彦则表示,经营史学会成立后,“大阪的(经济史)研究者已经几乎都是经营史,加入了经营史学会。除了货币史以外的学者几乎都参与了。”[13]

此外,在实际的学会运营和学术研究中也有不少经济史与经营史相互重叠的事例。在日本,经营史学会与社会经济史学会、政治经济学经济史学会被认为是经济史类的三大学术组织之一。在经营史的主要刊物《经营史学》,经济史的主要刊物《社会经济史学》和《历史与经济》上,经常可以看到同一作者针对同一研究对象发表的系列论文,而且这些论文最后会被修改后收录到同一本专著之中。此外,现在经营史学会的关西分会每年六次的例会中都会有两次与社会经济史学会的近畿分会的例会合并举行,使得报告人能够同时获得两个领域的学者们的意见。又如,下文会提及的学者们联合撰写出版的经营史研究系列丛书中,也常有原本从事经济史研究的学者参与。杰弗里·琼斯指出,从世界范围上看,美国的企业史与管理学的关系更为密切,而欧洲的企业史则更接近于经济史学。[14]从这个意义上说,日本的经营史似乎更接近于欧洲模式。[15]

第三个特点,是日本的经营史尤其注重从产业角度出发研究企业史,并形成了一种学术传统。现任日本经营史学会会长泽井实在学会官网的介绍中,就强调“日本的经营史研究的特点之一,是在或可称为‘产业经营史’的各产业部门的经营史研究方面有着深厚的积淀”[16]。前会长橘川武郎也表示,日本的经营史研究在产业经营史研究的基础上,形成了关注产业特有的竞争力的研究方法。[17]此外,在学会历史回顾《经营史学的50年》中,收录了产业史领域的主要学者武田晴人的一篇题为《经营史与产业史》的研究综述。武田在文中提到,该书的编辑委员会委托他写这篇综述,是因为“在国际上,日本的经营史研究的特征之一,是有着将经营史在产业史的脉络中进行讨论的传统”[18]。山崎广明在经营史系列丛书《战后日本经营史》的序言中,也强调“在追踪企业发展轨迹时,由于单一企业的活动在现实中以具体的产业为场景进行行动,因而实证研究也应该从追踪不同产业的企业的发展历史出发”。[19]

在日本的经营史研究中,除了众多的案例研究之外,学者们还会组织起来,按照产业将经营史研究的最新成果集结成“日本经营史”系列专著,这种学术作品形式的涌现也可以认为是“产业经营史”在日本非常发达的一个表现。比较具有代表性的作品主要有: 1990到1991年出版的东洋经济新闻社的《战后日本经营史》(3卷本),2012年之后日本经营史研究所陆续出版的“产业经营史研究系列丛书”(目前已出版10卷,总共预计出版20卷)等。前者在第一卷第一章《战前战后日本的大企业》中先概览了从战前到战后的主要产业的变迁,其后每一章叙述一个产业的发展历程。“产业经营史系列”也按照相似的方式,一卷描述一个产业的发展史。除了上面两个系列之外,2009年到2011年密涅瓦书房还出版了《讲座日本经营史》(六卷本),这个系列的编排顺序虽然不是按照产业,而是按照时期构成,但是也会在各卷中收录每个时代相应的具有一定特点的产业的发展历程。

此外,关于在日本为何以产业为分析单位的产业史以及产业经营史研究十分盛行。黑泽隆文认为,主要原因有:第一,日本的“整套型(fullset)”的产业结构,使得日本在国内存在诸多产业作为分析对象;第二,各个产业中的主要企业相对稳定,产业间的资源移动相对较少,使得产业分析具有较好的“实体”;第三,日本的政界,行业组织和企业界形成了非常紧密的网络,留下了大量以产业为单位的统计以及资料;第四,学者和实业家们对“产业”一直保持高度关注。[20]

除了上述两个特征,日本的经营史学还有其他特点。比如,日本的经营史十分重视财阀的研究。《经营史学》从1966年到2015年的共计546篇论文中,以财阀为题材的论文共有79篇,这些论文主要集中在1995年之前的时期,共有62篇。除了经营史学之外,日本还有专门以某一财阀为对象的学术刊物,比较具有代表性的有:《三井文库论丛》(1967年创刊),《住友史料馆报》(1977年创刊,1988年前称为《住友修史室报》),《三菱史料馆论集》(2000年创刊)等。此外,日本的经营史还十分重视对于“日本的特征”的研究。尤其是在日本式经营为世界关注的20世纪80年代到90年代,涌现出一批由经营史、经济史、管理学、社会学等多个学科的学者的共同成果,比较具有代表性的有:伊丹敬之、宫本又郎、加护野忠男、米仓诚一郎编《案例集:日本企业的经营行为》等。

本文主要讨论 “产业经营史”传统的形成,及其与经济史和经营史的学科发展的关系。关于财阀以及日本式经营的内容,王处辉和橘川武郎的论文中已有论及,故不再赘述。

二、日本经营史的早期发展

日本的经营史研究之所以重视产业,与其在日本的形成与发展过程有着千丝万缕的联系。一方面,在系统地引进企业史之前,就已经存在着类似于企业史的研究,这些研究很大程度上影响了日本的经营史研究的发展方向;另一方面,经营史学会成立之后,对邻近学科采取了较为开放的发展策略,接纳了许多经济史研究者加入其中。这些带有经济史背景的学者的加入,使得日本的许多经营史研究不是以组织和制度为落脚点,而是以整个日本的经济社会或者代表性产业为落脚点,这可以从2015年出版的学术史回顾《经营史学的50年》的编排中窥见一斑。这本书第一部分《经营史的方法与课题》的七章中,除了作为总论的第一章《经营史的方法》外,第二章《经济理论与经济史》、第三章《小经营的发展》、第四章《经营史与区域发展》的作者都是经济史出身,这些论题带有很强的日本经济史的色彩。此外,在四部分的构成中,第三部分“日本经营史——产业的诸侧面”则用了十一章的篇幅回顾了以产业为单位的经营史研究。

上述的研究传统的形成,很大程度上与经营史学会成立前的早期经营史研究的有关。在日本系统地引进企业史的20世纪60年代之前,就已经存在了类似于企业史的研究,这些研究大多存在于经济史研究当中。也就是说,日本在系统地从美国引进企业史之前,就已经存在一定的企业史研究的积淀。这些积淀一方面使得企业史在从美国引进之后很快在日本扎根;另一方面,也导致了日本的经营史有着与美国企业史不同的特点。三岛康雄认为,日本的商业史,大塚史学,“日本资本主义论争”衍生出的一批实证研究,以及美国正统的企业史被认为是日本经营史学的“四个源流”。[21]然而三岛在其著作中并未对这四个源流进行进一步详述,下文借鉴上述的“四个源流”框架,通过一些早期文献,对经营史学会成立之前的研究进展进行进一步的梳理和补充。

从时间上看,最早的近似企业史研究出现在日本的商业史研究中。日本的商业史研究最早可以追溯到19世纪80年代,早期以政府出版的官方著作居多,而从20世纪20年代开始,关于商业组织和商人方面的研究获得了迅速发展。[22]比较具有代表性的有:菅野和太郎的《日本会社企业发生史的研究》、关于近江商人的研究、江户时代的垄断商人组织“株仲间”的研究等。而这时期商业史方面的代表性学者——宫本又次的《近世商业组织的研究》《近世商人意识的研究》等,也具有一定的企业史研究的色彩。宫本本人后来也成为日本经营史学会的会长。

战后,比较经济史的代表性学者大塚久雄的研究中,也有部分内容具有企业史研究的色彩,并一定程度上带动了日本早期的经营史研究。大塚久雄也是将马克斯·韦伯介绍到日本的重要人物,其研究范式深受德国历史学派的影响,十分注重企业组织和经营。大塚久雄的博士论文《株式会社发生史论》就具有早期企业史研究的性质。该书将股份公司的原型及其诞生过程,从世界史的框架内进行分析。[23]此外,大塚久雄提出的“局部市场圈理论”也受到了企业史开拓者格拉斯的影响。[24]值得一提的是,大塚久雄还是后来赴美留学引进企业史的关键人物中川敬一郎的导师。当然,应该说大塚久雄本人并不是严格意义上的企业史研究者,其研究的主要关注点还是在比较经济史领域,但是由于其在日本学界有着很大影响力,因而也带动了一批当时的年轻学者们开始关注经营史。比如,后来成为经营史学会常任理事的由井常彦就提到,其在从事经营史的研究时参考了大塚久雄的《株式会社发生史论》。[25]

另一方面,从20世纪30年代开始,日本的马克思主义经济学者们就日本资本主义的性质和明治维新的性质展开了激烈的争论,这场被称之为“日本资本主义论争”的学术讨论对日本学界产生了深远的影响。以此为问题意识展开的农业经营、工业经营的实证研究方面也有深厚的积淀,这些实证研究某种意义上也具有一定的企业史研究的影子。[26]在这场争论中,讲座派认为明治维新后的日本属于前近代的绝对主义国家,强调日本社会的落后性及特殊性;而劳农派则认为明治维新后的日本已经是近代资本主义国家,理论倾向上更倾向于强调普遍性。值得一提的是,企业史最初传入日本时,在学术立场上具有自由主义的色彩,[27]与劳农派更为接近,因而,劳农派的部分学者后来也成为经营史学会初期的重要参与者。

正如上文提到的,美国的企业史最早被介绍到日本可以追溯到1934年,酒井正三郎和大塚久雄分别将格拉斯的标志性论文“Business History”介绍到日本。[28]其后,1940年植村元觉翻译了格拉斯1939年出版的BusinessandCapitalism:AnIntroductiontoBusinessHistory。[29]

实际上,酒井和大塚早在1934年就关注到格拉斯的论文,一定程度上反映了日本在这一时期已经存在了适合企业史研究的学术土壤。这一点,植村元觉在1957年翻译的格拉斯的BusinessandCapitalism:AnintroductiontoBusinessHistory的后记中也有提及。[30]植村提到,他在1940年前后接受了宫本又次的指导,对大阪市东区的商业进行了调查,在此期间参考了格拉斯分析英国12-18世纪商品市场史的著作The Evoloution of English Corn Market,这成为他后来翻译该书的契机。后来植村在富山大学就任日本最早的冠名为“经营史”的教席。

除了上述四个源流,德国商学也对早期日本的经营史研究产生了重要影响。二战前日本的经济学本身就受到德国历史学派的深刻影响,[31]从这个意义上说,同样受到德国历史学派影响的美国企业史很快被日本的经济学家和管理学家们所接受,也是情理之中的事情。在日本,当提及“经营史研究”时,德国的Josef Loffelholz于1935年的著作《管理经济以及管理经济学的历史》也被当成和格拉斯同样重要的研究成果。从战后初期到50年代,栗田真造在Josef Loffelholz影响下,于1959年出版了《经营经济史》,“宣告了战后经营史研究的复活”。[32]

通过以上讨论可以看出,日本从战前就开始有类似于企业史的研究,经过多个渠道的影响,日本事实上在1950年代末已经有了一定的企业史的研究土壤。实际上,1957年酒井正三郎的论文也如此写道:“(在引进企业史的环境上)最近的形势开始发生了变化。”在这一时期,日本经营学会也设立了企业史专场;马场敬治的《现代经营学全集》中,也收录了和企业史有关的内容。被称为最早专门从事经营史研究的井上忠胜,也在吸收格拉斯研究风格的基础上撰写了题为《サコ·ロウエル株式會社の經營史 : ニューインク?偋?ラント?偋?における紡織機工場(1813-1949)の研究》的论文。[33]1954年,土屋乔雄的著作《日本资本主义的经营史研究》问世,1958年夏天,由植村翻译的格拉斯的著作也正式出版。就在这样的背景下,在第一任日本经营史学会会长协村义太郎的建议下,当时在日本大力推动企业史研究的东京大学副教授中川敬一郎,从1958年秋到1960年3月赴哈佛大学留学,开始了正式地将企业史引进日本的工作。

值得一提的是,中川当初留学意在引进的不是格拉斯的“传统”企业史,而是当时被认为“最新的”企业家史。[34]中川之所以更倾向于引进企业家史而不是格拉斯式的企业史,其原因是中川认为鉴于当时熊彼特在日本的影响力,对于这些学者而言,比起重视从实证研究中探索理论的正统企业史,企业家史可能更加有亲切感。不过,最终中川和同时期赴哈佛留学的鸟羽钦一郎还是将企业史和企业家史一同引进日本。[35]

此后,企业家史在日本学界一时获得繁荣,1976-1977年出版的《日本经营史讲座》(日本经济新闻社)的6卷本中,《江户时代的企业家活动》和《工业化与企业家活动》占了2卷,就是一个例证。不过,由于社会文化因素难以进行实证分析,以及重视个人主体性的视角难以一般化,因而企业家史后来随着钱德勒的组织论式企业史的兴起而逐渐陷入低潮。[36]

从上述回顾可以看出,日本早在经营史学会成立之前,就已经具备了与之相适应的学术土壤。这种土壤,是由日本本土的商业史、大塚史学、日本资本主义论证衍生出来的实证研究、德国商学以及企业史的初步引进相互交融形成的。正是由于有了这些铺垫,60年代正式引入的企业史对于当时的日本学者来说不完全是新事物,也因此经营史学会成立之后获得了迅速发展。

在这样的背景下,1960年7月在日本成立了“经营史研究会”,其后在1964年11月发展为经营史学会,至此,经营史作为一个学科在日本迅速发展起来。基于当时的学术环境考虑,日本的经营史学会采取了不强调企业史研究范式的独特性,而是将与邻近学科的界线模糊化的发展策略,以期获得更多研究者的支持。比如,第一届经营史学会全国大学的统一论题是“经营史学的课题”,但是最终并没有突出企业史研究的独特性,而是“在社会学、管理学、经济史学与企业史学极为接近的地方,也就是在研究‘人与组织的关系’”这方面达成了共识。此外,在第二届大会上,在科尔的建议下,为了使经济史领域的研究者更容易参与进来,经营史学会特意将统一论题从“管理组织(管理組織)”改为“企业体制(ビジネス·システム)”,并从此形成了此后全国大会统一论题由方法论与实证研究,管理学主题和经济史主题相互交叉进行的传统。[37]

日本的经营史学会就这样从成立初期开始努力地寻求与周边学科的共识,尤其努力地尝试接纳经济史领域的研究者。这在当时,对于还相对弱小的经营史学会而言,是一种十分恰当的发展策略,也获得了成功。从1960年2月10日开始征集会员开始,到10月13日会员数已经达到264名。[38]这个数字相比现在(截至2019年1月11日)的775名[39]已经十分可观。不过,这一策略也使得日本经营史学会没有办法主张企业史范式的独特性。从美国引进企业史的主要人物中川敬一郎在学会回顾《经营史学的二十年》中感叹道:“对于以社会科学的跨学科立场建立的新生学会而言,在进入未开拓的学术领域时,其研究目标和态度能够如此达成一致实属幸甚。但是,今天回过头看,恰恰是由于当初整合得过好,学会内部没有产生方法论上的分歧延续至今,这到底是好事还是坏事,想起来不由得让人不安。”[40]与中川一同赴美的鸟羽钦一郎也说,随着经济史研究者的不断涌入,“经营史逐渐变质了,变成与当初中川设想的,以及我设想的经营史不同的东西。对此中川也反抗过。但是,即便不想接收,他们也不断加入进来。所以,我曾想过要发起‘经营史学是什么’的讨论,但是谁也不同意。”[41]

三、产业史研究的发展及其对经营史的影响

在日本,经营史研究是否应该包括产业史研究,早在1956年就有一定的争论。格拉斯的企业史研究中,将企业史研究分为“个别企业研究(individual firm of company)”“单一产业部门研究(a group of business units)”和“综合企业史研究(general business history)”,按照这种构思,产业史研究也算是企业史的一部分。由这种观点出发,在1956年的日本经营学会上,酒井就主张企业史研究应该注重单一企业的历史研究,而井上则认为以产业为单位进行的企业史研究也应该纳入到企业史研究的范畴。[42]后来成立的经营史学会的发展轨迹似乎更偏向于井上的设想,但是,这与其说是理论争论的结果,不如说是基于日本现实的学术土壤的选择。

而在日本系统地引进企业史之后,在日本经济史中的产业史研究也迅猛发展,并与经营史研究出现融合与重叠。[43]20世纪60年代之前的日本经济史研究,主要以明治维新时期和产业革命时期为研究对象,而到了60年代末到70年代,研究对象则逐渐扩展到两次世界大战的间隔期。在此之前日本也有产业史研究,不过主要是以农业史、工业史和商业史等产业大分类为分析单位的。在这类研究中,也会出现企业的分析,但是并不强调企业的独特性,而仅仅将其作为在某一产业空间内发展的个体。随着研究的深化,一方面,产业史的研究对象开始深入到产业的中分类,越来越多的研究者开始采用这种关注产业特性的同时,深入到企业层面进行分析的研究方法。[44]另一方面,日本经济史的主要研究时期也转移到两次世界大战的间隔期,基于马克思主义经济史观,这一时期属于垄断资本主义时期,也因此以垄断地位的大企业为具体的分析对象也就成了水到渠成的事情。[45]

早期的产业史研究的代表作,主要有隅谷三喜男的《日本煤炭产业分析》(1968年),高村直助的《日本纺织史序说》(1971年),石井宽治的《日本蚕丝业分析》(1972年),山崎广明的《日本化纤产业发展史序论》(1975年)。武田晴人在整理产业史的发展脉络时,指出这四部著作“几乎囊括了此后产业史研究的方法”[46]。由于详细叙述产业史的研究范式不是本文的目的,此处仅就其研究视角做简单介绍。大致上说,隅谷的研究重视分析个别产业的特性;而高村和石井的研究,注重从个别产业的分析出发,但是问题意识是在窥探日本经济的全貌;山崎的研究,在对日本经济整体的意识上与高村和石井相似,但是在以作为产业活动主体的企业为分析对象,进行企业间竞争的分析方面,带有很强的企业史的特征。实际上,从山崎本人的研究史上看,他从中小企业史出发,其后将研究领域逐渐扩展到产业史、企业史[47],山崎本人也是经营史学会第六任会长,也是前文提到的《战后日本经营史》三卷本的主编之一。从这个意义上说,山崎可以说是跨越产业史和经营史的代表人物。随着产业史研究的本身的发展,以及部分产业史学者开始运用企业史的分析方法,经济史中的产业史研究与经营史的重叠也逐渐增加。

与此同时,经济史研究者关注经营史的发展,还有更加现实的理由。如前文所述,对于相对弱小的经营史研究乃至经营史学会而言,经济史领域对于个别企业的关注的增加使得经营史学会有机会吸纳更多成员来扩展研究组织。而对于经济史领域的青年研究者而言,经营史学会和会刊《经营史学》也成为了他们可以发表研究成果的一个平台。不过,正如上文也提到的,这种经济史与经营史的重叠,也导致了许多参加经营史学会的青年研究者们并不关心企业史研究范式的独特性。[48]

除此之外,由于马克思主义经济史学在日本经济史学界长期占据主导位置,部分对马克思主义经济史学有抵触的学者[49],以及在马克思主义经济史学中,被讲座派压倒的劳农派学者[50]也进入了方法相对自由的经营史的研究领域。汤泽威指出:“日本的经营史学会的成立……很大程度上是反感土地制度史学会[51]的争论的学者们,以及感觉到社会经济史学会中执着于宏观讨论的学者们聚集到一起的结果。”[52]

综上所述,随着产业史研究的发展,日本的经济史学者越来越关注个别企业的发展史,这也从另一面导致了经济史与经营史的重叠。尽管这种重叠不是完全的融合,许多研究者们或多或少都有自己是“经济史”或者“经营史”的立场,但是这两个领域的相互交流,一定程度上促成了日本称之为“产业经营史”的研究特色的形成。而经营史范式的引入为深受“日本资本主义论争”影响的日本经济史学界提供了新的研究视角,推动了日本的经济史研究范式的转换,对于日本的经济史学界也产生了十分重大的影响。[53]

四、结语

本文在回顾日本经营史学发展历程的基础上,探讨了作为日本经营史学特征的“产业经营史”范式的形成过程。从上述分析可以看出,日本的经营史之所以强调将个别企业的历史置于产业发展的框架之中进行讨论,与日本在系统引进企业史之前形成的早期的学术土壤,以及之后从经济史中衍生出来的产业史的发展密不可分。一方面,20世纪60年代之前,早期日本经营史研究的发展是在本土经济史的各种学术潮流,以及对于美国企业史研究的一些初步介绍的双重作用下发展起来的。在这样的背景下,日本的经营史学本身就与周边学科具有很大的包容性,尤其是与经济史有很强的联系;另一方面,20世纪60年代日本系统地引进企业史之后,从本土的经济史研究中发展出来的产业史研究也迅速得到发展,在这一过程中,经营史研究和产业史研究相互影响,从而催生了所谓的“产业经营史”的研究传统。尽管这种研究传统使得日本在具体的各个行业的研究中涌现了许多细致而深入的研究成果,但是在很长一段时间里,日本学界对于这些研究却一直缺乏方法论的讨论。不过,近年来,日本的经营史学界也开始反思,对方法论问题进行探讨[54],而产业经营史的范式就是一个重点。[55]此外,还有学者尝试在产业史范式的基础上,构建“全球企业史”的理论框架。[56]这些日本经营史的发展动态,对目前中国正在进行的关于企业史研究范式的讨论,有一定的参考价值。

注释:

[1] 杰弗里·琼斯:《全球企业史研究综述》,《东南学术》2017年第3期,第3页;黒澤隆文:《世界の経営史関連学会の創設·発展史と国際化—課題と戦略—》,《経営史学》第49卷第3期,2014年,第25页。

[2] 三岛康雄:《経営史学会の役割》,经营史学会编:《経営史学の二十年—回顧と展望》,東京大学出版会,1985年,347-352页。

[3] 王处辉:《日本的企业经营史研究评介》,《中国经济史研究》1998年第2期,第118-124页;橘川武郎:《面向21世纪的日本经营史学》,《东南学术》2017年第3期,第25-33页。

[4] 酒井正三郎:《‘経営史学’の諸問題―N. S. B. Gras: Business Historyへの管見―》,《商業経済論叢》第12巻別冊,1934年,第134-140页。

[5] 大塚久雄:《グラース〈経営経済史〉》,《経済学論集》第4卷第10号,1934年,第115-117页。

[6][32][38] 三岛康雄:《経営史学会の創設》,经营史学会编:《経営史学の20年》,东京大学出版会,1985年,第340,340,352页。

[7] 井上忠胜:《アメリカ経営史》,神戸大学経経済経営研究所,1961年。

[8] 米川伸一:《経営史》,社会经济史学会编:《社会経済史学の課題と展望》,有斐閣,1976年,第267页。

[9][17] 橘川武郎:《面向21世纪的日本经营史学》,《东南学术》2017年第3期,第25,28页。

[10] 除去书评和学会报告介绍,包含了研究笔记(研究ノート,在原创性或者实证水平上稍低于论文的成果形式)。

[11] 分类的方法基于本人通过对标题、摘要、导言、结语的基础上,根据论文中主要利用的核心概念、问题意识和分析方法进行分类。在分类过程中,笔者尽量采取客观、统一的标准,但是由于更多依据笔者的判断,难免有一定误差。

[12] 主要依据论文中采取的核心概念和分析方法偏向哪一学科的理论来进行分类。需要注意的是,日本的经营史大多数论文在运用社会科学的概念和分析框架进行历史分析,重视的是事实发现,相比之下重视个案对理论启示的作用的论文相对较少。采用管理学概念的论文,主要指文中涉及的核心概念与经营战略、人力资源管理、组织管理、企业治理等相关的论文,比如:田中智晃《日本乐器的竞争优势》、结城武延《味之素股份公司战后的全球化战略》等;采用经济学概念的论文,主要指文中涉及的核心概念与经济增长、产业组织、对外贸易、劳动市场等领域相关的论文,比如:四宫俊之《昭和初期日本的报纸用纸卡特尔和外国纸进口》,上冈一史《日本钢铁产业的寡头竞争结构的形成过程》等;采用社会学概念的论文,主要指文中涉及的核心概念与文化、家庭、共同体、社会阶层、社会思潮以及其他社会组织相关的论文,比如:韩载香《战后在日朝鲜人经济共同体的产业动态》;大桥吉久《战前日本制铁业的民族主义》等。

[13] 汤泽威:《湯沢威先生インタービュー》,经营史学会编:《経営史学の歩みを聴く》,文真堂2014年,第212页;渡辺尚:《渡辺尚先生インタービュー》,经营史学会编:《経営史学の歩みを聴く》,文真堂,2014年,第191页;由井常彦:《由井常彦先生インタービュー》,经营史学会编:《経営史学の歩みを聴く》,文真堂,2014年,119页。

[14] 杰弗里·琼斯:《全球企业史研究综述》,《东南学术》2017年第3期,第3页。

[15] 黒泽隆文:《世界の経営史関連学会の創設·発展史と国際化》,《経営史学》49卷1号,2014年,第23-50页。不过,黑泽也强调,近25年来,原先接近于经济史的英国的企业史研究有向管理学靠拢的趋势。

[16] 泽井实:《経営史学会の役割と課題》,http://bhs.ssoj.info/bhsj/sub01.html,2019年1月17日访问。

[18][45][48] 武田晴人:《経営史と産業史》,经营史学会编:《経営史学の50年》,日本经济评论社,2015年,第183,183-184,185页。

[19] 米川伸一、下川浩一、山崎广明编:《戦後日本経営史》(第1巻),东洋经济新报社,1991年,ii页。

[20][55] 黑泽隆文:《産業固有の時間と空間——産業史の方法·概念·課題と国際比較の可能性》,《経済論叢》第185卷第3号,2011年,第1-20,1-20页。

[21] 三島康雄:《経営史学の生誕》,《中京大学論叢》第5巻第2号,1958年,41-42页;三島康雄:《経営史学の展開》,密涅瓦书房,1961年;三岛康雄:《経営史学会の創設》, 经营史学会编:《経営史学の二十年—回顧と展望》,东京大学出版会,1985年,第340-347页。

[22] 宫本又次:《商业史(近代)》,《社会经济史学》第10卷9-10号,1941年,第155-170页。

[23] 斋藤英里的系列论文对该书的产生背景及其学术意义进行了深入分析。具体参照:斋藤英里:《比較経済史の誕生—大塚久雄〈株式会社発生史論〉に関する一考察—(1)》,《武藏野大学政治经济研究所年报》第10号,2015年,第131-160页;斋藤英里:《比較経済史の誕生—大塚久雄〈株式会社発生史論〉に関する一考察—(2)》,《武藏野大学政治经济研究所年报》第14号,2017年,第1-22页;斋藤英里:《比較経済史の誕生—大塚久雄〈株式会社発生史論〉に関する一考察—(3)》,《武藏野大学政治经济研究所年报》第15号,2017年,47-63页。

[24] 铃木良隆:《经营史的方法》,经营史学会编:《经营史学的50年》,2015年,日本经济评论社,第3-4页。

[25] 由井常彦:《企業家研究と伝記執筆—由井常彦先生に聞く-》,《企業家研究》第3号,2006年,第60-78页。

[26] 小山弘健、山崎隆三:《日本資本主義論争史》,社会经济劳动研究所,2014年。

[27] 安部悦生:《日本における経営史学の思想史的正確—リベラリズムと普遍主義と解釈論的研究—》,《同志社商学》第63巻5号,2012年,136-146页。

[28] 酒井正三郎:《‘経営史学’の諸問題―N. S. B. Gras: Business Historyへの管見―》,《商業経済論叢》第12巻別冊,1934年,第134-140頁; 大塚久雄:《グラース〈経営経済史〉》,《経済学論集》第4卷第10号,1934年,第115-117页。

[29] 植村元覚:《経営史の課題》,《経済史研究》第24巻6号,1940年。

[30] Norman.S.B.Gras著,植村元觉译: 《経営史》,关书院出版社,1957年,231-248页。

[31] 关于历史学派对日本的影响,可以参考:饭田鼎:《ドイツ歴史学派の導入と日本資本主義:明治前期における労働問題認識と新歴史学派経済学》,《三田学会雑誌》第66卷9号,1973年,1-15页。

[33] 宮本又次:《私の履歴書》,《上方の研究5》,清文堂,1977年。

[34] 鸟羽钦一郎:《鳥羽欽一郎先生インタービュー》,经营史学会编:《経営史学の歩みを聴く》,文真堂,2014年,第7页。另,哈佛大学企业家史研究中心于1958年关闭,上述采访也提到,中川在留学前已经知道该研究所将关闭的信息仍然赴美留学。

[35][41] 鸟羽钦一郎:《鳥羽欽一郎先生インタービュー》,经营史学会编:《経営史学の歩みを聴く》,文真堂,2014年,第6-8,9页。

[36] 宫本又郎:《企業者史論》,经营史学会编:《経営史学の50年》,日本经济评论社,2015年,第63页。

[37][40][53] 中川敬一郎:《経営史学の方法と問題》,经营史学会编:《経営史学の二十年—回顧と展望》,东京大学出版会,1985年,第13-14,14,45-46页。

[39] 包括名誉会长鸟羽钦一郎。数据由经营史学会关西分会的代表干事井泽龙直接向学会事务局获取。

[42] 三島康雄:《経営史学の展開》,密涅瓦书房,1961年,第4-7页。

[43] 关于日本经济史中的产业史的发展,具体可参照:武田晴人:《产业史》,武田晴人编:《異端の試み》,日本经济评论社,2017年,第441-442页;武田晴人:《経営史と産業史》,经营史学会编:《経営史学の50年》,2015年,日本经济评论社,第183-186页;吕寅满:《産業史研究の意義と方法》,武田晴人编:《日本経済の構造と変遷》,2018,日本经济评论社,第57-77页。

[44][46] 武田晴人:《産業史》,武田晴人编:《異端の試み》,日本经济评论社,2017年,第441-442,455页。

[47] 山崎广明:《山崎広明先生インタービュー》,经营史学会编《経営史学の歩みを聴く》文真堂,2014年,第152-153页。

[49] 角山栄:《経済史》,经营史学会编:《経営史学の二十年—回顧と展望》,東京大学出版会,1985年,第45页。根据角山的记载,由井常彦曾说道:“(50年代到60年代的经济史研究)被二战之前延续下来的讲座派和劳农派这两个相互对立又难以动摇的‘日本资本主义发展史’所限制,而没有选择其他理论解释的空间……而我则无论如何也难以全盘接受马克思主义经济史观,尤其是其与政治意识形态和权威主义相联系的部分,我内心总是抱着一种批判的态度。”据说最终集结在经营史学会的许多人也有类似的感受。

[50] 由井常彦:《由井常彦先生インタービュー》,经营史学会编:《経営史学の歩みを聴く》,文真堂,2014年,第118页。

[51] 即现在的政治经济学经济史学会,是日本的经济史学会中马克思主义经济史色彩较浓的学会。

[52] 汤泽威:《湯沢威先生インタービュー》,经营史学会编:《経営史学の歩みを聴く》,文真堂,2014年,第212页。

[54] 橘川武郎:《経営史学の時代——応用経営史の可能性》,《経営史学》第40卷第4号,2006年,第28-45页;黑泽隆文、久野爱:《経営史研究の方法·課題·存在意義——英語文献における研究動向と論争(上)》,《経営史学》第53卷第2号,第27-49页;黑泽隆文,久野爱:《経営史研究の方法·課題·存在意義——英語文献における研究動向と論争(下)》,《経営史学》第53卷第3号,第29-45页;安部悦生:《経営史学の方法》,密涅瓦书房,2019年,等。

[56] 橘川武郎、黑泽隆文:《グローバル経営史——国境を越える産業ダイナミズム》,名古屋大学出版会,2016年。