脉冲射频联合普瑞巴林治疗带状疱疹神经痛临床研究*

2019-03-21施丽燕万燕杰

徐 静 徐 锐 施丽燕 万燕杰

(上海市浦东新区公利医院疼痛科,上海200135)

带状疱疹是由水痘-疱疹病毒引起的急性感染性疾病。疱疹病毒具有亲神经性,成人被感染后成为带病毒者。病毒长期潜伏于脊神经背根神经节内,当免疫力下降时,潜伏的病毒复活并生长繁殖,损伤神经并沿神经迁移至皮肤,产生皮疹,部分病人有剧烈的疼痛,因此带状疱疹的疼痛实际是神经痛。

带状疱疹后神经痛(postherpetic neuralgia, PHN)是带状疱疹最严重的并发症,是指疱疹皮损愈合后持续1个月及以上仍有明显神经痛,多见于70岁以上的病人,部分病人疼痛时间长达十余年[1,2],严重困扰病人的生活质量[3]。PHN属于神经病理性疼痛,涉及的机制包括中枢敏化、外周敏化等,很难治愈[4],因此临床研究的重点是如何预防带状疱疹后神经痛的发生。

神经脉冲射频治疗的方法仍是目前微创治疗PHN的主要方法,治疗的原理是通过脉冲射电流调节受损神经,减少神经异位放电达到治疗疼痛且不损伤神经的作用,病人常常短期疼痛减轻,但维持时间不能长久,故临床疗效并不满意。临床研究表明预防PHN发生的关键时间是带状疱疹发病的1个月之内[5],因此本研究探讨脉冲射频联合普瑞巴林早期治疗急性期带状疱疹神经痛,观察治疗后疼痛减轻情况及PHN的发生情况,为临床治疗带状疱疹神经痛预防后神经痛提供理论依据。

方 法

1.一般资料

本研究已经本院伦理委员会审核并通过。选择本院疼痛科2015年1月至2017年12月确诊为新发的带状疱疹神经痛病人150例,年龄60~89岁。严格掌握入选病人的纳入标准和排除标准,入组选择为专人使用随机数字表法分配。

纳入标准:年龄≥60岁,发病时间≤1个月,疼痛数字评分≥5分,疱疹位置发生于胸腰神经支配区。

排除标准:智力障碍、有精神疾患及不能配合治疗者、严重心脑肾肝功能不全、凝血功能异常者、穿刺部位感染、口服普瑞巴林每日2次,每次150 mg出现明显头晕和嗜睡等不良中枢反应者,排除不能完成治疗后3个月随诊的病人。

研究者均知晓治疗方案并签署知情同意书。常规基础治疗均采用抗病毒、营养神经、非甾体消炎镇痛药,特殊治疗用随机数字表法将病人随机分为3组,每组50例:普瑞巴林组,住院期间病人调整普瑞巴林用量至每日2次,每次口服普瑞巴林150 mg;脉冲射频组,住院期间根据疱疹皮损定位神经,实施病损背根神经节脉冲射频治疗;脉冲射频 + 普瑞巴林组,住院期间病人每日普瑞巴林口服量调整至每日2次,每次150 mg后,根据疱疹皮损定位神经,实施病损背根神经节脉冲射频治疗。治疗结束后病人出院,口服药计划包括普瑞巴林150 mg 每日2次,根据疼痛程度辅以镇痛药曲马多(50~100 mg,每日1~2次),甲钴胺(每次0.5 mg,3次/天),每周至疼痛门诊复诊根据疼痛程度调整药物,并记录出院后普瑞巴林组和脉冲射频 + 普瑞巴林组的普瑞巴林每日口服量及用药维持时间,记录出院后三组病人曲马多每日服用量及用药维持时间。

2.脉冲射频治疗方法

根据皮损范围使用CT引导定位病变神经根椎间孔,确定穿刺位置后局部消毒铺巾,1%利多卡因局部麻醉后采用20G射频套管针(Baylis,加拿大)经皮刺入椎间孔上缘后,连接射频仪(Baylis,加拿大),分别应用50 Hz电流进行感觉功能刺激测试,0.3 V内复制出病变神经根区域麻刺感;2 Hz电流进行运动功能刺激测试,0.5 V内复制出病变神经根区域肌肉颤动后,给予42℃、120 s脉冲射频治疗3次。

3.疼痛数字评分及疗效判定标准

(1)疼痛程度采用VAS评分法:0分为无痛,1~3分 轻度疼痛,可以耐受,疼痛不影响夜间睡眠;4~6分为中度疼痛,影响睡眠,需要加用止痛药;7~10分为重度疼痛,严重影响生活。记录治疗前、治疗后、治疗后1个月、3个月的VAS评分。

(2)镇痛药曲马多的用量和使用时间,起用量50 mg,每晚1次,根据疼痛程度逐步增加剂量至100 mg,每日2次。

(3)PHN发生率的评定:依据治疗后3个月时的VAS评分,0~3分为痊愈;> 3分表示PHN发生,并计算发生率。PHN发生率(%)=(发生PHN的例数/总病例数)×100%。

4.统计学处理

采用SPSS 13.0进行统计分析,计量资料用均数±标准差(±SD)表示。采用ANOVA方差分析进行统计学处理,以P< 0.05为差异有统计学意义。计数资料采用频数表示,采用卡方检验。

结 果

1.一般基础资料比较

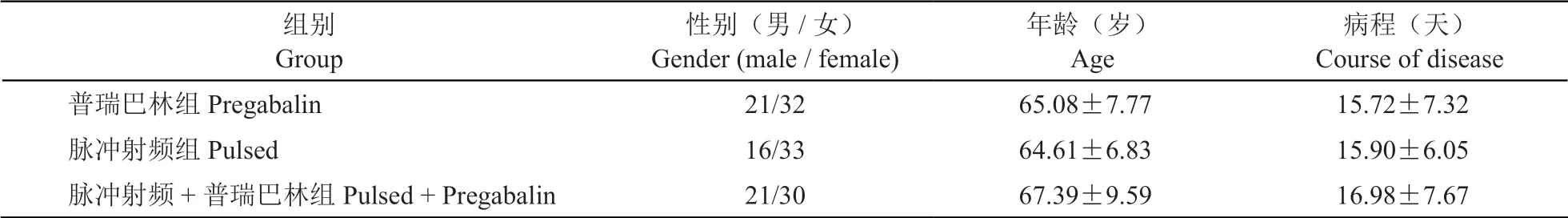

三组病人治疗前年龄、性别、病程天数相比,差别无统计学意义(P> 0.05,见表1)。

表1 三组病人一般情况比较Table 1 General comparison among the three groups of patients

2.射频治疗电极位置情况

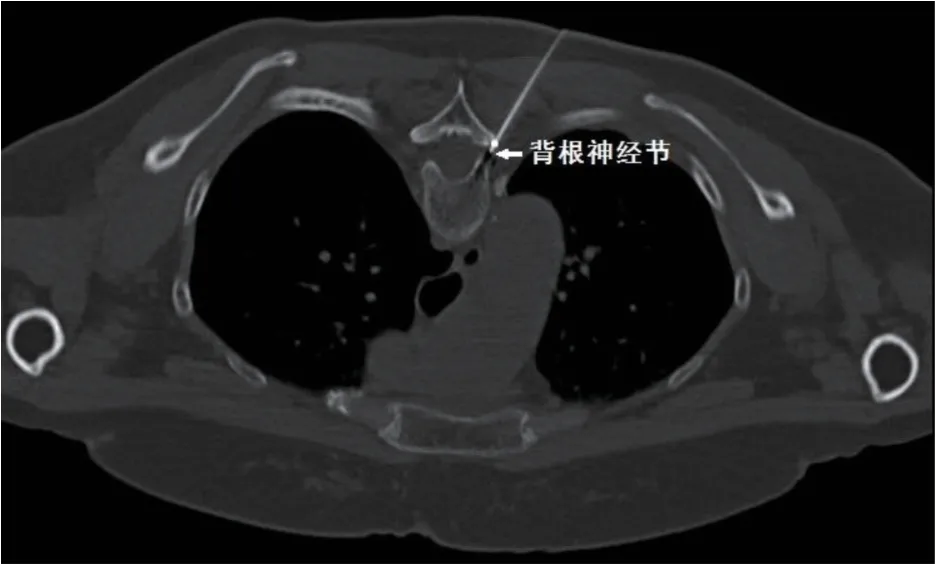

射频治疗的病人电极位置良好,所有病人50 Hz感觉测试,0.3 V内均复制出疱疹疼痛区域的麻刺感;2 Hz运动刺激测试,0.5 V内均可见疱疹区域肌肉颤动(见图1)。

图1 射频穿刺针准确穿刺至左侧胸脊神经背根神经节Fig.1 Radiofrequency puncture needle accurately punctured to the left thoracic dorsal root ganglion

3.疼痛评分情况

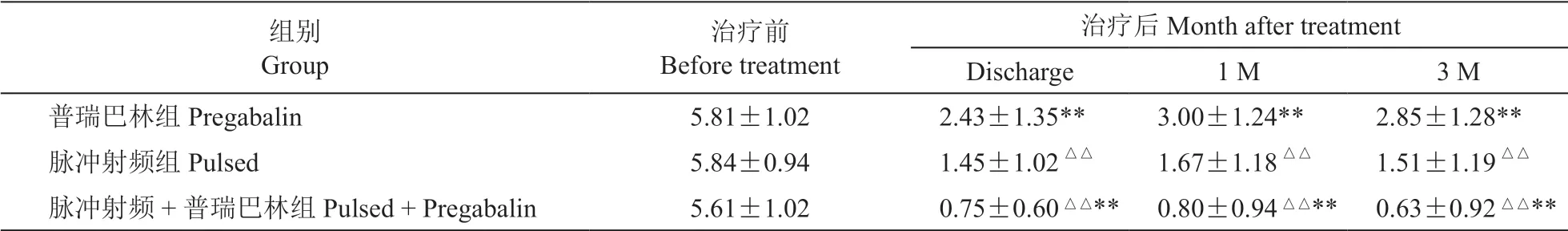

治疗前三组病人VAS评分,组间差异无统计学意义。治疗后1个月、治疗后3个月射频联合普瑞巴林组VAS评分均低于普瑞巴林组(P< 0.01)及射频组(P< 0.01)。治疗后3个月射频联合普瑞巴林组病人VAS评分最低,单纯普瑞巴林组VAS评分大于其余2组(见表2)。

表2 病人不同时间点VAS比较Table2 VAS comparison of patients at different time points

4.三组病人普瑞巴林及镇痛药曲马多的服用情况

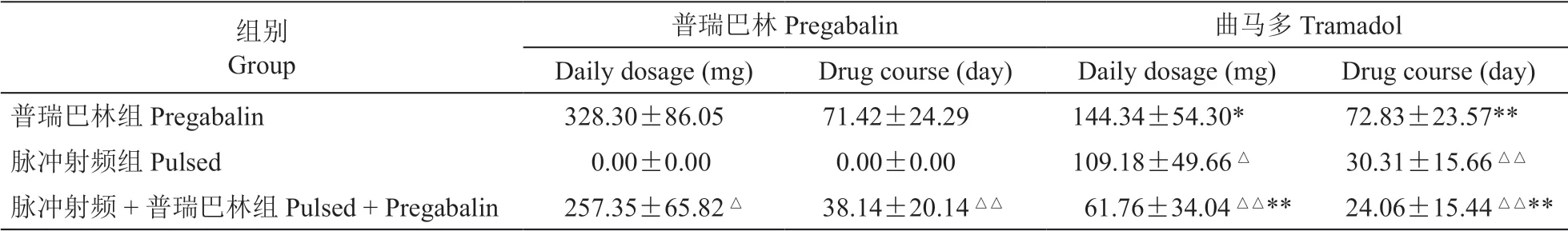

治疗后统计3个月内各组普瑞巴林及曲马多每日的服药量及服药持续时间。与普瑞巴林组相比,射频联合普瑞巴林组每日普瑞巴林口服药量小(P< 0.05)且服药时间短(P< 0.01)。3组中,射频联合普瑞巴林组辅助镇痛药曲马多每日用量小(P< 0.01),服药时间短(P< 0.01,见表3)。

5.临床疗效

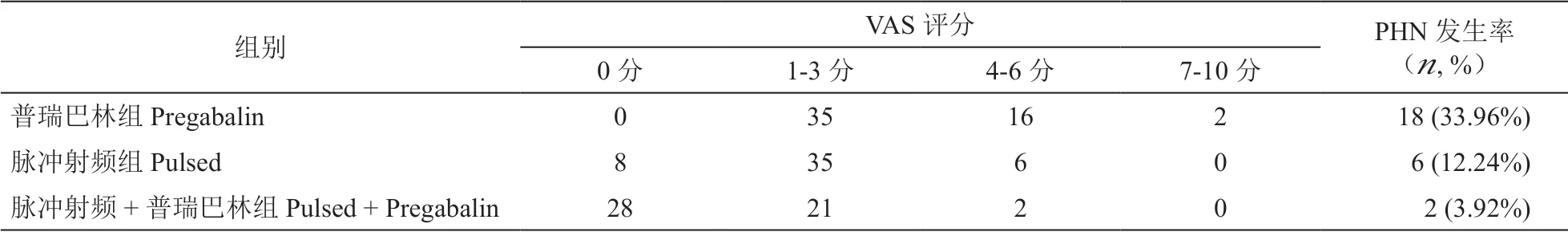

治疗后3个月,普瑞巴林组2例病人出现剧痛,VAS > 7分,疼痛难忍;16例病人疼痛影响夜间睡眠,VAS > 3分,PHN的发生率为33.96%。射频组无病人出现剧痛,6例病人疼痛明显,VAS >3分,PHN的发生率为12.24%。射频联合普瑞巴林组2例病人疼痛明显,VAS > 3分,PHN的发生率为3.92%,说明早期脉冲射频联合普瑞巴林临床疗效最好,可明显降低病人的疼痛,并降低了PHN的发生率(见表4)。

讨 论

临床上带状疱疹后神经痛在60岁以上病人中的发病率高达60%~75%[6],治疗方案包括抗抑郁药、抗惊厥药、微创神经介入等联合用药综合治疗,即使如此积极治疗许多病人取得良好的短期效果,但长期疗效不能维持,且病情极易反复[7,8]。

表3 病人药物服用情况比较Table 3 Comparison of drug use in patients

表4 三组病人PHN发生率的比较Table 4 Comparison of the incidence of PHN among three groups

带状疱疹后神经痛的发生机制可能与急性期疱疹病毒损伤脊神经节,过程中未得到及时控制,使得脊神经节或颅神经节发生强烈且持续的炎性反应,出现胶原沉着以及瘢痕组织[9]。疱疹病毒的损害引起神经元在神经化学、生理学和解剖学上发生变化后,使得外周伤害性感受器敏感性增强,放大其传入的疼痛信号,同时还影响到邻近神经元,引起神经信号增强并上传至脊髓及脊髓以上痛觉相关神经元,引起神经元兴奋性异常升高或突触传递增强,放大了疼痛信号的传递,出现神经元的自发性放电活动增多、感受域扩大、对外界刺激阈值降低、对阈上刺激的反应增强等病理生理过程。持续增强的信号还会引起脊髓及脊髓以上水平神经结构和功能的改变,引起中枢敏化,这也是临床上带状疱疹神经痛表现为自发性疼痛(spontaneous pain)、痛觉过敏 (hyperalgesia)、痛觉超敏 (allodynia) 等现象的原因。随着炎性反应的持续,传入纤维变性坏死,中枢神经元发生“去传入”现象,引起继发性中枢神经元兴奋性升高,类似正反馈,信号持续增强,此为PHN可能的病理生理机制,PHN疼痛迁延不愈的临床表现也皆源于此。

依据带状疱疹后神经痛发生的病理生理过程,若在疱疹急性期病人中,尤其是年龄超过60岁、疱疹皮损范围较大、疱疹急性期疼痛剧烈、头面部或骶区等特殊部位的疱疹、急性疱疹超过2周仍有明显疼痛的病人发展为PHN的概率较高,在这部分病人中采用积极联合抗神经病理性疼痛药物及微创神经介入治疗,对于减轻病毒损伤神经的程度、缓解带状疱疹神经痛应该有明显的临床效果[10]。本研究证实射频联合普瑞巴林应用于上述急性期疱疹神经痛有发展为PHN趋势的胸腰部疱疹病人临床效果显著,除此之外还发现此种联合措施也可明显降低急性期带状疱疹发展为PHN的概率。既往研究可知,普瑞巴林是新型γ-氨基丁酸 (γ-aminobutyric acid, GABA)受体激动剂,通过抑制外周和中枢神经系统电压依赖性钙通道突触前α2-δ亚单位,减少Ca2+内流至神经末梢,减少兴奋性递质谷氨酸盐、去甲肾上腺素、P物质等的释放,从而达到抑制神经元兴奋性的目的,减少神经损伤后出现的自发痛及痛觉超敏[11],也就是说普瑞巴林是通过抑制中枢敏化达到减轻疼痛的目的,有效控制神经病理性疼痛[12];而脉冲射频主要是通过调节神经功能减少神经异位放电达到治疗疼痛且不损伤神经,属于“神经功能调节治疗”,促进损伤神经恢复,是目前微创治疗神经源性疼痛的最有效方法之一[13~15]。在治疗神经源性疼痛的临床应用中,通过射频针输出超高频的无线电波,准确定位受损的感觉神经,然后通过射频治疗仪向射频针尖垂直前方的神经组织内间断发出频率在300~500 kHz之间的脉冲式电流,使神经组织附近形成高电压,但脉冲射频的最高温度≤42℃,42℃的温度不会破坏运动神经功能,其产生的能量达不到蛋白凝固的温度,不会破坏神经冲动传递的解剖基础[16],从而阻断或改变受损神经的神经异常传导。本研究中通过在急性期内早期联合应用脉冲射频和普瑞巴林,结果发现既可明显减轻疼痛,又可减少PHN的发生。

综上所述,本研究结果观察了急性期内带状疱疹神经痛有发展为PHN倾向的病人早期联合应用脉冲射频和普瑞巴林,可明显减轻疼痛,同时对临床预防PHN的发生也具备指导意义。