头颈部CTA在中青年非高血压性自发性脑叶出血中的应用价值

2019-03-20付建立

付建立,程 强

(山东单县中心医院 山东 单县 274300)

中青年非高血压性自发性脑出血是指18~59岁之间所发生的非高血压性非外伤性脑实质出血。老年人是脑出血的好发人群,主要病因是高血压,中青年脑出血相对较少,但中青年在社会和家庭中的作用重大,脑出血对患者的伤害以及对社会、家庭造成的影响更加严重,因而中青年脑出血的病因及治疗意义重大。本文回顾性分析了23例中青年脑叶出血患者,探讨其发病原因以及影像学在治疗中的指导作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2016年1月—2017年12月在本院诊疗的23例行CTA检查的自发性脑叶出血患者。病例纳入标准:(1)年龄为18~59岁中青年;(2)经CT或MRI证实的脑叶出血患者;(3)自发性脑出血;(4)首次发病;(5)均行DSA检查。排除标准:(1)高血压性脑出血;(2)外伤性脑出血;(3)肿瘤性脑出血;(4)复发性脑出血;(5)出血性脑梗死患者。所有患者均签署知情同意书。

1.2 检查方法

本组病例均采用Philips Brilliance iCT 256层螺旋CT扫描仪,常规取仰卧位,用头托固定头部。经肘静脉采用高压注射器注入非离子型对比剂碘比醇(350mgI/ml)(剂量40~50ml,速率5ml/s)。扫描参数:扫描范围自主动脉弓下缘2cm至颅顶,自动触发点定于主动脉弓下约3cm处主动脉内,触发阈值120Hu,扫描延迟时间约3.9s,层厚0.9mm,层间距0.45mm,螺距0.75,管电压120kV,管电流350mAs。

1.3 图像分析

原始数据传至Philips Portal后处理工作站进行最大密度投影(MIP)、容积再现(VR)、多平面重组(MPR)等方法,结合轴位图像进行分析观察。所有患者的CTA图像均有2名从事影像诊断5年以上的放射科医生采用盲法,遇到诊断结果不一致时,协商解决达成一致并记录。

2 结果

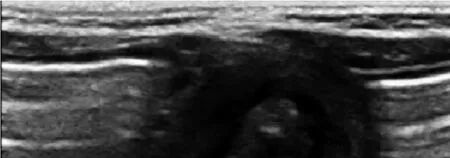

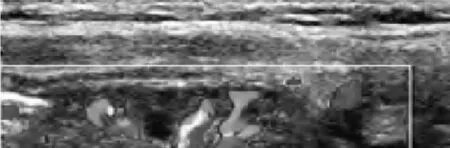

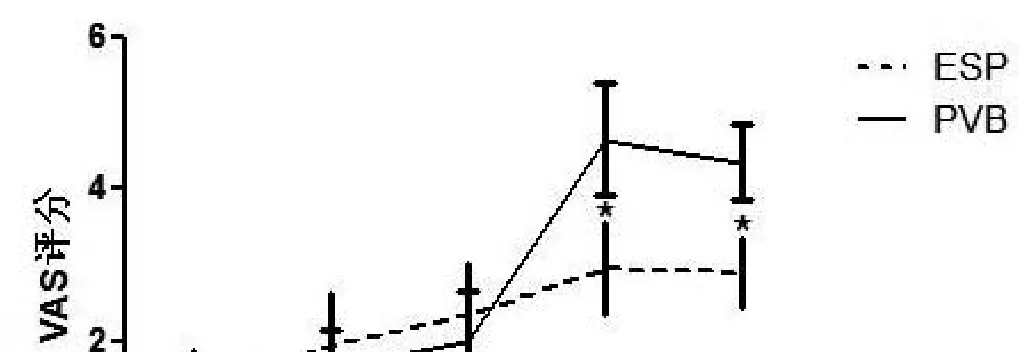

23例患者,男12例、女11例,年龄18~59岁,平均年龄为41.6±8.6岁,临床症状主要是头痛、恶心、呕吐,部分患者意识不清、肢体不灵、视物模糊、言语不清,且多是急性发病。发生于左侧脑出血7例,右侧脑出血16例,发生于额叶10例,颞叶7例,枕叶4例,顶叶1例,顶枕叶1例,其中伴有脑室和(或)蛛网膜下腔出血16例。行头颈部CTA诊断动脉瘤8例,其中大脑中动脉3例,前交通动脉2例,后交通动脉2例,右侧颈内动脉鞍上段1例(如图1);AVM6例(如图2),其中1例伴有动脉瘤;烟雾病4例,其中1例伴有动脉瘤(如图3);5例病因不明。

23例患者的DSA结果,对比CTA的结果发现1例诊断动脉瘤的病例其实有2个动脉瘤,我科漏诊1个。诊断AVM的病例,1例漏诊动脉瘤。5例CTA检查阴性的病例中,有1例是动脉瘤。其余病例均与DSA检查结果一致。这3例漏诊的动脉瘤均为直径小于3mm的微小动脉瘤。

3 讨论

自发性脑出血是临床常见的神经系统急症之一,具有起病急、病情重,致死率、致残率高的特点,早期明确出血病因有助于早期治疗,特别是对于一些出血量较大的患者,早期手术能够降低死亡率[1]。在本研究中1例患者选择内科保守治疗因多次出血而死亡。

脑叶出血是指主要累及大脑皮层和皮层下白质的出血,在病因、病理和临床表现等很多方面都有其特殊性,被认为是一种相对独立的脑出血类型。根据欧洲地区统计脑出血各部位所占比例,其中脑叶出血占37.4%,深部基底节区出血占48.7%,后颅窝脑出血占9.6%,脑室出血或其他部分出血占4.3%,总之,相对于深部基底节区脑出血,发生于脑叶出血比例较低。吴智平等研究表明中青年脑出血病因主要是高血压,而血管畸形、动脉瘤、血液病和脑胶质瘤等引起的脑出血也常发生于中青年,老年人脑出血病因主要是高血压。根据2012年欧洲SMASH-U脑出血分型,将脑出血病因分为五大类:血管结构病变(S)、药物使用(M)、淀粉样血管病(A)、系统性疾病(S)、高血压(H)或原因不明(U),其中血管结构病变包括海绵状血管瘤、动脉瘤、AVM、烟雾病等。既往研究中,行头颈部CTA检查,研究血管结构病变与脑内出血关系时,在纳入标准上,选取各部位脑内出血患者为研究对象,未排除高血压等主要病因的影响,病例总量虽多,但所得出的阳性率不高,没有明显临床应用价值。而本研究,严格选择病例纳入标准,排除基底节区等常见出血部位以及高血压患者,选取中青年非高血压性自发性脑叶出血患者为研究对象,探讨脑叶出血与血管结构病变的关系,研究头颈部CTA在发现非高血压性脑叶出血病因诊断中的价值。在本研究中,18/23(78%)例患者出血病因是动脉瘤、AVM、烟雾病,也就是由血管结构病变引起的。

CTA自问世以来发展非常迅速,在各部位检查中的应用也非常广泛,技术也已经成熟,CTA克服了脑血管造影(DSA)检查费时、复杂、有创等不足,通过图像重建,可以显示脑血管的三维空间的立体结构,并可进行任意方位和任意角度的旋转。CTA对脑血管疾病的诊断特别是对脑动脉瘤和AVM的诊断准确性极高。裘敏剑等[2]研究结果显示,CTA与DSA对脑血管病例诊断的总符合率达到90.5%,两者比较之后认为CTA具有较高的敏感度(90.5%)和特异度(95.2%)。韩新生等研究结果显示CTA发现动静脉畸形的敏感性为92%,特异性为97.3%。在本研究中23例中青年非高血压性自发性脑叶出血患者,CTA发现有18例患者存在脑血管疾病,发现动脉瘤8例,AVM6例,烟雾病4例,5例病因不明。对比CTA与DSA诊断结果,漏诊3例动脉瘤,总符合率为87.0%,诊断符合率略低于裘敏剑等研究结果。笔者认为可能与我们选取的病人阳性率过高有关系,且漏诊的病例均为微小动脉瘤。DSA作为诊断金标准有比CTA更高的空间分辨率,但是随着CT扫描机及计算机重建技术的发展,对脑血管病例诊断的总符合率会越来越高。并且CTA检查通过计算机重建技术可以对临床医生后续治疗提供指导性意见;对于动脉瘤患者,通过对动脉瘤行多角度的旋转,可以明确其部位、瘤体大小、瘤顶指向、瘤颈宽度、与载瘤动脉的空间关系及与颅骨的关系、血管痉挛情况等;对于AVM患者,可显示畸形血管团的大小、形态以及初步判断供血动脉及引流静脉;对于烟雾病患者,CTA可以显示脑组织内的血管投影与血肿的关系,显示血管空间结构,从而了解烟雾血管和侧支供血动脉的来源,还能观察血管外周的情况[3]。CTA检查还能显示血肿的轮廓及其受血肿推移的颅内动脉,这样对急诊手术清除血肿十分有益, 保证了术中的安全性。

颅内动脉瘤破裂后的致残率和致死率极高,首次出血的病死率为30%~35%,再次出血的病死率更高达60%~80%,幸存者亦多有残疾。本研究中死亡病例就是动脉瘤再次出血所致。颅内动脉瘤破裂多有三种手术方式:颅内动脉瘤夹闭术、血管内介入栓塞术、动脉瘤搭桥手术。前两种手术方式采用较多,通过CTA检查可以清楚地显示动脉瘤的部位、大小、周围情况及血肿情况,对临床手术方式的选择、术后评估具有重要的指导意义。AVM的治疗方法主要包括4个方面:(1)显微手术病灶切除术;(2)血管内栓塞;(3)立体定向放射治疗;(4)综合治疗,即为栓塞和手术相结合、栓塞和放射神经外科相结合、手术与放射神经外科相结合、保守治疗。通过CTA检查, 可显示畸形血管团的大小,供血动脉及引流静脉的情况,进而选择合适的治疗方法。出血性烟雾病治疗主要有两种主要方法,内科治疗和外科手术治疗。内科药物治疗可以改善患者症状短期效果显著,但目前没有任何证据表明,药物治疗能够防止缺血和出血再次发作。外科治疗包括直接血管重建术和间接血管重建术二类,常见直接血管重建术术式包括颞前动脉-大脑中动脉吻合术等;间接血管重建术如脑-硬脑膜-动脉-血管连通术(EDAS)等。在本研究中,12/18(67%)确诊病例行手术治疗,其中动脉瘤患者3例行颅内动脉瘤夹闭术,3例行动脉瘤介入栓塞术,其余患者转院治疗;AVM患者2例行颅内血管畸形切除术,1例行血管内介入栓塞术,1例AVM伴动脉瘤患者行血管内介入栓塞术,2例转院治疗;2例烟雾病患者行颅骨多处钻孔硬脑膜翻转并骨膜贴敷术,2例烟雾病行内科治疗;原因不明者行内科治疗。

在本研究中脑血管疾病阳性率达78%,阳性率如此高,笔者认为与严格按照病例纳入标准及排除标准相关,而且未经DSA证实的疑似病例也排除在外,并且部分脑叶出血病人因为较为危重,不符合头颈部CTA检查条件而放弃。本研究有不足之处,收集到的病人数相对较少。对自发性脑出血患者头颈部CTA可实现一次检查同时发现颈部、脑部血管病变[4],不仅可以发现颅内有无脑血管结构病变,还可以观察头颈部动脉有无硬化、狭窄,这对后续的DSA检查和(或)治疗有重要指导意义,介入科医生可以根据其血管情况行超选择性血管插管,避免手术中意外。因此笔者认为,对于中青年非高血压性自发性脑叶出血患者,进行一次头颈部CTA检查是非常有必要的,对预防脑卒中、诊断疾病、指导临床治疗有重要作用。

图1 患者,男,35岁,右侧额叶脑出血破入脑室及蛛网膜下腔,CTA及DSA显示右侧颈内动脉鞍上段动脉瘤。

图2 患者,男,50岁,右侧额叶出血破入脑室,CTA及DSA显示右额叶AVM,供血动脉为大脑前动脉分支,回流静脉汇入矢状窦。

图3 患者,女,41岁,右侧额叶出血破入脑室及蛛网膜下腔,CTA及DSA显示右侧颈内动脉末端、大脑中动脉M1段旁烟雾病,右侧大脑中动脉额支增粗,见假性动脉瘤形成。