256排螺旋CT三维重建对鼻骨骨折诊断的应用研究

2019-03-20戚伟,时光

戚 伟,时 光

(安徽省泗县人民医院影像科 安徽 泗县 234300)

人体颌面部的骨骼形态结构较为复杂、特殊,鼻部轮廓立体感强,外鼻隆突于面部中央,鼻骨骨性支架脆弱,皮层下又无肌肉保护,交通事故、打架斗殴、直接暴力等面部外伤很容易引起鼻部骨折,临床主要表现为鼻出血,鼻塞,视力下降,鼻外形肿胀、触摸疼痛、偏歪畸形等;鼻部外伤主要是以鼻骨骨折为主,鼻骨骨质菲薄,从鼻尖至鼻根骨质逐渐增厚,所以鼻骨中下部最易发生骨折[1],上颌骨额突、鼻中隔及眼眶壁解剖结构紧邻鼻骨周围且骨质菲薄,鼻部受伤时容易并发骨折,因外伤暴力的冲击部位、方向及轻重不同,骨折类型和损伤程度亦有不同。临床疑似鼻骨骨折应及早做出正确诊断,初期的漏诊、误诊、处理不当会导致多种后遗症,如鼻部畸形、鼻中隔偏曲及鼻功能障碍等[2]。鼻部外伤多涉及打架斗殴,是法医鉴定关注的重点,如不及时对鼻骨骨折作出准确判断,往往容易引起医疗纠纷;临床根据外伤史、触诊检查和影像学检查等临床综合检查结论来判断鼻部有无骨折。常规X线数字成像(DR)摄片存在二维空间骨性重叠成像和局部肿胀软组织遮盖使X片影像模糊,常规CT扫描为轴位层面且较厚,均难以精确显示出细微骨折位置,漏诊及误诊率偏高。近年随着CT技术发展,运用多排螺旋CT扫描,辅以后期三维重建技术取得满意效果,提供直观的三维空间CT图像,以立体、多角度观察鉴别,全方位显示鼻骨解剖结构完整性,有无骨折及移位情况,极大提高鼻骨骨折诊断准确性及骨折分型。我院运用通用医疗公司(GE)256排研究型螺旋CT开展三维后处理技术进行临床研究,对近两年疑似鼻骨骨折的住院患者进行扫描,利用专业工作站行多平面重建(MPR)、容积再现(VR)等多方位图像后处理技术,综合观察分析,明确诊断。笔者回顾性分析2017年4月2日—2018年4月20日入住我院42例经手术和临床证实的鼻骨骨折患者的螺旋CT资料,现总结报告如下。

1 材料与方法

1.1 一般资料

临床确诊的鼻骨骨折42例中,32例为男性,10例为女性,年龄7~82岁,中位年龄44.5岁,外伤后检查时间从伤后几小时至三天不等,并且患者表现鼻部肿胀、变形、出血及疼痛等,其中8例伴有明显鼻部塌陷畸形,本组病例有37例有不同程度其他症状,包括头晕、恶心呕吐、颌面肿痛等。

1.2 检查方法

42例患者均使用通用医疗公司(GE)256排研究型螺旋CT扫描,扫描体位为仰卧位,内收下颌,双手放置低于肩部,先扫描侧位像定位,选择螺旋模式,基线选定在眼眶下线,扫描范围自额窦至硬颚,120kV管电压,250mAs管电流,1.25mm扫描层厚,1.25mm层距,扫描时间1.8s,扫描野18×18cm,重建矩阵512×512,采用BONE重建,重建层厚0.625mm,重建层间距0.625mm,窗宽2000,窗位600,将重建数据传至GE工作站,使用容积再现(VR)法、多平面重建技术(MPR,主要使用冠状面及矢状面重建)处理,检查均由临床经验丰富的两名主治以上高年资医师负责数据处理,并对扫描图像进行观察评价,本组患者均通过DR成像系统拍摄鼻骨标准侧位片,并且通过临床综合检查得出结论,获取结果进行比较、综合分析。

1.3 观察指标

将临床综合检查的结论作为最终的诊断结果,使用CT三维重建图像显示鼻部骨折部位及分型,给临床诊断提供准确依据。结果对照DR鼻骨侧位片,发现DR不能观察到细微骨折及周围复合性骨折,256排螺旋CT三维重建技术存在诊断优势,能获取高质量的VR、MPR图像,提高诊断准确率,减少漏诊、误诊发生率。

2 结果

2.1 鼻骨骨折的CT征象及分型鼻骨中下段是骨折常发生部位,鼻骨骨折影像学显示鼻骨连续性骨质中断或正常弧形结构消失,断端成角或塌陷,一侧或两侧鼻骨均可发生骨折,骨折端有一处或两处以上粉碎性改变,或伴有上颌骨额突骨折、眶壁骨折、鼻中隔骨折等。根据受伤机制及鼻骨骨折的形态[3]、数量和并发症将骨折分成三种类型:(1)单纯线性鼻骨骨折,即单侧有一处或两侧各有一处线形骨折,CT表现为一侧鼻骨或两侧鼻骨有一处透亮影,分为横行,纵行或斜行贯穿;(2)粉碎性鼻骨骨折,单侧有两处以上碎骨片或两侧共有三处以上碎骨片,CT表现为两条以上透亮影或多个碎骨片透亮隙贯穿,部分或伴有凹陷、错位、缝隙分离;(3)复合性鼻骨骨折,鼻鼻骨骨折合并周围其他部位骨折,包括上颌骨额突、鼻中隔、眶内壁等处骨折。

2.2 本组42例患者依据鼻骨骨折分型诊断结果单纯线性鼻骨骨折:本组单纯线性骨折24例,约占本组资料的57.2%,其中单侧17例,占40.5%(左侧9例、右侧8例),双侧鼻骨骨折7例,占16.7%。粉碎性骨折:本组粉碎性骨折18例,占本组资料的42.8%,其中伴鼻颔缝5例、鼻额缝2例,鼻骨间缝分离2例。复合性骨折:本组鼻骨骨折可伴有其中一种或两种以上周围部位骨折,其中伴上颌骨额突骨折18例,占本组资料的42.8%,鼻中隔骨折13例,占本组资料的30.9%,眶壁骨折12例,占本组资料的28.6%,其他骨折7例,占本组资料的16.7%。本组鼻骨骨折以男性居多,单纯线性骨折较多,由于鼻骨毗邻解剖特点,本组病例中复合性骨折比较常见,伴发从多到少依次为上颌骨额突骨折,其次是鼻中隔、眶壁骨折等,或同时复合两处以上,本组病例均体现出复合骨折形态多样性。

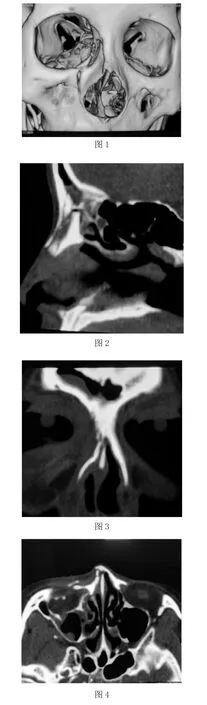

2.3 本组病例均运用256排螺旋CT三维重建图像清晰显示骨折线(图1~4),在鼻外伤42例中,螺旋CT扫描运用VR、MPR后处理技术均能明确诊断骨折,显示骨折所在位置和范围,观察骨折损伤程度及有无错位情况,并且给与准确的骨折分型,诊断正确率100%,与临床综合检查结论相一致。

图1同一患者,VR显示右侧鼻骨粉碎性骨折伴凹陷,复合鼻中隔及眶壁骨折;图2同一患者,MPR矢状位显示鼻骨粉碎,伴有鼻额缝稍分离;图3同一患者,MPR冠状位鼻骨骨折凹陷,鼻中隔骨折伴偏曲;图4同一患者,薄层轴位显示鼻骨骨折、凹陷,眶壁及鼻中隔骨折。

3 讨论

鼻骨骨折是面部外伤后最常见的骨折部位,其影像诊断手段和准确性随着设备发展日趋完善。多排螺旋CT三维图像是利用软件技术重建立体影像,在工作站观察时可进行任意方向旋转,其不可比拟的优势就是图像立体特点对临床治疗和手术选择、复位固定提供直观的依据,能清晰显示损伤鼻骨骨折部位及移位情况,可在短时间内对患者存在的骨折现象准确判断,有效降低漏诊率及误诊率,并将骨折范围及周围的解剖关系全面显示出来[4]。256排螺旋CT三维重建对骨质细微变化都能准确显示,仅仅以超薄容积扫描就能带来高清图像质量,再辅以三维重建后处理技术,特别是VR和MPR不可比拟的成像优越性重新定义鼻骨形态的标准,多角度观察鼻骨与毗邻结构异常改变,明确判断骨折的部位和范围,更能准确指导鼻骨骨折分型,因而提高鼻骨骨折影像学诊断和治疗水平,给临床治疗手段的选择提供帮助。

3.1 鼻骨应用解剖鼻骨是人颌面部突出的部位,鼻骨左右各一块,向中线靠近连接,并且周缘紧邻两侧上颌骨额突、上方的额骨鼻突、后下方的筛骨垂直板通过骨性连接结合在一起,形成鼻颌缝、鼻额缝和骨间缝;鼻额缝是鼻骨上端与额骨鼻突分界线,双侧鼻骨间分隔是骨性或软骨性鼻中隔,两侧上颌骨额突与鼻骨外下缘相延续,二者之间形成鼻颌缝,两侧对称;在鼻骨体部及尖部图像中央常可见纵行低密度线为鼻骨间缝。鼻骨骨折的影像学改变与这些结构的影像特征具有高度的相似性,对于一些轻微鼻骨骨折要与如此精细的解剖结构进行鉴别存在一定难度[5]。临床上患者出现鼻部外伤时,体格检查发现红肿、疼痛,外鼻形态畸形改变,如歪斜、扁平、凹陷、鼻中隔歪曲等情况时警惕存在鼻部骨折,需要及时运用三维重建帮助临床做出明确诊断。

3.2 鼻骨常规影像学检查方法局限性鼻部外伤传统检查采用鼻骨摄取X线侧位像,其成像基础是二维重叠影像,侧位片对中线部位前后移位的骨折显示较好,对纵行和无移位的斜行细微骨折显示不能令人满意,况且不易区别左右骨折;摄影条件的选择、X线的摄影放大作用及侧位左右鼻骨重叠均能影响到照片质量,致使鼻骨密度及空间分辨率变差,鼻骨的骨折线显示较为模糊,细小骨折甚至难以显示;X线平片在诊断鼻骨骨折时存在局限性,检查者不能完全掌握鼻骨结构的特殊性,易把鼻额缝、鼻颌缝及鼻骨间缝看作为骨折线,读片时鉴别困难,误诊和漏诊时有发生。常规CT扫描相比DR平片应用于临床,使摄片重叠影像过渡到断面成像,鼻骨细节显示相对清晰、直观,对鼻骨外伤诊断正确率有所提高,但二者还是在二维影像基础上观察,在显示骨折完整性上存在一定的局限性,影响疾病诊治的精确性与科学性。常规检查在鼻骨骨折定性及鉴别诊断上存在缺陷,不能给临床诊疗提供更多信息,满足不了法医鉴定分级的需求。螺旋CT技术发展大大扩宽了空间,重建后处理技术使图像显示进入了三维空间,对鼻骨多角度观察、旋转,精确显示在DR上看不到的细节,具有二维图像不可比拟的优越性。

3.3 鼻骨骨折三维重建技术的合理应用现在外伤事件日益增多,鼻骨骨折造成各种纠纷事件时常发生,医生、患者家属对诊断、治疗及法医鉴定等方面认知提高,对鼻骨骨折诊断的准确性提出更高要求。常规CT多采用横断位扫描为主、辅以冠状位扫描,对骨折的整体形态显示较差[6],横断图像能清晰显示鼻骨纵行骨折,但对鼻骨横断骨折且无移位时不易观察到,而冠状位扫描局限性可能对纵行骨折线遗漏,并易与鼻缝相混淆。多排螺旋CT在鼻骨骨折诊断中的应用方法日趋成熟,随着三维重建技术运用使鼻骨骨折诊断的准确率显著提高,对于可疑病例使用多排螺旋CT容积扫描,把数据输入专业工作站对图像进行VR、MPR等三维重建处理,结合图像锐化技术,多方位、多角度地显示骨折部位、分型及与周围组织关系。

3.4 256排螺旋CT后处理技术对鼻骨骨折的优势256排螺旋CT是目前比较先进的设备,具有以下优势:扫描快速、覆盖性好,检查时间大幅缩短,减少患者的照射时间,控制患者剂量摄入;扫描层面薄且图像清晰,具备较高的空间分辨率和密度分辨率,满足临床诊断要求,薄层断面扫描显示细微骨折良好;配备专业工作站,拥有强大的图像后处理功能,可做任意角度及多方位的三维图像重建,不受鼻骨骨折走形和位置干扰,任何一种类型骨折均可通过三维重建技术完美显示骨折情况。三维重建后处理技术主要采用MPR与VR相结合对鼻骨损伤综合图像分析,VR最大优点是空间立体感强,显示鼻骨图像立体、直观,可以随意调整角度选取最佳位置把骨折区域整体展示在显眼的观察位置上。对有移位、塌陷的骨折或复杂性骨折均能勾勒出骨折端清晰锐利的特点,伴有成角错位的爆裂骨折,不规则骨折显示效果更加突出,但是VR对于一些无移位细微骨折的显示效果不甚理想。MPR的重建层面相对较薄,能对任何斜面做出高质量图像,矢状及冠状面准确显示鼻骨的整体形态和解剖结构,以及骨折四周位置变化情况,尤其是对位置较深,多发性骨折具有良好的显示效果;所以在临床上常用VR和MPR相结合评价鼻部骨折的部位、类型、范围及骨折断端的移位情况,而且对于骨折线的走行及是否伴有其他部位复合骨折,以及副鼻窦积液、软组织肿胀、鼻道闭塞等都有准确表达。临床决定是否需要手术的关键在于了解粉碎性骨折片的移位凹陷程度、伴有复合性骨折及移位情况,三维重建能把不同角度的骨折部位及骨折类型清晰反映出来,多方位观察骨折部位,为临床医师提供重要的治疗依据[7]。

利用三维重建优势多方式、多角度进行观察,综合运用、取长补短,多样化技术手段提高了诊断的准确率,建议在鼻骨拍片显示不佳或阴性时、并且临床高度怀疑鼻骨骨折情况下行三维重建明确诊断。本组42例鼻骨骨折患者中,常规CT轴位平扫显示骨折34例,诊断正确率80.9%,VR+MPR结合薄层轴位扫描明确鼻骨骨折42例,诊断正确率100%。

综上所述,256排螺旋CT三维重建对鼻骨骨折诊断的优点:可准确判断有无骨折,特别是细微骨折,能准确分辨出骨缝与鼻骨发育异常,有无伴随毗邻骨折,如上颌骨额突、鼻中隔等复合性骨折;综合处理方式提高诊断准确率、降低常规轴位CT诊断假阳性或假阴性,对临床治疗和病情鉴定有更进一步指导意义。虽然三维后处理需要时间稍长,存在费用偏高等不利因素,但在日常工作中可以根据病情需要进行选择。三维重建在诊断鼻骨骨折中具有独特优势,可能是目前检查鼻部外伤最佳的影像学检查方法,为临床诊断治疗或法医鉴定提供了可靠的依据。