城市已婚流动人口婚姻风险与干预机制

2019-03-18郭永昌丁金宏

郭永昌,张 敏,丁金宏

(1.安庆师范大学资源环境学院,安徽安庆246133;2.安庆师范大学经济管理学院,安徽安庆246133;3.华东师范大学 社会发展学院,上海200241)

城乡流动人口经历了城乡空间转换后,生活与工作方式及思想观念变化对家庭生活形态产生强烈影响。部分已婚者夫妻分居两地,部分已婚夫妻虽身居一地,但城乡生活与工作方式的巨大差异导致生活摩擦增加,产生一定的婚姻风险。20世纪90年代以来,我国流动人口婚姻家庭成为学界研究的热点,可以概括为五个方面。一是流动人口婚姻家庭面临的问题或困境研究。重点集中在家庭暴力、婚姻解体后效应等研究。与一般家庭暴力相比,流动人口的家庭暴力情况更具复杂性、特殊性,呈现出暴力形式简单、频率高且程度较轻等特征[1]。婚姻暴力的发生因年龄、教育、就业状况、对家庭的经济贡献、家庭权力关系和户口性质而异[2]。婚姻解体也是流动人口面临的严峻问题。婚姻的解体特别是由于家庭人口结构改变和一方亲子关系的缺失会给子女的身心成长造成影响,长期在缺乏爱的情况下成长会引发不安全感和沉重的心理压力[3]。二是流动人口婚变问题研究。因长期流动,夫妻、子女身居异地,导致家庭的完整性导致破坏。频繁地域流动和职业流动所产生的二元性不利于婚姻稳定[4]。两地生活增加了夫妻的隔膜,夫妻感情有所淡化[5]。夫妻长期两地分居,使家庭功能无法完全实现,对夫妻感情和家庭稳定产生很大影响,容易出现婚姻危机[6]。夫妻双方性格不合、家事冲突、过高的期望值和不健康的结婚动机使越来越多的婚姻走向终点[3]。夫妻分居冲击着传统家庭和婚姻,导致社会不稳定因素的增加,阻碍城市经济的进一步发展,不利于其子女教育和成长等[7]。也有学者认为,流动家庭的超黏滞性,带眷者比非带眷者婚姻更为稳定[8];在社会生活空间变化和传统因素相适应的过程中,夫妻间形成一种稳定的“亲密伙伴”关系[9]。三是婚姻满意度研究。夫妻关系维系因素、冲突解决方式、婚恋意愿、权利模式等是流动人口婚姻满意度的主要影响因素[10]。流动的家庭化全家从乡村迁徙至城镇……由于中小城市的物价、房租比较低廉,户籍管理方面相对宽松,小孩入托或入学也较为容易,故使全家外出务工经商者能够较为轻松地在当地生活[11]。四是家庭功能变化研究。随着“家庭化”流动方式的盛行,流动家庭的形态、结构和功能等发生了变革,家庭中的夫妻关系也随之发生变化。流动家庭的夫妻关系虽保留了一些传统农村夫妻关系的色彩,但也发生了一些转变,而夫妻经济收入、家庭分工、亲属关系和个人性格与思想观念是影响夫妻关系的主要因素[12]。五是城市家庭服务的基层实践。婚姻家庭服务开展的时间不长,一些城市积极探索,取得丰硕成果。服务模式建构有江门市蓬江区“4+1”的婚姻家庭支持系统,杭州市萧山区“1+3X”工作体系等;规章制度建构有《北京市婚姻家庭辅导工作方案》《杭州市婚姻家庭辅导服务工作标准》《广州白云区街道家庭综合服务中心运营服务标准》等标准。三是机构建设有深圳市2007年建立鹏星社会工作服务社、东莞市2009年成立白玉兰家庭服务中心、嘉兴市成立阳光家庭社工事务所;珠海市2010年设立“珠海协作者妇女之家”等。这些专业服务平台的建立,为已婚流动人口提供专业服务,在缓解婚姻家庭矛盾功不可没。

由于家庭规模小型化,家庭成员之间的相互支持减少,感情交流减少。在家庭成员面临巨大困难时,很难得到情感支持。与此同时,网络交流方式消解了常规的家庭交流,使传统的家庭面临巨大的挑战。流动人口到达城市后接触各种诱惑的可能性增加,这使得家庭问题发生率增加,离婚成为婚姻风险的最直接体现。本研究仅着眼于已婚流动人口的婚姻风险,梳理流迁人口婚姻状态,探索适用性强的干预方式,构建针对性强的预警机制,以期降低婚姻风险。

一、数据来源和研究方法

(一)数据来源

本文所使用的数据是国家社科基金项目“城乡迁移流动人口婚姻稳定性研究”项目实地调查数据。此调查在2013年11月—2014年3月期间进行,选取辽宁省沈阳市、陕西省西安市、上海市、安徽省各地市为调查地点,以户籍不在调查区生活、居住和工作的已婚流动人口为调查对象,通过问卷调查的方式,调查了迁移流动人口基本信息。发放问卷2 000份,回收有效问卷1 932份。

(二)研究方法

本文运用spss19.0中交叉分析工具,分析个人、家庭经济、流出空间等对流动人口婚姻的影响。在操作过程中,将“有离婚念头”与“配偶是否有离婚念头”作为测度婚姻风险的基本指标。通过交叉分析受访者年龄、受教育程度等人口学特征以及成婚因素、社会经济因素,测度城乡已婚流动人口的婚姻风险。

二、城市流动人口婚姻风险的特征

城市流动人口婚姻风险既存在性别、年龄、受教育程度等方面的差异,也存在个性、语言表达与沟通艺术个体方面的差异。

(一)总体特征

是否有离婚念头是衡量婚姻风险的主要指标,离婚念头越强,婚姻风险就越高。“一直有”离婚念头选项中,被调查人占19.6%,其配偶占16.2%,被调查人比例高于其配偶,除扣一方没有离婚念头者,双方均有离婚念头者占16.2%。“有时有”选项中,被调查人占23.7%,其配偶占22.7%;“偶尔有”被调查人占9%其配偶占28%;“从无”选项中,被调查人占47.77%,其配偶占33.1%。有离婚念头者比例接近七成,说明其婚姻问题不可小觑(表1)。

(二)分年龄组的婚姻风险

城乡流动人口离婚风险的年龄差别并不显著。除55岁及以上人口样本数较少放而大了放大了风险以外,其他年龄段人口分布相对均衡。“一直有”选项中,20~24、40~44、50~59岁三段比例显著高于平均水平,说明这三个年龄段分别处于结婚磨合、观念分歧与虽老难合而产生的离婚风险。“有时有”选项中,30~34、50~55岁显著高于平均水平;“偶尔有”选项各年龄段相对均衡,相对接近平均水平,“从来没有”选项占四成以上,也相对均衡,各年龄段产生离婚念头差异并不显著(表2)。

(三)分受教育程度的婚姻风险

低学历人群离婚风险高于高学历人群。“一直有”离婚念头选项中,被调查人小学及以下者所占比例最高,为24.67%,其配偶大学专科所占比例最高,为9.40%。而大学本科及以上者所占比例最低,仅为7.61%。“有时有”选项中,被调查人大学专科比例最高,为31.05%,小学及以下为最低,仅占14.0%。配偶大学专科所占比例最高,为33.12%,高中及中专最低,为18.5%;“偶尔有”选项中,被调查人高中和中专所占比例最高,为31.71%,大学本科及以上最低,为20.65%,配偶高中及中专学历者所占比例最高,为25.41%,大学本科学历者所占比例最低,为9.78%。“从来没有”选项中,被调查人及其配偶大学本科所占比例最高,分别为42.3%和57.61%,婚姻最为稳定(表3)。

(四)分职业的婚姻风险

城乡流动人口职业越稳定离婚风险越高。“一直有”离婚念头选项中,被调查人专业技术人员所占比例最高,为25.73%;配偶为办事人员所占比例最高,占17.24%。“有时有”选项中,被调查人与配偶党政干部比例最高,分别为30.59%和36.05%,“偶尔有”选项中,被调查人产业工人所占比例最高,达到36.30%,配偶商服人员为最高,占27.47%。“从来没有”被调查人与配偶自由职业者所占比例最高,分别为42.19%和55.69%(表4)。若以“从来没有”作为离婚风险的量度反向指标,党政干部、企业高管、专业技术人员、办事人员和产业工人风险较高,个体工商户、商服人员、农业生产人员和自由职业者风险较低。

表2 分年龄组离婚念头统计

表3 受教育程度离婚念头统计

表4 分职业离婚念头统计

(五)分收益水平的婚姻风险

流动人口非夫妻收入占比越高,离婚风险越大。“一直有”离婚念头选项中,自己的父母或子女有收入者所占比例最高,为25.42%;配偶为社会资助收入者比例最高,占37.5%。“有时有”选项中,其他所占比例最高;“偶尔有”选项中,社会资助收入者占比例最高,达到37.50%;“从无”夫妻二人均有收入所占比例最高,被调查人与配偶分别为34.69%和50.43%(表5)。由此可见,收入越稳定,家庭婚姻风险越低;非依赖性收入占比越高,婚姻稳定性越强。

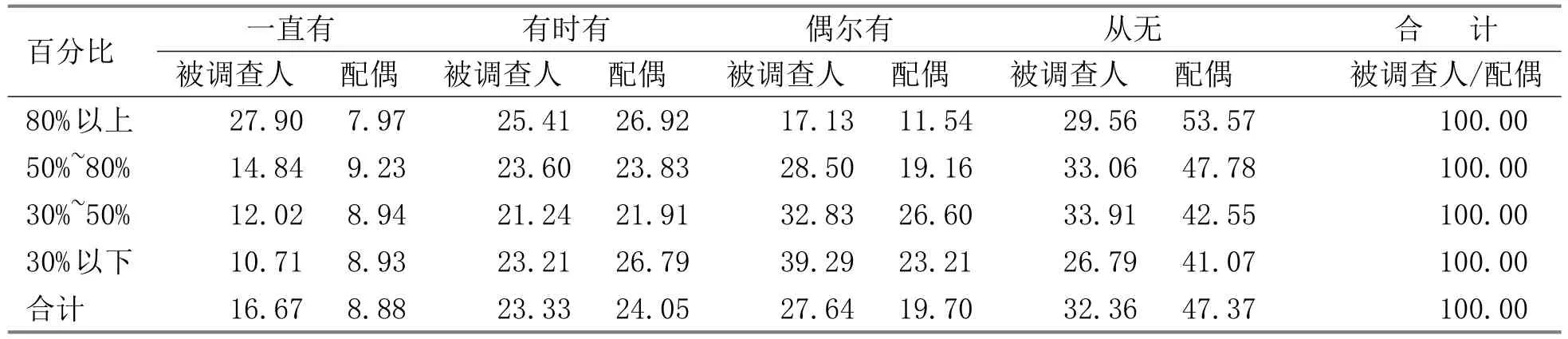

家庭收入贡献越大,离婚倾向越明显。“一直有”和“有时有”选项中,被调查人随着收入占比降低离婚意愿降低,而配偶呈现反向的趋势。“偶尔有”选项中,被调查人和配偶随着占比的降低而增加。“从无”选项中,随着收入占比的降低依次增加,而配偶呈现相反的趋势(表6)。女性的相对收入与离婚意向呈正相关关系,收入高于丈夫的女性有较高的离婚意向,而收入与丈夫相同或较低的女性有较低的离婚意向[13]。

(六)分家庭负担的婚姻风险

多子女家庭离婚风险远高于少子女的家庭。“一直有”离婚念头选项中,被调查人三个及以上子女占比最高,为21.31%;配偶一个子女占比例最高,占10.21%。无子女所占比例最低,仅为3.13%。“有时有”选项中,除无子女选项较低外,有子女的离婚念头较强且差别不大。“偶尔有”选项中,随着子女数增加,离婚念头者比例也增加。“从无”占比随着子女数增加而减少,可见多子女沉重的经济负担与家庭矛盾是引发婚姻风险的重要原因(表7)。

表5 分家庭收入贡献度离婚念头统计

表6 不同收入水平离婚念头统计

表7 不同子女数的离婚念头统计

赡养多位老人离婚风险高于一两位老人。“一直有”离婚念头选项中,被调查人赡养三位和四位老人比例分别为24.33%和25.12%,显然高于赡养一位和两位老人;配偶赡养三位和四位老人占比高于一位与两位老人。“有时有”选项中,赡养三位老人比例最高,为29.66%。配偶最高为赡养三位老人,占33.96%,最低赡养一位老人,占31.82%。“偶尔有”选项中,被调查人与配偶赡养一位老人占比最高,分别为28.18%和21.36%。“从来没有”选择中,被调查人赡养两位老人占比最高,为38.34%,赡养四位老人占比最低,为20.91%;配偶赡养一位老人占比最高,为49.11%(表8)。可见,赡养老人也是造成家庭经济负担与社会负担所引发家庭矛盾的重要原因。

(七)分流出空间的婚姻风险

夫妻双方均迁出原住地但不在同一地婚姻风险最高。“一直有”与“有时有”选项中,被调查人全家迁出原住地但不在同一地占比最高,分别为42.69%和26.32%,而全家迁出原住地且都在同一地仅为12.71%与20.58%。配偶亦类同。“偶尔有”选项中,被调查人和配偶全家迁出原住地且都在同一地占比最高,分别为32.63%和22.62%。“从来没有”其他选项占比最高,为40.0%,配偶一人迁出原住地占比最高,为51.77%(表9)。

省际流动人口的婚姻风险略高于省内流动人口。“一直有”离婚念头的选项中,被调查人跨县街镇者占比最高,为9.36%;配偶省际占比最高,为17.35%。“有时有”和“偶尔有”选项中,被调查人和配偶省际比例最高,分别为24.63%、23.35%;20.78%、29.09%。“从来没有”选项中,跨市所占比例最高,这意味着跨市流动的婚姻风险最低,而省际流动的婚姻风险最高(表10)。

表8 赡养不同老人数的离婚念头统计

表9 不同迁出情形的离婚念头统计

表10 不同流出空间的离婚念头统计

三、城市流动人口婚姻风险的成因

城市流动人口产生离婚风险的成因各不相同,个性太强和不忠与缺乏责任感是引致城市已婚流动人口婚姻风险的主要原因。个性太强,互补相让占比达到39.6%,是导致婚姻风险的最重要因素。其次是一方或双方不忠与缺乏责任感是离婚的次要因素,占比为14.2%。再次是观念差异大,所占比例为9%。父母干涉过多、文化程度与收入差距大也是重要的影响因素。相对的经济负担、婆媳矛盾、外界诱惑等因素占比较小(表11)。

表11 城市流动人口离婚原因调查统计

(1)个性太强、互不相让是导致婚姻风险的最重要因素。若在落后偏僻的农村,即使夫妇二人个性很强互不相让,也会基于庞大的社会网络阻力与家庭事务的拖累而避免婚姻解体,但在现代化广泛影响的城市,城市已婚流动人口个人价值观产生巨大变化,忍辱与舍弃成为懦弱的代名词,张扬个性成为社会风尚,由此导致婚姻危机的案例层出不穷。很多家庭尽管表面上妥协,但冷战的生态状态却又时时刻刻消解家庭的温情。城市生活逐渐放大了已婚流动人口的个性特征,在社会网络阻力减小、经济依赖降低的背景下,加上夫妻之间缺乏必要的信任和发自内心的欣赏,从而一步步将婚姻推上危机的悬崖。

(2)不忠与缺乏责任感是婚姻风险的次要因素。流动人口进入城市以后,由熟人社会转变为陌生人社会,社会对家庭的粘滞性降低,道德约束显著减少,加上已婚夫妇两地分居等因素,极易诱发婚姻风险。有研究显示,城市流动人口婚外性行为相当活跃,有近三成男性存在婚外性行为[14]。部分已婚流动人口缺乏家庭责任感以及再婚成本降低,诱惑着更多的人重新选择,婚姻变故的风险越大,婚姻破产的风险也就越大[15]。

(3)观念差异导致的婚姻风险。传统的中国社会人口流动性弱,在相对封闭的社会体系中,受道德和传统观念的影响,即使夫妻双方矛盾重重,往往也会选择隐忍和迁就,婚姻的稳定性强,风险性弱。.随着城乡流动的日益增多,传统观念与现代文化的碰撞更为激烈,婚姻风险随之加大。流动人口在生活方式上与进城之前相比,发生了明显的变化,尤其是那些在上海呆的时间较长的外来流动人口,往往在某些方面反映对城市生活的适应和对更高阶层生活的向往[16]。有研究显示,城市流动人口婚姻自主权增强,离婚率提高,性爱观出现混乱;违法婚姻增多[17]。

(4)父母干涉与婆媳矛盾导致的婚姻风险。一是父母对子女的掌控欲和对子女自身权利的剥夺,使得年轻的夫妻在长辈的强势之下没有余地进行自身的关系调适、情感修复和有关家庭生活的自主决策;二是在家庭成员社会参与度日益升高的前提下,浮躁的与急功近利的生活态度促使日常生活琐事产生的累积效应,最终导致家庭婚姻问题,甚至使家庭离散;三是“421”家庭结构的代际矛盾在很多情况下放大为代际与代内矛盾的叠加,在无法妥协的情况下,轻则家庭离散,重则产生严重的恶性事件。

(5)婚姻干预力量弱化所引致的婚姻风险。婚姻干预力量的减弱直接增加了婚姻风险的可能性。婚姻干预力量的减弱可以概括为国家权力干预的减弱与社会风险干预减弱两个方面。改革开放后,国家权力对婚姻干预全面收缩,政府越来越着眼于宏观管理,对细微的领域比如个人的情感生活等都不再介入。个体逐渐成为解决个人问题的主体,个体的私生活领域,基层组织不再横加干涉,个人的选择权受到充分的尊重,这时候,法律就成了人们可以倚重的重要社会行为规范,家庭干预力度也开始减弱。中国的离婚制度,从严格限制到充分自由,从一个极端走向了另一个极端[18]。在社会层面,婚姻内化为一种个人行为,不再置于单位、街道等空间场域的透明状态,成为个人一种隐私,婚姻状态不为社会所关注,社会对婚姻的约束力降低,风险随之增加。

四、降低流动人口婚姻风险的干预模式

流动人口的婚姻风险关涉社会和谐稳定,亦与流动人口的幸福感密切相连,值得高度关注,必须建立降低婚姻风险的干预机制,强化源头治理,过程管控,综合施策,如图1所示。

图1 降低婚姻风险的干预机制

(一)警示机制

(1)社会网络警示。基于地缘、亲缘的社会网络,通过危机情景设定等形式,告诫婚姻当事人若出现婚姻解体所造成的种种不良后果,以缓解因冲动或暂时矛盾而引发的婚姻危机。

(2)社会服务机构警示。社会服务机构基于大量的婚姻问题案例,对当事人进行婚姻诊断。各地充分依托妇联、社区、社会服务咨询机构、法院与婚姻登记机构,以独立第三方的身份,提出专业的建议,以此化解夫妻矛盾,拯救那些还可挽救的婚姻[19]。

(3)家庭与自我警示。家庭成员以相对公平的视角提出婚姻矛盾解决的策略,同时通过自我调整与适应,在充分理解家庭责任的前提下,化解积淀的婚姻矛盾。

(二)调解机制

(1)制度设定。制度设定是在充分尊重离婚者婚姻自由权的基础上,在法律制度层面适度增加干预环节,如严格离婚许可条件,延长离婚的申请周期等手段来降低婚姻风险。一是调整婚姻登记程序。在当前离婚程序上适度增加调解手段,增加社区、妇联、婚姻咨询与诊疗机构的调解证明,若调解无效,证明婚姻已彻底破裂,可以准许离婚。二是设置离婚冷静期。实施婚姻登记预备制度,男女双方选择登记结婚后可以去民政部门预备登记,3个月之后如果双方没有改变结婚的意愿才可以申请正式登记。三是进行离婚限制。登记结婚后一段时间内不得提出离婚申请,意在减少当事人的主观任意,留给夫妻双方必要的磨合和适应时间[19]。尽管离婚是夫妻双方的自由选择,但离婚自由也不能任性或恣意,夫妻双方应共同遵循婚姻的社会属性[20]。

(2)社会网络。城市流动人口社会网络对于缓解家庭矛盾具有不可替代的作用。社会网络对婚姻的缓冲作用可以概括为两个方面,一是充分发挥熟悉家庭背景的优势,消解婚姻矛盾;二是社会网络成员以旁观者的身份介入婚姻冲突,尽可能消除因家庭琐事、信息不对称或其他不重要事件所引发的婚姻风险。

(3)社会服务机构。社会服务机构婚姻矛盾化解纳入城市公共救治体系、社会辅助体系婚姻风险诊疗体系,为流动人口提供必要的婚姻家庭问题服务。在基层社区设立各种类型的婚姻咨询机构,妇联建立各类“婚恋指导中心”,为婚姻冲突者提供法律和心理咨询帮助。不断建立和完善各种调解机制,如城市居委会在小区设“谈心亭”,由在小区中享有一定威望的人与离婚双方真情沟通,化解家庭纠纷与矛盾等[21]。基于长期以来城乡居民对正规社会服务体系的信任,社会服务机构理应承担服务流动人口、化解婚姻家庭矛盾的重任。

(4)网络媒体。发挥网络媒体对城乡流动人口的家庭生活正向影响。倡导正向积极的婚姻家庭理念,提供互动、可供交流的、可以咨询问诊的互动平台,提供针对个性化的家庭或个人合理的问题解决方案,网络媒体有不可替代的作用。特别是一些主流媒体,要主动承担婚姻家庭的正向价值宣传教育重任,让全社会公民特别是流动人口群体得到启示和受益。开辟社会服务平台,通过开放的信息渠道,正向的宣传教育功能来唤起社会对婚姻家庭的呵护,呼吁社会对家庭的珍视。

(三)弥合机制

将婚姻建立在爱情和亲情的基础上,作出终身婚姻的承诺,都将消减离婚风险[22]。依托社会网络的情境修复机制,社会服务机构的伺服与帮助,以及网络媒体的正向激励,就可有效弥合家庭与婚姻矛盾,建立健全弥合机制。

五、结论与讨论

(一)结论

有近七成的城市流动人口有过离婚的念头,说明其婚姻问题不容忽视。在拥有离婚念头的人群中,年龄分布相对均衡。低学历人群离婚风险高于高学历人群。小学及以下受教育程度的风险最高,而大学专科及以上最为稳定。城乡流动人口越稳定的职业离婚风险越高。资助性收入者离婚风险高,被调查人随着收入降低,离婚意愿降低,而配偶呈现反向的趋势。多子女家庭离婚风险远高于少子女的家庭。赡养多位老人离婚风险高于一两位老人。夫妻双方均迁出原住地但不在同一地风险最高;省际流动人口的婚姻风险略高于省内流动人口。

个性太强、互不相让是导致婚姻风险的最重要因素;不忠与缺乏责任感是婚姻风险的次要因素。观念差异、父母干涉与婆媳矛盾以及婚姻干预力量弱化均易引致婚姻风险。

建立基于社会网络、社会服务机构警示以及家庭与自我警示机制以及制度设定、社会网络、社会服务机构与网络媒体的调解机制,并形成相应的弥合机制,能够有效降低婚姻风险。

(二)讨论

城市流动人口的婚姻存在显性与隐性风险,显性风险可通过离婚登记体现,而隐性风险隐藏于家庭与个体中,不易被测度,一定程度上难以客观准确反映迁移流动人口的真实婚姻风险状态。流动人口婚姻风险是否被放大或者低估是十分值得注意的问题。依据多数学者的观点,流动人口婚姻风险体现于较高的离婚率和离婚意愿,这在一定程度上放大了风险效应。有关流动人口的婚姻干预策略,可谓仁者见仁,智者见智。但最核心的也是最需要引起注意的,就是要构建在法律框架之下的人性关怀。