抗生素导致相关性心律失常的研究进展

2019-03-13庄晓峰高丽芳

庄晓峰,高丽芳

(1 国家心血管病中心 中国医学科学院阜外医院心内科,北京 100037 2 首都医科大学 公共卫生学院,北京 100069)

众所周知,许多心血管药物具有致心律失常副作用,如心律失常抑制试验(Cardiac arrhythmia suppression trial, CAST)证实抗心律失常药本身就能诱导心律失常,增加心脏死亡率[1]。但非心血管药物致心律失常则长期不为人们所重视。1966年第一个被发现能诱导心律失常的非心血管药物是抗精神病药甲硫哒嗪,它类似奎尼丁作用,能延长心脏电收缩时间(QT)间期并发生多形性室性心动过速。后来人们才认识到它是通过抑制心肌钾通道而延长QT间期,诱发尖端扭转型室性心动过速(TdP)。越来越多药物被发现具有导致心律失常作用,其中包括临床广泛使用的抗生素。抗生素引起的最严重的心律失常就是TdP。TdP是一种在延长的心电图QT间期基础上发生多形性室性心动过速,可导致心脏骤停。见图1、2[2]。药物能延长QT间期,是临床上获得性长QT综合征的最常见原因。这些临床常见导致TdP药物除抗生素外,也包括I、III类抗心律失常药、三环类抗抑郁药、丙基苯基酮、咪唑类抗真菌药等。咪唑类抗真菌药主要在抑制代谢、增加其他已知致QT间期延长和潜在致TdP药物的血药浓度方面作用更强,而直接致QT间期延长作用较大环内酯类更弱。因此,本文针对致心律失常抗生素最常见两类:大环内酯类、氟喹诺酮类药物导致TdP的机制、流行病学和其它并存危险因素等作阐述。

图1 某患者输入左氧氟沙星4.2h的12导联心电图

图2 某患者输入左氧氟沙星4h后,心电监测出现TdP

1 抗生素导致心律失常概述

研究发现使用抗生素本身即是心脏性猝死的一个危险因素,近年诸多抗生素由于其延长QT作用或与心脏死亡有关而退市[3]。大环内酯类和氟喹诺酮类是在门诊或住院患者中应用最广泛的抗生素。在一项入组212,016重症监护室患者的队列研究中,2.9%接受已知能延长QT间期的药物。左氧氟沙星、阿奇霉素、加替沙星、红霉素是位居前10位[4]。另一项队列研究纳入480万门诊患者,发现27%、21%、13.8%患者在使用克拉霉素、红霉素、左氧氟沙星。虽然抗生素导致相关性心律失常发生率很低,但这些广泛使用的药物将潜在危险的患者暴露在室性心律失常中,有报道药物诱导TdP中27.7%归因于抗生素相关[5]。

抗生素导致相关性心律失常危险容易被临床医师忽略,虽然美国FDA对大环内酯类药物阿奇霉素致QT间期延长和TdP现象而发出警告,但并无这类药物在潜在风险患者中使用的一致性意见。此外,药物诱导的致命性心律失常除了TdP外,也能抑制心肌细胞去极化钠通道,并诱导Brugada综合征而发生心室颤动,但目前无抗生素致Brugada综合征的报道[6]。

2 抗生素导致心律失常的电生理机制

QT间期测量在心电图Q开始至T波终末。QT间期代表心室除极与复极。由于QT间期与心率成反比,为了方便比较,常通过各种计算转换成非心率依赖的校正值,即心脏电收缩时间(QTc)间期。从人群研究结果认为,男性QTc间期正常值<430ms,女性QTc间期正常值<450ms[7]。如果QTc间期>500ms或延长的QTc间期>60ms,通常被认为增加死亡风险[8]。

静息心肌细胞跨膜电位约-90mV,当细胞去极化(以QRS复合波代表)电位增加至约+20mV,复极过程(以T波和QT间期代表)包括3期。1期、2期分别为复极早期、平台期,主要离子流为钾和钙电流。3期复极发生在钾通道开放、细胞转向静息负向电位状态。QT延长导致早期后除极(EAD)发生在3期。如果早期后除极达到阈电位,可以诱导TdP发生心室颤动。

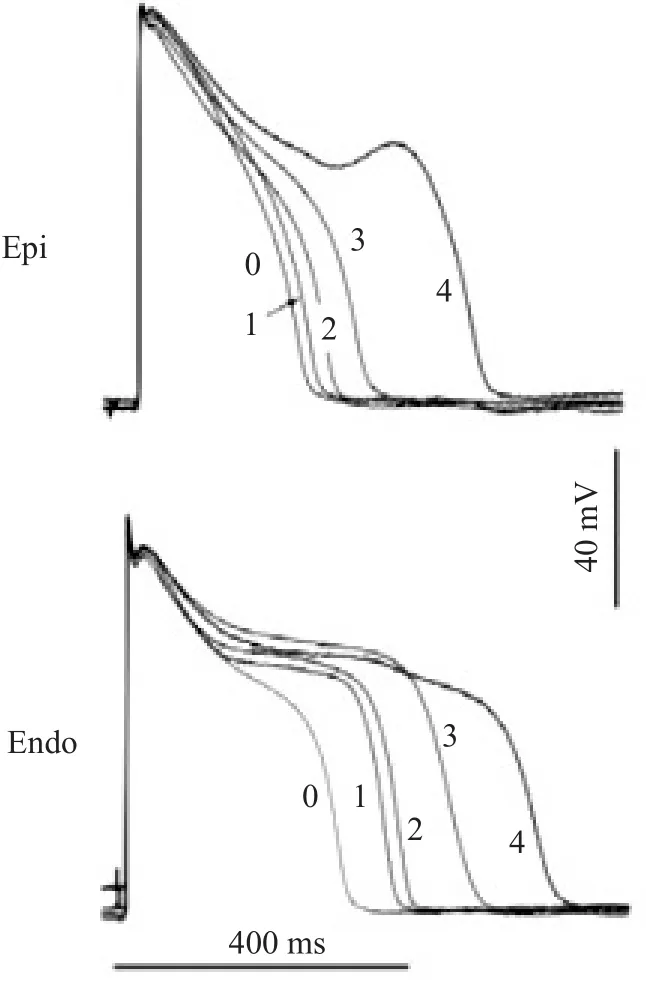

氟喹诺酮类和大环内酯类抗生素延长QT间期,是通过浓度依赖型阻断快速激活延迟整流钾通道(hERG/IKr通道)。通道阻断机制包括与α亚基S6芳香族氨基酸残基相互作用。这些位置是大致的结合位点,也并非是那些抗生素所特异的。IKr是调节钾离子自心肌细胞向胞外外向流动,参于形成心肌细胞复极。在单个心肌细胞上记录90%复极的动作电位(APD90),发现3期阻滞及显著延长APD90,而对APD30、APD20仅有轻微影响。APD延长导致动作电位呈三角形,将易于发生早期后除极(EAD)。三角测量是促心律失常的独立预测因子,并不一定与QT间期延长成正比。复极离散度是指心肌各区域复极时间的差异,为折返和多形性室性心动过速提供功能基础。在兔左室心肌楔块模型,莫西沙星使心内膜APD90显著延长于心外膜。如图3[9]。心外膜深层的M细胞最易于受抗生素影响而发生APD90延长和EAD。药物诱导的跨壁复极离散度是浓度依赖,并在心力衰竭和低钾时更明显。复极离散、EAD和IKr电流抑制也出现在心率慢时。心动过缓经常并存于抗生素诱导的TdP病例,体表心电图有QT离散、U波显著、T波形态改变、T波波峰到终末时间间隔延长(Tp-e)。大环内酯类和氟喹诺酮类能促发电生理不稳定性,导致昼间QTc间期变异加大和短时间QT变异,并将增加TdP风险。如图4[9]。这种电生理不稳定性将加重先于TdP出现的短-长-短周期,导致更长的复极延迟和离散。

图3 莫西沙星对兔左室心肌楔块模型上心内膜(Endo)、心外膜(Epi)动作电位影响。

图4 莫西沙星对兔左室心肌楔块模型心电图描记QT间期和T波形态的影响。

IKr电流阻滞能力与药物对IKr的α亚基上通道结合点亲和力大小有关。IC50是指在hERG(IKr)电流产生50%抑制时的药物浓度,被用来评估药物潜能。有些研究认为,IC50/Cmax<10或产生>10%hERG电流抑制药物浓度或APD90延长都与有临床意义的QTc延长有关。FDA对非抗心律失常药物促心律失常潜能是建议QTc延长小于50ms不会引起TdP。动作电位三角测量的多样性、电生理不稳定性、复极离散度有助于分析这些药物潜力,但这些指标的获得和标准化更困难。

3 氟喹诺酮类与大环内酯类抗生素

健康人群研究发现,氟喹诺酮类延长QTc间期0~17.8ms。1999年退市的格帕沙星因有报道与心脏猝死相关。本质上,同类其它氟喹诺酮类都有相似风险,但都表现较弱的IKr阻滞能力。血清浓度司帕沙星、莫西沙星、格帕沙星相应抑制IKr电流2.4%、4.2%、0.2%。实验室研究发现,司帕沙星、莫西沙星、格帕沙星导致APD90延长15%的浓度分别是10.7、24.7、26.5umol/L。这些浓度远超过推荐的药物峰浓度Cmax。2001年退市的司帕沙星是因为与严重的心脏事件可能有关。莫西沙星目前被作为其它药物QT研究的阳性对照药物。上市后粗略调查,千万处方中氟喹诺酮诱导心律失常:左氧氟沙星为5.4例,环丙沙星为0.3例。环丙沙星、左氧氟沙星比其它氟喹诺酮类药物有更多的药物诱导TdP案例报道,这或许与这两种药使用量最大有关系。事实上,环丙沙星、左氧氟沙星相对其它氟喹诺酮类药物延长QTc更不明显,在体外浓度100umol/L时也不延长APD90。它们日常口服剂量不延长QTc,静脉注射或超治疗剂量也不延长健康人QTc。尽管有病例报道,但流行病学发现,环丙沙星与青霉素类比较,没有增加心脏死亡风险。虽然左氧氟沙星有增加心脏死亡的趋势,但没有达到统计学意义[10]。

两项体外研究发现,红霉素在21~25umol/L浓度时导致IKr电流减少约17.6%~20%。在体内研究,3~10umol/L导致APD90延长5%~10%,更高浓度则能诱导EAD。推荐口服剂量红霉素不可能明显阻滞IKr电流,但是快速静推能达到血浆高浓度并显著延迟复极(46~56ms)。由FDA药物副作用报道系统发现大约一半的大环内酯类药物诱导TdP归因于红霉素,克拉霉素为36%,阿奇霉素为11%。超过一半红霉素导致心律失常报道病例是静脉注射途径。临床研究发现克拉霉素、阿奇霉素有中度QTc间期延长,如表1[11-12]。

针对34779名非心脏病患者使用阿奇霉素的临床试验发现,心脏死亡风险增加为未口服药组的2.88倍[13]。荟萃分析纳入33项试验超过2千万例患者的数据分析,与对照组相比,大环内酯类抗生素组心脏性猝死或室性心律失常、心脏性猝死、心血管病死亡及急性心肌梗死的发生风险分别增加142%、152%、31%及8%,而应用β内酰胺类抗生素者,心血管风险不增加。亚组分析发现,增加心脏性猝死或室性心律失常风险的药物为红霉素、阿奇霉素及克拉霉素[14]。甚至有临床研究发现,服用两周克拉霉素可以增加3年的心血管死亡风险约42%,但随后4年的心血管死亡风险降低36%[15]。回顾性研究发现65岁以上老人使用大环内酯类与非大环内酯类并没有增加30d内的室性心律失常发生率,反而有更低的全因死亡率[16]。

表1 健康自愿者的治疗血药浓度与体外APD延长、QTc间期改变、HERG阻滞(IC50)所需要浓度的比较[11-12]

台湾106万患者的回顾性研究,发现阿奇霉素、莫西沙星、左氧氟沙星暴露组心血管死亡事件比值比分别增加1.62、1.31、0.71,室性心律失常事件比值比则增加3.32、2.3、0.41[17]。氟喹诺酮类和大环内酯类药物或其它药物致TdP风险分级主要依据来源于病例报道、回顾研究、健康自愿者的小型随机研究。实验室的结果也有较大变异性,导致不能关联到临床前或临床研究结果。被退市的格帕沙星就是一个例子,几个临床研究发现它的致心律失常风险,但QT研究中并没有表现出较其它氟喹诺酮类药物更高风险。通过QT研究评价药物诱导TdP可能不够准确地识别弱能力IKr阻滞剂之间差异,如环丙沙星最低,而司帕沙星、莫西沙星和红霉素是最高的。如上所述,药物诱导复极损害呈浓度依赖,其它因素如个体特征、注射速度、药物清除受损等也是重要因素。

4 TdP的综合影响因素

4.1 药物交互作用

药物交互作用是病例报道抗生素诱导TdP最常见的获得性风险因素,49%出现抗生素诱导QT延长的病例都存在药物交互作用。抗生素、精神类药物、胺碘酮是最常见的药物交互作用。尽管胺碘酮本身发生TdP是极其罕见,但常见到报道是抗生素合用胺碘酮时出现TdP。这些交互作用也能通过抑制药物代谢、通过药效交互作用加强药物与离子通道结合,或两者兼备。红霉素与克拉霉素也是部分受从于这些交互作用,它们都是在肝脏P450系统代谢,代谢产物是具有IKr阻滞剂活性。

4.2 患者本身的复极储备

心脏复极是一个复杂过程,包括许多通道去极和失活。由于复极储备存在,单个电流部分抑制并不易出现临床事件。然而并无数据分析人类心脏复极电流和M细胞个体差异。一些弱能力IKr阻滞剂如氟喹诺酮类和大环内酯类一般不引起QTc显著延长,除非是复极储备受损,如继发于先天或后天性疾病所导致一个或多个复极电流密度受损。大约45%的氟喹诺酮类诱导TdP病例报道都与患者原有临界或延长QTc间期有关系,然后加入氟喹诺酮类药物再出现TdP发作。这些病例也可能对这一类抗生素较敏感,也可能对其它弱能力IKr阻滞剂也如此[18-19]。

4.3 不可修饰的危险因素

已知潜在导致长QT综合征的基因突变目前达到1738处,这些突变与内在离子通道的不完全通透性有关,导致相应一系列疾病如长QT综合征,但也包括有一部分是临界甚至是正常QTc间期。临床症状不明显的基因突变可以导致心脏复极储备降低、增加猝死风险,对药物诱导心律失常更加敏感。有研究发现,药物诱导QT延长人群中基因突变发生率5%~40%。没有危险因素的年轻患者使用非抗心律失常药物诱发TdP,相对于多种危险因素的人群而言,这些人更可能存在基因突变。如早前所提及,抗生素是弱IKr阻滞剂,年轻无危险因素的患者使用抗生素出现QT延长或TdP常具有潜在未识别的亚临床疾病。亚临床基因突变在分别编码IKr和IKs通道α亚基的KCNH2和KCNQ1基因上,或是编码IKr通道上的MiRP1 β亚基的KCNE2基因都是最常见,导致对药物诱导QT延长有遗传易感性[20]。

女性是药物诱导QT延长和致心律失常最公认的危险因素。66.7%抗生素诱导心律失常是女性患者。绝大多数(86.5%)抗生素诱导心律失常发生在女性同时合并其它致心律失常危险因素。通过健康自愿受试者使用莫西沙星和左氧氟沙星,较男性会产生更大的有统计学意义的QT间期延长值。统计发现,女性仅在10~60岁时,红霉素诱导心律失常发生率才明显多于同年龄段男性。尽管女性是药物诱发心律失常的独立危险因素,但目前给予女性这类药物处方数量远超过男性[2]。年龄是一个不可变更的危险因素,同时年龄常与结构性心脏病、药物交互作用、药物清除率下降也有相关性,因此老年患者发生率显著增高[21-22]。

4.4 获得性危险因素

多数发生TdP病例常伴随至少一个危险因素,74.3%病例有两个或更多危险因素,见表2[23]。结构性心脏病尤其是心力衰竭和左室肥厚是最常见的抗生素诱导TdP的危险因素。心脏病患者对抗生素诱导心律失常的过度敏感与复极储备下降有关系。此外,28%药物诱导TdP病例报道与低钾、低镁有关系。其余病例中很大部分是处于血钾的正常范围低值(3.5~4mmol/L)。体外研究发现,用红霉素和克拉霉素处理离体兔心脏,将血钾由4.7mmol/L降至1.5mmol/L将出现EAD和TdP。动物试验也发现低钾延长大鼠的QTc[24]。国内阜外医院总结52例QT间期延长并TdP心脏病患者,发现使用抗生素占7.7%,总结认为老年、女性、基础心脏病患者、电解质紊乱、肝或肾功能损害、应用一种以上的QT间期延长的药物均是TdP的危险因素,合并因素越多者TdP发生概率越大[25]。

表2 大环内酯类和氟喹诺酮类诱发心律失常的临床病例总结[23]

5 临床诊断困难

真实世界发生的抗生素诱导的TdP难于估计,如有些猝死或晕厥病例由于缺少心电图记录而无法确定。因为这些病例由于自身疾病也可以解释猝死或晕厥。确诊抗生素诱导复极延长需要有加入抗生素后引起QTc间期延长、撤药后改善的心电记录。复极异常一般发生在药物达峰时间(Tmax),但TdP可发生在几天后。心脏复极动态改变或获得性危险因素将决定复极延迟的严重程度,这是Tdp的发生基础。尽管抗生素是TdP的一种明确危险因素,但由于临床上常合并其它危险因素如性别、心脏疾病等存在[26-27]。而这些疾病发病率非常高,如果将每个患者使用抗生素前后测量QTc列入临床常规,则成本效益不合算。当然,使用III类抗心律失常药或长QT综合征等高风险患者则另当别论。抗生素诱导TdP患者所测量的QTc基线仅为临界或轻度延长(430~480ms)。除QTc间期外,其它心电指标临床价值需进一步验证。

6 小结

大环内酯类和氟喹诺酮类是目前被广泛使用的抗生素,具有阻滞IKr电流并启动多种致心律失常机制而使心脏复极延长。由于临床使用的抗生素仅是IKr弱阻滞剂,因而复极明显异常通常不能全部归因于抗生素单一因素。在抗生素诱导TdP中的病理生理机制中,心脏复极基线受损、患者本身因素、其它药物交互作用也不容忽视。口服剂型环丙沙星是目前市面上大环内酯类和氟喹诺酮类中诱发TdP最低风险的药物。不同抗生素之间差异甚小,莫西沙星稍稍高于左氧氟沙星和阿奇霉素。这些药物注射是安全允许的,毕竟TdP发生率罕见。但在具有较多危险因素的高危因素患者则需谨慎,注意药物剂量和注射速度。高危患者应监测心电图及QTc变化,早期识别有预警价值的心电图表现(如QT间期延长>500m s、T-U波形态异常、毫伏级T波电交替现象等),有助于及时采取预防性措施,正确处理并避免误治。