“信息助力·随堂欣赏”小学美术创意欣赏活动的实践研究

——以《房间的一角》一课为例

2019-03-07浙江省杭州市学军小学紫金港校区

浙江省杭州市学军小学紫金港校区 王 豪

长期以来,美术课堂对学生的技法掌握关注度远高于欣赏活动,再加上小学阶段“欣赏·评述”这一领域的课程占比较少,对于美术欣赏的活动和体验是缺乏的。长此以往,学生的欣赏评述能力会局限于表面,从而越来越不敢说,不敢写。在美术核心素养中“图像识读”和“美术表现”都是学生美术表现的基本素养,笔者认为做好每一节课的“图像识读”,实质上是为“欣赏评述”领域的课程打下良好基础。

随堂欣赏可以帮助学生更好地掌握赏析画作的方法,但单一的欣赏活动久而久之也会降低学生的欣赏兴趣,所以随堂欣赏要求教师要灵活运用多种欣赏形式。

笔者在《房间的一角》一课对梵·高的《梵·高在阿尔勒的卧室》赏析中,信息助力增强现实,带学生走进画家在阿尔勒的卧室,情境式创意欣赏。在“造型表现”领域的课程中花五至八分钟的时间去赏析一幅画,在教学重难点和目标达成上真的可行吗?这需要教师有目的地结合每一节课的教学目标,逆向设计随堂欣赏的内容。

一、以终为始,预期欣赏结果

在每一节常态课中学生要欣赏什么,要评述什么?什么内容值得欣赏?这些是问题是需要教师在设计教学前要思考的。

笔者在执教《房间的一角》时,基于教学目标选定了教材中出现的梵·高的作品《梵·高在阿尔勒的卧室》作为本节课的欣赏目标,根据教学目标预期了欣赏结果,图1。

图1 《梵·高在阿尔勒的卧室》预期欣赏结果

二、信息助力,提升赏析兴趣

教师:“1888年2月19日,梵·高来到位于法国南部的小镇阿尔勒。梵·高到了阿尔勒后,就在当地租了一栋两层楼的小屋,并把它漆成了他最爱的亮黄色,还给它取名为‘黄色小屋’。你觉得画家梵·高的卧室应该是怎么样的?”

笔者通过梵·高的另一幅作品《黄色小屋》引出他的卧室,以提问的形式让学生先说一说印象中画家房间的样子后,再通过画作的对比让学生对画家梵·高感到好奇。笔者选用《黄色小屋》也是为了呼应后面学生对于《梵·高在阿尔勒的卧室》的赏析做出的提示,“最喜欢的亮黄色”是教师给予学生赏析作品的关键词,有助于他们了解到画家的背后的故事。

图2 梵·高《黄色小屋》

1.图像识读找内容,初步了解画家。

教师:“在梵·高的卧室里你都看到了什么?”

说画面里的内容是图像识读最有效的方法,教师要帮助学生学会去观察画面内容:他的房间并不大,十分简陋,房间内的物品很少,只有一张桌子和两把椅子,床也很简单,没有衣橱,衣服只是挂在墙上,墙上挂了很多的画。右边的墙上挂着两幅画,一幅是他自己的肖像,另一幅画的是当地的邮递员。在床头挂着的是一幅风景画,两张模糊的速写,他的衣物排列成一列。单人床的一头,放着两个枕头,上面覆盖着一条深红的被子……

图3 梵·高《梵·高在阿尔勒的卧室》

教师:“说说看,这个房间带给你怎样的感受?谁了解梵·高,你能结合他的卧室说一说吗?”

教师引导学生初步了解画家,不局限于他的国籍和时代,更多地应该关注作品所呈现出的那个时间与地点,所以笔者问学生的问题需要他们结合画家的卧室来回答。这样的提问相对而言是有些许难度的,是基础问题的提升。这样的赏析不只是为了识读一幅作品,也是为了服务于本节课的教学目标。教师根据学生的回答情况,引入下一个欣赏环节。

2.增强现实说感受,了解空间变化

教师:“同学们,老师这里有一张邀请券,我们可以走进梵·高的卧室,近距离感受他的房间,请你再说一说这次有没有带给你新的感受。”

图4 增强现实梵·高的房间,了解家具不同角度的样子

在APP中,学生更好地感受到梵·高卧室的狭小,他的床也是很窄的。那为什么这么小的空间里,梵·高还要放摆放两张椅子;这么小的床上,还要放两个枕头呢?这样的提问不仅可以帮助学生更快了解画家当时的生活以及创作心态,也可以帮助笔者为后面学生心中卧室一角的情感寄托埋下伏笔。教师在引导学生走进观察时注意家具的空间发生了什么变化,笔者通过图片对比让学生感受画家笔下的卧室一角与课堂作业的卧室一角空间表现的不同点,这也是本节课的难点。

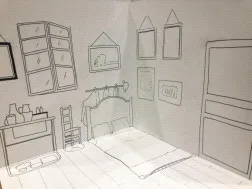

3.虚拟建模助理解,激励学生创作

从梵·高的画作转换到虚拟情境的房间中,再通过还原梵·高卧室的建模,教师可以根据学生的需要转移视角,对家具进行空间视角的变换。

学生作业

三、量体裁衣,促进欣赏形式

笔者在《房间的一角》一课中,从梵·高的名画《梵·高在阿尔勒的卧室》中了解画家,了解色彩,再借助于信息技术让学生感受空间关系,这样的欣赏形式和方法不仅提升了学生的欣赏兴趣,还有效地帮助教师解决了教学重难点,服务于本节课的创作结果。而通过房间了解梵·高,既是本节课的情感也是对这幅画的评述,从欣赏结果出发,可以让欣赏的价值更优化。这也让笔者不断地思考,现在越来越多的资源与技术可以帮助我们提高学生的欣赏能力,开拓学生的欣赏方式,针对不同的课程,针对不同的作品,教师应当量体裁衣,选择合适的欣赏形式,更好地创建随堂创意欣赏活动。