基于文献的丹红注射液药品不良反应分析

2019-03-07魏菊萍王惠霞

魏菊萍,王惠霞

(兰州市第二人民医院,甘肃 兰州 730046)

丹红注射液为临床常用活血化瘀类中药注射剂,主要用于瘀血闭阻所致胸痹、中风、冠心病、心绞痛及瘀血型肺心病等心血管疾病。本文通过回顾性文献分析,探讨丹红注射液药品不良反应(ADR)发生情况,分析其临床特征、相关因素和防治对策,以期为临床合理用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 检索策略

计算机检索中国知网(CNKI)、万方医学网收载的中文文献,检索时限从各数据库建库起至2017年9月。中国知网检索式:SU=(“丹红注射液”+“丹红”)AND SU=(“药品不良反应”+“不良反应”),万方医学网检索式:(关键词=“丹红注射液”OR关键词=“丹红”)AND(关键词=“药品不良反应”OR关键词=“不良反应”)。

1.2 资料提取

检出相关文献776篇,剔除重复收载文献,逐条阅读文献摘要,纳入回顾性病例分析6篇、个案病例报告18篇(共219例)。

1.3 研究方法

采用回顾性分析方法,对患者基本情况(性别、年龄、过敏史)、药品使用情况(给药途径、给药剂量、溶媒品种及用量)、ADR发生时间、ADR累及系统与临床表现等进行分析。

2 结果

2.1 患者基本情况

男102例(46.58%)、女117例(53.42%),平均年龄(55.24±16.23)岁,各年龄段性别构成差异均无显著性(P>0.05),ADR多发生于50岁以上人群,见表 1。有明确过敏史者20例(10.50%),其中青霉素类药物9例、头孢菌素类药物4例、磺胺类药物3例、清开灵注射液3例、喜炎平注射液1例,过敏史不详12例(5.48%)。ADR患者原患疾病主要涉及脑血管系统、心血管系统、内分泌系统、呼吸系统,部分患者同时罹患疾病≥2种,见表 2。

2.2 药品使用情况

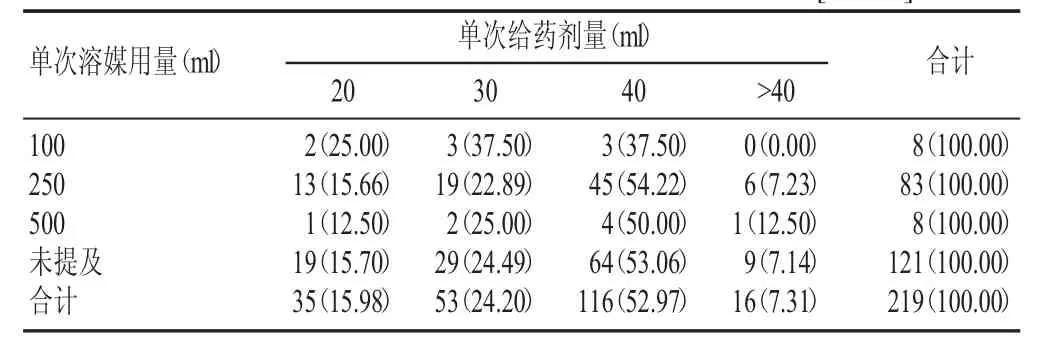

丹红注射液ADR患者临床给药途径均为静脉滴注,其中,稀释用溶媒为5%葡萄糖注射液的占36.21%,其次为使用0.9%氯化钠注射液(占23.00%)。116例(52.97%)患者单次给药剂量为 40 ml,其中 3 例(37.50%)溶媒用量为 100 ml,见表 3、4。提示不合理用药是导致丹红注射液ADR的原因之一。

2.3 ADR与用药时间的关系

114例(51.88%)ADR发生在用药 10 min内,14例(6.21%)小于1 min,提示丹红注射液ADR以速发型为主,见表5。

表1 丹红注射液ADR患者性别、年龄分布情况

表2 丹红注射液ADR患者原患疾病分布情况

表3 丹红注射液稀释用溶媒选择情况

表4 丹红注射液单次给药剂量及溶媒用量情况[n(%)]

表5 患者ADR发生时间

2.4 ADR类别与临床表现

丹红注射液ADR可累及呼吸、消化、循环、神经肌肉等多器官、系统,大部分表现为变态反应,包括一般过敏反应(皮肤及其附件损害)和严重过敏反应(过敏性休克),见表6。

表6 丹红注射液ADR累及系统及临床表现

3 讨论

3.1 丹红注射液ADR发生原因

3.1.1 药物因素 中药注射剂ADR的发生大多由不溶性微粒引起。不溶性微粒是注射剂在生产、运输、储存或配制应用过程中产生粒径为1~50 μm,肉眼不可见的微小颗粒物质。超出患者耐受程度的过量不溶性微粒进入人体后,作用于巨噬细胞、中性粒细胞等引起抗原反应,产生白细胞介素、肿瘤坏死因子等细胞因子,这些细胞因子作用于体温调节中枢,使体温异常升高,临床表现为发热、寒战、血压下降、皮肤瘙痒、肢体疼痛等,严重者可出现呼吸困难、大汗淋漓、血压下降,甚至休克等危及生命的严重反应[1]。据报道,静脉输液过程中不溶性微粒过量,还可引起远端动脉闭塞,部分小微粒被巨噬细胞吞噬、聚集形成肉芽肿,导致肺动脉高压及呼吸衰竭[2]。

丹红注射液为中药复方制剂,成分复杂,其所含的少量花粉蛋白、丹参酮与酸性结晶体可作为半抗原与血浆蛋白结合而具抗原性,引起过敏反应,出现瘙痒、皮(药)疹、发热、寒战等症状,严重者可致过敏性休克[3-4];也可与气管、支气管上皮细胞膜上的磷脂结合形成复合抗原[5],从而导致过敏性哮喘、喉头水肿等。过敏原可致肠黏膜血管扩张、血管通透性升高、腺体分泌增加[6],从而引起消化系统反应。作为中药注射剂,丹红注射液中含有的少量鞣质也可能是致敏原之一[7]。鞣质进入机体后极有可能作为半抗原与血浆蛋白的氨基结合成更大分子的复合物,引起单个系统或多个系统出现变态反应,严重者可致过敏性休克。丹参有效成分中丹参素、咖啡酸的衍生物聚合或酯化为邻苯二羟基化合物,与鞣质结构相似[8],可不同程度地与蛋白质结合。

丹红注射液具有明显的扩张血管作用而致血压下降,可增加血管通透性进而引起颅内压急剧增高而致头痛、头晕等神经系统反应,还可引发恶心、呕吐等消化系统反应[9]。丹红注射液活血功能较强,具有明显的抗血小板作用,引起毛细血管扩张。部分血管弹性差、脆性大的患者会出现紫癜、静脉炎、血尿等出血反应[10]。

3.1.2 患者因素 由表1可见,47.95%的丹红注射液ADR患者年龄>60岁,19.18%的年龄>70岁,其原因可能与丹红注射液主要用于冠心病、瘀血型肺心病、缺血性脑血管病等老年性疾病治疗有关,但也可能与老年人脏器功能逐渐减退、药物代谢慢有关,还可能与老年人原患多种疾病,合并用药较多,药物相互作用有关。

3.1.3 临床用药因素 除患者与药物这两种不可干预的因素引起的ADR外,其余病例实际上是临床用药过程中给药剂量过大、稀释溶媒选择不当、浓度过高、滴速过快等可干预因素导致的药品不良事件(ADE)。

中药注射剂因其成分复杂易受稀释溶媒性质、pH值和温度等条件影响,输液浓度过高时,不溶性微粒浓度也会相应升高,易导致ADR、ADE。有研究显示,丹红注射液与5%葡萄糖注射液、10%葡萄糖注射液、0.9%氯化钠注射液配伍后,配液pH值变化不大,但与0.9%氯化钠注射液配伍后不溶性微粒浓度的上升趋势较明显[11],提示用0.9%氯化钠注射液稀释丹红注射液有可能增加ADR、ADE风险。丹红注射液说明书也明确规定“静脉滴注,一次20~40 ml,加入5%葡萄糖注射液100~500 ml稀释后缓慢滴注,一日1~2次;伴有糖尿病等特殊情况时,改用0.9%氯化钠注射液稀释后使用”。

3.2 预防措施

3.2.1 关注患者个体差异 增强防范意识,重视患者生理、病理差异,用药前详细询问既往过敏史(包括食物、药物过敏史),必要时进行皮肤过敏试验,及时发现潜在用药风险。

3.2.2 规范临床用药 临床用药过程中,严格按照说明书规定的功能主治、用法用量辨证施治,不得超剂量用药,尽量选用精密输液器,液体现用现配,尽可能选择葡萄糖注射液作为稀释溶媒,输液浓度不宜过高,加强用药监护。具体措施包括:(1)输液过程中严格控制滴速,心脏病患者滴速宜控制在30~40滴/min,其他患者不宜超过 60滴/min[12];(2)关注特殊人群,老年人、肝肾功能不全等特殊患者应适当降低用药剂量、调整滴速,必要时监测相关实验室指标;(3)关注用药后30 min内的反应,尤其是用药后10 min内,一旦发生异常,立即停用,必要时采取相应救治措施。