孕期凝血功能参考区间的建立及在静脉栓塞和产后出血中的运用

2019-03-06樊凤娇宋睿吴秉毅郭跃文吕伟标于新发

樊凤娇, 宋睿, 吴秉毅, 郭跃文, 吕伟标, 于新发△

南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) 1血液科, 2产科, 3检验科(广东佛山 528300)

妊娠期女性由于存在高凝状态、静脉淤滞、血管损伤等特殊的生理变化,发生静脉栓塞(vnous thromboembolism,VTE)的风险增高,其风险是同年龄非妊娠妇女的4~5倍,成为发达国家孕妇死亡最主要的原因[1-3]。妊娠期高凝状态生理变化为产后快速有效止血提供了物质基础,但也容易导致弥散性血管内凝血(disseminated inravascular coagulation,DIC)的发生[4]。当妊娠合并凝血功能障碍性疾病或妊娠并发症导致凝血功能障碍时易引起DIC,进一步引起产后出血(primary postpartum hemorrhage,PPH)。PPH也是我国产妇死亡的首要原因[5]。妊娠期高凝状态,导致孕妇不能参照非妊娠人群凝血指标的参考区间,再者,妊娠期凝血级联反应是渐进性加剧过程[6],因此应针对不同孕期应建立相对应的参考区间。目前基本上采用横断面研究建立妊娠期凝血功能的参考区间,无法消除个体差异对研究结果的影响。本研究旨在采用纵向研究动态分析妊娠期凝血功能指标的变化。D-二聚体(D-Dimer)在“非特殊人群”排除诊断VTE及诊断DIC具有重要价值,但是D-Dimer在诊断孕产妇VTE及DIC中的应用仍受到很大限制。所以,我们监测了妊娠期间凝血系统的变化,旨在建立妊娠期常规凝血检测的参考区间,并分析D-Dimer在妊娠期VTE和PPH的作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料 健康妊娠组:选取2017年1月至2018年2月就诊于南方医科大学顺德医院做产前检查的健康单胎妊娠妇女691例。纳入标准:单胎活产,无孕期合并症及并发症。排除标准:孕前或孕期合并高血压病、糖尿病、恶性肿瘤、肝肾疾病、心脑血管疾病,出凝血性疾病史或家族史,免疫性疾病史,近期3个月服用抗凝药物,分娩期并发症如胎盘早剥、前置胎盘、宫缩乏力、软产道损伤者,产后出血、羊水栓塞、DIC等。疾病组:选取2010年1月至2018年2月在南方医科大学顺德医院诊断VTE患者8例,合并凝血功能障碍的产后出血75例。健康对照组:选取同期在南方医科大学顺德医院体检的健康育龄非孕妇80名,将其按年龄分组:<35岁组和≥35岁组。健康对照组的纳入和排除标准同健康孕妇组。

1.2 方法

1.2.1 标本采集及检测方法 空腹采肘静脉血2.7 mL于含柠檬酸钠的抗凝管内(含3.2%枸橼酸溶液0.3 mL),抗凝剂与静脉血比例为1∶9,立即混匀,3 000 r/min离心10 min,在SYSMEX-凝血仪上进行测定,在2 h内完成检测,分别统计D-Dimer、纤维蛋白原(FIB)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)、凝血酶时间(TT)的数值。采集空腹静脉全血1.0 mL于含EDTA抗凝剂的紫色帽真空抗凝管内,在i-CHROMA Reader 免疫荧光分析仪上测定,统计血小板(PLT)计数。

1.2.2 研究方法 通过纵向研究收集健康单胎妊娠妇女691例及健康育龄非孕妇80例。按照《妇产科学》第7版孕期分类标准[7],将691例健康孕产妇分为孕早期、孕中期、孕晚期3组:孕早期(<12周)、孕中期(12~28周)、孕晚期(>28周)。进一步将早、中、晚孕组进行亚组分析,按年龄分为年龄<35岁组和年龄≥35岁组,按产次分为初产妇(产次=1)及经产妇(产次≥2),分析年龄、产次是否是影响各个孕期凝血功能水平的因素。比较孕期D-Dimer、PLT、FIB、APTT、PT、TT水平变化趋势,并且分析各孕期上述指标差异是否有统计学意义。同时建立各孕期的D-Dimer、PLT、FIB、APTT、PT、TT指标的参考区间,采用P95表示D-Dimer参考区间的单侧上限,采用P2.5~P97.5表示FIB、APTT、PT、TT、PLT参考区间的上下限。采用本研究建立的参考区间评估8例孕期VTE和75例产后出血合并凝血功能障碍患者的D-Dimer水平,验证本研究建立参考区间的有效性。利用ROC曲线评价及分析D-Dimer水平在产后出血的诊断效率,并确定最佳临界值。

1.3 统计学方法 应用SPSS 20.0统计软件,首先采用Q-Q Plots对凝血指标正态性检验,D-Dimer、FIB、APTT、PT、TT、PLT均呈正态性分布。对孕期与D-Dimer、FIB、APTT、PT、TT、PLT水平做Pearman相关性分析。对于<35岁组、≥35岁组之间凝血指标的比较采用独立样本t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。对于初产妇与经产妇之间凝血指标的比较采用独立样本t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。不同孕期凝血指标的之间比较采用单因素方差分析,以P<0.05为差异有统计学意义;不同孕期组之间D-Dimer、FIB、APTT、PT、TT、PLT的两两比较,当有方差齐性时采用LSD检验,当方差不齐时采用Dunnett′s检验,检验水准(0.05)除以3个孕周组间两两比较的次数(3次)而调整为0.016,即P<0.016为差异有统计学意义。D-Dimer参考区间采用95%作为参考区间上限;FIB、APTT、PT、TT、PLT的参考区间采用双侧百分位数法表示(P2.5~P97.5)。D-Dimer水平在产后出血的诊断效率分析及评价采用ROC曲线,特异度与敏感度相加最大值为临床诊断的最佳临界值。

2 结果

2.1 各组临床资料 691例孕产妇,年龄17~45岁,平均(30.97±4.89)岁。年龄<35岁的524例,年龄17~34岁,平均(28.81±3.28)岁,年龄≥35岁的167例,年龄35~45岁,平均(37.71±2.25)岁。初产妇158例,经产妇533例。健康非孕组80例,年龄17~46岁,平均(32.5±5.61)岁。疾病组:静脉血栓8例年龄22~39岁,平均(32.50±6.03)岁,产后出血75例,年龄22~41岁,平均(32.00±5.11)岁。

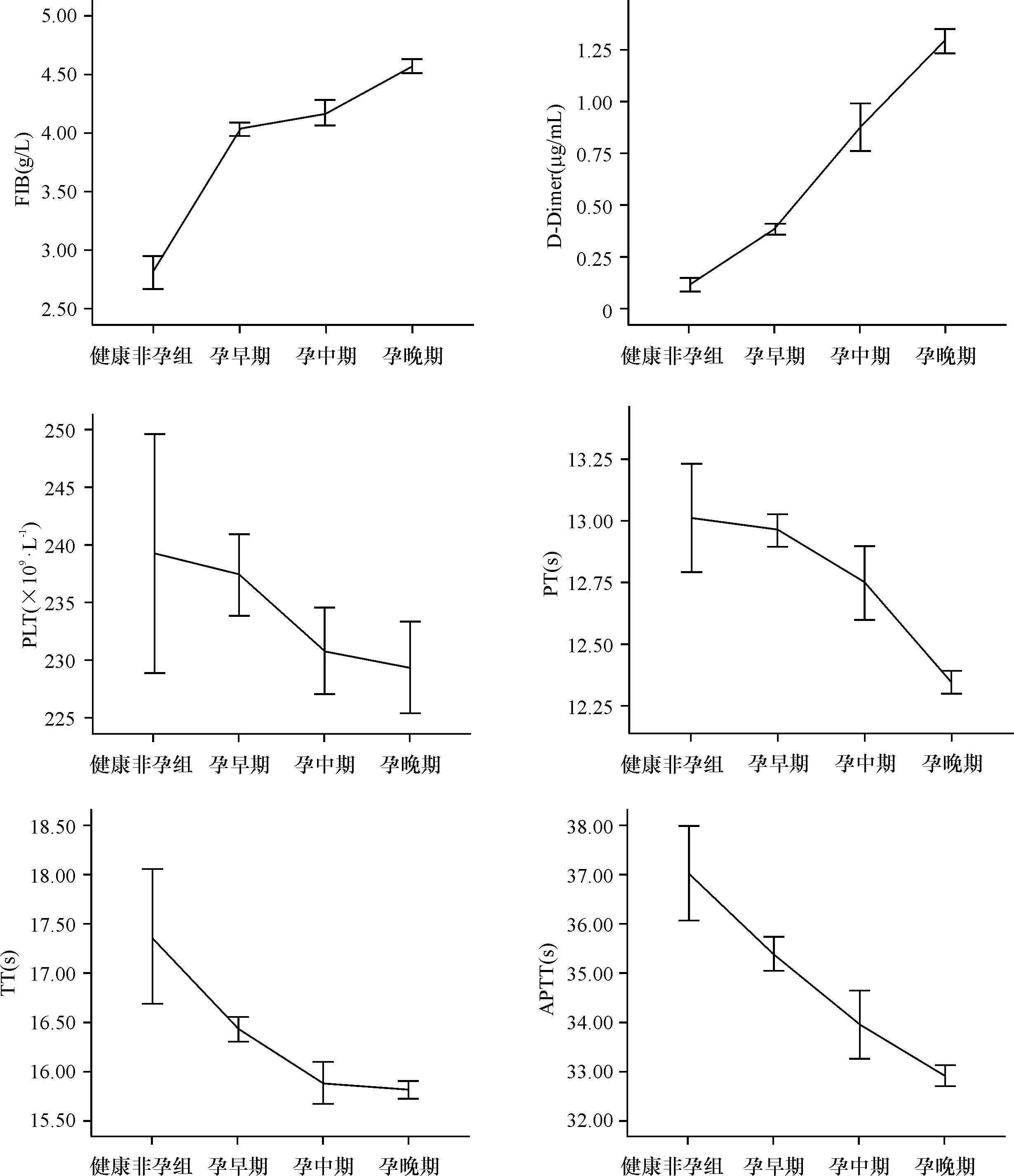

2.2 健康妊娠组中年龄、产次与孕期分别对凝血指标的影响 在年龄<35岁及年龄≥35岁两组中,各个指标水平在孕早期、孕中期、孕晚期水平差异均无统计学意义(P<0.05);在产次=1与产次≥2两组中,各个指标水平在孕早期、孕中期、孕晚期中的差异均无统计学意义(P<0.05)。在孕早期、孕中期、孕晚期中,FIB、D-Dimer、PLT、PT、APTT、TT水平差异均有统计学意义(P<0.016)。FIB、D-Dimer的水平随着孕周的递增而增加(r=0.325、r=0.588,P<0.05);PLT、PT、APTT、TT的水平随着孕周的递增而递减(r=-0.51、r=-0.273、r=-0.296、r=-0.213,P<0.05),见图1。

2.3 健康非孕组与孕期各组凝血指标的比较 健康非孕组的凝血指标分别与孕早期、孕中期、孕晚期的凝血指标比较,差异均有统计学意义(P<0.05);健康非孕组的FIB、D-Dimer的均数小于各孕期FIB、D-Dimer的均数;健康非孕组的PLT、PT、APTT、TT的均数大于各孕期PLT、PT、APTT、TT的均数,见表1和图1。

2.4 各孕期凝血指标的参考区间 孕期FIB参考区间:孕早期为2.75~5.05 g/L,孕中期为3.18~5.08 g/L,孕晚期为3.11~6.03 g/L;孕期D-Dimer参考区间:孕早期为1.04 μg/mL,孕中期为2.06 μg/mL,孕晚期为2.49 μg/mL;孕期PLT参考区间:孕早期为134~315 mmol/L,孕中期为124~322 mmol/L,孕晚期为116~320 mmol/L;孕期PT参考区间:孕早期为11.60~14.60 s,孕中期为11.52~14.73 s,孕晚期为11.32~13.80 s;孕期APTT参考区间:孕早期为29.20~48.18 s,孕中期为29.04~46.48 s,孕晚期为28.50~39.04 s;孕期TT参考区间:孕早期为14.20~20.10 s,孕中期为13.62~18.68 s,孕晚期为13.42~18.57 s。见表2。

图1 不同时期的血浆FIB、D-Dimer、PLT、PT、APTT、TT的水平

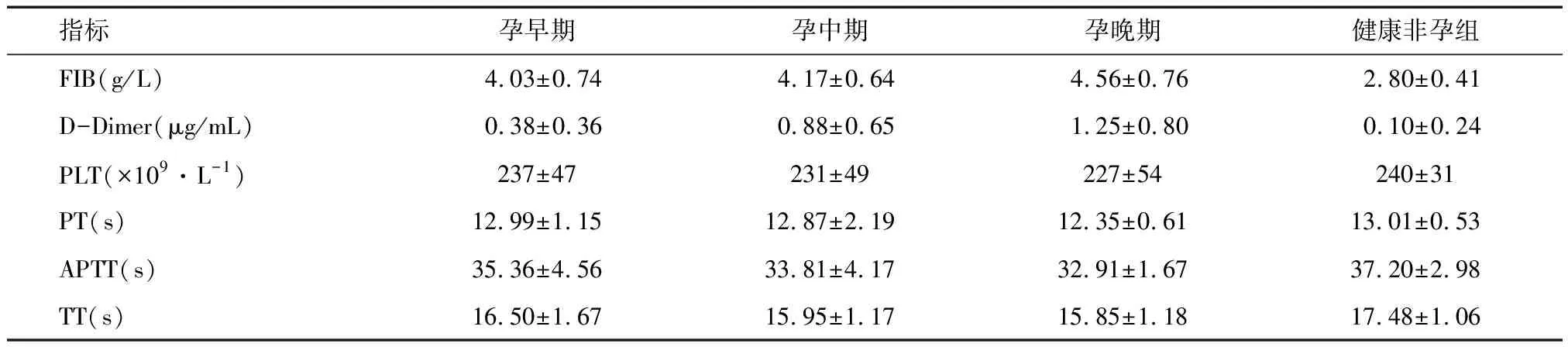

指标孕早期孕中期孕晚期健康非孕组FIB(g/L)4.03±0.744.17±0.644.56±0.762.80±0.41D-Dimer(μg/mL)0.38±0.360.88±0.651.25±0.800.10±0.24PLT(×109·L-1)237±47231±49227±54240±31PT(s)12.99±1.1512.87±2.1912.35±0.6113.01±0.53APTT(s)35.36±4.5633.81±4.1732.91±1.6737.20±2.98TT(s)16.50±1.6715.95±1.1715.85±1.1817.48±1.06

表2 各孕期FIB、D-Dimer、PLT、PT、APTT、TT的参考区间

2.5 静脉血栓栓塞组中D-Dimer水平 4例孕产妇于孕中期诊断为DVT,1例孕产妇于孕早期诊断为DVT,其D-Dimer的水平分别为2.7、9.1、65.5、12.9、10.73 μg/mL。3例孕产妇于孕晚期诊断为肺栓塞,其孕中期D-Dimer的水平分别是3.51、6.20、9.20 μg/mL,孕晚期分别是17.5、9.3、19.7 μg/mL。由以上数据可见,5例DVT及3例PE的产妇每次监测的D-Dimer水平均高于本研究制定的相应孕期的参考区间,全部为阳性结果。

2.6 产后出血妊娠晚期组D-Dimer水平 产后出血妊娠晚期组75例,D-Dimer均值4.93 μg/mL,P95:11.43 μg/mL。与孕晚期691例比较,产后出血组D-Dimer明显升高,差异有统计学意义(P<0.001)。产后出血妊娠晚期组75例中有3例孕妇的D-Dimer水平在本研究提供的孕晚期D-Dimer参考区间之内。

2.7 D-Dimer水平对产后出血的预测价值 将产后出血组D-Dimer结果绘制成ROC曲线(图2),曲线面积为0.918,标准误为0.014,95%CI为0.89~0.94,最佳临界值为2.65 μg/mL,此时特异度为80.0%,敏感度为89.5%,约登指数为0.695,见表3。

图2 D-Dimer对预测产后出血的ROC曲线

临界值敏感度(%)特异度(%)约登指数2.62 μg/mL89.579.20.6932.65 μg/mL89.580.00.6952.67 μg/mL88.281.20.6942.70 μg/mL86.882.10.689

3 讨论

3.1 各孕期凝血指标水平变化趋势及参考区间的建立 妊娠期间孕妇凝血系统增强,抗凝及纤溶系统减弱,使得妊娠期处于高凝状态[8]。妊娠期高凝状态,导致妊娠期的凝血功能标准不能参照于非孕人群的参考范围,否则将会产生很高的假阳性结果。因此,应针对不同孕期应建立相对应的参考区间。许多学者对不同孕期的孕妇和健康非孕妇的凝血功能指标进行了比较,由于研究对象和统计学方法不同,导致研究结果相差较大[9-10]。为避免个体差异对研究结果的影响,本研究采用纵向研究方法,对同一孕妇进行不同妊娠期的凝血功能检查,可能比大多数研究者采用横断面研究更具有可信服力[11-13]。本研究将年龄及产次进行了亚组分析,进一步明确了年龄及产次对妊娠期凝血功能的影响,再者通过比较VTE孕妇的D-Dimer水平来评估参考区间的有效性。

本研究发现,在孕早期、孕中期、孕晚期中,FIB、D-Dimer、PLT、PT、APTT、TT水平差异均有统计学意义,FIB、D-Dimer水平随孕周递增而升高,PLT、PT、APTT、TT的水平随着孕周的递增而缩短,并且孕早期FIB、D-Dimer水平均高于非孕组,孕早期PLT、PT、APTT、TT水平均小于非孕组。不同孕期组FIB、D-Dimer、PLT、PT、APTT、TT水平的组间比较, 差异均有统计学意义(P<0.016),因此需要建立各个孕期相对应的参考区间。本研究分析得出的孕期血浆FIB、D-Dimer、PLT、PT、APTT、TT水平变化趋势与大多数文献报道的结果基本一致,然而参考区间上下限的具体数值各有千秋,如Gong等[6]通过横断面研究分析孕早期FIB、D-Dimer、PT、APTT、TT参考区间分别为:1.98~4.13 g/L,1.67 μg/mL,11.40~14.07 s,29.97~44.69 s,4.92~19.03 s;孕中期:2.63~5.19 g/L,2.81 μg/mL,9.98~12.84 s,28.53~40.70 s,13.51~19.82 s;孕晚期:2.80~5.56 g/L,27.08 μg/mL,9.48~12.58 s,28.61~40.80 s,14.10~19.61 s。与本研究相比,未分析PLT计数指标,得出的参考区间并不是完全一致,但总体趋势相同,这种差异可能与不同地域、不同测定方法有关。Reger等[14]根据胎龄分组,分为孕周16周、26周、36周,对83例孕产妇这3个时间点监测FIB及D-Dimer,建立FIB及D-Dimer的参考区间分别为:FIB:2.77~6.09 g/L,3.35~6.93 g/L,4.18~8.13 g/L;D-Dimer:152~607 ng/mL,191~874 ng/mL,260~1 036 ng/mL。跟本研究结果相比,分组、数据统计方法、人种均存在差异,导致FIB水平明显升高,同时因D-Dimer监测试剂不同,导致无法相比。因此在建立参考区间时,应考虑地域、人种、试剂等不同因素。吴利等[15]和Wang等[16]将健康孕妇分为<20周、20~32周、>32周组,监测D-Dimer指标变化情况,与本研究相比,他们分析的D-Dimer的参考区间均偏高,可能是因纳入的孕产妇例数偏少及分组存在差异,从而导致D-Dimer的上限值偏大。跟上述研究比较,本研究将年龄及产次进行了亚组分析,进一步明确了年龄及产次对妊娠期凝血功能的影响,再者采用纵向研究,避免因不同个体间的差异对研究结果产生的影响,更加准确分析了不同妊娠期孕妇的凝血功能变化规律,最后通过比较VTE孕妇的D-Dimer水平来评估参考区间的有效性。综上所述,本研究结果得出的凝血功能指标的参考区间具有很强的实用性。本研究存在的不足是研究局限于单个医疗中心,未能代表所有的健康孕产妇,及未监测产后凝血功能水平的情况。

3.2 D-Dimer参考区间在静脉栓塞中的应用 研究指出,妊娠妇女发生静脉栓塞的风险是同年龄非妊娠妇女的4~5倍,成为发达国家孕妇死亡最主要的原因。2015年RCOG指南[17]指出,妊娠期使用CTPA之后,胎儿在儿童时期患癌症的概率有所升高。D-Dimer检查相对于其他诊断方法来说是非侵入性,成本低,且对胎儿无伤害。D-Dimer作为体内高凝状态和纤溶亢进的标志物,虽然D-Dimer检测在排除未怀孕群体中的静脉栓塞方面具有突出的作用,但是在妊娠期间呈阶梯式的升高,可达正常的1~10倍,因此以D-Dimer<500.0 ng/mL来排除静脉栓塞意义不大。制定孕产妇D-Dimer的疾病界定值是一项十分严谨、繁琐与昂贵的工作,在取得大家公认的权威标准之前,可以首先建立起孕产妇血浆D-Dimer的参考区间,即使不能对相关疾病做出最终诊断,至少可以为其阴性排除作用的发挥提供数据支持。Chan等[18]外国研究者纳入228例疑似VTE的孕妇参加了8年的随访,通过影像学检查其中15例诊断为DVT,通过绘制的ROC曲线,计算出的最佳阴性临界值为1.89 μg/mL。本研究发现以各孕期D-Dimer参考区间为标准,8例静脉栓塞的孕产妇的D-Dimer均为阳性值,但本研究VTE病例数有限,只能对参考区间的有效性进行验证,无法建立适用于妊娠期妇女排除VTE的临界值,有待完善一个大型的、长期的、多中心研究来建立排除VTE的临界值。

3.3 孕晚期D-Dimer对产后出血的预测价值 产后出血是分娩时的严重并发症,其发生率约为3%,是我国产妇死亡的首要原因[19]。产后出血病程发展快速,一旦合并凝血功能发生障碍,即可并发DIC,从而进一步加剧产后出血,两者互为恶性循环。D-Dimer作为体内高凝状态和纤溶亢进的标志物,Endo-Kawamura等[20]研究表明D-Dimer升高是产后出血的高危险因素。目前关于产后出血和D-Dimer的研究主要局限在产后出血发生后,产后出血引起继发性纤溶亢进,D-Dimer浓度异常升高,但是对于孕晚期D-Dimer变化与产后出血相关性研究较少。本研究表明,产后出血妊娠晚期组与正常妊娠晚期比较,血浆D-Dimer水平明显升高;D-Dimer含量为2.65 μg/mL作为预测产后出血的最佳临界值,其特异度为80.0%,敏感度为89.5%,约登指数为0.695。通过对孕晚期血浆D-Dimer的定量测定,可尽早对患者的血栓前状态和继发性纤溶亢进作出及时评估,预测其并发产后出血的风险,降低产后出血发生率,减少围产期孕产妇的死亡。本研究纳入产后出血例数有限,且影响D-Dimer的因素众多,如合并妊娠期高血压、糖尿病及肝炎等,因此在纳入实验对象时,需要进一步排除影响D-Dimer的水平的疾病。所以本研究的D-Dimer含量对产后出血的预测的临界值只能作为参考,其准确性有待进一步研究。

本研究采用纵向研究建立了妊娠各期凝血功能的参考区间,提高了其在孕产妇中的应用价值。D-Dimer水平变化对VTE有一定的预警性,但是本研究病例有限,无法建立妊娠期排除VTE的临界值,有待完善一个大样本研究。D-Dimer升高是PPH的危险因素,影响D-Dimer的因素众多,本研究的D-Dimer含量对PPH的预测的临界值只能作为参考,其准确性进一步研究。