洛芬待因缓释片配合苦参散外敷治疗急性期痛风性关节炎疗效观察

2019-03-03胡廷梅田国杰

胡廷梅,田国杰

(重庆市綦江区中医院,重庆401420)

痛风是一种与嘌呤代谢紊乱和/或尿酸排泄减少所致的高尿酸血症直接相关的疾病,属代谢性风湿病范畴。临床表现为反复发作的急性关节炎、痛风石、慢性痛风性关节炎和关节畸形,可累及肾脏而引起慢性肾小管间质性肾炎和尿酸性尿路结石。随着生活水平的提高,饮食结构发生了改变,其发病率呈上升趋势,严重影响了患者的身心健康。对于该病的急性期治疗,西医常用秋水仙碱、别嘌醇、非甾体抗炎药、糖皮质激素等药物治疗,暂时缓解症状,但停药后病情容易反复,用药时间不宜过长,且毒副作用较多,常引起胃肠道反应、骨髓抑制、肝肾功能及血液系统损害等,严重影响患者的健康。为寻求符合临床需要、更安全有效、不良反应更小的痛风治疗方法及用药,我们选择非甾体抗炎药合并中医外治法治疗急性期痛风性关节炎,总结出中医外治法治疗该病具有简、便、廉、验的特点,且费用低,操作简便,不良反应小、患者易于接受,临床疗效好,现总结报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

1.1.1 一般资料 选取2017 年6 月-2018 年9月门诊及住院收治的60 例痛风性关节炎急性发作期(中医辨证为湿热蕴结型)患者作为研究对象,将其随机分为观察组和对照组,每组30 例。其中观察组男24 例,女6 例,年龄25~70 岁,平均(41.43±10.68)岁;对照组男25 例,女5 例,年龄30~69 岁,平均(41.10±11.65)岁。两组患者性别、年龄等临床资料经统计学分析差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.1.2 诊断标准

1.1.2.1 西医诊断标准 参照1997 年美国风湿病学会(ACR)的分类标准[1]:关节液中有特异性尿酸盐结晶;用化学方法或偏振光显微镜证实痛风石中含有尿酸盐结晶;具备以下12 项(临床、实验、X 线表现)中6 项,①急性关节炎发作>1 次;②炎症反应在1 d 内达到高峰;③单关节炎发作;④可见关节发红;⑤第一跖趾关节疼痛或肿胀;⑥单侧第一跖趾关节受累;⑦单侧跗骨关节受累;⑧可疑痛风石;⑨高尿酸血症;⑩不对称关节内肿胀(X 线证实);1○无骨侵蚀的骨皮下囊肿(X 线证实);12○关节炎发作时关节液微生物培养阴性。

1.1.2.2 中医证候诊断标准 符合《中医病证诊断疗效标准》[2]痹证湿热蕴结型:下肢小关节卒然红肿热痛、拒按,触之局部灼热,得凉则舒;伴发热口渴,心烦不安,溲黄;舌红,苔黄腻;脉滑数。

1.1.3 纳入标准 符合急性痛风性关节炎西医诊断标准及中医辨证属湿热蕴结型者;发病部位为肘膝关节及以下者,除外受累关节有中等量或大量积液者;年龄18~70 岁,性别不限;依从医嘱用药,知情同意者。

1.1.4 排除标准 不符合上述诊断标准及纳入标准者;依从性差,未按规定用药;间歇期、慢性期痛风性关节炎;继发性痛风(如继发于肾脏疾疾、血液疾病等);合并胃溃疡、心血管、肝肾、恶性肿瘤、精神等严重疾病患者;妊娠期妇女、哺乳期妇女。

1.2 治疗方法

两组患者在治疗期间均注意限制饮酒、进食高嘌呤及辛辣刺激性食物,适当休息,避免劳累及剧烈运动[3]。对照组予口服非甾体类抗炎药洛芬待因缓释片,0.4~0.6 g/次,每12 h 服用1 次,餐后口服。观察组在对照组治疗的基础上以苦参散(苦参30 g,臭梧桐叶30 g,黄连10 g,黄柏15 g,栀子15 g,生大黄10 g)研粉取适量(以覆盖关节表面红肿皮肤)用麻油或蜂蜜适量调湿外敷患处,每次敷3~4 h,2 次/d。两组均治疗5 d。

1.3 疗效观察

采用VAS 评分法观察两组病例治疗前后症状、体征积分,抽取静脉血,检测两组病例治疗前后血沉(ESR)、C 反应蛋白(CRP)、尿酸(UA)水平。

1.4 疗效评价标准

参照1995 年《中药新药临床研究指导原则》进行判定。临床治愈:症状、体征消失或基本消失,证候积分减少≥95%。显效:症状、体征明显改善,证候积分减少≥70%且<95%。有效:症状、体征均有好转,证候积分减少≥30%且<70%。无效:症状、体征均无明显改善,甚或加重,证候积分减少<30%。

1.5 统计学方法

采取SPSS 19.0 软件进行统计与分析,计量资料采用均数±标准差(x±s)表示,采用t检验,计数资料采取χ2检验,P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结 果

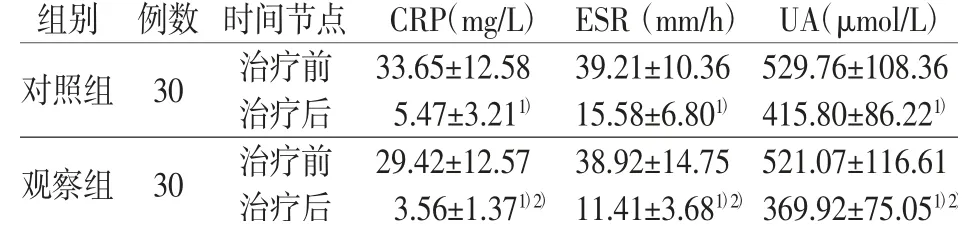

2.1 两组病例治疗前后ESR、CRP、UA 水平比较

两组病例治疗后ESR、CRP、UA 水平较本组治疗前明显降低(P<0.05),且观察组治疗后ESR、CRP、UA 水平较对照组明显降低(P<0.05),差异有统计学意义。结果见表1。

表1 两组病例治疗前后ESR、CRP、UA 水平比较 (x±s)

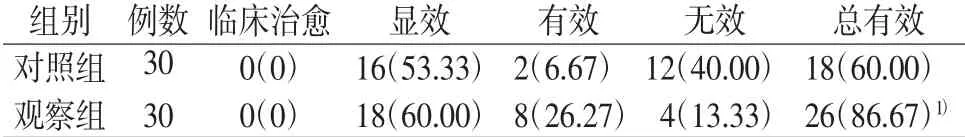

2.2 两组病例治疗后临床疗效比较

观察组治疗后总有效率为86.67%;对照组治疗后总有效率为60.00%,两组病例治疗后疗效比较差异有统计学意义(P<0.05)。结果见表2。

表2 两组病例治疗后临床疗效比较 [例(%)]

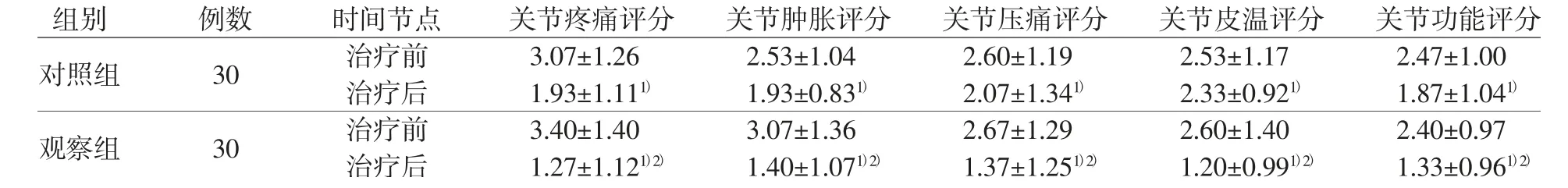

2.3 两组病例治疗前后症状、体征积分比较

两组病例治疗后关节疼痛评分、关节肿胀评分、关节压痛评分、关节皮温评分及关节功能评分较本组治疗前明显降低(P<0.05),且观察组治疗后关节疼痛评分、关节肿胀评分、关节压痛评分、关节皮温评分及关节功能评分较对照组明显降低(P<0.05),差异有统计学意义。结果见表3。

3 讨 论

痛风性关节炎急性发作时多出现关节剧烈红肿热痛,夜间加剧,患者常因疼痛难忍就医。此类急性发作者大多与饮食有关,或者是劳累、剧烈运动后发作。

表3 两组病例治疗前后症状、体征积分比较 (分,x±s)

从中医理论分析,痛风的病因是由于过食肥甘厚味辛辣之品、酗酒、过劳、紧张或感受风寒湿热等邪而致[4]。尤在泾在《金匮翼》中言:“热痹者,闭热于内也……脏腑经络,先有蓄热,二复遇风寒湿气客之,热为寒郁,气不得通,久之寒亦化热,则痹熻然而闷也。”湿热蕴结型痛风患者多是由于素体阳盛,平素嗜食膏粱厚味、醇酒肥甘,影响脾胃功能,不归正化,酿生痰浊水湿浊毒,湿邪从阳化热,形成湿热之邪,湿热之邪黏腻滞下,蕴结日久,浸淫关节筋脉,则出现下肢关节剧烈红肿热痛。湿热之邪蕴结,阻滞经脉,血行不畅为瘀,故疼痛常夜间加重。方中臭梧桐性味辛、苦、甘、凉,辛能散能行,寒能降火,善于清热通络、祛风除痹。《素问·痹论》曰:其热者,阳气多,阴气少,病气胜,阳遭阴,故为热痹。热为阳邪,其性属火热,博结经脉则关节红肿,动则痛剧不可近,活动障碍。臭梧桐苦能泻火,善治热痹;苦参味苦,性寒,善于清热燥湿、祛风解毒;黄连、黄柏、山栀子性味苦寒,善清热燥湿、泻火解毒;生大黄性味苦寒,清热泻火、解毒、活血行瘀。诸药合用不仅可以清热泻火解毒,还善于清热除湿通络、祛风除痹、活血行瘀,全方研粉外敷局部皮肤,药物有效成分从体表吸收,直达病所,药简力专,故收效甚多。且操作简便,毒副作用小,值得临床推广应用。