鼻咽癌的CT与MRI诊断效果对比观察

2019-03-01龚思华

龚思华

(中南大学湘雅三医院放射科 湖南 长沙 410013)

鼻咽癌是一种临床常见的恶性肿瘤类型,在中老年人中的发病率较高,表现为回吸性涕血、头痛、复视、听力减退、耳鸣等,早期的诊断和手术切除治疗是改善预后的关键。临床影像学检查的重点在于掌握肿瘤在局部的浸润情况、扩散范围、对邻近结构的侵犯情况等,以确定临床分期,制定治疗方案。加之鼻咽癌的主要治疗手段是放疗,确定病灶范围有利于设置放疗肿瘤靶区及周围敏感器官容积[1]。CT和MRI均是临床重要的影像学检查手段,两者的显像原理不通,诊断效果亦有一定差异。本研究进一步对比鼻咽癌的CT与MRI诊断效果,现具体汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2017年1月—2018年1月在我院耳鼻喉科治疗的100例鼻咽癌患者的临床资料。男62例,女38例,年龄24~72岁,平均年龄(49.7±14.8)岁;所有患者均经术后病理检查确诊为鼻咽癌,且均未出现远处转移;均出现不同程度的鼻塞、涕中带血、头痛、耳鸣、听力下降等症状,入院后分别行CT及MRI检查。

1.2 方法

(1)CT检查。采用东芝Aquilion 64排多层螺旋CT机,扫描范围从头顶到锁骨头,先行常规平扫,之后加强扫描强度,设置参数层厚5mm,层间距5mm,螺距7.5mm,管电压120mV,管电流250mA,扫描速度3.5~5.5mm/s,选择非离子对比剂优维显,行静脉注射,注射速度在3~5ml/s,剂量在85~95ml,扫描检查时间控制在50s内;扫描图像传入工作站做三维重建,重建层厚3mm[2]。(2)MRI检查。采用西门子Avanto1.5T型核磁共振成像仪,扫描范围在第二颈椎和鞍上池之间,行横断面、矢状面、冠状面加强扫描,设置层距1mm,层厚5mm,翻转角90°,T1WI/SE序列,TR=400~500ms,TE=15~30ms,T2WI/FSE序列,TR=2000~3000ms,TE=100~160ms,应用钆喷酸葡胺0.1mmol/kg作为对比剂[3]。

1.3 受侵部位诊断标准

(1)CT。骨密度高于正常情况,有小片状或斑片状密度增高影。(2)MRI。在T1WI和T2WI中肿瘤组织呈骨样中等或偏低信号,当脊椎椎体等扁骨正常时在T1WI呈均匀的高信号,加强后呈强化迹象;病灶处出现骨皮质缺失,骨小梁稀疏、破坏,边缘密度改变,腔隙孔道异常增大,骨质增生硬化,颅底骨骨髓信号改变[4]。

1.4 统计学方法

采用SPSS19.0统计学软件,计数资料行χ2检验,率(%)表示,以P<0.05表示有统计学差异。

2 结果

2.1 两组鼻咽部位受侵情况比较 见表1。

观察组在口咽、咽旁间隙、颞下窝、翼腭窝、海绵窦等鼻咽部位的诊出率为74%,明显高于对照组的43%(P<0.05)。

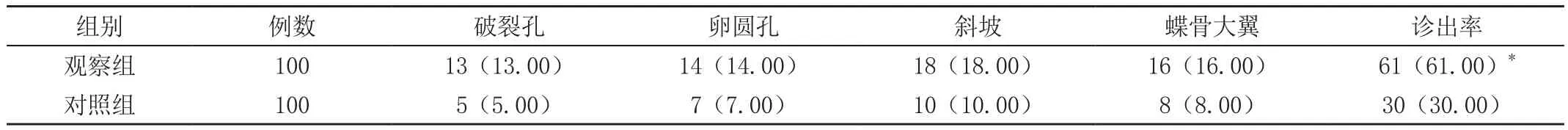

2.2 两组患者颅底部位受侵情况比较 见表2。

观察组在破裂孔、卵圆孔、斜坡、蝶骨大翼等颅底部位诊出率为61%,明显高于对照组的30%(P<0.05)。

3 讨论

鼻咽癌是临床高发的恶性肿瘤之一,近年来发病呈年轻化趋势发展,早期的诊断和治疗是改善预后、延长生存周期的关键,若未能及时有效的诊断和治疗,可引发一系列并发症,甚至危及患者生命。鼻咽处在头面部深处,肉眼较难发现,临床对这类内部病变的病灶多选用影像学检查明确诊断。由于鼻咽癌的生长呈浸润式,涉及的结构较多,并会直接侵犯颅底,表现出一系列症状。

以往多采用CT检查,其对病变部位进行密度区分,通过以骨质密度高于正常组织,且呈现斑片状阴影作为诊断依据。临床可通过辨别病灶处高密度表现来评价病变的局部范围,评估骨组织的侵害情况,有利于早期的诊断。但是,CT检查具有一定局限性,对颅底的侵犯情况无法清晰显示,导致整体诊断效果不佳。另外,CT无法应用于副鼻窦的检查,这跟其不能区分积液和肿瘤有关,在病灶处出现炎症时也可因炎症组织的密度和数值均类似于肿瘤组织,导致存在一定漏诊及误诊率较高[5]。

近年来,核磁共振技术在医学领域的应用不断发展,通过成像可将病变情况准确分期,利于临床的诊断和合理制定治疗方案,并为放疗治疗勾勒出精准靶区。MRI的诊断主要依靠骨样低信号,这是由于肿瘤组织侵犯颅底骨中黄骨髓,导致信号改变。若病灶发生骨髓浸润,则可显示较完整的骨质轮廓,利于临床判断浸润程度。若显示有异常信号,且无正常信号,表明骨髓浸润较为严重,但骨皮质还未受损坏。而且MRI可对腔隙孔等细微之处进行清晰显示,对颞下窝和海绵窦等部位也有较高的分辨效果,进一步提升了诊断的准确性[6]。

本研究结果显示,观察组在口咽、咽旁间隙、颞下窝、翼腭窝、海绵窦等鼻咽部位的诊出率为74%,明显高于对照组的43%(P<0.05);观察组在破裂孔、卵圆孔、斜坡、蝶骨大翼等颅底部位诊出率为61%,明显高于对照组的30%(P<0.05)。充分证明鼻咽癌的MRI较CT检查诊断效果更佳,诊断率更高,误诊及漏诊率更低,临床对CT检查效果不佳者应行MRI检查,并以MRI的检查结果为主。

表1 两组鼻咽部位受侵情况比较[n(%)]

表2 两组患者颅底部位受侵情况比较[n(%)]