孤狼式多重杀人犯罪规律实证研究*

2019-02-25曾赟

曾 赟

(广州大学法学院,广东 广州 510006)

孤狼式多重杀人犯罪虽然绝对数量较少,但严重的孤狼式多重杀人给社会带来的危害和破坏甚至不亚于一场小型战争。2018年4月27日,陕西米脂县第三中学学生在放学途中遭遇凶犯赵某袭击,当场有19名学生(14女5男)受伤,其中9名学生因伤势过重死亡;①2017年6月15日,江苏徐州丰县创新幼儿园发生爆炸,导致8人死亡,65人受伤;②更触目惊心的极端案例如2001年河北石家庄靳某特大爆炸杀人案,该案竟造成108人遇难的严重后果。有鉴于此,如何有效防止孤狼式多重杀人犯罪便成为刑事法学研究的题中之意。实践表明,透过犯罪现象发现其内在规律是达成此目的的最佳途径。兹基于136件孤狼式多重杀人案例,在界定孤狼式多重杀人、系列杀人和特大杀人犯罪等相关概念基础上,通过实证分析科学发现孤狼式多重杀人犯罪现场、犯罪行为和杀人凶犯等三个关联现象背后的内在规律。

一、独狼式多重杀人、系列杀人和特大杀人的概念

当“孤狼”一词被用来指称社会中某一类个体时,其意指一个极其凶残、危险的犯罪分子或仅意指称一个孤独个体。根据国外相关论述,“孤狼”一词的用法主要包括以下三种情形:一是被用来指称一种恐怖主义犯罪,即独狼恐怖主义。在此用法中,典型意义上的独狼恐怖分子是指出于政治的、意识形态的或者宗教的目的,仔细地计划他(她)的行动,并能够成功隐藏自己的行动而不被发现的孤独个体暴力犯罪分子。二是被用来指称一种“激情强奸犯”。在一些性侵害犯罪研究中,学者有时候将“孤狼”一词用来指称一种以激情的、而非预谋的方式攻击被害人的性掠夺狂。[1]三是在一些市场营销与管理的论述中,“孤狼”一词被用来指称从事营销职业者一种独自工作的心理倾向性。[2]刑法学者一般在上述第一、二种情形中使用该词,并对两者之间的不同语义进行严格的区分。例如:伯顿和斯图尔特将暴怒之下实施屠杀的精神病犯罪分子称之为“孤独疯子”,而将出于政治、意识形态和宗教的目的而实施杀伐的孤独个体称之为独狼恐怖分子。在他们看来,虽然前者在暴怒之下实施屠杀也制造了恐慌,但其主观上并不具有独狼恐怖分子相同的目的。[3]本文中“孤狼”一词的语义主要来源于上述第二种用法及伯顿、斯图尔特关于“孤独疯子”的界分,但本研究中其用法并不仅仅局限于此。根据前述相关著述,结合所收集136件案例的实际,孤狼的定义宜为:在暴怒之下或为追求刺激、快乐、利益而实施杀伐的孤独个体。

何谓多重杀人犯罪?根据国外相关著述,可主要从以下二个方面来考量:一是被害人数,二是犯罪事件个数。就前者而言,美国有学者将多重杀人犯罪被害人数标准设定为二至三人,[4]也有学者将其设定为四人。[5]一般来看,美国刑事法学者在多重杀人犯罪调查中将被害人数标准设定为四人。就后者而言,多重杀人是指在单个犯罪事件中故意或预谋地杀害四人以上的暴力犯罪。一般认为,二起杀人犯罪之间的时间间距和犯罪地点之间的距离可作为界定单个犯罪事件的标准。美国弗吉尼亚大学法学院教授帕克·埃利奥特·迪茨将24小时设定为二起犯罪之间的时间间距标准。当然,在单个犯罪事件中,单位时间内(24小时内)二起杀人犯罪发生的时间可以相互分离,但是这种时间上的分离应具有某种意义上的连续性。同样地,在单个犯罪事件中,犯罪地点也可以相互分离,但也应该具有地域上的连续性。基于上述,结合本次犯罪调查与分析需要,多重杀人犯罪概念宜界定为:多个犯罪事件或单个犯罪事件中故意或者有预谋地杀害三人或以上的暴力犯罪。依据前述二个标准,多重杀人犯罪包括系列杀人和特大杀人二个子类型。综合前述,孤狼式多重杀人概念可界定为:在暴怒之下或出于追求刺激、快乐、利益的目的,于多个犯罪事件或单个犯罪事件中,孤独个体故意或者有预谋地杀害三人或以上的暴力犯罪。

何谓系列杀人?学者之间有着不同的回答,较常被引用的是美国联邦调查局行为科学处研究员雷斯勒、伯吉斯和道格拉斯关于系列杀人的定义。他们认为,系列杀人是指在犯罪人实施杀人后的情感冷静期,连续实施三起或以上杀人事件,且每起杀人事件均发生在不同地点的暴力犯罪。[6]对此界定,学者在如何界定“犯罪地点”的个数和二起犯罪之间“情感冷静期”的时间间隔长度方面仍难以达成一致,故系列杀人犯罪概念的边界尚须进一步厘清。基于此,有学者认为由于犯罪地点个数的计算标准难以确定,故主张将其从概念要素中予以剔除,例如美国弗吉尼亚大学法学院教授帕克·埃利奥特·迪茨即持此观点。[7]对于“情感冷静期”时间间隔长度的计算标准,多数学者采用模糊标准,例如美国西北大学教授詹姆斯·安拉·福克斯和杰克·列文认为,所谓系列杀人是指在几天、几周、几个月或几年时间内,由一人或几个犯罪人连续实施四次或以上杀人的暴力犯罪。[5]我国学者在界定系列杀人犯罪概念时主要考虑了以下要素:一是犯罪主体的同一性;二是杀人案件起数;三是犯罪时间的持续性;四是犯罪手段、模式的相似性。相较于国外论述,我国学者在界定系列杀人概念时增设了犯罪手段、模式要素,而省略了犯罪地点要素。对于系列杀人犯罪起数的计算标准,我国学者有采用二起的计算标准,也有采用“多起”这种模糊标准。③总的来看,我国学者关于系列杀人概念界定存在的主要遗漏是:没有从统计学角度给予该概念一个具体计量标准。为使所抽样本有一个统一的计量标准,基于国内外已有研究成果,我们认为系列杀人犯罪概念宜界定为:同一犯罪人连续实施三个或以上犯罪事件,杀害三个或以上被害人,且多个杀人犯罪事件之间有情感冷静期的暴力犯罪。犯罪事件个数的计算以24小时为标准,在24小时之内无论发生多少起杀人犯罪,均为一个犯罪事件。两个犯罪事件之间“情感冷静期”的计算以间隔三天为标准。

何谓特大杀人?美国联邦调查局的界定是指在单个犯罪事件中,有四个或以上被害人被杀害,犯罪地点仅有一个的犯罪。[8]一般地,美国学者依据被害人数标准将杀人犯罪区分为单一杀人、二重杀人、三重杀人和特大杀人等四种类型。单一杀人指在单个犯罪事件中,只有一个被害人被杀害的犯罪;二重杀人指在单个犯罪事件中,有二个被害人被杀害,犯罪地点仅有一个的犯罪;三重杀人指在单个犯罪事件中,有三个被害人被杀害,犯罪地点仅有一个的犯罪。对何谓特大杀人,我国学者未形成较为一致的界定标准,在使用该概念时较为随意。例如:“中国知网”中以“特大杀人”为题名的40余篇文献中,有10篇文献将仅有一个被害人的案件归入该概念范畴中,有8篇文献将有二个被害人的案件归于其概念名下。基于本次犯罪调查需要,特大杀人犯罪概念宜界定为:在单个犯罪事件中,有三个或以上被害人被杀害,且一般仅有一个犯罪地点的犯罪。当然,一种最为常见的特大杀人场景可描述为:在公共场所,一个孤独的枪手任意向陌生人扫射。另一些较常见的特大杀人场景还可作如下描述:一个心怀怨愤的雇员在被解雇之后杀死他的老板或同事;一个心怀愤恨的邻居或亲属制造骇人听闻的灭门惨案;一个同家庭隔绝或者疏远的丈夫或父亲将全家杀死,然后自杀;一帮抢劫犯杀死看见其犯罪现场的所有证人;一个煽动仇恨的种族主义者枪杀校园内的移民儿童。

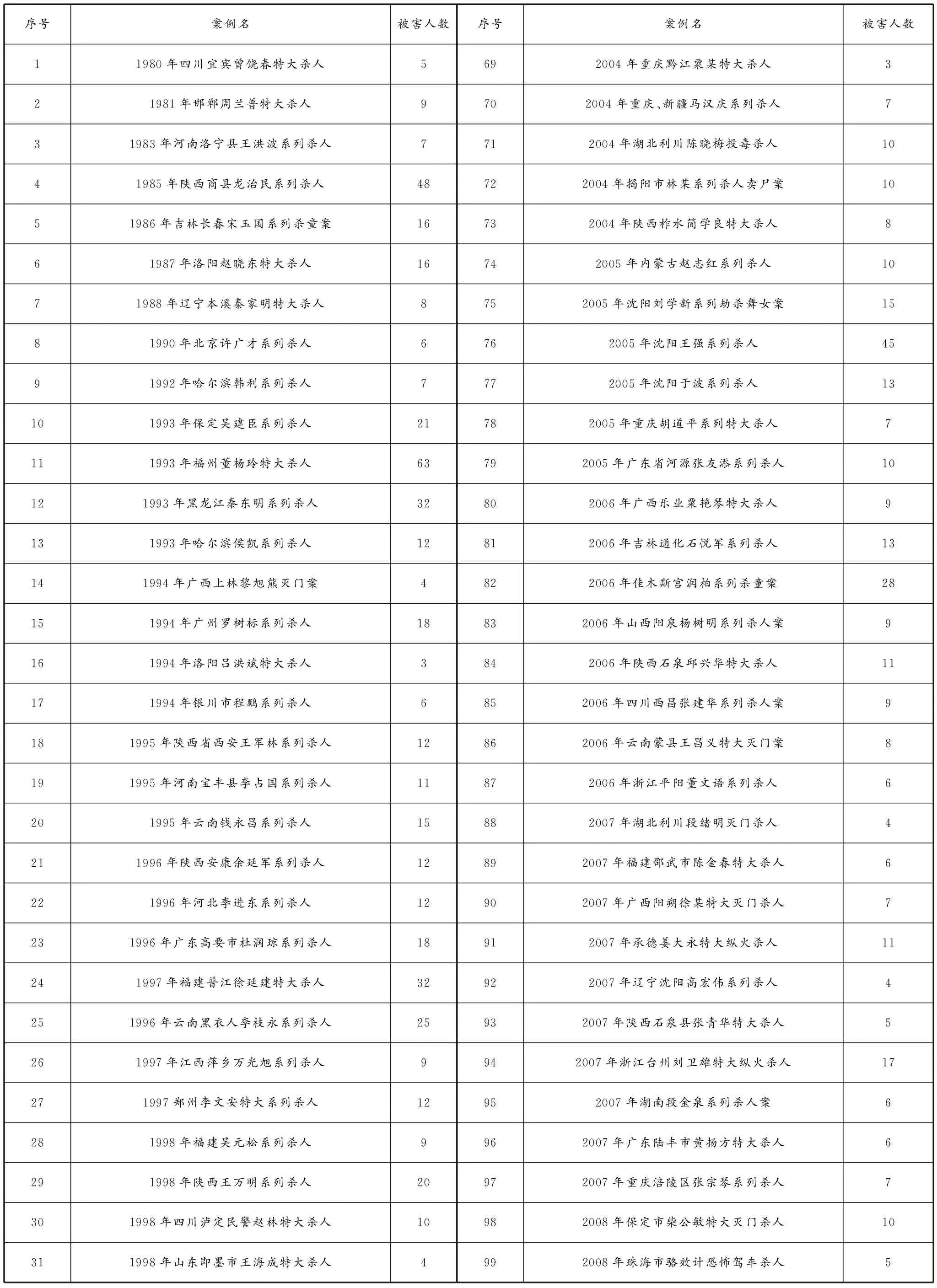

根据上述定义,采用分层抽样方法选取自1980—2016年间发生的孤狼式多重杀人案例136件(表1),其中系列杀人案例66件,特大杀人案例70件。样本来源为:首先,根据百度百科“刑事案件”目录中186件案例名目,[9]共选取79件符合孤狼式多重杀人犯罪定义的案例,时间跨度为1980—2011年。其次,通过输入“特大杀人”、“系列杀人”等关键词,搜索“百度”、“中国知网”中的相关文献资料,共收集案例57件。其中有41件案例名来自于“百度”,时间跨度为2012年—2016年,16件案例名来自于“中国知网”,时间跨度为1980-2016年。再次,收集136件孤狼式多重杀人案例材料。案例具体内容主要来自于相关纪实报道、新闻特写和中国知网中的相关文献资料。最后,根据本研究目的,对所收集136件案例进行数据编码。编码内容涵盖多重杀人犯罪现场、犯罪行为和凶犯状况等三个方面。基于描述统计,我国1980—2016年间孤狼式多重杀人犯罪的变迁规律主要体现为以下三个方面:其一,自20世纪90年代始,我国孤狼式多重杀人犯罪呈明显上升趋势。在1980—1989年、1990-1999、2000-2009三个10年间,孤狼式多重杀人案件分别为7件、28件、69件,21世纪初前10年的独狼式多重杀人犯罪几乎为20世纪后20年的1倍之多。其二,在2000—2009年间,我国出现孤狼式多重杀人犯罪第一次高峰。其三,自2010年始,我国孤狼式多重杀人犯罪开始缓慢回落,2010—2016年7年间共计32件。总的来看,自上世纪80年代初始,我国孤狼式多重杀人犯罪呈总体上升趋势。根据世界其他国家统计,孤狼式杀人犯罪占故意杀人犯罪总数的多数。据美国联邦调查局杀人案件1980—2004年补充报告,在2004年,估计约有13,137个杀人凶犯,其中孤狼式杀人凶犯8390个,占该年度杀人凶犯总数67%。[10]

表1 136件多重杀人案件名

二、孤狼式多重杀人犯罪现场规律

关于有序犯罪现场和无序犯罪现场类型的划分,20世纪70年代,美国联邦调查局国家暴力犯罪分析中心、行为科学研究处约翰·道格拉斯、帕特里克·马尼拉等首次提出这两种划分类型。据其研究,如果某一多重杀人犯罪现象表现为有序犯罪现场类型,那么杀人凶犯则极有可能为精神变态者。除此而外,有序犯罪现象类型中的杀人凶犯尚具有以下六方面的社会状况特征:①智商高于平均值;②具有社会技能;③受过一定的教育;④出生于城市;⑤流动性较强;⑥性生活随意。如果某一多重杀人犯罪现象表现为无序犯罪现场类型,那么杀人凶犯则具有将被害人非人化的反社会人格特征。除此而外,无序犯罪现象类型中的杀人凶犯尚具有以下五个方面的社会状况特征:①低于平均智商;②高中阶段即退学;③缺乏社会能力;④没有稳定的家庭关系;⑤具有虐待情感和退缩型人格障碍。[10]美国联邦调查局关于犯罪现场规律的分析和描述自有其独到的见地,但其不足之处亦显而易见:其一,有序和无序的类型划分视角过于狭窄;其二,变态者和将被害人非人化等两类人格特征的划分范围亦过于狭小;其三,对杀人凶犯所具社会状况特征方面的规整不够全面、充分。基此,我们试图从犯罪现场痕迹状况、犯罪地理状况、尸体处置和被害人状况等四个方面来分析孤狼式多重杀人犯罪现场的内在规律。

(一)犯罪现场痕迹状况变化规律

根据所收集136件案件中的信息资料和对国外已有研究成果的梳理,我们可主要从犯罪现场物品痕迹是否有序、犯罪证据是否伪造、犯罪工具是否随机取得等三个方面来综合分析犯罪现场痕迹状况的内在规律。其一,系列杀人犯罪场景中现场物品、被害人衣着较为整齐、有序,但在特大杀人犯罪场景中现场物品、被害人衣着则较为散乱。其二,从犯罪现场证据来看,系列杀人凶犯为干扰侦查人员的侦查思路,常常会伪造现场证据,而特大杀人凶犯则往往来不及伪造现场证据。如在1998年豫陕苏皖彭某系列杀人案中,凶犯彭某通过剪男性阴茎的方法来伪造情杀的假象。其三,就犯罪工具取得的随机性来看,系列杀人凶犯采用随机方法取得犯罪工具的比率明显高于特大杀人犯罪,一些孤狼式系列杀手往往在被害人猝不及防情况下利用被害人或其自身携带的细长物对被害人实施扼杀。在136件孤狼式多重杀人案例中,未携带凶器具作案有17例,均为系列杀人犯罪案件,约占有效样本总数的26%。

(二)犯罪现场地理状况变化规律

犯罪现场地理状况包括犯罪地点和犯罪区域两个维度。通过考察分析136件多重杀人案例,杀人凶犯实施犯罪的地点主要包括:出租车、地铁等公共交通设施;火车站、电影院等公共服务设施;网吧、游戏厅等公共游乐设施;被害人家、办公室、宿舍;犯罪人家、办公室、宿舍;果园、防空洞等荒郊野外或街道、院落的偏僻处。从犯罪实施地考察,系列杀人案件案发地包括:犯罪人家、办公室、宿舍;荒郊野外;偏僻处。据统计,66件系列杀人案件中前述3类不同犯罪地案件数分别为14件、10件、14件,约占系列杀人犯罪样本总量21%、15%、21%。通过考察所选取案例,我们发现系列杀手常以招工、载客、性交易为名将被害人诱骗至一个偏僻区域或直接将被害人诱骗到犯罪人自己家中,待到被害人处于孤立无援的境地时再将其杀害。特大杀人案件主要发生在被害人家、办公室、宿舍。据统计,70件特大杀人案件中犯罪发生在被害人家、办公室、宿舍的案件数共有59件,约占特大杀人犯罪样本总量84%。

从犯罪区域的大小来看,136件孤狼式多重杀人犯罪案例中有87件发生在小城镇或乡村,其中有52件为特大杀人,35件为系列杀人,分别约占各自样本总量74%、53%。从犯罪区域的同一性看,系列杀人案件的犯罪区域总体表现为不定性,特大杀人案件的犯罪区域一般来说总是特定的。66件孤狼式系列杀人案件中犯罪区域不定的案件有43件,约占系列杀人样本总量65%。根据美国奥兰特国际大学加利福尼亚法医学研究院院长希基博士的统计,系列杀人凶犯从一个地方流窜到另一个地方实施杀人的案件比例约为34%。[5]本研究中系列杀人犯罪区域不定的比率明显高于希基博士的研究结论。

(三)尸体处置规律

从尸体处置现场来看,杀人凶犯对被害人尸体处置方式主要包括:埋尸;藏尸;分尸;焚尸;抛尸。具体来看,被害人尸体处置现场规律主要表现为以下二个方面:其一,孤狼式系列杀人犯罪案件中被害人尸体不在犯罪现场的比率远高于特大杀人。66件孤狼式系列杀人案例中被害人尸体不在犯罪现场的案例共38件,70件孤狼式特大杀人案例中仅5件,分别约占各自样本总量的58%、7%。其二,孤狼式系列杀人案例中凶犯有埋尸、藏尸、分尸、焚尸、抛尸等行为的比率明显高于特大杀人。66件孤狼式系列杀人案例中杀人凶犯有前述行为的案例共37件,70件孤狼式特大杀人案例中仅10件,分别约占各自样本总量的56%、14%。总的来看,特大杀人犯罪案件中,被害人尸体绝大多数在犯罪现场,杀人凶犯一般没有时间来处置被害人尸体,而系列杀人案例中被害人尸体不在犯罪现场居多。因此从这一角度考虑,如果侦查人员发现被害人尸体不在犯罪现场,则可从系列杀人犯罪角度来考虑案件侦破的方向和制定相应预防方案。例如聂树斌案中,因被害人尸体不是在犯罪现场被发现的,故侦办人员不应忽视从系列杀人犯罪角度来认定案件性质。如果在案件侦查、起诉和审理任何一个环节中承办人员认为该案具有系列杀人犯罪属性,那么聂树斌很可能就不会被冤杀。因为基于系列杀人犯罪现场尸体处置规律,该案应认定为系列杀人犯罪。由此出发,根据聂树斌的人生轨迹,其并不具有系列杀人凶犯的显著特征,故聂树斌也就无法被归入系列杀人凶犯类别中。假设在当时,如果司法机关能从杀人犯罪现场状况出发,将该案定性为系列杀人犯罪,那么认定该案由聂树斌所为的结论就明显值得怀疑。需要特别指出的是,仅从犯罪现场出发,根据犯罪现场规律,我们就可以基本准确判断杀人案件的属性。相较于通过漫长的侦查实验程序或侦查技术手段得出结论而言,我们可基于实证发现规律直接得出结论,个中的及时性、准确性也就不言而喻。

(四)被害人状况变化规律

通过分析被害人被害现场实证材料,被害人状况主要涵盖被害人生理状况、社会状况和被害对象是否特定等三个方面。就被害人生理状况来说,主要包括被害人是否身智完全这一测量指标。具体来说,可以从被害人是否为年幼者、年老者、智障者等维度来考察。就被害人社会状况来说,主要包括被害人是否为易受攻击人员。具体来说,可以从被害人是否为性工作者、独行妇女等维度来考察。就被害对象是否特定来说,主要包括被害人与杀人凶犯是否为熟人等维度指标。根据描述统计,孤狼式多重杀人犯罪被害人状况变化规律主要有:

其一,身智未完全者容易成为孤狼式多重杀人犯罪的被害对象。136件孤狼式多重杀人犯罪案例中被害对象身智未完全的案例共40件,约占多重杀人犯罪样本总量29%;其中有26件为特大案例、14件为系列杀人案例,分别约占各自样本总量37%、21%。其二,易受攻击人员容易成为孤狼式系列杀人凶犯的被害对象。在66件系列杀人犯罪案件中,以性工作者为被害对象的案例有7件,以独行或夜行妇女为被害对象的案例有13件,分别约占独狼式系列杀人有效样本总量11%、20%。通过实证分析,性工作者容易成为系列杀手捕食的目标,因为她们为逃避法律制裁,往往四处迁移,居无定所,故一旦被害,也一时难以被警方和他人发觉。一些性虐待者在红灯区来回穿梭,伺机勾引性工作者,一旦她们进入凶犯车内,就成为了任由他人宰杀的羔羊。同样地,女性独行者等因为其自身体力方面的原因也容易成为系列杀人凶犯捕食的对象。其三,孤狼式特大杀人案件中杀人凶犯一般以特定的被害人为犯罪对象,例如同村村民、同事、前女友、前妻等。70件孤狼式特大杀人案件中,以特定被害人对犯罪对象的案件有53件,约占特大杀人案件样本总量76%。这些特定对象包括二类:一是被害人为杀人凶犯的妻子、前妻、女友及其家庭成员或者杀人凶犯家庭成员。这类案件大多为灭门惨案,杀人狂魔盛怒之下给无数家庭和整个社会带来无尽伤悲。二是被害人同杀人凶犯之间主要存在债权债务关系、雇佣关系、同事关系和同学关系。需要特别指出是,一些特大杀人凶犯虽然以既有特定被害人为对象,但在其实施杀伐时往往并不限于那些特定的对象。在一些以凶犯妻子、前妻、前女友等为被害对象的案件中,一些无辜的居民、乘客等也成为杀人凶犯杀伐的对象。那么何以杀人凶犯在杀死特定对象时还将一些无辜的人们杀死呢?精神病学家希尔福特·弗拉泽尔曾使用“代理谋杀”这一理论来解释。质言之,个体之所以在杀死离异的妻子时还将其孩子全部杀死是因为他将孩子看成妻子的一个延伸。同样地,个体之所以将无辜的前同事杀死是因为他将被害人与解雇他的老板相等同。当然,我们可以用反社会人格障碍理论来解释其中的原因。在这些杀人凶犯看来,某特定类别的人或社会应对其所遭遇到的困顿负责。他们对社会存有很深的偏见。

三、孤狼式多重杀人犯罪行为规律

根据行为性质的不同,孤狼式多重杀人犯罪行为可主要区分为目的行为、动机行为、手段行为和标记行为。目的行为主要地是从犯罪人实施行为的直接意图来考量,而动机行为则是从驱使犯罪人实施目的行为内在动机的心理角度来考量。据此界分,就通常意义上的抢劫杀人案而言,不同案件中的杀人凶犯有着不同的目的行为与动机行为。例如:2012年湖北公安县袁丹平系列抢劫杀人案中,杀人凶犯的杀人动机是劫财,其目的行为是故意杀人,动机行为是抢劫财物;又如:2010年吉林张舒红系列抢劫杀人案件中,杀人凶犯的杀人动机是为灭口,其目的行为既表现为抢劫行为,又表现为故意杀人,而其动机行为则是重罪杀人,即:为图诉讼之利而杀人灭口。所谓手段行为则主要是从犯罪人作案的手段角度来考虑,标记行为则更多的是从杀人凶犯在被害人尸体上所留下的特殊印记角度来考虑。前者如凶犯采用锐器刺戳等方法致被害人死亡,后者如在杀害被害人后切挖被害人面部、眼睛、胸腔等。兹就孤狼式多重杀人行为规律分析如下:

(一)目的行为规律

根据行为法律属性的不同,孤狼式多重杀人凶犯除具有故意杀人目的之外,往往还具有强奸、抢劫的目的,故多重杀人案件中杀人凶犯除了实施故意杀人行为之外,还实施强奸、抢劫等犯罪行为。具体来说,孤狼式多重杀人凶犯的目的行为规律主要表现为以下二个方面:其一,孤狼式特大杀人凶犯一般仅以剥夺被害人生命为目的。136件孤狼式多重杀人案例中仅以故意杀害被害人为目的的案例共88件,其中有53件为孤狼式特大杀人、35件为孤狼式系列杀人,分别约占各自样本总量76%、53%。其二,孤狼式系列杀手除具有故意杀人行为之外,往往还具有强奸、抢劫行为。136件孤狼式多重杀人案例中杀人凶犯还具有抢劫行为的案例共有54件,其中有7件为特大杀人、47件为系列杀人,分别约占各自样本总量10%、71%;还具有强奸行为的案例共有31件,其中2件为特大杀人、29件为系列杀人,分别约占各自样本总量3%、44%。

(二)动机行为规律

基于杀人凶犯作案动机的心理态度,动机行为可主要区分为变态杀人、图利杀人、报复杀人和疯狂杀人等四种类型。136件多重杀人案例中变态杀人、图利杀人、报复杀人和疯狂杀人案例分别为28件、37件、64件、7件,约占样本总量21%、27%、47%、5%。其中28件孤狼式变态杀人案例均为系列杀人犯罪;37件孤狼式图利杀人案例中有7件为特大杀人、30件为系列杀人,分别约占各自样本总量10%、46%;64件孤狼式报复杀人案例中有61件为特大杀人,3件为系列杀人,分别约占各自样本总量87%、5%;7件疯狂杀人案例中有2件为特大杀人,5件为系列杀人,分别约占各自样本总量3%、8%。据此,孤狼式多重杀人犯罪动机行为规律为:其一,孤狼式系列杀人犯罪的动机行为主要表现为变态杀人、图利杀人;其二,孤狼式特大杀人犯罪动机行为主要体现为报复杀人。其三,变态杀人、疯狂杀人凶犯多具有暴力幻想症,图利杀人、报复杀人凶犯则多具有强烈的反社会人格障碍。

1.暴力幻想症

弗吉尼亚大学精神病学和神经行为学教授珍妮特·沃伦等通过对其所选取20个性虐待系列杀人凶犯样本的分析,发现约80%的系列杀人凶犯有暴力幻想症。[11]另外,美国菲尔莱狄更斯大学司法鉴定专业教授罗伯特·普雷特凯等通过对25个多重杀人凶犯和17个单一杀人凶犯比较分析,发现约86%的系列杀人凶犯有暴力幻想症,而在单一被害人案件中只有23%的杀人凶犯有暴力幻想症。[12]本次调查的28件变态杀人案例中多数杀人凶犯具有暴力幻想症。例如:2003年河南平舆黄勇系列杀人案中,黄犯为体验杀人的快感而在家中制造了一台专门用于杀人的机器——智能木马,然后从网吧等地诱骗未成年人至其家中,在以欺骗手段将被害人捆绑于木马中之后再杀之。黄犯采用上述方法共杀害了17名未成年少年。

研究表明,对于具有暴力幻想症的变态杀手来说,他们为满足暴力幻想,往往沉溺于收集包含以暴力为主题的硬色情录像或图片。④根据美国联邦调查局研究,在他们访谈的31个性犯罪杀人凶犯中,有81%凶犯报告自己对暴力色情有着积极的兴趣。例如:美国系列杀人凶犯约翰·瓦尼·盖森在其整个犯罪生涯中杀死并埋葬了33个成年男子和男童。美国警察在随后展开的调查中发现,凶犯在芝加哥郊区的家里藏有大量的色情录像带。暴力色情和系列杀人之间的联系已被实验研究所证明,经常观看暴力色情片会更加激发男性的性欲望和攻击性,同时也进一步促使其对被害人的困境不敏感。在本次调查中,我们发现一些系列杀人凶犯亦沉溺于暴力色情中。例如:1995年河南宝丰李占国系列杀害智障人案中,李犯因受到黄色录像中同性恋镜头的影响而选择对智障儿童实施鸡奸,然后将其杀害。本案中,李犯共杀害智障儿童11人。

2.反社会人格障碍

通过对多重杀人案例的实证分析,我们发现具有反社会人格人格障碍的杀人凶犯,其人格状况规律一般表现为以下二个方面:其一,杀人凶犯缺乏良知,毫无悔意,只关心自己生命中的快乐和不快乐。例如在1995年云南路南县钱永昌系列杀人案件中,钱犯在被审讯中回答残忍杀害15人的理由竟是:当逛公园的时候,看到别的老人有老伴相随,儿孙绕膝,有说有笑,快快乐乐,他心理便很不平衡,联想到他自己年近6旬,依然是孤身一人,孤孤单单,连个说话的人都没有,心里就更不是滋味……所以,他要以破坏别人幸福来安慰自己。该案中,钱犯明显具有反社会人格障碍。其二,无论犯罪动机多么荒谬或应受谴责,但犯罪人仍然将其他人作为满足自己需要和愿望的工具。例如在1999年四川甘洛张崇新杀害13名妇女案件中,张犯竟将残杀弱者作为满足自己欲望的手段。他说:他没想到他在对女人动刀时竟充满了快感, 尤其是那些女人在他的屠刀面前, 没有一个人敢向他反抗, 而是不住地向他哀求, 显得是那样的软弱无能。每当这时他才感到真正地做了一回男人——“真正的男人”。国外的一些案例也同样说明了孤狼式杀人凶犯具有反社会人格障碍,例如在德克萨斯流浪者亨利·李·卢卡斯跨省系列杀人案中,凶犯卢卡斯曾说:“杀死一个人就如同走出家门一样,如果我想要一个被害人,我仅仅把他拿来即可”。[13]对于具有反社会人格障碍的孤狼式杀人凶犯来说,被害人其实什么都不是,而仅仅是其可任意处置的器物而已。

对于那些为了寻求权力、性欲或利益而杀人的犯罪人,他们是否就一定是精神病人呢?对此问题,我们需要从医学上的精神病人与法律上的精神病人二者之间的不同界分来回答。根据医学标准,心理幻觉者、暴力幻想症者是精神病人。但是从法律意义上讲,只要幻想症者的思维并不混乱,他们明白什么是对,什么是错,并且明确知道他们犯罪行为的性质和危害性,那么他们就不是法律意义上的精神病人,而仅仅是反社会人格障碍者。⑤在136件孤狼式多重杀人案件中,有精神病史的案例仅3件。根据美国学者珍妮特·沃伦瓦伦的研究,在其所收集的21个性虐待系列杀人凶犯样本中,精神病患者仅1人。[14]因此多数学者认为,绝大多数多重杀人凶犯仅为反社会人格障碍者,而非法律意义上的精神病人。⑥特别一提的是,在精神病人实施的多重杀人犯罪案件中,其惨忍性、疯狂性令人发指。例如在2006年陕西汉阴邱某特大杀人案中,凶犯在杀死道观住持后还将被害人心、肺掏出,然后下锅炒熟,切片放在盘中。该案中,根据已有资料,邱犯为偏执性精神病犯罪人。国外一些案例同样显示了精神病杀手的残忍性,例如在爱德·盖恩系列杀人案中,⑦杀人凶犯不仅在将邻居杀死,将肉烹饪吃下,而且还盗窃墓地的尸体,将尸体的皮和骨头作为农场的装饰品。

(三)手段行为规律

通过分析136件孤狼式多重杀人犯罪案例,杀人凶犯惯常采用的犯罪手段行为包括绞杀、扼杀、钝器重击、锐器刺戳、割喉、砍头、电击、毒气毒杀、枪击、纵火、爆炸、投毒、驾车冲撞、锐器砍杀等。具体来说,孤狼式多重杀人犯罪手段行为规律主要表现为:其一,孤狼式多重杀人凶犯多采用锐器刺戳、钝器重击、割喉、砍头、锐器砍杀等方法实施犯罪。136件孤狼式多重杀人案例中,采用上述方法致被害人死亡的案例共88件,其中有49件为特大杀人、39件为系列杀人,分别约占各自样本总量70%、59%。其二,孤狼式系列杀人凶犯惯常采用绞杀、扼杀方法实施犯罪。根据描述统计,孤狼式杀人凶犯采用绞杀、扼杀方法致被害人死亡的案例有22件,均为孤狼式系列杀人犯罪,约占系列杀人犯罪样本总量33%。其三,孤狼式多重杀人凶犯较少采用纵火、爆炸、投毒、驾车冲撞等方法实施犯罪。136件孤狼式多重杀人案例中,采用上述方法致被害人死亡的案例有31件,其中有18件为特大杀人、13件为系列杀人,分别约占各自样本总量26%、20%。其四,孤狼式系列杀人凶犯几乎不使用枪击方法实施犯罪。136件孤狼式多重杀人案例中,采用枪击手段致被害人死亡的案例有3件,均为特大杀人犯罪,约占特大杀人样本总量4%。⑧孤狼式系列杀手之所以不适用枪击方法可能是因为如果采用枪支,则凶犯无法享受到被害人求饶所带来的满足感,也无法使其占有、控制欲望得以实现。例如:对于变态杀人凶犯来说,其杀人的动机是通过对被害人身体、心理的摧残、折磨来获得快感,杀人对他们来说仅仅是一种表达,而非目的,诸如凌辱、奴役和恐吓等仅是变态杀人凶犯试图达到其控制另一个人目的的手段。显然,这有别于报复性多重杀人犯罪,因为对于后者来说,杀人是其目的,而非表达。也正因为如此,报复性杀人凶犯多采用锐器打击、钝器重击、纵火、爆炸、枪击等致命手段来满足其复仇欲望。

(四)标记行为规律

所谓标记行为一般是指犯罪人为了满足某种心理上或情感方面的需要而实施的某一特殊行为。[15]通过分析136件孤狼式多重杀人犯罪案例,杀人凶犯惯常采用的标记行为主要包括切割生殖器、损毁生殖器、切挖腹部、切挖胸腔、切挖面部(眼睛)、奸尸、食被害人身体部位、喝被害人血、切割乳头、火烧阴毛、切挖心肺、解剖尸体、侮辱、摧残尸体、烹尸等。相较于特大杀人,孤狼式系列杀人凶犯在实施犯罪过程中往往具有标记行为。136件孤狼式多重杀人案例中,具有前述标记行为的案件共24件,其中有3件为特大杀人、21件为系列杀人,分别约占各自样本总量4%、32%。

一般来说,由于孤狼式特大杀人凶犯多以报复、图利为动机取向,故自其着手实施犯罪到终止犯罪这一时期内,他们往往采用能快速促成其犯罪目标实现的手段行为,例如纵火、爆炸、投毒、锐器砍杀等,而较少实施标记行为。什么样的犯罪手段能快速使其犯罪目标实现,则该手段就成为其首选。当然,孤狼式特大杀人案件中也有杀人凶犯奸尸、挖眼睛、侮辱尸体等标记行为。例如:2006年陕西汉阴邱某特大杀人案中,邱犯在杀害道观住持后还切挖被害人腹部,并将所挖之物炒熟放在餐桌上。又如:2003年安徽利辛县孙某特大杀人案中,凶犯在实施抢劫后,还对被害女尸实施奸淫。孤狼式系列杀人犯罪案件中杀人凶犯往往具有标记行为。例如:2006年山西阳泉杨某系列杀人案中,杨犯犯罪过程不仅实施了折磨、拷打、拘禁、捆绑等摧残被害人的行为,而且在杀害被害人后还实施了损毁生殖器、切挖腹部、切挖胸腔等多个标记行为。

四、孤狼式杀人凶犯生理——社会状况规律

通过分析136件孤狼式多重杀人案例,孤狼式杀人凶犯的生理-社会状况规律可主要从个体生理、社会和生平境遇等三方面考量。具体说,个体生理因素主要涵盖杀人凶犯的性别、年龄和民族等三项内容;个体社会因素主要涵盖杀人凶犯的文化程度、职业、婚姻和前科状况等四项内容;个体生平遭遇方面主要涵盖杀人凶犯生平历程中所遭遇的预先倾向性因素、促发性因素和突发因素等三项内容。

(一)孤狼式杀人凶犯生理状况之规律

孤狼式多重杀人凶犯生理状况规律主要表现为:其一,杀人凶犯中男性居多,女性极少。在136件孤狼式多重杀人案例中,杀人凶犯为女性的共有8件,约占多重杀人样本总量6%;其中5件为特大杀人、3件为系列杀人,分别约占各自样本总量7%、5%。其二,杀人凶犯中汉族居多,少数民族较少。136件孤狼式多重杀人案例中,杀人凶犯为少数民族的共4人,约占多重杀人样本总量3%;其中满族2人、苗族1人、维吾尔族1人,余则均为汉族。4件由少数民族实施的孤狼式多重杀人犯罪案例中有3件系列杀人、1件为特大杀人,分别约占各自样本总量5%、1%。其三,系列杀人凶犯的平均年龄高于特大杀人凶犯。根据描述统计,孤狼式杀人凶犯实施犯罪时的平均年龄约为32.5岁,系列杀人凶犯实施第一次犯罪时的平均年龄为34岁。⑨根据希基博士的一项研究,84%的系列杀人凶犯是男性,20%为黑人,第一次犯谋杀罪的平均年龄为27.5岁。当然,对于希基博士有关系列杀人凶犯性别的统计结论,多数研究者感到奇怪,因为根据多数学者的研究,系列杀人凶犯几乎都是男性。[5]

(二)孤狼式杀人凶犯社会状况之规律

孤狼式杀人凶犯社会状况之规律可主要从文化程度、职业状况、婚姻状况、前科状况等四个方面来分析。136件孤狼式多重杀人犯罪案例中,杀人凶犯具有小学(包括文盲)、初中、高中(包括高中以上)文化程度的案例分别约占有效样本总量43%、39%、18%;其中特大杀人凶犯具有小学(包括文盲)、初中、高中(包括高中以上)文化程度的案例分别约占特大杀人有效样本总量40%、36%、24%;系列杀人凶犯具有小学(包括文盲)、初中、高中(包括高中以上)文化程度的案例分别约占特大杀人有效样本总量46%、42%、12%。总体来看,孤狼式杀人凶犯的文化程度普遍较低,绝大多数杀人凶犯的文化程度在初中以下;比较特大杀人凶犯与系列杀人凶犯二者的文化程度,后者明显低于前者。

136件孤狼式多重杀人犯罪案例中,杀人凶犯职业为无业、农民、工人、务工、个体的案例有35件、38件、15件、12件、11件,分别约占多重杀人有效样本总量27%、29%、12%、9%、8%;⑩其中孤狼式特大杀人案例中凶犯职业为无业、农民、工人、务工、个体的案例有6件、25件、10件、7件、8件,分别约占特大杀人有效样本总量9%、38%、23%、11%、12%;孤狼式系列杀人案例中凶犯职业为无业、农民、工人、务工、个体的案例有29件、13件、5人、5人、3件,分别约占系列杀人有效样本总量45%、20%、8%、8%、5%。比较上述二组数据,可以发现孤狼式特大杀人凶犯中职业为农民者居多,而系列杀人凶犯中职业为无业者居多。

136件孤狼式多重杀人犯罪案例中,杀人凶犯已婚、未婚、离异的案例有62件、47件、10件,分别约占多重杀人有效样本总量52%、39%、8%;其中孤狼式特大杀人案例中凶犯已婚、未婚、离异的案例有35件、17件、5件,分别约占特大杀人有效样本总量61%、30%、9%;孤狼式系列杀人案例中凶犯已婚、未婚、离异的案例有27件、30件、5件,分别约占系列杀人有效样本总量44%、48%、8%。比较上述二组数据,可以发现特大杀人凶犯中已婚者居多,而系列杀人凶犯中未婚者居多。

136件孤狼式多重杀人犯罪案例中,杀人凶犯有前科记录的案例有46件,约占多重杀人犯罪样本总量34%。其中孤狼式特大杀人案例中凶犯有前科记录的案例10件,约占特大杀人有效样本总量14%;孤狼式系列杀人案例中凶犯有前科记录的案例36件,约占系列杀人有效样本总量55%。比较上述二组数据,可以发现系列杀人凶犯中有前科记录者居多,而特大杀人凶犯中有前科记录者较少。

(三)孤狼式杀人凶犯生平境遇状况之规律

一般来说,对于个体生命历程中所遭遇不幸与犯罪之间的相关性,学者主要从历史的角度来研究。在个体早年生平中,随其遭遇不幸事件的积累,犯罪预先倾向性因素得以逐步形成。随着个体走向成年,早年形成的预先倾向性因素也随之向个体成年、中期延伸。在此过程中,当个体赖以依存的社会支持系统遭遇崩溃时,犯罪促发性因素随之形成。当两项因素叠加在一起,同时个体又遭遇到突如其来的不幸事件(突发性致罪因素),个体犯罪风险就明显增加。分析136件孤狼式多重杀人案例,杀人凶犯生平历程中预先倾向性因素、犯罪促发性因素、突发性犯罪因素等三个方面的规律主要表现为:

一是预先倾向性因素,即一种长期和稳定的促使个体成为一个杀人凶犯的前置条件,包括挫折和责他型攻击人格等因素。一般地,个体早期所遭遇的挫折是消沉人格得以生成的坚硬基础,而这种消沉人格亦随之向个体成年时期延伸。在这种消沉人格持续内化过程中,个体逐渐形成了一种责他型攻击人格。也就是说,在个体生命历程逐步展开中,个体将生平中所遭遇的挫折归咎为外部,而非自身,从而使得一种惩罚他者的反社会人格障碍得以形成。那么个体预先倾向性因素究竟包括哪些指标呢?根据斯图尔特·帕尔玛尔对51个特大杀人凶犯的研究,个体早年时期的预先倾向性因素包括儿童时期遭遇到严重的令人沮丧的疾病、意外事件、虐待、身体缺陷、孤独和贫穷等维度指标。[5]据此,我们试图从上述各维度指标角度分析孤狼式杀人凶犯预先倾向性因素方面的内在规律。根据描述统计,136件孤狼式多重杀人案例中杀人凶犯具有犯罪预先倾向性因素的有25件,约占多重杀人样本总量18%,其中有14件为特大杀人案例,11件为系列杀人案例,分别约占各自样本总量20%、17%。在一些孤狼式多重杀人案例中杀人凶犯早年时期往往遭遇多起不幸事件。例如:2005年新疆奎屯白某自杀式爆炸袭击案中,凶犯白某少时父母双亡;其于13岁时,因殴打他人被劳教(少教);于20岁时,只身来到新疆某地当炮工,后来在劳动过程中负伤;一直以来,都未婚。国外一些案例也显示其所具有的相同的一些规律,例如在詹姆斯·卢布德特大杀人案中,凶犯卢布德早年丧父,身体虚弱,患有哮喘和脊髓脑膜炎。在其整个青少年时期,他都被认为是一个非常无能的人。在其成年时期,没有稳定的工作,同时对女性感到紧张,从未体验过性行为。显然,个体在累积了长期挫折和失败之后,不仅其适应社会的能力明显降低,而且责他型攻击反社会人格逐步外化于行为,从而最终导致其走向杀人犯罪的不归路。

二是犯罪促发性因素,指在特定条件具备或特定情形发生时,个体爆发暴力犯罪行为的可能性也随之增大。一般地,这种促发因素是指行为人情感支持的匮乏或缺失。由于犯罪人无法从他人那里获得安慰和指导,因此又常被称为孤独者。一些多重杀人凶犯长期一个人孤独地生活,经历着一种敌意和无序,其情感无法得到安放。据统计,136件孤狼式多重杀人案例中个体情感长期得不到安放的有37件,约占多重杀人样本总量27%,其中有19件为特大杀人案例,18件为系列杀人案例,分别约占各自样本总量27%。当然,除了情感寄托这方面的指标,作案条件的具备、作案工具的获得、作案手段的训练也是犯罪的促发性条件。

三是犯罪突发性因素,即一种短暂而又强烈的犯罪促发条件,相当于一种催化剂。通常情形下,在个体遭遇一种突然的损失或即将面临一种损失,且这种损失在他自己看来又是灾难性的时候,这种突发的损失或者遭受损失的威胁就可能成为实施杀人的突发性致罪因素。研究表明,诸如同所爱的人分离、失业等因素可能成为压倒已经遭受犯罪风险个体的最后一根稻草。根据描述统计,136件孤狼式多重杀人案例中个体具有突发性致罪因素的案例有41件,约占多重杀人样本总量30%,其中有21件为特大杀人,17件为系列杀人,分别约占各自样本总量30%、26%。在一些孤狼式多重杀人案例中,杀人凶犯在遭遇突如其来的事件时往往会陷入极度紧张中,继而人性泯灭而滥杀无辜。例如:2015年湖北承德武守国特大灭门案中,作为吴家上门女婿的凶犯武某因家庭矛盾长期积压而心怀怨气;在遭遇本次家庭冲突之后,武犯竟丧心病狂将其岳父、岳母、妻子、孩子等7人全部残忍杀害。前述詹姆斯·卢布德特杀人案中,无论他是否已停止酗酒,且偿还了债务,都仍将被他的母亲从其所居住的唯一住所内逐出。对凶犯卢布德来说,被逐出家门将是灾难性的,也是其所难以承受的。因此在其遭遇这一突发性因素后,他竟如同魔鬼般残忍杀死自己11个家庭成员。总的来看,当前述三种致罪因素持续叠加时,个体实施多重杀人犯罪的风险就明显增加。

结语

孤狼式多重杀人犯罪发案率虽然较低,但一旦发生,其给家庭和社会带来的惨痛和撕裂却是巨大的。当目睹一幕幕惨烈的孤狼式多重杀人犯罪带给人们无尽灾难与痛苦时,研究者必须于困境中奋力寻找犯罪现象背后的内在规律。此处中所谓的困境是指研究者在既无从获取有关孤狼式多重杀人犯罪官方数据,也无从收集有关孤狼式杀人凶犯访谈资料情况下必须确保实证研究的可靠性。换言之,本研究利用“二次文献”资料得出的结论可靠吗?我们认为,基于136件多重杀人犯罪案例数据资料所得出的结论是可靠的。其一,对于所有案例资料,凡能收集到的,研究者无一例外地将其分类列入案例名录中。在反复核对不同版本的新闻报道、新闻特写、纪实报道与相关论文等数据资料后,方将相关文献中描述一致的数据资料确定为案件分析的材料。显然,对于同一事件而言,不同文献之间的相同描述可被视为一种客观、真实的陈述。其二,本研究中据以分析的数据资料均为客观数据资料,相信文献作者对于犯罪现场、犯罪行为、杀人凶犯等有关案件事实方面的报道和描述应是客观、真实的。

孤狼式多重杀人犯罪现象内在规律主要体现以下二个方面的意义:其一,从案件侦破源头上,为有效防止错案的发生提供正确的案例指引。在我们收集的136件孤狼式多重杀人案例中,有二起案件(聂树斌案、呼格案)是错案,而这二起案件皆是孤狼式系列杀手所为。假设司法机关在案发当时能够将案件准确定性为孤狼式系列杀人犯罪,那么他们就能快速锁定真凶、及时侦破案件。如是,真凶不仅可及时受到应得的惩处,其亦不可能有机会继续实施犯罪。依本研究得出关于孤狼式多重杀人犯罪规律,在所收集的136件案例中仍存有错案的可能性。需要特别指出,存在错案可能的案件一般是系列杀人犯罪案。其二,从犯罪发生机制层面,为有效防控孤狼式多重杀人犯罪提供合理的案例依据。在诸如盛世中的蝼蚁杨改兰亲手杀害四个亲生儿女案中,假设社会救济、扶贫等政策的制定、实施和执行更趋合理、公平和公正,那么类似的人间悲剧可能就不会发生。就此而言,最好的犯罪预防政策是如何解决人类生存所面临的基础性问题。

注释:

① 经米脂县公安局初步调查,凶犯赵某(男,汉族,1990年1月20日出生),曾在米脂县第三中学上学时受同学欺负,遂记恨学生。

② 2017年6月15日,江苏徐州丰县创新幼儿园发生爆炸,造成8人死亡,65人受伤,其中8人重伤。据报道,该案被定性为刑事案件,案发当时已初步锁定犯罪嫌疑人。

③ 我国有学者认为,所谓系列杀人案件,一般是指由同一个或同一伙犯罪分子实施的、手段相同或相近的二起以上的杀人案件。另有学者认为,所谓系列杀人案件,是指在一段时间内,连续发生的由一个或一伙人所作的多起杀人案件。参见吕云平:《系列杀人案件的成因、特点及侦查对策》,载《政法学刊》2005年第3期,第66页;姚丙育:《杀人案件的侦破与实例》,中国人民公安大学出版2006年版,第115页。

④ 20世纪50、60年代,美国法学家在讨论禁止淫秽物品法律中区分了硬色情(hardcore pornography)和软色情(borderline pornography)两种不同性质的淫秽物品。软色情主张对性的迷恋,但具有积极作用,例如文学艺术价值等;硬色情则不具有这些品质,而被法律所禁止。

⑤ 根据医学标准,幻想症者是精神病人。

⑥ 美国司法实践中,精神病人刑事责任能力的认定需要同时符合医学与法学两个标准。

⑦ 爱德·盖伊生于威斯康星州拉克罗斯,后随父母迁居威斯康星州普兰菲尔德。在其父亲、兄和母亲分别离世后,他一人独自生活在自家农场。1947至1954间,他开挖了40余座墓葬,并将部分尸骨搬回家,其中多为女人的身体。然后,他将头骨制成床柱,将人的皮肤制作成灯罩或椅子的座套。在家里,他经常穿用女性人体皮肤制作成的衣裳,并把女性身体的某些部位作为工具使用。1954至1957年间,杀人凶犯盖伊为满足其对人体部位的需要,开启了系列杀人模式。警察相信其至少杀害4名女性、2名男性。法院认定其为精神病人,将其投送至威斯康星州沃潘州立中心医院治疗。http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=5089170,最后访问时间:2017年11月3日。

⑧ 因一些杀人凶犯采用多种不同犯罪手段实施犯罪,故手段行为的统计数据含重复计算。

⑨ 这里所指第一次实施杀人犯罪平均年龄是以系列杀人犯罪起始时间为标准进行计算的。如果凶犯有犯罪前科,释放后再实施系列杀人犯罪,则以释放后实施杀人犯罪的起始时间为标准来计算犯罪年龄。

⑩ 孤狼式多重杀人凶犯职业状况统计数据的有效样本为130个。