穴位注射为主综合治疗小儿脑瘫合并智力低下的临床观察※

2019-02-21张英英介小素娄元俊通信作者单海军

郭 鑫,张英英,介小素,娄元俊,史 华,通信作者:单海军

(河南省中医院,河南 郑州450002)

小儿脑性瘫痪(简称脑瘫)是一组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限的症候群,该症候群是由于发育中的胎儿及婴幼儿脑部发生非进行性损伤所致[1]。常伴有不同程度的智力低下、语言障碍等,严重影响患儿个体正常发育,增加家庭压力及社会负担。目前,临床主要选用针灸、推拿、运动疗法、经颅磁刺激治疗、音乐疗法、引导式教育等方法治疗小儿脑瘫,可有效改善患儿肢体功能,但对患儿智力的提升疗效欠佳。笔者在临床中采用穴位注射为主综合治疗小儿脑瘫合并智力低下,效果确切,现报道如下。

1 临床资料

选取河南省中医院儿童脑病康复科2015年1月至2017年1月收治的60例小儿脑瘫住院患儿,经头颅MRI、脑电图及其他相关检查确诊,均符合《中国脑性瘫痪康复指南(2015)》中诊断标准[1],排除因遗传代谢、染色体变异等其他因素导致的智力低下患儿。采用Gesell发育量表中婴幼儿适应性发育商(DQ)将智力低下分为轻度、中度、重度、极重度4级。60例患儿按照随机数字表法分为对照组和观察组。对照组30例,男15例,女15例;年龄最小6个月,最大6岁,平均(1.87±1.21)岁;脑瘫类型:痉挛型22例,不随意运动型1例,共济失调型2例,混合型5例;DQ分级:轻度10例,中度15例,重度4例,极重度1例。观察组30例,男16例,女14例;年龄最小6个月,最大6岁,平均(1.96±1.32)岁;脑瘫类型:痉挛型21例,不随意运动型2例,共济失调型2例,混合型5例;DQ分级:轻度11例,中度10例,重度4例,极重度5例。两组患者在性别、年龄、脑瘫类型、DQ分级等方面比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

2.1 对照组 采用小儿脑瘫常规治疗。小儿脑瘫常规治疗:①针灸取穴以头部为主,选取百会穴、四神聪、智三针、颞三针、大椎、脑三针等穴,每日1次,留针1h。②经颅磁刺激治疗,每次20min,每日1次。③引导式教育、音乐疗法、运动疗法、推拿,每日1次。以上治疗每周6次,20次为1个疗程,每个疗程间隔7d,治疗4个疗程后观察疗效。

2.2 观察组 在对照组常规治疗基础上增加穴位注射治疗。穴位注射治疗:①主要取穴为百会、四神聪、智三针、颞三针、大椎。②药物选用维生素B1200mg、维生素B121mg加入0.9%氯化钠注射液100mL稀释。③操作:患者取坐位,在百会、四神聪、智三针、颞三针、大椎等穴常规消毒后,头部平刺进针,回抽无血液回流,将药缓缓推入穴位,每个穴位每次给药1.0~1.5mL。隔日注射1次,每周3次,10次为1个疗程。穴位注射当日停用针灸治疗,每个疗程间隔7d,治疗4个疗程后观察疗效。

3 疗效观察

3.1 疗效评定标准 ①智力改善效果:根据Gesell发育量表中婴幼儿适应性发育商(DQ)评价,检查内容包括适应性行为、大运动、精细动作、语言及个人-社交行为5个方面[3],以DQ作为智力低下的分级标准。DQ>85分为正常,76~85分为边缘状态,55~75分为轻度发育迟缓,40~54分为中度发育迟缓,25~39分为重度发育迟缓,<25分为极重度发育迟缓。②临床疗效:DQ评分提高≥15分为显效,DQ评分提高≥5分且<15分为有效,DQ评分提高<5分为无效[4]。总有效=显效+有效。3.2 统计学方法 采用SPSS17.0统计软件处理数据。计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

3.3 结果

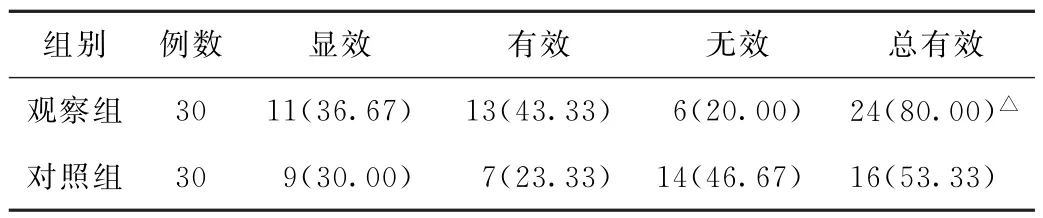

(1)临床疗效比较 两组总有效率比较差异有统计学意义(χ2=4.8000,P=0.0285<0.05)。见表1。

表1 两组脑瘫患儿临床疗效比较[例(%)]

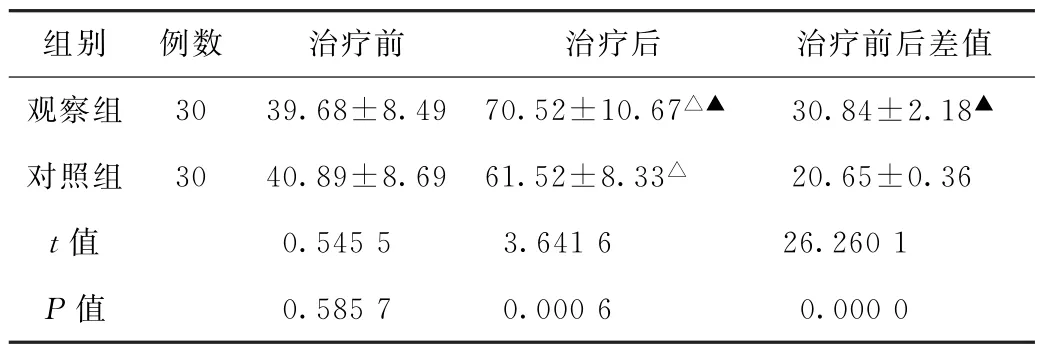

(2)智力改善效果比较 两种治疗方案均可提高患儿DQ评分,观察组DQ评分提高幅度明显优于对照组。两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组脑瘫患儿智力改善效果(DQ评分)比较(分,±s)

表2 两组脑瘫患儿智力改善效果(DQ评分)比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后 治疗前后差值观察组 30 39.68±8.4970.52±10.67△▲ 30.84±2.18▲对照组 30 40.89±8.6961.52±8.33△ 20.65±0.36 t值 0.5455 3.6416 26.2601 P值0.5857 0.0006 0.0000

4 讨论

小儿脑瘫是目前儿童致残的主要疾病之一,且脑瘫患儿由于脑组织损伤、脑组织或神经发育不完全,易并发不同程度的智力低下、语言障碍、癫痫等症状,这些伴随症状严重影响患儿的日常生活[5]。研究显示,伴有智力低下的患儿在运动功能、语言功能、认知功能及日常生活能力方面的恢复速度远远落后于智力正常的患儿,因此在治疗小儿脑瘫的同时,对患儿智力的改善不容忽视。康复治疗作为目前临床治疗小儿脑瘫的首选方法,在智力正常患儿的运动功能及日常生活能力的恢复中效果显著,但对于智力低下患儿的疗效并不理想。因此,如何改善脑瘫伴智力低下患儿的智力成为临床研究的热点。

脑瘫属于中医“五迟、五软、五硬”范畴,其病位在脑,应在四肢,症状变化多样[6]。中医认为,脑瘫合并智力障碍与先天不足有直接的关系,肾为先天之本,主骨生髓,脑为髓海,为元神之府;心为君主之官,神明出焉。心脑失职,则必为痴呆。治疗应以醒脑开窍、补益肝肾为主。所以穴位注射选取百会、四神聪、智三针、颞三针、大椎诸穴。百会属督脉,是百脉之会,是改善大脑功能的重要穴位之一,可以控制机体阴阳平衡,调节全身血流量,促进大脑发育[7]。四神聪为经外奇穴,有宁神醒脑益智之功。针刺四神聪配合百会穴,促进脑神经细胞的发育、修复和生长,增强聪神益智的功效。神庭穴和双侧本神穴组成智三针,均位于前额,主治与神志有关的病证[8],对情感、智力障碍等疾病具有良好的调节作用。颞三针在头部颞侧,此处对应的大脑皮层与感受性语言及记忆功能有关,所以针刺颞三针可提高智力,改善运动功能[8]。大椎穴属督脉,是手足三阳经、督脉交会穴,有活血益气、振奋阳气的作用,可调节全身气血,促进神经肌肉生长与发育。维生素B1可促进大脑的生长和发育,维生素B12参与神经髓鞘的形成,二者合用,能够修复受损伤的脑细胞,促进大脑髓鞘化。

穴位注射是在传统针刺的基础上联合药物穴位注射,既发挥了头针醒脑开窍、益精填髓、疏通经络的作用,使维生素B1、维生素B12经穴位吸收,又可发挥其营养神经的作用,在药物吸收的过程中能保持较长时间对穴位的刺激,从而激发经气、疏通经络,促进脑细胞发育和神经功能修复,促进患儿智力的提升[9]。

本研究结果表明,治疗后观察组临床总有效率(80.00%)高于对照组(53.33%),观察组患儿DQ评分改善幅度显著高于对照组。综上所述,穴位注射为主综合治疗脑瘫合并智力低下患儿,可明显提高智力水平,提高生存质量,疗效显著且持久,操作简便,无副作用,值得临床推广和应用。