上海市长期护理保险中医疗护理供给现状分析

2019-02-20戴瑞明何世英

蒋 曼 罗 力 戴瑞明 何世英 白 鸽 王 颖

复旦大学公共卫生学院,上海,200032

2016年我国65岁及以上老年人口占比达10.8%[1],同期上海市统计年鉴显示60岁及以上户籍老人比例已达30.2%。长期护理保险作为老龄化大背景下的必然选择,顺应了失能老人日益增长的对专业化、规范化服务体系的需求。无论从迅速增长的老年人口基数抑或是老年人逐步释放对长期护理的需求,长期护理服务需求与老年护理资源紧缺之间的矛盾将会更加显现;老年长期护理事业发展将面临巨大的压力和严峻挑战[2]。

在未来相当长的一段时间内,努力探索如何缩小服务供给与服务需求的差异,推进长期护理保险中,服务质量及数量的供给能否满足老年人的长期护理服务需求将成为关注的焦点。医疗护理服务的长护险有别于传统家政服务或是简单居家照护,体现了长期护理服务的专业性。本研究通过梳理长期护理中的医疗护理服务现状,剖析影响医疗护理供给的因素,为长期护理服务的专业性提供参考。

1 资料来源与方法

应用文献分析、专家咨询以及关键知情人访谈等方法,对上海市3个先行试点区中的政策制定者、实际操作者、服务人员等36位关键知情人和24位被保险人进行调查。利用医保部门的长期护理服务二次数据,对服务专业性的问题进行分析。

2 长期护理保险中医疗护理供给存在的问题

2.1 老年人的医疗照护需求量大,医疗护理专业性强

我国城市居民慢性病的患病率从2003年的177.3‰上升至2008年的205.3‰,上海市老年人的两周患病率约为15.4%[3-4]。而对于符合居家及养老机构长期护理服务入选标准的失能/部分失能老年人来说,两周患病率会更高,但身体条件往往限制了老年人享受医院内的医疗护理服务,实际长期护理服务对象居家医疗护理服务需求量更大。为应对老年人的长期护理需求,长期护理保险制度规定了重点保障基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理,各试点省份因地制宜地开展了服务项目的制定,青岛、上海等城市率先将医疗护理服务纳入到长护险保障范围。上海市长期护理保险的42项服务项目中,有27项是基本生活照料服务,可由经过培训的养老护理员或者养老医疗照护者实施,但有15项专业性较强的临床护理服务项目,如吸氧、灌肠、静脉血标本采集、肌肉注射、造口护理等,只能由执业护士/护师、执业专科护士完成。

2.2 医疗护理是目前长护险服务供给中的“软肋”

即使老年人有强烈的医疗护理服务需求和有明确规定的长期护理保险中的服务项目,目前真正开展了专业化医疗护理服务的养老机构和护理站仍然是少数。护理机构在上海市42项长护险服务项目中,往往只提供难度较低的27项居家护理服务,只有少部分护理机构针对部分老年人的需求开展医疗护理。专业的长期护理服务实际上只是简单的居家生活照料,并未充分发挥长期护理服务衔接医疗与养老服务的功能,有违长护险制度设计的初衷。

2.3 护士资源短缺的问题将凸显

目前上海市不少护理机构没有开展医疗护理服务项目。机构为了控制成本往往只招募最低配置标准的护士数量,而且护士作为机构中文化程度较高的人群,往往还承担着日常管理工作,使有限的护士资源没有得到充分利用,随着未来老年人的医疗护理需求不断增加,护士资源短缺的问题将更加突出。

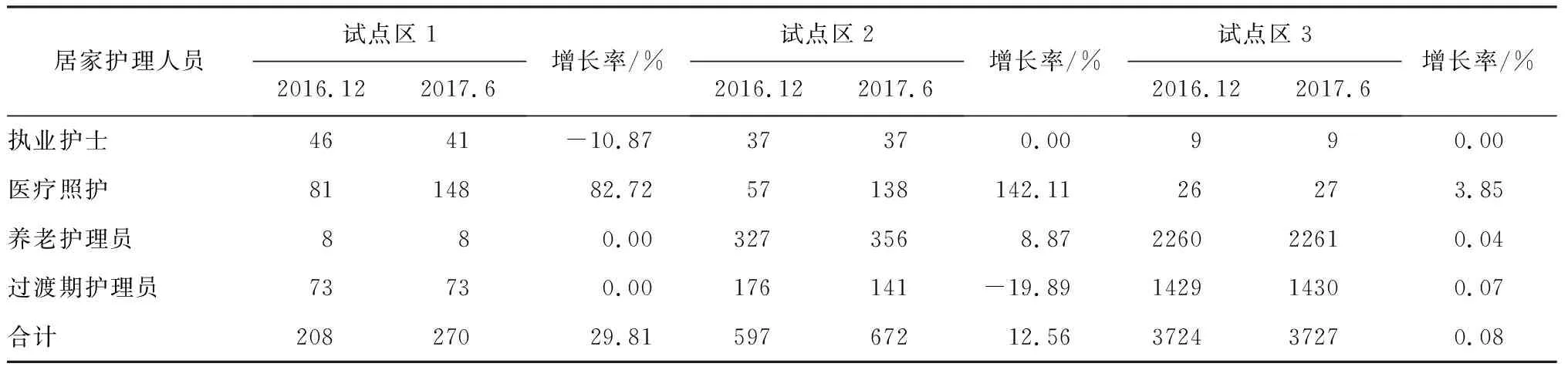

上海市作为全国首批开展长期护理保险试点的15个城市之一,于2017年1月在3个城区开展了试点工作,从2016年12月到2017年6月的半年时间内,三个试点区参与居家护理服务的人员快速增长,分别增长24.31%、12.52%、0.08%(表1)。但护士人数均没有增长,试点后护士在全部居家服务人员中的占比反而下降。养老机构护理服务中护士的总量也没有增长。

日本2015年从事居家介护及设施介护护士分别有4.24万人及5.73万人,而同年日本接受居家介护及设施介护老年人分别有382万人及9万人,即日本从事居家介护及设施介护的护患比分别为1∶38及1∶8[5]。2014年我国每千人护士为1.74人,远远低于国际社会护患比例[6]。截止2017年6月30日,上海市3个先行试点区共有护士87人,居家护理服务对象9267人,老年人与护理员比为1∶107,远远低于理想标准,而长期护理服务中部分具有医疗性质的服务要求护士应达到一定的比例,才能保障长期护理服务队伍的合理配置和体现专业性。

表1 试点区试点前后居家护理服务人员变化

3 原因分析

3.1 医疗护理制度的设计存在缺陷,机构的准入机制不健全

虽然目前制定了医疗护理服务的相关内容,但卫生主管部门并没有发挥在医疗与护理机构之间相互协作的桥梁作用。上海市卫健委印发的《上海市护理站管理办法》中规定,护理站是提供基础护理、专科护理、临终护理、营养指导、社区康复指导等服务的医疗机构,但目前上海市长护险服务中对护理机构是否有从事专科护理的能力缺乏必要的评价标准及监管措施,在长护险试点初期对护理站采取“宽进入”政策,缺乏科学的退出机制和监管,部分机构的医疗护理服务项目空有其名。

3.2 护理机构缺乏提供医疗护理服务的动力

护理站和没有内设医疗机构的养老院因没有执业医生,无法下达医疗护理的医嘱,只能依托就近的社区卫生服务中心。长期护理保险中专业化的医疗护理服务提供是一个从无到有的过程,大多数护理机构内的护士很少,即便是有医生和充足护士的护理机构,由医院内部的医生下达的专业性较强的服务项目,也会增加护理机构护理过程中的医疗风险。在护理机构内和居家服务中从事有一定风险的医疗护理服务需要完备的应急体系及急救设备,但缺乏相关的技术指导,基层护理机构害怕承担责任与风险弃而不用。

3.3 护士数量不足和水平不高将长期存在

长期护理需要一定数量具备医疗护理资质的护士,但专业水平的提升非一朝一夕,不同资质服务人员培养周期有较大差异,家政人员经过数月培训可取得相关资质,而执业护士的资格必须经过正规学校学习、临床实习并通过护士执业资格考试等,护士培养的长周期也就意味着护士总量在较长时间内仍将处于较低水平。上海在2016年12月到2017年6月试点期间,护理人员总数虽有增长,但从事居家护理及养老机构护理的执业护士分别只有87人和102人,护士总数仍处于低水平、缓增长状态。如何最大限度地利用有限护士资源,加强培养力度等措施,是目前亟待考虑的问题。

4 对策

4.1 进一步明确专业化的医疗护理服务在长期护理保险中的地位

根据人力资源社会保障部办公厅《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》,长期护理保险的基本定位是为长期失能人员基本生活照料和医疗护理方面提供资金或服务保障,长期护理不仅是对老年人的日常生活照料提供专业指导,更重要的是在老年人长期慢性疾病缠身、机体功能逐步退行性改变期间可以提供更为专业的医疗护理服务,使之能够维持各项功能,这也是长期护理服务与以生活照料为主的养老服务的区别[7]。各试点城市在开展以个人护理为中心的生活照料服务的基础上,尝试开展部分临床性质的护理项目,由专业的护士提供医疗护理。长护险需要在制度层面及实际操作中进一步明确专业化的定位,建立护理机构的准入与退出机制、设定人员资质标准、加强监管力度。

4.2 完善医疗护理服务的政策

为应对不断增长的老年人医疗护理服务需求,长护险的制度为老年人享受到便捷的专业护理服务提供了便利和实惠,但仍存在一些亟待解决的问题,如医疗护理服务的医嘱从何处开、医用耗材的费用由谁负担、完备的医疗急救体系如何搭建、医疗事故的责任归属等,怎样才能使更多的护理机构愿意提供上门的医疗护理服务,老人的医疗护理服务需求得以实现,将专业化的长期护理服务落到实处。

4.3 开发专业化的长期护理保险护理人力资源

加大宣传力度,加强护士人才的培养。应根据实际工作中对不同层次护士的需求进行培养。护理机构也应采取各种措施提高护士的积极性,如增加护士的薪酬待遇,改善工作条件,建立完善的职业晋升机制,提高职业吸引力[8]。也可参考国内外长期护理保险推进经验,开展专业康复、临终关怀、营养指导、心理抚慰等方面的培训。随着长护险的不断推进,应不断扩展培训内容,细化单项培训的标准。如日本介护教育培训课程中包括人文及社会科学、自然科学等基础课程,以及包括康复、家政学、营养调理、精神卫生、老年人心理障碍等专业课程[9]。德国对老年护理员设置有严格的学习课程,包括心理调适、法律知识、老年人居室设计和医学专业知识4大块内容,至少2100 个理论学时和2500个实习学时[10]。随着长护险工作的深入推进,应不断完善及细化老年健康、保健护理、老年康复、老年心理学等方面的培训内容[11],使长期护理人才教育与培训工作更加规范化和标准化。