“丝绸之路经济带”沿线50国高等教育发展水平分析

2019-02-18李化树

李化树 沈 华

(1.西华师范大学四川省教育发展研究中心,四川 南充 637000; 2.电子科技大学公共管理学院,四川 成都 611731)

按照“一带一路”倡议,丝绸之路分为海陆两线,“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。“丝绸之路经济带”沿线国家共50个,依据其地理分布,可分为北线、中线和南线三条。北线为中蒙俄经济合作走廊,也称作新亚欧大陆桥,从中国出发,经哈萨克斯坦,穿过俄罗斯南部,再经过乌克兰、白俄罗斯一带,最后经波兰等东欧国家,与西欧相连,主要涵盖中东欧国家,一共22个。中线是指中国-中亚-西亚经济合作走廊,从中国出发,经吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家,到土库曼斯坦后,沿着里海沿岸,经土耳其,抵达欧洲,主要涵盖中亚及西亚国家,一共23个。南线是中国-中南半岛经济合作走廊,从中国出发,穿过阿富汗、巴基斯坦,经伊朗进入阿拉伯半岛,主要涵盖南亚国家一共是5 个[1]。

基于1999-2016年的纵向高等教育数据,选择沿线50个国家的高等教育毛入学率、高等教育生均财政支出占人均GDP比例和高等学校生师比三个指标[2],按北线、中线和南线划分,对“丝绸之路经济带”沿线50国高等教育发展水平进行分析,为中国“一带一路”倡议的教育行动计划实施提出一些建议。

一、“丝绸之路经济带”沿线国家高等教育发展规模分析

高等教育毛入学率,作为国家高等教育发展规模的重要衡量指标[3],指的是18-24岁年龄段适龄人口接受高等教育的比例。选取了联合国教科文组织公布的高等教育毛入学率数据[4],再根据马丁·特罗的高等教育三阶段发展理论[5],分析沿线国家的高等教育发展状况。

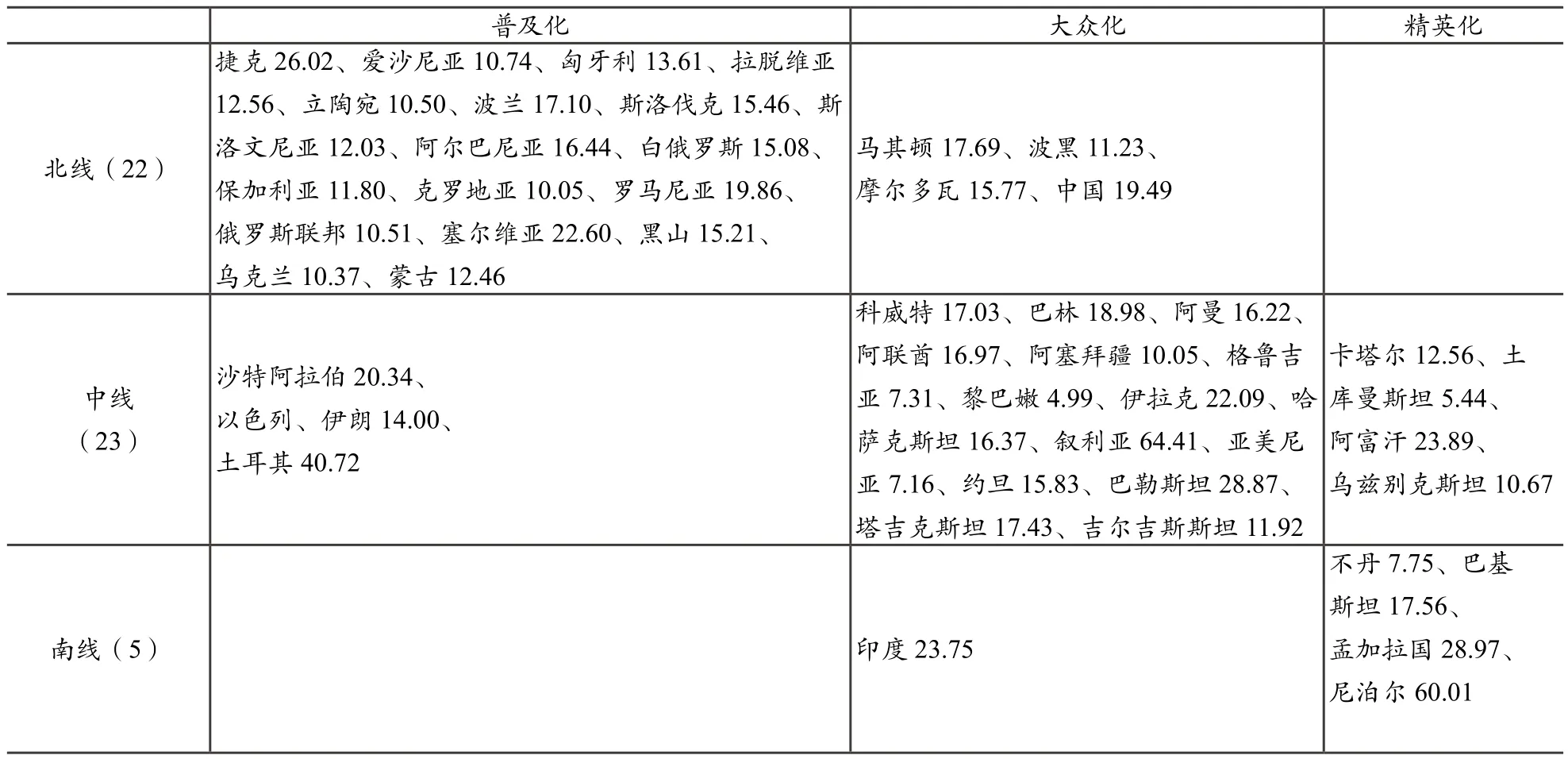

截止2016年统计,按三条路线分析,北线上除马其顿、波黑、摩尔多瓦共和国、中国、匈牙利、罗马尼亚六个国家外,其余16个国家均已进入普及化阶段;中线有21个国家处于大众化阶段;南线5国中除印度进入大众化阶段外,其他4国仍处于精英化阶段。

表1 “丝绸之路经济带”沿线50国高等教育毛入学率

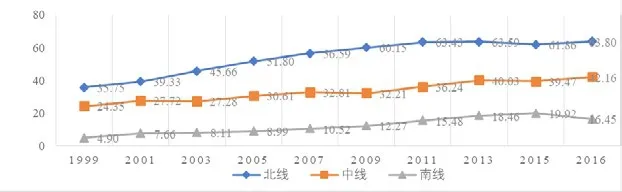

按“丝绸之路经济带”的沿线国家1999年至2016年的高等教育毛入学率发展趋势分析,都基本保持上升趋势。北线国家高等教育毛入学率发展速度最快,其次是中线,南线国家发展相对缓慢。

图1 “丝绸之路经济带”沿线50国高等教育毛入学率发展趋势

北线国家高等教育毛入学率从1999年的35.75%增长到2016年的63.8%,增长约28个百分点,增长率为78%,使得多数国家已经进入普及化阶段。在这18年间,“丝绸之路经济带”北线沿线国家的高等教育毛入学率保持快速增长。其中,增长最快的是阿尔巴尼亚,完成了从精英化到普及化的过程。其次,从高等教育大众化发展为普及化的国家有蒙古、保加利亚、罗马尼亚、斯洛伐克、克罗地亚、立陶宛、波兰、捷克、爱沙尼亚、匈牙利和乌克兰。在20世纪都进入了普及化阶段的是白俄罗斯、拉脱维亚、俄罗斯和斯洛文尼亚[6]。

中线国家高等教育毛入学率均值从1999年的24.35%增长到2016年的42.16%,增长了约19个百分点,增长率为76%,整体水平低于北线国家但高于南线国家。从大众化阶段发展到普及化阶段的国家有伊朗、沙特阿拉伯、土耳其、以色列、格鲁吉亚和亚美尼亚。增长最快的是土耳其,增长了大约71个百分点,从大众化的初级阶段迈入到高水平的普及化阶段,高等教育发展规模扩张迅速。伊朗和沙特阿拉伯的高等教育毛入学率也保持了较快的增长速度,分别增长了约50个和46个百分点。一直处于大众化阶段的国家有塔吉克斯坦、巴林、巴勒斯坦、哈萨克斯坦、科威特、吉尔吉斯斯坦和黎巴嫩。相反,乌兹别克斯坦和卡塔尔的高等教育毛入学率呈下降趋势,分别下降了5个和10个百分点,卡塔尔居然从大众化下滑到精英化。

南线国家从1999年的4.9%增长到2016年16.45%增长约12个百分点,从高等教育精英化化阶段迈入大众化阶段。南线国家毛入学率为三线中最低,与中线国家相比相差约26个百分点,与北线国家相比落后47个百分点。南线的5个国家中,高等教育毛入学率还是保持增长趋势。增幅最快的是印度,18年增长了约17个百分点,从精英化阶段迈入大众化阶段。不丹、巴基斯坦、孟加拉国和尼泊尔的高等教育毛入学率虽然均保持增势,但仍处于高等教育的精英化阶段,距大众化阶段仍有差距。

中国高等教育从1999年的6.5%增长到2016年的16.45%,增长了约12个百分点,从精英化阶段迈入大众化阶段。中国高等教育规模的快速增长得益于1999年高校开始扩招,自此国家积极实施科教兴国战略和人才强国战略,全面推进对高等教育深化改革加快发展,以及中国经济的快速发展对高等教育人才的大量需求。教育部预期到2020年中国高等教育毛入学率将超过50%,进入高等教育普及化阶段[7]。预计到2035年,中国人力资源将进入高层次开发阶段,高等教育毛入学率将达到60%以上,接受高等教育的人口规模将居世界第一[8]。

二、“丝绸之路经济带”沿线国家高等教育财政投入分析

高等教育的财政投入是表明一国政府对高等教育重视程度。选取高等教育生均支出占人均GDP的比例,分析探讨“丝绸之路经济带”沿线国家政府对高等教育的投入水平。

北线国家中,高等教育生均财政支出占人均GDP比例最高的是摩尔多瓦37.65%,最低的为蒙古10.57%;中线国家比例最高的是科威特109.5%,也是“丝绸之路经济带”沿线国家生均财政支出占人均GDP比例最高的。科威特盛产石油,经济实力强,政府对高等教育事业发展财政投入大,教育经费逐年攀升[9]。最低的为吉尔吉斯斯坦,仅占5.59%。南线国家最低的是孟加拉国,为25.21%,最高的是不丹54.6%。

图2 “丝绸之路经济带”沿线50国高等教育生均财政支出占人均GDP的比例

总的来看,“丝绸之路经济带”沿线国家中,南线国家高等教育生均财政支出占人均GDP普遍高于北线和中线国家。主要原因为南线国家是尼泊尔、不丹、巴基斯坦和孟加拉南亚国家,高等教育正处于精英化阶段,高等教育毛入学率低,生均财政支出较高;且南线多为经济发展水平较低的国家,人均GDP较低,使得高等教育生均财政占人均GDP的比例偏高。北线国家高等教育生均财政支出占人均GDP比例均值稍微高于中线国家。北线主要是中东欧国家,人均GDP较高,高等教育生均支出也普遍较高;中线主要是中亚和西亚地区的国家,西亚石油等自然资源丰富,因此其人均GDP较高,而且这些国家作为资源型国家仅靠自然资源等初级产品的贸易即可带动经济的发展,对于高等教育人才的需求较少,因此其高等教育投入相对较少[10]。此外,中亚国家大部分都是中低收入水平国家,人均GDP较低且有50%的国家正在从高等教育大众化阶段向普及化阶段转变,高等教育毛入学率呈上升趋势,使得高等教育生均财政支出占人均GDP的比例偏低[11]。

表3 “丝绸之路经济带”沿线50国高等院校生师人数比

三、“丝绸之路经济带”沿线国家高等院校师资分析

充足的教师资源是高等教育发展的前提与基础。生师比即教育教学机构中学生人数与教师人数之比,是衡量教师资源充分程度的一个重要指标,也可作为一个国家教育水平发展的指标,从而衡量国家办学条件及其办学质量的高低。

“丝绸之路经济带”沿线国家的高等教育生师比均值为15.96:1,也就是说大约是1个老师辅导16个学生。世界一流大学的生师比大约在6:1到13.6:1之间[12],而“丝绸之路经济带”沿线国家的生师比主要在12-20之间。可见,沿线国家高等教育的教师资源还较为缺乏。高等教育生师比较低的五个国家是黎巴嫩、土库曼斯坦、亚美尼亚、格鲁吉亚和不丹等国,说明这些国家高等教育教师数量充足,高等教育发展潜力大。另一方面,高等教育生师比偏高的沿线国家主要有叙利亚和尼泊尔等国,可见这些国家高等教育人力资源紧张,高等教育机构人才储备不足,这将在一定程度上制约本国的高等教育发展。

图3 “丝绸之路经济带”沿线50国高等教育生师比发展趋势

“丝绸之路经济带”三线中,北线和中线国家的生师比均值相差不大,从1999-2016年其均值主要在15-20之间,距离世界一流大学6-13.6的水平尚有一段差距。北线高等教育生师比最高的是捷克,达到26.02,高等教育学生与教师人数之比最低的是克罗地亚,1个老师大约辅导10个学生。北线国家之间高等教育生师比差异较小,且变化趋势平稳,可见北线国家高等教育办学条件差距不大且稳定。中线国家高等教育生师比最高的是叙利亚,达到64.41,也是丝绸之路经济带沿线国家中高等教育学生与教师人数之比最高的国家。数值最低的是黎巴嫩,只有4.98。南线国家高等教育生师比均值变化幅度大,18年来增长了9.8个百分点。主要是由于印度高等教育生师比增长幅度大,拉高了南线国家的生师比。再由于南线国家近些年来高等教育规模有所扩大,而办学条件又跟不上高等教育的发展,导致其教师资源紧张。最高的是尼泊尔,达到60.01,数值最低的是不丹,生师比为7.75。可见,南线国家高等教育办学条件普遍弱于北线与中线国家。

中国的高等教育在1999年高等学校扩招之前(除“文化大革命”特殊时期)发展比较平稳,高等教育学生与教师人数之比基本上保持在10:1[13]。中国高等学校扩招之后,1999年到2015年,我国高等教育学生与教师人数之比逐年攀升,截止2011年达到19.49:1,高等教育教师数量不足情况严重。

四、发展“丝绸之路经济带”国家高等教育的政策建议

对“丝绸之路经济带”沿线国家高等教育发展规模分析发现:北线、中线和南线的国家1999年至2016年的高等教育毛入学率都基本保持上升趋势,但是中线和南线国家高等教育发展规模仍然较低,整体呈现出经济水平越发达的国家,高等教育毛入学率增长速度越快的趋势。中线和南线国家高等教育生均财政虽然普遍较高,但由于其高等教育发展规模较低,因此财政投入量还是不够。总的来讲,“丝绸之路经济带”沿线国家高等教育师资与世界一流大学师资相比还存在一定的差距,尤其是南线国家高等教育师资缺乏较为严重,这将制约高等教育规模的发展。鉴于以上研究,建议从发展经济、加大财政投入和加强国际合作三个方面来积极推动沿线发展中国家的高等教育发展,从而推进“丝绸之路经济带”沿线国家教育共同繁荣[14]。

首先,调整经济结构,拓展人力需求,转换高等教育发展新动能。“丝绸之路经济带”50国要在发展本国经济的基础上,发挥经济促进高等教育发展的动力作用[15]。“丝绸之路经济带”国家大多是低收入的发展中国家,如阿富汗、乌兹别克斯坦、孟加拉国、不丹、巴基斯坦、尼泊尔等,经济发展水平低,政府无力对高等教育加大经费投入,高等教育发展规模受到限制。为此,必须全面优化经济带各国产业结构,促进农业、林业、畜牧业和采集业等劳动密集型产业转型升级,努力扩大经济发展对高技能劳动力的需求量,进而刺激高等教育规模增长。同时,积极推进高等教育国际化,吸纳海外优质生源,补齐本国高等教育人数短缺短板。“丝绸之路经济带”沿线新兴经济体国家,如伊朗、印度、土耳其、俄罗斯等,要紧紧把握人口结构年轻化或经济活力优势,推动经济发展水平不断提升与经济结构提档升级,拓宽劳动力市场对高素质与高技能知识型人才的需要,加速高等教育的发展以满足不断增长的社会需求。中国作为“丝绸之路经济带”建设倡议国,应该积极顺应全球经济一体化趋势,在保持6.8%经济高速增长的同时,提升经济发展质量水平,继续扩大对外开放,与“丝绸之路经济带”沿线国家和地区加强经济交往与合作,尤其是与经济发展水平较低的中线、南线国家的合作。畅通与各国间的经济贸易,通过政策沟通、设施联通、贸易畅通和资金融通等,推动沿线国家经济的包容性增长,为其高等教育的发展注入新动力。

其次,扩大教育供给,保障资金供应,提升高等教育发展新动力。由于“丝绸之路经济带”沿线国家尤其是中线和南线的摩尔多瓦、乌克兰、蒙古、亚美尼亚、约旦、巴勒斯坦、叙利亚、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、不丹、孟加拉国、巴基斯坦、印度14国多是中低收入国家,阿富汗、尼泊尔两国为低收入国家,经济发展极为落后,因此这些国家应当把教育摆在优先发展的位置,从国家战略层面重视发展高等教育,保证国家对高等教育的经费投入,减轻高校因生源减少而出现的经营压力,以高等教育的高速快速发展反哺带动经济带的发展。按照 UNESCO(2012)报告年均1.4%的规模增速[16],推进中线4国亚美尼亚、约旦、吉尔吉斯斯坦和黎巴嫩到 2020 年高等教育毛入学率跨越 50%,进入普及化国家行列。推动目前尚处于精英高等教育阶段的卡塔尔、土库曼斯坦、阿富汗、乌兹别克斯坦、不丹、巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔8国高等教育毛入学率达到15%,进入大众化阶段。在高等教育规模不断扩展的情况下,保障政府高等教育财政支出和生均财政支出稳中有升,大幅度增加政府高等教育财政投入总量。同时,作为“一带一路”倡议国的中国,应积极倡导设立“丝绸之路经济带”高等教育合作发展专项基金[17],通过社会捐赠、奖励和资助等形式广泛吸纳社会资金,与金融、税务等部门协商,在融资、投资、减免税费等方面给予“丝绸之路经济带”沿线合作国家特别支持。打通银行金融资金供应链,增强合作成果转化过程中的风控能力。“丝绸之路经济带”沿线50国高校设立专项基金,推进合作交流人才培养,支持合作项目的科学研究、技术的开发创新。企业要进行市场融资,建立风险投资机制或科技成果转化中心,为合作项目提供孵化器。为“丝绸之路经济带”50国合作高校提供教育基金,建立培训基金,支持科研技术人员的后续发展和深造。

最后,增进互联互通,强化区域合作,培育高等教育发展新动脉。以高等教育合作与交流为牵引,建设联通“丝绸之路经济带”沿线50国40亿人口合作发展的高等教育共同体[18],建立高等教育区域合作协议,完善教育服务贸易协定,优化跨境交付、境外消费、商业存在以及自然人流动方式,创新和实施沿线50国包容性教育合作制度安排,推动教育交流合作、教育服务贸易规则更加公正、合理、包容。深化沿线50国高等院校、科研院所、研发中心科学技术合作,注重知识产权保护,助力实现持久和平、共同繁荣的千年梦想[19]。加强沿线50国教育智库建设和话语体系建设,学会运用世界话语传播丝绸之路文化,讲好丝绸之路故事,弘扬丝绸之路精神,为“丝绸之路经济带”建设提供有力理论支撑,舆论支持,文化引领。积极争取联合国及国际机构的援助,在本国高等教育供给无法满足需求的情况下,积极支持或者选派学生到国外大学深造学习。处于精英高等教育阶段的卡塔尔、土库曼斯坦、阿富汗、乌兹别克斯坦、不丹、巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔8国,要通过大力发展民办高等教育、实现跨境课程资源共享、推动留学生输入与输出、设立国际联盟学校、开展联合科学研究等高等教育区域合作,努力实现高等教育大众化。高等教育生师比较高的捷克、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、蒙古、土耳其、伊拉克、叙利亚、约旦、巴勒斯坦、印度、阿富汗、孟加拉国、尼泊尔等13国要通过内培外引的办法,与国外大学建立多种学术交流关系,积极引进国外大学优质师资力量,以缓解本国师资不足的突出矛盾[20],优化生师比,为实现高等教育健康可持续发展提供人力资源保障。