高校国有资产全生命周期管理模式探索与信息化实践

2019-02-18邱晓幼

陈 艳 廖 勇 王 军 邱晓幼

(四川大学实验室及设备管理处,四川 成都 610065)

引言

近年来,高校在学科建设、实验室建设和科研等方面的投入不断加大,国有资产规模急剧攀升,根据财资[2015]90号、教财[2015]6号和教财[2017]9号等文件精神,国家部委不断对高校国有资产管理提出新的要求。国有资产的全生命周期管理是指对资产从预算申报开始,经采购执行、验收入账、使用管理、效益提升、绩效评价、处置下账的全过程进行管理和监控,特别是采用信息化手段后,使其具备“统一平台、标准一致、数据共享、互联互通”的显著特征。

一、主要管理矛盾和困难

高校国有资产管理水平参差不齐,大部分高校管理职能分散,信息化水平不高,无法进行业务协同,在实际管理和工作过程中面临诸多的矛盾和困难。

1.存量巨大,家底不清

高校国有资产涵盖固定资产、无形资产、在建工程、流动资产、对外投资,分类多、数量大;不同类别的资产归属不同的职能部门进行管理;财务管理上归属于校财务、后勤集团、医院、独立校区等,较为分散。以四川大学为例,仅固定资产就分散在国有资产管理处(土地、房屋、家具)、实验室及设备管理处(仪器设备)、后勤管理处(植物)、图书馆(图书档案)、博物馆(文物)等多个职能部门,固定资产总数756950台件、总价值86.4亿元(截止2018年12月31日)。受制于分散管理的传统模式,高校要了解全校国有资产的概貌和账目明细,需要各归口部门上报数据,然后汇集,这样的模式过程繁杂,效率低下,且与当前实际情况有较大出入,要准确掌握这些信息相当困难。

2.各自为政,协同困难

高校国有资产管理涉及多个职能部门,在管理模式上,不同的管理阶段、不同的资产类别其管理模式、管理手段、管理信息平台各自为政的情况比较普遍,虽近年来各高校均较重视数字化校园平台及基础环境的建设,但大多都只解决了各应用系统与数字校园统一身份认证、基础数据的集成,实质上各职能部门仍然是一个个的信息孤岛。且从国有资产管理的角度出发,尚缺乏统一的数据基础、标准规范,无法在各个职能部门之间进行有效的业务协同和数据共享,造成教职工办理业务多处跑路签字盖章,职能部门耗费大量时间对单查账,管理成本巨大,办事效率低下。

3.监管缺失,账实不符

目前,较多高校对资产实物的管理仍旧停留在账目的管理层面。资产管理的实质也仅是完成入账登记和报废处置,而在资产使用过程中缺乏对实物的有效监管,资产异动无法及时反馈掌握,时间一长,就造成资产账目和资产实物差异巨大。在资产清查盘点环节,采用传统的清查方式,也无法及时掌握资产实物现状,清查结果资产有账无物、下落不明等情况比例高,最终造成资产账目和资产实物账实不符,国有资产流失严重。

4.重复购置,效益低下

由于缺乏资产公开和开放共享的环节,对于贵重仪器设备、闲置资产无法了解其实际使用状态,资产领用人长期闲置不使用,想用的师生又不能及时获取这些信息,造成资产的使用效益低下和重复购置等资源浪费的情况屡见不鲜。

二、全生命周期管理模式探索

1.归口多级立体管理体系

图1 全生命周期管理模型

建立归口管理、统一集中的多级立体管理体系,有利于构建统一的规范标准,通过领导小组统筹,各职能部门归口管理,院部二级单位分级负责,教职员工责任到人的模式,进行国有资产业务的分级分权管理,构建统一的国有资产基础数据库,实时动态掌握国有资产管理的整体状况。该体系同样适用于二级财务资产统筹管理,统一平台,数据共享。

2.从“入口”到“出口”全生命周期管理

强化资产从“入口”到“出口”的全过程动态监管,资产从预算项目申报开始至下账处置终结的全过程业务链、信息链完整。通过全生命周期管理模式自动、及时、准确地反应出资产管理过程中的业务及异动信息,实现资产重要指标监控预警功能,并促进资产的规范管理和使用效益提升。

3.流程化管理、跨部门协同,信息互通共享,构建服务型职能部门

采用BPM(Business Process Management,即业务流程管理)的思想,对资产预算申报、采购计划、采购执行、验收入账、使用变动、维修维护、开放共享、下账处置等资产全生命周期中一系列业务进行优化提炼,不同业务间从“入口”到“出口”融会贯通,信息共享,以此提高业务办理效率,并实现业务在多角色间自动流转,轻松实现跨部门衔接协作。

图2 资产验收入账业务流程示例

如图2所示,通过对业务进行流程化梳理重构,业务的申请人能方便提交业务,查询进展,无需跑路,无需到职能部门亲临现场办理;业务审批者实施网上审批,提高办事效率的同时,也极大方便了广大教职工,为构建服务型职能部门推波助澜。

4.实名制全员参与

资产过程管理的核心是如何能即时掌握资产的现状和异动,这也是提高资产使用效益,减少资产流失最直接最根本的问题。实名制全员参与就是最好的解决方案。在资产验收入账时,将资产的监管责任落实到领用教职工的名下,结合学校资产管理制度,让领用人全程参与资产的变更、调拨、增减值、自查清查、维修、处置下账的业务;同时将资产存放地与公房基础数据库相结合,落实资产的实名地存放。每台资产可以设置自查周期,自查周期到期前,领用人需进行自查确认资产的当前状态,如领用人、存放地、使用现状等,当领用人自查后,资产如有变动,则进行相关业务的提交办理,同时资产管理部门也就自动获取到了实时的资产现状,减少资产的流失。

采用实名制管理的思路后,在资产清查环节,采用“自查为主,抽查为辅”的工作思路,仅需关注未自查的部分资产,可以有效解决了传统资产清查盘点时间长、人力物力耗费巨大的情况,将资产清查工作化整为零、化繁为简。

5.全方位公开,使用效益最大化

构建校级开放共享平台,对贵重仪器设备进行开放共享,辅以有偿使用管理机制和基金(开放测试基金、维修基金)服务,全方位提升贵重设备使用效益;通过实名制管理机制,领用人可随时更新资产使用现状,闲置资产自动进入调剂平台,对全校教职工开放,有需求的用户即可方便进行申请调剂使用;对待报废资产进行全校公示,对于无法独立使用但仍有使用价值(如拆机、重新组装原部件)的资产,可以申请再利用。

通过全方位的资产公开、共享使用等措施,可以提高资产的利用率,为资产使用效益评价、项目论证提供有力的数据支撑。

三、全生命周期管理信息化实践

自2005年起,四川大学就在资产管理信息化领域不断探索实践,以解决资产管理过程中诸多管理矛盾和困难,目前已建成国有资产全生命周期管理信息化平台。

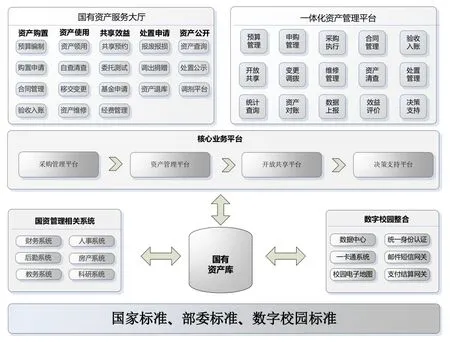

1.总体结构,详见图3。

2.国有资产服务大厅

国有资产服务大厅面向全校教职工提供一体化的国有资产管理服务,采用一站式的解决方案,为教职工提供预算、采购、资产管理、开放共享的业务办理、业务审批、业务查询平台。每位教职工均可清晰管理自己名下领用的资产,方便地在线办理相关业务。

图3 国有资产全生命周期信息化平台总体结构

3.采购管理环节

采购管理环节是资产全生命周期管理的前续工作,核心目标是解决“资产合理配置”以及“采购过程阳光高效”。

第一,充分利用全生命周期平台数据进行购置论证。利用在库资产,对申购项目的重复购置情况分析;利用电商平台对通用设备进行价格预测;利用共享设备使用效益、成果情况来论证同类设备购置的合理性。

第二,非集中采购目录内的物资通过网上竞价采购,使过程更公开透明、竞争更充分,采购时间大幅缩减,采购成本显著降低。四川大学2015年开展网上竞价后,相关项目的节资率约10%。

第三,供应商公共服务平台,提供注册认证服务,供应商网上查询标讯、在线报名、在线竞价报价、在线申请合同、在线申请验收。同时构建供应商信用评价体系,在招标采购环节、验收环节、售后技术支持环节、维修服务环节对供应商进行全方位的评价,敦促供应商提供更优质的产品和更优质的服务。

4.资产管理环节

资产管理环节的核心内容为“分级管理、账实相符、动态监管、账账相符”。对各职能部门按资产类别和财务归属进行分级授权,归口管理。资产相关业务采用全流程化管理模式,详细记录每次的资产业务办理和异动情况,结合领用人自查机制,实时反映全生命周期过程中资产的前世今生,做到账实相符、动态监管。资产管理和财务管理密不可分,通过财务软件接口,有效解决资产实物账和财务价值账的衔接,实现数据共享互通,实现账账联动、账账相符。

5.开放共享平台

以服务为导向,建立大型仪器设备共享服务平台,让有共享需求的资产加入到平台中,实现大型仪器设备共享、预约使用、划价收费、绩效考核、效益评价、奖励分成等;辅以开放测试基金、维修基金的支持,保障开放共享生态持续发展,良性循环,逐步提高资产的使用效益。

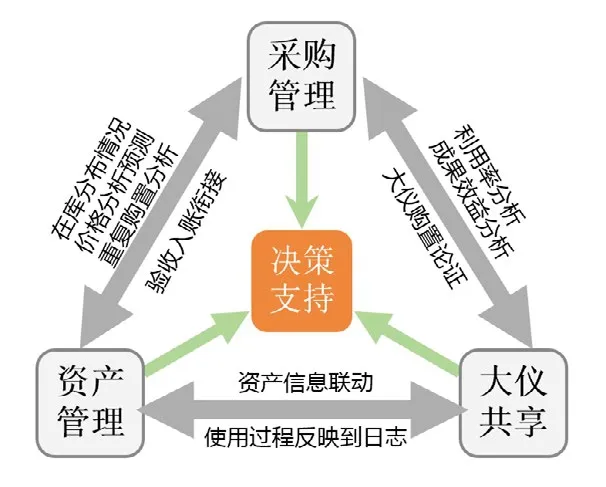

6.决策支持

依托资产、业务的动态数据库,通过数据挖掘与分析,为管理决策提供资产情报,包括学校资产概况、增减变动情况、变动趋势、使用效益等,全面、准确、动态地反映高校的各项资产数据。表现形式以饼图、柱状图、折线图为主。平台具备资产管理工作报告功能,自动生成指定时间范围内资产购置、使用、共享、处置相关关键数据指标,自动反映资产概貌、变动、趋势等信息。

7.互联互通环节

依托于数字校园环境,整合数字化校园平台,实现基础数据共享、资产数据共享,实现了门户的集成,统一身份认证、单点登录;对接财务系统,实现资产管理与财务管理的结合,实现账账相符;共享房产基础数据库,为实名制管理提供存放地基础数据。

平台遵循教育部、财政部、国管局、CERS中心的数据规范要求,能够生成相关部委要求的数据报表,能够实时导出上报。四川大学已完成了同教育部资产管理信息系统的实时对接,对资产卡片、增减变动、处置等结果能自动通过接口上报。

8.移动应用及技术创新

随着移动终端和微信应用的普及,四川大学国有资产全生命周期管理平台推出了移动应用APP,整合集成了微信公众服务平台,让用户可以随时随地办公,方便地办理业务、审批业务、查询资产、查看业务进展等,真正做到跨越地域和时空,让管理随身、服务同行。

在技术创新方面结合资产实名地存放信息,基于WebGIS技术,直观呈现资产地理分布情况;使用基于物联网的电子标签应用,在特殊环境和条件下,对资产身份进行标记,如名贵植物、户外公共基础设施等;广泛使用二维码及加密技术,在资产标签、单据、签名环节使用二维码,方便业务查询跟踪,方便签名合法性的验证。

图4 核心业务平台与决策支持的关系

四、结语

对高校国有资产采用全生命周期的管理模式,使国有资产分级归口管理体系清晰、跨部门衔接协作流畅,在统一的基础数据平台上,能充分发挥数据共享和大数据分析的优势,为资产生命周期中不同的阶段提供科学管理的参考依据,实现了资产全生命周期精细化规范化管理的同时,使国有资产保值增值,有效提升资产的使用效益。