大学生自我效能感与就业焦虑的关系:应对方式的中介作用

2019-02-18袁孟琪罗鑫森毛惠梨邱致燕

张 斌 袁孟琪 罗鑫森 毛惠梨 邱致燕

(1.湖南中医药大学人文与管理学院,湖南 长沙 410208;2.湖南中医药大学护理学院,湖南 长沙 410208)

随着改革的深入、政策的转变、经济的发展以及教育方式的改变,大学生面对日益激烈的岗位竞争,就业压力倍增。就业焦虑是指大学生在面对毕业求职问题时,对可能出现无法实现原初就业目标的就业失败情况所产生的消极情绪体验。就业时适度的焦虑有助于促进大学生的紧迫感和积极性,但是长期的焦虑心境将会危害其身心健康,如没有胃口、心慌的情况,严重的会出现便秘、上火、身体消瘦等症状,甚至造成自残、自杀等无法挽回的情况[1-2]。教育部公布的数据显示,2019年全国普通高校毕业生预计人数将达到834万人,相关调查显示40.8%的应届毕业生认为就业很难,认为就业形势难度一般或没有难度的仅有10.2%,可见就业焦虑已成为当代大学生的一大困扰。

研究表明,诸如人格、社会支持、自尊、自我评价、教养方式等因素都会导致个体出现就业焦虑,其概念大致有三个基本成分或视角:对就业情境与自我的认知偏差,面对就业情境时的消极情绪以及引起的生理变化[3]。李桂芳认为就业焦虑是在大学生认知评价的基础上形成的,而自我效能感作为一种内在要素,在个体焦虑的形成过程中起着重要的调控作用[4-5]。自我效能感是指一个人成功地完成某项任务或实现某种行为时的信念或知觉。研究表明,自我效能感对考试焦虑有预测作用,且职业决策自我效能感与焦虑呈负相关[6]。根据班杜拉的自我效能理论,个人的期待是行为的先行甚至决定因素,而个体进行某种活动的动机水平取决于其自我效能感(即效果期待)的高低。对于自我效能感高的人,在任务一开始,付出的努力就更大,坚持的时间也更久,即便在达成任务的期间遭遇打击,也会尽快调节自我重新开始。相反,低的自我效能感将影响其付出努力的程度,当遇到困难时更容易因焦虑、抑郁等负性情绪选择放弃。

另外,个体的应对方式作为心理应激的重要变量,是个体面临压力性事件所采取的稳定性反应,在维持良好情绪中发挥极为重要的作用[7]。梁晓燕等[8]研究发现,当面对就业这一压力源时,倾向采取积极的应对方式来解决问题的大学生,其就业焦虑水平可能相对较低;反之,若更倾向采用消极的应对方式回避问题,其就业焦虑水平可能相对较高。研究发现,自我效能感与应对方式关系密切,大学生自我效能感的高低影响到其所采用的应对方式是否成熟[9]。李育辉等[10]发现,自我效能感高的个体在面对问题时,常以积极的态度尝试解决而不是消极回避。据此,我们尝试提出假设:自我效能感可以通过应对方式间接影响大学生就业焦虑,应对方式在自我效能感与就业焦虑的关系中起中介作用。

一、对象与方法

1.研究对象

采用随机抽样的方式,对来自湖南省长沙市2所高校的大学生进行问卷调查。共发放问卷300余份,回收有效问卷261份,有效率为96.26%。其中男性104人,女性157人,城市76人,农村185人,实习191人,未实习70人。

2.研究工具

(1)就业焦虑量表 (Employment Anxiety Scale,EAS)

由张晓琴等[11]编制,用来测量大学生的就业焦虑水平。该量表分半信度为0.83,内部一致性信度为0.91。量表采用1(完全不符合)~4(很符合)4级评分,共计30个条目,包含就业恐惧、就业不安、面试焦虑和工作焦虑四个维度。将4个维度分数相加得出总分,分数越高,就业焦虑程度越严重。

(2)简易应对方式问卷(Simplified Coping Style Questionnaire,SCSQ)

由解亚宁等[12]编制,用来测量个体在遇到生活事件时可能采取的态度和做法。问卷共计20个条目,包含积极应对方式和消极应对方式两个维度,积极应对维度由条目1—12组成,重点反应了积极应对的特点;消极应对维度由条目13—20组成,重点反应消极应对的特点。问卷为自评量表,采用0(不采取)~3(经常采取)4级计分,该问卷信效度良好。

(3)一般自我效能感量表(General Self-Efficacy Scale,GSES)

采用王才康和Schwarzer编订[13]的中文版,该量表为单维量表,共计10个条目,采用1(完全不正确)~4(完全正确)4点计分,只统计总量表分,即10个条目总分除以10,分数越高表明个体自我效能感程度越强。该量表中文版的内部一致性系数是0.87。

3.统计处理

对不符合条件的被试进行剔除,运用spss16.0统计软件进行独立样本t检验、方差分析、Pearson相关分析以及层次回归分析,探讨就业焦虑、自我效能感与应对方式三者之间的关系。

二、结果与分析

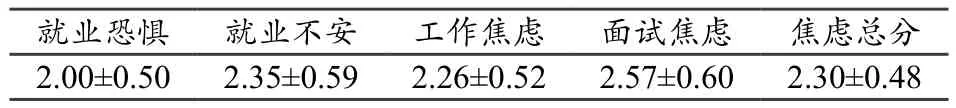

1.大学生就业焦虑的总体状况

表1 大学生就业焦虑的总体状况

大学生就业焦虑测查为4级评分,各维度均分及总平均分高于中等临界值2分。也就是说,从总体上看,大学生的就业焦虑水平处于中等偏上水平,其中面试焦虑程度最高,就业恐惧相对最低。

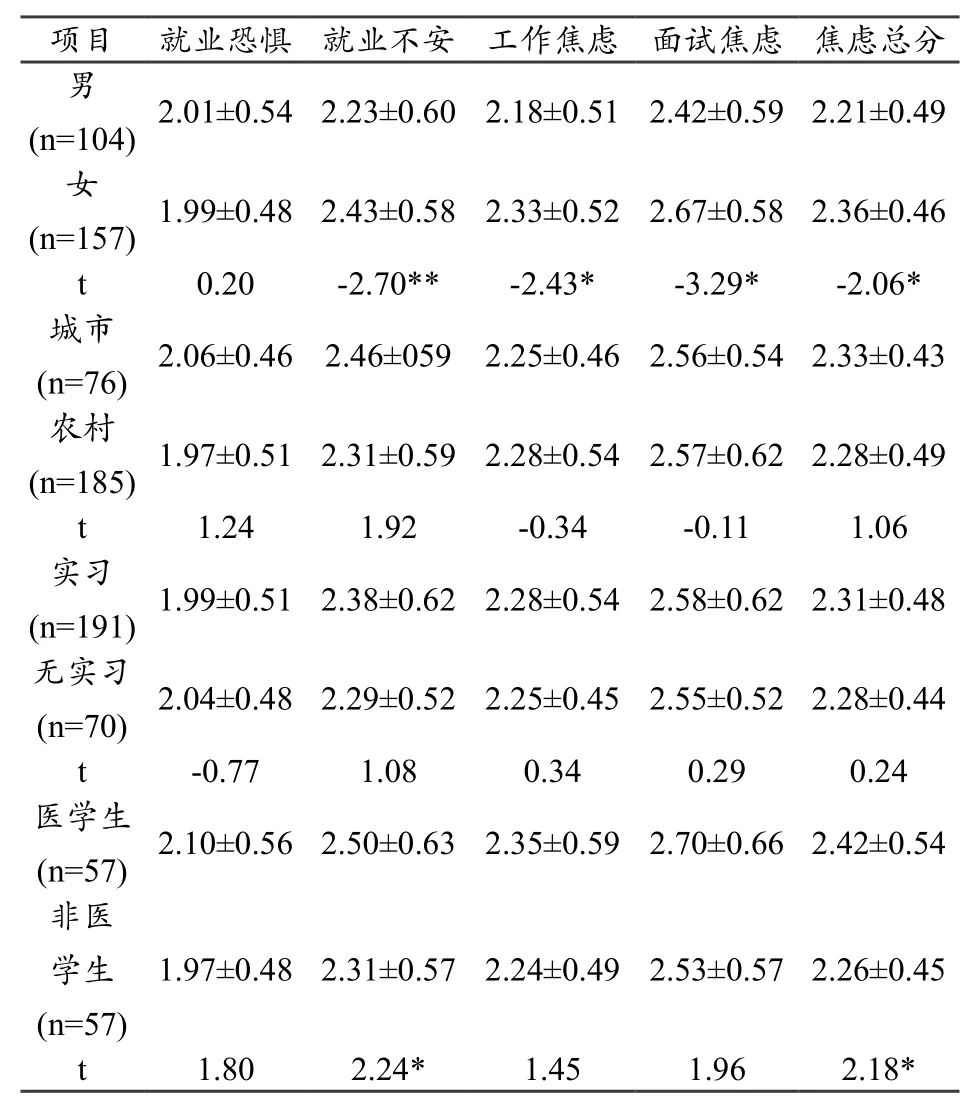

2.就业焦虑的人口统计学研究

表2 就业焦虑的性别差异、城乡差异和有无实习经验的差异比较(M±SD)

表2显示,就业焦虑存在显著的性别差异,女性比男性表现出更高的就业焦虑,在就业不安、工作焦虑、面试焦虑、以及焦虑总分上性别差异显著(P<0.05),而在就业恐惧维度无显著差异。就业焦虑在地区之间有差异不显著,在有无实习经验上也没有显著差异。医学生的就业焦虑在总分以及就业不安维度显著高于非医学生(P<0.05)。

3.自我效能感、应对方式与就业焦虑的相关分析

表3 应对方式、自我效能感与就业焦虑的相关分析

表3显示,自我效能与就业焦虑存在显著的负相关;积极应对方式与自我效能感呈显著正相关;积极的应对方式与就业焦虑有显著的负相关,消极的应对方式与焦虑总分呈显著的正相关。

4.应对方式在自我效能感与就业焦虑关系中的回归分析

表4 应对方式在自我效能感与就业焦虑中的中介效应检验

为了进一步考察应对方式和自我效能感对就业焦虑的影响程度,以就业焦虑为因变量,以应对方式各维度和自我效能为预测变量进行回归分析。根据Baron和Kenny提出中介效应检验条件,高校毕业生自我效能感与就业焦虑呈显著的负相关、消极应对方式与就业焦虑呈显著正相关,符合作中介变量分析的条件。

表4显示,自我效能感可以分别显著预测就业焦虑(β=-0.260,t=-4.322,P<0.001)与应对方式(β=0.273,t=4.546,P<0.001)。控制了自我效能感后,应对方式仍可显著预测就业焦虑(β=0.208,t=3.545,P<0.001)。同时,控制自我效能感后,对就业焦虑的预测作用明显下降,但仍然显著(β=-0.247,t=-4.044,P<0.001),可以看出存在着负向的预测效应;且应对方式能显著预测就业焦虑(β=0.208,t=3.545,P<0.001),说明了应对方式在自我效能感与就业焦虑之间起部分中介作用。中介效应所占总效应的百分比为0.273×(-0.247)/-0.260=25.93%。

三、讨论

1.就业焦虑的现状研究

本研究发现,大学生总体处于中等偏上的焦虑水平,其中面试焦虑程度最高。根据精神障碍诊断与统计手册第五版(DSM-5),这可能是由于面试过程中无法避免与人接触和在公共场合下的自我展示在一定程度上容易引发社交焦虑。不同性别的大学生在就业焦虑上存在明显差异,女性在就业焦虑总分及其子维度上均高于男性,且达到了显著水平,这与国内已有的研究结果一致[14-15]。其一,可能是由于社会支持不同引起的,社会潜在的性别歧视是引发女性就业焦虑的重要原因,如许多需要体力的特殊岗位明确限定了性别要求;其二,大数据对比下,理科专业相对于文科专业拥有更好的就业优势以及更少的限制,而选择文科专业的女性较多,选择理科专业的男性较多;其三,女性作为焦虑的易感人群,较多采用消极的应对方式,即退避、幻想和自责,在面对就业压力时更容易引发焦虑,与女性较敏感、面对挫折更易觉知消极体验有关。大学生就业焦虑的城乡差异上无明显差异,而有无实习经验在大学生就业焦虑的差异比较上也不明显。医学生的就业焦虑程度显著高于非医学生,在就业不安维度表现的更加明显,可能是因为医学专业本身具有较强的临床实践性和专业性,他们更希望找到一份专业对口的工作,把自己所学知识付诸实践,因而就业选择面比较小。且医学专业学生自己和家人都对专业抱有很高的期望,但社会对医生职业的学历要求越来越高,更容易使大学毕业生产生就业焦虑。

2.自我效能感与就业焦虑的关系

在自我效能感与就业焦虑的相关研究中可以得出,自我效能感总分及其各维度与就业焦虑呈显著负相关,与李杨等学者研究结果一致[16],自我效能感在一定程度上可以预测就业焦虑。第一,自我效能感影响行为的选择:根据德西的自我决定理论,个体的认知决定其行为,自我效能感高的学生往往针对不同环境做出合理的选择,而自我效能感低的毕业生担忧自己的成绩不够优秀、专业不受重视、家庭条件不够优厚,缺乏自信与竞争力,容易产生焦虑。第二,影响个体的坚持性:自我效能感低的大学生在面对焦灼的就业环境时,面对就业困境不能坚持,往往几次的碰壁便认为自己不够优秀自尊受到打击,更倾向于选择逃避或暂缓就业。第三,影响思维的模式:根据韦纳的成败归因理论,归因的内外源维度影响个体的情绪体验,自我效能感低的大学生面对就业压力时,会过多归结于自身的不足,并将预期结果的联想的更加糟糕;自我效能感高的大学生对自身条件认识比较积极,自信和自尊不容易受到伤害,与社会的接触也属于一种相对积极乐观的状态,因而也就更容易获得帮助与支持。这些都有利于个体情绪的调节,降低就业焦虑水平。第四,影响情感的反应模式:自我效能感高的大学生即便面对较差的就业环境依然相信自己有能力解决问题,自我效能感低的大学生往往自信心不足,即便只是小挫折也更容易感受到焦虑。

3.应对方式在自我效能感与就业焦虑关系中的中介作用

在以就业焦虑为因变量的回归分析中,当自我效能感进入了回归方程,显示大学生的自我效能感直接对就业焦虑有显著的预测作用,当纳入应对方式作为中介变量进入回归方程时,显示大学生的积极应对方式对就业焦虑有显著的预测作用,且应对方式在自我效能和就业焦虑关系中起部分中介作用,中介效应占总效应的25.93%。表明,自我效能既可以直接影响大学生就业焦虑,还可以通过应对方式间接实现。自我效能感高的个体把就业的成败更多更归因于自己的能力高低和努力程度,因此倾向于选择积极的应对方式尽力解决就业问题,从而降低个体对就业焦虑、抑郁等负性情绪体验[17]。反之,自我效能感低的个体更多归因于就业环境和运气的问题,倾向选择消极的应对方式,而不恰当的应对方式既不能改善就业现状,又会影响到心理平衡,对身心造成损伤,其就业焦虑水平也会随之增高[18]。莱文森认为成人的发展有一系列交替出现的稳定期和转折期构成,毕业生正处在成年早期的转折期,需要开始承担社会的义务与责任,建立与维持生活的经济来源。就业在很大程度上充满未知与挑战, Birrell等[19]认为这种不确定性包含预期和抑制两种倾向,采用消极应对的大学生对不确定性的容忍度低,往往采用回避带来不快的抑制倾向,但就业是无可避免的,因此内心冲突下就业焦虑水平较高。

四、建议与对策

第一,正确认识和评价自我,进行正确而合理的归因。求职是人生必不可少的一段经历,也是不可避免的责任,大学生应当坦然面对。在求职过程中,应当学会评估个人的能力、需求与环境之间的联系,并理性对其分析和归因[20]。过于追求完美的职位,对薪资、休假、工作强度要求过高显然是不够现实和理性的,毕业生在客观地分析并利用外界环境提供的支持时,还应全力提高个人素养,用良好的心态面对就业问题。学校可以使用归因训练等专业技术,帮助毕业生建立正确、良好的自我认知,从而达到降低焦虑的目的。

第二,提高自我效能感,采用积极的应对方式。帮助学生积累成功经验,避免习得性无助感。从生活中的小事逐步尝试,积极的经验会增进个体的自我效能感。此外,采取正念认知行为训练可有效地改善自我感受负担及应对方式、提高自我效能感[21]。面对着严峻的就业形势,毕业生要不断给自己积极暗示,发现自身长处,采用积极的态度和行为来应对问题。在和理想岗位仍有距离的情况下,可以先从基层的岗位做起,获得工作技巧和成功体验。根据班杜拉的社会学习理论,榜样的表现可以给个体正强化和替代强化,即便是短暂的榜样示范就能够被保持在长时记忆中,增强个体的信心。因此,较多的观察他人成功的就业经验,同样有利于缓解就业焦虑水平。

第三,积极建设和发展社会支持体系。有力的社会支持体系不但能够为毕业生提供相应的就业信息,还可以在物质和情感上有所支持,对个人的发展有帮助。在遇到障碍时通过良好的社会支持体系更容易获得帮助,由此减少焦虑情绪的发生,降低焦虑的水平[22]。除了学校提供的实习机会,鼓励大学生在假期勤工俭学,验证自身的工作能力,一方面可以逐步在接触社会的同时减轻对离开学校这个象牙塔的恐惧和焦虑;另一方面,可以建设个体的社会支持和信息渠道,在毕业时增加就业途径。