创新与重构:新时代中国特色的高校档案管理学

2019-02-16黄宝春

黄宝春

(浙江师范大学 档案馆,浙江 金华 321004)*

恩格斯曾指出,一个民族想要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。 作为人类发展长河中流传的物质资料,作为特定时期人类活动的表征及其社会意识的展现方式,经过人为的记录保存和岁月的淘洗积淀,档案已成为刻有时代印记的不二载体。它既是人类智慧的结晶和延展,也是人类历史的记录和见证。从这个意义上来说,档案就是历史。真实、严谨而经过鉴别的档案是信史和良史的统一,它兼具记载、凭证和参考等多重功能。了解人类的昨天,观察人类的今天,预见人类的明天,都离不开档案。

高校档案是高校师生在教学和科研过程中形成的各类资料。20世纪以来,我国高校档案工作经历了资料收集与保存、分散管理、集中管理、多元化管理等几个阶段。2008年,国家教育部和国家档案局联合制定《高等学校档案管理办法》,并以教育部令的形式予以颁布,标明高校档案管理工作进入了一个新的发展阶段。随着高等教育事业的迅速发展,高校档案的种类日益繁多、内容亦日益丰富,其文化价值、历史价值、育人价值已愈发凸显。高校档案工作面临着如何加强规范化和科学化管理及自身学科建设的现代化,从而为高校的教育活动、科学研究、校务管理、文化建设等提供全方位服务等时代命题。

一、高校档案管理学科建设研究现状

有关高校档案管理学科建设的研究,以“高等学校档案管理学科建设”等为关键词,在中国国家图书馆、中国知网全文数据库、超星数据库、万方数据库以及美国教育部的教育资源数据库(ERIC)进行检搜,其结果如下:

(一)相关学术专著趋势和内容分析

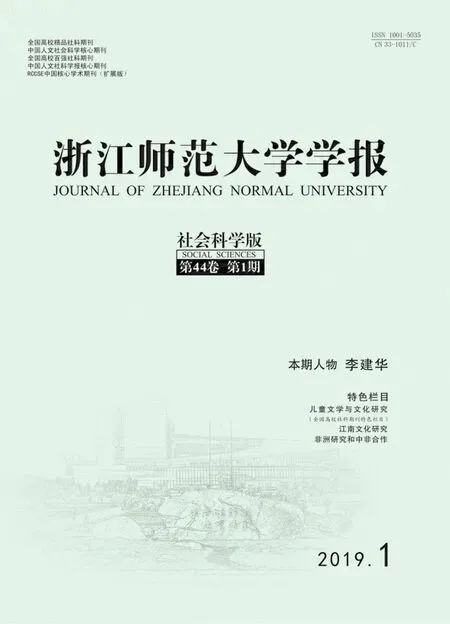

输入“高等学校档案管理学科建设”关键词,在国家图书馆数据库(http://www.nlc.gov.cn/)进行组合检索,统计到1987—2017年间出版的专著77本,数量呈波动起伏状态。其中,2016年出版的专著数量最多,在近30年的文献数量趋势图中处于高峰点。各年度学术专著具体分布如下图所示:

图1 高校档案管理专著趋势分析图

进一步的分析发现,上述著述的内容主要可分为两类:

1.高校档案管理的综合研究

比如,王晓珠等人编写的《高校档案管理探索》,是关于高校档案管理的论文集,全书分为档案管理研究、档案队伍建设、档案信息化建设、档案信息资源开发、专业档案管理等五个部分,从不同角度对高校档案管理的理论与实践进行了研究;[1]汤涛等人编写的《上海高校档案管理研究与实践》,主要汇聚了华东师范大学、复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海大学、上海财经大学等40余所大学档案馆工作人员的研究成果,内容包括高校档案管理、利用、信息化、编研等方面。[2]此外,还有柯友良主编的《高等学校档案管理基础》,[3]以及梁建梅与陈少慧合作编写的《教学档案的管理与信息化建设》(全书分为理论篇、实践篇、思考篇三个部分);[4]等等。

2.高校档案管理的工作研究

比如,阳嘉瑛编写的《高等学校档案管理理论与实践》,是一部关于高等学校档案管理基础理论的学术专著,对高等学校档案管理理论进行了系统梳理,同时还对高等学校档案的现代化管理进行了研究。[5]王芝兰主编的《高校档案规范化管理》,主要就高校档案与档案管理、高校文件材料归档范围与收集、高校档案整理、信息化建设和特殊载体档案管理等方面进行了分析。[6]此外,还有徐庆亮编写的《新时期高校档案规范化管理工作实用手册》[7]和胡波编写的《高等学校档案管理办法实施手册》。[8]前者共有16篇,内容十分丰富,涵盖了高校档案规范化管理的各个方面;后者对我国2008年颁布实施的《高等学校档案管理办法》作了细致解释和内涵拓展。

详见后文表1、表2。

表1 高校档案管理学代表性著作列表

续表1

表2 高校档案管理学代表性学者及著作的内容效度

总的来看,国内有关高等学校档案管理的著作,内容体系虽各有侧重,但大多是将档案管理学的框架内容移用于高校,并根据高校档案工作特点增删一些内容,围绕高校档案管理工作的实际展开论述,主要包括高校档案管理学概述、高校档案管理工作职能、高校档案管理实践应用等内容。可以说,这是一种典型的移植套用型工作体系/方法,具有较强的应用性与实践性。至于高校档案管理学科如何建设、学科体系如何构建以及构建什么样的学科体系等问题,似乎还没有进入到其意识层及学术视野。按照马克思主义关于科学研究“两条道路”的说法,①我国高校档案管理著作的内容还多停留于初步的工作总结与经验归纳的阶段,公开出版的专业书籍也有点类似于工作手册、操作指南。

(二)相关学术论文趋势和内容分析

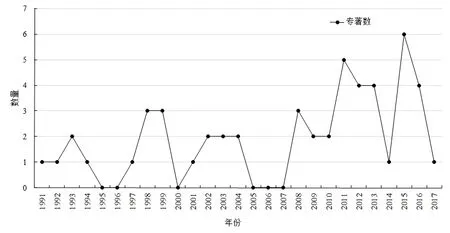

输入“高等学校档案管理”“学科体系建设”等关键词,在中国知网数据资源系统进行交叉检索,共获得1998—2017年间相关期刊论文234篇,总体呈上升趋势,2017年达到最高值45篇。各年度期刊论文具体分布如下图所示:

图2 高校档案管理学术期刊论文趋势图

同样,选取“高等学校档案管理学科体系建设”等关键词,在中国知网数据资源系统进行交叉检索,共获得2005—2017年间相关学位论文47篇。其中,2011年明显上升,2014年、2016年呈现双高峰。各年度学位论文具体分布如下图所示。

图3 高校档案管理学位论文趋势图

进一步的研究发现,上述论文主要分为4类:

1.高校档案管理现状与问题研究

比如,刘颖的硕士学位论文《高校基建档案管理存在问题及对策研究》;[14]应会琼的硕士学位论文《我国高等教育迅速发展中的高校档案工作研究》;[15]李钰的硕士学位论文《中外合作办学模式下高校档案管理研究》;[16]等等。

2.高校档案信息资源管理研究

比如,赵丹的硕士学位论文《基于信息资源共享的高校档案管理模式重构》;[17]毕春华的学术论文《教育电子政务建设中的高校档案信息资源整合与利用》;[18]等等。

3.高校档案管理服务职能研究

比如,赵爱玲等的学术论文《高校大档案管理模式探究》;[19]袁继军的硕士学位论文《高等学校档案馆公共服务策略研究》;[20]左婷婷的学术论文《物联网环境下高校档案馆智能化管理服务模式的创新》;[21]等等。

4.高校档案管理信息化建设研究

比如,陈书琴的硕士学位论文《新时期深圳市高校档案管理信息化建设研究》;[22]刘雁的学术论文《刍议高校档案管理的信息化建设》;[23]任凤仙等的《试论高校档案信息化建设中存在的问题及实施策略》;[24]等等。

详见下表3。

表3 高校档案管理学代表性学者及论文的内容效度表

上述研究,从不同角度对高校档案管理的理论与实践进行了多方面的探索,不仅对高校档案工作实践具有重要的参考价值,而且也为开展高校档案管理的理论研究奠定了良好的基础。但它们仅是一种具体的工作研究、现状研究、问题研究与经验研究,虽然具有较强的经验性与操作性,但也明显具有一定的凌杂性与零散性。不难看出,多年来,国内关于高校档案管理研究的焦点与热点,主要集中于高校档案工作的职能、档案管理的实际、档案事业的规范化与信息化等方面,有关高校档案管理学科建设的理论研究仍凤毛麟角、少之又少,学科建设的议题似乎还上不了台面,这既有悖于新时代对高校档案管理的要求,也滞后于高校档案工作实践的发展。

二、关于高校档案管理学科建设的理论思考

那么,如何开展高校档案管理的学科建设以及应该建设什么样的高校档案管理学科呢?对于这两个问题的回答,一定是见仁见智、人言言殊。作为普通高等院校的一名档案工作者,笔者结合长期档案管理的专业实践以及编著《高校档案管理学》论稿的经验,谈谈自己的认识和设想。

(一)高校档案管理学科建设的思维方法论

首先,要以马克思主义的基本原理为指导,立论于高校档案管理学是一门大史学、是高校档案管理学史的逻辑展开的基本观点,力求将形式逻辑、辩证逻辑与价值逻辑相统一的原则体现于学科体系的构建之中,既保持学科建设的“驱魅”,客观准确地述要人类高校档案管理学研究的成果,又保持适度的人文关怀,研究和诠释本土的高等院校档案管理实践,从而创建具有本土特色的高等院校档案管理学。

其次,要以马克思主义关于科学研究的“第一条道路”为前提,按照“第二条道路”,从一般到个别,从抽象到具体,从理论到实践,从“单象”到“二象”,以对19世纪末以来国内外高校档案管理学科研究文献系统而翔实的梳理为基础,运用从现象到本质到概念及概念是从历史中产生出来的结果等辩证方法论思维,把处于抽象认识水平的概念提升为包含着差别和对立于自身的具体普遍性的概念,并根据概念的运动轨迹,将从实证、实地与实践研究得来的各类具象、感性与知性的“珍珠”串联成高校档案管理学的“项链”,从而揭示其逻辑行程及其在当代的展开和未来的发展。

图4 高校档案管理学科体系建设图

综上,要系统荟萃改革开放以来国内高校档案管理学科研究的成果,从高校档案工作的实际和经验出发,通过大量的文献查阅和梳理,概括出原理性的知识,继而遵循从抽象到具体、由一般而个别、先综合后分析的思维方法论,以“档案”作为研究的逻辑起点,按“高校档案”“高校档案管理”等概念依次展开,逐一缕述高校档案的收集、保管、利用、统计以及文书、教学、科研、人事、财会、基建等各类档案管理,配以大量的图示和表格,最后进一步阐发基于“高校记忆”的档案文化建设和大数据时代高校数字化档案建设、高校档案管理的科学化与规范化等理论,从而构建理论与实践结合、归纳与演绎统一的应用性学科体式,寻求高校档案管理研究的综合性体系创新。

(二)高校档案管理学科建设的体系线路图

首先,高校档案管理的学科体系构建的路线图,应该以综合先辈时坚的研究成果为起点,按照基础理论、一般理论、实践理论、创新理论4大部分的逻辑顺序展开,进而呈现高校档案管理的运动轨迹,揭橥高校档案管理的发展规律,阐明高校档案管理的基本原理,创建高校档案管理的学科体系。

其次,高校档案管理学的体系应该由基础论、职能论、实践论、创新论4大部分组成。第1部分以概念界说为起点,阐明档案、高校档案、高校档案管理等基础知识和基本原理。第2部分从管理过程角度,阐述高校档案的收集与整理、鉴定与保管、检索与利用、编研与统计等职能理论和一般原理。第3部分从实践操作层面,分别论述高校各类档案的实际工作和具体管理,包括党群与行政、教学与科研、基建与设备、财会与实物、出版与产品、文书与声像、教师与学生的档案管理等内容。第4部分从理论创新高度,阐发基于高校记忆的档案文化建设与大数据背景下高校的数字化档案建设及管理的现代化等新思想和新理念。

综上,高校档案管理学框架的主要内容应该包括以下几个方面(详见上页图4):1.高等学校档案管理概述(档案、高校档案,高校档案管理);2.高校档案的收集与整理;3.高校档案的鉴定与保管;4.高校档案的检索与利用;5.高校档案的编研与统计;6.党群与行政档案的管理;7.教学与科研档案的管理;8.基建与设备档案的管理;9.财会与实物档案的管理;10.出版与产品档案的管理;11.文书与声像档案的管理;12.教师与学生的档案管理;13.高校记忆与数字化档案建设。

高校档案管理不仅是国家档案管理系列的组成部分,而且也是高等学校重要的基础性工作。一所高等院校,其管理水平如何,往往可以从档案工作中反映出来,其发展轨迹、文化积淀、办学特色、教育质量,也可以从档案建设中反映出来。高校档案管理学建设既是档案科学的分支学科,又是管理科学、教育科学的组成部分,是一门综合性、交叉性、应用性的学科。加强高校档案管理的学科建设,不仅有助于提升高校档案管理的理论品格和专业水准,为推进高校档案管理的规范化和科学化提供系统的理论指导,而且对高校档案工作有实际帮助,有助于提升高校档案管理的实践水平。

注释:

①马克思在《政治经济学批判》中对其政治经济学的研究过程作了总结,提出了关于认识过程的著名的“两条道路”的观点。“如果我从人口着手,那么这就是一个混沌的关于整体的表象,经过更贴近的规定之后,我就会在分析中达到一些最简单的规定。于是行程又得从那里回过头来,直到最后我又回到人口,但是这回人口已不是一个混沌关于整体的表象,而是一个具有规定和关系的丰富的总体了。”马克思进一步把上述认识过程归结为“两条道路”:“在第一条道路上,完整的表象蒸发为抽象的规定;在第二条道路上,抽象的规定在思维行程中导致具体的再现。”