区域生态创新:内涵、机制与实践

2019-02-12刘梅芳王艺王晓瑜

刘梅芳 王艺 王晓瑜

摘要:区域生态创新是生态文明建设、创新驱动战略和发展转型的时代要求下中国可持续发展与绿色发展的必然选择。本研究主要分析了区域生态创新的内涵及其与生态创新、企业生态创新的差异,从市场、制度和科技三方面分析了区域生态创新机制,从循环经济、低碳经济、绿色经济和清洁生产四方面分析了区域生态创新实践,以期为政府部门生态文明建设和创新发展决策提供参考和借鉴。

关键词:区域生态创新;内涵;机制;实践

中图分类号:F406.3 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2019)12-000-03

Abstract:Regional ecological innovation is China sustainable developments inevitable choice under the requirements of ecological civilization construction, innovation driven strategy and development transformation.This study explained regional ecological innovations connotation and its difference between ecological innovation and enterprise ecological innovation. Then this study analysed regional ecological innovations mechanism from market, system and science and technology.At last, this study analysed regional ecological innovations practice from circular economy, low-carbon economy, green economy and cleaner production.This study can provide reference to government sector ecological civilization construction and innovation-driven developments policy decision.

Key words:Regional ecological innovation;Connotation;Mechanism;Practice

改革开放之后,中国经济持续高速增长,工业化、城镇化和信息化建设取得巨大成就,但是近年来逐渐面临“中等收入陷阱”、人口红利逐渐消失、经济结构性矛盾凸显、资源能源过量消耗等一系列风险和挑战。通过发达国家发展轨迹可知,在“后发优势”“比较优势”无法继续发挥作用的情况下,创新可以成为经济继续发展的助推器,而不具备创新能力就会成为一个国家的“阿喀琉斯之踵”。经济新常态的到来预示着中国已经进入必须更多地依靠创新推动经济社会发展的历史阶段,需要突出创新在供给侧结构性改革中的重要地位。在经济新常态下,中国比以往任何阶段都更加迫切依赖强有力的科技水平对新道路、新理论、新模式进行支撑,提高发展质量,实现经济新旧动能转换。现阶段,中国不仅面临传统发展红利在经济发展中作用越来越小的难题,而且粗放型黑色经济增长模式带来了严重的生态环境问题,最终造成人与自然关系逐渐恶化、自然环境无法满足人民日益增长的美好生活需要。近年来,中国特别强调了生态文明在“五位一体”布局中的重要地位,生态文明和“美丽中国”是全面建设小康社会的重要组成部分,并且提出“五化”协同发展[1,2]。可见,在创新驱动和生态文明双重要求叠加的新形势下,大力推进生态创新已成为中国今后可持续发展的内在要求。

生态创新伴随着人类因环境污染问题引发环境意识觉醒和地球文明思考而萌芽,日趋由一种新的发展理念走向技术层面可操作的创新驱动实践,是21世纪人类走出全球环境变化引发的发展危机、进入新一轮绿色技术和新经济形态融合的必由之路。对于中国而言,推进生态创新不仅可以缓解经济发展和生态环境保护之间的矛盾,而且有助于实现人与自然和谐共生。在生态创新概念内涵、基本特征、研究进展分析基础上[3-6],国内已有研究主要集中于企业生态创新。彭雪蓉等通过梳理研究脉络分析了企业生态创新的内涵与特征,并研究了环保导向对企业生态创新的影响 [7,8];蒋秀兰基于波特假说研究了企业生态创新驱动机制和绩效[9];孟科学等研究了企业生态创新的场域特征与组织退耦的关系及其对环境政策的启示[10];杨静等分析了企业生态创新与经济绩效的关系及其情境因素[11];刘凯等分析了1990-2014年中国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化、绿色化协同发展水平演化过程,为生态创新提供了研究参考[1]。

通过已有研究可知,关于企业生态创新已形成了丰富的理论成果,对于指导企业生态创新实践具有重要参考价值。如果把企业视为生态创新的微观载体,那么,可把不同企业所在的具有整体性和综合性特征的区域视为生态创新的宏观载体。随着国家区域发展战略和创新驱动战略向纵深方向推进,在已有生态创新和企业生态创新研究基础上进一步加强区域生态创新研究可产生重要的理论与实践价值。因此,论文分析了区域生态创新内涵,从市场、制度和科学技术等三个方面分析了区域生态创新机制,从循环经济、低碳经济、绿色经济和清洁生产等四个角度分析了区域生态创新的中国实践,以期为提高中国区域生态创新能力,实现区域可持续发展与生态文明提供指导。

1 区域生态创新内涵

20世纪60年代人类开始关注工业发展而引发的环境恶化问题,生态创新思想由此萌芽。1963年美国卡逊(R. L. Carson)所著的《寂静的春天》,70年代美国麻省理工学院福雷斯特(J. W. Forresrter)的《世界动力学》和麦多斯(D. L. Meadow)的《增长的极限》都涉及人口、粮食、能源、资源、环境的讨论,90年代《里約环境与发展宣言》确认了“环境保护是发展的重要组成部分”。20世纪90年代以来,发达国家逐渐关注环境污染问题的科学技术创新和法律法规的解决方案,逐渐由生态创新思想萌芽过渡到生态创新实践。

相对于生态创新的萌芽和实践,其内涵提出时间相对较晚。Claude Fussler和Peter James1996年在《推动生态创新:为创新和可持续发展的突破体系》中首次提出生态创新概念[12],并将生态创新的内涵定义为“给客户和企业带来具有价值的新产品和新工艺,而且大大降低对环境的影响”[13]。欧盟MEI((Measuring ecoinnovation)项目对生态创新的定义是:组织机构生产、采用、开发可以在整个生命周期降低环境风险、资源和环境负面效应的新产品、生产过程、服务、管理或经营方法的过程[3]。OECD(经济合作与发展组织)认为生态创新是与其他替代方案相比可以显著改善环境的产品与服务的创造、生产过程与制度安排的实施行为[14]。通过比较不同学者或机构对生态创新的定义,可以发现,生态创新强调经济效益的同时,也强调环境效益,可以认为是同时产生经济效益和环境效益的创新行为和过程。

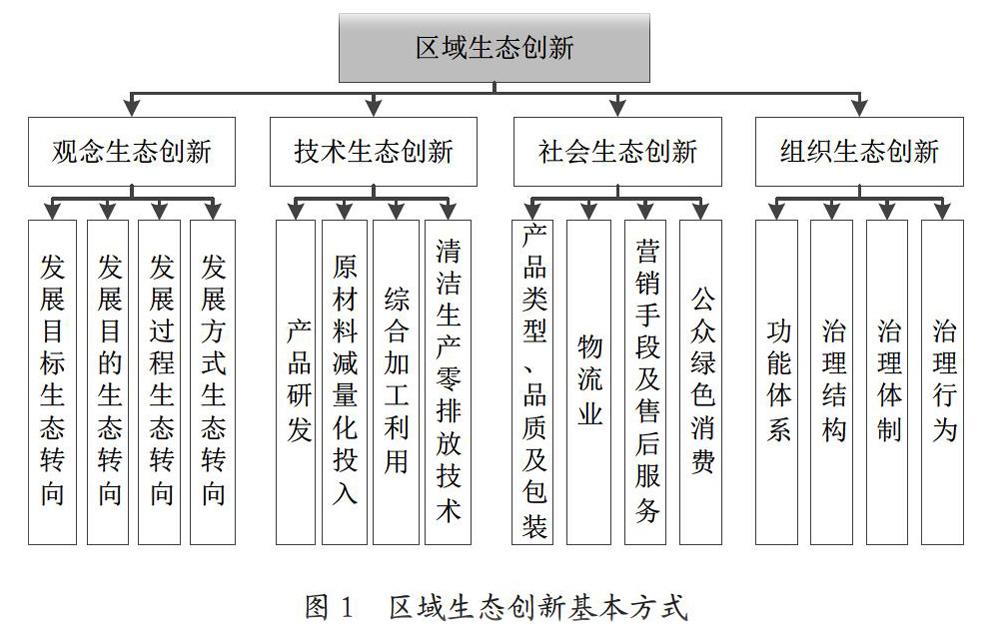

区域是特定空间范围内经济、社会与生态环境要素交互耦合的综合体。区域在工业化发展早期,往往由于理念滞后而缺乏环境意识,过于追求经济效益而忽略了生态环境效益,造成高污染、高排放、高消耗的发展模式对生态环境带来一系列负面影响。随着生态环境恶化问题日益严重,生态环境对于经济与社会发展带来的负面影响逐渐产生负反馈作用,遭到恶化的生态环境对经济社会的承载能力和容纳能力逐渐降低,导致经济社会进一步发展受到限制。因此,区域发展目标由单纯注重经济社会发展逐渐转变为以追求经济、社会与生态环境协调发展、全面发展、持久发展为特征的区域可持续发展。在区域发展目标转型基础上,结合生态创新内涵,可以把区域生态创新理解为将生态学和可持续发展思想融入区域创新系统的各个环节,政府、企业、社会组织、公众多方参与并相互合作,通过观念生态创新、技术生态创新、社会生态创新和组织生态创新等基本方式(图1)创造出资源利用效率高、环境污染少的产品、工艺、程序、系统、服务和制度,最终实现经济-社会-生态环境效益协同发展。

与生态创新包括经济效益和生态环境效益两方面内容相比,区域生态创新强调经济、社会和生态环境三种效益的协调性,其中二者的最大区别在于是否包含社会效益。社会效益可以理解为在产品、过程、服务、市场等创新过程中在特定创新区域内产生社会福利、教科文卫事业发展、解决贫困问题,可在区域生态创新过程中直接产生,也可在产生经济效益和生态环境效益基础上以经济和生态环境效益副产品的形式产生。与企业生态创新的创新主体是企业相比,区域生态创新的创新主体包括政府、企业、社会组织、公众等诸多内容,区域生态创新三个效益协同发展目标的实现需要不同创新主体共同参与、协同创新。

2 区域生态创新机制

区域生态创新相对于传统的科技创新具有三个效益的目标多元、创新主体的外部激励、生态环境的负外部性等特点。一旦创新主体经济效益至上、创新激励缺乏以及生态环境问题的负外部性不能内化,区域生态创新体系就会同时面临着市场失灵、系统失灵以至政府失灵等多重问题。因此,在创新驱动、生态文明和经济转型背景下的区域生态创新需要通过市场、制度和科学技术等多种机制驱动,通过区域生态创新推进生态文明与绿色发展(图2)。

2.1 市场机制

通过市场手段引导、鼓励不同创新主体积极参与创新活动,可有效推动区域生态创新。市场机制是区域生态创新的基础性机制,生态补偿、绿色金融以及资源市场化定价是市场机制促进区域生态创新的具体体现。①生态补偿。主要运用市场手段调节利益相关者之间的关系,促进利益相关者积极进行生态环境保护,具体包括补偿保护生态环境所产生的成本、将经济效益外部性利用经济手段内部化、对具有重要生态功能的区域加大保护性投入。②绿色金融。绿色金融是一种有效的促进生态环境保护的正向激励市场化机制,通过绿色债券、绿色信贷、碳金融、绿色资产证券化、绿色咨询业务,引导创新主体的生态意识,推进社会可持续发展。③市场化的资源产品定价机制。在资源环境价值理论和资源环境价格构成理论指导下,煤炭、电力、天然气、水等资源性产品价格的市场化定价机制以及污水、大气污染物、生活垃圾、工业废弃物等环保市场化定价机制是适应市场化下区域生态创新的价格政策改革重点,可以客观反映资源稀缺性、资源开采的生态环境成本以及资源蕴含的生态价值,促进企业进行技术改革提高经济社会效益、减少污染物排放。

2.2 制度机制

与企业生态创新活动相比,区域生态创新因创新主体多元化而面临更多不确定因素和风险,其技术外溢及生态外溢由全社会共享,在生态科技市场成熟之前,私人收益远小于社会收益。因此完全由市场机制主导的区域生态创新水平必然无法实现社会最优水平。所以,政府要针对区域生态创新的外部性,进行制度引导,确立创新的生态导向,提高区域生态创新的效率。制度机制在区域生态创新中起到助推器作用,包括政府制定的有利于保护生态环境、节约集约利用资源而提高创新水平的法律法规和公共政策。1973年石油危机后,美国政府逐渐重视对能源利用中的指导,建立了包括政策、法律、标准在内的制度体系,例如《能源政策和节能法案》《国家节能政策法案》《公用电力公司管理政策法案》《清洁能源与安全法案》等,对于应对石油危机、能源节约利用起到显著作用。日本为促进的循环经济发展建立了完善的法律体系:第一层次是基本法,包括《环境基本法》《循环型社会形成推进基本法》;第二层次是综合法,包括《固体废弃物管理和公共清洁法》《资源有效利用促进法》;第三层次是专项法律法规,包括《促进容器与包装分类回收法》《建筑工程资材在资源化法》《日本特定家用电器回收和在商品法》。中国近几年也不断尝试制度机制方面的创新,如2008年制定《循环经济促进法》,2014年新修訂通过《环保法修订案》,2015年通过《关于加快推进生态文明建设的意见》,2016年出台《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》。

2.3 科技机制

科技机制是区域生态创新的根本性机制,可以通过以下四种效应推进区域生态创新:第一,资源利用效应。通过科技创新扩大资源利用范围、延长资源利用深度,如随着科技水平不断提高,核能、太阳能、水能、风能等新能源在能源消费结构中所占比例越来越大,从而可以减少传统化石能源的使用,可以在一定程度上使环境污染、能源消耗等问题得到缓解。第二,投入产出效应。通过科技创新提高自然界物质和能量的转化效率,使用较少的投入得到较高的产出,德国的“工业4.0”理念、中国的《中国制造2025》均以创新驱动和绿色发展为理念,推进科技的投入产出效应。第三,知识外溢效应。知识外溢是新经济地理学解释经济集聚一种外部性,科技机制的知识外溢效应主要表现在两个方面,一是区域接受来自外部的知识和技术后提高生态技术能力,把知识和技术应用到区域生产、消费、分配、交换等不同环节,通过区域内化进而提高区域生态创新水平,二是区域接受知识和技术后促进人们生态意识和环境意识提高,进而从价值观念上间接提高区域生态创新水平。第四,人力资本效应。科技创新所形成的科技人才队伍累积可产生人力资本,人力资本效应进一步通过需求效应、替代效应、收入效应和外部效应促进区域生态创新水平提高。

3 区域生态创新实践

区域生态创新根据其内涵和机制,可以包括不同实践形式,本研究着重根据党的十九大报告中生态文明和绿色发展的论述以及绿水青山就是金山银山的理念,从循环经济、低碳经济、绿色经济和清洁生产四方面分析区域生态创新实践。

3.1 循环经济

中国是目前世界上唯一从国家层面进行循环经济建设的国家。2012年,国务院印发《循环经济发展战略和近期行动计划》,这是中国循环经济领域的首个国家级专项规划;2014年和2015年,国家发改委先后印发循环经济年度推进计划;2015年工信部印发《京津冀周边地区工业资源综合利用产业协同发展行动计划》;2016年国家发改委和财政部印发《国家循环经济试点示范典型经验及推广指南》。

循环经济具体实践还体现在循环型企业、循环型产业园区、循环型省市建设等方面。在循环型企业方面,中国已在30个行业、800多家企业开展了循环生产审计,建立了40多个循环生产中心,有7000多家企业通过了ISO14000环境管理体系认证,近千种产品获得了环境标志;钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建材、轻工等7个重点行业的42个企业成为国家循环经济试点。在循环型产业园区方面,包括天津经济技术开发区、苏州高新技术产业开发区、河北省曹妃甸循环经济示范区在内的13个产业园区成为国家循环经济试点单位。在循环型省市建设方面,北京市、辽宁省、上海市、江苏省、山东省、重庆市(三峡库区)、宁波市、铜陵市、贵阳市、鹤壁市成为国家循环经济试点单位。

3.2 低碳经济

根据区域生态创新的制度机制,低碳经济实践主要有:第一,国务院颁布《“十三五”控制温室气体排放工作方案》,国家发改委制定《碳排放权交易管理条例》。第二,制定碳减排目标,根据“十三五”规划中的要求,到2020年实现单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%。第三,控制煤炭消费总量,推广使用非化石能源、清洁能源、新能源,进行能源消费结构调整。根据区域生态创新的科技机制,低碳经济实践主要有:推广整体煤气联合循环发电技术和煤粉气流床加压气化技术等相关技术,实现了煤炭资源生产和利用的清洁化;实施绿色能源推广利用、控制工业温室气体排放、工业低碳试点示范等一系列行动在内的工业低碳发展工程;在传统产业中使用低碳化改造技术和装备,例如化工产业为实现低碳生产研发的流化床多晶硅生产工艺;部分国家试点的产业园区引进的太阳能智能微电网装备减少了对传统化石能源的利用比例,綠色照明改造减少了园区的电量消耗。

3.3 绿色经济

绿色理念在部分发达国家已经融入经济发展的全领域和全过程,中国经济也逐渐走进绿色经济成为引领发展新动力的阶段。2015年3月,中共中央在《关于加快推进生态文明建设的意见》中提出“五化”协同发展,其中特别增加了“绿色化”概念。党的十八届五中全会确立了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,其中的绿色发展理念成为引领中国未来发展的重要理念。为实现工业绿色发展,工业和信息化部制定了《工业绿色发展规划(2016-2020年)》。甚至有关专家直接把“十三五”规划视为绿色发展规划[15]。

发展绿色经济,进行区域生态创新,最突出的表现是绿色科技创新。为推进绿色经济发展,已有的绿色科技创新实践主要包括:第一,以新一代清洁高效可循环生产工艺装备为重点的传统产业绿色化改造关键技术,研发绿色制造业核心技术,例如钢铁行业使用的全废钢电炉冶炼新技术是一种高效、清洁技术。第二,《“十三五”国家科技创新规划》对绿色科技高度重视,水体污染控制与治理成为国家科技重大专项,煤炭清洁高效利用、京津冀环境综合治理成为科技创新2030重大工程,逐渐推进综合集成的绿色科技研发系统。

3.4 清洁生产

清洁生产是生产领域的创造性新理念,中国为推行清洁生产制定了一系列文件,2002年全国人大通过、2012年修正了《中华人民共和国清洁生产促进法》,2004年颁布《清洁生产审核暂行办法》,2005年国家环保总局出台《重点企业清洁生产审核程序的规定的通知》,2007年环保部出台《关于加快推进清洁生产工作的意见》,2008年出台了《重点企业清洁生产审核评估、验收实施指南(试行)》,2010年原环境保护部下发了《关于深入推荐重点企业清洁生产的通知》,2016年国家发改委和环保部联合推出《清洁生产审核办法》。

在国家政策和法律法规引导下,不同领域对清洁生产进行了积极探索。京津冀、长三角、珠三角、东北等地区域实施大气污染重点行业清洁生产水平提升计划,减少钢铁、建材、化工等行业有毒有害气体的排放;长江、黄河、海河、辽河等重点流域实施水污染行业清洁生产水平提升计划,降低造纸、化工、印染、化学原料等行业污染物的排放量和排放强度;在钢铁、化工、造纸、印染、饮料等高耗水行业使用不同工业节水技术,提高了水资源循环利用和工业废水处理回用水平。

4 总结

“生态兴则文明兴,生态衰则文明衰”“创新是引领发展的第一动力”。在生态文明、创新驱动战略和发展转型的时代要求下,区域生态创新可以实现经济效益、社会效益和生态环境效益统一,不仅可以提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要,而且可以创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要,进行区域生态创新是今后中国可持续发展与绿色发展的重要方向。本研究主要分析了区域生态创新的内涵、机制和实践,在理论方面,可以丰富并深化生态创新的研究内容,在实践方面,对于政府部门进行生态文明建设和创新发展可产生一定的借鉴和启示。今后,可从基本路径和对策、区域差异、演变过程、影响因素、主体响应等不同角度对区域生态创新进行系统研究。

参考文献

[1]刘凯,任建兰,张存鹏.中国“五化”协同发展水平演变研究[J].经济问题探索,2016(4):27-34.

[2]刘凯,吴怡,陶雅萌,等.中国省域生态文明建设对碳排放强度的影响[J].中国人口·资源与环境,2019,29(7):50-56.

[3]董颖,石磊.生态创新的内涵、分类体系与研究进展[J].生态学报,2010,30(9):2465-2474.

[4]李文超,田立新,贺丹.生态创新促进经济可持续发展的路径研究[J].科学管理研究,2013,31(2):16-19.

[5]杨燕.生态创新的概念内涵和特性:与一般意义上创新的比较与思考[J].东北大学学报(社会科学版),2013,15(6):557-562.

[6]杨燕,邵云飞.生态创新研究进展及展望[J].科学学与科学技术管理,2011,32(8):107-116.

[7]彭雪蓉,刘洋,赵立龙.企业生态创新的研究脉络、内涵澄清与测量[J].生态学报,2014,34(22):6440-6449.

[8]彭雪蓉,魏江.利益相关者环保导向与企业生态创新——高管环保意识的调节作用[J].科学学研究,2015,33(7):1109-1120.

[9]蒋秀兰,沈志渔.基于波特假说的企业生态创新驱动机制与创新绩效研究[J].经济管理,2015,(5):190-199.

[10]孟科学,雷鹏飞.企业生态创新的组织场域、组织退耦与环境政策启示[J].经济学家,2017,(2):43-49.

[11]杨静,施建军.企业生态创新与经济绩效曲线关系研究[J].科技进步与对策,2015,32(13):95-99.

[12]FusslerC,JamesP. Eco-Innovation: A Break Thorough Discipline for Innovation and Sustainability[M]. Pitman: London, 1996.

[13] James P. The sustainability circle: a new tool for product development and design. Journal of Sustainable Product Design, 1997, 2:52-57.

[14] OECD. Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data[R]. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development: Statistical Office of the European Communities, 2005.

[15]胡鞍鋼.“十三五”规划——最典型的绿色发展规划[N].光明日报,2016-1-8(11).

收稿日期:2019-10-19

基金项目:国家自然科学基金面上项目(41571525),山东省社会科学规划青年项目(18DJJJ01),山东省高等学校人文社会科学研究计划项目(J18RA179)。

作者简介:刘梅芳(1999-),女,本科学历,研究方向为经济地理与区域发展。