心疾与诗祟:龚自珍戒诗动机探微

2019-02-03艾钊

摘 要:龚自珍一生至少有三次戒诗的经历:嘉庆二十五年(1820)秋戒诗,次年春破戒作诗;道光七年(1827)秋冬再次戒诗,至多持续了两年半;大约在道光十九年(1839)年初又一次戒诗,同年四月二十三日又破戒作诗。龚自珍的三次戒诗,都是与“心疾”和“诗祟”斗争的结果:诗人受“心疾”困扰,身心损耗,未老先衰,故此想要摆脱“心疾”,以享长寿。而“诗祟”与“心疾”狼狈为奸,阻碍诗人从心灵的苦境中解脱出来,因此,诗人才决意戒诗。可见诗人三次戒诗的动机是一致的,均是为了“弢言语简思虑”,最终实现“使我寿考”。用现在的观点来看,“心疾”是诗人对身心负面体验的含混性描述,“诗祟”则是诗人对诗歌创作消极作用的具象化概括。客观地讲,诗歌创作并非诗人“心疾”的根源,甚至还有缓解“心疾”的作用,这也正是诗人戒诗不能长久的一大原因。

关键词:龚自珍;戒诗;心疾;诗祟

“从来才大人,面目不专一”,这句话用来形容龚自珍,再合适不过了。心忧社稷的士夫,讥切时政的狂人,预告衰世的先知,选色谈空的名士,才华横溢的诗人,这些贴在龚自珍身上的标签,无疑显示了龚自珍其人的复杂与丰富。魏源曾经评价龚自珍的文字“自成宇宙”,龚自珍的心灵世界何尝不是如此呢?既是宇宙,自然少不了谜团,龚自珍的数次戒诗就是众多谜团之一。已有学者注意到龚自珍的戒诗现象,并提供了一些颇有见地的解释,笔者所见主要有以下四種:

第一,专心学术说。持此说者认为,龚自珍戒诗是为了集中精力,钻研经世致用之学。这种说法明显受到了程颐“作文害道”论的影响,其最大的缺陷在于忽略了一个基本的事实,即龚自珍的诗歌有着明显的反映社会现实的特点和批判政治弊端的倾向,与他经世致用的学术理想是一致的。龚自珍戒诗之后,致力于佛学与金石,并未钻研经世致用之学。

第二,避祸说。持此说者认为,龚自珍戒诗是由于他写诗触怒了权贵,戒诗是为了避祸。这与龚自珍叛逆的思想和狂放的性格并不吻合,如果龚自珍真的是为了避祸而戒诗,便不大可能再破戒作诗招惹是非。

第三,学佛说。持此说者认为,学佛是龚自珍戒诗主要的直接原因③。龚自珍戒诗与学佛常常扭结在一起,因而极容易让人得出这样的结论。但是这仍然停留在表象上,没有触及到本质。戒诗与学佛同为诗人解决人生困境的手段,学佛并不是戒诗的根本原因。

第四,家族影响说。持此说者认为,科举出仕与程朱理学共同构成了仁和龚氏的文化传统,龚自珍写诗行为本身及其诗歌的批判精神与家族的诗歌实践、思想倾向相背离,正是由于家族的诗歌实践、学术思想给龚自珍施加了压力,而龚自珍又不能完全与家族决裂,不得已才产生了戒诗的行为。这种说法为解释龚自珍戒诗提供了新思路,然而,家族文化传统的影响是持续的,这就很难解释龚自珍戒诗的反复性。

以上四种说法都有一定的合理性,共同的局限在于对诗人内心世界的挖掘不够,以致结论与现象始终有隔膜之感。笔者认为,龚自珍戒诗的真正原因,是由于诗歌创作的消极作用加剧了诗人的负面身心体验,诗人不堪其苦,所以才产生了戒诗的行为。

一

从现有文献材料来看,龚自珍至少有过三次戒诗的经历。

龚自珍第一次戒诗发生在嘉庆二十五年秋。这一年,29岁的龚自珍决心戒诗。本着“戒诗当有诗,如偈亦如喝”的思想,他写下《戒诗五章》,沥陈心迹,发愿戒诗,并坚称“百年守尸罗,十色毋陆离”(《戒诗五章·其五》)。不过,这次戒诗并没有持续太长时间,到了第二年,龚自珍就破戒作诗了。

关于此次破戒的具体时间及原因,吴昌绶《定庵先生年谱》“道光元年辛巳”条云:“夏,考军机章京,未录,赋《小游仙》十五首,遂破戒作诗。”诗人自己也说“辛巳夏,决藩杝为之”③。然而,根据郭延礼《龚自珍年谱》,龚自珍在道光元年(1821)初在上海时,周中孚以手拓古砖文相赠,龚即赋诗谢之;同年春,龚自珍入京之后,过城北废园,见主人起屋将伐花树,怜而救之,并作诗记其事。两诗均存全集,一为《周信之明经中孚手拓吴兴收藏家吴晋宋梁四朝砖文八十七种见贻,赋小诗报之》,字句中未提及写作时间,难以自证。一为《城北废园将起屋,杂花当楣,施斧斤焉,与冯舍人启蓁过而哀之,主人诺冯得桃,余得海棠,作救花偈示舍人》,从诗题中的桃花与海棠判断,其时当为春季。可见,诗人第二年春季就已破戒作诗,第一次戒诗只持续了半年左右。

龚自珍第二次戒诗发生在道光七年。这年十月,龚自珍将道光元年以来所作诗歌汇为一编,以本年扫彻公塔时所赋《四言六章》作为终章,题做《破戒草》,并在序跋中再次矢志戒诗。

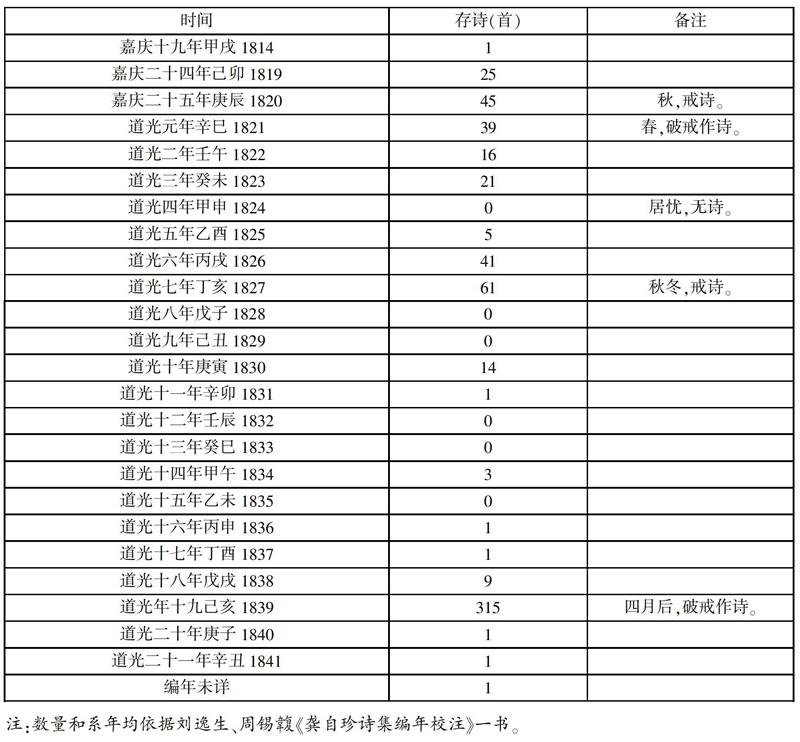

这次戒诗持续的时间可能稍微长一点。由于龚诗散佚较多,其创作数量实不可考,因而只能根据现存诗作大致推断。为了便于理解,将龚自珍现存诗作按年统计如下:

道光八年、道光九年,存诗数目均为零,道光十年,诗人有诗作传世,由此可以推定,龚自珍的第二次戒诗至多持续了两年半。

龚自珍第三次戒诗大致始于道光十九年年初,终于同年四月辞官出都。在与友人吴虹生的书信中,龚自珍追忆写作《己亥杂诗》的情形云:

弟去年出都日,忽破诗戒。每作诗一首,以逆旅鸡毛笔书于账簿纸,投一破簏中。往返九千里,至腊月二十四日抵海西别墅,发簏数之,得纸团三百十五枚,盖作诗三百十五首也。

既有“忽破诗戒”之说,必然就有戒诗之举。现存道光十八年的诗作中,《乞籴保阳》作于冬季,当时诗人在北京任礼部主事,因俸禄被罚,生活窘迫,前往保定府友人处乞贷。由此可以推定,诗人第三次戒诗的时间大概在道光十九年年初,到四月二十三日出都破戒作诗,持续了四个月左右。

以上就是龚自珍三次戒诗的始末。

二

戒诗作为一种文化现象,在明清并不少见,而像龚自珍这样反复“戒诗——破戒作诗”,其中的缘由就特别值得探索。要想接近真相,就必须从诗人的作品入手。这是因为,一流的诗人,其诗歌必能完整地呈现出一己之神形心迹,“心迹尽在是,所欲言者在是,所不欲言而卒不能不言在是,所不欲言而竟不言,于所不言求其言亦在是”。因此,龚自珍的诗歌自身才是解开戒诗之谜的最佳线索。对诗歌进行文本细读,再以其他资料佐证,如此方能得出可信的结论。

先来看龚自珍第一次戒诗时所作的《戒诗五章》。其一云:

蚤年撄心疾,诗境无人知。幽想杂奇悟,灵香何郁伊。忽然适康庄,吟此天日光。五岳走骄鬼,万马朝龙王。不遇善知识,安知因地孽?戒诗当有诗,如偈亦如喝。③

诗人早年的诗境,是“幽想”和“奇悟”的特殊结合,二者有如“灵香”,郁结在诗人的脑海,像浓云密雾,遮天蔽日,使诗人有如行瘴途、举步维艰之感。临近中年,诗人得窥大乘,感觉从迷雾瘴气中走到了康庄大道,重见天日。“善知识”是佛家语,意为“益友”,此处指江沅,龚自珍称其为自己学佛的“第一导师”。“孽”指妨碍修行的“恶因”,此处意指作诗。江、龚二人在嘉庆二十五年前后过往甚密,江沅规劝龚自珍“玉想琼思”,龚自珍深以为然,并进一步将作诗视为学佛的障碍,决意戒诗。

值得注意的是,诗人将自己的独特诗境与早年所撄“心疾”相联系,这就意味着诗人已经意识到,自己的诗歌和“心疾”有着某种对应关系。因此,理解诗人的“心疾”就显得至关重要。那诗人的“心疾”所指为何?其《冬日小病寄家书作》自注云:“予每闻斜日中箫声则病,莫喻其故。”有论者认为,“蚤年撄心疾”中的“心疾”或许指的就是这个莫喻其故的怪病。龚自珍在其他地方也提到了“心疾”,如“予幼遘厥心疾兮,背吉祥而誓驰”(《戒将归文》),“食不忘瞽宗之牲,坐不忘栗主之祝,口饴而手勤,不忘殊衣冠者之頌说已,坐是得心疾”(《臣里》),“天下虽有积瘁之士,沉思之民,其心疾可得而已”(《五经大义终始论》)。有时龚自珍也不称“心疾”而称“心病”,如“心药心灵总心病,寓言决欲就灯烧”(《又忏心一首》)。有的表述实际上也是在讲“心疾”,如《宥情》云:

龚子闲居,阴气沉沉而来袭心,不知何病。……予童时逃塾就母时,一灯莹然,一砚、一几时,依一妪抱一猫时,一切境未起时,一切哀乐未中时,一切语言未造时,当彼之时,亦尝阴气沉沉而来袭心,如今闲居时。③

诗人将这“袭心”的“沉沉阴气”称为“情”,也即情感、情绪。按理说,情感和情绪的产生,一般是接受外界刺激的结果。然而令人不解的是,类似依偎在母亲身旁这样的安全情境,诗人却觉得“阴气沉沉而来袭心”;外境未起、哀乐未中、言语未造,也即没有外界刺激的条件下,诗人也会觉得“阴气沉沉而来袭心”。这与正常的情感和情绪体验多少有些出入,诗人也觉察到其中的不正常之处,然而终究“不知何病”。

在先秦的经典中,“心疾”一般指由于忧思过度引起的心脏疾病。到了唐宋,“心疾”开始用于指称精神疾病。因此,“心疾”实际上包含了生理和心理两个方面。古人认为心是思维器官,因而常常把心理上的异常与心脏的疾病混为一谈,这一点不难理解。从种种迹象来看,龚自珍自身感知到的“心疾”,更多的是心理层面的负面体验,其具体表现就是对情绪的调控乏力,无法安抚内心汹涌的幽想奇悟、幽光狂慧,以致哀乐过人、歌泣无端。

“心疾”对龚自珍的纠缠几乎是如影随形的。临近中年,科举的接连失利、仕途的困顿和各方面的压力,让诗人的“心疾”更加深重,常常忧思不断、心潮迭起,难以成眠。“中夜栗然惧”(《柬陈硕甫奂并约其偕访归安姚先生·其一》),“愁魂中夜驰”(《柬陈硕甫奂并约其偕访归安姚先生·其三》),“幽光狂慧复中宵”(《又忏心一首》),从这些诗句中,我们不难感受到诗人所承受的煎熬。“心疾”的纠缠虚耗了诗人的生命力,加剧了诗人的未老先衰。其30岁上所作《冬日小病寄家书作》云:

黄日半窗暖,人声四面希。饧箫咽穷巷,沈沈止复吹。小时闻此声,心神辄为痴。慈母知我病,手以棉覆之。夜梦犹呻寒,投于母中怀。行年迨壮盛,此病恒相随。饫我慈母恩,虽壮同儿时。今年远离别,独坐天之涯。神理日不足,禅悦讵可期。沈沈复悄悄,拥衾思投谁?

“小时闻此声……投于母中怀”六句与前文所引《宥情》相呼应,可佐证《宥情》中描述的情形为一种病态无疑。此外,这首诗透露了一个重要的信息,即诗人的精气神在30岁时就已走下坡路了。30岁正值壮年,而诗人却感到“神理日不足”,进而对能否修到“禅悦”心存疑虑。龚自珍“年未四十,须发尽白”(《与吴虹生书(二)》),其未老先衰与哀乐过人、歌泣无端不无关系。龚自珍《与吴虹生书(一)》又云:

弟因归思郁勃,事不如意,积痗所鼓,肺气横溢,遂致呕血半升,家人有咎酒者,非也。

“痗”意为“忧伤成病”,“心疾”导致“身疾”,竟能达到如此触目惊心的地步。龚自珍在50岁时“暴疾捐馆”,也极有可能与纠缠了他一生的“心疾”有关。

三

那“心疾”与戒诗又有何关系呢?这就涉及“诗祟”的问题。《戒诗五章》其二云:

百脏发酸泪,夜涌如源泉。此泪何所从?万一诗祟焉。今誓空尔心,心灭泪亦灭,有未灭者存,何用更留迹。③

“泪”是龚诗的常用意象,也是作者“心疾”的一个表征。在诗人自己看来,这夜如泉涌的酸泪,都是因为“诗祟”在作怪。诗能作祟这个观念早已有之,如陆游《次韵王给事见寄》云“末路愈穷诗有祟”,杨万里《舟中奉怀三馆同舍》云“更缘诗作祟,病骨转清癯”,刘克庄《题蔡烓主簿诗卷·其一》云“诗作平生祟,因而废不为”。龚自珍明确指出了“诗祟”的存在,将其视作夜半泪涌的祸根,因而消灭“诗祟”自然也就成为消灭酸泪的一种途径。在古人看来,鬼祟作怪一般在夜晚,诗祟也不例外。如杨万里就有“睡去恐遭诗作祟”(《和萧伯和韵》)之句。龚自珍常于梦中得诗,现存龚诗中有不少篇目就明确标明“梦中作”。古人没有潜意识的概念,无法解释梦中作诗这种无法控制的行为,因而非常容易归因于鬼祟。基于这样的认知,龚自珍才会“今年烧梦先烧笔”,以为如此就能摆脱“梦中伤骨醒难支”的痛苦体验了。

“诗祟”可恶之处还在于,它妨碍了龚自珍学佛。嘉庆二十五年前后,龚自珍结识了江沅,开始虔心学佛。这个时候,“诗祟”又出来捣乱了。作于嘉庆二十五年的《观心》云:

结习真难尽,观心屏见闻。烧香僧出定,哗梦鬼论文。幽绪不可食,新诗如乱云。鲁阳戈纵挽,万虑亦纷纷。

观心是佛教徒修行的一种方法。通过静修观照内心,达到澄明之境,求得对宇宙人生的悟解。然而诗人的思绪四处飞驰,万虑纷纷,新诗如云。新诗如脱缰野马一般横冲直撞,不受诗人的思想控制,诗人对此无法解释,只好归咎于“诗祟”。

至此,龚自珍第一次戒诗的动机就已呼之欲出了:诗人一直以来苦于“心疾”之困扰,然而无法自医。后来诗人找到了佛学这一理论武器,正式对“心疾”宣战。然而,“诗祟”与“心疾”狼狈为奸,负隅顽抗,因此,诗人决意戒诗,以消灭“诗祟”,扫除学佛的障碍,最终战胜“心疾”。

人的行为取决于自身的认知和经验,所以在戒诗这件事上,是否真的有“诗祟”存在并不重要,龚自珍是否认可“诗祟”的存在才是关键。龚自珍认为“诗祟”是真实存在的,并由此导致了戒诗的行为,这一点不难理解。然而,鬼神观念是古代社会的产物,我们并不能满足于这种带有神秘色彩的解释。用现代的观点来看,“诗祟”实际上是诗人对诗歌创作与作者情感活动这对关系的勉强解释。

阅读龚自珍诗歌,我们可以发现其创作过程伴随着非常强烈的情感活动。当诗意在诗人脑海中出现时,诗人甚至无法分清是先有情感活动还是先有诗意,所以诗人很容易误认为心中的“幽想”“奇悟”“幽绪”是诗歌带来的。

此外,诗歌创作在一定程度上是对情感活动的复制与保存,也即诗人所说的“留迹”。看到自己写作的诗歌,回忆起当时的情境,平静的心灵也会再度掀起波澜,又陷入似曾相识的情感体验当中。这也就解释了诗人为什么要烧掉那些令自己伤心的诗作。

除了上述两点,在创作过程开始之前,已有的诗句也会出现在诗人脑海,盘踞其中,不肯离去。诗人曾如是形容:“庄骚两灵鬼,盘踞肝肠深。”可谓生动形象。

基于以上原因,龚自珍似乎将诗歌视作一个有自主意识的、能够影响人类情感活动的实体,并称之为“诗祟”。诗人戒诗,就是想要摆脱诗歌对情感活动的影响,实现情感和情绪的正常化。《戒诗五章》其三正是对这一目标的表述:

行年二十九,电光岂遽收。观河生百喟,何如泛虚舟。当喜我必喜,当忧我辄忧。尽此一报形,世法随沈浮。天龙为我喜,波旬为我愁。波旬尔勿愁,咒汝械汝头。

“观河”源自佛教故事,谓波斯匿王观看恒河,感叹发白面皱而恒河不变。诗人意识到生命短暂如电光,与其对自己的衰老感慨不已,不如随缘顺运,任其自然。当喜则喜,当忧则忧,不生喟叹,更不以诗歌的形式把喟叹记录下来。“天龙”是护持戒律的诸天与龙神,“波旬”是扰人修行的魔王。看到诗人摆脱“诗祟”的困扰,心境趋向澄静,天龙为之高兴,而魔王则因此发愁。最后,诗人用戏谑的口吻,警告魔王不要见不得自己摆脱了心灵的苦境,否则,诗人就要诅咒魔王,给魔王套上枷锁。

诗人第二次戒诗的动机,其《跋破戒草》中已自言明,文曰:

余自庚辰之秋,戒为诗,于弢言语简思虑之指言之详,然不能坚也。……余以年编诗,阅岁名十有八。自今以始,无诗之年,请更倍之,惟守戒之故,使我寿考。汝如勿悛,勿自损也,俾无能寿考于而身,至于没世,汝亦不以诗闻,有如彻公。

很明显,诗人此次戒诗和第一次一样,旨在“弢语言简思虑”,也即灭“诗祟”、疗“心疾”,而戒诗的最终目的,在于“使我寿考”。其实在第一次戒诗时,诗人就已有追求寿考的意图,此时明确提出,合理的解释就是在这七年中,诗人的身体状况越来越差,已经禁受不住剧烈情感活动带来的身心损耗了。

诗人第三次戒诗的动机,虽然没有诗文说明,不过应该与前两次是一致的,即“弢言语简思虑”“使我寿考”。

综上所述,龚自珍的三次戒诗,都是与“心疾”和“诗祟”斗争的结果。在这场持续了数十年的斗争中,佛学为龚自珍提供了最重要的理论武器。拨开笼罩在龚自珍诗歌中的宗教迷雾,我们可以清晰地看到,龚自珍戒诗的最终追求,是一个几乎源自人类生命本能的朴素愿望——年高寿长。

值得注意的是,由于龚自珍的戒诗常常与学佛扭结在一处,因此,很容易让人觉得学佛是龚自珍戒诗“主要的直接的”原因。这样的结论有其合理性,然而并没有触及事物的本质。

首先,戒诗不是佛学的内在要求,至少不是龚自珍所信奉之天台、净土二宗的要求。佛教将涉及闺门、爱欲等华艳辞藻及一切杂秽语统称为“绮语”,将其列为十善戒中四口业之一。龚自珍填词时曾自称“蹈绮语戒”③,也曾间接承认自己作诗犯了“绮语”戒,然而作诗填词并非学佛之人的绝对禁忌,说佛教徒反对诗歌创作更是无稽之谈。在中国的历史上,高僧居士作诗者甚多,可见戒诗并非佛教教义之要求。龚自珍的佛学导师江沅本身就工于填词,现存龚词中就有江、龚二人以词交流的明证。

既然戒诗不是佛教教义的内在要求,那为什么龚自珍会因为学佛而戒诗呢?影响学佛的因素有很多,为什么龚自珍只选择了戒诗而不戒酒、不戒色?探究江沅写信劝诫龚自珍的本意,应是不要在诗歌中伤时骂座,制造口业。也就是说,江沅只是劝导龚自珍抹去诗歌的锋芒、减少诗歌的数量,戒诗的根本原因,还是在于龚自珍自身的性格和认知。

其次,如果深究其学佛的心理动机,我们会发现他的学佛很大程度上是逃避现实的挫折,寻求内心的平衡。从龚自珍的诗歌当中,我们很容易看到他内心的痛苦,即使是那些表现皈依佛法意愿的文字,也处处透着伤心。这在他的《发大心文》中也可得到印證:

我今世出诚实言,而以诉人,人反讥笑……我今生多受浮言,无情浅夫,或用见成言说而成谤论……我今世于人有礼,人见凌侮……我今生如孩如提,纯取真初而以待人,人相机诈,受种种恼……我今世既招谤议,复值嫌疑,难可解说……我今世自细及巨,万事万状,不得择术直行……我今世进身坎轲,横见贬抑……我今世种种处置,虽竭仁智,终无善局……我今生于世间爱乐,百求无遂,凡所施作,垂成忽败……我今世受无量冤谗,无量忧泣,不可明言……今生遇凶人暴辱,如豺虎行。

这可以说是龚自珍在现实社会中种种不幸的真实写照。学佛修行是为了治疗“心疾”,摆脱心灵的苦境,而戒诗又何尝不是呢?学佛与戒诗,都是治疗“心疾”的药方,二者同为手段而非目的。

要言之,从根本上讲,龚自珍戒诗是因为他认为,“诗祟”是造成自己“心疾”的原因,至少也是助长“心疾”淫威的帮凶。

四

在《尊史》一文中,龚自珍提出了“善入”“善出”说,其文曰:

何者善入?天下山川形势,人心风气,土所宜,姓所贵,皆知之;国之祖宗之令,下逮吏胥之所□守,皆知之。其于言礼、言兵、言政、言狱、言掌故、言文体、言人贤否,如其言家事,可为入矣。又如何而尊?善出。何者善出?天下山川形势,人心风气,土所宜,姓所贵,国之祖宗之令,下逮吏胥之所守,皆有联事焉,皆非所专官。其于言礼、言兵、言政、言狱、言掌故、言文体、言人贤否,如优人在堂下,号咷舞歌,哀乐万千,堂上观者,肃然踞坐,眄睐而指点焉,可谓出矣。③

文中的“善入”“善出”说是对史官的要求:既要对国家方方面面的情况了如指掌,又要有透过现象看到本质、做出深刻评论的史识。文学研究也应该如此。研究一个作家,不仅要熟悉其生活的时代与环境,揣摩其思想与认知,体会其爱恶与悲喜,在此基础上还需要跳出来,以一种局外人的眼光客观地审视有关他的一切。“心疾”和“诗祟”固然能解释清楚龚自珍戒诗的动机,然而诗人何以会产生这样的动机,我们又该怎样审视诗人的这种动机呢?

首先来看“心疾”。龚自珍所感受和言说的“心疾”,不排除有先天性心脏疾病的可能,然而大多数时候,是心理层面的负面体验,是“忧思成疾”。忧从何来?从个人层面来说,有至亲的离世,科举的受挫,官场的失意;从国家层面来说,社会矛盾日益激化,衰世的迹象已现,乱世将至,作为一个有良知、有担当的士大夫,龚自珍不可能置之不理。个人的人生挫折和国家的堪忧命运,在诗人原本就敏感而多情的内心投下阴影,变成千愁万恨,使得诗人的内心世界如同洪水泛滥,不得安宁。

然后再看“诗祟”。简言之,“诗祟”就是诗人对诗歌创作消极作用的具象化概括。辩证地看,诗歌创作对诗人的情感活动也有正面的、积极的意义。当诗人的内心被各种强烈的情感占据时,诗歌创作可以起到宣泄和疏导的作用。诗人在决心戒诗时,也许只看到了其消极作用而忽视了其积极意义。其《自春徂秋偶有所触拉杂书之漫不诠次得十五首》第十五首云:

戒诗昔有诗,庚辰诗语繁。第一欲言者,古来难明言。姑将谲言之,未言声又吞。不求鬼神谅,矧向生人道?东云露一鳞,西云露一爪。与其见鳞爪,何如鳞爪无!况凡所云云,又鳞爪之余!忏悔首文字,潜心战空虚。今年真戒诗,才尽何伤乎!

诗人抱怨诗歌不能“明言”心中“第一欲言者”,既然如此,那还写诗做什么呢?不如戒诗算了。但是,对于一个诗人而言,除了诗歌,还有更好的方式来抒情言志吗?所以诗人虽然一再感受到了诗歌在残酷现实和汹涌心潮面前的孱弱无力,最终还是回过头来,重拾诗歌,用它来缓解来自现实和心灵两个世界的压力。

应该说,诗歌是心灵的回声,诗歌创作对诗人的情感固然有影响,然而这种影响是次生性的。问题的源头在于社会,在于诗人的人生际遇,在于千变万化的外部世界。“外境迭至,如风吹水,万态皆有,皆成文章,水何容拒之哉?”外部世界的风不停,内心世界的水又怎能平静?因此,不论是学佛还是戒诗,都无法治愈龚自珍的“心疾”——除非他能放下对此岸世界的关怀,一心去追求极乐的彼岸世界。然而历史无情地证明了,他放不下。

可能龚自珍自己也没有意识到的是,他下定决心要消灭的“心疾”和“诗祟”,在某种程度上讲正是他自己一手扶植起来的。龚自珍的文学思想,以“尊心”和“尊情”为两大核心,对心力和情感的推崇,赋予了龚自珍诗文血肉丰盈的特质和打动人心的力量,然而凡事过犹不及,当情感茁壮到难以驾驭,忧思成疾也就在意料之中了。

正如有学者指出的那样,龚自珍“强烈地意识到文字的危险性——既无可避免地沉迷于文字的魅力,又不断地负荷着写作的焦虑”③,然而除了写诗,龚自珍也没有其他的途径来回应时代的潮聲。龚自珍的悲剧在于他是一个先觉者,他在众人之前觉察到了国家与社会深重的危机,然而促进社会变革的力量还远未成形,以一人之力去挽回整个社会的倾颓,显然是无济于事的。因此他只能选择诗歌这种会带来焦虑与痛苦的方式,来回应所感受到的时代脉动。在与“心疾”和“诗祟”的交锋中,龚自珍最终还是落败了,可这非但不是他软弱的证据,恰好相反,这体现了一种来自生命最深处的坚韧——不放弃现世,尽管它充满了痛苦。

作者简介:艾钊,山东大学文学院古代文学专业博士生,主要研究方向为近代文学。